全国 一之宮

賀茂御祖神社〈下鴨神社〉(京都市左京区下鴨泉川町)の境内・境外の摂社・末社について

賀茂御祖神社〈下鴨神社〉(京都市左京区下鴨泉川町)の境内・境外は 境内の糺(ただす)の森は 鴨川と高野川の合流する三角州に山背盆地の植生を残す貴重な森林でその美しさは古くから物語や詩歌にうたわれます 多くの摂社・末社が祀られていますので その詳細について 現地の案内板を中心に見て行きます

賀茂御祖神社〈下鴨神社〉(京都市左京区下鴨泉川町)〈山城國一之宮〉

賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)は 本殿は東西二棟からなり 西本殿には 賀茂別雷神社の〈祖父神〉賀茂建角身命〈古代の京都をひらかれた神〉 東本殿には〈母神〉玉依媛命を祀り 賀茂別雷神社〈上賀茂神社〉とともに賀茂縣主の氏神を祀り 平安京遷都以降は国家鎮護の神社として 皇室や朝廷からも篤い崇敬を受ける 山城國一之宮です

賀茂別雷神社〈上賀茂神社〉(京都市北区上賀茂本山)〈山城國一之宮〉

賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)は 京都最古の歴史を有する一社です 往古この地を支配した古代氏族゛賀茂氏゛の氏神を祀る・上賀茂神社(かみがもじんじゃ)と・賀茂御祖神社〈下鴨神社〉で 賀茂神社〈賀茂社〉と総称されます 平安京への遷都後は皇城の鎮護社として祀られてきた 山城國一之宮です

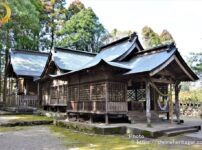

〈伊勢國一之宮〉椿大神社(鈴鹿市山本町)〈地祇猿田彦大本宮〉

椿大神社(つばきおおかみやしろ)は 社伝には 垂仁天皇二十七年 倭姫命の御神託により御船磐座の邉に 伊勢開拓神として猿田彦命を奉斎のため社殿を創建 神主は 代々山本家の世襲で 山本家は猿田彦大神の神裔とされます 社殿は瓊瓊杵尊が船でここに到着された場所「土公神陵」は猿田彦大神の古墳だと伝える 由緒ある伊勢国一之宮です

都波岐神社・奈加等神社(つばきじんじゃ・なかとじんじゃ)は 社伝には 雄略天皇の勅により 現在地に2つの社殿を造営したのが起源 明治時代に2社を合併し 両社の祭神は1つの社殿に奉祀されます 延喜式内社 伊勢國 河曲郡 奈加等神社(なかとの かみのやしろ)都波岐神社(つはきの かみのやしろ)の論社です

籠神社(このじんじゃ)は 宮司は83代も続く 海部(あまべ)家〈「国宝 籠名神社祝部海部直氏系図」あり〉その祖神゛彦火明命゛が゛籠船゛に乗り 海神の宮へ行かれた故事により゛籠゛の社名となります 正式名称は「丹後一宮 元伊勢 籠神社」一般呼称は「元伊勢籠神社」と呼ばれる由緒正しき古社です

北海道神宮(ほっかいどうじんぐう)は 明治2年(1869)明治天皇の詔により 東京の神祇官にて開拓三神〈大国魂神・大那牟遅神・少彦名神〉を祀る「北海道鎮座神祭」が執行 御霊代は明治3年 島義勇が背負い札幌の地に入る 明治4年「札幌神社」と改号 国幣小社に列し 円山の地に社殿を造営し鎮座されました

嚴島神社(いつくしまじんじゃ)の境内・境外の要所 摂社(せっしゃ)・末社(まっしゃ)を記載しています

厳島神社(いつくしまじんじゃ)は 推古天皇元年(593)佐伯鞍職(さえきのくらもと)によって創建された 延喜式内名神大社(927)安囈国 佐伯郡 伊都伎嶋神社(いつきしまの かみのやしろ)です 平成八年(1996)世界文化遺産に登録された社殿群〈国宝及び重要文化財に指定〉は 仁安三年(1168)太政大臣 平清盛公によって造営された寝殿造りの様式が礎となっています

雄山神社 峯本社〈立山大権現〉(立山頂上 雄山山頂)は 海抜一万尺(3003m)北アルプス立山の主峰雄山の岩頭に鎮座します 古来・富士山・白山と共に信仰される日本三霊山です 延喜式内社 越中國 新川郡 雄山神社(をやまの かみのやしろ)の峯本社です

雄山神社 中宮祈願殿(おやまじんじゃ ちゅうぐう きがんでん)は 社伝に 文武天皇の大宝元年(701)景行天皇の後裔 越中国司 佐伯宿禰有若公の嫡男 有頼少年が白鷹に導かれ熊を追って岩窟に至り 雄山大神の神勅を奉じて開山造営された霊山と伝わります 雄山神社は 現在では・立山頂上峰本社・芦峅中宮祈願殿・岩峅前立社壇の三社殿から成り立つ宗教法人となっています

雄山神社 前立社壇(おやまじんじゃ まえたてしゃだん)は 平安初期に開山造営され立山信仰の拠点となった霊山 立山寺(岩峅寺)で 立山に入山する者の身の穢れや罪を湯立ての神事にて祓い 道中の無事を祈願した神仏習合の地です 雄山神社は 現在では・立山頂上峰本社・芦峅中宮祈願殿・岩峅前立社壇の三社殿から成り立つ宗教法人となっています

伊佐須美神社(いさすみじんじゃ)は 『古事記』第10代 崇神天皇の段に゛四道将軍派遣の時 建沼河別と 其の父 大毘古命が相津(あいづ)にて行き逢った゛と記され 社伝には この時 天津嶽に伊弉諾尊と伊弉冉尊の二神を 国家鎮護の神として奉齋した事に始まると伝えます 延喜式内社 陸奥国 会津郡 伊佐須美神社 名神大(いさすみの かみのやしろ)です

丹生都比売神社(にうつひめじんじゃ)は 創建は古く 少なくとも今から千七百年前のことと伝えられます 神功皇后の三韓征伐の時 丹生都比売大神の託宣によって 衣服・武具・船に朱砂〈丹〉を塗り戦勝されたので 応神天皇が 社殿と広大な神領を寄進されたとする 式内社であり 紀伊国一之宮でもあります

住吉大社(すみよしたいしゃ)の・境内・境外・摂社・末社と要所について

住吉大社(すみよしたいしゃ)は 『日本書紀』に神功皇后が三韓征伐の帰路 住吉三神の神託を得て 住吉大神の和魂(にきみたま)を鎮めて祀ったのが創建と記される 全国に2000社余ある住吉神社の総本社で 摂津國一之宮です 延喜式内社 住吉坐神社四座(並 名神大月次相嘗新嘗)(すみのえにます かみのやしろ しくら)です

山宮神社(笛吹市一宮町一ノ宮)〈浅間神社の〈本宮〉旧鎮座地〉

山宮神社(やまみやじんじゃ)は 浅間神社の゛創祀の地 本宮゛とされます 垂仁天皇の御代〈二千年以上前〉この地〈神山の麓〉に三柱の神を勧請〈現在は二柱・大山祇神・天孫瓊々杵命を祀る〉残る一柱 木花開耶姫命は〈貞観七年(865)遷座〉現在は 里宮〈現 浅間神社〉に祀られ 毎年3月に厳かに山宮神社へ神幸が行なわれています

住吉神社(すみよしじんじゃ)は 『日本書紀』に記される 神功皇后が三韓征伐より凱旋の折 神託を得て 住吉三神の荒魂(あらみたま)を穴門 山田邑(現在地)に奉斎したとこれが住吉神社の起こりとされます 式内社 住吉坐荒御魂神社三座(並名神大)(すみよしにゐますあらみたまの かみのやしろ みくら)・長門国一之宮です

筑前国一之宮 住吉神社(すみよしじんじゃ)の・境内・摂社・末社 と境内・境外の要所についてご覧ください

住吉神社(すみよしじんじゃ)は 延喜式神名帳に所載「筑前国那珂郡 住吉神社三座 名神大」とされ 筑紫国一之宮です 社伝には 伊弉諾尊が黄泉國から戻り祓い清めた地「筑紫の日向の橘の小戸の檍原の古蹟」〈住吉三神の御出生の地〉とされ神代より此地に鎮座 後に 神功皇后が三韓征韓の途中に祭祀を行ったので 住吉本社 又 日本第一住吉宮と伝えています

香取神宮(かとりじんぐう)の 摂社(せっしゃ)9社・末社(まっしゃ)21社・合計30社と境内・境外の要所について

天手長男神社(あまのたながおじんじゃ)は 鎌倉時代の元寇により荒廃 その後廃絶し 所在も不明となっていました 延宝4年(1676)平戸藩主の命により藩の国学者 橘三喜が 現地の地名「たなかを」から(たながお)推定し比定したものです それ以前は 天手長男神社の由緒は無いとされていた 櫻江村 若宮と云われた式外社でした

香取神宮 奥宮(おくのみや)は 御祭神として 経津主大神の荒御魂を祀ります 香取神宮の境内域は「亀甲山(かめがせやま)」と呼ばれる台地に鎮座していて その頂上付近を通る香取神宮の旧参道の中程に 奥宮は鎮座しています 現在の社殿は 昭和四十八年伊勢神宮御遷宮の折の古材に依るものです

香取神宮(かとりじんぐう)は 『延喜式神名帳927 AD.』の中で「神宮」の称号を持つ 3所〈伊勢大神宮・香取神宮・鹿島神宮〉の一つです その所載には 下緫國 香取郡 香取神宮(かとりの かむのみや)(名神大 月次 新嘗)と記され 古来国家鎮護の神としての官幣大社です 又 人々の崇敬を集める下總國一之宮です

神津嶽本宮(かみつだけほんぐう)は 枚岡神社 創祀の斎場であり 太古の聖地です 神武天皇の即位 三年前 勅命を奉じて天種子命が 天児屋根命・比売御神の二神を霊地・神津嶽に祀り創建されました その後 白雉元年(六五〇)神津嶽の霊地より現社地〈枚岡神社〉に社殿を造営〈中臣氏の平岡進等により〉奉遷しました

枚岡神社(ひらおかじんじゃ)は 神武天皇の即位 三年前 勅命を奉じ・天児屋根命・比賣御神の二柱を霊地゛神津嶽゛に祀り創建されました 白雉元年(650)現在地に奉還 神護景雲二年(768)天児屋根命・比賣御神の二神が 春日大社に分祀され「元春日」と呼ばれた後・経津主命・武甕槌命の二柱が増祀され 現在の四殿となりました

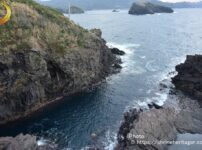

伊射波神社(いさわじんじゃ)は 稚日女尊(わかひめのみこと)を海の道から加布良古崎(かぶらこざき)へ祭祀したのが起源とされ 本来は海から参拝する社で 海に向かって鳥居が建ちます 昭和初期頃までは 社頭の海岸まで船寄せしてお参りしたとされ 現在は 縁結びの御神威でも知られ 志摩国一之宮の巡拝者も多くいます

田村神社(たむらじんじゃ)は 社記によれば 古くは 定水井(さだみずのい)という深淵に水神〈龍神〉を祀っていた 和銅二年(709)に行基によって その深淵の上に社殿が創建されたと伝わります 讃岐地方は 雨が少なく農耕には溜池を必要とする地域で この地に枯れることなく湧き出る水は 信仰と祭祀の根源に繋がったとされます

大山祇神社(おおやまずみじんじゃ)は 社号を日本総鎮守・三島大明神・大三島宮と称し 歴代朝廷の尊崇篤く 延喜式 名神大社に列し 伊予国一之宮とされ 全国津々浦々に御分社が奉斎される四国唯一の大社 創建は 神武天皇御東征の時 祭神の子孫 乎知命(おちのみこと)が 瀬戸内海 芸予海峡の要衝 御島(大三島)に鎮祭したと云う

吉備津神社(きびつじんじゃ)は 神秘的な正中光〈ご神体〈御鏡〉が朝日を反射して 参道の正中を貫く現象〉が 年に二度〈2月と9月〉おこります 創建は 大同元年(806年)と古く 備後國一之宮として 一宮(いっきゅう)さんと呼ばれ親しまれています

吉備津彦神社(きびつひこじんじゃ)は 備前国一之宮で 備前国と備中国の境界ある吉備の中山(標高175m)の北東麓に東面して坐ます 太古の太陽信仰の形を留める場とされ 夏至の日に正面鳥居から差し込んだ朝陽が 祭文殿の御鏡に入る造りで 太陽を真正面から迎え鎮座するので朝日の宮(あさひのみや)とも称されます

吉備津神社(きびつじんじゃ)は 社伝によれば 第十六代 仁徳天皇が吉備国に行幸された時 ゛大吉備津彦命〈第七代 孝霊天皇の皇子〉゛(第十代 崇神天皇の御代に吉備国に下られ 鬼の温羅(うら)を平らげた)を祭神として御創建になられたと云う 後に延喜式では 名神大社に列し やがて最高位の一品の位になり 一品吉備津宮ともいう

柞原八幡宮(ゆすはらはちまんぐう)は 天長四年(827)延暦寺の名僧・金亀和尚が宇佐神宮の参篭にて神告を蒙り 柞原山に勧請したのを 当宮の創設起源とします その後も 国司の厚い崇敬を受け 一方 皇室も厚く尊崇せられた豊後国一之宮とされます

出石神社(豊岡市出石町)〈式内社 伊豆志坐神社 八座(並名神大)・但馬國一之宮〉

出石神社(いずしじんじゃ)は 祭神は出石八前大神〈天之日矛が将来し 出石神社に安置した八種の神宝の神格化〉・天日槍命(あめのひぼこのみこと)です 社伝には 天日槍命が日本に渡来後 泥水が充満する当時の但馬の有様を御覧になり 円山川河口の岩石を切り開き泥水を日本海へと流し 現在の肥沃な平野を造られたとの伝承があります

阿蘇神社(あそじんじゃ)は 社伝によれば 第7代 孝霊天皇九年(西暦前280年)健磐龍命(たけいわたつのみこと)の御子 速瓶玉命(はやみかたまのみこと)〈初代 阿蘇国造〉が 阿蘇宮を創建と傳う 神職家の阿蘇大宮司家は連綿として九十一代現宮司に至る日本屈指の名家です

氣比神宮 土公(どこう)は 氣比之大神 降臨の地とされます 御祭神 氣比之大神は 伊奢沙別命(いざさわけのみこと)とも 笥飯大神(けひのおほかみ)御食津大神(みけつおほかみ)とも称し 2千有余年 天筒の嶺に霊跡を垂れ 境内の聖地(現在の土公)に降臨したと伝わり 神籬磐境(ひもろぎいわさか)の形態を今に留めています

氣比神宮(けひじんぐう)は 太古 伊奢沙別命(いざさわけのみこと)〈氣比大神〉1柱を祀りましたが 大宝2年(702)文武天皇の勅命で 仲哀天皇・神功皇后・日本武尊・応神天皇・玉妃命・武内宿禰命の神々が合祀され七柱の御祭神となりました 延喜式には「祭神七座並 名神大社」とあります

高良大社(こうらたいしゃ)は 久留米の高良山に鎮座し 社殿は北東を向いて祀られ そのはるか先を望めば 玄界灘を渡り 壱岐と対馬を向いて 大陸へと通じています 御祭神 高良玉垂命は 朝廷から正一位を賜る程の神ですが 記紀には記されぬ隠神で 古くから諸説あり正体は不明 かつて武内宿禰命とする説が有力でしたが 明治以降は特に比定はなく 謎の神とされます

南宮大社(なんぐうたいしゃ)は 社伝によれば 神武天皇東征の時 金鵄を輔(たす)けて大いに霊験を顕された故を以て 不破郡 府中に鎮座したが 後に第十代 崇神天皇の御代 美濃仲山麓の現在地に奉遷された 古くは仲山金山彦神社と号したが 国府から南方に位するので南宮大社と云われる様になったと伝えます

日前神宮・國懸神宮(ひのくまじんぐう・くにかかすじんぐう)は 『日本書紀』天石窟(あめのいわや)の段 一書に 日矛(ひぼこ)と日前神(ひのくまのかみ)記されます 三種の神器である伊勢の神「八咫鏡(やたのかがみ)」と同等とされる 2つの御神鏡「日像鏡(ひがたのかがみ)日矛鏡(ひぼこのかがみ)」を祀る崇高な神宮です

鹿島神宮(鹿嶋市宮中)〈延喜式内社 名神大社・常陸國一之宮〉

鹿島神宮(かしまじんぐう)は 武甕槌大神(たけみかづちのおほかみ)を祀る鹿島神社〈全国に約600社〉の総本宮です 『常陸国風土記713AD.』には 香島天之大神(かしまのあめのおほかみ)・『延喜式神名帳927 AD.』には 名神大社 鹿島神宮(かしまの かむのみや)と記されています

大神神社(桜井市三輪)摂社(せっしゃ)・末社(まっしゃ)・別宮(べつぐう)巡り

〈三輪山を〈御神体〉とする大和國一之宮〉゛大神神社(おほみわじんじゃ)゛奈良県桜井市三輪に鎮座は 日本で最も古い神社の一つで 摂社(せっしゃ)・末社(まっしゃ)の数も非常に多く 本社域と参道の南北に分けて表示して 分かりやすいように記載しています 各々の記事をクリックすると 各神社の詳細が確認できます

大神神社(桜井市三輪)〈三輪山を〈御神体〉とする大和國一之宮〉

大神神社(おおみわじんじゃ)は 『記紀神話』に創建に関わる伝承が記されており 『延喜式』には名神大社と所載される 大和国一之宮です 古来から本殿は設けず 拝殿の奥にある三ッ鳥居を通し 三輪山〈御神体〉に祈りを捧げる原初の神祀りで 我が国最古の神社と呼ばれています 神社の社殿が成立する以前の祭祀の姿を今に伝えています

伊太祁曽神社(和歌山市伊太祈曽)〈『古事記』『日本書紀』神代からの伝承あり〉

伊太祁曽神社(いたきそじんじゃ)は 神代からの木の国〈紀伊国〉の伝承が『古事記』『日本書紀』に語られます 『六国史』にも記事が見え『延喜式』には 紀伊国 名草郡 伊太祁曽神社〈名神大 月次 新嘗 相嘗〉と記される古社です 元は秋月(現在の日前宮鎮座地)に鎮座 その後 山東(現在の「亥の森」)に遷座したと云われています

益救神社(やくじんじゃ)は 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載される 全国の式内社「2861社」の中で 最南端の屋久島に鎮座します 長い歴史を持ち 元々は屋久島中央部の三岳(宮之浦岳・永田岳・栗生岳)の神を祀ったものとも云われ 当神社の奥宮は 宮之浦岳の山頂に鎮座しています

出雲大神宮(いずもだいじんぐう)は 社伝によれば〈出雲大社の元宮〉「元出雲の社」と伝わり 古来より元出雲の信仰があります 『丹波国風土記』逸文にも「奈良朝のはじめ元明天皇 和銅年中 大国主命 御一柱のみを島根の杵築の地に遷す すなわち今の出雲大社これなり」とあります

建部大社(大津市神領)〈『延喜式』建部神社(名神大)・近江国一之宮〉

建部大社(たけべたいしゃ)は 社伝には 日本武尊の妃・布多遅比売命(フタジヒメノミコト)が神勅により 日本武尊を「建部大神」として 神崎郡建部郷 千草嶽(現・東近江市の箕作山)に祀ったのが創祀 天武天皇4年(675)近江の守護神として 現在地の栗太郡 勢多へ遷座した〈神社の東側では 近江国庁跡も発掘〉近江国一之宮です

弥彦神社(いやひこじんじゃ)は 創建から2400年以上であるとも云われ 万葉集にも詠われる由緒ある歴史を持つ古社です 御祭神は 天照大神の曾孫の天香山命(あめのかごやまのみこと)を祀り 人々からは「おや彦さま」と呼ばれ 信仰を集めてきた越後国一之宮です

彌彦神社 奥宮 御神廟は 弥彦山の頂上に鎮座します 越後国開拓の祖神「天香山命 (あめのかごやまのみこと)」と その妃神「熟穂屋姫命(うましほやのひめのみこと)」が 祀られているとされる御神廟です 弥彦山は 7~8世紀の万葉集にも詠われている古くからの信仰の歴史を持ちます

寒川神社(寒川町)〈『六国史』寒河神『延喜式』寒川神社(名神大)〉相模國一之宮

寒川神社(さむかわじんじゃ)は 約1600年以上の歴史を持つとされ 古くは朝廷から さらに歴代の武将〈源頼朝公 武田信玄公 徳川将軍家など〉や 民間からも幅広い信仰がありました 今でも 八方除の守護神〈全国唯一〉として 全国各地から参拝者が絶えない 相模國一之宮です

射水神社(いみずじんじゃ)は もともと霊山である二上山そのものを祀る社で 創祀は太古とされ 二上山の山麓に鎮座していました 明治4年(1871)に「国幣中社」に列格 その4年後 明治8年(1875)二上の地より高岡城跡の「高岡古城公園」へ遷座して現在に至ります 社伝によれば 創建は天武天皇の3年(675)正月奉幣に與られた伝承を以って 鎮座の年と定めたとある古社です

西寒多神社(ささむたじんじゃ)は 社伝によれば 第15代 応神天皇の勅命により 応神天皇9年(278)4月 西寒多山(本宮山)に 祠を建立したと伝わり その後 応永15年(1408)3月 南北朝~室町時代に守護大名 大友親世公により現在地に遷座されました 豊後国一之宮として信仰されています

二上射水神社(ふたがみいみずじんじゃ)は 二上山麓に鎮座しています 現在の射水神社〈明治8年(1875)高岡城跡「高岡古城公園」へ遷座〉の旧 鎮座地であり 元々は越中国一之宮でした 遷座後も氏子の信仰心と要請により この地には射水神社の分社として 二上射水神社が残され続けました 第二次大戦後 射水神社から独立して 現在では 正式名称を「越中総社 射水神社」と称しています

物部神社(もののべじんじゃ)は 大和朝廷が出雲の勢力を牽制するために 御祭神の宇摩志麻遅命(うましまじのみこと)が 大和の地から物部氏の一族をひきいて尾張・美濃・越国を平定され さらに播磨・丹波を経て石見国に入り この地に宮居を築かれ 祖神として祀られたものと伝わります

居多神社(こたじんじゃ)は 延喜式内社で 越後国一之宮とされる由緒ある古社 日本海に面する地に鎮座したと伝わり 1207年 越後へ配流された親鸞聖人が最初に参拝した地で「片葉の芦」の伝説が残ります 慶應2年(1866)海岸侵食により社地崩壊のため 社殿を神官宅地内に遷し 明治12年(1879)現在地に遷座しています

小野神社(おのじんじや)は 武蔵国一之宮ともされ『延喜式』所載の論社ですが 多摩川を挟んで南北に各々に小野神社が鎮座します 当神社は多摩川南岸で もう一方は北岸の府中市です これは多摩川が氾濫を繰り返し 都度 遷座も繰り返されて2社に別れたとも 北岸には旧址があるので本社であるとも 南岸は分祠であるとも云われます

三宅神社(西都市)日向国の一之宮とも総社であるとも云われます

三宅神社(みやけじんじゃ)は 創建年月は不詳ですが 西都原古墳群が広がる かつての日向国府(ヒュウガコクフ)跡の一帯に鎮座地し 日向国一之宮であるとも総社であるとも云われます 第12代 景行天皇〈在位71~130年頃〉即位17年の条 西征紀に見える「丹裳小野(ニモノオノ)」の伝承地が隣接し 「第50代 桓武天皇〈在位781~806年〉の勅額と伝わるものがある」由緒ある古社です

石部神社(いそべじんじゃ)は 加賀国の誕生にかかわる古社です 弘仁14年(823)3月 越前国から分割して加賀国ができた際 その国府庁の南に 当社が 府南社と称して すでに祀られていたと伝えられます ここから加賀国の一之宮であるとも 加賀国総社であるともされています 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載の論社です

能登生国玉比古神社〈気多本宮〉(七尾市)羽咋の氣多大社の本宮

能登生国玉比古神社(のといくくにたまひこじんじゃ)は 上古 第8代 孝元天皇の治世〈BC 214~BC 15年頃〉創祀され 第10代 崇神天皇の御代〈BC 97~BC 30年頃〉羽咋の竹津浦に祭神を分霊し これが現在の能登国一之宮 気多大社(羽咋市)の創祀 当神社は 元宮としてその頃から 氣多本宮とも称したと伝わり この古事から 羽咋の氣多大社から当神社まで 平国祭「おいで祭」の神幸祭〈毎年3月18日~3月23日 5泊6日 50余名で巡行する神事〉が 現在も執り行われています

大麻比古神社(鳴門市大麻町)阿波国一之宮とされる由緒ある古社

大麻比古神社(おおあさひこじんじゃ)は 〈初代 神武天皇の御代〉阿波国を開拓した天太玉命の御孫 天富命(アメノトミノミコト)が 忌部氏の祖神 天太玉命(アメノフトダマノミコト)を祀ったのに始まります その後 猿田彦大神が合祀され 平安期には延喜式の名神大社 中世以降は 阿波国一之宮とされる由緒ある古社です

気多神社(けたじんじゃ)は かつて越中国の国府の地があったとされる〈高岡市伏木〉に鎮座しています 故に越中国一之宮とも称して 境内には 越中国 総社跡(伝承地)もあります 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)には 名神大社として所載される由緒ある古社です

安房神社(館山市大神宮)〈延喜式内社 名神大社・安房国一之宮〉

安房神社(あわじんじゃ)は 日本神話「天の岩戸」では 天太玉命〈忌部氏の氏神〉が 天照大御神の出現を願い 祭祀を執り行いました 故に 古代の大和朝廷では 忌部氏が・祭祀に必要な鏡や玉・神に捧げる幣帛や織物・威儀物の矛や楯など武具・社殿の造営などを司っていました 日本における全ての産業の総祖神としても崇敬されています

天石門別八倉比賣神社(あまのいわとわけやくらひめじんじゃ)は 杉尾山(標高120m)の上に鎮座し 杉尾大明神と呼称されていました 明治3年(1870)に現号に改称していますが 地元では今でも「杉尾さん」と呼ばれて親しまれています 阿波一之宮とされる式内社「天石門別八倉比賣神社(大 月次 新嘗)」の論社でもあります

氣多大社(けたたいしゃ)は 北陸の大社として朝廷からの尊崇も厚く 文献に最初に登場するのは『万葉集』大伴家持が 越中国守として赴任の時〈天平20年(748)〉能登を巡行し「気太神宮」に赴いたとの歌がみえ 927年12月編纂の『延喜式 巻3 臨時祭』では名神大に列している由緒ある古社です 大正時代に国幣大社に列したことから 現在は「気多大社」として親しまれています

倭文神社(しとりじんじゃ)は 云い伝えによれば 大国主命の娘神「下照姫命」が 一匹の海亀の導きによって 宇野の海岸に着船し この小高い丘からの眺めに癒され 住居を定め 農業指導や 医薬普及に努めたと云い 人々は敬い 古くから格式高く 伯耆国の一之宮として 湯梨浜町(ゆりはまちょう)に鎮座します 境内には「安産岩」と呼ばれる岩があり 安産の神様としても知られます

玉前神社(一宮町)〈『延喜式』玉前神社(名神大)『三代實録』玉崎神〉

玉前神社(たまさきじんじゃ)は 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載の名神大社です 上総国一之宮で格式高い由緒を持ちます 永禄年間(1558~1570)大きな戦火にかかり 社殿・宝物・文書の多くを焼失し 創建の由来や年数 又 名称等が不祥で 神武天皇の御代 あるいは 景行天皇の御代の創立と伝えられます

事任八幡宮(掛川市)清少納言が書いた「枕草子」の中に「ことのまま明神いとたのもし」と書かれた項があります

事任八幡宮は 創建は一説に成務天皇(84年~190)の御代の創立と伝え聞き 大同2年(807)坂上田村麻呂東征の際 桓武天皇の勅を奉じ 旧社地の本宮山より現社地へ遷座したと伝わります 古代より街道筋に鎮座し 朝廷をはじめ全国より崇敬されており 多くの歌人が歌に詠んでいます 平安期の「枕草子」にも記載があります

安仁神社(あにじんじゃ)は 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載の名神大社です 備前国の総鎮守とされ 備前国の 元 一之宮で(現 一之宮は吉備津彦神社)創建から2600年以上とも伝えられる岡山県内でも屈指の古社であり 格式の高い大社とされています

和多都美神社(対馬市豊玉町仁位字和宮)〈延喜式内社 和多都美神社(名神大社)〉

和多都美神社(わたつみじんじゃ)は 伝承によれば 山幸彦(彦火火出見尊)が 豊玉姫命を妃として留まったワタツミノ宮の古跡され 古くから竜宮伝説が残ります 社殿裏手の深い森の中に 磐座〈豊玉姫の墳墓〉があり 本殿から正面へと海へ向かって海中に鳥居が建ち 満潮時にはまるで海に浮かぶ竜宮城のような神秘的な光景が広がります

伊和神社(いわじんじゃ)は《社伝によれば》伊和の恒郷に「我を祀れ」とご神託があり 一夜のうちに草木生い茂り 空に多くの鶴が舞い 石上に大きな鶴が二羽眠っていた そこに社殿を造営したのが 成務天皇 甲申歳2月11日丁卯(144年) 或いは 欽明天皇25年甲申歳(564年)と伝えており『延喜式』名神祭の大社で 播磨国一之宮でもあり 由緒ある古社です

厳原八幡宮神社(いづはらはちまんぐうじんじゃ)は 文明8年(1476)の棟札に「当社は 雍州 男山八幡宮の原廟と記す」とあり 八幡信仰の中心 京都 男山の「石清水八幡宮の起源」とも云われ 社伝には 神功皇后(ジングウコウゴウ)〈第14代 仲哀天皇の皇后〉が 三韓征伐からの凱還の時 対馬の清水山に行幸し 神霊の止まるべき山であるとして 山頂に神鏡と幣帛を置き 天神地祇(テンジンチギ)を祀り 磐境(イワサカ)を設けた その後 第40代 天武天皇の勅命(677)により 清水山の麓に社殿を造営 5柱の神を祀り 八幡宮と称したと伝

海神神社(かいじんじんじゃ)は 八幡神が神風を吹かせたと伝わる 木坂の伊豆山の麓に鎮座します 神功皇后(ジングウコウゴウ)が 三韓征伐より凱旋の折に 対馬で掲げたと伝わる 八旒の旗〈8本の旗〉「振波幡」「切波幡」「振風幡」「切風幡」「豊幡」「真幡」「広幡」「拷幡」ここから 八幡(ヤハタ)が発祥しているとして「八幡信仰の源流」とされ 江戸時代までは「八幡本宮」と号していました 対馬国一之宮であり 由緒正しき古社です

宇倍神社(うべじんじゃ)は 因幡国一之宮です 鎮座する稲葉山(イナバヤマ)の麓一帯は・奈良・平安・鎌倉時代を通し因幡国府があり 政治経済・文化の中心地であり 大和朝廷が『名神祭』〈国家的事変が起こり またはその発生が予想される際に その解決を祈願するための臨時の国家祭祀〉を司る名神大社です

秩父神社(ちちぶじんじゃ)は 秩父の武甲山(ブコウサン)を神奈備の山として遥拝する聖地で 第10代 崇神(スジン)天皇〈在位BC97~BC30年頃〉の勅命で 初代 知知夫国造(ちちぶくにのみやつこ)に任命された 八意思兼命の十世の子孫「知知夫彦(チチブヒコ)命」が 大神をお祀りしたのが創建と伝わります 武蔵国(むさしのくに)成立以前から栄えていた 知知夫国(ちちぶのくに)の総鎮守として 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載される 関東でも屈指の古社に数えられています

敢國神社(あえくにじんじゃ)は 社伝によれば第37代 斉明(サイメイ)天皇4年(658)に創建とされ『延喜式神名帳(927年12月編纂)』に伊賀国の阿拝(アエ)郡の大社 敢國神社とされます・阿閉臣(アヘノオミ)の祖神 大彦命(オオヒコノミコト)・古代に伊賀を拓いた秦氏の信仰する少彦名命(スクナヒコナノミコト)を祀ります

片埜神社(かたのじんじゃ)は 社伝に 第11代垂仁天皇〈在位BC29~AD70年頃〉創建とある古社 延喜式内社 片野神社とされ 明治期に 延喜式内社 久須須美神社を合祀しています 戦国時代には兵火にかかり荒廃 天正11年(1583)豊臣秀吉公が大坂城の鬼門鎮護の社と定め 方位鬼門除けに霊験あらたかな社と世に知られます

諏訪大社 下社 秋宮は 諏訪湖北側の下諏訪町に位置しています 下社は「春宮と秋宮」に分かれていて「半年ごとに神様が遷座して移る」という特徴があります ご祭神は2月から7月まで春宮に鎮座し 8月1日の御舟祭で秋宮に遷座し 翌2月1日に春宮に帰座されます 又 厳冬の諏訪湖で見られる「御神渡り」では 上社の御祭神の男神(彦神)が 下社の女神に通った「神様の通り道の跡と」されています

諏訪大社 下社 春宮は 諏訪湖北側の下諏訪町に位置しています 下社は「春宮と秋宮」に分かれていて「半年ごとに神様が遷座して移る」という特徴があります ご祭神は 2月から7月まで春宮に鎮座し 8月1日の御舟祭で秋宮に遷座し 翌2月1日に春宮に帰座されます 又 厳冬の諏訪湖で見られる「御神渡り」では 上社の御祭神の男神(彦神)が 下社の女神に通った「神様の通り道の跡」とされています

諏訪大社 上社 本宮は 全国に1万以上の御分社をもつ諏訪神社の総本社です 諏訪湖を挟んで 南に上社「本宮・前宮」北に下社「秋宮・春宮」があり この4宮を諏訪大社と呼びます 上社本宮は諏訪湖の南東に佇む守屋山の麓に位置し 参道は 北と東から2つ参道がありますが 正式な参拝路は 前宮から続く東参道とされています

諏訪大社 上社 前宮は 4つの諏訪大社の中でも 諏訪の祭祀の発祥地とされます 古来より諏訪明神の住まう所で 現人神とされた諏方の大祝(オオホフリ)の居舘があり 上社の祭祀の中心地でした 神長官(ジンチョウカン)の守矢氏が 神秘にして原始的なミシャグジ神を降ろして 諏訪明神の重要な祭祀・神事を取り行った聖地とされています

浅間神社(あさまじんじゃ)は 社伝には 第11代 垂仁天皇8年(約2000年前)山宮神社の地に3柱の神を祀り創始されます その後〈富士山〉貞観大噴火時〈貞観7年(865)〉鎮火神として木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)1柱を現在地に遷座し創建されたと云う 国府も近く 甲斐國一之宮とされる延喜式内社 名神大社です

氷川女体神社(ひかわにょたいじんじゃ)は 武蔵国有数の古社で 見沼に突き出た小舌状台地の上に鎮座しています 一説では 当社(女體社)と 大宮区高鼻町の大宮氷川神社(御祭神:須佐之男命・男体社)と 見沼区中川の中山神社(御祭神:大己貴命・王子社)の三社を合わせて 武蔵国一之宮と称されていたとも伝えられています

〈尾張國一之宮〉真清田神社(一宮市真清田)〈尾張開拓の祖゛天火明命゛を祀る〉

真清田神社(ますみだじんじゃ)は 尾張国一之宮として2600有余年の歴史を誇ります 社伝によれば 尾張氏の祖神とされる「天火明命」が 大和国「葛城の高尾張邑」(現・奈良県葛城地方)を出て 神武天皇33年3月3日に 当地で鎮祭されたのが始まりとしています

大神神社(おおみわじんじゃ)は 社伝によれば 大和系の人々が大神神社と同じ「三輪の神」を祀ったとされます 奈良時代には 尾張国司が赴任の際 国中の神社を代表する総社には 国府宮の尾張大国霊神社を指定し 次いで 花池の「大神神社」と「真清田神社」をまとめて「相殿・対の宮」として「尾張国一之宮」に指定したと伝えています

宇都宮二荒山神社(うつのみや ふたあらやま じんじゃ)は 宇都宮市の中心部 明神山(臼ヶ峰、標高約135m)山頂に鎮座します 大変歴史が古く 創建は 第10代 崇神天皇の御代に遡ると云われます 戦災で多くの資料を喪失し 現存の社記には 第16代 仁徳天皇の御代(約1600年前)毛野国が下野国と上野国の二国に分割された時 下野国国造に任じられた奈良別王(ならわけのきみ)が 曽祖父・豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)を氏神として祀ったのに始まると記されます

二荒山神社 下之宮は 宇都宮二荒山神社の旧 鎮座地に祀られる元宮です 御祭神の4世の孫 奈良別王が 第16代 仁徳天皇の御代(1600年程前)に下野の初代国造となり 国を治めるに当たり 御神霊を荒尾崎(現在の下之宮)の地に祀り合せたとされます その後 神社は 平安時代前半の承和5年(838)に臼ヶ峰(現在地)に還座しましたが 下之宮は発祥の聖地に鎮座するとして永く奉斎されてきました 1995年以後の再開発の際に現在地に再建されました

本宮神社(ほんぐうじんじゃ)は 神護景雲元年(766年)勝道上人(shodo shonin)が「山菅の蛇橋」(現在の神橋)を渡りこの地(日光)に神仏を祀り 庵を結んだのが始まりとされています ここは日光の原点であり 二荒山神社発祥の地であり 開運の神社と言われます 古くは 新宮(現在の二荒山神社)と滝尾神社と共に 日光三社と呼ばれていました

若狹姫神社 下社は 若狭彦神社 上社と2社で一つの神社「若狭国一の宮」とされています 上社「若狭彦神社」は 和銅7年(714年)に今の遠敷郡下根来村白石に創られたと云われ 霊亀元年(715年)に現在の地に遷座しました 下社「若狭姫神社」は 上社から北1.5kmの遠敷(onifu)の里にあり 6年の後の養老5年(721年)の鎮座と伝わります

若狹彦神社は 上社「若狭彦神社」と下社「若狭姫神社」の総称で 2つの神社で若狭国の一宮とされています 上社「若狭彦神社」は 和銅7年(714年)今の遠敷郡下根来村白石に創られたと云われ 霊亀元年(715年)に現在の地に遷座しました 下社「若狭姫神社」は 上社から北1.5kmの遠敷(onifu)の里にあり 6年の後の養老5年(721年)の鎮座と伝わります

石都々古和気神社は 約一万年位前から信仰されていたとされている古代の祭祀遺跡の跡地に鎮座しています これは全国的にも数少ない大変重要な遺跡といわれています その様子は 山には 全山に花崗岩の巨石が連なる多くの磐境が点在していて・屏風岩・船形岩・鏡岩(2基)・亀石・天狗石・石門(鳥居)更に 三種の神器と言われている・剣・玉(勾玉)・鏡岩等があります

日光二荒山神社・中宮祠・奥宮は 男体山の山頂にあるので奥宮と呼ばれ 奥宮と日光二荒山神社本社の中間にあるので中宮祠と呼ばれています 御祭神は日光二荒山神社と同じ・大己貴命・田心姫命・味耜高彦根命の3神です 中宮祠の本殿右側には山頂の奥宮への登拝門があり 5月から10月に登山口の門が開き ここから男体山に登ることができます

日光二荒山神社 本社(日光市山内)〈世界遺産「日光の社寺」〉

日光二荒山神社(にっこうふたらさんじんじゃ)は 標高2486m霊峰「男体山(二荒山)」をご神体として 古くから日光における信仰の中心となってきました 残存する最も古い記録には 767年に勝道上人が 日光山を開基したとあり 世界遺産「日光の社寺」の一群で 日光東照宮と日光山輪王寺の中間の位置に鎮座します

下野宮近津神社は 奥久慈大子地方が陸奥國依上郷であった頃 久慈川沿いの三社〔〈上宮〉馬場都々古別神社〈中宮〉八槻都々古別神社〈下宮〉下野宮近津神社(当社)〕を゛近津三社゛と総称し〈上宮・中宮〉の都々古別神社は 陸奥国一宮で 当社〈下宮〉は「石都々古別神社」陸奥国一宮と主張します 又 式内社 常陸國 稲村神社とする説あり

都々古別神社は 馬場都々古別神社の旧蹟です 第12代景行天皇の皇子「日本武尊(yamatotakeru no mikoto)」が 都々古山(福島県白河市表郷三森の建鉾山)に「鉾(hoko)」を立てて「味耜高彦根命(ajisuki takahikone no mikoto)」を地主神として祀った創祀の地です 「建鉾山(武鉾山)」別名を「都々古山(Tsutsukoyama)(江戸期までは入山禁足)」の山頂には梵天の祠があります 当社は 山麓にあり 延喜式の時代には 祭祀が行われていた奥院と伝わります

都々古別神社(つつこわけじんじゃ)は 第40代天武天皇の御代に常陸國の国司に任じられた 藤原鎌足(ふじわらのかまたり)公〈698-720年〉が この地に赴いた際に創建したとされ 往時には「奥州一の宮」と称され 48社の末社を四方に持ち 神領12ヶ村 氏子85ヶ村を誇ったと伝わります

都々古別神社(棚倉町八槻)〈『延喜式』都都古和気神社(名神大)〉陸奥国一之宮

八槻都々古別神社(やつきつつこわけじんじゃ)は 縁起では 日本武尊が 八溝山の蝦夷を討った際 守護として示現した3神が建鉾山(白河市表郷三森)に隠れた時 東方に矢を放ち 矢(箭)の着いた地を(箭津幾:やつき)として神社を創建したと伝わる 奥州一之宮です 久慈川沿いに並び鎮座した近津三社の〈上宮〉とされます

都都古和氣神社(棚倉町大字棚倉字馬場)〈『延喜式』(名神大)都都古和氣神社〉

馬場都々古別神社(ばばつつこわけじんじゃ)は 歴史は古く『延喜式神名帳』に所載される陸奥国一之宮です 日本武尊が都々古山(つつこやま)〈江戸期までは入山禁足〉に鉾を立て味耜高彦根命を祀ったのが創祀 その後 大同2年(807)坂上田村麻呂公が 日本武尊を相殿に配祀 後 現在地(馬場)に寛永2年(1625)遷座と伝わります

水若酢神社(みずわかすじんじゃ)は 創建は 第10代崇神天皇の時代と云われ 隠岐国の一之宮 隠岐の島町(島後)の五箇地区に鎮座し 老いた黒松の生える境内が美しい古社です 御祭神の水若酢命(mizuwakasu no mikoto)は 隠岐国の国土開発と日本海鎮護の神であったと伝承されています

由良比女神社(ゆらひめじんじゃ)は 伝説では由良比女命が海を渡る時 海に手をひたすと 美しき姿を見て「いか」が噛みついた その非礼をわびて 毎年 由良の浜に「いか」が群れで押し寄せると伝わります 当社が〈西ノ島の由良の浜に神社が遷座後〉もとの鎮座地 知夫里島の「いか浜」には「いか」は寄らなくなったと伝えられます

延喜式神名帳

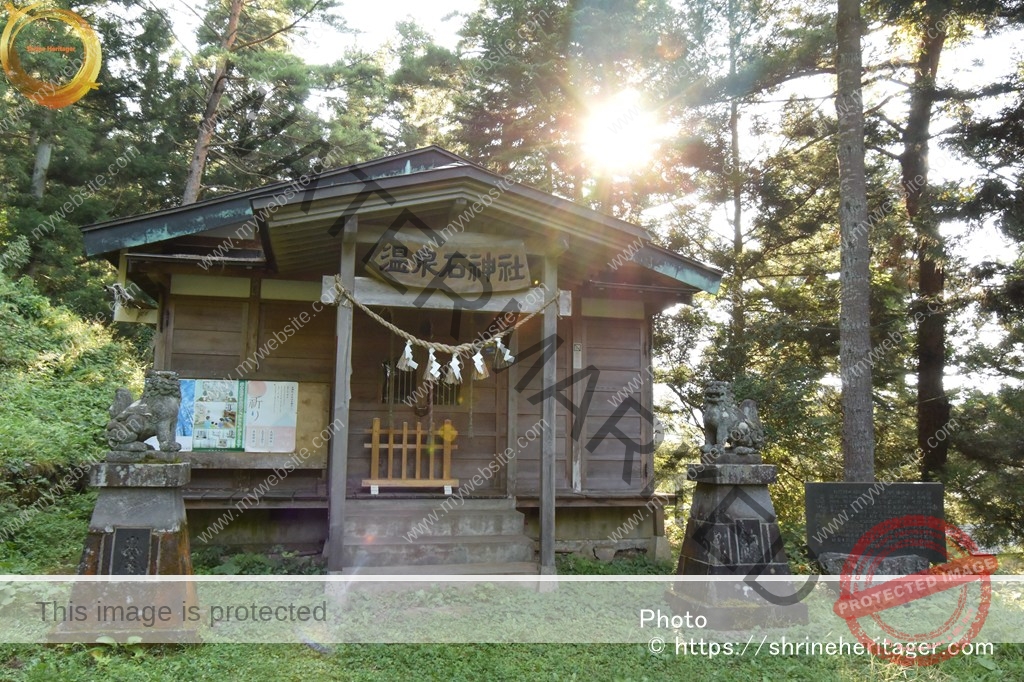

那須温泉神社(那須町大字湯本)〈『三代實録』温泉ノ神『延喜式』温泉神社〉

温泉神社(ゆぜんじんじゃ)は 第三十四代舒明天皇の御代(630年)飛鳥時代 狩野三郎行広が白鹿を追い この山中に温泉を発見したことにより創建されたとあり 奈良時代の貴族の湯治のことは正倉院文書に記載されています 延喜式内社 下野國 那須郡 温泉神社(ゆのいつみ かみのやしろ)の論社です

大宮温泉神社(大田原市中野内大宮)〈『三代實録』温泉ノ神『延喜式』温泉神社〉

大宮温泉神社(おおみやおんせんじんじゃ)は 社記に貞観十一年(869)清和天皇の御下賜品と伝わる宝物゛古鏡一面゛とある古社で かつて祭神は高龗神で 文治二年(1186)那須氏が 本郡 温泉神社を城中の守護神として勧請の時 祭神が変更されたと云う 延喜式内社 下野國 那須郡 温泉神社(ゆのいつみ かみのやしろ)の論社です

入野神社(いりのじんじゃ)は 延喜式内社 山城國 乙訓郡 入野神社(いりの かみのやしろ)の論社となっていますが 式内社として 今の所在地は適切でないとの説が多く 御祭神が同じ大原野神社は もともと入野の地にあったものを移したと云い 入野神社は大原野神社造営の時 そこにあったが現在地に移ったとする説などがあります

石井神社(西京区大原野石作町)〈『三代實録』石坐神『延喜式』石井神社〉

石井神社(いわいじんじゃ)は 旧鎮座地は小塩山の山上 金蔵寺護摩堂の奥にある清泉の井戸「御香泉」〈清水を神格化〉の上に創建された 坂本の氏子達が参拝しやすいように近くに遷座して欲しいとのことで 昭和28年(1953)山王社の境内地〈現在地〉に移遷した延喜式内社 山城國 乙訓郡 石井神社(いはいの かみのやしろ)です

早尾神社(はやおじんじゃ)は 小塩山の麓にあり 古くは石作郷と呼ばれ石作大連を祀った石作神社と その菩提寺の石作寺があったと伝わる場所で 延喜式内社 山城國 乙訓郡 石作神社(いしつくりの かみのやしろ)の旧鎮座地とも云われています 貴族の狩場として桓武天皇もしばしば足を運ばれた所と云います

八幡宮社〈長峰八幡宮〉(西京区大原野石作町)〈石作神社の旧鎮座地〉

八幡宮社〈長峰八幡宮〉(はちまんぐうしゃ/やはたぐうしゃ)は 江戸末期には寄進書 灯籠等があり 現境内地に石作神社が鎮座していたとされます〈大歳神社(大原野灰方町)相殿に合祀された石作大神の旧鎮座地〉ともされ 延喜式内社 山城國 乙訓郡 石作神社(いしつくりの かみのやしろ)の旧鎮座地であるとする説があります

大歳神社〈相殿に合祀 石作大神〉(大原野灰方町)〈『延喜式』大歳神社・石作神社〉

大歳神社(おおとしじんじゃ)は 境内を栢の森と称し゛栢の社(かやのやしろ)゛とも云う主祭神は大歳大神で 延喜式内社 山城國 乙訓郡 大歳神社(大月次新嘗)(おほとしの かみのやしろ)です 又 相殿は 後に大歳神社に合祀したと伝わる 石作氏の祖神 石作大神を祀る延喜式内社 石作神社(いしつくりの かみのやしろ)です

石作神社址(長浜市木之本町千田)〈『延喜式』石作神社の旧鎮座地〉

石作神社址(いしつくりじんじゃあと)は 慶長七年(1602)『千田村検地帳』に字「石つくり」の地名があり 今尚 石作と称する此地は 開墾され水田となるも田中に小丘の荒地を存し 神聖犯すべからず 若し犯す者は神罸を受くと伝承される 延喜式内社 近江國 伊香郡 石作神社(いしつくりの かみのやしろ)の旧鎮座地です

石作神社・玉作神社(長浜市木之本町千田)〈『延喜式』石作神社・玉作神社〉

石作神社・玉作神社(いしつくり たまつくりじんじゃ)は 遠い昔 この地に石作連 玉作連が居住し 各々の祖神を祀った延喜式内社 近江國 伊香郡 石作神社(いしつくりの かみのやしろ)と玉作神社(たまつくりの かみのやしろ)です 戦乱で荒廃した2社を文明四年(1472)当地の地頭 佐々木民部少将が両社を再建合祀しました

神明宮(しんめいぐう)は 創建年代不詳ですが 口碑によれば 永和2年(1376) 村内に祀られていた左宮司神社 稲荷神社を合祀して 現在地に神明宮を新築したと伝わります 神社の脇には 境川〈富士山湧水〉が流れています 延喜式内社 伊豆國 田方郡 玉作水神社(たまつくりのみづの かみのやしろ)の論社となっています

愛鷹神社(あしたかじんじゃ)は 創建年代などは不祥 玉作水は〔水を川と用ゐたる例〕によるもので 玉作川の事であり 玉川村に鎮座するとの説から 延喜式内社 伊豆國 田方郡 玉作水神社(たまつくりのみづの かみのやしろ)の論社となっています 境内の横には 清流があり 旧住所は「駿東郡清水村玉川字清水」です

玉作神社(沼津市黒瀬町)〈【延喜式】玉作水神社『伊豆国神階帳』玉作明神〉

玉作神社(たまつくりじんじゃ)は 社殿によると 玉造郷は一千年以上の昔 平安朝初期に伊豆と駿河の国境 玉作郷に住んでいた玉作部氏族が祖神 玉祖命を祀ったもので 延喜式内社 伊豆國 田方郡 玉作水神社(たまつくりのみづの かみのやしろ)とされます 又『伊豆国神階帳』には「従四位上 玉作明神」と所載されるる古社です

温泉神社(大崎市鳴子温泉字湯元)〈『續日本後記』玉造温泉神『延喜式』温泉神社〉

温泉神社(おんせんじんじゃ)は 承和4年(837)の大噴火により噴出した温泉 この湯を鳴声(なごえ)の湯と称し これを鎮めるために建立されたと伝わる 『續日本後記』承和10年玉造温泉神に従五位下が授けられ 『延喜式』には陸奥國 玉造郡 温泉神社(ゆのいつみの かみのやしろ)と所載されています

温泉石神社(大崎市鳴子温泉字川渡)〈『延喜式』温泉石神社(貞)〉

温泉石神社(ゆのいし/おんせんいし/じんじゃ)は 承和四年(837)この地に大噴火が起り 雷が響きふるえ昼夜止まず 周囲二十余尺の大石の根本から温泉〈その色水漿の如し〉が流れ出した この石を温泉石神社として祀ったのが始まりと云う 延喜式内社 陸奥國 玉造郡 温泉石神社(貞)(ゆのいつみのいしの かみのやしろ)です

行神社(富谷市志戸田字塩竈)〈『延喜式』行神社(貞)・鹿島天足別神社(貞)〉

行神社(ゆきじんじゃ)は 延喜式内社 陸奥國 黒川郡 行神社(貞)(ゆくの かみのやしろ)とされ 又 鹿島天足別神社(貞)(かしまあまたりわけの かみのやしろ)とする説もあります 又 御釜神社(塩竈市本町)に7つあった神釜(しんかま)の伝説に その一つが 社頭の「塩竃池」に沈んでいる と伝わります

咋岡神社(くいおかじんじゃ)は 古老の伝には「古代には比治山の麓なる神所段(じんじょだん)といふ所の山にありしを 天正年中(1573~92)に峰山なる山祇山といふに移ししを 今の赤坂村にうつしたるは元和年中(1615~24)のこと」とある 延喜式内社 丹後國 丹波郡 咋岡神社(くひをかの かみのやしろ)です

咋岡神社(京田辺市草内宮ノ後)〈『延喜式』咋岡神社(鍬靫)〉

咋岡神社(くいおかじんじゃ)は 健治年間(1275~78)創祀と云い 応仁年間(1467~69)永正年間(1504~21)戦火で焼失し 天文三年(1534)再建と伝え 古くは天神社と称した 明治26年(1893)咋岡神社と改称 延喜式内社 山城國 綴喜郡 咋岡神社(鍬靫)(くひをかの かみのやしろ)の論社となっています

咋岡神社(くいおかじんじゃ)は 延喜式内社 山城國 綴喜郡 咋岡神社(鍬靫)(くいをかの かみのやしろ)とされ 元々は飯岡の北端で木津川と普賢寺川の合流箇所に鎮座した 木津川の氾濫により 元禄八年(1695)現在地に移され祭神に菅原道眞公が加えられ天神or天満宮と称した 明治10年(1877)今の社名に改めたと云う

竹神社(明和町斎宮)〈『延喜式』竹神社・火地神社・天香山神社〉

竹神社(たけじんじゃ)は 社伝に垂仁天皇の御宇 竹連の祖・宇加之日子の子 吉志比古が倭姫命〈皇太神を奉じて伊勢御巡幸〉に供奉して当地に子孫が定住し祖神 長白羽神を奉斎したのが始りとされる 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 竹神社(たけの かみのやしろ)です 明治44年旧斎宮村内の23社を合祀し現在の地に移されました

火地神社 古社地(明和町岩内 光安寺境内)〈竹神社に合祀された火地神社 古社地〉

火地神社 古社地(ひちじんじゃ こしゃち)は 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 火地神社(ひちの かみのやしろ)の古社地で 光安寺の裏 城山の山腹に火地神社跡があり 第12代 景行天皇の御代に創建と云う 寛文二年(1662)再興された光安寺境内に火地神社が移転し 明治40年(1907)斎宮村の竹神社に合祀されました

畠田神社 跡(はただじんじゃあと)は 明治41年(1908)北藤原の畠田神社に合祀 その後 中村の畠田神社へ遷座しました かつて藤原村は 南藤原 中藤原 北藤原の三村に別れており 各村に産土神があり その南藤原の社地跡です 延喜式内社 伊勢國 多気郡 畠田神社三座(はたけたの かみのやしろ みくら)の跡とされます

豊原神社(とよはらじんじゃ)は 古くより豊原に鎮座した五社〈大櫛神社・三熊野神社・穂卸神社・宇気比神社・宇気比神社〉が合祀令(1908)によって飯野高宮神山神社に合祀されました その後 昭和29年(1954)氏子の熱願により 神山神社から五社が復祀され元の宇気比神社(宮ノ腰)の地に新社殿が建立されたものです

豊養稲荷大明神(松阪市豊原町)〈飯野高宮神山神社に合祀された 大櫛神社の旧鎮座地〉

豊養稲荷大明神(ほうよういなりだいみょうじん)は 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 大櫛神社(おほくしの かみのやしろ)の旧鎮座地です 大櫛神社は 明治41年(1908)神山神社に合祀され その後 豊原神社(昭和29年創立)に5社〈大櫛神社・三熊野神社・穂卸神社・宇気比神社・宇気比神社〉と共に分祀されています

櫛田神社(松阪市櫛田町)〈『延喜式』櫛田神社・櫛田槻本神社〉

櫛田神社(くしだじんじゃ)は 『倭姫命世紀』垂仁天皇22年 倭姫命が 当地で櫛が落ち゛櫛田社゛と定めた古社 廃絶後 享保年間(1716~36年)再興 明治41年 飯野高宮神山神社(松阪市山添町)に合祀 昭和8年(1933)櫛田神社と櫛田槻本神社は 共に旧須賀神社の跡地〈現在地〉に分祀され 櫛田神社となり現在に至ります

飯野高宮神山神社(松阪市山添町)〈『倭姫命世紀』飯野の高宮〉

飯野高宮神山神社(いいのたかみやこうやまじんじゃ)は 『倭姫命世紀』には 垂仁天皇22年 倭姫命が天照大神の宮処を求めて遷られた゛飯野の高宮゛と載り 『延喜式』には伊勢國 飯野郡 神山神社(かむやまの かみのやしろ)と所載の古社 明治期に〈櫛田神社・流田神社・櫛田槻本神社・大櫛神社〉の4つの式内論社を合祀しました

清水神社(しみずじんじゃ)は 江戸時代に俗称 午頭天王と呼ばれた 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 流田神社(なかれたの かみのやしろ)の論社です 明治41年(1908)神山神社〈現 飯野高宮神山神社(山添町)〉に合祀され 昭和28年(1953)清水のこの地に分祀 清水神社として再建された 飯野高宮神山神社の飛び地境内社です

竹佐々夫江神社(明和町大字山大淀)〈『倭姫命世記』佐々牟江宮〉

竹佐々夫江神社(たけささふえじんじゃ)は 『倭姫命世記』垂仁天皇22年 佐々牟江宮を造営したと記され 又 眞名鶴の住む所に造営されたと伝わる八握穂社を合祀します 元々は佐々夫江橋付近にありましたが 後年現社地に移されたと伝えられる 延喜式内社 伊勢國 多気郡 竹佐佐夫江神社(たけささふえの かみのやしろ)です

根倉神社 跡地・國之御神社 跡地(明和町根倉)〈延喜式内社 跡地〉

根倉神社跡地・國之御神社跡地(ねぐらじんじゃ・くにのみじんじゃあとち)は 明治41年中村の畠田神社に合祀された延喜式内社の跡地で 根倉神社は 佐々牟江宮or八握穂社とする説 八握穂社(根倉神社)を荻原神社とする説があり 3つの式内社〈竹佐々夫江神社・櫃倉神社・荻原神社〉の論社 國之御神社は式内社 國乃御神社の論社です

佐伎栗栖神社 跡地(明和町志貴)〈『延喜式』佐伎栗栖神社二座〉

佐伎栗栖神社 跡地(さきくるすじんじゃ あとち)は 鎮座地の志貴(シキ)を佐伎(サキ)の轉語とする説により 延喜式内社 伊勢國 多気郡 佐伎栗栖神社二座(さきくすの かみのやしろ ふたくら)の論社とされます 明治41年(1908)畠田神社(北藤原)に合祀 その後 畠田神社(明和町中村)に合祀された佐伎栗栖神社の跡地です

服部伊刀麻神社 舊地(松阪市出間町)〈『延喜式』服部伊刀麻神社〉

服部伊刀麻神社 舊地(はとりいとまじんじゃ きゅうち)は 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 服部伊刀麻神社(はとりの いとまの かみのやしろ)の論社の旧鎮座地です 明治41年(1907)二十五柱神社に合祀されました 又 鎮座地の出間(いづま)は 伊刀麻(いとま)から訛ったものとされて旧称は゛いつま社゛とも呼ばれた古社です

流田上社神社 跡(ながれたのうえのじんじゃあと)は 江戸時代には゛八王子゛と称し 明治39年 字東浦鎮座の八幡宮を合祀し゛上流田八幡神社゛と改称 その後 明治41年(1907)二十五柱神社に合祀された 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 流田上神社(なかれたのうへの かみのやしろ)の論社であった流田上社神社の旧鎮座地です

須麻漏賣神社舊地 麻刀方神社舊地(松阪市垣内田町)〈延喜式内社の旧鎮座地〉

須麻漏賣神社 麻刀方神社 舊地(すまろめじんじゃ まとかたじんじゃ きゅうち)は かつて この地に南側に松方(マツカタ)社 北側に粒形(ツボガタ)社と稱した東面の小詞2字があった旧地です 式内社の論社であった〈粒形社(須麻漏賣神社)・松方社(麻刀方神社)〉2宇は 明治41年(1907)二十五柱神社に合祀されました

津田神社(つだじんじゃ)は 元々は林神社と称しており 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 林神社(はやしの かみのやしろ)の論社です 明治41年(1908)旧津田村内の無格社3社〈この内 菅原神社〈天神社〉が延喜式内社 伊勢國 多氣郡 櫃倉神社の論社とされています〉と境内社27社を合祀し社名を津田神社と改称しました

二十五柱神社(松阪市柿木原町)〈多氣郡の式内社論社8つを合祀〉

二十五柱神社(にじゅうごはしらじんじゃ)は 三重県令に依り旧東黒部村内25社の神社を明治41年(1907)9月30日に合祀して二十五柱神社が創建 合祀社の内 伊勢國多氣郡の8つの式内社〈・須麻漏賣神社・服部伊刀麻神社・林神社・服部麻刀方神社二座・流田神社・流田上社神社・火地神社・牛庭神社〉の論社を含みます

牛庭神社 跡(うしばじんじゃあと)は 明治41年 (1908) 二十五柱神社に合祀された 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 牛庭神社(うしにはの かみのやしろ)の旧跡地で 元々は現在地の北東75mの位置 牛草町に鎮座していました この跡地の石碑は 昭和六十年三月に耕地整理によって 現在地に移転しています

牛庭神社(うしばじんじゃ)は 往古 里人が神社の前の野に牛を放ち飼いにしていたので牛飼場と呼ばれたと云う 旧名を牛庭牛頭天王 又は牛嶺天王社と云い 明治六年(1873)社寺御改めに際し 牛庭神社と改称しました 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 牛庭神社(うしにはの かみのやしろ)の論社です

伊勢庭神社(いせばじんじゃ)は 創建年代は不祥ですが 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 牛庭神社(うしにはの かみのやしろ)の論社とされています 明治40年(1907)神社合祀令により漕代神社(現 葉生田神社)に合祀されましたが 昭和28年(1953)現在地〈旧社地〉に分祀されました

葉生田神社(はふだじんじゃ)は 平安時代末期から土田(はふだ)村の神仏混淆の産土神「日天八王子社」でした 明治3年 神仏分離により「葉生田神社」と改称 明治40年の県令により 漕代(こいしろ)村の22社26祭神を合社・合祀 昭和28年に分社・分祀するも 正式な手続きは社名変更のみで 現在も22社26祭神が祀られています

神垣神社(こうがぎじんじゃ)は 元々は゛髙木村に座す彦神゛と云い 明治40年(1907)漕代神社(現 葉生田神社)に合祀 昭和28年(1953)旧社地の現在地に分祀されました 延喜式内社 伊勢國 飯野郡 神垣神社(かむかきの かみのやしろ)とされ 延喜式内社 多氣郡 石田神社(いはたの かみのやしろ)の論社でもあります

佐牙神社(京田辺市宮津佐牙垣内)〈延喜式内社 佐牙乃神社(鍬靫)〉

佐牙神社(さがじんじゃ)は 社伝に 敏達天皇二年(573)創建 祭神は佐牙弥豆男神・佐牙弥豆女神の二神で山本村に鎮座した 宮中の造酒司よりの奉幣を伝え 我国の酒づくりの発祥と深い関係が推測される 延喜式内社 山城國 綴喜郡 佐牙乃神社(鍬靫)(さかの かみのやしろ)です 永享年間(1429~41)に現在地に遷座しました

畠田神社 宮蹟(はたけだじんじゃ みやあと)は 明治41年(1908)中村の畠田神社へ遷座合祀されています かつて藤原村は 南藤原 中藤原 北藤原の三村に別れており 各村に産土神として 延喜式内社 伊勢國 多気郡 畠田神社三座(はたけたの かみのやしろ みくら)が各一座があったとされ その北藤原の社地跡です

畠田神社(明和町大字中村)〈『延喜式』畠田神社三座&〈合祀〉式内社十座〉

畠田神社(はたけだじんじゃ)は 延喜式内社 伊勢國 多気郡 畠田神社三座(はたけたの かみのやしろ みくら)です 明治41年4月に下御系地区11ヵ字に鎮座していた神社を すべて北藤原の畠田神社に合祀 更に同年8月に中村の畠田神社へ遷し現在に至ります 合祀前の下御系地区24座の中で12座が延喜式内社となっています

住吉神社〈下鴨宮〉(南丹市八木町観音寺裏山)〈『延喜式』神野神社〉

住吉神社〈下鴨宮〉(すみよしじんじゃ)は 元々は熊野社でしたが 明治時代の神社整理により 明治六年四月大字刑部の住吉神社の祭神を遷座 改称したものです 『大日本地名辭書』に依れば 延喜式内社 桑田郡 神野神社(かむのの かみのやしろ)は大宇觀音寺に在り と記されており式内論社となっています

道相神社(どうそうじんじゃ)は 第十代崇神天皇御宇<前97~前30年>四道将軍として丹波地方に遣わされた丹波道主命が この地方開発のため宮脇の地に野々宮御所を創建されたのが起源と云う 社傳には允恭天皇の皇子 木梨軽皇子が この地に潜まれた時に土地を経營し給ひ 神日本磐余彦命 五瀬命の二柱を奉祀したとも云う

玉依神社(たまよりじんじゃ)は 『特選神名牒〈明治9年(1876)完成〉』に「村老の説に山城加茂明神の分社也」とあり 延喜式内社 丹波國 桑田郡 神野神社(かむのの かみのやしろ)の論社として挙げられています 鎮座地の湯谷(ゆや)は 口伝には 小野小町が当地に来て 薬師堂にて参籠して湯浴み〈湯治〉をしたと伝えています

宮川神社(みやがわじんじゃ)は 第42代文武天皇 大宝年間(701~708)京都下賀茂神社の祭神 玉依姫命の母神゛伊賀古夜姫命゛を祭神として神野山の山上に鎭めたのが起源〈現在も下賀茂神社との関係は深く葵祭の行列に毎年宮川神社の氏子が参列奉仕します〉延喜式内社 丹波國 桑田郡 神野神社(かむのの かみのやしろ)とされます

山國神社(やまぐにじんじゃ)は 第50代垣武天皇の平安遷都(794)の際 山国の郷が 御所の大内裏造営の木材を切り出す天皇の所用地゛御杣御料地(みそまごりょうち)゛と定められて 宝亀年間(770~780)修理職が本殿を造営したと伝わります 延喜式内社 丹波國 桑田郡 山國神社(やまくにの かみのやしろ)です

小川月神社(亀岡市馬路町月読)〈『三代實録』小川月神『延喜式』小川月神社 名神大〉

小川月神社(おがわつきじんじゃ)は 延喜式内社 丹波國 桑田郡 小川月神社(名神大)(をかはつきの かみのやしろ)です また古記録は 伊勢の内宮・外宮が今の地に遷座される前の末社とされ 神代から当地に祀られていたと伝え 社傳によれば應仁の頃 大堰川洪水の為 社地を流失し一時廢絶したと云う 現在は狭少な神域となっています

樺井月神社(城陽市水主宮馬場 水主神社境内)〈『延喜式』樺井月神社(大月次新嘗)〉

樺井月神社(かばいつきじんじゃ)は 古来朝廷より四度官幣祈雨祭に預れる事が六国史に載る 延喜式内社 山城國 綴喜郡 樺井月神社(大 月次新嘗)(くわゐのつきの かみのやしろ)です 元々は綴喜郡樺井の地に鎮座するも度重なる木津川洪水の為 寛文十二年(1672)十一月に水主神社 境内に遷座したと伝わります

水主神社(城陽市水主宮馬場)〈『延喜式』水主社十座並大月次新嘗〉

水主神社(みずしじんじゃ)は 延喜式内社 山城國 久世郡 水主神社十座(並 大月次新嘗・就中同 水主坐天照御魂神 水主坐山背大国魂命神 二座預相嘗祭)です 祭神十座は 天照國照彦天火明櫛玉饒速日尊・天香語山命・天村雲命・天忍男命・建額赤命・建筒草命・建田背命・建諸隅命・倭得玉彦命・山脊大國魂命と伝わります

漆部神社〈八大神社〉(あま市甚目寺東門前)〈『延喜式』漆部神社〉

漆部神社(ぬりべじんじゃ)は 隣接する甚目寺観音の北側に漆塚があったので 延喜式内社 尾張國 海部郡 漆部神社(うるしへの かみのやしろ)の旧跡であるとの説がある式内論社です かつては甚目寺観音の鎮守社として 八大神社と称していましたが 明治時代には神仏分離 さらに昭和32年(1957)には 漆部神社と改称されました

日吉社(ひよししゃ)は 八大神社の古社地とされています 昭和15年(1940)に゛紀元2600年゛を記念して甚目寺境内が拡張されて 戦後に八大神社〈現 漆部神社〉が 現在地に移転した際の八大神社の旧鎮座地に 現 日吉社が鎮座しています 八大神社は昭和32年(1957)に式内漆部神社と改称しています

浅間社(名古屋市中川区下之一色町南ノ切)〈『延喜式』漆部神社〉

浅間社(せんげんしゃ/あさまのやしろ)は 庄内川と新川の合流する三角州に鎮座します 御鎮座年月は不祥ですが 天正二年(1574)一色城主 前田與十郎が再建し 明治五年(1872)郷社に昇格しています 一説には 延喜式内社 尾張國 海部郡 漆部神社(うるしへの かみのやしろ)の論社とされます

八幡神社(はちまんじんじゃ)は 『尾張志』に「當社は故縁ある古社ならむかとおもふよしあり、されど得へを失ひてすべて知りがたし、古石をもて御正體とすといへり、石を神體とする事は、古社に例多し。」とあり 一説には 延喜式内社 尾張國 海部郡 漆部神社(うるしへの かみのやしろ)の論社とされます

市神社(津島市米町)〈津島神社の境外末社〉〈『延喜式』漆部神社〉

市神社(いちがみしゃ)は 昔は米問屋が多く 商売の神様 大市比賣命(おほいちひめのみこと)を祀り 米之座と呼ばれた地に鎮座する津島神社の境外末社です 津田正生は『本國神名帳集説訂考』に 延喜式内社 尾張國 海部郡 漆部神社(うるしへの かみのやしろ)であるとの説を挙げています

津島神社(津島市神明町)〈全国天王総本社「津島牛頭天王社」〉

津島神社(つしまじんじゃ)は 社伝には 欽明天皇元年(540)素戔嗚尊の和魂が 對馬から此地に光臨されたので 對馬(津島)と称すると伝わり 牛頭天王の日本総社として津島信仰の中心地です 一般的には『六国史』『延喜式』に記載のない式外社とされますが 延喜式内社 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)とする説もあります

居森社(津島市神明〈津島神社 境内摂社〉)〈『延喜式』國玉神社の旧跡〉

居森社(いもりしゃ)は 津島神社の南門大鳥居をくぐると鎮座します 素戔嗚大神が この地に初めて来臨され 神船を高津の湊の森に寄せて奉られた地とされ 蘇民将来の裔孫と云う老女が 霊鳩の詫によって森の中に居え奉った事により「居森社」と云われます 彌五郎殿社〈式内社 國玉神社〉の舊跡とされています

彌五郎殿社(津島市神明〈津島神社 境内〉)〈『延喜式』國玉神社〉

彌五郎社(やごろうでんしゃ)は 津島神社(津島市神明)の地主の神であり 延喜式内社 尾張國 海部郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)と云われます 現在は 津島神社の南門をくぐって すぐ左手 拝殿の西側手前にありますが 旧鎮座地は 〈津島神社の境内〉居森社出逢ったと伝わります

国玉神社・八剱社合殿(名古屋市中川区富田町万場)〈『延喜式』國玉神社〉

國玉神社・八剱社合殿(くにたまじんじゃ はちけんしゃあいどの)は 延喜式内社 尾張國 海部郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)の論社です 佐屋街道(東海道の脇往還)沿い鎮座し 明治元年(1868)明治天皇が東幸の際 勅使より奉弊を享け 明治五年には郷社に列しています 現在は 國玉神社と八剱社が合殿となっています

國玉神社(くにたまじんじゃ)は 創建年代は不祥ですが 延喜式内社 和泉國 日根郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)とされます 『續日本紀』に第48代 称徳天皇が 紀伊國に行幸された天平神護元年(765年)使を遣はして行宮を 和泉國に設けられた地は 深日(ふけ)であり 國玉神社の辺りと伝えられています

生國魂神社(大阪市天王寺区生玉町)〈『延喜式』難破坐生國咲國魂神社〉

生國魂神社(いくくにたまじんじゃ)は 祭神 生島神・足島神は 日本国土の神霊とされ『延喜式』には宮中神として 生嶋巫祭神 2座(並大月次新嘗)として祀られた神です 新天皇の即位儀礼の゛八十島神祭゛の主神とされました かつては現在の大坂城の地に鎮座していましたが 豊臣秀吉公が大坂城の築城の頃 現在地に遷座と伝わります

綱敷天満神社(神戸市東灘区御影)〈『延喜式』河内國魂神社(寛大延・鍬靫)〉

綱敷天満神社(つなしきてんまんじんじゃ)は 菅原家の祖神・天穂日命をお祀りするお社です 又 背後の丘陵地帯を御影山〈凡河内氏(凡河内国造)の祖神 天津彦根命 その御子 天御影命を祀る〉と云い この理由から 延喜式内社 攝津國 莵原郡 河内國魂神社(寛大延・鍬靫)(かわちくにたまの かみのやしろ)の論社とする説があります

河内國魂神社〈五毛天神〉(神戸市灘区国玉通)〈『延喜式』河内國魂神社〉

河内國魂神社(かわちくにたまじんじゃ)は 延喜式内社 攝津國 莵原郡 河内國魂神社(寛大延・鍬靫)(かわちくにたまの かみのやしろ)の論社です 一説には摂津国造である九河内忌寸の祖 天御影命を祀っていたのであろうと云われますが 詳しくはわかりません 通称 五毛天神と呼ばれています

宇留布津神社(うるふつじんじゃ)は 神社名゛字留布都(うるふつ)゛は(うるふと)となり 鎮座地の腹太(はらふと)に訛ったとする説があります 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 宇留布都神社(ふるふつの かみのやしろ)の論社で 明治42年(1909)大國玉神社(六根町)に合祀され 昭和10年(1935)旧社地に分祀されたものです

八柱神社(やはしらじんじゃ)は 付近に゛カゴ山と号する゛カゴ山古墳があり 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 天香山神社(あまのかぐやまの かみのやしろ)の論社で 上村の産土神゛八王子゛でしたが 明治45年(1912)竹神社(明和町斎宮)に合祀された後 昭和45年(1970)かまくら古墳の墳丘上に小祠を設け分祠されたものです

天香山神社(松阪市保津町)〈『延喜式』天香山神社・火地神社〉

天香山神社(あめのがぐやまじんじゃ)は 宮吉右衛門宅内の小祠〈高崎(コウサキ)ノ宮〉が 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 天香山神社(あまのかぐやまの かみのやしろ)の論社で(1903年)宇氣比神社(八王子)境内に合祀 さらに明治42年(1909)大国玉神社に合祀 その後 昭和10年(1935)旧宇氣比神社の地に分祀再興されました

魚海神社(うおみじんじゃ)は 天照大神が伊勢の地に鎮座する三年八ヶ月前にこの地に祀られたと伝わる 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 魚海神社二座(いをうみの かみのやしろ ふたくら)の論社で 明治5年に村社に列せられた後 明治42年(1909)大国玉神社に合祀され その後 昭和10年(1935)分祀され古社地に再興されました

仲神社(明和町上野字仲畑)は 旧地は現在地から約350m西方に位置し松林の中(古宮)にあった 天正の頃 戦火に焼失し 後 現在地の南の御料地内に再興され 明治四十一年 桜神社に合祀されたが 昭和二十四年に現在地に社殿を遷しました 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 仲神社(なかの かみのやしろ)の論社です

仲神社(なかじんじゃ)は 中麻績公〈中麻績公祖 豊城入彦命〉との関連を示唆される神社で 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 仲神社(なかの かみのやしろ)の論社です 明治42年(1909)大國玉神社に合祀 その後 昭和10年(1935)氏子崇敬者の熱意により旧社地〈現在地〉に分祀され現在に至ります

大国玉神社(おおくにたまじんじゃ)は 近世には御薗神社と称し近郷の氏神として人々の崇敬を集めていました 明治以降 延喜式内社 伊勢國 度會郡 大國玉神社(おほくにたまの かみのやしろ)とする説が有力視され 明治16年(1883)社名を御薗神社より大國玉神社に変更しています

元宮天神社(磐田市見付)〈見付天神 矢奈比賣神社の元宮〉〈『延喜式』矢奈比賣神社〉

元宮天神社(もとみやてんじんしゃ)は 延喜式内社 遠江國 磐田郡 矢奈比賣神社(やなひめの かみのやしろ)の元宮〈古社地〉とされ通称「元天神」と呼びます 見付天神 矢奈比賣神社へ遷座は いつの時代かは不明ですが 元天神町という町名もこれに由来します 天下の奇祭「裸祭り」の最初の神事「祭事始」はこの地から始ります

矢奈比賣神社(磐田市見付)〈『續日本後紀』矢奈比賣天神『三代實録』矢奈賣神〉

見付天神 矢奈比賣神社(みつけてんじん やなひめじんじゃ)は 六国史『續日本後紀』矢奈比賣天神・『三代實録』矢奈賣神に神階の奉授が記され 『延喜式』では 遠江國 磐田郡 矢奈比賣神社(やなひめの かみのやしろ)とされる古社です 元々は 元天神の地に鎮座しましたが いつの頃か 現在地に遷座と伝わります

岩田神社(いわたじんじゃ)は 宝亀二年(771)二月 第四十九代 光仁天皇の御代 出雲国杵築宮より大国主命を勧請し 入見神社と称し奉る 以所は 当国引馬原の東に岩田ヶ原柚子ヶ浦入海があり 伊留美(イルミ)と呼び 故に入見神社と称した 延喜式内社 遠江國 磐田郡 入見神社(いるみの かみのやしろ)とされます

府八幡宮(磐田市中泉)〈『延喜式』入見神社・御祖神社・須波若御子神社〉

府八幡宮(磐田市中泉)は 天武天皇(673~686)の曾孫 桜井王が遠江の国に国司として着任した時 国府の庁内に勧請されたものと伝えらます 三つの式内社〈①入見神社(いるみの かみのやしろ)②御祖神社(みをやの かみのやしろ)③須波若御子神社(すはわかみこの かみのやしろ)〉の論社となっています

賀茂神社(かもじんじゃ)は 加茂東の氏神で 養和元年(1181)に京都の賀茂神社(上賀茂神社 下鴨神社)から勧請されたと伝えられています 一説には延喜式内社 遠江國 磐田郡 御祖神社(みをやの かみのやしろ)の論社ともされます 大祭の神饌物やその作り方は古式のしきたりが伝承された特殊神饌で市指定無形民俗文化財です

〈生雷命神社 旧跡〉雷塚跡地(磐田市見付)〈見付天神 矢奈比賣神社の境内〉

〈生雷命神社 旧跡〉雷塚跡地(かみなりづかあとち)は 天神山〈見付天神 矢奈比賣神社の鎭座地〉にあります この場所には石積みがあり 延喜式内社 遠江國 磐田郡 生雷命神社(いくいかつちのみことの かみのやしろ)の旧跡と伝えられ 地主神が祀られる雷塚と呼ばれています

雷三神社(磐田市見付)〈『延喜式』・豊雷命神社・豊雷賣命神社・生雷命神社〉

雷三神社(らいさんじんじゃ)は 遠江國 磐田郡の三つの延喜式内社〈・豊雷命神社(とよいかつちのみことの かみのやしろ)・豊雷賣命神社(とよいかつちひめのみことの かみのやしろ)・生雷命神社(いくいかつちのみことの かみのやしろ)〉が合祀されて 雷三神社と呼ばれ 現在は淡海国玉神社の飛地境内神社です

天御子神社(あまみこじんじゃ)は 延喜式内社 遠江國 磐田郡 天御子神社二座(あめのみこの かみのやしろ ふたくら)です 社伝によれば「一条天皇の正暦2年(991)勅を奉じて天下泰平五穀豐熟の為 舞車の神事を執行 故に舞車神社とも称す 中古牛頭天王と称し奉る」とあります 明治12年7月に郷社に列しました

〈遠江国総社〉淡海國玉神社(磐田市見付)〈『延喜式』淡海國玉神社〉

淡海國玉神社(おうみくにたまじんじゃ)は 延喜式内社 遠江國 磐田郡 淡海國玉神社(あはうみの くにたまの かみのやしろ)とされます 見附は國府であり 遠江国総社でした 一説には『三代實録』貞観七年五月八日の条にある゛淡海石井ノ神゛であると云い 見付の南に今浦と云う湖があった地から遷座したと伝わります

大國魂神社(おおくにたまじんじゃ)は 建許呂命(こたけころおのみこと)〈養老2年(718)石城国造に任命〉 の一族によって奉斎されたと云う 延曆年間(782~806)坂上田村磨の蝦夷征伐で 賊の平定にご神威があり 大社を築造して報賽したと伝わる 延喜式内社 陸奥國 磐城郡 大國魂神社(をほくにたまの かみのやしろ)です

大國玉神社(桜川市大国玉)〈『續日本後紀』大國玉ノ神『延喜式』大國玉神社〉

大國玉神社(おおくにたまじんじゃ)は 社伝によれば養老年間(717~724年)の創立とされます 『続日本後紀』承和4年(837)3月の条に゛霊感甚だ大であるため 官社に預かる・同12年の条に゛従五位下を授く゛と記され 『延喜式』常陸國 眞壁郡 大國玉神社(おほくにたまの かみのやしろ)と載る由緒ある古社です

櫛色天蘿箇彦命神社(浜田市久代町)〈『延喜式』櫛色天蘿箇彦命神社〉

櫛色天蘿箇彦命神社(くしろあめのこけつひこのみことじんじゃ)は 古代石見地方に栄えた櫛色族の祖である天足彦国押人命の御子 櫛色天蘿箇彦命を祀る 延喜式内社 石見國 那賀郡 櫛色天蘿箇彦命神社(くしいろ あめのこけつひこのみことの かみのやしろ)です 旧社地 元稲葉の地から大正十年(1921)現地に遷座しました

豊田神社(益田市横田町)〈『三代實錄』石塔鬼王帝釋天王國社神〉

豊田神社(とよたじんじゃ)は 社説には『三代實錄』元慶二年(八七八)九月十六日の条に載る゛石見國 石塔鬼王帝釋天王國社神とあるは此神なり゛とあり 六国史に載る古社とされます いつの頃からか御祭神が御神威 荒振る神となり 長元八年(1035)三井寺の明尊僧正が9個の壷に酒を入れ封じ鎮められたと伝わります

櫛代賀姫神社(くししろかひめじんじゃ)は 社伝には この地方を開拓した櫛代(くしろ)族は 古代に鎌手の大浜から上陸して その祖神を祀り天平五年(733)大浜浦に創建と伝わります その後 現在地 久城明星山に遷座した 延喜式内社 石見國 美濃郡 櫛代賀姫命神社(くししろかひめのみことの かみのやしろ)です

小野神社(益田市戸田町)〈『延喜式』小野天大神之多初阿豆委居命神社〉

小野神社(おのじんじゃ)は 延喜式内社 石見國 美濃郡 小野天大神之多初阿豆委居命神社(をのの あめおほみみわのたそあつわけのみことの かみのやしろ)です 明治四十年(1907)合祀された菅野社は 同じく延喜式内社 菅野天財(天射)若子命神社(すかのの あめたから(あめい)わかこのみことの かみのやしろ)の論社です

小野神社(おのじんじゃ)は 伝承によれば 小野氏の先祖神で祭神 天足彦国押人命の子孫が縁あって当地に来住し 城山を本拠に発展し 一族の守護神 また土地の産土神として祀ったものと云う 延喜式内社 南海道 土佐國 長岡郡 小野神社(をのの かみのやしろ)です

小野神社(おのじんじゃ)は 創建不祥ですが 延喜式内社 但馬國 出石郡 小野神社(をの かみのやしろ)であると云われます 祭神は天押帶日子命で『古事記』には 小野臣の祖と記されます 口碑に゛神社の裏に流れる川では昔 魚(鮭)が多く捕れたらしいが もしも当社の氏子がこの魚を捕って食すと 罰が当たり腹痛を起こす゛と云われた

秋葉社(厚木市小野)〈『延喜式』小野神社の古社地(通称"神の山")〉

秋葉社(あきばのやしろ)は 延喜式内社 相模國 愛甲郡 小野神社(をのの かみのやしろ)の古社地(通称"神の山")に祀られている祠です 現在の小野神社〈閑香明神社〉西側の住宅街の中を西南方向に200メートル程いった所にある丘陵(通称"神の山")で 口碑には 嘉永年間(1848~1854)頃に現在地へ遷座したと伝わります

小野神社(おのじんじゃ)は 創建は不祥ですが 延喜式内社 相模國 愛甲郡 小野神社(をのの かみのやしろ)と伝わります 閑香明神社と称されて 小野妹子の子孫と伝えらる横山氏 その分家の愛甲氏が深く崇敬し 江戸時代には小野村の鎮守社と崇敬を受け 明治6年には郷社に列しています

小野道風神社(大津市小野)〈『延喜式』小野神社二座(名神大)〉

小野道風神社(おののとうふうじんじゃ)は 小野篁の孫で平安中期の書家ある小野道風を祀ります 道風は 柳に飛び付く蛙の姿を見て発奮努力して 文筆の極地に達せられた 文筆の神として崇められています 延喜式内社 近江國 滋賀郡 小野神社二座(名神大)(をのの かみのやしろ ふたくら)の論社です

小野神社(おのじんじゃ)は 第5代孝昭天皇の第一皇子 天足彦国押人命〈小野一族の祖〉と 同命から数えて七代目の米餅搗大使主命〈餅及菓子の匠・司の始祖〉の二柱を祀ります 延喜式内社 近江國 滋賀郡 小野神社二座(名神大)(をのの かみのやしろ ふたくら)とされる古社で 境内には小野篁(たかむら)を祀る篁神社もあります

天皇神社(大津市和邇中)〈『延喜式』小野神社 二座 名神大〉

天皇神社(てんのうじんじゃ)は 創立は不祥 社伝によれば 村上天皇 康保3年(966)和邇荘が崇福寺領の頃 京都八坂の祇園牛頭天王を奉遷して和邇牛頭天王社と称したと伝えられる 和邇中 今宿の産土神として崇敬され 明治9年(1876)「天皇神社」と改称されています 『式内社調査報告』には゛小野天皇社゛と記されます

倭神社(しどりじんじゃ)は 赤塚古墳の上に鎮座しています 被葬者が倭姫〈第38代 天智天皇の皇后〉だとする伝承があり 御祭神となっています 学術的に推定される築造年代は5世紀前半とのことで 7世紀の天智天皇の時代とは食い違いはあります 延喜式内社 近江國 滋賀郡 倭神社(しとりの/やまとの かみのやしろ)の論社です

倭神社(やまとじんじゃ)は 創祀年代は不詳ですが 由緒伝えには 第13代 成務天皇(西暦131年即位)の御代に創立したとされます 古来「森本社」と称し 日吉大社の「社外末社百八社」の一つで 日吉大社に次ぐ古社と伝えられる 延喜式内社 近江國 滋賀郡 倭神社(しとりの/やまとの かみのやしろ)の論社です

那波加荒魂神社〈上宮〉(大津市苗鹿)〈『延喜式』那波加神社〉

那波加荒魂神社〈上宮〉(なはかあらみたまじんじゃ)は 天太玉命が この地に降臨「老翁となった天太玉命の農事を鹿が助け 苗(稲)を鹿が背負って運んだ」ので苗鹿の地名と云う 下宮の創建は天智天皇7年(668) 上宮は大同2年(807)別宮の荒魂社として創建とされますが 本殿裏に霊石があり盤座信仰の名残とも伝えられています

那波加神社(なはかじんじゃ)は 社伝には 大古 天太玉命がこの地に降臨 苗鹿の地名も「老翁となった天太玉命の農事を鹿が助け 苗(稲)を鹿が背負って運んだ」と云う 創建は天智天皇7年(668) 大同2年(807)別宮の荒魂社(上宮)を創建 地域を治めた小槻氏が崇敬した 式内社 那波加神社(なはかの かみのやしろ)です

尾崎神社 本殿(大船渡市赤崎町鳥沢)〈『文徳實録』理訓許段神〉

尾崎神社 本殿(おさきじんじゃ ほんでん)は 真北方向の蛸ノ浦漁港に鎮座する尾崎神社 遥拝殿の本殿になります 社伝によれば 人皇第五十代 桓武天皇の御宇 延暦二年(783)に創立 『文徳實録』理訓許段神 延喜式内社 陸奥國 氣仙郡 理訓許段神社(りくこたの かみのやしろ)であると伝えています

尾崎神社 遥拝殿(大船渡市赤崎町鳥沢)〈『文徳實録』理訓許段神〉

尾崎神社 遥拝殿(おさきじんじゃ ようはいでん)は 後水尾天皇の御宇 寛永二年(1625)類焼に罹り古文書 宝物悉く焼失 由緒沿革の要領不祥ですが 延喜式内社 陸奥國 氣仙郡(けせんの こおり)3座(小)の一つ 理訓許段神社(りくこたの かみのやしろ)と伝えています こちらは遥拝殿で後方の山上に本殿が祀られています

冰上神社(陸前高田市)〈『文徳實録』登奈孝志神・衣太手神・理訓許段神〉

冰上神社(ひかみじんじゃ)は 元々冰上山の麓に『延喜式』所載の氣仙郡三座〈理訓許段神社(りくこたの かみのやしろ)・登奈孝志神社(となこしの かみのやしろ)・衣太手神社(きぬたての かみのやしろ)〉があり 中世 修験道の山岳信仰により 冰上山の山頂に三宮を集め氷上三社と総称され 当社はその里宮にあたります

桙衝神社(ほこつきじんじゃ)は 社伝によれば 日本武尊が御東征の折り この神居山(亀居山)に柊の八尋の矛をつきたて 武甕槌神を祀ったのが神社草創の始めとされています 一説には日本武尊ではなく 武甕槌命の事績に由来するとも云う 延喜式内社 陸奥國 磐瀬郡 桙衝神社(ほこつきの かみのやしろ)です

出雲國風土記神名帳

意宇杜(おうのもり)は 『出雲國風土記733 AD.』の中でも著名な国引き神話の最後に登場する舞台です 八束水臣津野命(やつかみずおみつぬのみこと)が「今は国引きを終えた」と勅された時「意恵・おゑ」と云われ 国庁が在った意宇辺り 田の中にある小山に杖を衝き立てた その上には木が茂っているので「意宇のもり」と云うと記されます

加夜堂(かやどう)は 阿陀加夜努志多伎吉比賣命(あだかやぬしたききひめのみこと)を祀り 『出雲國風土記733 AD.』「加夜社(かや)のやしろ」の旧鎮座地として「多岐村加夜堂也」との説があり 今は仏式ですが かつては加夜社であったと伝えられています

加都麻神社跡(かつまじんじゃあと)は かつて小勝間山に鎮座していた勝間神社の跡地で『出雲國風土記733 AD.』島根郡 加津麻社(かつま)のやしろ の旧鎮座地とされます 現在は 小勝間山も山ごと取り壊されていて 今は田の中に「名勝 小勝間山跡」の標柱があるのみです

布吾弥神社趾(ふごみじんじゃあと)は 現在 熊野大社 境内 伊邪那美神社に合祀されている田中神社の旧鎮座地です 『出雲國風土記733 AD.』所載の布吾彌社(ふごみ)のやしろ『延喜式神名帳927 AD.』 所載の布吾彌神社(ふごみ の かみのやしろ)の跡地とされます

速玉神社趾(はやたまじんじゃあと)は 熊野大社 上の宮 境内地趾にあって 現在 熊野大社 境内 伊邪那美神社に合祀されている速玉神社の旧鎮座地です 『出雲國風土記733 AD.』所載の速玉社(はやたま)のやしろ『延喜式神名帳927 AD.』 所載の速玉神社(はやたま の かみのやしろ)の跡地に該当します

久米神社趾(くめじんじゃあと)は 熊野大社 上の宮 境内地趾にあって 現在 熊野大社 境内 伊邪那美神社に合祀されている久米神社の旧鎮座地です 『出雲國風土記733 AD.』所載の久米社(くま)のやしろ『延喜式神名帳927 AD.』 所載の久米神社(くめ の かみのやしろ)の跡地とされます

前神社趾(さきじんじゃあと)は 現在 熊野大社 境内 稲田神社に合祀されている御崎神社(前神社)の旧鎮座地です 『出雲國風土記733 AD.』所載の前社(くま)のやしろ『延喜式神名帳927 AD.』 所載の前神社(さき の かみのやしろ)の跡地とされます

楯井神社趾(たていじんじゃあと)は 現在 熊野大社の境内 伊邪那美神社に合祀されている楯井神社の旧鎮座地です 『出雲國風土記733 AD.』所載の楯井社(たてゐ)のやしろ『延喜式神名帳927 AD.』 所載の楯井神社(たてゐ の かみのやしろ)の跡地とされます

能利刀神社趾(のりとじんじゃあと)は 現在 熊野大社 境内 伊邪那美神社に合祀されている能利刀神社の旧鎮座地です 『出雲國風土記733 AD.』所載の詔門社(のりと)のやしろ『延喜式神名帳927 AD.』 所載の熊〔能〕利刀神社(くま〔の〕りとのかみのやしろ)の跡地とされます

田中神社跡(たなかじんじゃあと)は 現在 熊野大社 境内 伊邪那美神社に合祀されている田中神社の旧鎮座地です 『出雲國風土記733 AD.』所載の田中社(たなかのやしろ)『延喜式神名帳927 AD.』 所載の田中神社(たなかのかみのやしろ)の跡地とされます

一夜神社(ひとよじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』「島根郡 不在神祇官社 一夜社(ひとよ)のやしろ」とされます 明治期に多久神社(鹿島町南講武)に合祀されますが 現在は旧社地に戻り 鎮座されています

美保神社(松江市美保関町美保関)〈延喜式内社・出雲國風土記 掲載社〉

美保神社(みほじんじゃ)は 特殊な形式の本殿〈大社造の二殿が連なった美保造または比翼大社造〉には 向かって・右側の御殿〈三穂津姫命〉・左側の御殿〈事代主神〉を祀ります 『出雲國風土記733 AD.』所載の島根郡 神祇官社「美保社(みほ)のやしろ」・『延喜式神名帳927 AD.』の「美保神社(みほのかみのやしろ)」です

加賀潜戸(かかのくけど)は 加賀神社 当初の鎮座地とされ『出雲國風土記733 AD.』には 加賀 神埼の窟〈潜戸〉は 佐太大神のお産生れの所 大神誕生の際 母神が 金弓(かなゆみ)を射通されたものであると記されます 故に 古には 神が坐まし 神域であったと伝わります

加賀神社(かかじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の島根郡 神祇官社「加加社(かか)のやしろ」とされ ご祭神 支(枳)佐加比売命(きさかひめのみこと)は 『出雲国風土記』では 佐太大神の母神として その誕生の時に金(かね)の弓矢を射通して出来た加賀潜戸(かかくけど)に坐す 『古事記』には大国主大神を救済復活した蚶貝比売(きさかひめ)〈赤貝の霊神〉にあたるとされます

芦谷の滝(あしだにのたき)は 比布智神社 当初の鎮座地 天ヶ淵(あまがぶち)とされます その後 比布智神社は 芦渡 保知石(ふぢし)の比布智神社旧跡「阿弥陀堂(あみだどう)」に遷り 寛永九年~十三年(1632~1636)にかけて現在地に遷座しました

韓竈神社 遥拝所(からかまじんじゃ ようはいじょ)は 里人が普段からお参りできるよう集落の中にあります 拝殿の後方には 険しい山中に鎮座する御本殿が位置する山があり その御本殿を拝むのと同じ御利益があるとされます 『出雲國風土記733 AD.』所載の出雲郡 神祇官社「韓銍社(からかま)のやしろ」の遥拝所〈拝殿〉です

韓竈神社(からかまじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の出雲郡 神祇官社「韓銍社(からかま)のやしろ」・『延喜式神名帳927 AD.』には「韓竈神社(からかま)の かみのやしろ」とされます 巨岩を穿った岩穴の狭間を抜ければ 素戔嗚尊を祀る社が鎮座する 古い由緒を持つ神社です

布自伎美神社(ふじぎみじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の島根郡 神祇官社の三つ「布自伎彌社(ふじきみ)のやしろ」「多氣社(たけ)のやしろ」「門江社(かどえ)のやしろ」の論社で 風土記には 鎮座する嵩山(だけさん)は 出雲の5つの烽火(とぶひ)〈のろし〉の一つで 布自枳美烽(ふじきみのとぶひ)と記されています

都武自神社(つむじじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の出雲郡 神祇官社「都牟自社(つむじ)のやしろ」とされます 風土記には 鎮座する旅伏山(たぶしさん)は 出雲の5つの烽火(とぶひ)〈のろし〉の一つ 多夫志烽火(たぶしのとぶひ)と記されています

和歌山権現(わかさんごんげん)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の神門郡 不在神祇官社「多支社(たき)のやしろ」の旧社地と論されます 険しい山中の大きな巌窟〈高さ15m〉に〈大国主命の娘神〉阿陀加夜努志多伎吉比賣命(あだかやぬしたききひめのみこと)が お乳の神様として祀られています

置谷神社(おきたにじんじゃ)は 古伝に 八岐大蛇(やまたのおろち)の生息した丘谷〈現 大ケ谷(おほがたに)〉に鎮座したとされ 瑞離大明神(いがきだいみょうじん)と呼ばれていました 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「置谷社(おきたに)のやしろ」とされます

田原神社(たわらじんじゃ)は 御本殿が東殿と西殿の両殿あり 東殿は『出雲國風土記733 AD.』所載の島根郡 不在神祇官社「田原社(たはら)のやしろ」が田原谷から遷座したとされ 西殿は もと亀田山〈松江城〉に鎮座の三所荒神がお祀りされています

須賀神社(すがじんじゃ)は 合殿に祀られる〈合祀〉本宮神社(元 田原谷鎮座)〈旧称 田原神社(春日神社)〉が『出雲國風土記733 AD.』所載の島根郡 不在神祇官社「田原社(たはら)のやしろ」の論社とされています 当地を春日と呼ぶのはすなわち この神 坐(ましま)す故と伝わります

加茂神社(かもじんじゃ)&境内社 上賀茂大明神(かみがもだいみょうじん)は どちらも御祭神に出雲の神を祀る古社です 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社の条に「矢代社」「屋代社」と「(やしろ)のやしろ」が 二つありますが それぞれの論社となっています

舩林神社・貴船神社(雲南市加茂町南加茂)〈船林社『出雲國風土記』不在神祇官社〉

舩林神社・貴船神社(ふなばやしじんじゃ・きふねじんじゃ)は 拝殿の扁額には「貴舩神社」と記されています 『出雲神社巡拝記(1833)』には゛南加茂村 貴船大明神は風土記に云 船岡山の麓にあり゛とし 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「船林社(ふなはやし)のやしろ」の論社としています

多倍神社(たべじんじゃ)は 須佐之男命が 八岐大蛇(やまたのおろち)を斬り玉ふた剱の御神霊を祀るとあり 又 命が鬼の大将を退治し その首を埋めその蓋になさった「首岩」が祀られています 『出雲國風土記733 AD.』所載の飯石郡 神祇官社「多倍社(たべ)のやしろ」の論社です

仰支斯里神社(かみきりじんじゃ)は 神職伝によれば 御神体は素戔嗚尊(すさのをのみこと)の「遺髪三筋」 故に 髪切(かみきり)と称す とあります 『出雲國風土記733 AD.』所載の仁多郡 不在神祇官社「仰支斯里社(かみきり)のやしろ」とされます

神原神社(かんばらじんじゃ)は かつて 古墳〈神話時代の出雲王と思われる人物の竪穴式石室〉の上に本殿が鎮座していました 『出雲國風土記733 AD.』には 神原について 所造天下大神〈大国主命〉が 神御財(かみのみたから)を積み置き給う所 と記しています 大原郡 神祇官社「神原社(かんばら)のやしろ」とされます

八口神社(やぐちじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 神祇官社「矢口社(やくち)のやしろ」とされます 伝承によれば 八塩折りの酒に酔い草枕(くさまくら)山に伏せっている八岐大蛇(やまたのおろち)を 須佐之男命が この地から矢で仕留めたと伝わります

須我神社(すがじんじゃ)は 八岐遠呂智を退治された須佐之男命が「この地に来て 私の心はすがすがしい」とおっしゃって 須賀の宮をお造りになられた〈『古事記712AD.』に所載〉と伝わり 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「須我社(すが)のやしろ」とされます

山王神社(さんのうじんじゃ)は 出雲大社 北島國造館の艮(うしとら/北東)の方角に鎮まり 鬼門を守護すると伝えられる社です 大地の守り神である大地主之命(おおとこぬしのかみ)がお祀りされていると言われ 『出雲國風土記733 AD.』所載の出雲郡 不在神祇官社「山邊社(やまべ)のやしろ 同社 おなじきやしろ」の論社です

等等呂吉神社(とどろきじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「等々呂吉社(とどろき)のやしろ」の論社とされます 社記に「出雲風土記に掲載されており 歴史は古い 川のとどろきの音から龍王神も祭る」とあります

鏡神社(かがみじんじゃ)は 社記に 当地住人の福間重賢が鑪(タタラ)事業で成功し櫨場の守護神として鏡作社(石凝姥尊)を勧請し祀っていたが土地の産土 比和社へ合祀せんと(独力で)再建御造営して社号を鏡宮大明神と改めたとあり『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「比和社(ひわ)のやしろ」の論社の一つです

比和神社(ひわじんじゃ)は 古老の伝によれば 大穴牟遅命が各地を巡られる途中 この地において猪を追い打ちになる時 猿田彦命がこれを導かれ 当社に祭神として祀られたという『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「比和社(ひわ)のやしろ」の論社です

除川神社(よけがわじんじゃ)は 『出雲国風土記考』(弘化3年(1846年)頃)に「遠所(えんじょ)の高木(たかき)大明神」と記され 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「除川社(よけがは)のやしろ」の論社の一つとされます

除川神社(よけがわじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「除川社(よけがは)のやしろ」の論社とされます 與都彦命神社(よとひこのみことじんじゃ)は 『日本文徳天皇実録879 AD.』の仁壽(にんじゅ)元年(851)九月の条に神階の奉授が記されている古社です

日御崎神社(ひのみさきじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の仁多郡 不在神祇官社「石壺社(いわつぼ)のやしろ」の論社です 当社はもと石壱社日御碕神社と称し 明治四十年十月三日・籠守神社・海野神社・鑪原神社を合祀して 現在に至ります

大原神社(おおはらじんじゃ)は 第13代 成務天皇 五年(135)創建 雲崎に鎮座と伝わり その後 和銅二年(709)神田へ 万治三年(1660)更に現今の地に遷座しました 『出雲國風土記733 AD.』所載の仁多郡 不在神祇官社「大原社(おおはら)のやしろ」の論社です

比太神社(ひだじんじゃ)は 古代 大和朝廷の命を受けた吉備族が 出雲平定 と 良質な和鉄を求めて進軍した時に 建立されたと伝わり 社殿が北向きなのは出雲に対峙していたからとも言われています 『出雲國風土記733 AD.』所載の仁多郡 不在神祇官社「比太社(ひた)のやしろ」とされます

湯野神社(ゆのじんじゃ)& 玉作神社〈たまつくりじんじゃ〉は 『出雲國風土記733 AD.』所載の仁多郡 不在神祇官社「湯野社(ゆぬ)のやしろ」「玉作社(たまつくり)のやしろ」です 玉作社は もとは玉峰山の山上に鎮座しましたが 今は 湯野神社の境内に祀られています

伊賀多氣神社(いがたけじんじゃ)は 神代以来の旧祠とされ『出雲國風土記733 AD.』所載の仁多郡 神祇官社「伊我多氣社(いがたけ)のやしろ」の論社です 13世紀後半より衰微〈横田八幡宮が横田庄の一之宮となり〉さらに兵火により廃頽 天文二十年(1551)再建されて現在に到ります

獄神社(だけじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「春殖社(はるえ)のやしろ」の論社の一つです 境内には 須佐之男命と 御子 五十猛尊に木種を蒔かれるように願い出た大木奴主命(おおきのぬしのみこと)を祀る大木奴主命神社があります

春殖神社(はるえじんじゃ)は 元は 現在地の東方 山田川を隔てた対陵(たいりょう)に鎮座 後世 八幡宮をこの地に勧請し合祀されます 明治四年 村社となり八幡宮を改め「春殖神社」と称して今に至ります 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「春殖社(はるえ)のやしろ」の論社の一つです

岩根神社(いわねじんじゃ)は 天平元年(729)信濃國 樋浦郷 葦原邑(あしはらむら)より御神霊を迎え 高ノ峯(こうのみね)(当社奥宮)に社殿を創建したと伝えられ 古くは三体妙現宮と称しました 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「春殖社(はるえ)のやしろ」の論社の一つです

宮津日社(みやつひのやしろ)〈子安八幡宮 境内〉は もと舟木山(ふなきやま)の山上に鎮座 その後 子安八幡宮に合祀され 今は 境内社として祀られています 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「宮津日社(みやつひ)のやしろ」とされます

阿用神社(あようじんじゃ)は 推定樹齢800年の御神木〈タブの木の荒神〉があり 滝戸大明神 又は 剣大明神とも称されました 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「阿用社(あよ)のやしろ」とされます

幡屋神社(はたやじんじゃ)は 本社と八幡宮境内 若宮神社の双方が『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「幡屋社(はたや)のやしろ」論社となっています 古代出雲の忌部氏には二流あり 一方は玉湯町玉造を中心に曲玉制作を手がけ もう一方は ここ幡屋において機織りに携わったとされ この忌部一族によって創建されたと伝えられます

日原神社(ひはらじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「日原社(ひはら)のやしろ」の論社です 御祭神 天之日腹大科度美神(あめのひばらおおしなどみのかみ)は この地「日の原」にて御誕生になり この地に御鎮まりになった と伝えられています

大森神社(おおもりじんじゃ)は 八岐大蛇を退治された素戔嗚尊が 稲田姫命を伴い須賀に赴かれる途中 暫し宿られ 御大婚の準備された所と伝わり その後 大己貴命の孫神 天日腹大斜戸美神(あめのひはらおほしなどみのかみ)が 赴かれ給える所とされます 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「日原社(ひはら)のやしろ」の論社です

布須神社(ふすじんじゃ)は 後方の山を御室山といい 麓に「フス池」〈須佐之男命が逗留の際 用いられた清水〉があり 神社東方約1Kmの所には「赤池」〈八岐大蛇を斬られた剣を洗われ 池の水が赤色に変わったと云う〉がありました 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 神祇官社「布須社(ふす)のやしろ」の論社の一つです

布須神社(ふすじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 神祇官社「布須社(ふす)のやしろ」の論社の一つです 社殿は 室山の南半腹の急斜面に造営されていて 御本殿はなく 室山そのものご神体として崇拝する「神奈備」式のお社として祀られています

三澤神社(みさわじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の仁多郡 神祇官社「弎澤社(みさわ)のやしろ」とされます 三津郷(みさわのさと)の条には 大穴持命が願をかけ 言葉を発しなかった御子 阿遅須枳高日子根命(あぢすきたかひこねのみこと)が 口をきく夢をみます すると御子は 初めて「三澤」と口をきいた と記されています

須我非神社(すがひじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の仁多郡 不在神祇官社「須我乃非社(すがのひ)のやしろ」とされ 菅火野(すがのひの)山の峯に神社(かみのやしろ)があり と記されています その後 山城の築城に伴い 現在地に遷座したと伝わります

狩山八幡宮(かりやまはちまんぐう)は 社伝に 聖武天皇の御宇元年〈大宝元年〉(701)九州宇佐八幡宮を勧請し創建とあります 字清水に鎮座した月根尾神社〈『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 神祇官社「佐世社(させ)のやしろ」の論社〉を大正8年(1919)12月に合祀しています

佐世神社(させじんじゃ)は 『雲陽志』に「里人は「白神明神」を本宮と号す」「白神八幡」は「当国 八所八幡宮 第八番なり」とあり 2社が別々に記されています 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 神祇官社「佐世社(させ)のやしろ」の論社とされています

來次神社(きすきじんじゃ)は 『延喜式神名帳927 AD.』に「こすきのかみのやしろ」『出雲國風土記733 AD.』には「支須支社(きすき)のやしろ」と記され 來以郷(きすきのさと)は 大己貴命が 八十神(やそがみ)を追廃(おいしりぞける)た故事から 名付けられたと記されています

西利太神社(せりたじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 神祇官社「世裡陀社(せりた)のやしろ」とされます 江戸期には「辛大明神(かのとみょうじん)」又「十二所権現」と称していました 明治初期に延喜式の「西利太神社」に改称しました

須美禰神社(すみねじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 神祇官社「汗乃遅社(うのぢ)のやしろ」とされ 古くから現在の宇能遅神社(宇治)と深い関係があり 社伝では 宇治村より須美禰神社を立原の地に再興したものとされます 創立された年代は不詳です

奥田神社(おくだじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』に「この地まで その海潮(うしお)が至りました 故に 得塩(うしお)と云う」と記す海潮郷の入口に鎮座します 『延喜式神名帳927 AD.』出雲國 大原郡「海潮神社 うしほの かみのやしろ」の論社です

飯石神社(いいしじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』に 伊毘志都幣命(いひしつべのみこと)が 坐(まし)ますので 飯石郷(いひしのさと)という と記されています 飯石郡 不在神祇官社「飯石社(いひし)のやしろ」とされます

穴見神社(あなみじんじゃ)は 社伝に「須佐之男命(すさのをのみこと)が 須佐の地に坐(まし)まして 后稲田姫命の祖神 大山祇命を この地に鎮斎された」元 須佐神社の摂社であったと伝わり 『出雲國風土記733 AD.』所載の飯石郡 不在神祇官社「穴見社(あなみ)のやしろ」とされます

日倉神社(ひぐらじんじゃ)は 天平時代(729~749)掛合村の日倉山にあったとされ その後 御笠山 鼓ヶ段(つづみだん)に勧請され日倉八幡宮の摂社となる 明治五年(1872)八幡宮と合併し日倉社と改称した 『出雲國風土記733 AD.』所載の飯石郡 不在神祇官社「日倉社(ひぐら)のやしろ」とされます Please do not reproduce without prior permission. ここからは 掲載神社の呼称名を時代順に説明していきます ①まず初めは 今から約1300年前・天平5年(73 ...

田中神社(たなかじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の飯石郡 不在神祇官社「田中社(たなか)のやしろ」とされます 社伝では「寛永12年(1635)の洪水に流失す。然るに三刀屋川筋を探求し、神門郡日下村にて、神詞に逢ひ人々畏み喜び本所に帰り奉る。社地即ち是なり。」と伝えます

三屋神社旧跡地(みとやじんじゃきゅうせきち)は 飯石郡 神祇官社「御門屋社(みとや)のやしろ」の旧跡地で 現在地より南に300m程 松本古墳群の古墳の上に 社があったと伝ります 当社所蔵の延喜の棟札の裏書きに「大己貴命 天下惣廟神明也云々」とあり 古墳群との関連が示唆されています

三屋神社(みとやじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』に「所造天下大神(あめのしたつくらししおおかみ)の御門 すなわち此の処にあり 故に三刀矢(みとや)と云う」とあり 大国主大神が八十神を追い払い 宮居を定め国土経営を始められた所で 飯石郡 神祇官社「御門屋社(みとや)のやしろ」とされます

厳島神社(いつくしまじんじゃ)は 須佐神社の境外摂社です 須佐川の西岸に鎮座し大きな磐座が祀られて「洗度社」又は「祓戸社」と称します 『出雲國風土記733 AD.』所載の飯石郡 神祇官社「河邊社(かわべ)のやしろ」の論社の一つです

竝九神社(なみくじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の飯石郡 神祇官社「河邊社(かわべ)のやしろ」の論社の一つとされます ここより斐伊川の上流1.5km程に「御祭神の稲田姫命が 懐妊の時 産湯に使う良い水を探し求められ 河辺社をお産所に定めた」と伝わる井戸の旧跡「熊谷さん」があります

杉森神社(すぎもりじんじゃ)は ヤマタノオロチが棲んでいた所「天が淵(あまがふち)」の西岸の山に鎮座し 社伝では「御正号 河辺神社 亦伝 高杉大明神」と伝えています 『出雲國風土記733 AD.』所載の飯石郡 神祇官社「河邊社(かわべ)のやしろ」の論社の一つです

河邊神社(かわべじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の飯石郡 神祇官社「河邊社(かわべ)のやしろ」の論社の一つです ご祭神「久志伊奈太美等與麻奴良比賣命(くしいなた みとよまぬらひめのみこと)」が懐妊して 生む場所を求め 当地に至り「甚く久麻久麻しい谷なり」と云ったので この地が熊谷と云うと 記されています

奈倍山神社(なべやまじんじゃ)は 古くは 奈倍山(なばいやま)の麓 尾崎の川辺に鎮座し「川辺社(かわべのやしろ)」と称した『出雲國風土記733 AD.』所載の飯石郡 神祇官社「河邊社(かわべ)のやしろ」の論社の一つです 寛永三年(1626)洪水により山嶺に遷座するも 風災多く 寛延三年(1750)山頂下の現在地に遷座しました

深野神社(ふかのじんじゃ)は 古記録焼失して 由緒創立年代は不詳ですが 『出雲國風土記733 AD.』所載の飯石郡 不在神祇官社「深野社(ふかぬ)のやしろ」とされます 江戸時代には「山王社」と呼ばれ 明治期には近郊の神社を数多く合祀しています

井草神社(いがやじんじゃ)は 伊萱(いがや)地区の杵瀬大明神(井草社)と市森大明神(毛利社)の2社が 元禄12年(1699)に現在地に遷座して一社として合祀されたもので 『出雲國風土記733 AD.』所載の飯石郡 不在神祇官社「井草社(いがや)のやしろ」と「毛利社(もり)のやしろ」とされます

狭長神社(さながじんじゃ)は 飯石郡 不在神祇官社「狹長社(さなか)のやしろ」とされます 古くは 烏帽子岩の上に鎮座していたと伝わり 勝手大明神(かってだいみょうじん)と呼ばれていました 現在の狭長神社はもともと稲荷があったところに多くの神様が合併しています

上神社(うえじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の飯石郡 不在神祇官社「上社(うへ)のやしろ」とされます 中古には 八組大明神(やくみだいみょうじん)と称されて 相殿には 上山に鎮座する「牛頭天王」と「八幡宮」と「吉備津明神(きびつみょうじん)」を祀ります

粟谷神社(あわたにじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の飯石郡 不在神祇官社「粟谷社(あわたに)のやしろ」とされます 第10代 崇神天皇の時 出雲振根(イズモノフルネ)を武力制圧した大和朝廷の司令長官 吉備津彦命(きびつひこのみこと)を祀る神社です

多根神社(たねじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』飯石郡 多禰郷(たねのさと)に 所造天下大神(あめのしたつくらししおおかみ)大穴持命(おほなもちのみこと)と 須久奈比古奈命(すくなひこなのみこと)天下を巡り行きし時 稲種(いなだね)をここに随(のこ)す 故に種(たね)という とあります

加多神社(かたじんじゃ)は 社伝によれば「御祭神 少彦名命(すくなひこなのみこと)〈大国主命と国造りをなされた神〉は 此の地を根拠地として農耕医療等を教導された」とあります 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 神祇官社「加多社(かた)のやしろ」とされます

小田神社(おだじんじゃ)は 現在地の西方海上にあった「鵜鵜島(うのしま)」に鎮座しましたが 寛永五年(1628)現今の尾山(おやま)の地に遷座して 今日に至ります 『出雲國風土記733 AD.』所載の神門郡 不在神祇官社「小田社(をだ)のやしろ」とされます

雲根神社(くもねじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の神門郡 不在神祇官社「鹽夜社(やむや)のやしろ」と『延喜式神名帳927 AD.』神門郡「神産魂命子午日命神社」の論社となっていて 風土記の頃(733年)には神祇官社ではなく 後に官社となったと考えられています

岩坪明神(いわつぼみょうじん)は 『出雲國風土記733 AD.』神門郡 神祇官社に 二つある「奈賣佐社(なめさ)のやしろ」の一つで 大国主命と須佐之男命の御子で この里の岩坪で生誕せられたという須勢理姫(すせりひめ)命を娶り 通(かよ)い坐(まし)ました所とされます

那賣佐神社(なめさじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』に二つある神門郡 神祇官社「奈賣佐社(なめさ)のやしろ」の両方の論社です 大国主命が 須佐之男命の御子で この里の岩坪で生誕せられたという須勢理姫(すせりひめ)命を娶り 通(かよ)い坐(まし)ました所とされます

佐伯神社(さえきじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の神門郡 神祇官社「波加佐社(はかさ)のやしろ」とされます 中古から近世にかけて那賣佐神社に合祀され衰徴してしまった 貞享四年(1678)に始った神西沖町の干拓により里人が 日御碕神社の祭神を奉齋し これを佐伯神社として復活しました

佐志武神社(さしむじんじゃ)は 社伝によれば『日本書紀』にある「高天原から葦原中国を平定するため 経津主神(ふっつぬしのかみ)と武壅槌神(たけみかずちのかみ)が遣わされた」その二神が降り立った地であると伝えます 『出雲國風土記733 AD.』所載の神門郡 神祇官社「佐志牟社(さしむ)のやしろ」とされます

富能加神社(ほのかじんじゃ)は 元社地は 星神山(鉾山)〈現社地の北 約1km〉中腹の巌窟に社があって 山麓に拝殿を設けて祭事を執行していました 星神大明神と称し『出雲國風土記733 AD.』所載の神門郡 神祇官社「保乃加社(ほのか)のやしろ」の論社です 明治44年に現在の小野山麓〈小野神社の社地〉に遷座し 明治49年 小野神社を合祀して今に至ります

市森神社(いちもりじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載・神門郡 神祇官社「保乃加社(ほのか)のやしろ」・神門郡 不在神祇官社「加夜社(かや)のやしろ」の二つの論社の合祀社で かつて薭原両社とも称され一つの拝殿に御本殿は「星宮大明神」「市森大明神」の同形同大の二社であったと伝わります

多伎神社(たきじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』神門郡 多伎郷(たきのさと)の条に「所造天下大神(あめのしたつらししおおかみ)の御子(みこ)阿陀加夜努志多伎多伎吉比賣命(あだかやぬし たききひめのみこと)が坐(ましま)す 故に 多吉(たき)という」とあり 神門郡 神祇官社に二つある「多吉社(たき)のやしろ」両方の論社となっています

三谷神社(みたにじんじゃ)は 約500年前に紀州熊野(和歌山県東牟婁郡)から勧請し 上来原の大神谷の山上に祀られました 元禄5年(約300年前)池ノ内の干拓があり それまで同地 杓子山にあった式内社〈阿須利神社の古社地〉を三谷山上に遷した機会に いっしょに三谷の地に奉遷し合祀したので 式内 三谷大明神と呼ばれました 明治5年(1872)阿須利神社は独立し分離 その後 昭和37年に現在地に遷座して今日に至っています

阿須利神社(あすりじんじゃ)は もともとは 現在のように八幡宮と一所ではなく 阿世理池(あせりのいけ)の杓子山といふ小丘に鎮座していました 明治五年(1872)『出雲國風土記733 AD.』所載の神門郡 神祇官社「阿須理社(あすり)のやしろ」を八幡宮と共に 龍王社〈現社地〉に合祀せよ との県庁の指令により現在の神社となりました

國村神社(くにむらじんじゃ)は 社伝によれば 垂仁天皇(紀元前28年)の御代 出雲宿祢(いずものすくね)が建立したのが初めとされ 『出雲國風土記733 AD.』によれば 御祭神「八束水臣津努命(やつかみずおみづぬのみこと)」が「国引き神話」の時に用いた「綱」が 鎮座地「薗の長浜(そののながはま)」になったと記されています

阿利神社跡(ありじんじゃ あと)は 『出雲國風土記733 AD.』神門郡 高岸の郷(たかぎしのさと)に記される 御祭神 阿遅須枳高日子根命(あじすきたかひこねのみこと)の住居された高崖(たかぎし)の阿利原(ありはら)〈現 塩冶有原町〉の地にお祀りしたと伝わります 明治15年(1882)に故あって現在地 (出雲市塩冶町)に移遷されました

阿利神社(ありじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』と『延喜式神名帳927 AD.』の論社です 旧社地は 御祭神の阿遅須枳高日子根命(あじすきたかひこねのみこと)の住居されたところにお祀りしたものとされますが 明治15年(1882)に故あって現在地に移遷されました

佐支多神社(さきたじんじゃ)は 江戸時代には「諏訪明神」と呼称されていました 建御名方命とその妃 八坂豆賣命の二柱を祭神とする神社は 島根県では邑智郡石見町の諏訪神社と本社の二社だけで 明治期以降に『出雲國風土記733 AD.』所載の出雲郡 不在神祇官社「佐支多社(さきた)のやしろ」の論社とされています

原鹿神社(はらしかじんじゃ)は 現在地に鎮座していた榎神社〈『出雲國風土記733 AD.』所載の出雲郡 不在神祇官社「間野社(まの)のやしろ」の論社〉に 明治40年(1907)1月14日 原鹿字前久庁に鎮座の熊野神社を合祀し 社号を原鹿神社と改称しました

赤秦神社(あかはだじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「赤秦社(あかはた)のやしろ」とされます 古老の伝えに 御神体の「石体」は 年を経る毎に段々大きくなり ついに本殿に納まらなくなり「若隠居さん」「隠居さん」と呼んで境内に祀られたと伝わります

波迦神社(はかじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』に 鎮座地の健郡郷(たけるべのさと)とは 第12代 景行天皇の勅(みことのり)により 御子の倭健命(やまとたけるのみこと)の御名を忘れることのないようにと健郡をお定め給われたとあり 出雲郡 不在神祇官社「波如社(はね)のやしろ」とされます

比那神社(ひなじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の神門郡 神祇官社「比奈社(ひな)のやしろ」・『延喜式神名帳927 AD.』所載の神門郡「比那神社 ひなの かみのやしろ」とされます この地域が「姫原(ひめばら)」と呼ばれるのは「比奈原」が訛ったからと云われています

八野神社(やのじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の神門郡 神祇官社「矢野社(やぬ)のやしろ」とされ その御祭神と八野の地名の起こりについて「八野若姫命(やぬのわかひめのみこと)」は 須佐能表命(すさのをのみこと)の御子で 大国主命が 姫と婚姻のために屋を建てられたことから「やぬ」と呼ぶ と記されています 現在も古来のままの御祭神と社地とを保ち続けていると伝わります

阿禰神社(あねじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の神門郡 神祇官社「阿如社(あね)のやしろ」とされます 現社地には 江戸時代に大きな八幡宮(氏神)が鎮座し 阿禰神社は 姉谷の里の奥 小祠に鎮座していましたが 明治二十四年(1891)現在地に遷座し 八幡宮は阿禰神社に合祀され 現在に至ります

阿弥陀堂(あみだどう)は 芦渡 保知石(ふぢし)の比布智神社旧跡で 神仏習合時代の神宮寺の跡とされます 比布智神社は それ以前は 保知石谷(ふぢしだに)の山奥にあった小祠に鎮座と伝わり それから この地に鎮座されましたが その後 寛永九年~十三年(1632~1636)にかけて現在地(出雲市下古志町)に遷座しました

比布智神社(ひふちじんじゃ)は もともとは芦渡 保知石(ふぢし)に旧跡があり その後 寛永九年~十三年(1632~1636)にかけて現在地に遷座しました 『出雲國風土記733 AD.』所載の神門郡 神祇官社「比布知社(ひふち)のやしろ」・「又比布知社(またひふち)のやしろ」の論社とされます

その他の神社

鹿島神社(松山市北条辻)〈神功皇后創建の古社 瀬戸内海の海防の要衝 鹿島〉

鹿島神社(かしまじんじゃ)は 瀬戸内海の海防の要衝 北条の鹿島に鎮座します その創建は 神功皇后が三韓征討の途次 風早の浦鹿島に投錨し 武甕槌神 経津主神を勧請奉斎し 戦勝と道中の安全を祈願し出陣したと伝承があり その折 里人が神功皇后に 米の上に真鯛をのせて炊いたもの〈北条鯛めし〉を献上したとされます

五條天神社〈天使の宮〉(京都市下京区松原通西洞院西入天神前)〈洛中の最古社〉

五條天神社(ごじょうてんしんしゃ)は 社伝には 延暦13年(794)平安京遷都の折 桓武天皇の命により 大和国宇陀郡から 弘法大使空海が天つ神(あまつかみ)を勧請したのが当社の創建と云う 洛中最古の社で 当初は「天使の宮」「天使社」と称しました 又 源義経〈牛若丸〉と弁慶の出会いの場所 と伝わります

田村神社(甲賀市土山町北土山)〈征夷大将軍・坂上田村磨呂公を祀る神社〉

田村神社(たむらじんじゃ)は 垂仁天皇45年(西暦16年)甲可翁(こうかのおきな)と云う人が 倭姫命を崇敬し その生霊を鎮祭し 鈴鹿社〈高座大明神〉と云われた 弘仁三年(812)嵯峨天皇の勅により坂上田村麻呂を神社程近き二子峰に鎮祭し 同十三年(822)現地に遷し 鈴鹿社に合祀し 高座田村大明神〈田村神社〉と稱しました

〈大和神社御旅所〉御旅所坐神社〈大和稚宮神社〉& 齒定神社(天理市中山町)

〈大和神社御旅所〉御旅所坐神社(おたびしょにますじんじゃ)〈大和稚宮神社〉&歯定神社(はじょうじんじゃ)は 第10代 崇神天皇が 地主神・倭大国魂神(やまとおおくにたまのかみ)の斎女として勅した 皇女 ゛淳名城入姫命(ぬなきいりひめのみこと)の御墓゛と伝える前方後円墳゛大塚山゛の南麗にある大和神社の御旅所に鎮座します

熊野三所大神社(くまのさんしょおおみわやしろ)は 創建の伝承には 神武天皇が東征の時 御上陸の地点で 頓宮の御遺蹟であり 又 その御上陸の際に抵抗した゛熊野の首長 丹敷戸畔(にしきとべ)゛の小祠を祀ります 平安時代からは 補陀落渡海(ほだらくとかい)の拠点となった補陀洛山寺とともに 那智山から下った那智浜に鎮座する 熊野三所権現(渚王子)として有名です

普天満宮(ふてんまぐう)は 王府から特別の扱いを受けた゛琉球八社゛の一つで 創建の伝承によれば 往昔 普天満の洞窟に琉球古神道神を祀ったことに始まり 第一尚氏王統・第5代国王 尚金福王から第6代国王 尚泰久王の頃(1450~1460年)熊野権現を合祀したと伝わります

金武宮(きんぐう)は 永正年間(1504~1521)補陀落渡海僧゛日秀上人(にっしゅうしょうにん)゛が 漂着した金武に補陀落浄土を観じて この土地にお寺を建て・観音菩薩・薬師如来・阿弥陀如来を彫り〈金武観音寺(きんかんのんじ)〉奉安し 同じ頃 鍾乳洞内に熊野三所権現〈金武宮(きんぐう)〉を勧請したと伝わります

沖繩神社(那覇市首里鳥堀町)は 1879年 琉球併合(りゅうきゅうへいごう)によって 沖縄県が新設され 大正期に入り 沖縄県民は近代社格制度に基づく「県社」の建立を希望し 首里城跡に 源為朝公と歴代国王が祀られる 沖縄神社が創建されたのが始まりです 戦後 弁ヶ嶽の隣に再建されて現在に至ります

ノロ殿内〈ヌンドゥンチ〉&伊計神社〈掟(ウッチ)〉(うるま市与那城伊計)

伊計神社(いけいじんじゃ)〈掟(ウッチ)〉&ノロ殿内(ヌンドゥンチ)は 太古から人々の息吹く縄文時代の゛仲原遺跡゛がある゛伊計島(いけいじま)゛にあります 伊計島(イチジマ)とも呼ばれ 沖縄本島中部の東部海岸に突出する勝連半島の北東約10kmに位置し 琉球発祥の地とされる浜比嘉島の奥にある神秘の島です

恵比須神社(えびすじんじゃ)は 琉球八社゛沖宮(那覇市奥武山町)゛の先代 宮司゛比嘉真忠(1914-1990)゛によって沖縄各地に創建された神社の一つです 本殿付近は 和文学者の平敷屋朝敏(へしきやちょうびん・1701~1734年)が 1734年に処刑された場所だと 伝わります

沖宮(おきのぐう)は 王府から特別の扱いを受けた゛琉球八社゛の一つで 創建の伝承は〈詳らかではないが〉2説あり 1つは舜天王統・初代 舜天王の父とされる源為朝の時代〈1139~1170年〉とするもの 2つは 第一尚氏王統・第5代 尚金福王の時代〈1450~1453年〉「那覇港の海の中から不思議と光輝く霊木があり 宮社を建て 熊野権現の霊木として祀った」という説です

識名宮(しきなぐう)は 王府から特別の扱いを受けた゛琉球八社゛の一つで その創建の伝承では 識名村に夜々光輝することがあり 大阿母志良礼(おほあもしられ)といふ神職を努めてゐる女が検分をして 賓頭盧の霊光を確認すると 願いが叶えられた これを聞き及んだ 尚元王(1556~72年在位)の長子 尚康伯が 病気回復に霊験を得て 寺と宮を建てたと伝えられます

末吉宮(すえよしぐう)は 王府から特別の扱いを受けた゛琉球八社゛の一つで 社壇(しゃだん)とも呼ばれ 現在その跡は「末吉宮跡」として国の「史跡」に指定されています 『琉球神道記』などには 第一尚氏王統・6代.尚泰久王の在位年間〈1454~1460年〉に 鶴翁和尚(かくおうおしょう)が 首里城北方の小高い岩礁の霊地に 熊野三所権現を斎祀ったのが発祥とされます

月代宮(つきしろのみや)は 三山統一を果たし その後450年もの間続く 琉球王朝を打ち立てた英傑゛尚巴志(しょう はし)゛の築いた第一尚氏(だいいちしょうし)王統〈7代63年間〉(1406~1469年)の始祖と7代王を祭神として 1938年に第一尚氏の氏子組織「つきしろ奉賛会」によって建立されたものです ゛月しろ゛とは 初代王の尚思紹の庭にあった霊石で守護神とも伝わります

安里八幡宮(あさとはちまんぐう)は 第一尚氏王統(1406~1469年)第7代〈1461~1469年〉尚德王(しょうとくおう)〈八幡の按司(あじ)と呼ばれた〉が 文正元年(1466)喜界島遠征を行った際 鬼界島を平定し凱旋 八幡大菩薩の御加護に感謝し 誓願に従い 矢を立てた地に安里八幡宮を建立し さらに高明山神徳寺を併設して梵鐘を掛けさせたのが安里八幡宮の始と伝わります

琉球八社(りゅうきゅうはっしゃ)は 琉球王国(琉球國)の゛歴代の王統゛と「琉球八社(官社)の制」として 王府から特別の扱いを受けた八つの神社を云い〈「熊野権現」を祀る七社(・波上宮・天久宮・沖宮・末吉宮・識名宮・普天間宮・金武宮)「八幡神」を祀る一社・安里八幡宮〉から構成されます

椎根津彦神社(しいねつひこじんしゃ)は 住古 神武天皇は 東征の途 豊國 早吸の門に到りし時 海上に釣垂れていた賤しからぬ人品の男 珍彦(うずひこ)〈国津神〉に水先案内を仰付け 椎根津彦(しひねつひこ)の名を下した 以来 命は功をたてて論功行賞の恩典として 初代 大和國造となった 里人は かくの如き祖先を輩出した郷土の誇りとして 小祠を祀りて奉った

浮幣神社(うっぺいじんじゃ)は 浮鯛神社(うきだいじんじゃ)とも呼ばれます これは『日本書紀』に記される 神功皇后が 三韓征伐に向かわれた時 お召船の周囲に集まった鯛(タイ)に酒を注いだところ 鯛が酔って浮いた「浮ダイ」となった故事に由来します それ以後 能地(のうじ)の海には毎年春になれば鯛(タイ)が浮かぶようになったと云われていました

豊功神社(とよことじんじゃ)は 神話伝説の島として知られる゛満珠・干珠島゛の2島を展望する絶景の宮崎の地に鎮座します 元々は 忌宮神社の境内にあった゛豊功社〈長府藩初代藩主毛利秀元以下を祀る〉゛をここに遷し 祀られていた串崎若宮〈櫛崎八幡宮〉・宮崎八幡宮・松崎八幡宮を〈大正6年(1917)6月〉合祀して 社号を豊功神社と改称したものです

善女龍王神社・雷電神社(ぜんにょりゅうおうじんじゃ・らいでんじんじゃ)は 平安時代 この地方に長く日照りが続いた時 真言僧の歓喜坊(かんぎぼう)が 古来湧水の絶えない池〈竜神池〉の辺に神籬を立て竜神を招魂祈念したところ 慈雨があり 社〈善女竜王社〉を建て厚く信仰したのが始まりです

香取神宮 要石(かなめいし)は 香取・鹿島の二柱の大神が 葦原中國を平定し 香取ヶ浦に至った時 地震を起こす大鯰(おおなまず)を鎮めるため 地中深くに石棒を差し込み 鯰の頭尾をさし通した霊石だと古くから伝えらます 押手神社(おしてじんじゃ)は この要石を向いて 宇迦之御魂神〈農耕の神〉を祀ります

鹿島神宮(かしまじんぐう)跡宮(あとのみや)は 鹿島の大神が初めて天降(あまくだ)り給いし所とされ 鹿島大神に仕える物忌(ものいみ)〈高い位の女性(巫女)祭主〉が傍らに居住していました 社伝には 天種子命〈神武天皇の御世〉又は国摩大鹿島命〈第11代垂仁天皇〉により宮柱を建てたとあり 鹿島神宮と同じく2000年以上の古い歴史を持ちます

息栖神社(いきすじんじゃ)は 鹿島神宮・香取神宮と並び称される東国三社の一つとして 古くから信仰を集める神社です 創祀は遠く 神功皇后の御代と伝えられ 六国史『日本三代実録』〈延喜元年(901年)成立〉に「於岐都説神」と記されているのが当社とされています

大戸神社(おおとじんじゃ)は 社伝に 第十二代 景行天皇40年(111)日本武尊 東征の時 蝦夷征討祈願のため大戸〈古くは大津〉の地に勧請し 白鳳二年(662)更に之を再営す と伝わり 江戸時代まで香取神宮の第一末社(明治から摂社)で 当時 他の末社とは違い 神領も香取・大戸と区分され 独自に神主・大禰宜などの神官26人と社僧8人の合計34人が勤めた大きな神社でした

忍男神社(おしをじんじゃ)・瞻男神社(まもりをじんじゃ)は 香取神宮の摂社で 東の宮・西の宮とも呼ばれます 鎮座地の地名 津宮は 港の宮の意で これは往昔 香取海から香取神宮への参道口にあたる津〈港〉〈現在は根本川〉に浜手守護の神として 両宮が東西両岸に鎮座したからです

側高神社(そばたかじんじゃ)は 古来 御祭神は神秘として口にすることを許されず 俗に言わず語らずの神とのみ伝えられ 香取神宮の旧記には「起請することあれば必ずこの神に質(ただ)す」とあります 香取神宮の第一摂社ですが 創建は神宮と同じ「神武天皇十八年戊寅歳始建」とあり 造営についても 本宮と共に常に朝廷の造立されたと伝わります

匝瑳神社(そうさじんじゃ)は 香取神宮の9つある摂社の内 本殿に最も近い〈本殿西奥〉に鎮座し 香取大神の親神〈磐筒男神(いわつつをのかみ)・磐筒女神(いわつつめのかみ)〉を祀ります 一説には 匝瑳郡の祖 物部小事(もののべ の おごと)公を祀るとも云われます

隼神社(はやぶさじんじゃ)は 平安京への遷都によって京都に遷座された式内社の隼神社の本社と伝わります 御祭神 角振隼総別命(つのふりはやぶさわけのみこと)は 鎮座地 角振新屋町の地名の由来ともなっています 角振明神(つのふりみょうじん)とも呼ばれます

采女神社(うねめじんじゃ)は 現在 春日大社の末社で 猿沢池のほとりに鎮座します 『大和物語〈平安時代(951年頃)までに成立〉』には 奈良時代 天皇の寵愛が薄れたことを嘆き 猿沢池に身を投じた采女(うねめ)の物語が記されています 神社の創建は この采女の霊を慰めるために祀られた祠が始まりです

三島神社(みしまじんじゃ)は 社伝によれば 創建は 奈良時代初期 越智玉澄公(おちたまずみ こう)が 宇摩の大領に任じられ 上柏町御所に新館を建て住し 毎月 大山祇神社(今治市大三島町)に参詣していた 年老いて毎月の参詣が出来なくなり 養老4年(720)大山祇神社の神霊を〈現在地〉に勧請したのが始まりとします しかし境内には 二千年以上前の磐座(いわくら)〈古代祭祀の遺跡〉があります

別宮大山祇神社(べっくおおやまずみじんじゃ)は 社伝によれば 大宝3年(703)第42代文武天皇の勅命により 和銅5年(712)大領の越智玉澄公(おちたまずみ こう)が 日本総鎮守 伊豫国一之宮 大三島鎮座・大山祇神社の別宮〈地御前(ちごぜん)〉として 越智郡日吉郷に勧請創建したことに始まります

霜神社(しもじんじゃ)は 伝承によれば 阿蘇を開拓された健磐龍命(たけいわたつのみこと)が 鬼八(きはち)の首を切り落とした すると農作物に霜を降らせる祟りがあり これを鎮める為に 阿蘇の中央に位置する役犬原に 御神体を綿に包み 鬼八の霊を祀る霜宮を創建した 御神体の肌を温め霜の害から農作物を守ったので これが火焚き神事の始めとされます

青麻神社(あおそじんじゃ)は 社伝によれば 仁寿2年(852)現社家の祖 穂積保昌が 都よりこの地に来て 土民に麻の栽培を教え 一族の尊崇する日月星の三光神を窟中に奉祀したのが青麻岩戸三光宮の創始で 天和2年(1682)に常陸坊海尊(長寿伝説)が下野国(栃木県)出流山大日窟よりこの地に至り霊験を顕し中風病退除の神として 各地に青麻神社が広まりました

千尋嶽神社(せんぴろだけじんじゃ)は かつて はるお(原)集落のモッチョム岳〈千尋嶽〉への岳参り(たけめ)の山口のお札所とされ 一般の人たちは ここより奥へは迎えに入ることは許されませんでした 現在も奥岳に参詣できない場合は この場所から参拝祈願し 奥岳への参詣の代りとしています

真浦神社(まうらじんじゃ)は 家島本島真浦の中心に位置して 家島神社の摂社として祀られてきました 以前は 荒神社と呼ばれていましたが 明治になって真浦神社と改称されました

高樹神社(たかきじんじゃ)は 伝承によれば 高皇産霊神(たかみむすびのかみ)が 元々は高良山の山頂に地主神として鎮座されていたが 高良神(こうらのかみ)に一夜の宿を貸したところ 高良神が神籠石(こうごいし)を築いて結界の地としたため山上にもどれず ここ高良山の麓(ふもと)に鎮座するに至ったと伝わります 正史=六国史に名の現れる国史現在社(こくしげんざいしゃ)です

日御碕神社(ひのみさきじんじゃ)は 野波浜の西に鎮座します 古記録に「古くは この西方 御(雄)島にあったが 大波のため破損 天正9年(1581)この地に遷座」とあり 又 合祀された日吉神社の祭神が本宮地へ里帰りされる秋の祭礼 奇祭「ガッチ祭り」があります

国吉神社(くによしじんじゃ)は 今から1500年前の昔 この地を治めていた伊甚国造(いじみのくにのみやつこ)が 春日皇后に屯倉(御料地)を献上し 勅使を迎える為の仮屋を設けた跡地に 伊甚国造の祖である天穂日命(出雲国造の祖)と建比良鳥命が仕えた大国主命の御子神である健御名方命をまつり鎮守神としたものです

船守神社(ふなもりじんじゃ)は 出雲国風土記「宇美社(うみのやしろ)」・延喜式内社「宇美神社(うみのかみのやしろ)」とされる「石上神社(出雲市塩津町)」を明治四年(1871)に合祀した神社です

牛床詣所(うしどこもいしょ)〈山に参った男達を出迎えた里人の聖地〉

牛床詣所は 屋久島中央部の三岳の神の遥拝所です 里人が山に守られている畏怖の念と感謝をお山に詣でて お伝えする原初の山岳信仰の形式を今に伝えています 標高1936mの宮之浦岳は益救神社の奥宮で かつては毎年春と秋の2回 男衆の「嶽参り」があり 牛床詣所で女子供は山に参った男達を出迎えた里人の聖地とされています

神明神社は かつて榎の大木があったので 榎神明(えのきしんめい)と呼称されたそうです 『平家物語』で有名な「鵺」の話の舞台で 源頼政卿の鵺(ぬえ)退治に関わる神社です 社伝には 平安時代末期 近衛天皇(在位1141~1155)〉の時 源頼政(ミナモトノヨリマサ)卿が 鵺(ぬえ)退治に向う時 この神明宮で祈願します この時 使われた弓矢の「矢じり」2本を奉納したと伝わります 現在でも 宝物として現存 祭礼で飾られています

鎌宮諏訪神社(かまみやすわじんじゃ)は 社頭に鳥居がありますが 社殿や本殿はありません 境内に玉垣が巡らされたご神域があり その中に御神体として 御神木「タブの木」が祀られています この御神木には 特殊な「鎌打ち神事」という神事があり その祭典は「日足鎌」とも「左鎌」とも呼び 2丁の鎌を タブの神木に打ち込む神事です 由来は 神代の昔 大巳貴命〈大国主命の別名〉と少彦名命の2柱神と力を合わせて 御祭神の建御名方命(タケミナカタノミコト)〈大巳貴命の御子神〉が この鎌で道を開いて 村人を苦しめていた毒蛇や化鳥を退治したことにちなむとされます

白嶽神社(しらたけじんじゃ)は 御神体である霊山「白嶽(シラタケ)」の遥拝所として鎮座しています 古来より 白嶽(シラタケ)は 神聖視され 近づくこともタブーの聖域とされていて みだりに登ることは出来ませんでした その為 こちらの遥拝所から 遠く霊山「白嶽」に祈りを捧げていました

美女塚(対馬 豆酘)語り継がれる美女物語「鶴王御前」の悲しい伝承

美女塚の碑は 豆酘(ツツ)の美女の悲しい伝承が記されています 昔 豆酘(ツツ)天神山の麓に 鶴王(ツルオウ)という美しい娘が暮らしていた 年老いた母親をとても大事にして「美しい孝行者の 鶴王御前(ツルオウゴゼン)」との評判が 都に伝わり 采女(ウネメ)として 召し出されることになった時・・ 豆酘に向かって南下する県道24号線の沿道にあります

神御魂神社(かみむすびじんじゃ)は 対馬の北部・上県町 佐護に鎮座します 対馬の天道信仰の中心地とされる南部・厳原町 豆酘と ここ佐護は 対馬の南北での対称の地とされ 祀られている神社も対をなすように 豆酘には「多久頭魂神社」佐護には「天神多久頭魂神社」が鎮座し この両神社にもペアの様に天道法師の母神を祀る神社として 豆酘には「 高御魂神社」があり ここ佐護には当神社「神御魂神社」が鎮座しています かつては 赤米神事に深く関与し 司祭者がいたと伝わります 例祭は 旧3月3日です

波自采女(ハジノウネメ)の碑は 六国史『続日本紀(Shoku Nihongi)797年』の神護景雲2年(768)2月5日の条に 全国から選ばれた善行の者9人が記され その一人として 貞婦として表彰され終生の税を免ぜられたとして 對馬島の波自采女(ハジノウネメ)の伝承が記されています 豊玉町 田のR382号の沿道にあります

三ツ石神社(みついしじんじゃ) は 文永11年(1274)元寇の時 村人が 三所大権現神〈現 能理刀神社(対馬 西泊)〉に祈ると 荒神権現山の中腹より 神石三ツ飛出し 蒙古の異賊船を打砕き 浦合の村人を助け給うた神石とされ 崇められています この碑より東4mの地に鎮座していたが 港湾工事のため神石が地中に埋り この地に神霊碑を奉り建立したとあります

国神の大イチョウ〈知知夫彦命の国神塚〉は 〈第10代 崇神天皇〈在位BC97~BC30年頃〉知知夫国(チチブノクニ)の初代 国造(クニノミヤツコ)に任命された「知々夫彦命」「知々夫姫命」の墳墓であったといわれています かつて周囲に 数基の古墳があったと伝えられ 今は 墳形はありません 「国神の大イチョウ」は 知知夫彦命(Chichibuhiko no mikoto)の墳墓のほとりに植えられた木 といい伝えられています

国神(くにかみ)の姫(ひめ)イチョウは 〈第10代 崇神天皇〈在位BC97~BC30年頃〉知知夫国(チチブノクニ)初代 国造(クニノミヤツコ)「知知父姫命(ちちぶひめのみこと)」の墓のほとりに植えられた木 と言い伝えられ ここから西北西 約150メートルのところにも「国神の大イチョウ」というイチョウの巨木(埼玉県指定天然記念物)があり こちらは「知知父彦命(ちちぶひこのみこと)」の墓のほとりに植えられた木 と言い伝えられています

服部天神宮は 服部(ハトリ)と云う地名の通り 秦氏(ハタウジ)が集団で居住し 社伝によれば かつて服部連(ハトリノムラジ)の本拠とした場所に医薬の神「少彦名命」を祀る祠があった〈これが服部天神宮の前身〉その後 延喜元年(901)菅原道真公が 大宰府への左遷途中で 持病の脚気に襲われて身動きが取れなくなったが 一心にその平癒を祈願されたところ脚気はたちどころに治った伝承地になります ゆえに「足の神様」として有名です

呉服(クレハ)神社は 「呉服(ゴフク)」〈絹布類〉の語源の地です『日本書紀(nihon shoki)』第15代応神天皇の条に記される「呉服(クレハトリ)・穴織(アヤハトリ)」という姉妹が 我が国(日本)に伝えた 機織(ハタオリ)・栽縫(サイホウ)の技術は この地から発祥したとされています その由来から 機織・染色・裁縫の上達・衣服の神として 服飾関係者の信仰も集めています

若宮神社(わかみやじんじゃ)は 三島大明神の随神四神の一柱「若宮(Wakamiya)」が祀られています 島では この随神4柱を祀る神社を通称「四社の宮」と云います 鎮座地は 阿古地区にあるスコリア丘〈噴石丘〉頂上の火口跡にあり おそらく 噴火前に「若宮」の元宮が鎮座していた場所(噴火の為不明)なのだろうと思います

西之御門宮(にしのみかどのみや)は 『三宅記(みやけき)』に 三島大明神(みしまだいみょうじん)が 随神 若宮(わかみや)のカツオ漁 をご覧になられた場所として登場します 若宮は 末世の為にと 鹿の角で作った疑似餌漁〈ルアー釣り〉で カツオを豊漁とし 人間たちに漁法を伝授しました 阿古地区では今でも 新造船はこの場所に船を回して 海上から「富賀神社(とがじんじや)」もしくは「雄山」を遥拝して 豊漁祈願をすると云われています

火戸寄神社は 「ホドリ」という社名です 三宅島では 噴火の噴気孔を「ホド」と呼ぶことから 山側にある「コシキ山噴火口(三宅島火山)」を祀る神社ともいわれています

恵比寿神社は 下田市須崎の恵比須島(Ebisujima lsland)の頂上に鎮座しています 古代の人々が「海神(Watatsumi)」や「伊豆諸島の島神(Shimagami)」に祈りを捧げた場と考えられています 付近には 古墳時代~奈良時代の祭祀跡(Saishi Remains)(焚き火の跡等)が発見され「夷子島遺跡(Ebisjima Remains)」として下田市の文化財に指定されています

差出神社(さしでじんじゃ)は 『三宅記(みやけき)』に記されている「大蛇退治の伝承」に登場する「剣の御子」が 当社の御祭神「剣の神(Tsurugi no kami)」のこととされています 「剣の御子」は その剣で 大蛇を最初に退治したと記されていて 当社が鎮座する「錆ヶ浜(さびがはま)」の名前の由来は この 剣刀の錆 を落としたことに 由来すると云われています

飯王子神社「安寧子」・酒王子神社「満寧子」は 『三宅記(miyakeki)』に記される「大蛇退治」(三宅島の大蛇の伝説)の伝承にまつわる神を祀る神社です 伝説によれば 三宅島の「天地今垢(伊古奈比咩命)」の御子神「安寧子」・「満寧子」の二神が 酒と飯を大蛇に与えて眠むらせます そして新島の二人の王子と後見の「剣の御子」が 大蛇を切り退治したとされています

磐裂神社(いわさくじんじゃ)は 秩父の妙見・相馬の妙見・足尾の妙見を関東三妙見と称したと云う 大同3年(808)足尾5氏(神山、星野、倉沢、斉藤、亀山or細内)と言われる一族14人が日光から移住した時 妙見宮の分身を拝受し足尾郷14ケ村の鎮守と定め 明治11年(1878)足尾銅山を再開した際 磐裂神社と改称されました

青龍神社(せいりゅうじんじゃ)は 日光西町五社の一つです 弘法大師(空海)が滝尾・寂光を開いた時に弟子が ご加護を祈って京都醍醐の青龍神を移し祀ったと伝わります 明治維新以前には「青龍大権現」と称していました 本町の氏神様で 東照宮・二荒山神社の大祭の前には晴天を祈って祈晴際が行われます

瀧尾神社(日光市山内)〈弘仁11年(820)弘法大師空海が創建 日光瀧尾女躰権現〉

滝尾神社(たきのおじんじゃ)は 弘仁11年(820)弘法大師空海(くうかい)が創建したと伝え 江戸時代までは 日光山を信仰する三社の1つとして 日光三社権現(にっこうさんしゃごんげん)(滝尾権現・新宮権現・本宮権現)と呼ばれていました 女峰山を御神体山と仰ぎ 田心姫命(たごりひめのみこと)を祀り「女体中宮」とたたえます

若子神社(じゃっこじんじゃ)は 弘仁11年(820)日光を訪れた弘法大師(空海)が 「白糸の滝」で修行し滝尾神社(たきのおじんじゃ)を開き 次いで この「寂光の滝」で修行した時 夢の中で女神のお告げを受け ここに祠を建てたと伝えられます 往時は神仏習合し 寂光権現と称していましたが 明治以降「若子神社」と改められます 境内の直下には日光八景に数えられる「寂光の滝」があります

瀧尾稲荷神社(たきのおいなりじんじゃ)は 弘仁11年(820年)弘法大師(空海)が 滝尾神社と共に開いたと伝わる古社です 「昔 瀧尾上人が朝のお供えを忘れると 稲荷の神が化けて出ては 催促した」という伝説が残っています 東照宮ができる以前は 日光山として仏教の栄えた聖地「白糸の滝」がある滝尾神社本殿奥の境内に鎮座します

瀧尾高徳水神社(たきのお たかとく すいじんじゃ)は 奥吉野(奈良県吉野郡東吉野村)の水の宗社「丹生川上神社 中社(にうかわかみじんじゃ ちゅうしゃ)」の御祭神 罔象女命(みずはめのみこと)の御分霊を勧請し 昭和52年(1977)11月26日 当時の栃木県知事 横川信夫氏 より藤原町高徳の鬼怒川沿いに鎮座していましたが 1998年(平成10年)道路拡幅のため現在地に遷座しました

祇園神社(ぎおんじんじゃ)は 貞観11年(869)京の都で疫病が蔓延した時に これを治める御神威があるとされた「姫路の廣峯神社(ひろみねじんじゃ)」の御祭神「牛頭天王(ごずてんのう)」=「素戔嗚尊(すさのをのみこと)」の御分霊を 京都の八坂神社の前身とされている京都北白川の東光寺「祇園感神院」に遷すことになり その途中で その神輿が神戸にある この地「平野」に一泊されたと云われています 以来 当地でも 御神霊を祀り続け 今日に至ります

鹿島神社 (かしまじんじゃ)は 創建は天慶年代(938~947)とされます 渋沢栄一翁にも所縁の古社で 今は枯木となっていますが かつては神木とされた幹周りが10m余りもある大欅があり その大木の根元には 神水が湧いていたとのこと この井戸では共同風呂が設けられ 渋沢栄一の母「栄」は これを汲み らい患者の背を流したと伝わります 拝殿には渋沢栄一揮毫の扁額が掲げられ 境内には栄一翁の師である尾高蘭香の偉業を称える頌徳碑が建立されています

捧羽山神社(ぼうばさんじんじゃ) は 水若酢神社(隠岐の島後 一之宮)の元宮が鎮座していた所で 水若酢神社神社の由緒によれば「御祭神 水若酢命は 海中より伊後の磯島に上られ 山を越えてこの里に入られ・・」とあり

ここに記される 山(田畑の中の小丘)を捧羽山(hoba san)と呼び 現在ここに 捧羽山神社が鎮座します

椎根津彦神社(しいねつひこじんじゃ)(椎宮)は 紀元前667年に東征を開始した神武天皇が 海を導く者として任命した国津神の椎根津彦命(しいねつひこのみこと)を祀ります この場所が 神武天皇一行の宇佐への上陸地点であると伝えられています

小山田神社(おやまだじんしゃ)は 養老4年(720)小山田に鎮座していた八幡大神が 隼人征伐の神託を下し 御進発した時の 宇佐神宮の前宮とされています 現在の社殿が建つ鎮座地は 明治6年 神社合祀施策によって 貴布祢神社の境内西にあった小山田神社を 貴布祢神社の境内に遷座し 合祀し 社名を小山田神社として祀られています

金富神社(きんとみじんじゃ)は 当初は「矢幡(ヤハタ)」と呼ばれ 大分県宇佐市に鎮座する「宇佐神宮」の元宮とされています 宇佐神宮は 全国にある八幡宮の総本社ですので その元宮にあたる金富神社は 八幡神(ヤハタノカミ・ヤワタノカミ・ハチマンノカミ)の元宮となり 「八幡神顕現の霊地」と呼ばれていて 原始八幡神創祀遺跡(学説)もあります

妻垣神社(つまがきじんしゃ)は 宇佐大神(八幡大神)の神託により 天平神護元年(765)閏十月八日 社殿が造営されたのが始まりと伝わります 神武天皇の東征記にある「足一騰宮」との伝承を持つ磐座もあります

大根川神社(おおねがわじんじゃ)〈矢立宮〉は 昔 八幡大神が この地で大根を食したので「大根河(おおねがわ)」と呼ぶと伝わります 養老4年(720)大隅・日向の隼人反乱の征伐のために 朝廷から任命された大友旅人が この地で矢を立てて必勝祈願をしたことから 矢立宮とも呼ばれています

乙咩神社(おとめじんじゃ)は 昔 八幡大神が 辛島の酒井泉社から この地に移られました この時 辛島勝乙目(からしまのすぐりおとめ)が 浜辺で泉を掘って 八幡大神の洗浴に関する奉仕をされました その泉水を「乙咩水(おとめのみず)」と呼び 現在も境内入口の南側に御霊水の井戸が 八幡大神の御霊幸の跡として残っています

泉神社(いずみじんじゃ)は 大化4年(649)に社殿が建立されました 天平宝字3年(763)に神奈志津比咩(かむなしつひめ)が 御酒を八幡大神に奉られた時 御指で地面を窪めて 残り酒を傾けると 水が湧き出したという この酒井泉に由来して「酒井泉社」と称するようになったと伝わります

鷹居神社(たかいじんじゃ)は 和銅3年(710)に八幡神〈応神天皇〉の御神霊を祀る祠が 初めて造営された地です 八幡神の御神霊は 欽明天皇29年(571)宇佐の亀山(小椋山)に出現されてから 当地「鷹居山」に鎮座されて その後 「小山田」を経て 現在の「小倉山(宇佐神宮)」に遷座されて 現在に至ると伝わっています

田笛神社(たぶえじんじゃ)は 古老の傳へ云うに「大御神〈八幡大神〉が 御修行の昔 この所で 田笛を吹き 田飯を得ました それで田布江(田笛)と云うなり」と伝わり 宇佐神宮 行幸会(ぎょうこうえ)の 境外8摂社とされていて 行幸会の巡幸地の一つとしての由緒を持ちます

薦神社(こもじんじゃ)は 日向・大隅の隼人が 養老4年(720)三度目の反乱を起こした 対し中央政府の征討軍は 豊前軍と共に 本殿の背後にある三角池に自生している真薦(まこも)で造った枕状の八幡神の御験「薦枕(こもまくら)」を神輿に乗せて奉じ鎮圧に向かい 日向まで行幸し 乱を鎮めたと伝わります このため神社のご神体を「三角池」として 内宮と呼びます 神社別称を大貞八幡とも云い 全国八幡宮の総本社である宇佐神宮の祖宮ともされます

稲積六神社(いなづみろくじんじゃ)は 原始八幡信仰に関わりの深い「辛島氏」が信仰の対象として 西暦706年に稲積山の山頂に祀られたのが始まりです 宇佐には 2つの神奈備山があり その一つ「西の稲積山(inazumi san)」を神体山として祭祀したものと伝わります

藤崎八旛宮(ふじさきはちまんぐう)は 承平5年(935)第61代 朱雀天皇の勅願によって 藤原純友の乱の追討と九州鎮護として 石清水八幡宮から勧請され創建されました 肥後一国の宗廟 熊本大鎮守と公称されて 九州五所別宮(kyushu gosho betsugu)の第三の別宮とされています

荒舩山神社 遥拝殿(あらふねやまじんじゃ ようはいでん)は その名の通り 御神体山「荒船山(arafune yama)」を 神が宿る「神奈備(kannabi)」として遥拝する場です 拝殿の奥(本殿の位置)には「荒船山」を見立てた 神降る「磐座(iwakura)」が祀られています

荒舩山神社 里宮(あらふねやまじんじゃ さとみや)は 御神体山「荒船山(arafune yama)」に 神が宿る「神奈備(kannabi)」として祈りを捧げる里人が 山頂に登らずとも 里でお詣りが出来るように 設けられた宮です

荒船神社 里宮(あらふねじんじゃ さとみや)は 荒船山の北東麓にあたる相沢登山口に(山頂の奥宮に対する)里宮として鎮座しています 山頂の荒船神社(arafune shrine)は 一之宮 貫前神社(ichinomiya nukisaki shrine)の元の鎮座地とも云われて深い関係があります

小舟神社(こぶねじんじゃ)は 1300年以上前の白鳳7年3月(667)鎮座と伝わる由緒ある神社です 代々住民守護の祖神と仰がれて 現在の御祭神は 経津主神(futsunushi no kami)で『記紀神話』にも登場する武神の神様として 代々の国司・武将から篤く崇敬され 徳川幕府「三代将軍家光公」より社領20石の朱印を寄進されています

巖鬼山神社(がんきさんじんじゃ)は 津軽一之宮「岩木山神社」の元宮とされています その由緒は古く 延暦15年(796)岩木山北麓に巌鬼山西方寺観音院が建立され始まりました 大同2年(807)征夷大将軍 坂上田村麿が 蝦夷平定祈願のために再建したと伝えられます

五條天神社(台東区上野公園)〈第12代 景行天皇の御代に創建 都区内屈指の古社〉

五條天神社(ごじょうてんじんしゃ)は 今から約1900年前 第十二代景行天皇の皇子 日本武尊が東夷征伐の折 忍ヶ岡(上野の古名)を通られ 薬祖神二柱の大神に御加護を頂いた事を感謝され 両神を奉斎されたのが当社の創祀とされる都内屈指の古社です 古代からは 想像出来ないほどに激変した 世界のTOKYO を見つめ続けています

おすすめ記事

-

1

1 富士山 世界文化遺産 構成資産 と 浅間神社について〈Fuji World Heritage Sites and Sengen Shrine〉

世界文化遺産「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」のクライテリア(iii)として「古代から今日に至るまで山岳信仰の伝統を鼓舞し続けてきた 頂上への登拝と山麓の霊地への巡礼を通じて 巡礼者はそこを居処とする神仏の霊能を我が身に吹き込むことを願った」と記されます

-

2

2 『出雲國風土記(Izumo no kuni Fudoki)に所載の神名帳』399社

出雲國(izumo no kuni)は「神の國」であり 『出雲國風土記〈733年編纂〉』の各郡の条には「〇〇郡 神社」として 神祇官の所在する社〈官社〉と神祇官の不在の社を合計399社について 神社名の記載があります 『出雲國風土記 神名帳』の役割を果たしていて 当時の出雲國の神社の所在を伝えています

-

3

3 ”時の架け橋” 大国主神(おほくにぬしのかみ)『古事記』に登場する神話の舞台

大国主神(おほくにぬしのかみ)が 坐(ましま)す 古代出雲の神代の舞台へ行ってみたい 降積った時を振り払うように 神話をリアルに感じたい そんな私たちの願いは ”時の架け橋” があれば 叶うでしょう 『古事記(こじき)』〈和銅5年(712)編纂〉に登場する神話の舞台は 現在の神社などに埋もれています それでは ご一緒に 神話を掘り起こしましょう

-

4

4 出雲國造神賀詞(いずものくにのみやつこのかんよごと)について

出雲国造神賀詞(いずものくにのみやつこのかんよごと)は 律令体制下での大和朝廷に於いて 出雲国造が 新たにその任に就いた時や 遷都など国家の慶事にあたって 朝廷で 奏上する寿詞(ほぎごと・よごと)とされ 天皇(すめらみこと)も行幸されたと伝わっています

-

5

5 出雲國造(いつものくにのみやつこ)〈天皇家と同じの始祖を持つ神代より続く家柄〉

出雲国造(いつものくにのみやつこ)は その始祖を 天照大御神の御子神〈天穂日命(あめのほひのみこと)〉として 同じく 天照大御神の御子神〈天忍穂耳命(あめのほひのみこと)〉を始祖とする天皇家と同様の始祖ルーツを持ってる神代より続く家柄です 出雲の地で 大国主命(おほくにぬしのみこと)の御魂を代々に渡り 守り続けています

-

6

6 「宇佐八幡宮五所別宮(usa hachimangu gosho betsugu)」(九州 五所別宮(kyushu gosho betsugu)について

宇佐八幡宮五所別宮(usa hachimangu gosho betsugu)は 朝廷からも厚く崇敬を受けていました 九州の大分宮(福岡県)・千栗宮(佐賀県)・藤崎宮(熊本県)・新田宮(鹿児島県)・正八幡(鹿児島県)の五つの八幡宮を云います

-

7

7 「宇佐八幡(Usahachiman) 行幸会(gyokoe)」について

行幸会は 宇佐八幡とかかわりが深い八ケ社の霊場を巡幸する行事です 天平神護元年(765)の神託(shintaku)で 4年に一度 その後6年(卯と酉の年)に一度 斎行することを宣っています 鎌倉時代まで継続した後 1616年 中津藩主 細川忠興公により再興されましたが その後 中断しています

-

8

8 對馬嶋 式内社 29座(大6座・小23座)について

對馬嶋(つしまのしま)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳』に所載されている 対馬〈対島〉の29座(大6座・小23座)の神社のことです 九州の式内社では最多の所載数になります 對馬嶋29座の式内社の論社として 現在 67神社が候補として挙げられています