若狭国(わかさのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される 若狭国 42座(大3座・小39座)の神社です

若狭國(わかさのくに)について

若狭国(Wakasanokuni)は 令制国の一つ〈北陸道に属する〉

現在の・福井県南部(嶺南地域)から敦賀市を除いた部分

Please do not reproduce without prior permission.

律令国家が成立する以前は 若狭国造(わかさのくにのみやつこ)の統治であった

7世紀には律令国の若狭国が設置された

明治初年時点では 若狭国の全域が 小浜藩領

明治維新後には 目まぐるしく統治が変わります

明治4年7月14日(1871年8月29日) 廃藩置県 小浜県の管轄

明治4年11月20日(1871年12月31日)第1次府県統合 敦賀県の管轄

明治8年(1876年)8月21日 第2次府県統合 滋賀県の管轄

明治14年(1881年)2月7日 福井県の管轄

若狭国(わかさのくに) 42座(大3座・小39座)

大社3座は2社〈すべて名神大社〉

小社39座は39社

計42座は41社

※座は神の柱数 社は神社数

郡〈延喜式神名帳に記載〉

・遠敷郡(をにふの こおり) 16座(大2座・小14座)

・大飯郡(をほいひ こおり) 7座(貞・並小)

・三方郡(みかたの こおり) 19座(大1座・小18座)

目次

- 1 遠敷郡(をにふの こおり) 16座(大2座・小14座)

- 1.1 多太神社(たたの かみのやしろ)

- 1.2 若狭比古神社 二座(名神大)(わかさひこの かみのやしろ ふたくら)

- 1.3 小浴神社(をあみの かみのやしろ)

- 1.4 石桉比古神社(いはあむひこの かみのやしろ)

- 1.5 石桉比賣神社(いはあむひめの かみのやしろ)

- 1.6 椎村神社(しゐむらの かみのやしろ)

- 1.7 波古神社(はこの かみのやしろ)

- 1.8 久須夜神社(くすやの かみのやしろ)

- 1.9 彌和神社(みわの かみのやしろ)

- 1.10 丹生神社(にふの かみのやしろ)

- 1.11 阿奈志神社(あなしの かみのやしろ)

- 1.12 曽尾神社(そひの かみのやしろ)

- 1.13 許波伎神社(こはきの かみのやしろ)

- 1.14 苅田比古神社(かりたひこの かみのやしろ)

- 1.15 苅田比賣神社(かりたひめの かみのやしろ)

- 2 大飯郡(をほいひ こおり) 7座(貞・並小)

- 3 三方郡(みかたの こおり) 19座(大1座・小18座)

- 3.1 須可麻神社(すかまの かみのやしろ)

- 3.2 御方神社(みかたの かみのやしろ)

- 3.3 伊牟移神社(いむいの かみのやしろ)

- 3.4 多由比神社(たゆひの かみのやしろ)

- 3.5 丹生神社(にふの かみのやしろ)

- 3.6 織田神社(をりたの かみのやしろ)

- 3.7 和尓部神社(わにへの かみのやしろ)

- 3.8 佐支神社(さきの かみのやしろ)

- 3.9 宇波西神社(名神大月次新嘗)(うはにしの かみのやしろ)

- 3.10 髙那弥神社(たかなみの かみのやしろ)

- 3.11 仁布神社(にふの かみのやしろ)

- 3.12 須部神社(すへの かみのやしろ)

- 3.13 木野神社(このの かみのやしろ)

- 3.14 彌美神社(いみの かみのやしろ)

- 3.15 於世神社(をせの かみのやしろ)

- 3.16 常神社(つねの かみのやしろ)

- 3.17 能登神社(のとの かみのやしろ)

- 3.18 闇見神社(くらみの かみのやしろ)

- 3.19 山都田神社(やまつたの かみのやしろ)

- 4 北陸道に鎮座する 352座『延喜式神名帳』の所載一覧 に戻る

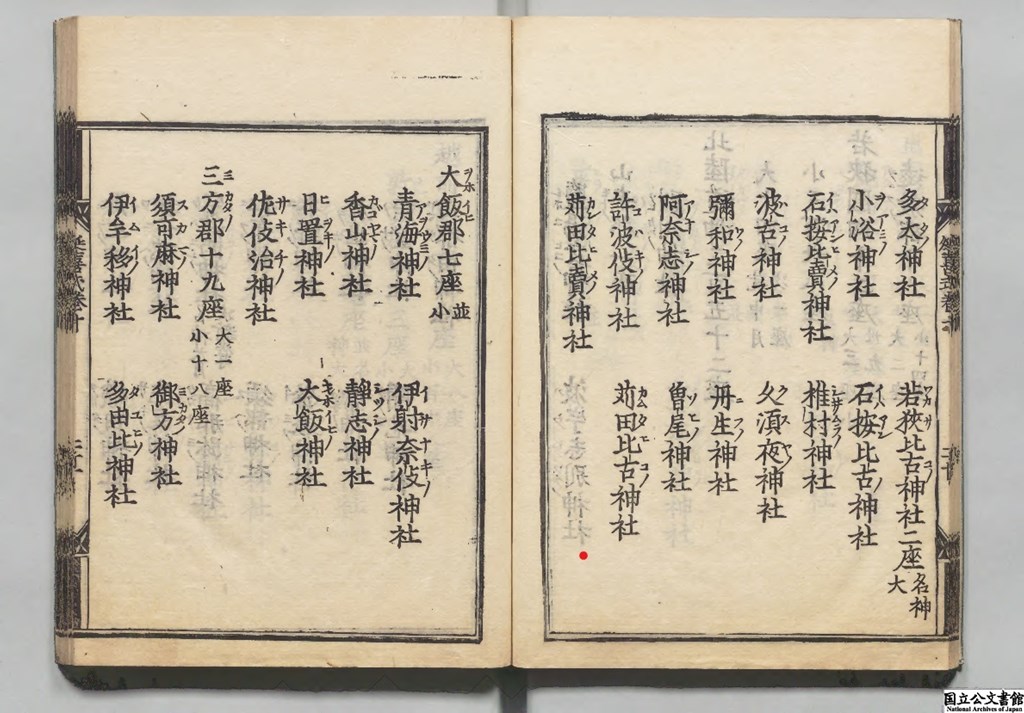

遠敷郡(をにふの こおり) 16座(大2座・小14座)

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

多太神社(たたの かみのやしろ)

・多田神社(小浜市)

若狭比古神社 二座(名神大)(わかさひこの かみのやしろ ふたくら)

・若狭彦神社(上社)

・若狭姫神社(下社)

小浴神社(をあみの かみのやしろ)

・小浴神社(小浜市)

石桉比古神社(いはあむひこの かみのやしろ)

・石桉比古比賣神社(三方上中郡若狭町大鳥羽)

石桉比賣神社(いはあむひめの かみのやしろ)

・石按比古比賣神社〈石按神社〉(三方上中郡若狭町小原)

椎村神社(しゐむらの かみのやしろ)

・椎村神社(小浜市若狭)

波古神社(はこの かみのやしろ)

・波古神社(三方上中郡若狭町堤)

久須夜神社(くすやの かみのやしろ)

・久須夜神社

・大神岩(久須夜神社旧地)

彌和神社(みわの かみのやしろ)

・彌和神社(小浜市加茂)

丹生神社(にふの かみのやしろ)

・丹生神社(小浜市太良庄)

阿奈志神社(あなしの かみのやしろ)

・阿奈志神社(小浜市奈胡)

曽尾神社(そひの かみのやしろ)

・曾尾神社(小浜市栗田)

許波伎神社(こはきの かみのやしろ)

・権現神社(大飯郡おおい町名田庄納田終 頭巾山山頂)

・山口神社(綾部市故屋岡町平田)

・新鞍神社(大飯郡おおい町川上)

〈新鞍神社に合祀 山神神社(川上字山神)〉

苅田比古神社(かりたひこの かみのやしろ)

・苅田比古神社(大飯郡おおい町名田庄小倉)

・苅田姫神社(小浜市深野)

苅田比賣神社(かりたひめの かみのやしろ)

・苅田比賣神社(大飯郡おおい町名田庄下)

・天満宮(大飯郡おおい町名田庄下)

〈苅田比賣神社(名田庄下)の古社地〉

・苅田姫神社(小浜市深野)

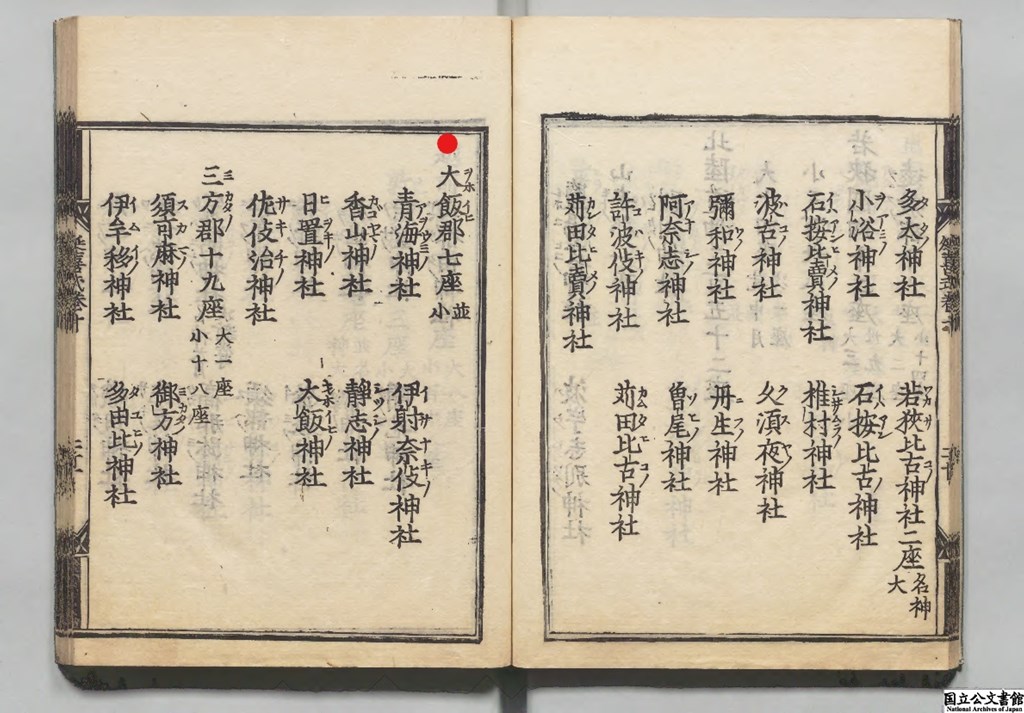

大飯郡(をほいひ こおり) 7座(貞・並小)

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

青海神社(あをうみの かみのやしろ)

・青海神社(大飯郡高浜町青)

伊射奈伎神社(いさなきの かみのやしろ)

・伊射の森(小浜市飯盛)

〈式内社・伊射奈伎神社の旧蹟〉

・伊射奈伎神社(大飯郡おおい町福谷)

・伊弉諾神社(大飯郡高浜町小和田)

香山神社(かごやまの かみのやしろ)

・香山神社〈高森乃宮〉(大飯郡高浜町下車持)

静志神社(しつしの かみのやしろ)

・香静志神社(大飯郡おおい町父子)

日置神社(ひをきの かみのやしろ)

・日置神社(大飯郡高浜町日置)

大飯神社(おほいひの かみのやしろ)

・大飯神社(大飯郡おおい町山田)

佐伎治神社(さきちの かみのやしろ)

・佐伎治神社(大飯郡高浜町宮崎)

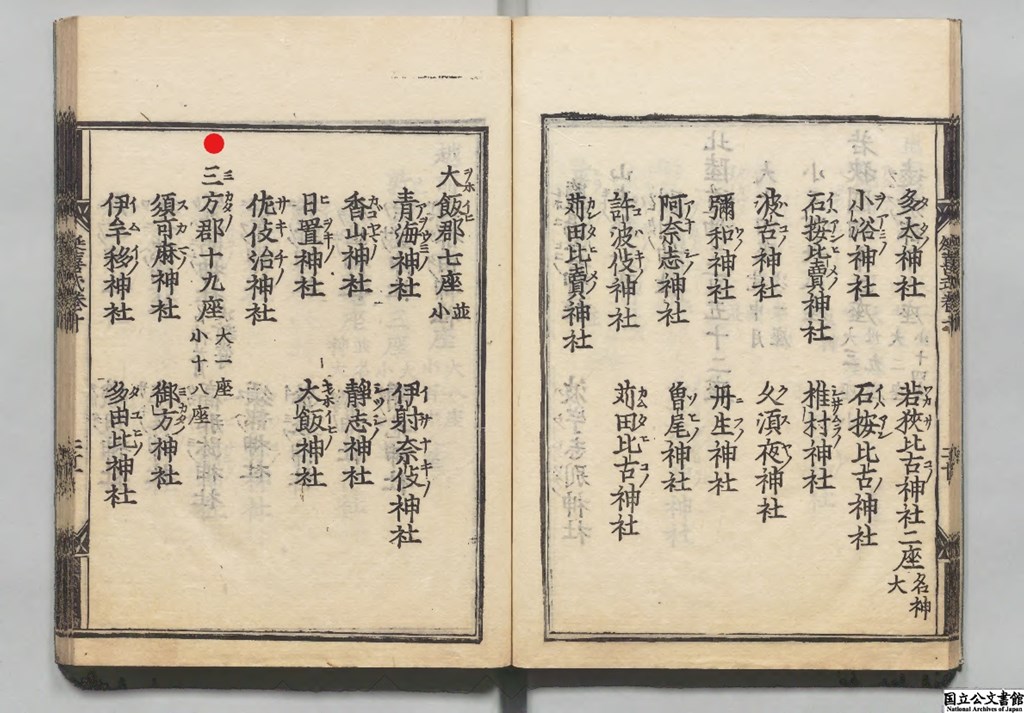

三方郡(みかたの こおり) 19座(大1座・小18座)

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

須可麻神社(すかまの かみのやしろ)

・須可麻神社(三方郡美浜町菅浜)

御方神社(みかたの かみのやしろ)

・御方神社(三方上中郡若狭町三方)

伊牟移神社(いむいの かみのやしろ)

・伊牟移神社(三方郡美浜町郷市)

多由比神社(たゆひの かみのやしろ)

・多由比神社(三方上中郡若狭町田井)

丹生神社(にふの かみのやしろ)

・丹生神社 (三方郡美浜町丹生)

織田神社(をりたの かみのやしろ)

・織田神社(三方郡美浜町佐田)

・織田神社(三方郡美浜町北田)

和尓部神社(わにへの かみのやしろ)

・日吉神社 (美浜町佐柿)

佐支神社(さきの かみのやしろ)

・佐支神社(美浜町久々子)

宇波西神社(名神大月次新嘗)(うはにしの かみのやしろ)

・宇波西元社(三方郡美浜町日向)

〈宇波西神社の当初鎮座地〉

・上野谷(現国立福井病院官舎付近)

〈宇波西神社の遷座地〉

・宇波西神社(三方上中郡若狭町気山)

〈宇波西神社の現在地〉

髙那弥神社(たかなみの かみのやしろ)

・高那彌神社(三方郡美浜町竹波)

仁布神社(にふの かみのやしろ)

・廃絶して所在不祥

・織田神社(三方郡美浜町佐田)

須部神社(すへの かみのやしろ)

・須部神社〈西の神 恵比須神社〉(三方上中郡若狭町末野)

木野神社(このの かみのやしろ)

・木野神社(三方郡美浜町木野)

彌美神社(いみの かみのやしろ)

・彌美神社旧跡の石標・石燈籠

・彌美神社(三方郡美浜町宮代)

於世神社(をせの かみのやしろ)

・川中神社(三方上中郡若狭町気山)

常神社(つねの かみのやしろ)

・常神社(三方上中郡若狭町常神)

能登神社(のとの かみのやしろ)

・能登神社(三方上中郡若狭町能登野)

闇見神社(くらみの かみのやしろ)

・闇見神社(三方上中郡若狭町成願寺)

山都田神社(やまつたの かみのやしろ)

・廃絶して所在不祥

・天神社(三方上中郡若狭町佐古)