福岡県

-

織幡神社(宗像市鐘崎)〈赤白二流之旗(あかしろふたながれのはた)をお祀りする神社〉

織幡神社(おりはたじんじゃ)は 海路守護の神 異国襲来守護の神として゛赤白二流之旗(あかしろふたながれのはた)゛をお祀りし 鐘崎の海辺に鎮座します 神功皇后の三韓出兵の時 赤白二流之旗を織り 武内宿禰命が それを゛宗大臣〈宗像大神〉御手長(みてなが)の旗竿゛に取り付け勝利した事に依ります

-

神興神社(福津市津丸)〈宗像大社の旧鎮座地゛神興(かみおこり)ます所゛〉

神興神社(じんごうじんじゃ)は 『宗像社縁起』には゛宗像三女神が初め室木の六ヶ嶽に天降り その後この地に留り給う 此の村に於て神威輝耀を以って神興と號す その後三所の霊地(田島、大島、沖ノ島)に御遷座あり云々゛と 宗像大社の゛神興ります所゛旧鎮座地であると伝えます

-

六嶽神社(鞍手町室木)〈宗像三女神が初めて降臨した六嶽〉

六嶽神社(むつがたけじんじゃ)は ゛宗像三女神が初めて降臨した六嶽 崎門〈サキト〉峰゛と伝わる地に上宮 里宮〈下宮〉は 第13代 成務天皇7年(137年頃)創建゛前戸(サキト)神社゛と称したと『宗像神社末社記』に載る古社です 宗像三女神は 第7代 孝霊天皇(在位 BC290~215年)の御宇に宗像三所に遷幸したと伝

-

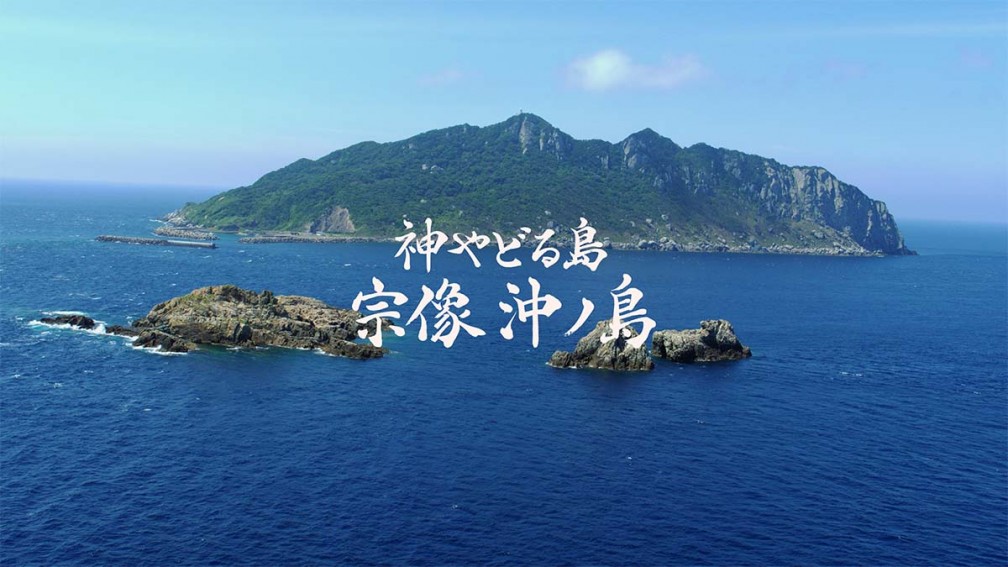

宗像大社 沖津宮(沖之島)〈世界文化遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群〉

宗像大社 沖津宮(おきつぐう)〈一般参拝は不可〉は 日本神話に起源を持つ゛宗像三女神゛を祀る 三つの宮〈・沖津宮(沖ノ島)・中津宮(大島)・辺津宮(田島)〉の内 玄界灘の沖に浮かぶ゛神宿る沖ノ島゛に鎮座 島は全体が御神体であり 厳格な禁忌によって古くから〈一般人の渡島は禁止・女人は禁制〉 限られた人のみ参拝が叶います

-

宗像大社 中津宮(宗像市大島)〈世界遺産 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群〉

宗像大社(むなかたたいしゃ)中津宮(なかつぐう)は ・沖津宮(沖ノ島)と・辺津宮(九州の田島)をつなぐ大島に鎮座します 社殿背後の御嶽山の山頂には゛湍津姫神(たぎつひめのかみ)を祀る御嶽山祭祀遺跡゛〈沖ノ島と共通する古代国家祭祀の跡〉があり 後に山頂には御嶽神社が 麓には中津宮 社殿が創建されました

-

沖津宮遥拝所(宗像市大島 字伊東)& 御嶽山祭祀遺跡

宗像大社(むなかたたいしゃ)沖津宮遙拝所(おきつぐうようはいしょ)は 遥か沖に浮かぶ゛神宿る島 沖ノ島゛〈島は全体が御神体であり 厳格な禁忌によって古くから一般人の渡島は禁止・女人は禁制〉この遥拝所として 少なくとも江戸時代〈境内の石碑には寛永3年(1750)と刻字〉には ここに造られていたと推測されています

-

宗像大社 辺津宮(宗像市田島)〈世界文化遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群〉

宗像大社(むなかたたいしゃ)は 日本神話に起源を持つ゛宗像三女神゛が三つの宮〈・沖津宮(沖ノ島)・中津宮(大島)・辺津宮(田島)〉に坐ます ゛辺津宮(へつぐう)の起源゛は 背後の宗像山〈辺津宮古代祭祀の場〉゛高宮祭場゛の麓に本土の信仰の場として社殿が造営されたものです 古から受け継がれる宗像信仰の中心地となっています

-

美奈宜神社(朝倉市荷原)〈延喜式内社 名神大社 美奈宜神社〉

美奈宜神社(みなぎじんじゃ)は 創始について 神功皇后の 熊襲゛羽白熊鷲(はしろくまわし)の平定゛に由来します 『六国史』には 貞觀元年(八五九)美奈宜神(ミナキノカミ)として 神階の奉授が記され 延喜式内社 筑前國 下座郡 美奈宜神社三座(名神大)(みなきの かみのやしろ みくら)とされます

-

美奈宜神社(朝倉市林田)〈延喜式内社 名神大社 美奈宜神社〉

美奈宜神社 (みなぎじんじゃ)は 社説に゛今から千八百年前 神功皇后が三韓征伐の御時 冥助あり 此所に祭り給い゛と云え 『六国史』にも貞觀元年(859)美奈宜神(ミナキノカミ)として 神階の奉授が記される由緒ある古社です 延喜式内社 筑前國 下座郡 美奈宜神社三座(名神大)(みなきの かみのやしろ みくら)の論社です

-

筑紫神社(筑紫野市原田)〈延喜式内社 名神大社 筑紫神社〉

筑紫神社(ちくしじんじゃ)は 延喜式内社 筑前國 御笠郡 筑紫神社(名神大)(ちくしの かみのやしろ)です 筑紫の国号の起源説話が伝わる由緒ある古社で 奈良時代に書かれた『御笠郡筑紫神社縁起』には「筑前国と筑後国の境に荒ぶる神がいて 往来のものの命を奪うので困り果て 筑紫神として祀り これを鎮めた」とあります

-

大己貴神社 (筑前町弥永)〈延喜式内社 於保奈牟智神社〉

大己貴神社(おほなむちじんじゃ)は 創建の伝承について『日本書紀〈養老4年(720)編纂〉』神功皇后の段〈仲哀天皇9年〉に゛大神社〈大三輪社〉(おおみわのやしろ)゛と記される古社 邪馬台国九州説によれば゛日本で最も古い神社゛とされています 延喜式内社 筑前國 夜須郡 於保奈牟智神社(をほなむちの かみのやしろ)です

-

阿曽隈社(香春町採銅所)〈阿曽隈遺跡〉

阿曽隈社(あそくましゃ)は 香春岳(かわらだけ)の三つの峯(第一岳・第二岳・第三岳)の山頂に奉祀した゛香春の三神゛〈辛国息長大姫大目神・忍骨神・豊比咩神〉内の三ノ岳の東麓 阿曽隈に豊比咩神を祀った旧跡とされ 和銅二年(709)には この地に古宮八幡宮の元宮が祀られ 一ノ岳の南麓には゛新宮〈香春神社〉゛が創建されました これらの旧跡とされています

-

古宮八幡宮(香春町採銅所)

古宮八幡宮(こみやはちまんぐう)は 和銅二年(709)創祀 旧鎮座地は香春三ノ岳の麓 阿曽隈という所から慶長四年(1599)現在地に遷座 養老四年(720)宇佐八幡宮の託宣で神鏡〈三ノ岳の銅を掘り鋳造〉を宇佐八幡宮放生会に奉納した この縁で貞観元年(859)応神天皇 神功皇后を勧請して八幡宮を号する 式内社 豊前國 田川郡 豊比咩神社(とよひめの かみのやしろ)の古宮です

-

香春神社(香春町香春)

香春神社(かわらじんじゃ)は 元々は香春岳(かわらだけ)の三つの峯(第一峰・第二峰・第三峰)の山頂に〈・辛国息長大姫大目神・忍骨神・豊比咩神〉の三神を奉祀したのが創始 三座は三つの山頂から遷座されて 和銅2年(709)゛新宮゛と称し『延喜式神名帳〈927年〉』所載の豊前國 田川郡の三座〈・辛国息長大姫大目神社・忍骨神社・豊比咩神社〉となり現在に至ります

-

御勢大靈石神社(小郡市大保)

御勢大霊石神社(みせたいれいせきじんじゃ)は 伝承では 第14代仲哀天皇が熊襲征伐にあたり前戦を廻られて流矢に当られて崩御されたが 深く秘して仮に御殯葬申上げた行宮跡で 神功皇后が三韓征伐にあたり天皇の御魂代の石を軍船に乗せ戦勝 凱旋の時 この地に甲冑御衣を納め三韓鎭撫神として この石を祀ったものが 御勢大靈石(みせのおほみたまいし)と伝えられます

-

豊姫神社〈天満宮境内〉&本山天満宮(久留米市上津町)

豊姫神社(ゆたひめじんじゃ)は 元々は東上村に鎮座していた社殿を大正十四年(1925)五月三日 本山天満宮(ほんざんてんまんぐう)に合祀して後日石祠を建立し 本山天満宮の境内に遷座したものです 延喜式内社 筑後國 三井郡 豊比咩神社(貞・名神大)(とよひめの かみのやしろ)の論社となっています

-

赤司八幡神社(久留米市北野町赤司)

赤司八幡神社(あかじはちまんじんじゃ)は 延長二年(924)十一月鎭座と云い 神社に伝わる『止誉咩(とよひめ)神社本跡縁起』には はじめ゛筑紫中津宮゛と呼ばれ 後に 延喜式内社として゛ 豊比咩神社(貞・名神大)(とよひめの かみのやしろ)゛になったとあります 止誉比咩は゛豊姫゛とも表記し神功皇后の妹ともされます 戦国時代に社号を八幡宮となり現在に至ります

-

豊比咩神社〈豊姫神社〉(久留米市北野町大城)&宮地嶽神社 玉垂御子神社

豊比咩神社〈豊姫神社〉(とよひめじんじゃ)は 由緖は不詳ですが 社説には天平年中(729~749年)の鎭座と云う古社です 江戸時代は゛宝満宮゛と称していたようで 明治六年(1873)には村社に定められた 延喜式内社 筑後國 三井郡 豊比咩神社(貞・名神大)(とよひめの かみのやしろ)の論社です

-

沖津宮(福岡市東区勝馬)〈志賀海神社 摂社〉

沖津宮(おきつぐう)は 現在 志賀海神社の摂社です 古くは 志賀島北部の勝馬に・沖津宮〈底津綿津見神〉・仲津宮〈仲津綿津見神〉・表津宮〈表津綿津見神〉の三社が別々に鎮祭されていました 沖津宮の御祭神は 綿津見三神の中でも誕生が早く上位とされる゛底津綿津見神(そこつわたつみのかみ)゛を祀っていました

-

仲津宮(福岡市東区勝馬)〈志賀海神社 摂社〉

仲津宮(なかつぐう)は 現在 志賀海神社の摂社です 古くは 志賀島北部の勝馬に゛表津宮゛゛仲津宮゛゛沖津宮゛の三社が鎮座し それぞれに゛表津綿津見神゛゛仲津綿津見神゛゛底津綿津見神゛が祀られていました 2世紀~4世紀の間に゛表津宮゛が 勝山の麓に遷座し 併せて゛仲津綿津見神゛゛表津綿津見神゛が奉祀され 現在の志賀海神社となったと伝わります