千葉県

-

老尾神社(匝瑳市生尾)〈匝瑳郡の総鎮守『延喜式』老尾神社〉

老尾神社(おいおじんじゃ)は 式内社 老尾神社(をいをの かみのやしろ)です 社伝には 経津主神の御子 阿佐比古命を祭神として 崇神天皇の御宇 神田を附し恆例の祭祀はこの時より初まると云う 又『續日本後紀』に物部小事(おごと)大連が坂東を征した功勳により 鎮座地 匝瑳郡は建郡されたと記され 祭神は小事とする説があります

-

蘇我比咩神社(千葉市中央区蘇我)〈『延喜式』 蘇賀比咩神社〉

蘇我比咩神社(そがひめじんじゃ)は 日本武尊が東征の際 走水海で暴風雨に遭い 后の弟橘姫が同道して来た五人の姫達と共に身を海中に投じ それを鎮めました 社伝には その一人 蘇我大臣の娘 蘇我比咩は浜に打上げられ 里人により蘇生し都に帰った これを知り応神天皇が国造に任命した蘇我氏により 春日神・比咩神を祀り創建と云う

-

橘樹神社(茂原市本納)〈『三代實録』橘樹ノ神『延喜式』橘樹神社〉

橘樹神社(たちばなじんじゃ)は 『古事記』に「日本武尊の后・弟橘比賣命が走水の海に身を投じて 七日の後 后の櫛が海辺に依りき その櫛を取りて御陵を作り治置きき」と記され 社伝では 尊が后の櫛を納めた御陵を作り 橘の木を植えたのが創祀と伝える 延喜式内社 上総國 長柄郡 橘神社(たちはなの かみのやしろ)です

-

姉埼神社(市原市姉崎)〈『三代實録』姉前ノ神『延喜式』姉﨑神社〉

姉埼神社(あねさきじんじゃ)は 社伝には 日本武尊が御東征の際 走水の海で暴風雨に遭い お妃の弟橘姫の犠牲によって無事上総の地に着かれ この地 宮山台でお妃を偲び 風神 志那斗弁命を祀ったのが創建と云う その後 景行天皇が日本武尊を祀った 延喜式内社 上緫国 海上郡 姉埼神社(あねさきの かみのやしろ)です

-

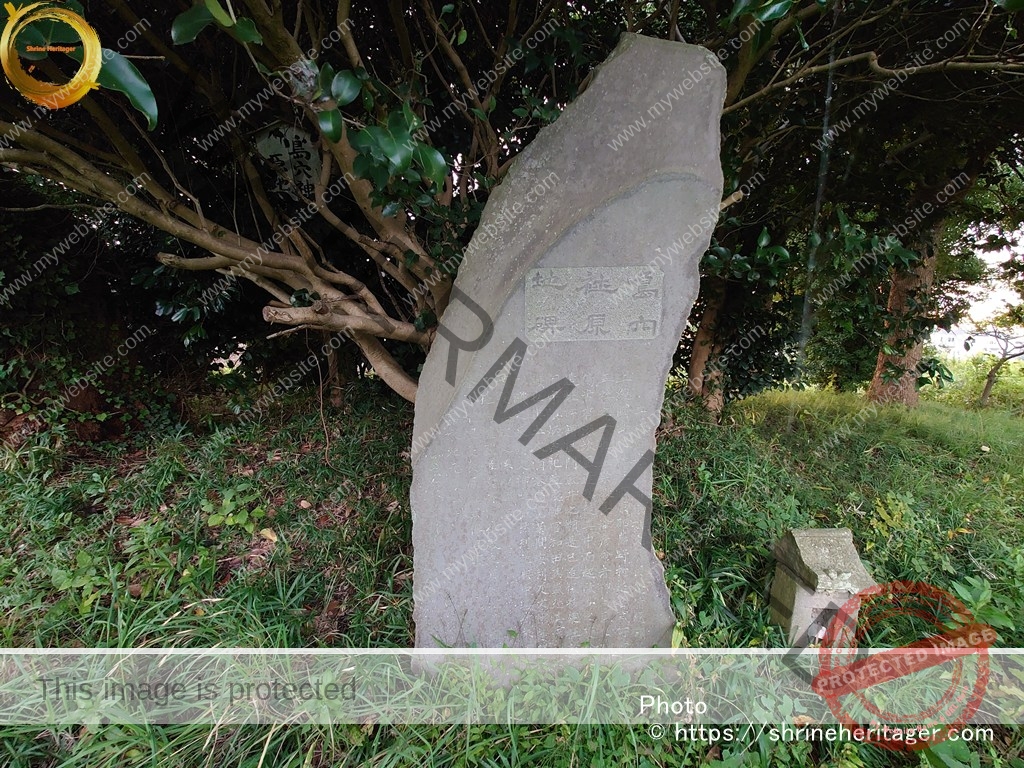

島穴社原地碑(市原市島野)〈式内社 島穴神社の旧鎮座地〉

島穴社原地碑(しまあなしゃげんちひ)は 社伝には日本武尊が東征の時 風神 志那津比古命を祀り創建 景行天皇が日本武尊・倭比賣命を合祀 昔 この地〈この丘〉にある深坎(しんかん)から常に清風が起り 島穴の社名の由来となった 延喜式内社 上緫国 海上郡 嶋穴神社(しまあなの かみのやしろ)の旧鎮座地で天正3年に現在地に遷座

-

島穴神社(市原市島野)〈『三代實録』嶋穴ノ神『延喜式』嶋穴神社〉

島穴神社(しまあなじんじゃ)は 第12代 景行天皇の御代 日本武尊が東征の時 走水の海で暴風に遭われ 弟橘姫命が大和国の風鎮神 龍田の神を拝み 海中に身を投じ暴風が止んだ 無事に上陸ができた尊は 妃のご祈誓に従い ここに風鎮の神 志那都比古尊を祀られたと云う『延喜式』嶋穴神社(しまあなの かみのやしろ)です

-

飽富神社(袖ケ浦市飯富)〈『三代實録』飯富ノ神『延喜式』飫富神社〉

飽富神社(あきとみじんじゃ)は 第二代 綏靖天皇元年創建と云う 古代の中央豪族 飫富(おふ)氏にちなんだ社名「飫富神社」であったが文字の誤伝から「飯富(いいとみ)神社」「飽富(あきとみ)神社」と代わったと云う 『三代實録』には 飯富ノ神と記され 『延喜式』には 上緫國 望陀郡 飫富神社(おふのかみのやしろ)と記されます

-

平館天神社(南房総市千倉町)

平館天神社(へだて てんじんしゃ)は 平舘地区 名戸川原(なづがっぱら)と呼ばれる水田〈湿地帯〉の中にある磐座の中に社が祀られています 古代には゛火雷天神゛゛田の神天神゛と称されていて 口碑では 延喜式内社 安房国 朝夷郡 天神社(あまつ かみのやしろ)と伝わります

-

香取神宮(香取市)の摂社(9社)・末社(21社)合計30社

香取神宮(かとりじんぐう)の 摂社(せっしゃ)9社・末社(まっしゃ)21社・合計30社と境内・境外の要所について

-

香取神宮 要石 & 押手神社(香取市香取宮中)

香取神宮 要石(かなめいし)は 香取・鹿島の二柱の大神が 葦原中國を平定し 香取ヶ浦に至った時 地震を起こす大鯰(おおなまず)を鎮めるため 地中深くに石棒を差し込み 鯰の頭尾をさし通した霊石だと古くから伝えらます 押手神社(おしてじんじゃ)は この要石を向いて 宇迦之御魂神〈農耕の神〉を祀ります

-

大戸神社(香取市大戸)

大戸神社(おおとじんじゃ)は 社伝に 第十二代 景行天皇40年(111)日本武尊 東征の時 蝦夷征討祈願のため大戸〈古くは大津〉の地に勧請し 白鳳二年(662)更に之を再営す と伝わり 江戸時代まで香取神宮の第一末社(明治から摂社)で 当時 他の末社とは違い 神領も香取・大戸と区分され 独自に神主・大禰宜などの神官26人と社僧8人の合計34人が勤めた大きな神社でした

-

忍男神社・瞻男神社(香取市津宮)

忍男神社(おしをじんじゃ)・瞻男神社(まもりをじんじゃ)は 香取神宮の摂社で 東の宮・西の宮とも呼ばれます 鎮座地の地名 津宮は 港の宮の意で これは往昔 香取海から香取神宮への参道口にあたる津〈港〉〈現在は根本川〉に浜手守護の神として 両宮が東西両岸に鎮座したからです

-

側高神社(香取市大倉)

側高神社(そばたかじんじゃ)は 古来 御祭神は神秘として口にすることを許されず 俗に言わず語らずの神とのみ伝えられ 香取神宮の旧記には「起請することあれば必ずこの神に質(ただ)す」とあります 香取神宮の第一摂社ですが 創建は神宮と同じ「神武天皇十八年戊寅歳始建」とあり 造営についても 本宮と共に常に朝廷の造立されたと伝わります

-

香取神宮 奥宮(香取市)

香取神宮 奥宮(おくのみや)は 御祭神として 経津主大神の荒御魂を祀ります 香取神宮の境内域は「亀甲山(かめがせやま)」と呼ばれる台地に鎮座していて その頂上付近を通る香取神宮の旧参道の中程に 奥宮は鎮座しています 現在の社殿は 昭和四十八年伊勢神宮御遷宮の折の古材に依るものです

-

匝瑳神社(香取神宮 境内 摂社)〈香取大神の親神〉

匝瑳神社(そうさじんじゃ)は 香取神宮の9つある摂社の内 本殿に最も近い〈本殿西奥〉に鎮座し 香取大神の親神〈磐筒男神(いわつつをのかみ)・磐筒女神(いわつつめのかみ)〉を祀ります 一説には 匝瑳郡の祖 物部小事(もののべ の おごと)公を祀るとも云われます

-

香取神宮(香取市)下總國一之宮

香取神宮(かとりじんぐう)は 『延喜式神名帳927 AD.』の中で「神宮」の称号を持つ 3所〈伊勢大神宮・香取神宮・鹿島神宮〉の一つです その所載には 下緫國 香取郡 香取神宮(かとりの かむのみや)(名神大 月次 新嘗)と記され 古来国家鎮護の神としての官幣大社です 又 人々の崇敬を集める下總國一之宮です

-

神洗神社(一宮町綱田)

神洗神社(かみあらいじんじゃ)は 神代の昔 御祭神 玉依姫命(たまよりひめのみこと)が海から上陸され その髪〈御体〉を洗われた処とされ 玉前神社(一宮町一宮)の元宮とされます 現在は その末社として奉 ...

-

下総國 式内社 11座(大1座・小10座)について

下緫国(しもふさのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 下緫国には 11座(大1座・小10座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています

-

上緫国 式内社 5座(大1座・小4座)について

上緫国(かずさのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 上緫国には 5座(大1座・小4座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています

-

國吉神社(いすみ市苅谷)& 出雲大社上総教会

国吉神社(くによしじんじゃ)は 今から1500年前の昔 この地を治めていた伊甚国造(いじみのくにのみやつこ)が 春日皇后に屯倉(御料地)を献上し 勅使を迎える為の仮屋を設けた跡地に 伊甚国造の祖である天穂日命(出雲国造の祖)と建比良鳥命が仕えた大国主命の御子神である健御名方命をまつり鎮守神としたものです