徳島県

-

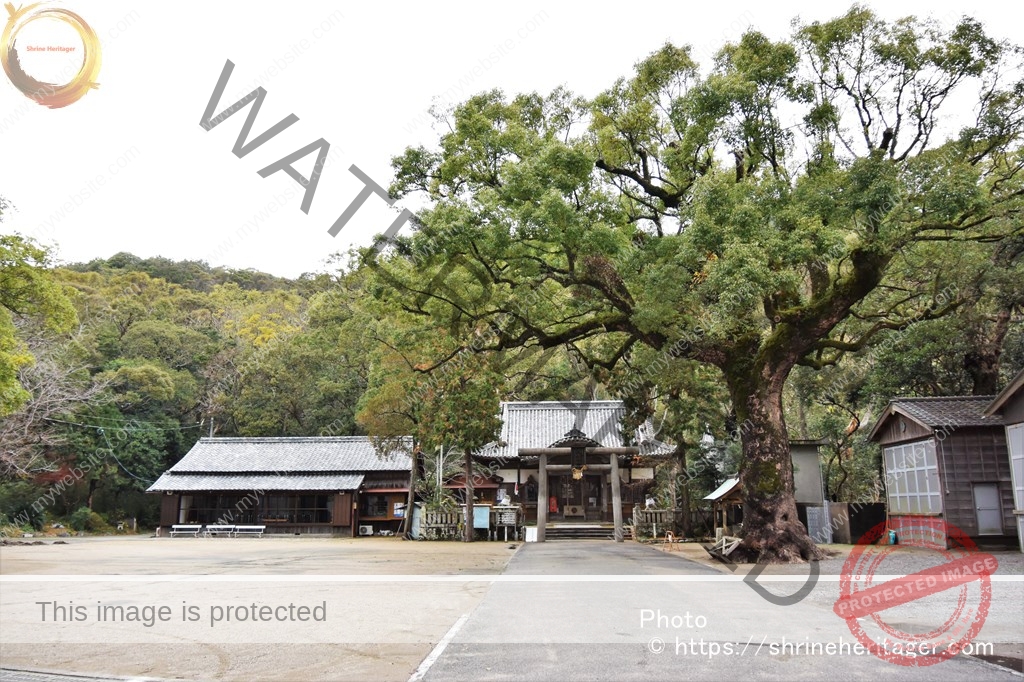

宮倉神社(阿南市羽ノ浦町西春日野)〈式内社 和耶神社の参考論社〉

宮倉神社(みやくらじんじゃ)は 創立年代不詳なれど この地宮倉は古くより開け 中央政権に送る穀物を一時保管するところの倉を設けてあるところから宮倉地名の起こりのようです 此地の山中腹(羽ノ浦町宮倉)に鎮座していましたが 宅地開発にともない移転せざるを選なくなり 平成十年(1998)五月二十一日の現在地に再建されています

-

羽浦神社(阿南市羽ノ浦町中庄千田池)〈二つの式内社・和耶神社・和奈佐意富曽神社〉

羽浦神社(はうらじんじゃ)は 明治四十三年(1890)阿波國 那賀郡の延喜式内社の二つの論社〈・和耶神社(わやの かみのやしろ)・和奈佐意富曽神社(わなさおふその かみのやしろ)〉を含んだ 旧中庄村 旧宮倉村に祀られていた23社の神社が合祀されました この時 村社 八幡神社から羽浦神社と改称し 式内論社となりました

-

蛭子神社(那賀郡那賀町和食字町)〈延喜式内社論社〉

蛭子神社(ひるこじんじゃ)は 御創立は古く不詳であるが 太龍寺縁起によれば「天長二年空海奉遷宮」とあり また延喜式神名帳に所載の阿波國 那賀郡 和奈佐意富曽神社(わなさ おふその かみのやしろ)は当社であるという伝承があります 鎮座地名は゛和食(わじき)゛古くは゛鷲敷社(わじきのやしろ)゛と呼ばれたと伝わります

-

和奈佐意冨曽神社(海部郡海陽町大里松原)〈延喜式内社〉

和奈佐意冨曽神社(わなさおうそじんじゃ)は 旧鎮座地の鞆浦の大宮山から 慶長九年(1605)大里松原の地〈本宮〉大里八幡神社(海部郡海陽町大里松原)に遷座し 延喜式内社 阿波國 那賀郡 和奈佐意富曽神社(わなさ おふその かみのやしろ)の神名を伝えるため 明治時代に里人によって 八幡神社から中宮として遷座したものです

-

大里八幡神社(海部郡海陽町大里松原)〈延喜式内社〉

大里八幡神社(おおさとはちまんじんじゃ)は 日本の「白砂青松百選」に選ばれた全長4kmにも及ぶ大里松原海岸に鎮座します 延喜式内社 阿波國 那賀郡 和奈佐意富曽神社(わなさ おふその かみのやしろ)で 旧鎮座地は 鞆浦の大宮山で 慶長九年(1604)大里松原海岸に遷座し 明治時代まで鎮座したと伝わります

-

勝占神社(徳島市勝占町中山)〈延喜式内社・旧 郷社〉

勝占神社(かつらじんじゃ)は 古代この附近一帯は海で 出雲系海人の豪族が支配し その祖神 大己貴命を海に突き出た中山の東端の景勝地に祀ったのが発祥とされます 播磨風土記 宍禾郡 御方里の條 葦原志許乎命の黒葛(くろかつら)の伝承にも関連があるとも云う 延喜式内社 阿波國 勝浦郡 勝占神社(かつらの かみのやしろ)です

-

日和佐八幡神社(海部郡美波町日和佐浦)〈延喜式内社 和耶神社〉

日和佐八幡神社(ひわさはちまんじんじゃ)は 社伝には 創建は観応2年(1351)と伝わります 『海部郡誌』には 延喜式内社 阿波國 那賀郡 和耶神社(わやの かみのやしろ)の論社とします 鎮座地の大浜海岸は うみがめ産卵上陸地〈国指定文化財・天然記念物〉です 又 秋まつりの太鼓屋台「ちょうさ」も有名です

-

磐坂神社〈医家神社 旧鎮座地〉(三好市池田町シンヤマ)

磐坂神社(いわさかじんじゃ)は 医家神社(三好市池田町)の旧鎮座地であると伝わります 従って『延喜式神名帳(927 AD.)』所載 阿波國 美馬郡 倭大國玉神大國敷神社 二座(やまとおほくにたまのかみおほくにしきのかみのやしろ ふたくら)の旧鎮座地の論社となっています

-

醫家神社(三好市池田町マチ)〈式内社 倭大國玉神大國敷神社 二座の論社〉

医家神社(いけじんじゃ)は 兵火により 社伝・記録等を全て焼失の為 創建等不詳です 『延喜式神名帳(927 AD.)』所載 阿波國 美馬郡 倭大國玉神大國敷神社 二座(やまとおほくにたまのかみおほくにしきのかみのやしろ ふたくら)の論社となっています

-

春日神社& 境内社 豊玉比賣神社(徳島市眉山町)

春日神社は 慶長年間 藩祖 蜂須賀家政公が 渭の津に築城の際 名西郡入田の里より神霊を奉遷され創建 境内社 豊玉比賣神社(とよたまひめじんじゃ)は もと徳島城(城山)にあった゛竜王祠゛城の取り壊し時〈明治8年(1875)〉眉山麓にある国瑞彦神社に合祀 その後 ここに遷座された 式内社 天石門別豊玉比賣神社の論社です

-

國瑞彦神社(徳島市伊賀町)〈式内社 天石門別豊玉比賣神社の論社〉

国瑞彦神社(くにたまひこじんじゃ)は 文化3年(1806)藩祖 家政公を偲び゛国瑞彦゛の神号を受け この地に奉祀 式内論社の境内社 龍王神社〈現在 廃社 本殿に合祀〉と゛もと徳島城城山に鎮座の竜王祠゛を合祀した時期もあり 式内社 天石門別豊玉比賣神社(あまのいはとわけ とよたまひめの かみのやしろ)の論社とされます

-

王子和田津美神社(徳島市国府町和田宮ノ元)〈式内社 和多都美豊玉比賣神社の論社〉

王子和田津美神社(おうじわたつみじんじゃ)は 徳島藩の地誌『阿波志』には゛延喜式小祠と為す 和多村に在り 今王子と称す゛と記され 延喜式内社 阿波国 名方郡 和多都美豊玉比賣神社(わたつみとよたまひめの かみのやしろ)の論社とされています

-

雨降神社(徳島市不動西町)〈延喜式神名帳所載 論社〉

雨降神社(あまたらしじんじゃ)は 創建年代は不祥です 『延喜式神名帳(927 AD.)』に所載の 二つの式内社〈①天石門別豊玉比賣神社(あめのいはとわけ とよたまひめの かみのやしろ)②和多都美豊玉比賣神社(わたつみとよたまひめの かみのやしろ)〉の論社です 近世では゛雨降大明神゛と称し 雨乞の霊験が伝わります

-

事代主神社(阿波郡市場町大字伊月字宮の本)〈延喜式内社〉

事代主神社(ことしろぬしじんじゃ)は 『日本書紀〈養老4年(720)〉』神功皇后紀に此の神の事が記載されているので それ以前からの鎮座と伝わる古社です 鎮座地の伊月(いつき)は 事代主神を斎(いつき)祀る所から来ているとのこと 延喜式内社 阿波國 阿波郡 事代主神社(ことしろぬしの かみのやしろ)であるとされます

-

蛭子神社(勝浦町沼江一楽)〈大将軍神社の境内社〉

蛭子神社(えびすじんじゃ)は 大将軍神社(勝浦町沼江一楽)の境内に祀られています 勝浦町沼江地区には 二つの゛ゑびすさん゛を祀る神社があり 二つ共に延喜式内社 阿波國 勝浦郡 事代主神社(ことしろぬしの かみのやしろ)の論社とされていて その内の一つになります

-

生夷神社(勝浦郡勝浦町大字沼江字田中)〈延喜式内社〉

生夷神社(いくいじんじゃ)は 『新撰姓氏錄』゛長公(おさのきみ)は 大奈牟智神兒 積羽八重事代主命之後也゛と記載されている 長の地は 阿波国 那賀郡の地に由縁があるので その氏人〈長〉の祖神として祀られたものであろうとされています 延喜式内社 阿波國 勝浦郡 事代主神社(ことしろぬしの かみのやしろ)の論社です

-

朝立彦神社(徳島市飯谷町小竹)〈延喜式内社〉

朝立彦神社(あさだちひこじんじゃ)は 延喜式内社 阿波國 勝浦郡 阿佐多知比古神社(あさたちひこの かみのやしろ)です 江戸時代には 護王権現(ごおうごんげん)と称し 明治四年 朝立彦神社と改しました 境内には 年中水が涸れず 祈雨の神として霊験がある゛御甕(オカメ)゛〈現 「お亀の池」〉と云う 二尺余の岩穴があります

-

阿波国 式内社 50座(大3座・小47座)について

阿波国(あわのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 阿波国 50座(大3座・小47座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています

-

野神社〈大麻比古神社 末社〉(鳴門市大麻町)

野神社(のじんじゃ)は 式内社 鹿江比賣(かえひめの)神社の論社 祭神は 鹿江比賣命(カエヒメノミコト)で・『古事記』鹿屋野比賣神・『日本書紀』草祖 草野姫(かやのひめ)との音が近く 同神とは府会と伝わり 安房(南房総)忌部系図では 大麻比古命の御子・由布津主命の妹神・千鹿江比賣命(チカエヒメノミコト)であるとします

-

大麻比古神社(鳴門市大麻町)阿波国一之宮とされる由緒ある古社

大麻比古神社(おおあさひこじんじゃ)は 〈初代 神武天皇の御代〉阿波国を開拓した天太玉命の御孫 天富命(アメノトミノミコト)が 忌部氏の祖神 天太玉命(アメノフトダマノミコト)を祀ったのに始まります その後 猿田彦大神が合祀され 平安期には延喜式の名神大社 中世以降は 阿波国一之宮とされる由緒ある古社です