群馬県

-

榛名社 跡地(箕郷町西明屋)〈旧登山道東口の里宮 or 旧鎭座地 跡地〉

榛名社 跡地(はるなしゃ あとち)は 箕輪城の南東部に出城〈砦〉があった場所 ゛椿山(つばきやま)゛に榛名社or椿名社が祀られていました 箕輪城の南東に突き出た尾根上の前方後円墳(椿山古墳)を利用した椿山の砦の跡地です ここは 古は榛名山への旧登山道東口にあたり 榛名神社の里宮とも式内社 椿名神社(つばきなのかみのやしろ)の旧鎭座地 跡地とも伝わっています

-

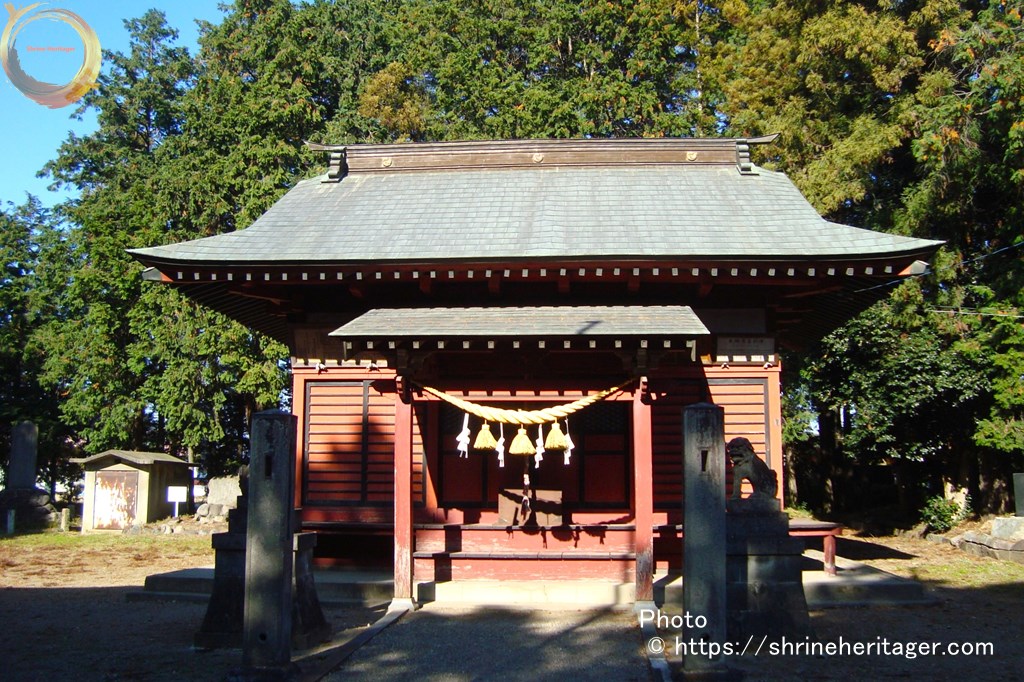

諏訪神社(高崎市箕郷町東明屋)

諏訪神社(すわじんじゃ)は 創建年代は不詳ですが 永禄9年(1566)武田信玄が箕輪城を落城させ その後 戦難を免れるために 武田氏の守護神 諏訪神社が勧請されたと伝わります 太平洋戦争後には〈貞観16年(874)創建〉石上神社(村内北に鎮座)と 式内社 椿名神社の里宮とも元宮とも云われる榛名社〈満行宮〉(椿山鎮座)を合祀しています

-

椿名神社(高崎市倉渕町権田)

椿名神社(つばきなじんじゃ)は 口碑には 第2代 綏靖天皇 御宇(BC581~549)宇摩志摩遅命の御子 元湯彦命が 東国平定の時 行前(ゆくまえ)に社を建て 所持していた石剣・石玉を神体として祀ったことが創建 天正の頃(1573~1592)兵火により焼失 文禄年間 (1593〜96)当地に遷座しました 延喜式内社 椿名神社〈つばきなの かみのやしろ〉であると伝わります

-

榛名神社(高崎市榛名山町)

榛名神社(はるなじんじゃ)は 第2代 綏靖天皇〈即位 BC584~582年頃〉の御代 饒速日命の御子 可美真手命 父子が山中に神籬を立て天神地祇を祀ったのが始まりと云う 第31代 用明天皇 元年(586)に祭祀の場が創建と伝わります 式内社 椿名神社(はるなの かみのやしろ)〈つばきなのかみのやしろ〉であるとされ 社号の゛榛名゛と゛椿名゛の文字の違いについても諸説があります

-

甲波宿禰神社(渋川市行幸田)

甲波宿禰神社(かわすくねじんじゃ)は 神社所有の古書写に元和8年(1622)「川島村 甲波宿禰神社を湯上村に神定仕候 村中氏神や」の文章があり この時の分社ともされ 一方で 山吹日記〈天明6年(1786)〉には゛湯の上(行幸田)の左の方いと蔭高く古にし森あるは甲波宿禰の社と開ゆ云々式外のふるき社にやおはすらん゛とあり 平安時代からの式外社とも記されています

-

武内神社(渋川市祖母島)

武内神社(たけうちじんじゃ)は 式内社 甲波宿禰神社(かはすくねの かみのやしろ)の論社です 吾妻川沿いには 北面を吾妻川・南面を険しい山・東西の集落間を分断する「峡谷」を境界とした「島」状の3つの「島」と名が付く集落〈・箱島・祖母島・川島〉があり それぞれに論社が鎮座〈海神や川神を祀る神社は 三社構成が多いとする説〉その中央が祖母島(うばじま)です

-

甲波宿禰神社(東吾妻町箱島)

甲波宿禰神社(かわすくねじんじゃ)は 宝亀二年(七七一年)延喜式上野十二社の一つ川島の甲波宿祢神社(かはすくねの かみのやしろ)が創建されましたが 本社はそれより後 延暦四年(七八五年)早良親王の謀反に組したためこの地に流されたという小野金善が川島鎮座の甲波宿祢神社から勧請したといわれます

-

甲波宿禰神社 古社地(渋川市川島)

甲波宿禰神社 古社地(かわすくねじんじゃ こしゃち)は 口傅に゛創立は不詳なれども宝亀二年(771)九月二十九日なり゛と云ひ傅へられます 天明3年(1783)浅間山噴火による泥流に社殿が流出し 同5年9月現社地 渋川市川島再建された延喜式内社 上野国 群馬郡 甲波宿禰神社(かはすくねの かみのやしろ)の旧鎮座地です

-

甲波宿彌神社(渋川市川島)

甲波宿彌神社(かわすくねじんじゃ)は 六国史〈『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』〉に所載のある古社で 口傅に゛創立は不詳なれども宝亀二年(771)九月二十九日なり゛と云ひ傅へられ 延喜式内社 上野国 群馬郡 甲波宿禰神社(かはすくねの かみのやしろ)の論社です 天明3年(1783)浅間山噴火による泥流により被災 字舞台から現在地へ遷座再建されました

-

若伊香保神社(渋川市有馬)

若伊香保神社(わかいかほじんじゃ)は 渋川市有馬に鎮座する 豪族 有馬氏(阿利真公)によって奉斎された゛いかつほの神゛式内社 伊香保神社(いかほの かみのやしろ)が 三宮神社に遷座する以前に鎮座していた所とされ その社地跡に祀られたのが 国史見在社〈式外社〉゛若伊賀保神社゛だとされています

-

三宮神社(吉岡町大久保)〈伊賀保大明神 里宮〉

三宮神社(さんのみやじんじゃ)は 怒ツ穂(イカホ)と呼ばれた゛榛名山゛〈古墳時代後期の6世紀代に2回の大きな噴火〉を恐ろしい怒りの山 ゛いかつほの神゛として恐れあがめ信仰し 天平勝宝2年(750)伊賀保大明神 里宮として勧請したと社伝にあります ゛伊香保神社゛は 現在の伊香保温泉の地に遷座する以前は 里宮の三宮神社が祭祀中心地であったとされます

-

伊香保神社(渋川市伊香保町)伊香保温泉の湯元近く石段街を登りつめた場所に鎮座

伊香保神社(いかほじんじゃ)は 元来は゛いかつほの神゛〈榛名山と地域の活火山の山々〉を信仰する山岳信仰であったとされます 社伝によれば 天長2年(825)創建され 平安期以降に伊香保温泉街へ遷座し 温泉の守護神となったと伝わります 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)所載の名神大社 伊加保神社(いかほの かみのやしろ)です

-

宇賀神さま(富岡市神成)〈宇藝神社旧鎮座地 磐境〉

宇賀神さま(うがじんさま)は 宇賀神〈宇迦之御魂神の別称〉を祀る磐座で 宇藝神社の旧鎮座地とされ 現在の宇藝神社(富岡市神成)より西方500m程 神成山中腹 峻立した岩壁の割れ目に小祠が祀られ その横に゛延喜式内社 宇藝神社磐境゛と刻字された石碑が建立されています

-

賀茂神社(桐生市広沢町)

賀茂神社(かもじんじゃ)は 第10代 崇神天皇の朝 豊城入彦命が 東国鎮護のため山科国の賀茂神を勧請したと伝えられ 桓武天皇 延暦十五年(796)官社に列せられ その後 陽成天皇 元慶四年(881)正五位下勲十二等を授る由緒ある古社です 『延喜式神名帳927 AD.』所載 上野國 山田郡 賀茂神社(かもの かみのやしろ)です

-

美和神社(桐生市宮本町)〈『日本後紀』に美和神・『延喜式』に美和神社〉

美和神社(みわじんじゃ)は 社伝に第10代 崇神天皇の御代に大和國 大神神社を勧請して創建と伝え 六国史に 延暦十五年(796)官社に預かり 天慶四年(941)正五位下に叙せられたと記される由緒ある古社です 『延喜式神名帳927 AD.』所載 上野國 山田郡 美和神社(みわの かみのやしろ)とされます

-

大國神社(伊勢崎市境下渕名)

大國神社(おおくにじんじゃ)は 第十一代 垂仁天皇の御宇 朝廷から派遣された百済車臨が 御手洗池で手を洗う大国主命の化身である白頭翁と出会い大干魃(かんばつ)から救われた伝説により創建された その後 丹波国穴太郷より五媛の宮を奉遷合祀して五護宮・五后宮・第五姫大明神とも称した 延喜式内社 上野國 佐位郡 大國神社(おほくにかみのやしろ)とされます

-

宇藝神社(富岡市神成)

宇藝神社(うげじんじゃ)は ここより西方500m程に 神成山中腹 峻立した岩壁があり゛宇賀神様(ウガジンサマ)゛と呼ばれる磐座信仰の古社地があります 社殿創建は 天武天皇の御代(672~686年)とされ 倉稲魂神(うかのみたまのかみ)が祀られる古社です 延喜式内社 上野國 甘楽郡 宇藝神社(うけの かみのやしろ)とされる由緒を持ちます

-

妙見社・妙見寺(高崎市引間町)〈息災寺小祝明神〉

妙見社(みょうけんしゃ)・妙見寺(みょうけんじ)は 妙見寺縁起『花園星神記』の故事に 和銅7年(714)管領が花園里に宿泊 北西の方角〈小祝池〉に北斗七星が天から降った 池から霊亀〈首が赤く甲羅が真白で金色の光明を放つ亀〉を得たので吉兆なり 時の帝(みかど)に献上し 年号が和銅から霊亀(れいき)に改元されたと伝 この花園里に祀られた妙見神が〈息災寺小祝明神〉です

-

小祝様の旧跡〈冷水 小祝神社〉(高崎市冷水町)

小祝様の旧跡(おぼりさまのきゅうせき)は 妙見寺縁起『花園星神記』の故事に 和銅7年(714)秋 管領が花園里に宿泊 北西の方角〈小祝池〉に北斗七星が天から降った 池から霊亀〈首が赤く甲羅が真白で金色の光明を放つ亀〉を得たので吉兆なり 時の帝(みかど)に献上し 年号が和銅から霊亀(れいき)に改元されたと伝 この小祝池の辺に祀られる石祠が 冷水 小祝神社です

-

小祝神社(高崎市石原町)

小祝神社(おぼりじんじゃ)は 創建は不詳ですが 大和朝廷の六国史『日本三代實録』元慶四年(880)の条に゛小祝神 正五位上゛と見え 『延喜式神名帳927 AD.』所載 上野國 片岡郡 小祝神社(をはふりの かみのやしろ)〈 上野國の式内社 上野十二社の第七社〉に比定さる古社です ご祭神は 医薬及び穀霊神 少彦名命(すくなひこなのみこと)を祀ります