波自采女(ハジノウネメ)の碑は 六国史『続日本紀(Shoku Nihongi)797年』の神護景雲2年(768)2月5日の条に 全国から選ばれた善行の者9人が記され その一人として 貞婦として表彰され終生の税を免ぜられたとして 對馬島の波自采女(ハジノウネメ)の伝承が記されています 豊玉町 田のR382号の沿道にあります

目次

1.ご紹介(Introduction)

この場所の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている歴史について ご紹介します

[通称名(Common name)]

波自采女の碑(Monument of Haji no Uneme)

(はじのうねめのひ)

【所在地 (Location) 】

長崎県対馬市豊玉町田

[地 図 (Google Map)]

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》波自采女(Haji no Uneme)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・六国史『続日本紀(Shoku Nihongi)』延暦16年(797年)に記されています

【由 緒 (History)】

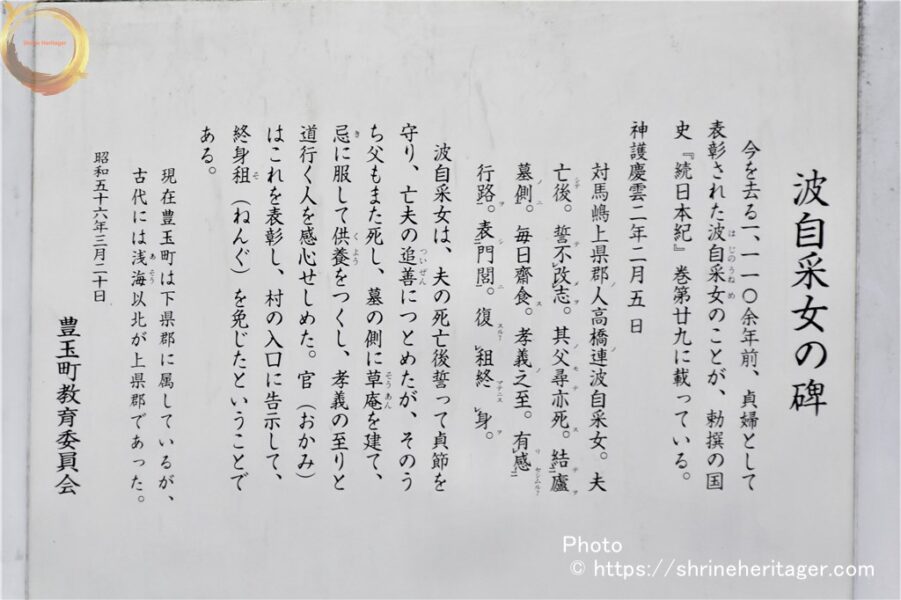

波自采女の碑

今を去る1,110余年前、貞婦として 表彰された波自采女(はじのうねめ)のことが、勅撰の国史『続日本紀』巻第廿九に載っている。

神護慶雲二年二月五日

対馬嶋上県郡人高橋連波自采女。夫亡後。誓不改志。其父尋亦死。結廬墓側。毎日齋食。孝義之至。有感行路。表門閭。復租終身。波自采女は、夫の死亡後誓って貞操を守り 亡夫の追善(ついぜん)につとめたが、そのうち父もまた死し、墓の側に草庵(そうあん)を建て、忌(き)に服して供養(くよう)をつくし、孝義の至りと道行く人を感心せしめた。官(おかみ)はこれを表彰し、村の入口に告示して、終身租(ねんぐ)を免じたということである。

現在 豊玉町は下県郡に属しているが。古代には浅海(あそう)以北が上県郡であった。昭和56年3月20日 豊玉町教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

この場所の予備知識(Preliminary knowledge of this place)

この場所は 由緒(格式ある歴史)を持っています

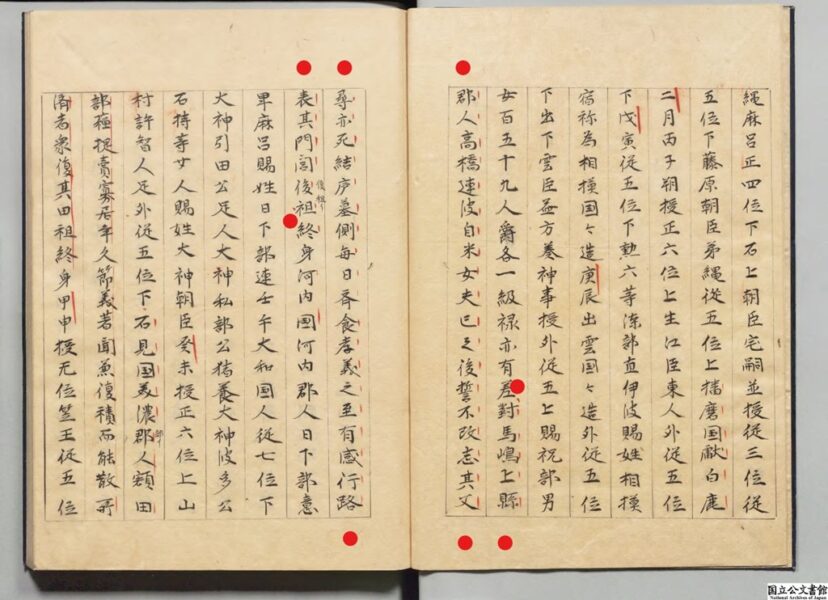

『続日本紀(Shoku Nihongi)』延暦16年(797年)に記される伝承

神護景雲2年(768年)の2月の条に 全国から 善行の者9人が選ばれます 賞を与えられて 終生の税を免ぜられています

その一人として 對馬島の波自采女(ハジノウネメ)の伝承が記されます

意訳

神護景雲2年(768)2月5日の条

対馬島 上県郡の人 高橋連 波自采女(ハジノウネメ)夫を亡くして後も 誓って志を改めず その父もまた死す 盧(草庵)を墓の側に結んで 毎日斎食す 孝義の至り 路行く人を感ぜしむることあり よってこれを其の門閭(里の入口)に表彰し 租(年貢)を免じて一生を終わらしむ

【原文参照】国立公文書館デジタルアーカイブ『続日本紀』』延暦16年(797年)選者:菅野真道 写本 慶長19年[旧蔵者]紅葉山文庫

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000045548&ID=M2014100619504988793&TYPE=&NO=画像利用

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この場所に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

采女(ウネメ)とは

大和朝廷で 天皇や皇后に近侍して 食事など身の回りの庶事を専門に行う女官のことで 平安時代初頭までの官職です

地方豪族の姉妹や娘が 中央に貢進されてその役職についたとされます

その中でも 容姿端麗で 高い教養力を持っていたと云われて 天皇のみ手を触れる事が許される存在であった為 古来より 男性の憧れの対象となっていました

『日本書紀』の雄略紀に「采女の面貌端麗 形容温雅」と表現されて

『百寮訓要集』には「采女は 国々よりしかるべき美女を撰びて 天子に参らする女房なり『古今集』などにも歌よみなどやさしきことども多し」

とあるように

天皇の妃とも成りえたので 当時は 采女への恋は命をもって償うべき禁忌とされていました

『万葉集』から 藤原鎌足が 天智天皇から 采女の安見児を与えられた事を大喜びし 又 天皇から特別な待遇を得たことを誇る 有名な歌を紹介します

『万葉集(Manyo shu)』7世紀前半~759年頃 に詠まれる 「采女」の歌

万葉集NO.85

【詠み人】 藤原鎌足(フジワラノカマタリ)

【読み】我れはもや 安見児(ヤスミコ)得たり 皆人(ミナヒト)の 得かてにすとふ 安見児得たり

【意訳】私は 安見児(ヤスミコ)を 私のものにしましたぞ 誰もが 手に入れることができないという 安見児(ヤスミコ)を

【原文参照】国立公文書館デジタルアーカイブ『萬葉集』刊本 寛永20年[旧蔵者]紅葉山文庫

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000045548&ID=M2014100619504988793&TYPE=&NO=画像利用

Please do not reproduce without prior permission.

対馬にある もう一つの「采女の碑」

・美女塚(対馬 豆酘)語り継がれる美女物語「鶴王御前」

スポンサーリンク

この場所にお詣り(For your reference when visiting this place)

この場所でお祈りした時の様子をご紹介します

対馬空港から R382号を北上 約27km 車30分程度

豊玉町 田のR382号の沿道にあります

波自采女の碑(Monument of Haji no Uneme)に参着

波自采女の墓にすすみます 両手を合わせ祈ります

波自采女の碑(Monument of Haji no Uneme)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

対馬市豊玉町 田には

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載の

「對馬嶋 上縣郡 行相神社」の論社があります

① 行相神社(対馬 田)