岐阜県

-

-

飛騨國(ひだのくに)の 式内社 8座(並小)について

飛騨国(ひだのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社一覧表です 飛騨国には 8座(並小)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています

-

-

美濃國(みののくに)の 式内社 39座(大1座・小38座)について

美濃国(みののくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 美濃国には 39座(大1座・小38座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています

-

-

南宮御旅神社(垂井町府中)

南宮御旅神社(なんぐうおたびじんじゃ)は 往古は 南宮大社が鎮座していたとも伝わり その境内は 美濃国府跡にあり 國府の宮〈美濃国総社〉ともされています 一説には 現在の南宮大社は 遷座の際 古宮の南方に位する「南の宮」の意から 南宮と云われる様になったと伝えます

-

-

南宮大社(垂井町宮代)

南宮大社(なんぐうたいしゃ)は 社伝によれば 神武天皇東征の時 金鵄を輔(たす)けて大いに霊験を顕された故を以て 不破郡 府中に鎮座したが 後に第十代 崇神天皇の御代 美濃仲山麓の現在地に奉遷された 古くは仲山金山彦神社と号したが 国府から南方に位するので南宮大社と云われる様になったと伝えます

-

-

喪山天神社(美濃市大矢田)

喪山天神社(もやまてんじんしゃ)は 『古事記』『日本書紀』に記された国譲り神話(大国主命が天照大神に葦原中国を譲る神話)の中に出てくる「美濃国の喪山(もやま)」とされ 天若日子(あめのわかひこ)を祀り鎮座されます

-

-

喪山古墳(不破郡垂井町)

喪山古墳(もやまこふん)は 『日本書紀』『古事記』に記された国譲り神話(大国主命が天照大神に葦原中国を譲る神話)の中に出てくる「美濃国の喪山(もやま)」〈天稚彦(あめのわかひこ)の御陵〉であると古くから言われてきました

-

-

花長下神社(揖斐川町谷汲名礼)

花長下神社(はなながしもじんじゃ)は 『延喜式神名帳(927年編纂)』美濃國大野郡に所載の式内社です 御祭神「赤衾伊農意保須美比古佐和氣能命(あかぶすまいのおおすみひこさわけのみこと)」は『出雲国風土記』に登場する神とされ 同地区には 御祭神が夫婦神同士 祭礼が交互に行われるなど密接な関連の式内社 花長上神社も坐まします

-

-

村国神社(各務原市)

村国神社(むらくにじんじゃ)は 社伝によれば 飛鳥時代(592~710年)この地一帯を治めていた村国氏の祖が天之火明命(ameno hoakari no mikoto)と御子 石凝姥命(ishikoridome no mikoto)を御祭神として創建したと伝えます その後「壬申の乱(jinshin no ran)」(672)で勲功のあった村國連男依が 祭神としてこの神社に祀られました

-

-

村国神社 御旅所(各務原市)

村国神社 御旅所(むらくにじんじゃ おたびところ)は 『延喜式神名帳 AD.927』に 美濃国各務郡 村國神社 二座とあり 一座は 村国神社 もうひとつ一座が 村國連男依命の墳墓の地 と云われており 現在の御旅所になります

-

-

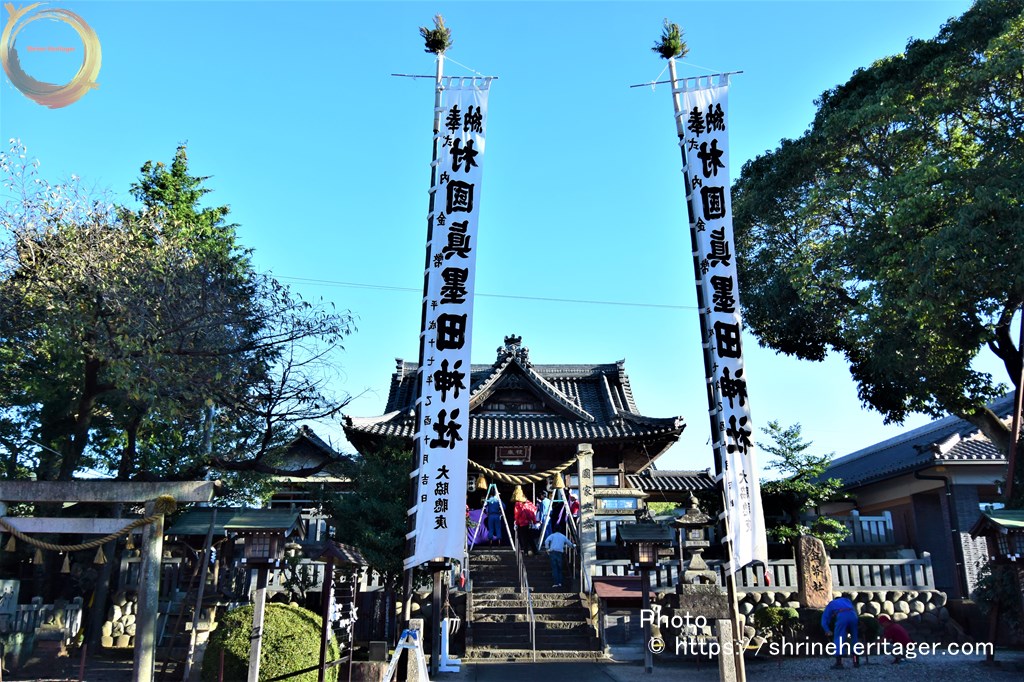

村国真墨田神社(各務原市鵜沼山崎町)

村国真墨田神社(むらくにますみたじんじゃ)は 「美濃国一之宮 南宮大社」と「尾張国 一宮 真清田神社」を合祀 その後 天武元年(672)に起こった壬申の乱で功績をあげた゛村国男依(murakuni no oyori)゛を 祭神として合祀した由緒を持ちます 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)所載の美濃国 各務郡 村国真墨田神社(むらくにますみたの かみのやしろ)に比定されます

-

-

日子坐命御陵墓(伊波乃西神社 旧鎮座地)

日子坐命御陵墓(ひこいますのみことごりょうぼ)は 第9代「開化天皇」の第三皇子「日子坐王(hikoimasu no kimi)」の王陵として 宮内省より 明治8年(1875)に「日子坐王陵」と認定されました その為 この地に鎮座していた「伊波乃西神社」は 現在の鎮座地である 清水山の麓に遷宮しました この地は 伊波乃西神社の旧鎮座地となります

-

-

飛騨一宮 水無神社(高山市一之宮町)【後編】

水無神社(みなしじんじゃ)は 飛騨國一之宮として 諸願成就を祈る人の姿が絶えず 飛騨高山一円の里人が「心の拠り所」として信仰しています 御祭神は 「水無大神(minashi no okami)」として 主祭神と十四柱の相殿神を奉祀しています

-

-

飛騨一宮 水無神社(高山市一之宮町)【前編】

水無神社(みなしじんじゃ)は 飛騨國一之宮として 諸願成就を祈る人の姿が絶えず 飛騨高山一円の里人が「心の拠り所」として信仰しています 御祭神は 「水無大神(minashi no okami)」として 主祭神と十四柱の相殿神を奉祀しています