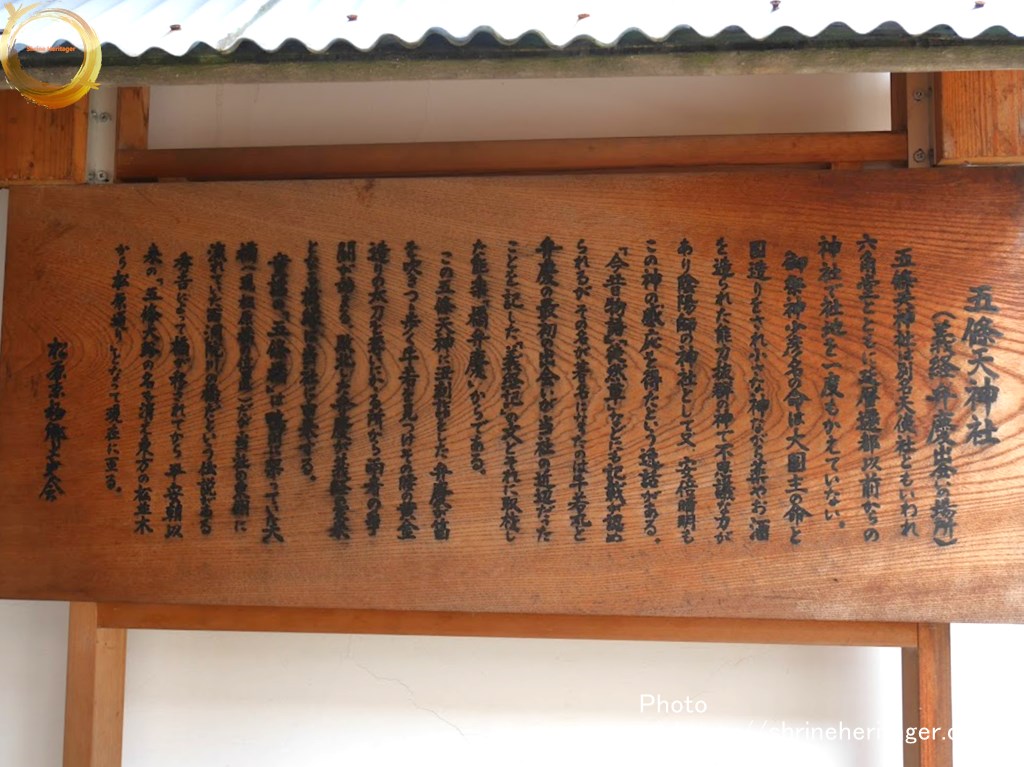

五條天神社(ごじょうてんしんしゃ)は 社伝には 延暦13年(794)平安京遷都の折 桓武天皇の命により 大和国宇陀郡から 弘法大使空海が天つ神(あまつかみ)を勧請したのが当社の創建と云う 洛中最古の社で 当初は「天使の宮」「天使社」と称しました 又 源義経〈牛若丸〉と弁慶の出会いの場所 と伝わります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

五條天神社(Gojotenshinsha)

【通称名(Common name)】

・天使の宮(てんしのみや)

・天使社(てんしのやしろ)

・五條天神宮(ごじょうてんしんぐう)

【鎮座地 (Location) 】

京都府京都市下京区松原通西洞院西入天神前351

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》少彦名命(すくなひこなのみこと)

《配》大己貴命(おほなむちのみこと)

天照皇大神(あまてらすすめおほかみ)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・古来、医薬・禁厭(きんえん)(まじない)の神

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

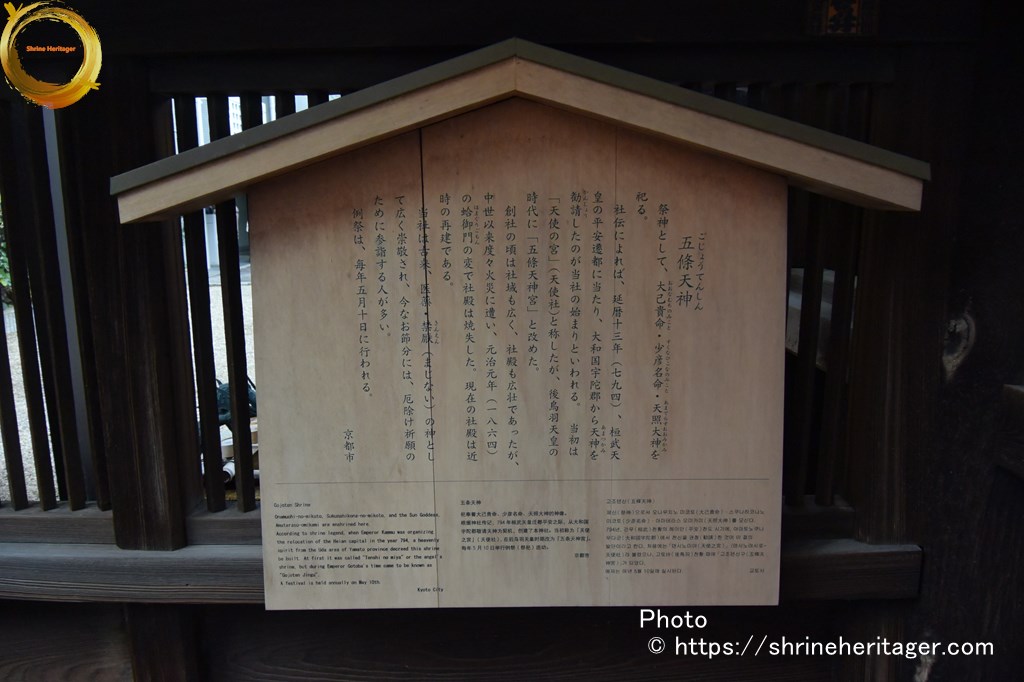

五條天神(ごじょうてんしん)

祭神として、大己貴命(おおなむちのみこと)・少彦名命(すくなひこなのみこと)・天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀る。

社伝によれば、延暦十三年(七九四)、桓武天皇の平安遷都に当たり、大和国宇陀郡から天神(あまつかみ)を勧請(かんじょう)したのが当社の始まりといわれる。 当初は「天使の宮」(天使社)と称したが、後鳥羽天皇の時代に「五條天神宮」と改めた。

創社の頃は社域も広く、社殿も広壮であったが、中世以来度々火災に遭い、元治元年(一八六四)の蛤御門(はまぐりごもん)の変で社殿は焼失した。現在の社殿は近時の再建である。

当社は古来、医薬・禁厭(きんえん)(まじない)の神として広く崇敬され、今なお節分には、厄除け祈願のために参詣する人が多い。

例祭は、毎年五月十日に行われる。

京都市現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

『京都名所』〈昭和3年(1928)〉に記される内容

【抜粋意訳】

五條天神

松原通西洞院、天神前町、市電西洞院線「松塩」西。

本社は一に天使社とも云ふ。祭神は天照大神、大已貴命 .少名彦命なり。

社傳に延暦遷都の初めより奉祀する所なりと。 又一説に弘法大師の創建なりとも云ふ。

古書は社域も廣く社殿も宏壯なりし事は 彼の文覚上人が配流の時、五條天神社の鳥居の下に黄金若干を埋めたりとて水手を欺きたりしにても知らる。

古來は節分の日 玉串、寶船、神符等を朝廷に献上するの例なりしと、現今村社たり。

【原文参照】

『京都名所』,京都府,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1043791

『京都名所』,京都府,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1043791

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・本殿・拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

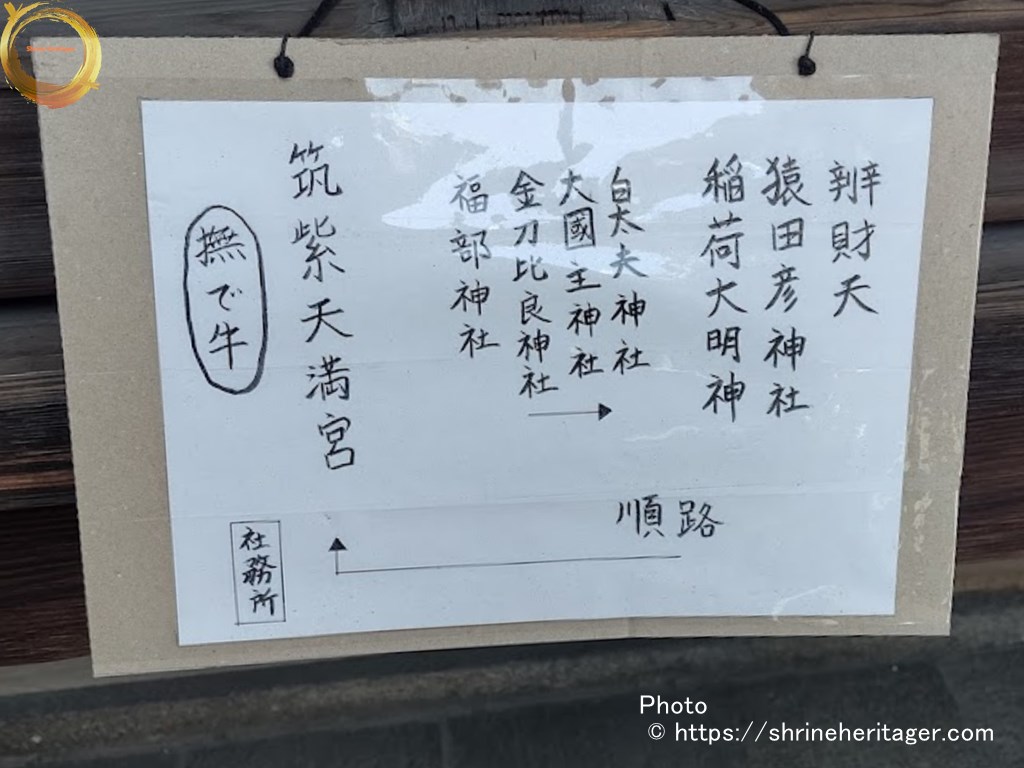

境内社の参拝順路

Please do not reproduce without prior permission.

・筑紫天満宮

・合祀社 福部神社、金刀比良神社、大國主神社、白太夫神社

・稲荷神社《主》倉稲魂命

・猿田彦神社

・辨財天社

Please do not reproduce without prior permission.

・神門

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

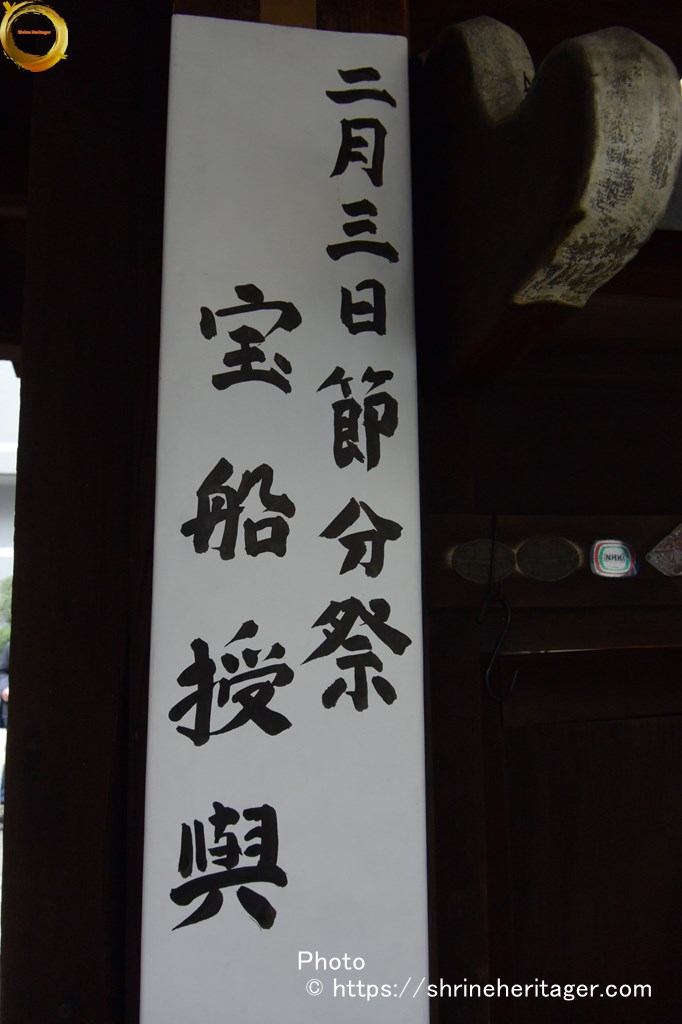

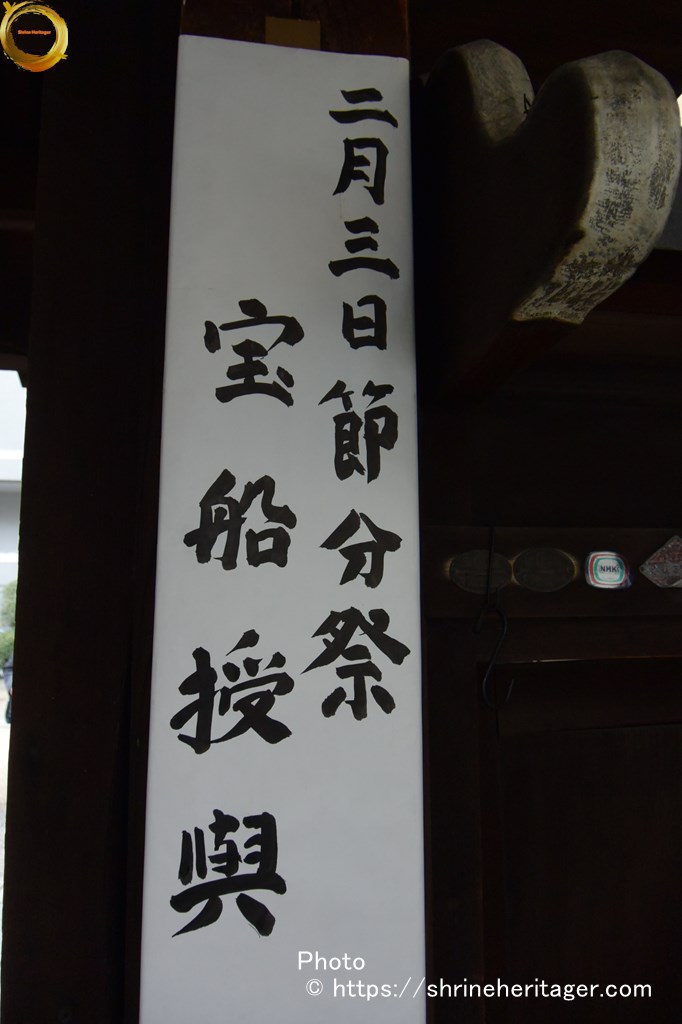

節分の日にだけ授与される日本最古の宝船 ゛日本最古の寶船絵゛

Please do not reproduce without prior permission.

五條天神社〈天使の宮〉では 毎年の節分日に 宝船絵が授与されます この宝船の古絵は日本最古のもとされます

簡素な絵柄で 寶船に稲穂を一束乗せただけの他に類をみないもので 厄除け 病除けのご利益があると云う

宝船の古絵の起源は定かではありませんが 室町時代(1338~1568年)節分祭には 朝廷や貴族に限り献上されていたと云われ 民衆には配布されない貴重なものでした

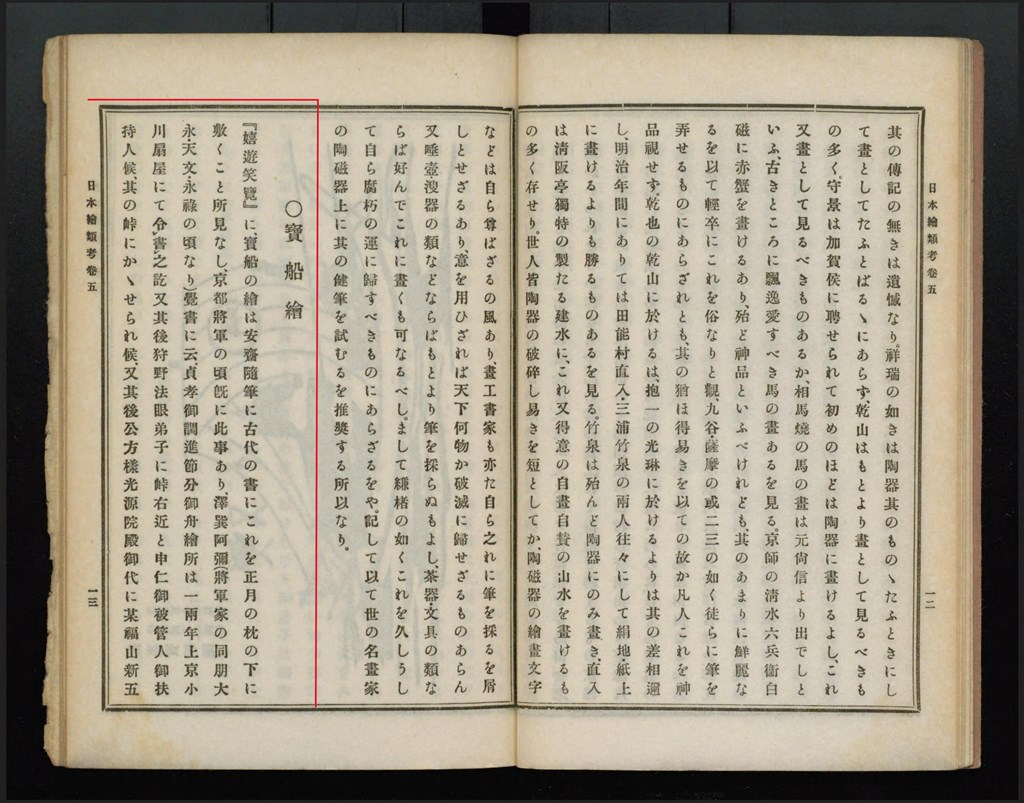

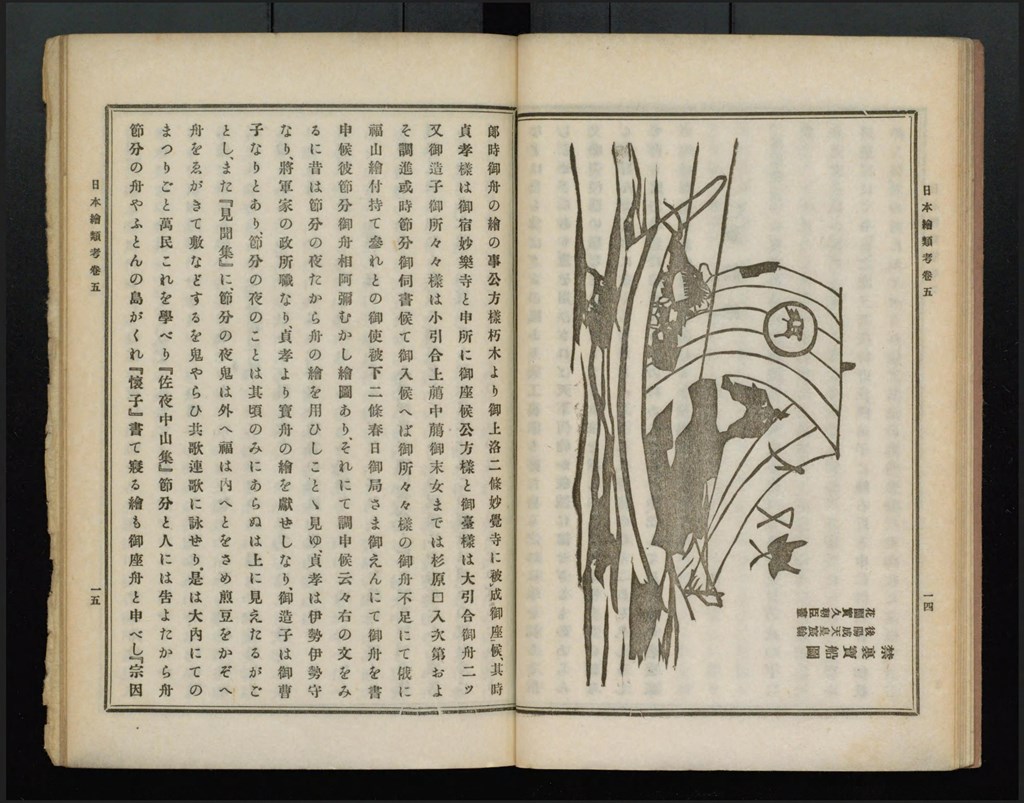

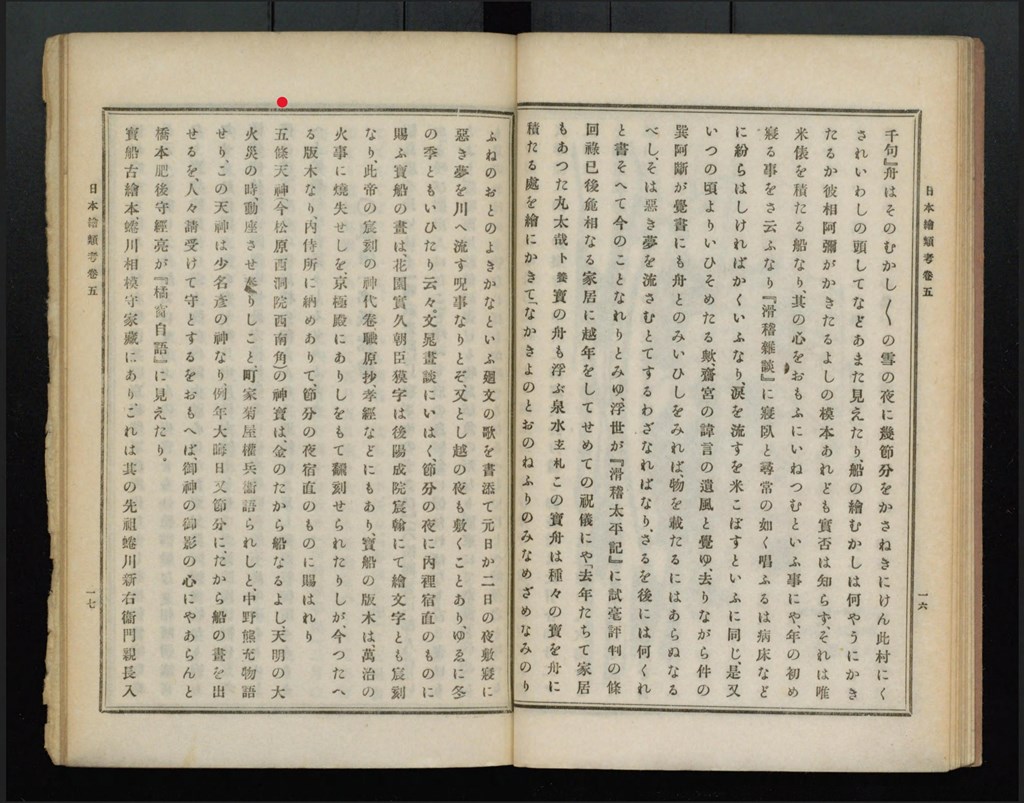

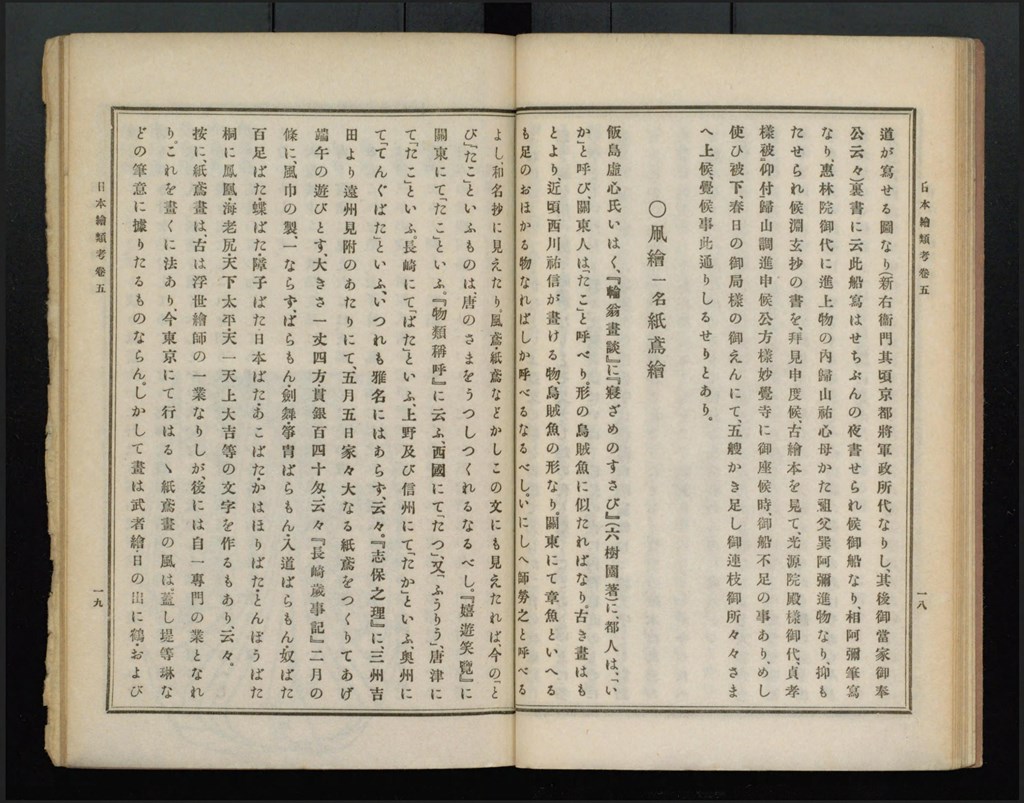

『日本絵類考 : 異本』〔大正9-10〕に記される内容

【抜粋意訳】

〇寶船繪(たからぶねのえ)

『嬉遊笑覽』に、實船のう繪は安齋随筆に古代の書にこれを正月の枕の下に敷くこと所見なし、京都將軍の頃既に此事あり、・・・・

・・・

・・・五條天神(今松原西洞院西南角)の神寶は、金のたから船なるよし、天明の大火災の時、動座させ奉りしこと、町家菊屋権兵衡語られしと、中野熊充物語せり、この天神は少名彦の神なり、例年大晦日 又節分に、たから船の晝を出せるを、人々請受けて守とするをおもへば、御神の御影の心にやあらんと橋本肥後守經亮が『橘歯自語』に見えたり。

・・・・

・・・・

【原文参照】

漆山天童 編『日本絵類考 : 異本』巻5,風俗絵巻図画刊行会,〔大正9-10〕. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1183025

漆山天童 編『日本絵類考 : 異本』巻5,風俗絵巻図画刊行会,〔大正9-10〕. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1183025

漆山天童 編『日本絵類考 : 異本』巻5,風俗絵巻図画刊行会,〔大正9-10〕. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1183025

漆山天童 編『日本絵類考 : 異本』巻5,風俗絵巻図画刊行会,〔大正9-10〕. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1183025

東京に鎮座する゛五條天神社(台東区上野公園)〈第12代 景行天皇の御代に創建 都区内屈指の古社〉゛について

今から約1900年前 第十二代景行天皇の皇子 日本武尊が東夷征伐の折 忍ヶ岡(上野の古名)を通られ 薬祖神二柱の大神に御加護を頂いた事を感謝され 両神を奉斎されたのが当社の創祀とされる都内屈指の古社があります

五條天神社〈天使の宮〉(京都市下京区松原通西洞院西入天神前)〈洛中の最古社〉とは 御祭神〈少彦名命 (sukunahikona n omikoto)・大己貴命 (onamuji no mikoto)〉も同じです

「宝船の神事」の御神事も 正月の1日と2日にあり

新年に吉を得る縁起の宝船が授与され 版画の筆書きの図(霊山筆)と宝貨をを積む舟(野生司香雪画)の2つです

当社との関連性は良くわからないのですが ご参考までに

・五條天神社(台東区上野公園)〈第12代 景行天皇の御代に創建 都区内屈指の古社〉

源義経〈牛若丸〉と弁慶の出会いの場所 五條天神社〈天使の宮〉(京都市下京区松原通西洞院西入天神前)

五條天神社

(義経弁慶出会いの場所)

五條天神社は別名天使社ともいわれ、六角堂とともに延暦遷都以前からの神社で社地を一度も変えていない。

御祭神 少彦名の命は大國主の命と國造りをされた小さな神ながら薬やお酒を造られた能力抜群の神で不思議な力があり 陰陽師の神社として、又、安部清明も この神の威応を得たという逸話がある。

「今昔物語」「徒然草」などにも記載が認められるが その名が著名になったのは牛若丸と弁慶の最初の出会いが 当社の近辺だったことを記した「義経紀」の文とそれに取材した能楽「橘弁慶」からである。

この五條天神に丑刺詣をした弁慶が笛を吹きつつ歩く 牛若を見つけ その腰の黄金造りの太刀を奪いにかかる所から両者の争闘が始まる。敗北した弁慶が義経の家来となる機縁は当社に由来する。

童謡の「五條橋」は鴨川に架かっていた大橋(現松原橋の位置)だが 当社の東側に流れていた西洞院川の橋だという伝説がある。秀吉によって橋が移されてから 平安朝以来の「五條大路の名も消え東方の松並木から松原通り」となって現在に至る。

松原京極郷土史会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

天使突抜(てんしつきぬけ)について

天使突抜とは 現在の京都府京都市下京区の町名となっています

〈南北に走る東中筋通を挟む両側町 松原通から六条通までの間に位置〉

名前の由来は

かつて天使社(てんしのやしろ)と号した「五条天神社」の境内に 天正年間(1573~1592年)天下統一を成し遂げた豊臣秀吉公が 関白になり 京都の町割を変更したときに 天使社〈五條天神〉の境内を貫通して拓き 新しく南北に通る街路〈縦通〉を通したたので 庶民は「天使さまの宮を突き抜けて道を通した」と揶揄し 天使突抜通(現東中筋通)と呼ばれるようになったと云う

『京都誌要』〈明治29年(1896)〉に記される内容

【抜粋意訳】

京都誌要

縦通 小川

寺之内より錦小路に至り

又 高辻より七條に至るこの間を天使突抜といふ

【原文参照】

山本顕造 編『京都誌要』,清水正文堂,明29.5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/765577

山本顕造 編『京都誌要』,清水正文堂,明29.5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/765577

五條天神社〈天使の宮〉と菅原道眞公(すがわらのみちざねこう)との関係について

五條天神社〈天使の宮〉は 天神(あまつかみ)である少彦名命(すくなひこなのみこと)を祀る天神社(あまつかみのやしろ)であり 所謂 菅原道眞公を祀る天神信仰(てんじんしんこう)ではありません

天神信仰では 祟り神として 菅原道眞公の御霊を祀ったものです

一般的には 天満宮(てんまんぐう)として祀られていますが 天神社(てんじんしゃ)としても祀られています

このことから 天神(あまつかみ)を祀る天神社(あまつかみのやしろ)と道眞公の御霊を祀った天神社(てんじんしゃ)を混同されることが ままあります

菅原道眞公の父・是善以来の菅原家の邸宅跡「紅梅殿」

五條天神宮 (天使の宮)と菅原家の邸宅跡「紅梅殿」の位置関係について

五條天神宮 (天使の宮)と菅原家の邸宅跡「紅梅殿」は 西洞院通りの南北に位置していて 300m~450m程度の距離です

かつては 五條天神宮 (天使の宮)は広大な境内があり 菅原家の邸宅とは隣接していたとも 云われています

道真公は 幼少の頃より五條天神宮 (天使の宮)の境内に遊び 少彦名命を信心しており 冤罪で大宰府に流罪とされた時にも 少彦名命の祀られている天神社にお参りをされながら 大宰府へと向かっております 道中に立ち寄っていた天神社は 道真公の亡き後 祟り神として 天神信仰が広まっていくと 恐れた里人たちは 道真公の立ち寄られた社として 天満宮や天神宮として祀っていきました

これが 西日本で 天神(あまつかみ)を祀る天神社(あまつかみのやしろ)と道眞公の御霊を祀った天神社(てんじんしゃ)が混同されるようになっていった要因です

ところで 紅梅殿の名は 道真公が大宰府に左遷された時 邸内に植えられていた梅の花との別れを惜しんで「東風(こち)吹かば匂(にお)い起こせよ梅の花 主(あるじ)なしとて春を忘るな」という和歌を詠んだという有名な逸話にちなむのものです

菅大臣神社・紅梅殿について詳しくは

菅大臣神社・紅梅殿(京都市下京区菅大臣町)の記事を参照してください

・菅大臣神社・紅梅殿(京都市下京区菅大臣町)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

地下鉄烏丸線 五条駅から西北方面に約700m 徒歩10分程度

西洞院通に面して 西向きに社殿・境内・神門・鳥居が構えています

五條天神社(京都市下京区松原通西洞院西入天神前)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

社号標には゛五條天神宮゛と刻字されています

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をしてから 鳥居・神門をくぐり抜けます

Please do not reproduce without prior permission.

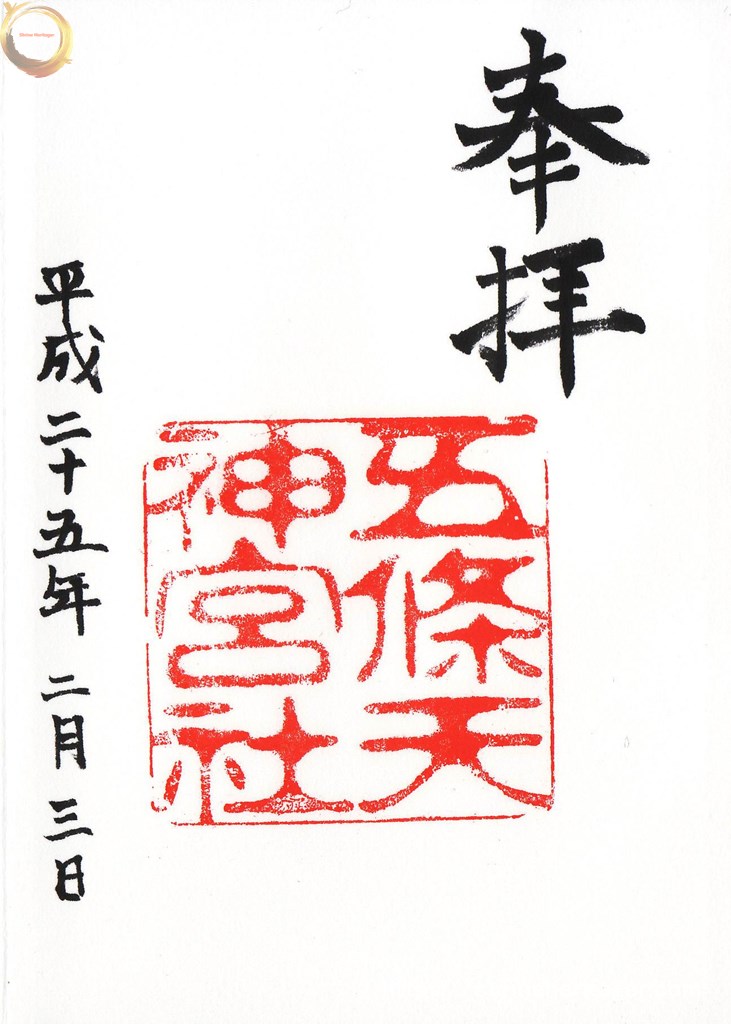

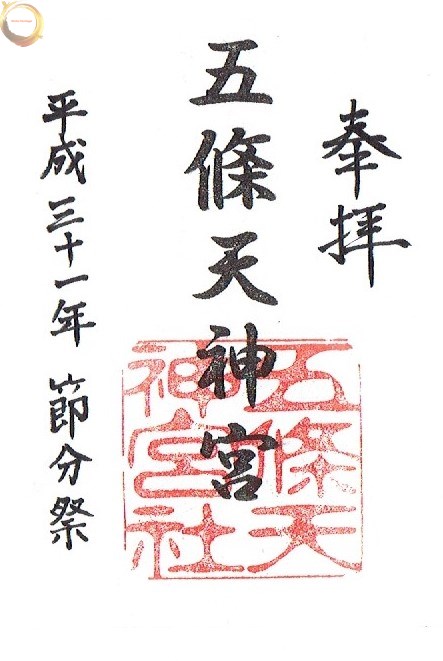

当日は 2月3日の節分祭で宝船授與がありますので 境内には参拝者の車でしょうか

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

宝船の授与をお受けしてから 北参道から境内を松原通〈北側〉〔旧 五條大路〕へと出ます

Please do not reproduce without prior permission.

こちらの鳥居の横 石柱には゛皇國醫祖神 五條天神宮゛と刻字があります

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

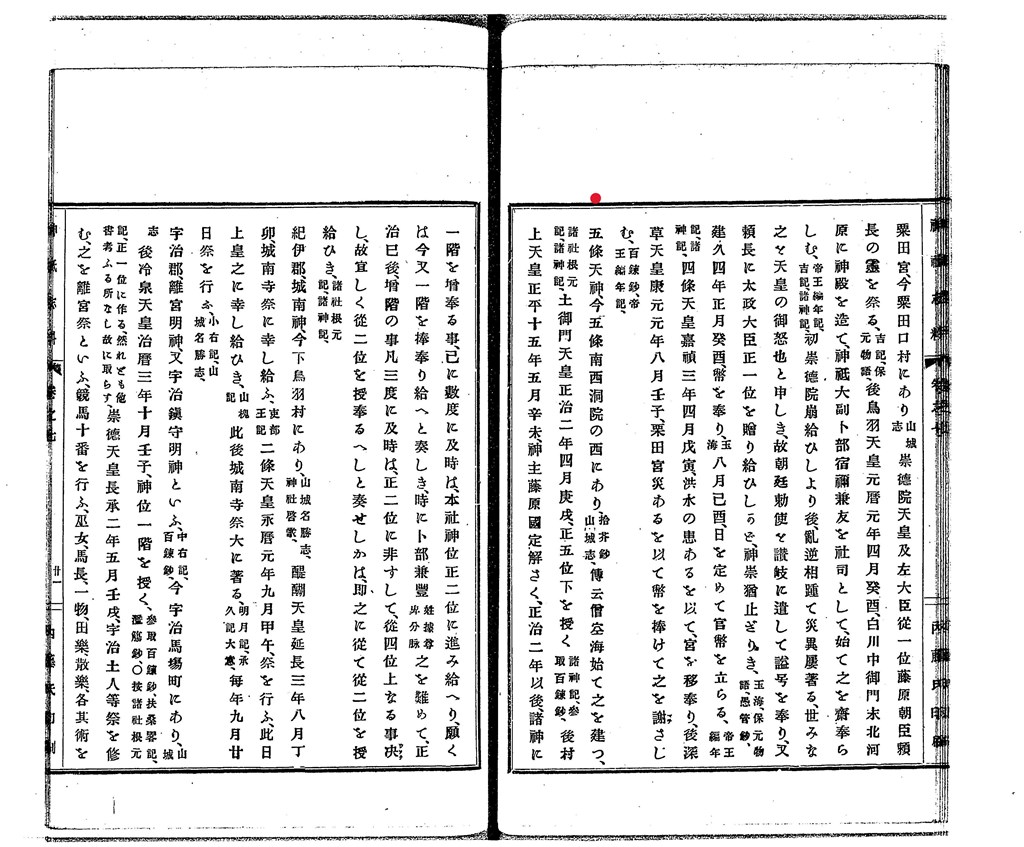

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式外社 五條天神について 所在は゛五條南西洞院の西にあり゛〈現 五條天神社(京都市下京区松原通西洞院西入天神前)〉と記しています

創建については 社伝に゛僧空海始て之を建つ゛と弘法大使空海が創建と記しています

【抜粋意訳】

神祇志料 巻之七

山城國 〇式外諸神

五條天神

今 五條南西洞院の西にあり、〔拾芥鈔山城志〕、

傅云 僧空海始て之を建つ、〔諸社根元記、諸神記〕、土御門天皇 正治二年四月庚戌、正五位下を授く〔諸神記、参取百練鈔〕、

後村上天皇 正平十五年五月辛未、神主藤原國定解さく、正治二年以後、諸神に一階を增奉る事、已に數度に及時は、本社 神位正二位に進み給へり、願くは今又一階を棒奉り給へと奏しき、時に卜部兼豊〔姓據尊卑分詠〕之を難めて、正治巳後、増階の事 凡三度に及時は、正二位に非ずして、從四位上なる事决し、故宜しく從二位を授奉るへしと奏せしかば、即之に從て從二位を授給ひき、〔諸社根元記、諸神記〕、

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第6,7巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815493

五條天神社〈天使の宮〉と同じ御祭神を祀る 京都御所から遷宮された゛由岐神社゛について

由岐神社の御祭神〈大己貴命・少彦名命〉は 元々は 宮中〈京都御所〉にお祀りされていた由岐大明神でした

天慶(てんぎょう)年間〈938~947年〉に現在地に遷座されました その理由は 天慶元年に平安京で大地震が起き 天慶2年には 平将門の乱から続いて天慶の乱が相次ぎ発生しました

世情不安となっていた折 第61代 朱雀天皇が勅によって 天下泰平と万民幸福を祈念し 天慶3年(940)9月9日御所にお祀りされていた由岐大明神を都の北方にあたる鞍馬山の地に遷宮をして鞍馬寺の鎮守社とし 都の北方鎮護を仰せつけられたのが 由岐神社の始まりです

鞍馬の火祭の始まり

天慶3年(940)9月9日の御遷宮の時の様子は

鴨川に生えていた葦で松明を造り 道々には篝火を焚いて 神道具を先頭に文武百官供奉の国家的一大儀式により勧請されたと伝わり

その行列の長さは 10町(1km)にもなったと云う この儀式に感激した鞍馬の里人は この儀式と由岐大明神の霊験を後生に伝え遺し守ってきたのが鞍馬の火祭の起源であるとされています

現在の例祭゛鞍馬の火祭゛で 燃えさかる大松明を担ぐのは そのときに かがり火を持って神霊を迎えたことを今に伝えています

靫明神(ゆきみょうじん)⇒由岐大明神⇒由岐神社への変遷

靫明神(ゆきみょうじん)という社號は 天皇の御病気や世上騒擾(そうしょう)のとき 社前に靭(ゆき)(矢を入れる器具)を奉納して平安を祈ったため靭社の名がつき 後に現在の社名となったとも伝えられています

・由岐神社(京都市左京区鞍馬本町)について

洛中の五条天神社

洛中の五条天神社は 国難時にその責任を取って「流罪に処す」として国の役人が神社の扉に靫を架けて閉じるということが行われていましたが、『徒然草』によれば由岐神社でも同様のことが行われていたといわれています

・五條天神宮〈天使の宮〉(京都市下京区天神前町)

五條天神社(京都市下京区松原通西洞院西入天神前)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.