岡山県

-

吉備津彦神社(岡山市備前一宮)

吉備津彦神社(きびつひこじんじゃ)は 備前国一之宮で 備前国と備中国の境界ある吉備の中山(標高175m)の北東麓に東面して坐ます 太古の太陽信仰の形を留める場とされ 夏至の日に正面鳥居から差し込んだ朝陽が 祭文殿の御鏡に入る造りで 太陽を真正面から迎え鎮座するので朝日の宮(あさひのみや)とも称されます

-

吉川八幡宮(吉備中央町吉川)

吉川八幡宮(よしかわはちまんぐう)は 永長元年(1096)京都 石清水八幡宮の別宮として創建と伝わり その後 慶長年中(1596~1615年)に断絶したが 後光明天皇 寛永21年(1664)に寄付の記録があります 『備中誌』に 吉川村の村内に布郡(ふこほり)と呼ばれる地名があり ここが式内社 古郡神社(ふるこほりの かみのやしろ)の所在ではないかと記しています

-

古郡神社(総社市総社)& 古郡神社々跡

古郡神社(ふるこおりじんじゃ)は 創建年代は不詳 正長元年(1428)の大風により倒壊し 久米村御崎神社に合祀奉遷された 嘉永四年(1851)足守藩木下利成の援助により 西山の旧社地に社殿を造営し再興された 明治初期造営の社殿は倒壊していて 現在は 小祠と古郡神社々跡の石碑が残ります

-

池田神社(総社市槙谷市井谷)〈元槇谷鎮座 古郡神社を合祀〉

池田神社(いけだじんじゃ)は 『延喜式神名帳927 AD.』所載の備中国(びっちゅうのくに)賀夜郡(かやのこおり)古郡神社(ふるこほりの かみのやしろ)の論社であった 元 槇谷鎮座 村社 古郡神社を 大正二年(1913)十二月十三日に合祀していて 現在 式内社の論社となっています

-

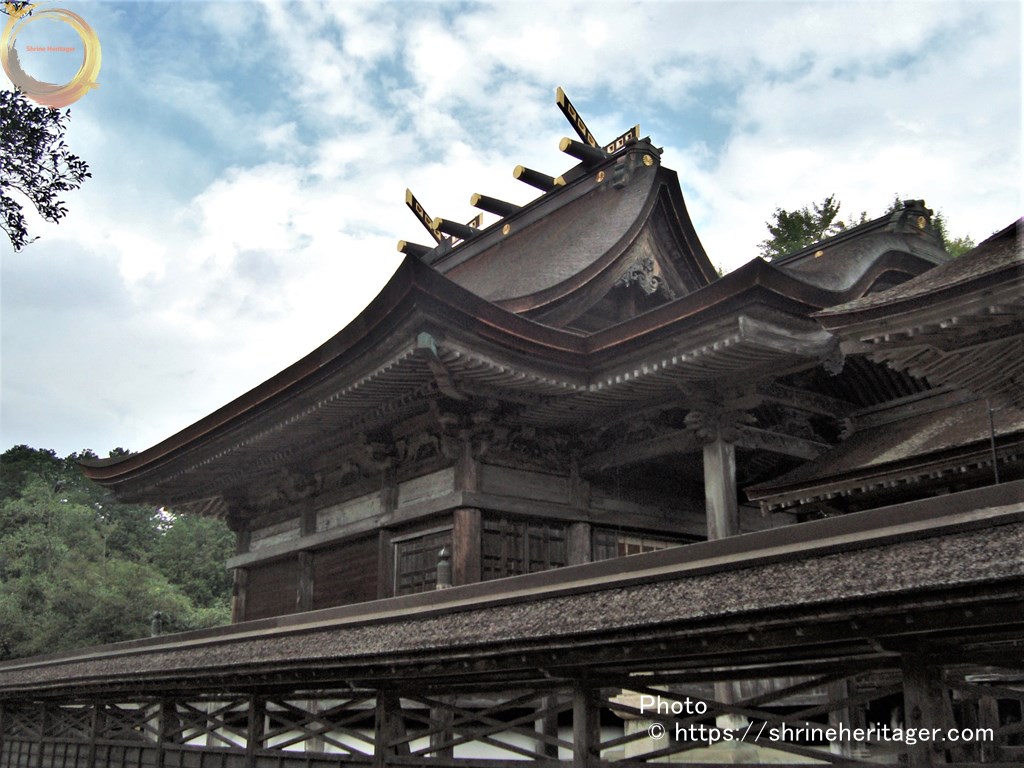

吉備津神社(岡山市北区吉備津)〈備中国一之宮〉

吉備津神社(きびつじんじゃ)は 社伝によれば 第十六代 仁徳天皇が吉備国に行幸された時 ゛大吉備津彦命〈第七代 孝霊天皇の皇子〉゛(第十代 崇神天皇の御代に吉備国に下られ 鬼の温羅(うら)を平らげた)を祭神として御創建になられたと云う 後に延喜式では 名神大社に列し やがて最高位の一品の位になり 一品吉備津宮ともいう

-

備前国 式内社 26座(大1座・小25座)について

備前国(びぜんのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 備前国には 26座(大1座・小25座)の神々が坐します 現在の論社について掲載しています

-

美作国 式内社 11座(大1座・小10座)について

美作国(みまさかのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 美作国には 11座(大1座・小10座)の神々が坐します 現在の論社についても記しています

-

備中国 式内社 18座(大1座・小17座)について

備中国(びっちゅうのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される官社です 備中国には 18座(大1座・小17座)の神々か坐します 現在の論社を掲載しています

-

安仁神社(岡山市)〈元 備前国 一之宮〉

安仁神社(あにじんじゃ)は 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載の名神大社です 備前国の総鎮守とされ 備前国の 元 一之宮で(現 一之宮は吉備津彦神社)創建から2600年以上とも伝えられる岡山県内でも屈指の古社であり 格式の高い大社とされています

-

石上布都魂神社(赤磐市)

石上布都魂神社(いそのかみふつみたまじんじゃ)は 神話で有名な八岐大蛇を退治した剣「十握剣(totsuka no tsurugi)」に宿る神霊「布都御魂(futsu mitama)」を祀っていました 現在の御祭神は 素盞嗚尊(susanowo no mikoto)です

-

穴門山神社(倉敷市真備町妹)

穴門山神社(あなとやまじんじゃ)は 日本武尊(yamatotakeru no mikoto)の妃「穴門武媛命(anato takehime nomikoto)」を御祭神としています 古代 児島半島の北側に広がる岡山平野にかつて存在した海「吉備の穴海」を「高山(koyama)」の頂上から見守り続けていたのでしょうか?

-

中山神社(津山市一宮)〈延喜式内社 名神大社・美作國一之宮〉

中山神社(なかやまじんじゃ)は 古代の大和朝廷が「吉備国」を分割して 新たに「美作国(mimasaka no kuni)」を創設した際に「美作國 一之宮(ichi no miya)」となった格式と由緒を持ちます 多くの謎を残した太古の社でもあり 境内の奥には 今でも静かに「猿神(saru gami)」が坐ます