愛知県

-

漆部神社〈八大神社〉(あま市甚目寺東門前)〈『延喜式』漆部神社〉

漆部神社(ぬりべじんじゃ)は 隣接する甚目寺観音の北側に漆塚があったので 延喜式内社 尾張國 海部郡 漆部神社(うるしへの かみのやしろ)の旧跡であるとの説がある式内論社です かつては甚目寺観音の鎮守社として 八大神社と称していましたが 明治時代には神仏分離 さらに昭和32年(1957)には 漆部神社と改称されました

-

日吉社・甚目寺観音(あま市甚目寺東門前)〈八大神社古社地〉

日吉社(ひよししゃ)は 八大神社の古社地とされています 昭和15年(1940)に゛紀元2600年゛を記念して甚目寺境内が拡張されて 戦後に八大神社〈現 漆部神社〉が 現在地に移転した際の八大神社の旧鎮座地に 現 日吉社が鎮座しています 八大神社は昭和32年(1957)に式内漆部神社と改称しています

-

浅間社(名古屋市中川区下之一色町南ノ切)〈『延喜式』漆部神社〉

浅間社(せんげんしゃ/あさまのやしろ)は 庄内川と新川の合流する三角州に鎮座します 御鎮座年月は不祥ですが 天正二年(1574)一色城主 前田與十郎が再建し 明治五年(1872)郷社に昇格しています 一説には 延喜式内社 尾張國 海部郡 漆部神社(うるしへの かみのやしろ)の論社とされます

-

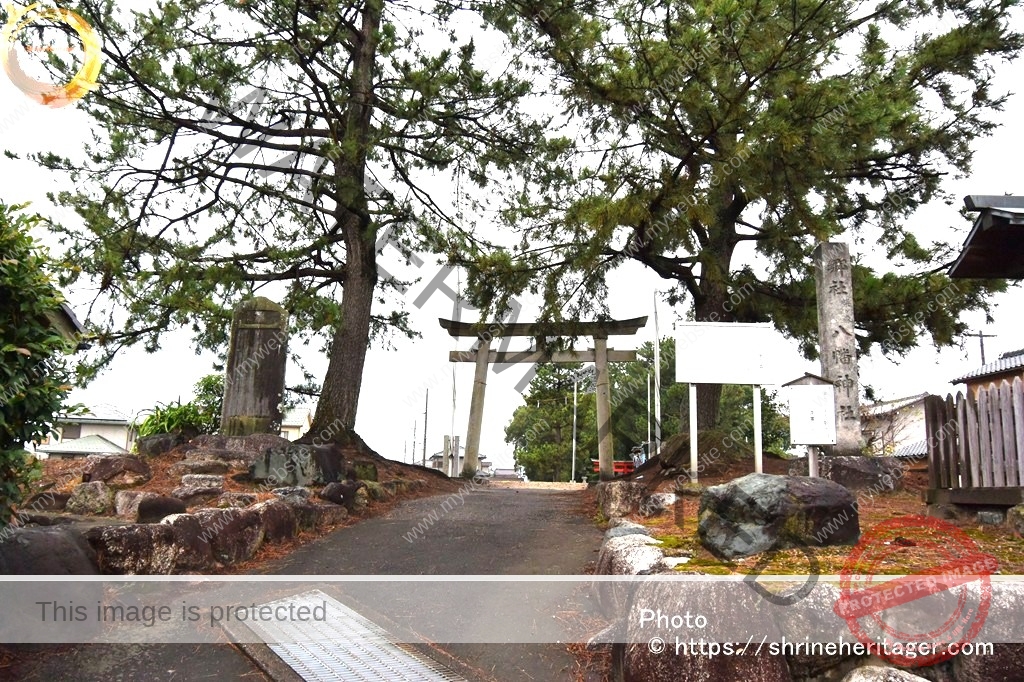

八幡神社(弥富市荷之上町字柴ケ森)〈『延喜式』漆部神社〉

八幡神社(はちまんじんじゃ)は 『尾張志』に「當社は故縁ある古社ならむかとおもふよしあり、されど得へを失ひてすべて知りがたし、古石をもて御正體とすといへり、石を神體とする事は、古社に例多し。」とあり 一説には 延喜式内社 尾張國 海部郡 漆部神社(うるしへの かみのやしろ)の論社とされます

-

市神社(津島市米町)〈津島神社の境外末社〉〈『延喜式』漆部神社〉

市神社(いちがみしゃ)は 昔は米問屋が多く 商売の神様 大市比賣命(おほいちひめのみこと)を祀り 米之座と呼ばれた地に鎮座する津島神社の境外末社です 津田正生は『本國神名帳集説訂考』に 延喜式内社 尾張國 海部郡 漆部神社(うるしへの かみのやしろ)であるとの説を挙げています

-

津島神社(津島市神明町)〈全国天王総本社「津島牛頭天王社」〉

津島神社(つしまじんじゃ)は 社伝には 欽明天皇元年(540)素戔嗚尊の和魂が 對馬から此地に光臨されたので 對馬(津島)と称すると伝わり 牛頭天王の日本総社として津島信仰の中心地です 一般的には『六国史』『延喜式』に記載のない式外社とされますが 延喜式内社 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)とする説もあります

-

居森社(津島市神明〈津島神社 境内摂社〉)〈『延喜式』國玉神社の旧跡〉

居森社(いもりしゃ)は 津島神社の南門大鳥居をくぐると鎮座します 素戔嗚大神が この地に初めて来臨され 神船を高津の湊の森に寄せて奉られた地とされ 蘇民将来の裔孫と云う老女が 霊鳩の詫によって森の中に居え奉った事により「居森社」と云われます 彌五郎殿社〈式内社 國玉神社〉の舊跡とされています

-

彌五郎殿社(津島市神明〈津島神社 境内〉)〈『延喜式』國玉神社〉

彌五郎社(やごろうでんしゃ)は 津島神社(津島市神明)の地主の神であり 延喜式内社 尾張國 海部郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)と云われます 現在は 津島神社の南門をくぐって すぐ左手 拝殿の西側手前にありますが 旧鎮座地は 〈津島神社の境内〉居森社出逢ったと伝わります

-

国玉神社・八剱社合殿(名古屋市中川区富田町万場)〈『延喜式』國玉神社〉

國玉神社・八剱社合殿(くにたまじんじゃ はちけんしゃあいどの)は 延喜式内社 尾張國 海部郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)の論社です 佐屋街道(東海道の脇往還)沿い鎮座し 明治元年(1868)明治天皇が東幸の際 勅使より奉弊を享け 明治五年には郷社に列しています 現在は 國玉神社と八剱社が合殿となっています

-

高牟神社(名古屋市名東区高針)〈延喜式内社の論社〉

高牟神社(たかむじんじゃ)は 元々は尾張物部氏の武器庫であり 高牟(たかむ)とは 古代の武器゛鉾゛の美称とされます 高針村の産土神として 江戸時代には應神天皇を祀り八幡社と称していました 昭和26年(1951)高牟神社と改称されました 延喜式内社 尾張國 愛智郡 高牟神社(たかむの かみのやしろ)の論社です

-

高牟神社(名古屋市千種区今池)〈古井之八幡(こいのはちまん)〉

高牟神社(たかむじんじゃ)は 元々は尾張物部氏の武器庫であったと云う 境内に 元古井(もとこい)古井ノ坂の地名の由来となった古井戸〈霊泉〉があり 「むすびの神」を祀る神社で゛古井(こい)の水を飲めば恋が生まれる゛と 縁結びのご利益信仰を集めます 延喜式内社 尾張國 愛智郡 高牟神社(たかむの かみのやしろ)の論社です

-

御器所八幡宮(名古屋市昭和区御器所)〈八所大明神〉

御器所八幡宮(ごきそ はちまんぐう)は 第54代 仁明天皇の勅願所として熱田社の鬼門を守護するために創建と社伝に云う 御器所(ごきそ)の地名は『吾妻鏡』に この地で熱田社の神事に使う土器を焼いていたことから名付けられたと記述があり 尾張國 愛智郡の二つの式内社〈・高牟神社・物部神社〉の論社となっています

-

物部神社(名古屋市東区筒井)〈御神体の霊璽゛一塊の巨大な石゛〉

物部神社(もののべじんじゃ)は 御神体の霊璽が゛一塊の巨大な石゛で 初代 神武天皇の御代に当地の凶魁を討たれ この石〈俗に要石 鎮撫石 根石とも云う〉を国の鎮めとされ 石神様とも呼ばれます 第11代 垂仁天皇の御代 初めて社殿が造営された云う 延喜式内社 尾張國 愛智郡 物部神社(もののへの かみのやしろ)です

-

星宮社〈境内 式内社 上知我麻神社・下知我麻神社〉(名古屋市南区本星崎町宮西)

星宮社(ほしのみやしゃ)は 社説に創始は 舒明天皇(629~641年)頃 七星が天から降り 神託により当地〈往古の千竃郷〉に社を建てたと云う これが 宮簀媛命の父・母を祭神とする今の境内社゛上・下知我麻神社゛で 熱田神宮内の両社も もとはここにあったと云う 星宮社は 星崎城築城の時 この地に移したとも伝わります

-

上知我麻神社(名古屋市熱田区神宮)〈昭和24年(1949)熱田神宮の境内に遷座〉

上知我麻神社(かみちかまじんじゃ)は もとは「源太夫社」と称し ここから200メートル程南に鎮座していましたが区画整理によって 昭和24年(1949)熱田神宮境内に遷座しました 祭神は尾張國造 乎止與命(おとよのみこと)を祀る 延喜式内社 東海道 尾張國 愛智郡 上知我麻神社(かむつ ちかまの かみのやしろ)とされます

-

下知我麻神社(名古屋市熱田区神宮)〈延喜式内社・熱田神宮境内摂社〉

下知我麻神社(しもちかまじんじゃ)は 祭神 眞敷刀俾尊(ましきとべのみこと)は 宮簀媛命(みやずひめのみこと)の母神にあたり 俗に「紀太夫社」(きだゆうしゃ)と称され 鎮座地も古くから この地であったと伝わります 延喜式内社 東海道 尾張國 愛智郡 下知我麻神社(しもつちかまの かみのやしろ)とされます

-

猿投神社(豊田市猿投町大城)〈国史見在社・延喜式内社〉

猿投神社(さなげじんじゃ)は 主祭神 大碓命〈第12代 景行天皇の第一皇子 日本武尊と双生児〉を祀り 社伝によれば 第14代 仲哀天皇元年(192)勅願により現在地に鎮座と伝わる 『六国史』にも神階の奉授が記さる国史見在社 『延喜式』には 式内社 参河國 賀茂郡 狭投神社(さなげの かみのやしろ)と所載されます

-

廣澤神社〈広沢天神〉(豊田市猿投町小黒見)〈延喜式内社〉

広沢神社(ひろさわじんじゃ)は 創祀年代など不祥ですが 江戸時代までは 廣澤天神(ひろさわてんじん)と呼ばれたと云う 明治42年(1909)猿投神社境内に合祀されたが その後再びもとの廣澤の地に復祀 猿投神社の末社として現在に至っています 延喜式内社 参河國 賀茂郡 廣澤神社(ひろさはの かみのやしろ)の論社です

-

青衾神社(名古屋市熱田区白鳥)〈熱田神宮の境外摂社〉

青衾神社(あおぶすまじんじゃ)は 古来 熱田神宮の海藏門の外にあると伝えられる 延喜式内社 尾張國 愛智郡 青衾神社(あをふすま かみのやしろ)です 熱田神宮には 本宮をはじめ・別宮1社・摂社8社・末社19社が祀られ 境外には 摂社4社・末社12社が祀られており その境外摂社4社の内の一つです

-

八劔宮(名古屋市熱田区神宮 熱田神宮境内)〈熱田神宮 別宮〉

別宮 八劔宮(べつぐう はっけんぐう)は 熱田神宮境内の南に鎮座し 熱田神宮の本宮と同じ御祭神をお祀りし 社殿も本宮と同じ造りで 年中祭儀も同様に執り行われます 社伝には 元明天皇の和銅元年(708)寶劔を新たに鋳造し創祀されたと云う 延喜式内社 尾張國 愛智郡 八劔神社(やつるきの かみのやしろ)です