宮城県

-

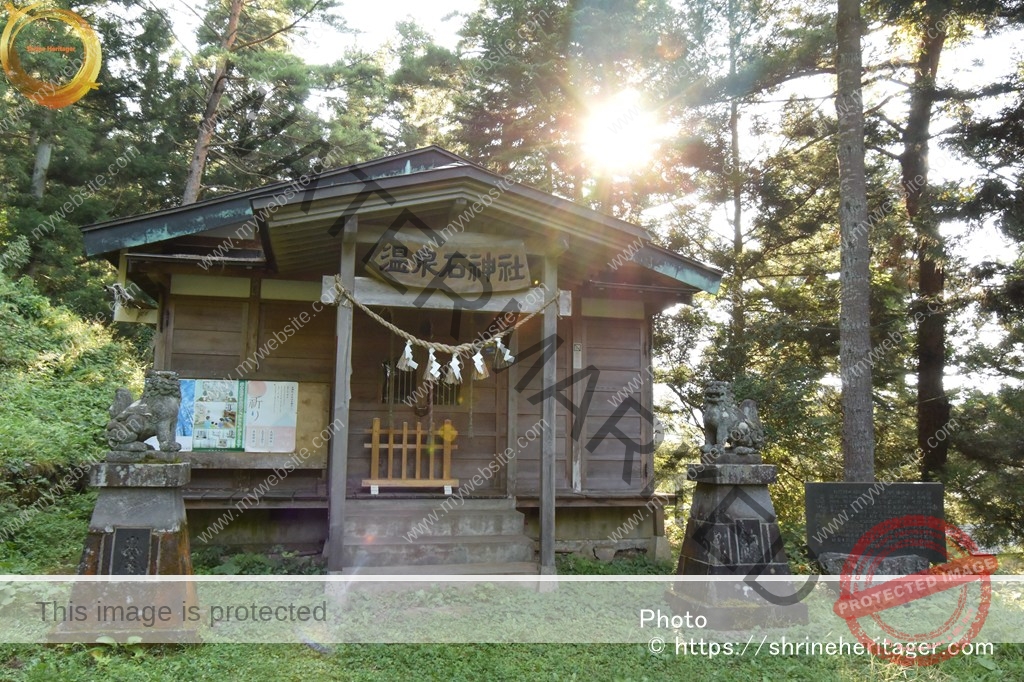

温泉石神社(大崎市鳴子温泉字川渡)〈『延喜式』温泉石神社(貞)〉

温泉石神社(ゆのいし/おんせんいし/じんじゃ)は 承和四年(837)この地に大噴火が起り 雷が響きふるえ昼夜止まず 周囲二十余尺の大石の根本から温泉〈その色水漿の如し〉が流れ出した この石を温泉石神社として祀ったのが始まりと云う 延喜式内社 陸奥國 玉造郡 温泉石神社(貞)(ゆのいつみのいしの かみのやしろ)です

-

行神社(富谷市志戸田字塩竈)〈『延喜式』行神社(貞)・鹿島天足別神社(貞)〉

行神社(ゆきじんじゃ)は 延喜式内社 陸奥國 黒川郡 行神社(貞)(ゆくの かみのやしろ)とされ 又 鹿島天足別神社(貞)(かしまあまたりわけの かみのやしろ)とする説もあります 又 御釜神社(塩竈市本町)に7つあった神釜(しんかま)の伝説に その一つが 社頭の「塩竃池」に沈んでいる と伝わります

-

香取・鹿島の苗裔神(びょうえいしん)について

香取・鹿島の苗裔神(びょうえいしん)は 香取大神・鹿島大神を奉じる大和朝廷の東夷征伐〈奥州開拓〉と深く関わりを持ちます その御子神(みこかみ)の鎮座地は 東北各地の太平洋沿岸・大河川を遡上した水上交通の要所に形成されています これは関東の水上交通の拠点「香取・鹿島の海」から 大神を奉じて 太平洋海上を遡って 大河を遡上して内陸地へと進行して行った軌跡と推測されています

-

鹿島御児神社(石巻市日和が丘)

鹿島御児神社(かしまみこじんじゃ)は 太古 関東の鹿島 香取の両神宮祖神の御子が共に命を受けて海路奥州へ下向し その乗船がたまたま石巻の沿岸に到り 停泊して錨を操作した際 石を巻上げたことから 石巻という地名の発祥をみたのだとの言い伝えがあり 石巻に上陸されたと伝わります

-

月山神社(亘理町吉田作田)

月山神社(つきやまじんじゃ)は 以前は月山大権現と称し下大畑の龍光寺〈現 亘理町立吉田小学校の地〉に祀られていた 文久元年(1861)6月に現社内に移転し 明治2年(1869)月山神社と改称 明治43年2月 作田の民有地に祀られていた小祠の鹿島社〈延喜式内社 鹿島伊都乃比気神社の論社〉と八幡神社を合併奉祀し現在に至ります

-

鹿島天足和気神社(亘理町逢隈鹿島)

鹿島天足和気神社(かしまあまたらしわけじんじゃ)は 当初は三門山山頂に祀られていたとされ 『延喜式神名帳927 AD.』所載 陸奥国 曰理郡の三社〈①鹿嶋伊都乃比氣神社➁鹿嶋緒名太神社➂鹿嶋天足和氣神社〉の論社で 創祀は 武甕槌神だけであったが 稜威雄走神(鹿島伊都乃比気神社)を左殿に 猿田彦命(鹿島緒名太神社)を右殿に奉斎して鹿嶋三社大明神と称し 後に現在地に遷座と伝わります

-

鹿島緒名太神社(亘理町逢隈小山)

鹿島緒名太神社(かしまおなたじんじゃ)は 当初は三門山山頂に『延喜式神名帳927 AD.』所載 陸奥国 曰理郡の三社〈①鹿嶋伊都乃比氣神社(かしまいつのひけの かみのやしろ)➁鹿嶋緒名太神社(かしまをなたの かみのやしろ)➂鹿嶋天足和氣神社(かしまあまたりわけの かみのやしろ)〉が 鹿島神の苗裔神(びょうえいしん)として祀られていたとされ 当社は①➁の論社で 後に現在地に遷座されたと伝わります

-

石神山精神社(大和町吉田麓)

石神山精神社(いわかみやますみじんじゃ)は 七ツ森(ななつもり)山裾に鎮座します おそらくは 太古 蝦夷(えみし)が この大岩を石神として祀ったであろう聖地で その後に 蝦夷征伐 坂上田村麻呂将軍が植えた御手植え杉とともに 大和朝廷が崇める式内社 石神山精神社(いはかむやまつみの かみのやしろ)として この地を祀り治めてきたのでしょう

-

鹿島天足別神社(富谷市大亀字和合田)〈『延喜式』鹿嶋天足別神社・石神山精神社〉

鹿島天足別神社(かしまあまたりわけじんじゃ)は 二つの式内社〈・鹿嶋天足別神社・石神山精神社〉の論社となっています これは 明治42年(1909)同じ敷地内に鎮座していた吹上社を合祀しましたが この吹上社が 式内社〈鹿島天足別神社〉であり 本社は式内社〈石神山精神社〉であるとする説がある為です

-

鹿島神社〈香取御兒社を合祀〉(栗原市築館黒瀬後畑)

鹿島神社(かしまじんじゃ)は 東夷征伐後の入植者により 常陸国鹿島より黒瀬向山(三峯山)に勧請 江戸初期に現在地に遷座 この時 香取御兒社(かとりみこしゃ)を相殿に合祀 香取御兒社は『延喜式神名帳927 AD.』所載 栗原郡 香取御兒神社(かとりみこかみのやしろ)の論社で 勧請は 第12代景行天皇の時とも 神護景雲元年(767)城生野 伊治城の造営時とも伝わります

-

香取御児神社(栗原市築館久伝)〈旧鎮座地〉

香取御児神社(かとりみこじんじゃ)〈旧鎮座地〉は 『延喜式神名帳927 AD.』所載 陸奥国 栗原郡 香取御兒神社(かとりみこかみのやしろ)の論社地です 『観跡聞老志區別帳』『登米縣の注進』に「所在は築館村 二尺程の石をたてて 香取神社と彫付ありと云る」と記されています

-

和渕神社(石巻市和渕町)

和渕神社(わぶちじんじゃ)は 『延喜式神名帳927 AD.』所載 陸奥国 牡鹿郡 香取伊豆乃御子神社(かとりいつのみこ かみのやしろ)の論社です 大古 香取神社の神船が 常陸より牡鹿郡 和渕山の西辺(船島)に着き その東方に船を留め(船澤)山頂に宮柱を立て神様を祭祀したとも 坂上田村麿将軍が 大同二年(806)遠田郡箆岳へ十一面観音を建立の節に和渕山本宮に「木船明神」を勧請したのがはじまりとも伝えられる

-

香取伊豆乃御子神社(石巻市折浜竹沢)

香取伊豆乃御子神社(かとりいづのみこじんじゃ)は 『延喜式神名帳927 AD.』所載 陸奥国 牡鹿郡 香取伊豆乃御子神社(かとりいつのみこ かみのやしろ)とされます 御祭神は 香取神宮の苗裔神(びょうえいしん)〈香取伊豆乃御子神(阿佐比古命)〉とされます

-

青麻神社(仙台市宮城野区岩切)〈青麻岩戸三光宮〉

青麻神社(あおそじんじゃ)は 社伝によれば 仁寿2年(852)現社家の祖 穂積保昌が 都よりこの地に来て 土民に麻の栽培を教え 一族の尊崇する日月星の三光神を窟中に奉祀したのが青麻岩戸三光宮の創始で 天和2年(1682)に常陸坊海尊(長寿伝説)が下野国(栃木県)出流山大日窟よりこの地に至り霊験を顕し中風病退除の神として 各地に青麻神社が広まりました

-

陸奥國 式内社 100座(大15座・小85座)について

陸奥国(むつのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 陸奥国には 100座(大15座・小85座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています

-

御釜神社(塩竃市)

御釜神社(おかまじんじゃ)は 鹽竈神社の末社とされますが 一説には元宮とも言われています 御祭神は 鹽竈神社と同じ 塩土老翁神(しおつちのおぢのかみ)です 境内地は 往古「甫出の浜(ほでのはま)」と称された浜辺で 我が国で最初に塩を作った場所と伝わり 例年7月4~6日は「藻塩焼神事」が行われ 古代の製塩方法を今に伝えています 境内には 日本三奇の一つ「四口の神釜」があり「変事が起こる前には御釜を満たす水の色が変わる」と云われます

-

冠川神社(境内社)& 仙台八坂神社

冠川神社(かんむりがわじんじゃ)は 明治7年(1874)に塩竈市鎮座 一之宮 塩竃神社 の境内に遷座した国幣中社「志波彦神社」の元宮です 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に名神大社として列する 朝廷から篤い信仰のある由緒ある古社です 御祭神「志波彦大神」は 記紀神話には登場せず この土地の土着神ともされている謎深き神です

-

志波彦神社(塩竈市一森山)

志波彦神社(しはひこじんじゃ)は 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載の名神大社として由緒ある國幣神社でしたが 社地狭隘の為に もとの鎮座地〈仙台市岩切の冠川〉から〈明治7年(1874)鹽竈神社の境内に〉遷座 現在は「志波彦神社・鹽竈神社」として1つの宗教法人となっています 御祭神は「鹽竈神(しおがまのかみ)」にご協力されたと伝わる「志波彦神(しはひこのかみ)」をお祀りします

-

鹽竈神社(塩竈市)

鹽竈神社は 「塩土老翁神」が 東北を平定する「武甕槌命&経津主神」の両神を先導して この地に至った折に ここに留まり 里人に製塩を教えたことに始まると伝えられます 全国にある鹽竈(鹽竃・塩竈・塩竃・塩釜・塩釡)神社の総本社です 元々は当地には 鹽竈神社のみが鎮座していましたが 明治時代に志波彦神社が境内に遷座して 現在は正式名称を「志波彦神社・鹽竈神社」として1つの宗教法人となっています