三ツ石神社(みついしじんじゃ) は 文永11年(1274)元寇の時 村人が 三所大権現神〈現 能理刀神社(対馬 西泊)〉に祈ると 荒神権現山の中腹より 神石三ツ飛出し 蒙古の異賊船を打砕き 浦合の村人を助け給うた神石とされ 崇められています この碑より東4mの地に鎮座していたが 港湾工事のため神石が地中に埋り この地に神霊碑を奉り建立したとあります

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

三ツ石神社(Mitsuishi Shrine)

(みついしじんじゃ)

[通称名(Common name)]

【鎮座地 (Location) 】

長崎県対馬市上対馬町西泊

[地 図 (Google Map)]

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》神石 三ツ石

【御神格 (God's great power)】(ご利益)

・浦合の村人を助け給うた神石

【格 式 (Rules of dignity) 】

【創 建 (Beginning of history)】

・文永11年(1274)元寇の時

スポンサーリンク

神社にお詣り(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

比田勝のフェリー港から 能理刀神社(対馬 西泊)へ向かう途中 181号と港湾からの道路が交差する地点に鎮座しています

三ツ石神社(Mitsuishi Shrine)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

文永11年(1274)元寇の時 対馬は最初に攻撃を受けて 防戦むなしく 甚大な被害を被り 多くの里人も殺され 或いは捕虜になったと伝わります

この「三ツ石」は 「三所大権現神に祈れば、荒神権現山の中腹より神石三ツ飛出し来りて、異賊船を打砕き給ひて、浦合の村人を助け給うた神石」とありますので 村人が守られた奇跡が起きた伝承が語られています

拝殿にすすみます

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

村人が祈ったとされる 三所大権現神は 現 能理刀神社(対馬 西泊)に向かいます

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載の

「對馬嶋 上縣郡 能理刀神社」の論社です

・能理刀神社(対馬 西泊)

スポンサーリンク

神社の伝承(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

文永11年(1274)元寇の時 村人を守った「神石 三ツ石 由来」について

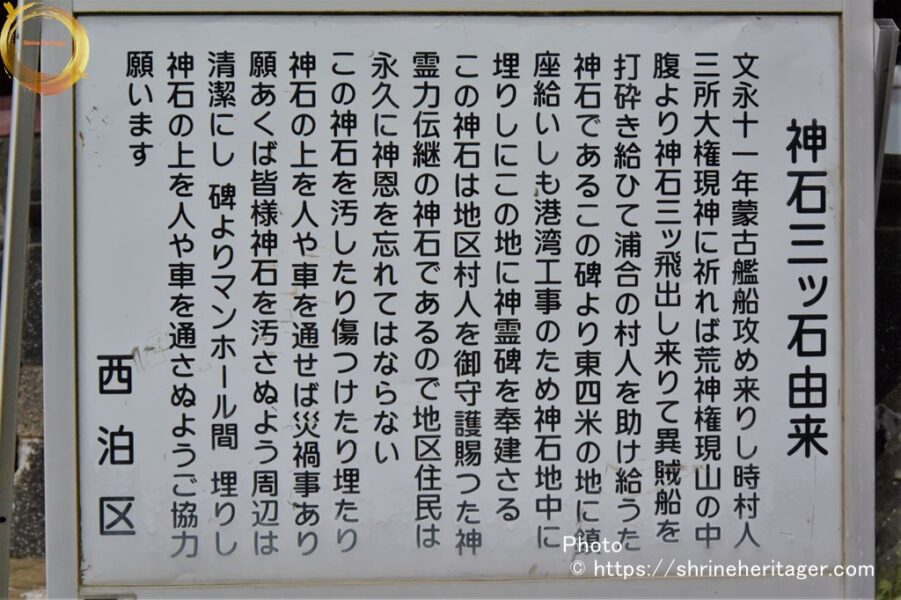

神石 三ツ石 由来

文永十一年、蒙古艦船 攻め来りし時、村人 三所大権現神に祈れば、荒神権現山の中腹より神石三ツ飛出し来りて、異賊船を打砕き給ひて、浦合の村人を助け給うた神石である。この碑より東四米の地に鎮座給いしも、港湾工事のため神石地中の埋りしに、この地に神霊碑を奉建さる。この神石は地区村人を御守護賜った神霊力伝継の神石であるので、地区住民は永久に神恩を忘れてはならない。

この神石を汚したり傷つけたり埋たり、神石の上を人や車を通せば、災禍事あり。願あくば皆様、神石をよごさぬよう周辺は清潔にし、碑よりマンホール間、埋りし神石の上を人や車を通さぬようご協力願います。

西泊区

Please do not reproduce without prior permission.

三ツ石神社(Mitsuishi Shrine)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.