名神大社〈延喜式内〉

-

宇佐神宮(宇佐市南宇佐)

宇佐神宮(うさじんぐう)は 全国4万社余りの八幡社の総本宮です 豊前国一之宮でもあります 神亀2年(725)創建以来 皇室から「伊勢神宮」につぐ「第二の宗廟(sobyo)」としての崇敬を受けています 信仰の地となってから約1300年 境内に足を踏み入れれば 日本の息吹が伝わります

-

咲前神社(安中市鷺宮)

咲前神社(さきさきじんじゃ)は 一の宮貫前神社(抜鉾神社)の旧鎮座地(前宮)です その由緒はとても古く 遠く神代に 経津主大神(ふつぬしのおおかみ)が 健御名方神(たけみなかたのかみ)を追って 上野国と信濃国の国境にある荒船山に御出陣をされた時の行在地であると伝わっています

-

伊古奈比咩命神社〈白浜神社〉(下田市白浜)

伊古奈比咩命神社(いこなひめのみことじんじゃ)は 三嶋大社の元宮とされ 神社の縁起に「この神 三宅島よりここに遷り 後更に 三島に遷座す」とあります 鎮座地 白浜海岸にある丘陵「火達山(ひたちやま)」は 古代から 伊豆半島から伊豆諸島に向けて神に祈り祀る祭祀遺跡で 祭神は伊豆諸島の開拓神「御島神=三嶋神」と その后神「伊古奈比咩命」が祀られます

-

楊原神社〈伊豆国三之宮〉(三島市北田町)〈『延喜式』名神大社 楊原神社〉

楊原神社(やなぎはらじんじゃ)は 伊豆国三之宮とされる名社 かつて伊豆国の国府があった場所の付近に鎮座します この地から 沼津に鎮座する楊原神社を国司が遥拝する為の遥拝所とした説や 国境が変わったので遷座したのであろうとの説もある 『延喜式』伊豆國 田方郡 楊原神社(名神大)(やなきはらの かみのやしろ)の論社です

-

三嶋大社(三島市大宮町)〈延喜式内社 名神大社・伊豆國一之宮〉

三嶋大社(みしまたいしゃ)は 古くから伊豆諸島の噴火・造島活動を司る神として 朝廷の尊崇を受ける 伊豆国一之宮です 平安中期以降に伊豆国賀茂郡から現在地に移ったとされ 平安末期には源頼朝が 源氏の再興を願い参詣祈願の後 治承4年(1180)旗挙げを果たし 鎌倉武家政権を樹立し 鎌倉幕府崇敬の神社となり 現在に至ります

-

一之宮 貫前神社(富岡市一ノ宮)

一之宮 貫前神社(いちのみや ぬきさきじんじゃ)は 菖蒲(綾女・あやめ)谷といわれる渓間に南面して鎮座しますが ご参拝には 一度 南の参道をのぼって大鳥居をくぐります 平坦な参道が弧を描くように総門に至ります するとそこからは 急な下りの石段となっていて 真下に社殿が建っています 上って 平らになって 今度は下りになる 全国でも珍しい「下り参道」でお詣りする神社です 古くからの由緒格式を持つ 上野国一之宮として崇敬を集めています

-

粟鹿神社(朝来市山東町粟鹿)〈但馬国一之宮〉

粟鹿神社(あわがじんじゃ)は 社伝によれば 粟鹿の名の由来として 鹿が粟をくわえて 粟鹿山から現れて 人々に農耕を教えたと伝えます その鹿が祀られているとも伝わる2000年以上の歴史とも云われる但馬国随一の古社で 但馬国一之宮・延喜式 名神大社に列しています

-

葛城一言主神社(御所市大字森脇)

葛城一言主神社(かつらぎひとことぬしじんじゃ)は 「葛城之一言主大神」を祀ります 境内には 推定樹齢1,200年の大イチョウがあり 古社であることが見事にわかります 里人は どの様な願い事でも 一言の願いならば叶う「一言さん(いちごんさん)」と信仰し続けています 『記紀神話』の伝承によれぱ 一言主神は 第21代雄略天皇の条に 雄略天皇と葛城山で狩りを競われた神として記され 大和朝廷の中心で大王家と対等ともされた最大の古代豪族「葛城氏」が 一極集中に向かう大王家(雄略天皇)との対立構図のように描かれているとも窺えます 『続日本紀』天平宝字8年( 764年)条では 雄略天皇と狩りを競った「高鴨神」が土佐国に流されていたが 天平宝字8年に元の地に祀ったとあります

-

興神社(壱岐市芦辺町)〈壱岐国一之宮〉(元印鑰宮)

興神社(ko shrine)は 壱岐国が王制の時代であった頃の 一支国(壱岐国)の王都の跡「原の辻遺跡」のすぐ傍に鎮座します 官庫の鑰(かぎ)や国府政所の印かんを納める所として「印鑰大明神」の社号で呼ばれ 格式高い由緒を伝えます 里人の通称名は「一の宮」です 現在では 本来の式内名神大社「天手長男神社」で「壱岐国一之宮」は当社「興神社」とする説が有力です

-

大鳥大社(堺市西区鳳北町)〈延喜式内社 名神大社・和泉国一之宮〉

大鳥神社(おおとりじんじゃ)は 和泉国一之宮です 延長5年(西暦927年)に完成した『延喜式神名帳』所載の名神大社(霊験特に著しい神社)です ご祭神「日本武尊(yamato takeru no mikoto)」の御霊が 白鳥となり舞い降りた聖地として まさしく大鳥(otori)の由来をもちます

-

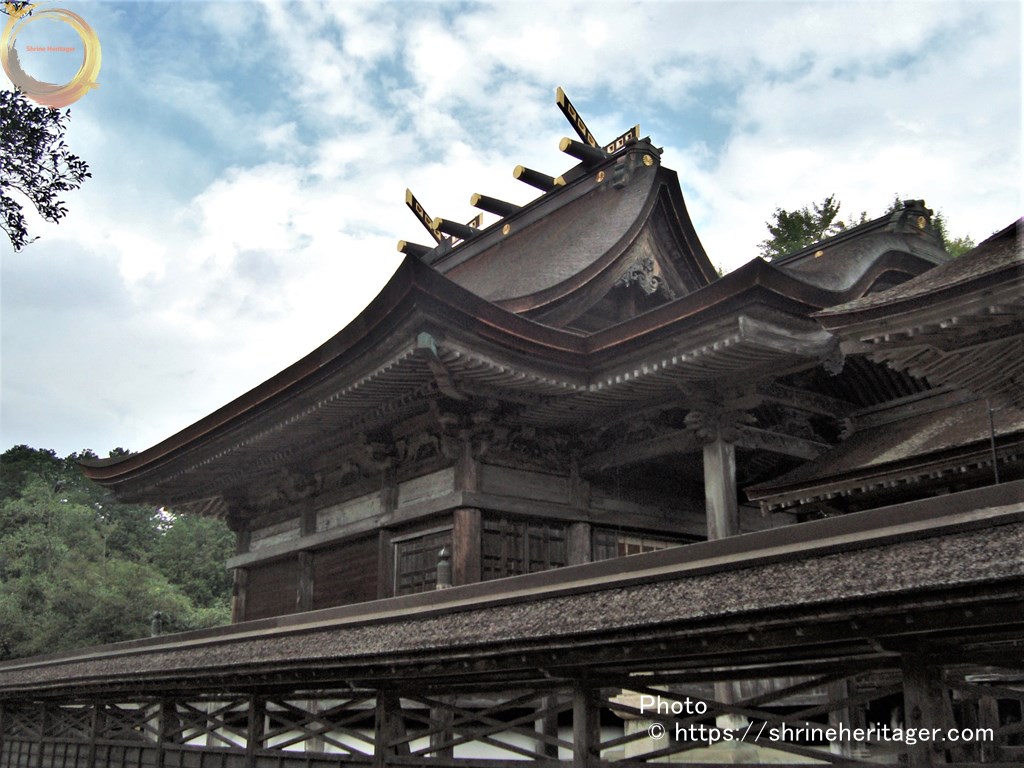

熊野大社(松江市)【後編】

熊野大社(くまのたいしゃ)は 「日本火出初社(hinomoto hidezome no yashiro)」とされていて 火の発祥の神社です 神代から出雲國を守り続ける「出雲國一の宮」です

-

熊野大社(松江市)【前編】

熊野大社(くまのたいしゃ)は 「日本火出初社(hinomoto hidezome no yashiro)」とされていて 火の発祥の神社です 神代から出雲國を守り続ける「出雲國一の宮」です

-

出雲大社(出雲市)【後編】

出雲大社(いずものおおやしろ)は ”遠き神代に 国を譲られた”「大国主大神(okuninushi no okami)」の偉業と その誠に感謝なさって 「天神(amatsu kami)」が 天日隅宮(amenohisumi no miya)を献上されたことに始まるとされています

-

出雲大社(出雲市)【前編】

出雲大社(いずも おおやしろ)は ”遠き神代に 国を譲られた”「大国主大神(おほくにぬしのおほかみ)」の偉業と その誠に感謝なさって 「天神(あまつかみ)」が 天日隅宮(あめのひすみのみや)を献上されたことに始まるとされています

-

中山神社(津山市一宮)〈延喜式内社 名神大社・美作國一之宮〉

中山神社(なかやまじんじゃ)は 古代の大和朝廷が「吉備国」を分割して 新たに「美作国(mimasaka no kuni)」を創設した際に「美作國 一之宮(ichi no miya)」となった格式と由緒を持ちます 多くの謎を残した太古の社でもあり 境内の奥には 今でも静かに「猿神(saru gami)」が坐ます

-

高天彦神社(御所市北窪)〈延喜式内社「高天三座」の一つ〉

高天彦神社(たかまひこじんじゃ)は 高天(たかま)は鎮座地の地名ですが 日本神話に登場する高天原(たかまがはら)であったとの伝説が残ります 古代の大和朝廷に敬われ延喜の制では最高の名神大社となった古社です 古代豪族の葛城氏が祖神を祀り ここに坐ます

-

酒列磯前神社(ひたちなか市磯崎町)〈延喜式内社 名神大社〉

酒列磯前神社(さかつらいそさきじんじゃ)は 御祭神は 遠い海の彼方「常世の国」から「宝船」に乗って降臨された「少彦名命(すくなひこなのみこと)」です 「神秘の参道」があり これを抜けると 境内に宝くじの高額当選者が出る続ける「幸運の亀」が坐し 参拝者はあとを絶ちません あなたにもきっと幸運が待っています

-

住吉神社(鴨居瀬)(対馬市美津島町鴨居瀬字住吉)

住吉神社(すみよしじんじゃ)は 九州から対馬島へと渡る゛鴨(かも)と云う名の小舟゛が着く゛鴨居瀬(かもいせ)゛に鎮座 山幸彦命と 豊玉姫命の出産故事 日本の皇室の歴史の始まりを造った神の生誕を祀る霊地です 後世になり 神功皇后が その故事に倣い 行宮とされて 住吉三柱神を祀ったのが 神社としての始まりとされています

-

子眉嶺神社(相馬郡新地町)

子眉嶺神社(こびみねじんじゃ)は 今から1300年の昔 「飛鳥(あすか)の都」から 遠く離れた「陸奥國(むつのくに)」に逃れてきた 美しく身分の高い姫君の物語「姫君と名馬」の伝承を持ちます 神社の格式は 大和朝廷に敬われ 延喜の制では最高の名神大社となった古社です

-

田島神社(唐津市呼子町)

田島神社(たじまじんじゃ)は 遣隋使(kenzuishi)や遣唐使(kentoshi)が 大陸に渡る前に祈りを捧げて 旅立ちをした 大陸へ渡る海の道を持ちます 福岡県の「宗像大社」にも匹敵する備前國最古の社と伝わり 御祭神も同じ「道主貴(michinushi no muchi)」を祀ります