-

莫越山神社(南房総市沓見)

莫越山神社(なこしやまじんじゃ)は 社伝には神武天皇元年 天富命が 阿波の忌部の諸氏を率いて安房に開拓の為 移り住んだ時 安房の東方の開拓をした 天富命の孫 小民命(おたみのみこと)その御子 御道命(みぢのみこと)が 莫越山に手置帆負命を祀り 彦狭知命を合祀したと伝わります 式内社の論社としては ここ沓見と宮下の2社が挙げられます

-

莫越山神社(南房総市宮下)

莫越山神社(なこしやまじんじゃ)は ご神体山〈莫越山〉の麓に遥拝所として造営され 往古境内は広大 神殿は壮麗でしたが 中世を経て荒廃したと社伝は云い 古代の祭祀遺跡が周辺に点在し 古くから信仰があることがわかります 式内社の論社としては ここ宮下と沓見の2社が挙げられます

-

天神社〈下立松原神社の境内〉(南房総市白浜町)

天神社(あまつかみのやしろ)は 下立松原神社の拝殿の向かって右側に鎮座します 高御産巣日神(タカミムスビノカミ)神産巣日神(カミムスビノカミ)を祀る式内社の論社で 本郷 谷(ヤツ)部落から昭和3年に下立松原神社本殿に合祀されました その後 昭和12年(1937)に改めて天神社を祀ったものです

-

和気能酢神社(隠岐 隠岐の島町下西)

和気能酢神社(わけのすじんじゃ)は 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載の式内社です 酒造りに関連した神社のようで『隠州神名帳(Onshu Shinmeicho)』〈貞観5年(863)国内神名帳〉には 従1位 和氣能酒大明神とあり 松尾神社(まつのおさん)とも呼ばれていました

-

牛床詣所(うしどこもいしょ)〈山に参った男達を出迎えた里人の聖地〉

牛床詣所は 屋久島中央部の三岳の神の遥拝所です 里人が山に守られている畏怖の念と感謝をお山に詣でて お伝えする原初の山岳信仰の形式を今に伝えています 標高1936mの宮之浦岳は益救神社の奥宮で かつては毎年春と秋の2回 男衆の「嶽参り」があり 牛床詣所で女子供は山に参った男達を出迎えた里人の聖地とされています

-

益救神社(屋久島町宮之浦)

益救神社(やくじんじゃ)は 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載される 全国の式内社「2861社」の中で 最南端の屋久島に鎮座します 長い歴史を持ち 元々は屋久島中央部の三岳(宮之浦岳・永田岳・栗生岳)の神を祀ったものとも云われ 当神社の奥宮は 宮之浦岳の山頂に鎮座しています

-

洲宮神社(館山市洲宮)〈延喜式内 大社・安房國一之宮の論社〉

洲宮神社(すのみやじんじゃ)は 元々は南側の魚尾山(とおやま)山上に鎮座しましたが 文永10年(1273)火災により古書などを焼失して現在地へ遷座します 明治5年(1872)教部省が式内社と認定しますが 翌6年(1873)洲崎神社を式内社であると覆し 式内社論争となります 両社とも近代社格制度では縣社に列格されました

-

加紫久利神社(出水市下鯖町)

加紫久利神社(かしくりじんじゃ)は 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載の式内社で 薩摩国の二ノ宮とされる古社です 社名は元宮とされる「箭筈嶽〈加紫久利山〉」 薩摩國の建国と同時(702年)に肥後との国境にそびえる 加紫久利山からの由来と伝わります

-

比奈麻治比賣命神社(隠岐 西ノ島町宇賀)

比奈麻治比売命神社(ひなまちひめのみことじんじゃ)は 旧鎮座地の西ノ島町の北東端の『済』という地から昭和3年(1928)に現在地に遷座します 六国史の『日本後紀』延暦18年(799)5月の條に 渤海国から我国の遣渤海使(ケンボッカイシ)らが 海を渡り帰国の途 海中の夜闇の中で迷うと 遠くに火光が見え これを目指して嶋の浜に無事に着く 暗夜の航海を火光で助けた比奈麻治比売命の霊験であると官社にして頂きたいと上奏が記されています

-

宇受賀命神社(隠岐 海士町宇受賀)

宇受賀命神社(うつかみことじんじゃ)は 中ノ島〈海士町〉に鎮座する『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載の名神大社です 島内の伝説によれば 御祭神の宇受賀命は 隣島の西ノ島の大山神社の御祭神と 姫神〈西ノ島・宇賀地区の比奈麻治比賣命神社の御祭神 比奈麻治比賣(ヒナマチヒメノ)命〉との結婚をめぐって争い これに勝利した神と伝わります

-

焼火神社(隠岐 西ノ島町美田)

焼火神社(たくひじんじゃ)は 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)所載の式内社の参考論社ですが むしろ式外社と考えられています 島前(とうぜん)の西ノ島の最高峰である焼火山(たくひやま)は 隠岐の島前カルデラを生み出した火山島の中央火口丘の名残りです 約600万年前に現在の島の原型が造り出されました 隠岐を創り出した源を神体として祀る神社です

-

水祖神社(隠岐 隠岐の島町城北町)

水祖神社(みおやじんじゃ)は 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)所載の式内社の参考論社とされています 洪水で当神社が流れて祀られたのが 八尾川の河口近く天神原に鎮座する水祖神社との伝承があり 或いは 当神社が天神原からの分祀であるとの説もあるようです

-

水祖神社(隠岐 隠岐の島町港町)

水祖神社(みずそじんじゃ)は 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載の論社です 大昔 八尾川上流沿いにあった小さな祠が洪水で流れ着き これが合祀されている天満宮とのこと 隠岐の島町に住んでいる人の大半は この神社を天神さんと呼び慣れ親しんでいるようです

-

奈伎良比賣神社(隠岐 海士町豊田)

奈伎良比賣神社(なぎらひめじんじゃ)は 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載の式内社とされています 柳井姫神社(やないひめじんじゃ)とも称されたとしていて この姫神2柱〈奈伎良比賣命・柳井姫命〉の伝承がそれぞれあります しかし この2柱の女神は 同神ともされていて 謎めいた祭神となっています

-

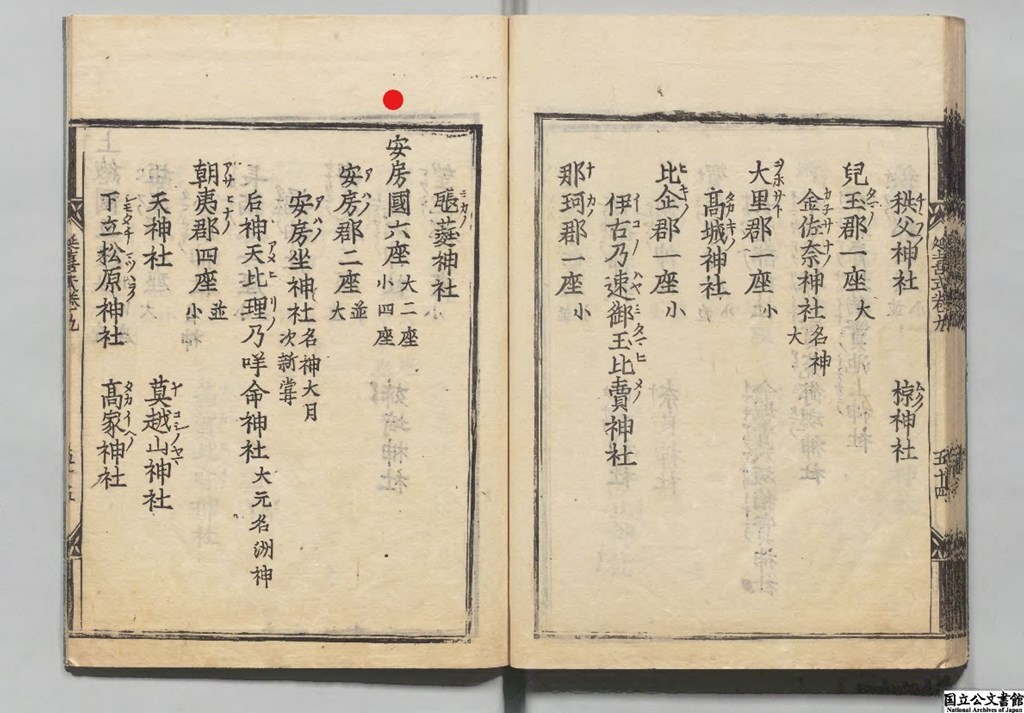

安房國の 式内社〈6座(大2座・小4座)〉について

安房國(あわのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載されている当時の官社です 安房國には 6座(大2座・小4座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています

-

比奈麻治比賣神社 旧跡地(隠岐 西ノ島 済)

比奈麻治比賣神社 旧跡地は 西ノ島町の北東端の『済』という地で 古代に日本海を航海した船を救う火光を放つ神〈灯台のような〉とされています 六国史の延暦18年(799)に 遣渤海使(ケンボッカイシ)らが帰途の折 夜闇の海原で迷うと 遠くに火光が見え お陰で 嶋の浜に無事に着きます これは比奈麻治比売命の霊験であると上奏し官社になったと記されています 昭和3年(1928)に祭祀ともに現在の鎮座地に遷座します

-

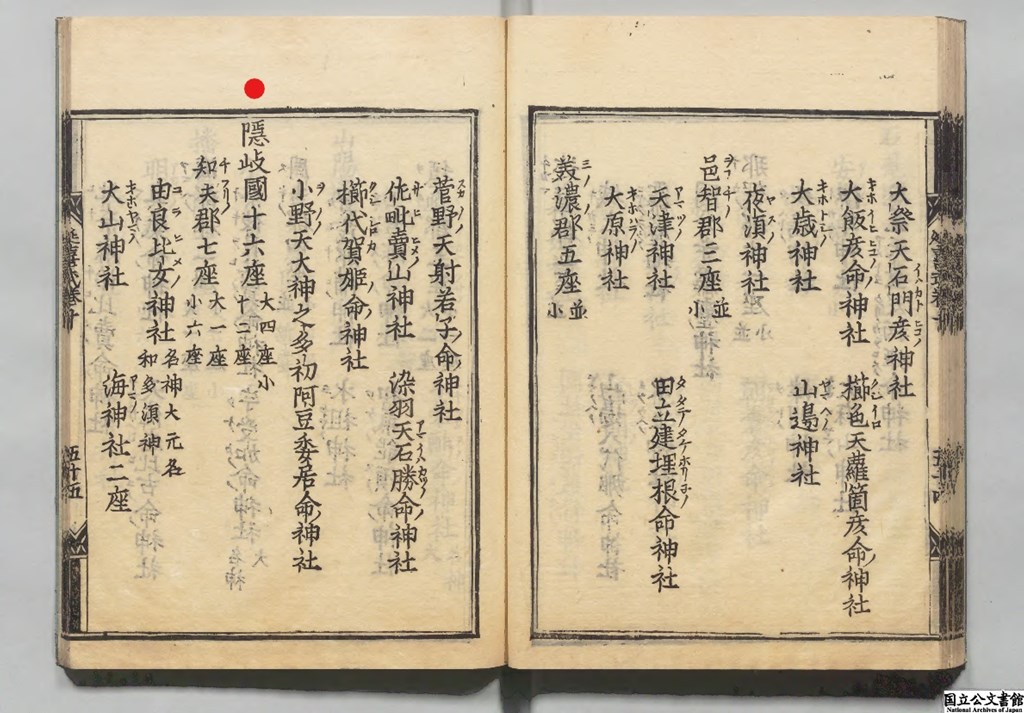

隠岐国 式内社16座(大4座・小2座)について

隠岐の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載されている 隠岐國の16座(大4座・小12座)の神社のことです 現在の論社は 22神社となり 隠岐の固有の神々を祀る神社が多く貴重です

-

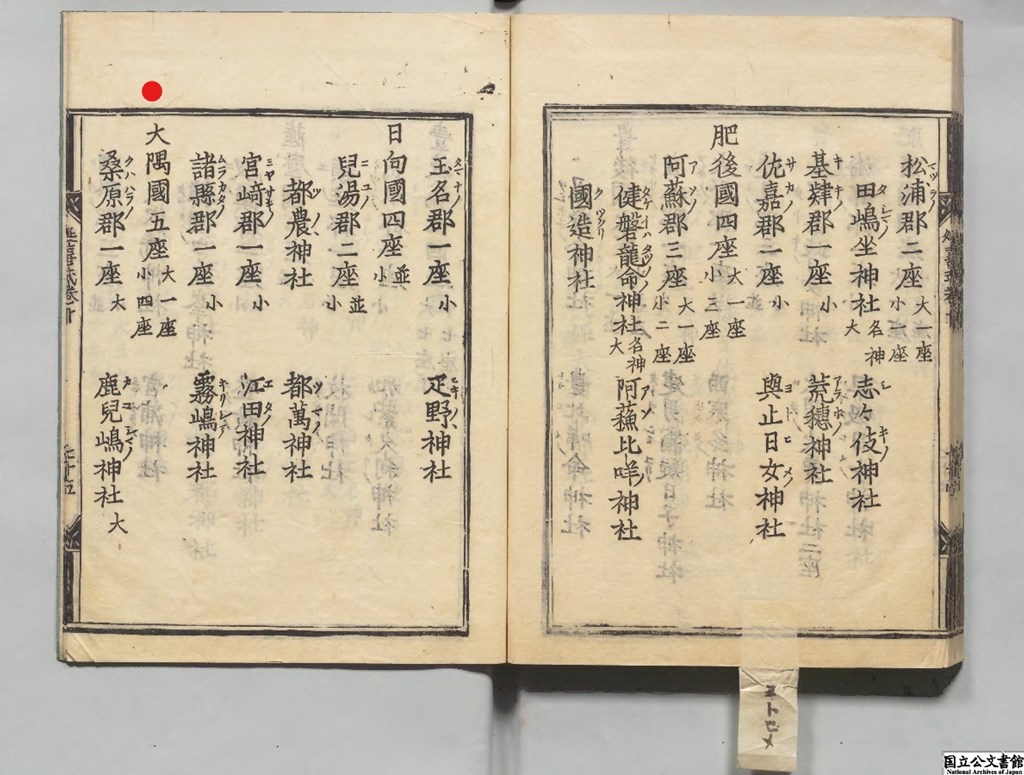

大隅国 式内社 5座(大1座・小4座)について

大隅国(おほすみのくに)の式内社は 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載されている 大隅国の5座(大1座・小4座)の神社のことです 最南端の式内社として 益救神社(屋久島町宮之浦)もあります

-

伊勢命神社(隠岐 隠岐の島町久見)

伊勢命神社(いせみことじんじゃ)は 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載の名神大社です 正史の『続日本後紀』嘉祥元年(846)の条には「伊勢命神 しばしば霊験あるにより 明神の列に預かる」と その御神威を記しています 鎮座地の久見(クミ)地区は 太古から栄えた地で 西日本最大の黒耀石の産地でもありました 本殿は隠岐造りの三間社です

-

眞氣命神社(隠岐 西ノ島町宇賀)〈『延喜式』眞氣命神社〉

眞氣命神社(まけのみことじんじゃ)は 隠岐 西ノ島の物井地区に鎮座する『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載の式内社とされます 江戸時代には所在不明とされていましたが 明治初期の式内社調査で比定されています 祭神の眞氣命については おそらく地主神であろうとされています