息栖神社(いきすじんじゃ)は 鹿島神宮・香取神宮と並び称される東国三社の一つとして 古くから信仰を集める神社です 創祀は遠く 神功皇后の御代と伝えられ 六国史『日本三代実録』〈延喜元年(901年)成立〉に「於岐都説神」と記されているのが当社とされています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

息栖神社(Ikisu shrine)

[通称名(Common name)]

【鎮座地 (Location) 】

茨城県神栖市息栖2882

[地 図 (Google Map)]

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》岐神〈久那斗神〉(くなどのかみ)

《配》天鳥船命(あめのとりふねのみこと)

住吉三神(すみよしさんしん)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・除厄招福の神・井戸の神〈岐神〉

・交通守護の神〈天鳥船命〉

・海上守護の神〈住吉三神〉

【格 式 (Rules of dignity) 】

〈式外社〉

・六国史『日本三代実録〈延喜元年(901年)成立〉』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

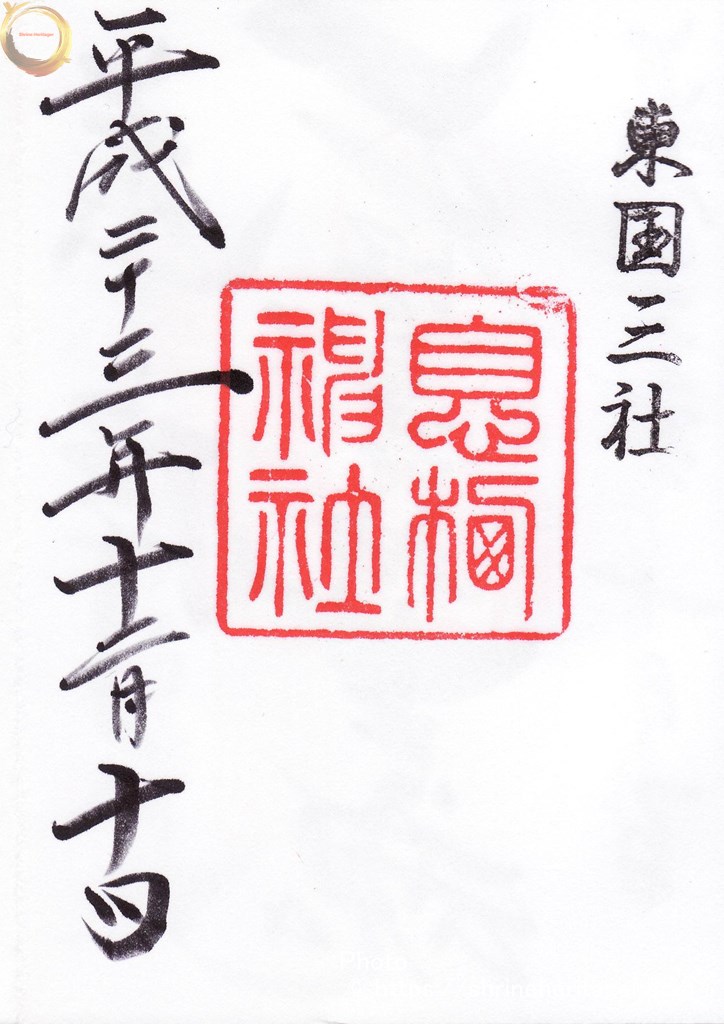

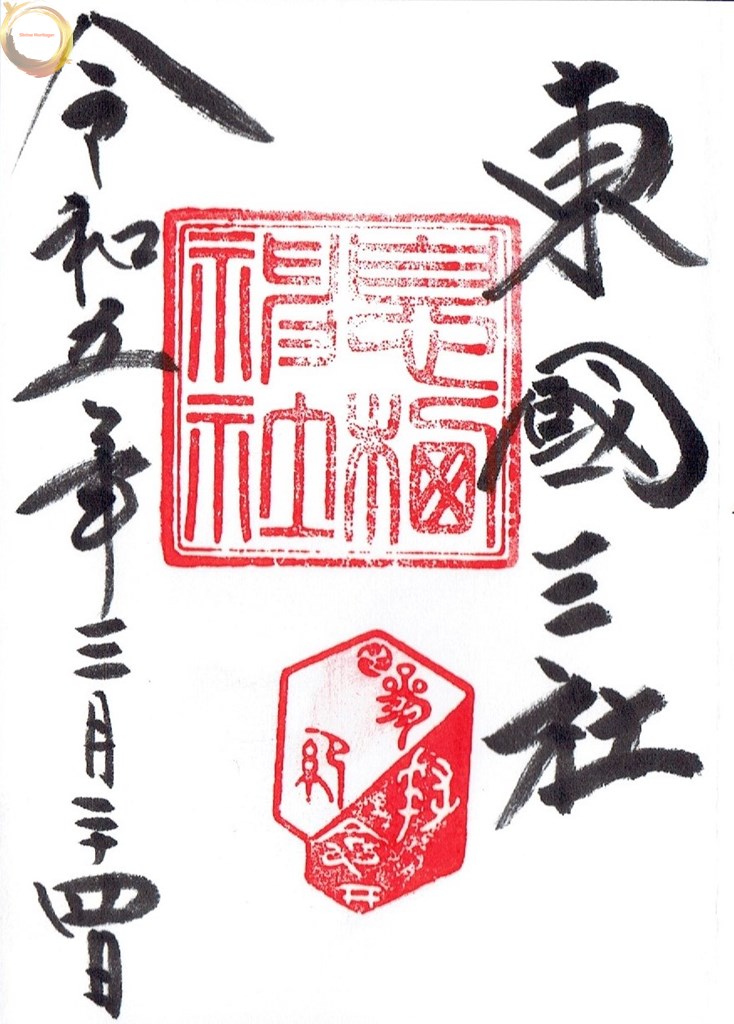

息栖神社

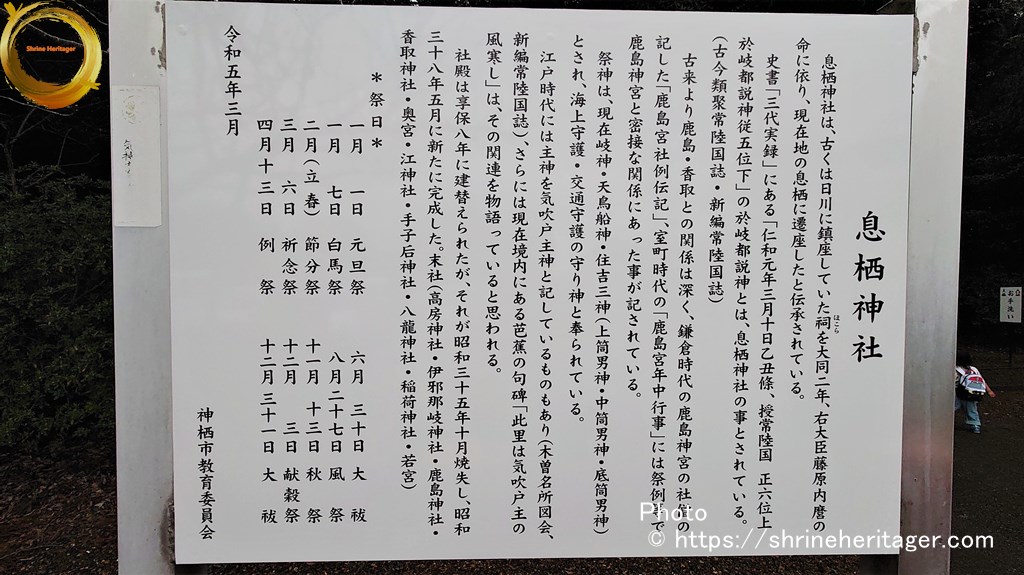

息栖神社は、古くは日川に鎮座していた祠(ほこら)を大同二年、右大臣藤原内麿の命に依り、現在地の息栖に遷座したと伝承されている。

史書「三代実録」にある「仁和元年三月十日乙丑條、授常陸国正六位上於岐都説神従五位下」の於岐都説神とは、息栖神社の事とされている。

(古今類聚常陸国誌・新編常陸国誌)

古来より鹿島・香取との関係は深く、鎌倉時代の鹿島神宮の社僧の記した「鹿島宮社例伝記」、室町時代の「鹿島宮年中行事」は祭例等で鹿島神宮と密接な関係にあった事が記されている。

祭神は、現在岐神・天鳥船神・住吉三神(上筒男神・中筒男神・底筒男神)とされ、海上守護・交通守護の守り神と奉られている。

江戸時代には主神を気吹戸主神と記しているものもあり(木曽名所図会、新編常陸国誌)、さらには現在境内にある芭蕉の句碑「此里は気吹戸主の風寒し」は、その関連を物語っていると思われる。

社殿は享保八年に建替えられたが、それが昭和三十五年十月焼失し、昭和三十八年五月に新たに完成した。末社(高房神社・伊邪那岐神社・鹿島神社・香取神社・奥宮・江神社・手子后神社・八龍神社・稲荷神社・若宮)*祭日*

一月 一日 元旦祭 六月 三十日 大 祓

一月 七日 白馬祭 八月二十七日 風 祭

二月(立春) 節分祭 十一月十三日 秋 祭

三月 六日 祈念祭 十二月 三日 献穀祭

四月 十三日 例 祭 十二月三十一日大 祓令和五年三月 神栖市教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

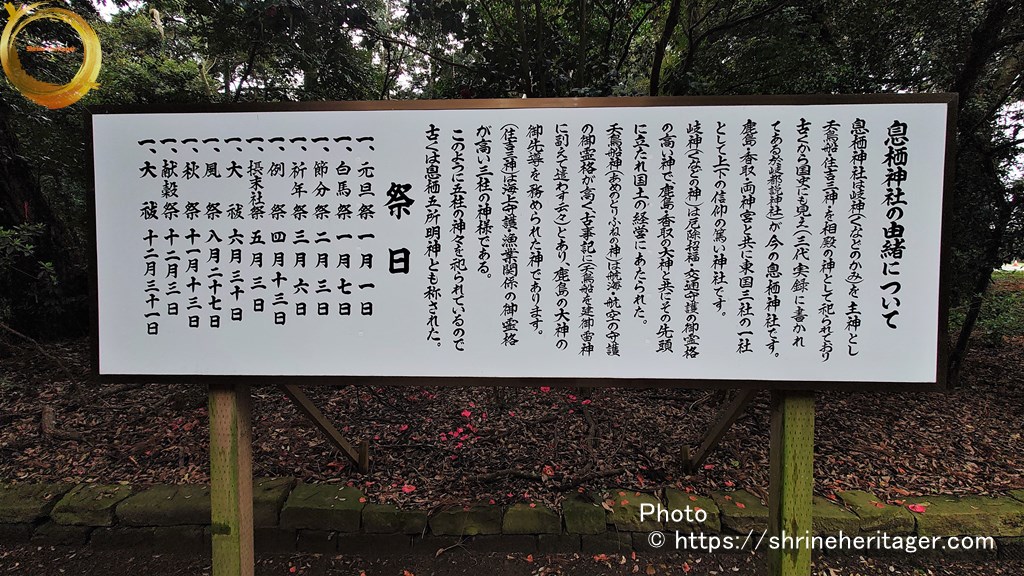

息栖神社の由緒について

息栖神社は岐神(くなどのかみ)を主神とし 天烏船・住吉三神を相殿の神として祀られており 古くから国史に見え(三代実録に書かれてある於岐都説神社)が今の息栖神社です。

鹿島・香取・両神宮と共に東国三社の一社として上下の信仰の篤い神社です。

岐神(くなどの神)は厄除招福・交通守護の御霊格の高い神で、鹿島・香取の大神と共にその先頭に立たれ国土の経営にあたられた。

天烏船神(あめのとりふねのかみ)は航海・航空の守護の御霊格が高く、古事記に(天烏船を建御雷神に副えて遣わす云々)とあり、鹿島の大神の御先導を勤められた神であります。

(住吉三神)は海上守護・漁業関係の御霊格が高い三柱の神様である。

このように五柱の神々を祀られていめので古くは息栖五所明神とも称された。現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

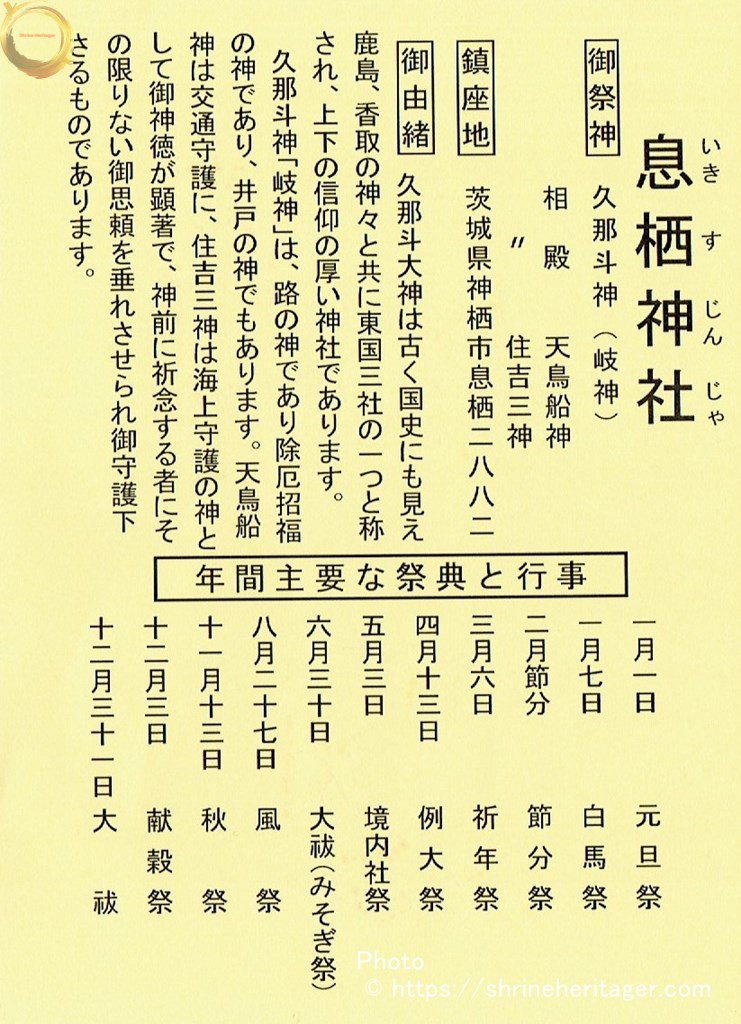

息栖神社(いきすじんじゃ)

御祭神 久那斗神(岐神)

相 殿 天烏船神 住吉三神鎮座地 茨城県神栖市息栖二八八二

御由緒

久那斗大神は古く国史にも見え、鹿島、香取の神々と共に東国三社の一つと称され、上下の信仰の厚い神社であります。久那斗神「岐神」は、路の神であり除厄招福の神であり、井戸の神でもあります。天鳥船神は交通守護に、住吉三神は海上守護の神として御神徳が顕著で、神前に祈念する者にその限りない御思頼を垂れさせられ御守護下さるものであります。

息栖神社配布資料より

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【境内社 (Other deities within the precincts)】

・境内社〈五柱合祀〉(・香取神社・手子后神社・八龍神社・江神社・若宮)

・境内社〈四柱合祀〉(・鹿島神社・伊邪那岐神社・高房神社・奥宮)

Please do not reproduce without prior permission.

・稲荷神社

Please do not reproduce without prior permission.

・二の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・神門

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・力石&芭蕉の句

Please do not reproduce without prior permission.

・御神木

Please do not reproduce without prior permission.

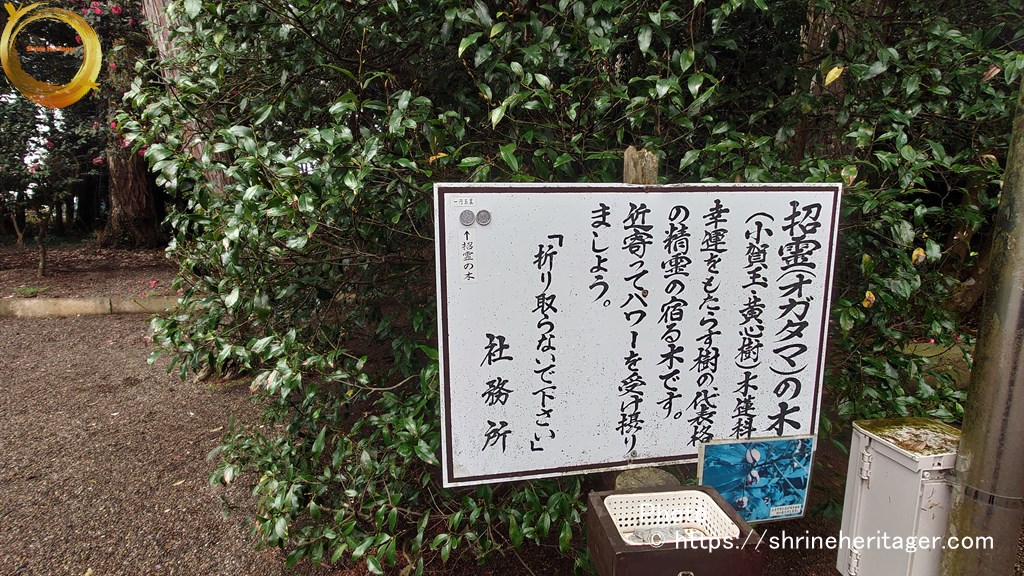

・招霊(おがたま)の木

Please do not reproduce without prior permission.

・息栖ゆかりの歌碑

Please do not reproduce without prior permission.

・礎石

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・社務所&みや桜

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【境外社 (Related shrines outside the precincts)】

Please do not reproduce without prior permission.

・一の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・忍潮井(おしおい)男瓶(おがめ)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・忍潮井(おしおい)女瓶(めがめ)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

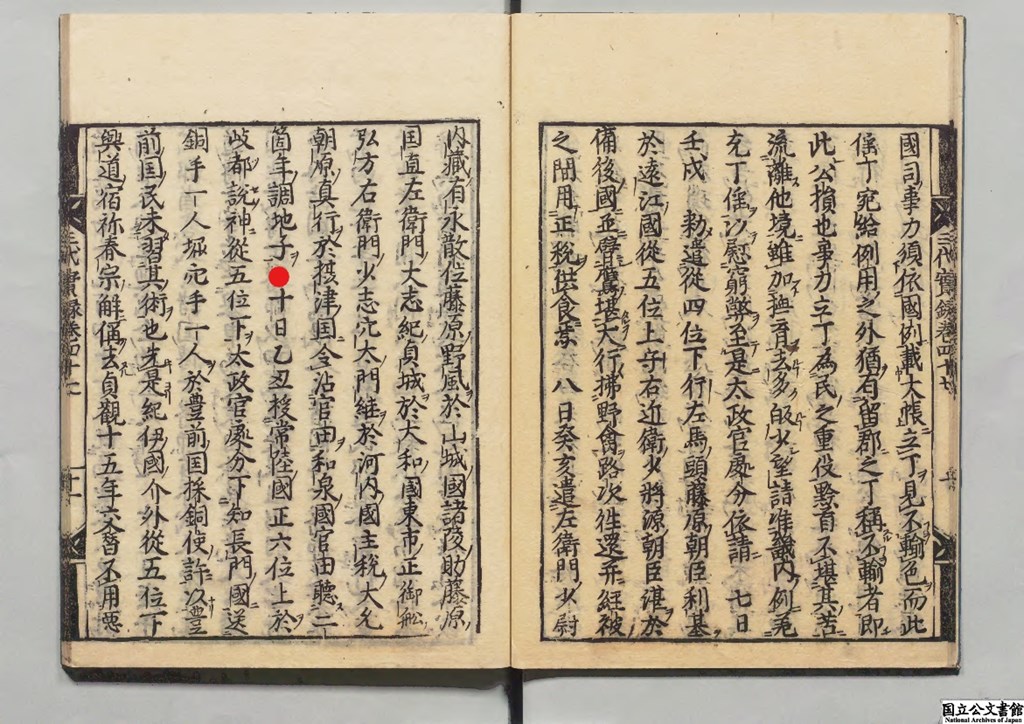

『日本三代実録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

社伝では 『日本三代実録』に記されている 於岐都説神社(ヲキツセノカミ)が 今の息栖神社であると伝えます

【抜粋意訳】

巻四十七

仁和元年(八八五)三月十日〈乙丑〉の条〇十日乙丑

授に 常陸ノ國 正六位上 於岐都説神(ヲキツセノカミ)に 從五位下を太政官處分。下知長門國、送破銅手一人・掘穴手一人、於豐前國採銅使許。以豐前國民、未習其術也。」先是、紀伊國介外從五位下興道宿禰春宗解稱。去貞觀十五年交替、不用悪稻五萬七千九百卅一束、既爲藁芥、不更出計。請准未納、率廻成全物。至是許之

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

古代 香取海(かとりのうみ)にあった 息栖の津(おきすのつ)(港)

息栖の津(おきすのつ)(港)は 水上交通の重要な拠点であったことが知られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

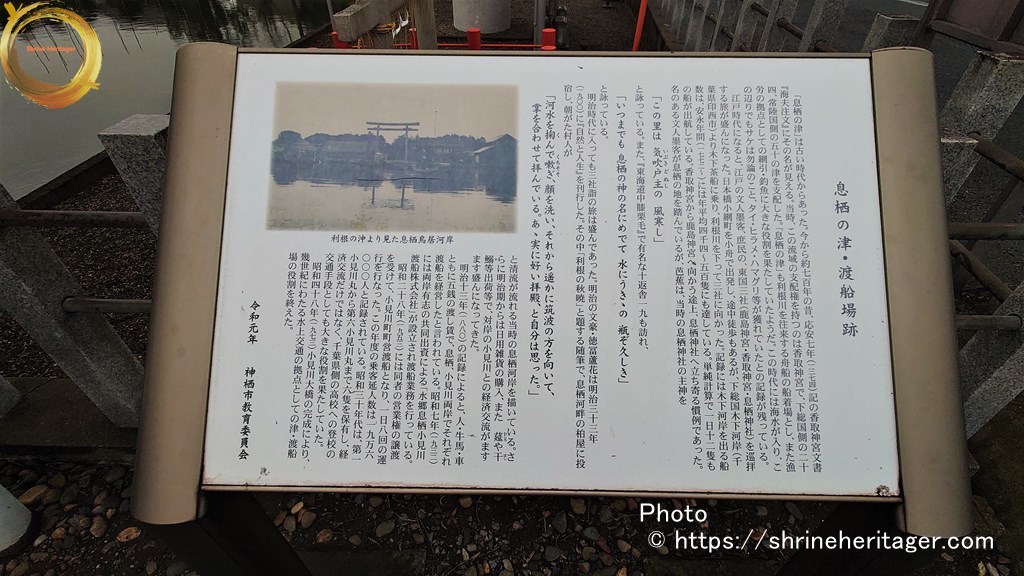

息栖の津・渡船場跡

「息栖の津」は古い時代からあった。今から約七百年の昔、応安七年(1374)記の香取神社文書『海夫注文』にその名が見える。当時、この流域の支配権を持つのは香取神社で、下総国側の二十四、常陸国側の五十の津を支配した。

「息栖の津」も利根川を往来する舟船の船着場とし、また魚労の拠点としての網引・釣魚に大きな役割を果たしていたようだ。この時代には海水が入り、この辺りでもサケは勿論のこと、タイ・ヒラメ・ハマグリ等が獲れていたとの記録が残っている。江戸時代になると、江戸の文人墨客、庶民の、東国三社(鹿島神宮・香取神宮・息栖神社)を巡拝する旅が盛んになった。日本橋小網町を小船で出発し、途中徒歩もあるが、下総国木下河岸(千葉県印西市)より木下茶船に乗り、利根川を下って三社に向かった。記録には木下河岸を出る船数は、安永年間(1772~)には年平均4,400~4,500隻にも達している。単純計算で1日12隻もの船が出航している。香取神社から鹿島神宮へ向かう途上、息栖神社へ立ち寄る慣例であった。名のある文人墨客が息栖の地を踏んでいるが、芭蕉は、当時の息栖神社の主神を

「この里は 気吹戸主の(いぶきどぬし) 風寒し」

と詠っている。また『東海道膝栗毛』で有名な十返舎一九も訪れ、「いつまでも 息栖の神の名にめでて 水にうききの 瓶ぞ久しき」

と詠っている。明治時代に入っても三社詣の旅は盛んであった。明治の徳冨蘆花は明治三十三年(1900)に『自然と人生』を刊行した。その中「利根の秋暁」と題する随筆で、息栖河畔の柏屋に投宿し、朝がた村人が「河水を掬(く)んで嗽(くちそそ)ぎ、顔を洗い、それから遥かに筑波の方を向いて、掌を合わせて拝んでいる。ああ実に好い拝殿、と自分は思った。」

と清流が流れる当時の息栖河岸を描いている。さらに明治期からは日用雑貨品の購入、また莚(むしろ)や干鰯(ほしか)等出荷等で、対岸の小見川との経済交流がますます盛んになってきた。

明治十三年(1880)の記録によると、人・牛馬・車ともに五銭の渡し賃で、息栖、小見川両岸でそれぞれ渡船を経営したと言われている。昭和七年(1932)には両岸有志の共同出資による「水郷息栖小見川渡船株式会社」が設立され渡船業務を行っている。昭和二十八年(1953)には同者の営業権の譲渡を受けて、小見川町町営渡船となり、1日8回の運行を行った。この年度の乗客延人数は19万6千人と記録されている。昭和三十年代は、第一小見川丸から第六小見川丸まで六隻を保有し、経済交流だけではなく、千葉県側の高校への登校の交通手段としても大きな役割を果たしていた。

昭和四十八年(1973)小見川大橋の完成により、幾世紀にわたる水上交通の拠点としての津・渡船場の役割を終えた。令和元年 神栖市教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

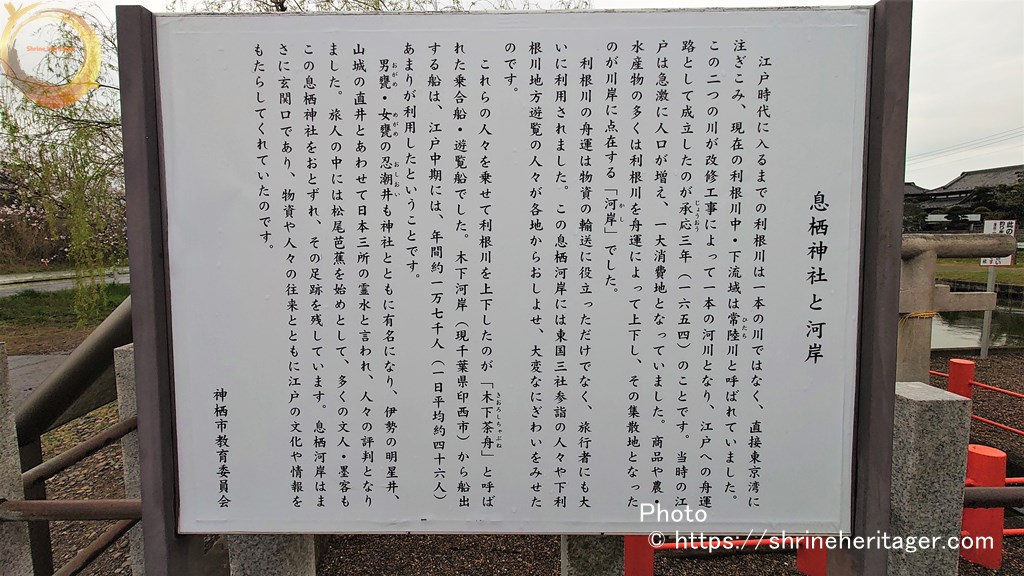

息栖神社と河岸

江戸時代に入るまでの利根川は一本の川ではなく、直接東京湾に注ぎこみ、現在の利根川中・下流域は常陸(ひたち)川と呼ばれていました。

この二つの川が改修工事によって一本の河川となり、江戸への船運路として成立したのが承応三年(1654)のことです。当時の江戸は急激に人口が増え、一大消費地になっていました。商品や農・水産物の多くは利根川を舟運によって上下し、その集散地となったのが川岸に点在する「河岸」でした。利根川の舟運は物資の輸送に役立っただけでなく、旅行者にも大いに利用されました。この息栖河岸には東国三社参詣の人々や下利根川地方遊覧の人々が各地からおしよせ、大変なにぎわいをみせたのです。

これらの人々を乗せて利根川を上下したのが「木下茶舟(きおろしちゃぶね)」と呼ばれた乗合舟・遊覧船でした。木下河岸(現千葉県印西市)から船出する船は、江戸中期には、年間約1万7千人(1日平均約46人)あまりが利用したということです。男甕(おがめ)・女甕(めがめ)の忍潮井(おしおい)も神社とともに有名になり、伊勢の明星井、山城の直井とあわせて日本三所の霊水と言われ、人々の評判となりました。旅人の中には松尾芭蕉を始めとして、多くの文人・墨客もこの息栖神社をおとずれ、その足跡を残しています。息栖河岸はまさに玄関口であり、物資や人々の往来と共に江戸の文化や情報をもたらしてくれていたのです。

神栖市教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

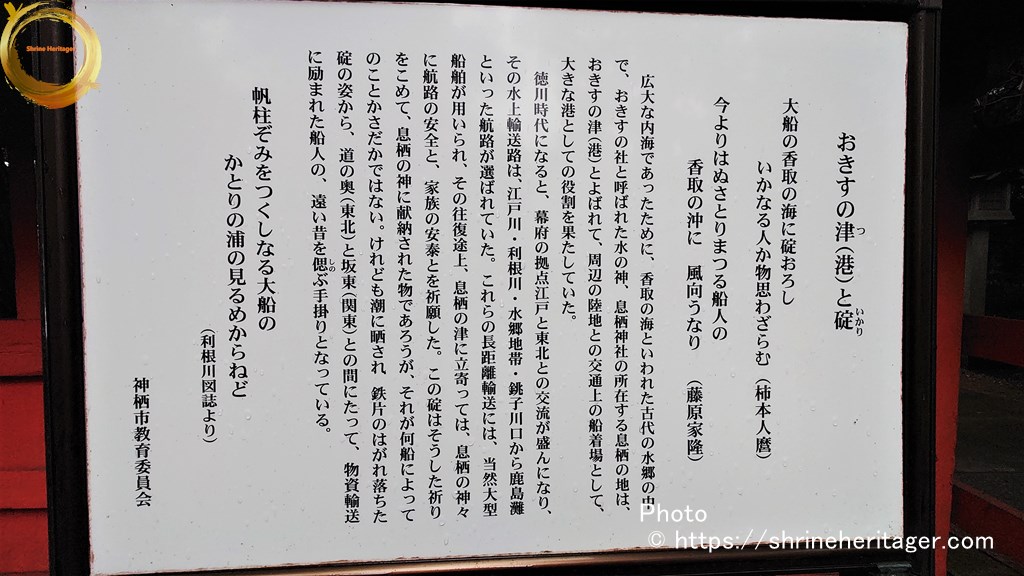

おきすの津(港)と碇(いかり)

大船の香取の海に碇おろし

いかなる人か物思わざらむ(柿本人麿)今よりはぬさとりまつる船人の

香取の沖に 風向うなり(藤原家隆)広大な内海であったために、香取の海といわれた古代の水郷の中で、おきすの社と呼ばれた水の神、息栖神社の所在する息栖の地は、おきすの津(港)と呼ばれて、周辺の陸地との交通上の船着場として、大きな港としての役割を果たしていた。

徳川時代になると、幕府の拠点江戸と東北との交流が盛んになり、その水上輸送路は、江戸川・利根川・水郷地帯・銚子川口から鹿島灘といった航路が選ばれていた。これらの長距離輸送には、当然大型船舶が用いられ、その往復途上、息栖の津に立ち寄っては、息栖の神々に航路の安全と、家族の安泰とを祈願した。この碇はそうした祈りをこめて、息栖の神に献納された物であろうが、それが何船によってのことかさだかではない。けれども潮に晒され、鉄片のはがれ落ちた碇の姿から、道の奥(東北)と板東(関東)との間にたって、物資輸送に励まされた船人の、遠い昔を偲(しの)ぶ手がかりとなっている。

帆柱ぞみをつくしなる大船の

かとりの浦の見るめからねど(利根川図誌より)神栖市教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

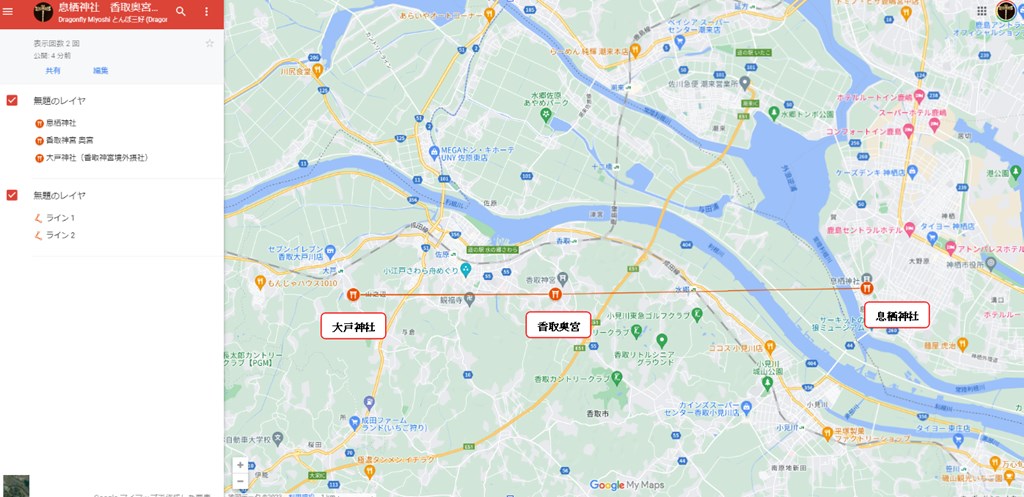

東国三社〈・鹿島神宮・香取神宮・息栖神社〉について

東国三社の位置関係は 案内板の通りです

Please do not reproduce without prior permission.

東西に一直線に並ぶ〈・大戸神社・香取神宮奥宮・息栖神社〉の3社

香取神宮は 経津主命(ふつぬしのみこと)を祀ります

・香取神宮(香取市)下総国一之宮

・〈経津主大神の荒御魂(あらみたま)を祀る〉香取神宮 奥宮(香取市)

大戸神社は 『香取郡誌』〈明治33年8月(1900)〉に 天鳥船命を祀るのでないか? と記されています

清宮秀堅曰く

出雲国造神賀詞に天鳥船命 布津努志命 乎副天降遣天 云々とあり

此神固と香取神を共に大節を握り天下を平定したるものなり

然るに其胴の香取神宮近隣の地より鳥船命を祀れるものに非るか『香取郡誌』〈明治33年8月(1900)〉より

・大戸神社(香取市大戸)

息栖神社(いきすじんじゃ)〈鹿島神宮 摂社〉は 相殿に天乃鳥船神を祀ります

息栖神社は

鹿島神宮(茨城県鹿嶋市)香取神宮(千葉県香取市)とともに

東国三社(とうごくさんじゃ)と呼ばれます

久那斗神(くなどのかみ)を主神とし 相殿に天乃鳥船神(あめのとりふねのかみ)住吉三神を祀っています

・息栖神社(神栖市息栖)

天乃鳥船神(あめのとりふねのかみ)は 経津主命(ふつぬしのみこと)は 同一神の別名を伝えたものともされます

この3社〈大戸神社・香取神宮奥宮・息栖神社〉が 東西に一直線に並ぶのは何かしらの意味があるとする説があります

Google MAP

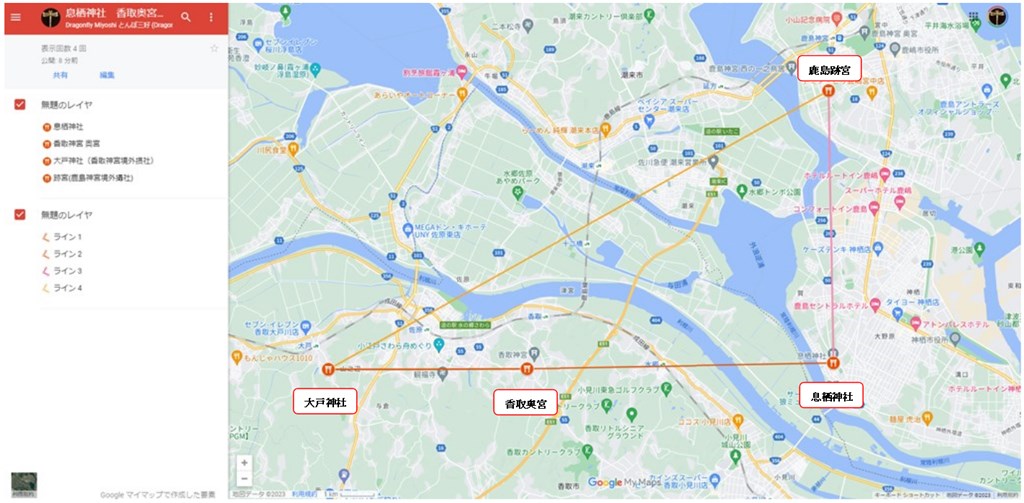

鹿島神宮の跡宮を加えて

〈鹿島の大神が初めて天降られた所が神野の跡宮で本宮の祭の前日にこの社を祀るとし奈良の春日へ御分霊の際はここから鹿島立ちされたとの言い伝えもあります〉

鹿島神宮HPより

つまり 天平時代〈神護景雲二年(768)春日大社の創建〉までは 鹿島神宮が鎮座していた処ともされます

・鹿島神宮(鹿嶋市)常陸国一之宮

この 鹿島神宮 跡宮は〈武甕槌大神の荒御魂(あらみたま)〉を祀ります

・鹿島神宮 跡宮(鹿嶋市神野)

〈鹿島の大神が 初めて天降られた所〉

また 香取神宮 奥宮は〈経津主大神の荒御魂(あらみたま)〉を祀ります

・香取神宮 奥宮(香取市)

〈経津主大神の荒御魂(あらみたま)を祀る〉

鹿島神宮 跡宮の位置は 息栖神社〈鹿島神宮 摂社〉の真北に位置していて

大戸神社からは 鹿島神宮 跡宮が 夏至の日の出の方向にあります

こうしたことから 大戸神社は 東国三社の元宮ではないかとの諸説があります

Google MAP

神社にお詣り(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

霞ヶ浦から東南方向へ流れ出る常陸利根川は 外浪逆浦へ通じ そこから利根川へと合流していきます

その息栖の東河岸に 一の鳥居が建ちます

息栖神社(神栖市息栖)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

その一の鳥居の両脇には 男瓶・女瓶と呼ばれる 小さな鳥居の建てられた二つの四角い井戸があり 神功皇后三年(一九四年)に造られたものと云われます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

そのまま参道を進むと 社頭に二の鳥居が建ち 社号標には「東國三社 息栖神社」と刻されています

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居に一礼をして くぐり抜け参道を歩むと 左手に稲荷社 正面に朱色の神門が見え その手前には手水舎があり清めます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

神門を抜けると右手には境内社〈合祀社〉が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の扁額は 息栖神社 と浮彫文字が刻されています

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 玉垣が廻された内に 幣殿 本殿が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

境内から参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

神社の伝承(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

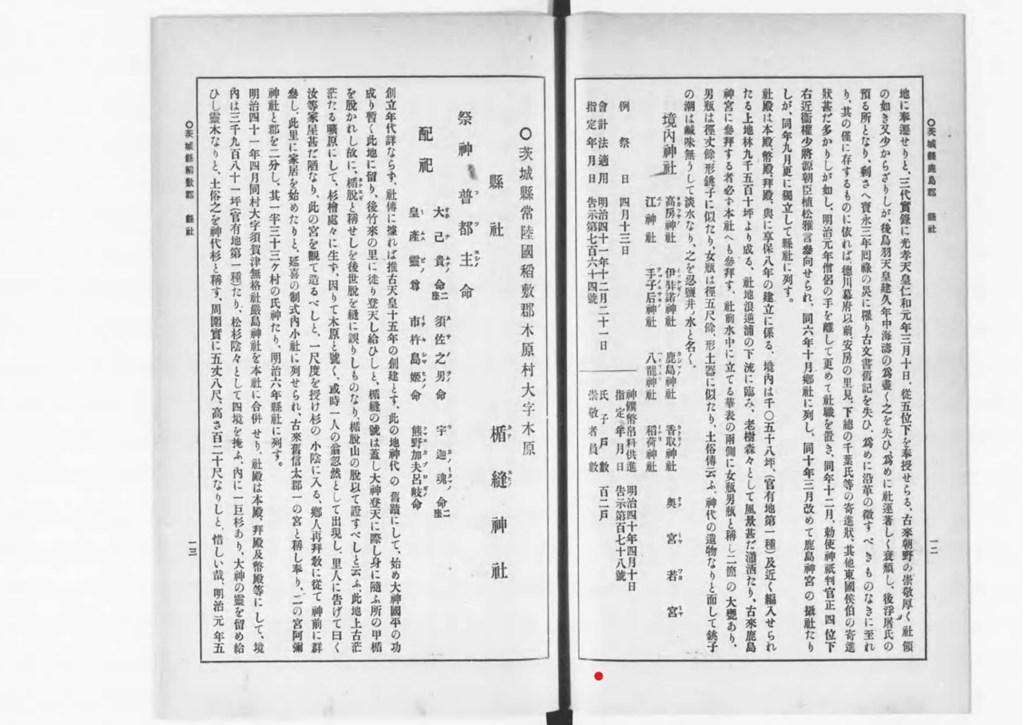

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

創立年代は不詳としているが「傅云ふ、神功皇后御宇三年春二月命ニ東國而造ニ祠殿 於 泛洲之濱 而令レ祭レ之、今 軽野村大字日川と、是れ蓋本社の創建ならんか」と神功皇后の2年と伝えられていて

忍鹽井の男甕・女甕は 土器にも形が似ていて 里人は神代からの物だと伝えている と記しています

【抜粋意訳】

O茨城縣 常陸國鹿島郡中島村大字息柄

縣社 息栖神社

祭神 岐(フナトノ)神 天鳥舩(アメノトリフネノ)命

息栖、今イキスと訓ず、舊オキスと訓せり、鹿島文書におきすの社と見え、香取文書に於岐栖社と見ゆ、三代実録於岐都説に作り、叉上古は泛洲(ウカブス)に作りしが如し、創立年代詳ならず、傅云ふ、神功皇后御宇三年春二月命ニ東國而造ニ祠殿 於 泛洲之濱 而令レ祭レ之、今 軽野村大字日川と、是れ蓋本社の創建ならんか、祭神岐神は、天孫降臨に先立ち 武甕槌神 経津主神と輿に天下平定の任に當り給ひし神にして、且此の地 鹿島香取の中間に在りて、古来 鹿島香取と輿に東國三社と称せらる、惟ふに本社の創立 鹿島香取と時を同じうし、神代以来の鎮座なるか、元と泛洲之濱 即今の軽野村大字日川に鎮座あらせられしが、平城天皇大同二年四月.藤原内麻呂勅に依り今の地に奉遷せりと、三代実録に光孝天皇仁和元年三月十日.従五位下を奉授せらる、古来朝野の崇敬厚く社領の如き又少からざりしが、後鳥羽天皇建久年中海濤の為 儘く之を失ひ、為めに社運著しく衰頽し、後浮屠氏の預る所となり、剰さへ賓永三年回録の災に罹り古文書舊記を失ひ、為めに沿革の徹すべきものなきに至れり.其の僅に存するものに依れば、徳川幕府以前、安房の里見、下総の千葉氏等の寄進状、其他東國侯伯の寄進状甚だ多かりしが如し、明治元年僧侶の手を離して更めて社職を置き、同年十二月.勅使神祇判官正四位下右近衛權少将源朝臣植松雅言参向せられ、同六年十月郷社に列し、同十年三月改めて鹿島神宮の摂社たりしが。同年九月更に独立して縣社に列す。

社殿は本殿、幣殿.拝殿.輿に享保八年の建立に係る、境内は千〇五十八坪、(官有地第一種)及近く編入せられたる上地林九千五百十坪より成る、社地浪逆浦の下流に臨み、老樹森々として風景甚だ漏洒たり.古来鹿島神宮に参拝する者必ず本社へも参拝す、

社前水中に立てる華表の両側に女瓶男瓶と称し二箇の大瓶あり、男瓶は径丈余、形銚子に似たり、女瓶は径五尺余、形土器に似たり、土俗傅云ふ.神代の遺物なりと而して銚子の潮は昧無うして淡水なり、之を忍鹽井ノ水と名く。

。。。

【原文参照】

国立国会図書館デジタルコレクション『明治神社誌料』明治45年(1912)著者 明治神社誌料編纂所 編https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1088244映像利用

国立国会図書館デジタルコレクション『明治神社誌料』明治45年(1912)著者 明治神社誌料編纂所 編https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1088244映像利用

忍潮井(おしおい)の伝説

忍潮井(おしおい)

忍潮井は男瓶・女瓶と呼ばれる二つの井戸であり神功皇后の三年(一九四年)に造られたものと云われ あたり一面海水におヽわれていた頃 真水淡水の水脈を発見し これを噴出させて清水が湧出しているところから、忍潮井の名が付けられたと伝えられている。水と人類とのかヽわりの中で最も古いかたちの井戸であり日本三霊泉の一つと云われております。

「形状」

男瓶は経二米弱、白御影石で銚子の形をしている。女瓶はやヽ小振りで土器の形をしている。「三霊泉」

常陸の忍潮井・伊勢の明星井(アケボノのイ)・伏見の直井(ナオイ)「伝説」

その昔(平城天皇の御宇大同2年4月(八〇九年)数キロ下流の日川地区より息栖神社がこの地に移された際とりのこされてしまった男女二つの瓶は神のあとを慕って三日三晩哭き続けたが、とうとう自力で川を溯ぼり一の鳥居の下にヒタリ据え付いたと云うこの地に定着して後もときどき日川を恋しがり二つの瓶は泣いたと云われている。日川地区には瓶の鳴き声をそのまヽの「ボウボウ川」と瓶との別れを惜しんで名付けた「瓶立ち川」の地名が今も残されている。奉納 平成十年十二月 糟谷武士

現地石板より

Please do not reproduce without prior permission.

息栖神社(神栖市息栖)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

東国三社

・鹿島神宮(鹿嶋市)常陸国一之宮

・香取神宮(香取市)下総国一之宮

・息栖神社(神栖市息栖)