沖繩神社(那覇市首里鳥堀町)は 1879年 琉球併合(りゅうきゅうへいごう)によって 沖縄県が新設され 大正期に入り 沖縄県民は近代社格制度に基づく「県社」の建立を希望し 首里城跡に 源為朝公と歴代国王が祀られる 沖縄神社が創建されたのが始まりです 戦後 弁ヶ嶽の隣に再建されて現在に至ります

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

沖繩神社(Okinawa shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

沖縄県那覇市首里鳥堀町5

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》舜天王(しゅんてん おう)〈初代琉球国王〉

尚圓王(しょう えんおう)〈第二尚氏王統・初代国王〉

尚敬王(しょう けいおう)〈第二尚氏王統・第13代国王〉

尚泰王(しょう たいおう)〈第二尚氏王統・第19代 最後の琉球国王〉

源爲朝公(みなもとの ためとも)〈初代琉球国王 舜天王の父〉

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・近代社格制度に基づく沖縄県初の「県社」

【創 建 (Beginning of history)】

【沖縄神社の創建】

明治42年(1909年)10月の県社及び町村社建立の議が起こった。明治 43年(1910)4月25日「県社・村社建設理由書」に祭神を正座・舜天王、脇座・源為朝、脇座・尚泰王の三神とし、同年9月10日付内務省神社局に照会したようだが、回答内容は不明。その後、明治45年(1912)2月12日、天皇 御即位50年記念祝典記念として沖縄県兵事課より県社創立案が提出されるも、明治天皇崩御により具体化せず中止となった。(第1次県社創立事業)

大正12年(1923)3月31日、御祭神に舜天王・尚圓王・尚敬王・尚泰王を主神にし、源爲朝公を配祀とすることで内務省より沖縄神社創立許可を受け、創立奉賛会が組織された。大正12年9月、沖縄神社御造営に着工し、大正14年(1925)1月に竣工した。

4次に亘る県社創立の大事業は、提案から16年を経て、遂に成就した。大正13年(1924)7月、伊東忠太・黒板勝美両氏、文化財調査のため来宮。大正14年4月24日、沖縄神社拝殿(首里城正殿)は、古社寺保存法に基づき特別保護建造物(国宝)に指定された。大正15年(1926)2月1日、沖縄神社奉賛会所有の沖縄神社敷地・本殿・拝殿(首里城正殿)・社務所(世誇御殿)・基本財産(現金五千円)を沖縄神社に移管することに決定し、首里市助役・高安玉兎氏に引継された。 同年10月8日、神社敷地として地目組替。10月20日、内務大臣より社格が県社に昇格せられた。(以後10月20日が例祭日となる)

昭和20年(1945)5月12日、戦火とともに沖縄神社社殿は焼失したと 推定される。沖縄神社周辺一帯は、神社周辺の地下壕にあった旧日本軍沖縄司令部は5月28日南部(摩文仁)に転戦するまで、完膚なきまで米軍の砲火にさらされ壊滅した。

【戦後の沖縄神社】

戦後、昭和25年(1950)5月22日に琉球大学が首里城跡に開学。 昭和27年(1952)4月1日施行の米国民政府布告第16号により、地方自治体が所在者不明になっている神社仏閣の敷地を管理することとなり、沖縄神社境内地は首里市の管理するところとなる。なお、昭和29年(1954)9月1日、首里市は那覇市に吸収合併された。 昭和35年(1960)、首里文化部・首里市会議員・同各町有志による沖縄神社再建の議が起こり、首里城正殿から東方の境内地返還を琉球大学に要請するも拒否された。その理由は当該地を含む周辺地が昭和32年(1957)6月28日、那覇市より琉球大学用地として贈与されており、既に学校として使用されていた為であった。

昭和36年(1961)(昭和37年2月11日建立説もあり)首里支所長又吉盛弘・首里各自治会長、鳥堀町や汀良町の有志・料亭小川が沖縄神社仮神殿を弁ヶ嶽入口の杜に建立した。

昭和44年(1969)1月13日、沖縄神社復興期成会の総代・大城朝善は、那覇市と沖縄神社仮神殿境内地として市有地の賃貸借契約を締結した。

沖縄県神社庁HPよりhttp://jinjacho.naminouegu.jp/okinawajinja.html

【由 緒 (History)】

沖縄神社 由緒

那覇市首里當蔵町鎮座、

祭神、舜天王、尚圓王、尚敬王、尚泰王、源為朝公、

例大祭、10月20日由緒

県民の熱烈な敬神崇祖の念から大正11年12月、県社沖縄神社創立の議が起こった。祭神は県民に最も由縁の深い國祖舜天王、又その後400年間に功績のあった中興の國王尚圓王及び本県の文化事業に貢献した英主尚敬王更に明治維新の宏謨によって県民の向ふところを定めた最後の國主尚泰王を主神として報本反始の意から舜天王の父君源為朝公を配祀することゝした。敷地は舜天王以来700年間本県政治の中心地であった首里城を選定し、大正12年3月31日創立を許可せられ、創立奉賛会を組織し、県下一般より募金した、同年9月起工、同14年1月竣工、同15年10月20日県社に昇格した。同11月2日神饌幣帛料を供進する神社に指定せらる。昭和19年10月戦災焼失、戦後、有志により再建期成会を結成し、昭和37年より那覇市首里鳥堀町弁ケ嶽小嶽の市有地を貸借し境内地とし、小祠を設け祭祀を続けている。昭和63年11月、本殿と玉垣の補修工事竣工。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・社殿

〈向かって右が 沖繩神社 左は 拝所(ウガンジュ)〉

Please do not reproduce without prior permission.

・弁之御嶽(びんぬうたき)

〈東西に走る道路を境に・北側の大嶽(うふたき)・南側の小嶽(こたき)がある〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

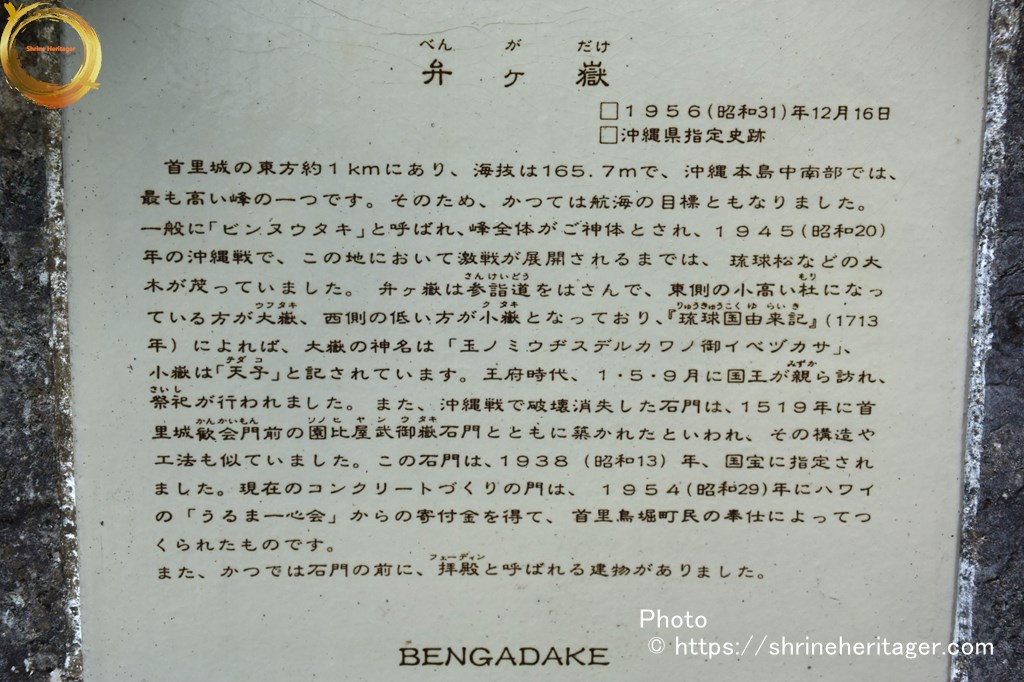

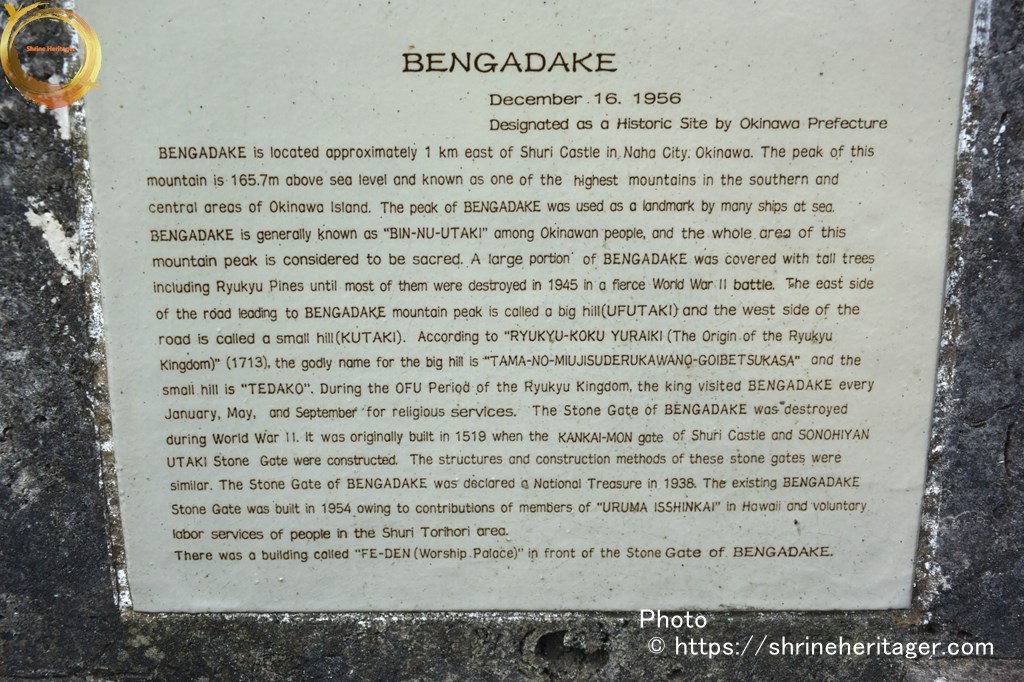

弁ヶ嶽(べんがだけ)

1956(昭和31)年12月16日

沖縄県指定史跡首里城の東方約1㎞にあり、海抜は165.7mで、沖縄本島中南部では、最も高い峰の一つです。そのため、かつては航海の目標ともなりました。

一般に「ビンヌウタキ」と呼ばれ、峰全体がご神体とされ、1945(昭和20)年の沖縄戦で、この地において激戦が展開されるまでは、琉球松などの大木が茂っていました。

弁ヶ嶽は参詣道をはさんで、東側の小高い杜(もり)になっている方が大嶽(ウフタキ)、西側の低い方が小嶽(コタキ)となっており、『琉球国由来記(りゅうきゅうこくゆらいき)』(1713年)によれば、大嶽の神名は「玉ノミウヂスデルカワノ御イベヅカサ」、小嶽は「天子(テダコ)」と記されています。王府時代、1・5・9月に国王が親(みずか)ら訪れ、祭祀が行われました。

また、沖縄戦で破壊消失した石門は、1519年に首里城 歓会門(かんかいもん)前の園比屋武御嶽石門(ソノヒヤンウタキ)石門とともに築かれたといわれ、その構造や工法も似ていました。この石門は、1938(昭和13)年、国宝に指定されました。現在のコンクリートづくりの門は、1954(昭和29)年にハワイの「うるま一心会」からの寄付金を得て、首里鳥堀町民の奉仕によってつくられたものです。

また、かつては石門の前に、拝殿(フェーディン)と呼ばれる建物がありました。現地説明板より

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・首里城〈沖縄神社の旧鎮座地〉

旧 拝殿(首里城正殿)

那覇市歴史博物館の提供

旧正殿裏側の゛御内原(うーちばる)゛の辺りに本殿が造営されていました

那覇市歴史博物館の提供

世誇殿(よほこりでん)は 大正14年以降〈沖縄神社の旧社務所〉

那覇市歴史博物館の提供

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

沖縄神社の創建について

琉球処分〈1879年 琉球併合(りゅうきゅうへいごう)〉によって 沖縄県が新設され 大正期に入り 沖縄県民は近代社格制度に基づく「県社」の建立を希望したことによって 首里城跡に沖縄神社が創建されたのが始まりです

年表

〇大正12年(1923)3月31日

御祭神に 舜天王・尚圓王・尚敬王・尚泰王を主神とし 源爲朝公を配祀とすることで内務省より沖縄神社創立許可を受け 創立奉賛会が組織される

〇大正12年(1923)9月 沖縄神社御造営に着工

〇大正14年(1925)1月 竣工

〇大正15年(1926)2月1日 沖縄神社奉賛会所有の沖縄神社敷地・本殿・拝殿(首里城正殿)・社務所(世誇御殿)・基本財産(現金五千円)を沖縄神社に移管することに決定 首里市に引継された

〇大正15年(1926)10月8日 神社敷地として地目組替

〇大正15年(1926)10月20日 内務大臣より社格が県社に昇格

〇昭和20年(1945)5月12日 戦火とともに沖縄神社社殿は焼失

太平洋戦争後

〇昭和25年(1950)5月22日 琉球大学が首里城跡に開学

〇昭和27年(1952)4月1日施行の米国民政府布告第16号

地方自治体が所在者不明になっている神社仏閣の敷地を管理することとなり 沖縄神社境内地は首里市の管理となる

〇昭和29年(1954)9月1日 首里市は那覇市に吸収合併

〇昭和35年(1960) 首里文化部・首里市会議員・同各町有志による沖縄神社再建の議が起こり 首里城正殿から東方の境内地返還を琉球大学に要請するも拒否された その理由は当該地を含む周辺地が昭和32年(1957)6月28日 那覇市より琉球大学用地として贈与されており 既に学校として使用されていた為

〇昭和36年(1961)(昭和37年2月11日建立説もあり)首里支所長又吉盛弘・首里各自治会長 鳥堀町や汀良町の有志・料亭小川が沖縄神社仮神殿を弁ヶ嶽入口の杜に建立

〇昭和44年(1969)1月13日 沖縄神社復興期成会の総代・大城朝善は那覇市と沖縄神社仮神殿境内地として市有地の賃貸借契約を締結

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

琉球の゛歴代の王統゛と゛琉球八社゛について

沖繩神社(那覇市首里鳥堀町)は 琉球の゛歴代の王統゛の王を祀ります

・琉球の゛歴代の王統゛と゛琉球八社゛について

【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

ゆいレール 首里駅から 東へ約700m 弁ヶ嶽公園に向けて上り坂を 徒歩20分程度 車5分程度

弁ヶ嶽は「ビンヌウタキ」と呼ばれています 峰全体が御神体となっていて 斎場御嶽(セーファウタキ)をのぞむ首里一番の峰です 王府時代は 1・5・9月の年三回 国王が親(みずか)ら訪れ 祭祀が行われていた聖地です

弁ヶ嶽公園の頂上辺りあるに参道の石段を上がります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

沖繩神社(那覇市首里鳥堀町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

祠が二つある 向かって右が沖繩神社 左は拝所(ウガンジュ)

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

左の拝所(うがんじゅ)にて両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

弁ヶ嶽には 参詣道をはさんで 東側の小高い杜(もり)になっている方が大嶽(ウフタキ)西側の低い方が小嶽(コタキ)となっています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『沖縄案内』〈1937年〉に記される伝承

島袋源一郎 著『沖縄案内』,沖縄図書,青山書店,1937. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1908935

【抜粋意訳】

第二十一章 名所舊跡 首里市 縣社 沖縄神社

同社は首里城正殿を拜殿とし 其の後方に鎭座してゐる。大正十三年の創建に係り翌年十月二十日縣社に昇格せられた。源爲朝公•舜天王•尚圓王・尚敬王・

尚泰王の五公を祭神とし、尚家扶・首里・那覇両市長の三名を氏子總代とし、每年十月二十日を以て例祭と定められた。神社の境内は正殿裏 卽ち昔の世誇殿一帶の地と拜殿前の廣庭とである。(口繪参照)

【原文参照】

島袋源一郎 著『沖縄案内』,沖縄図書,青山書店,1937. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1908935

沖繩神社(那覇市首里鳥堀町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.