舩林神社・貴船神社(ふなばやしじんじゃ・きふねじんじゃ)は 拝殿の扁額には「貴舩神社」と記されています 『出雲神社巡拝記(1833)』には゛南加茂村 貴船大明神は風土記に云 船岡山の麓にあり゛とし 『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「船林社(ふなはやし)のやしろ」の論社としています

Please do not reproduce without prior permission.

目次

ここからは 掲載神社の呼称名を時代順に説明していきます

①まず初めは 今から約1300年前・天平5年(733年)2月30日に完成した『出雲國風土記733 AD.』

➁次に 今から約1100年前・平安時代中期(延長5年927年)に完成した『延喜式神名帳927 AD.』

➂最後に『出雲國風土記733 AD.』と『延喜式神名帳927 AD.』の論社(現在の神社)となっています

①【約1300年前】About 1300 years ago

【出雲國風土記(izumo no kuni fudoki)所載社(Place of publication)】

The shrine record was completed in February 733 AD.

【國】 出雲國(izumo no kuni)

【郡】 大原郡(ohara no kori)

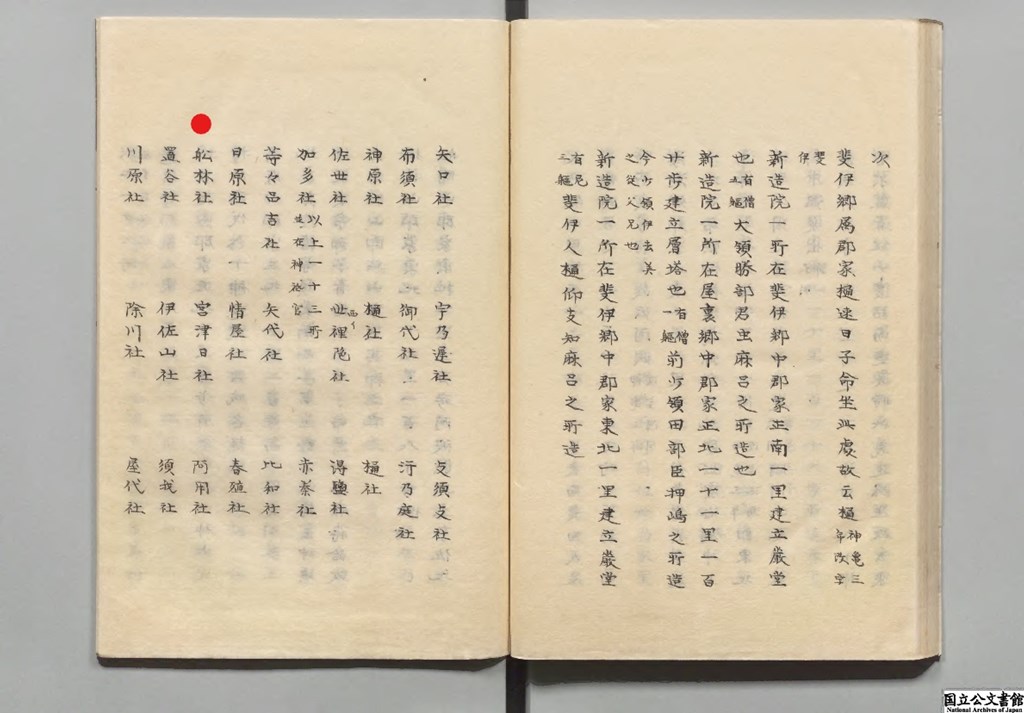

不在神祇官社(fuzai jingikan no yashiro)【社名】船林社

【読み】(ふなはやし)のやしろ

【How to read】(funahayashi no) yashiro

国立公文書館デジタルアーカイブ『出雲国風土記』写本https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000003351&ID=&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

➁【約1100年前】About 1100 years ago

【延喜式神名帳(engishiki jimmeicho)所載社(Place of publication)】

The shrine record was completed in December 927 AD.

官社ではない為 該当しません

スポンサーリンク

➂【現在】At the moment の【論社】Current specific shrine

【神社名】(shrine name)

舩林神社・貴船神社(Funabayashi shrine・Kifune shrine)

【通称名】(Common name)

【鎮座地】(location)

島根県雲南市加茂町南加茂578

【地 図】(Google Map)

【御祭神】(God’s name to pray)

《主》高龗神(たかおかみのかみ)

軻遇突智命(かぐつちのみこと)

別雷命(わけいかづちのみこと)

阿波枳閉委奈佐比古命(あわきへわなさひこのみこと)

【御神格】(God’s great power)

【格式】(Rules of dignity)

・『出雲國風土記(izumo no kuni fudoki)733 AD.』所載社

【創建】(Beginning of history)

舩林神社 創建年不詳

貴船神社 元暦(1184~5)年間に山城国 葛野村 貴船(現京都府左京区鞍馬貴船町)から勧請

【由緒】(history)

貴船神社 由緒

社伝によれば平安時代末期 元暦(1184~5)年間の大干ばつの年に大飢饉があり その際 龍徳(水徳)の神として山城国 葛野村 貴船(現京都府左京区鞍馬貴船町)から勧請した。

その時 記念に植樹された椎の木(スダジイ)は 樹令800年で島根県天然記念物に指定されており境外 鶴山公園が整備されている

島根県神社庁HPより

【境内社】(Other deities within the precincts)

本殿向かって左側に祀られる境内社

・若宮社・石小祠

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

本殿向かって右側に祀られる境内社

・稲荷社

Please do not reproduce without prior permission.

・木山 天王 稲荷 八天狗社《主》素戔嗚尊 倉稲魂神 ・石祠6宇

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

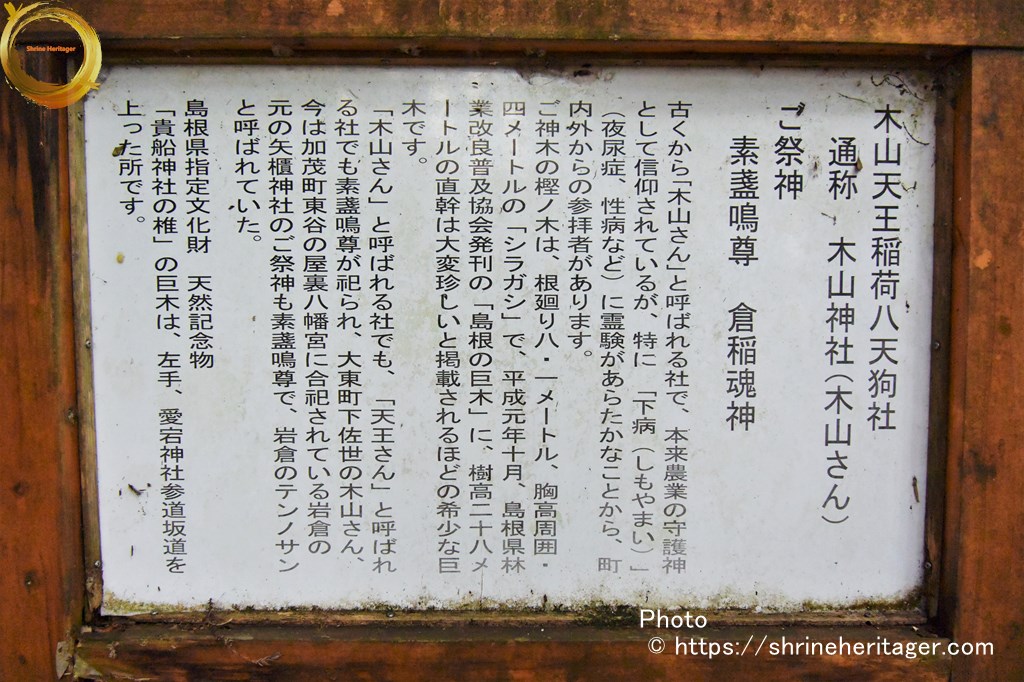

・木山天王稲荷八天狗社

通称 木山神社(木山さん)

ご祭神

素盞鳴尊 倉稲魂神

古くから「木山さん」と呼ばれる社で、本来農業の守護神として信仰されているが、特に「下病(しもやまい)」(夜尿症、性病など)に霊験があらたかなことから、町内外からの参拝者があります。

ご神木の樫ノ木は、根廻り8・1メートル、胸高周囲・4メートルの「シラガシ」で、平成元年10月、島根県林業改良普及協会発刊の「島根の巨木」に、樹高28メートルの直幹は大変珍しいと掲載されるほどの希少な巨木です。

「木山さん」と呼ばれる社でも、「天王さん」と呼ばれる社でも素盞鳴尊が祀られ、大東町下佐世の木山さん、今は加茂町東谷の屋裏八幡宮に合祀されている岩倉の元の矢櫃神社のご祭神素盞鳴尊で、岩倉のテンノサンと呼ばれていた。

島根県指定文化財 天然記念物

「貴船神社の椎」の巨木は、左手、愛宕神社参道坂道を上った所です。現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・貴船神社の椎

Please do not reproduce without prior permission.

・愛宕神社《主》軻遇突智命

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

御祭神「阿波枳閉 委奈佐比古命(awa kihe wanasa hiko no mikoto)」について

御祭神の「阿波(awa)」「和奈佐(wanasa)」の文字などから

『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho)』の阿波国(awa no kuni)那賀郡に所載の社「和奈佐意富曽神社(wanasa ohoso no kamino yashiro)」があり この社との関連性が云われています

阿波枳閉委奈佐比古命(あわ きへ わなさひこのみこと)の音をたどれば

阿波(あわ)来(き)辺(へ)委奈佐比古命 となります

阿波の辺〈海辺〉から来た委奈佐比古命 の意味でしょうか

ちなみに 和奈佐意富曽神社の鎮座地は 海部郡 海部町です

延喜式内社 阿波國 那賀郡 和奈佐意富曽神社(わなさ おふその かみのやしろ)の論社は 旧鎮座地などを除けば 現在4社あります

①和奈佐意富曽神社 徳島県海部郡海陽町大里松原32

御祭神 神功皇后

➁大里八幡神社 徳島県海部郡海陽町大里松原1

御祭神 ・天照皇大神・誉田別命・天児屋根命

➂蛭子神社 徳島県那賀郡那賀町和食町

御祭神 ・蛭子大神・天照皇大神・素盞嗚神

④羽浦神社に合祀された 和奈佐意富曾神社 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄千田池32

御祭神 ・和奈佐毘古命・和奈佐毘賣命

この4社の中で

④羽浦神社に合祀された(徳島県阿南市羽ノ浦町)和奈佐意富曾神社が 同一名の御祭神「和奈佐毘古命(wanasa hiko no mikoto)」を祀っています

同一名と云うのは 江戸期の『雲陽志(unyo shi)』よれば

船林神社(funabayashi jinja)の御祭神を「委奈佐比古命(wanasa hiko no mikoto)」としています

こうした際の留意点として 御祭神についての考証も より古い伝承から順にたどり観ていくようにすると見方も変わります

延喜式の成立は 927AD.であり 『出雲國風土記(izumo no kuni fudoki)』は733 AD.です

より古い出雲の伝承から追ってみます

古代出雲に「粟の耕作」の神が坐ます

これを奉じる里人の移住とともに この神が 出雲から 丹後へ 由良川を上り そこから志染へ そして播磨から阿波へ 移られていくことは想像に難くありません

阿波の西海岸沿いには この神の他にも 出雲族の神々が 多く祀られています

出雲の人々が そこから紀伊半島 そして尾張へと さらに太平洋岸を東に移動して行ったのだとすると様々な事象と符合していくでしょう

但し 阿波の人々は 阿波が日本の発祥の地としていますので これとは逆説になります

『出雲國風土記733 AD.』所載の大原郡 不在神祇官社「船林社(ふなはやし)のやしろ」の論社について

・船林神社

・貴船神社

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Pray at the shrine)

JR木次線 加茂中駅から南方向 赤川を渡り約1.7km 車5分程度

社頭に社号「舩林 貴船 神社」と刻んだ自然石があり

舩林神社・貴船神社(雲南市加茂町南加茂)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして鳥居をくぐります 参道は 右手におそらく社家と想われる白壁が続き その先から石段となっています

Please do not reproduce without prior permission.

石段を上がると 二の鳥居と隋神門があり 一礼をしてくぐり抜けます

振り返ると 今上がってきた参道が 東東北へと真っ直ぐに伸びています

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の扁額には「貴舩神社」と記されています

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りです

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 幣殿 本殿が鎮座します

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の両脇には 境内社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

境内には白砂が撒かれ 一つの雑草もなく 綺麗にお守りされています

Please do not reproduce without prior permission.

広い境内の南面には鳥居が建っていて その右手に石段と狛犬が見えます

Please do not reproduce without prior permission.

南側の鳥居を抜けると どうやら裏参道の鳥居のようです

Please do not reproduce without prior permission.

石段の下には 手水鉢が置かれていますので お社があるようです

Please do not reproduce without prior permission.

石段を上がると 出雲式の狛犬が構え その先には 境内社の・木山天王稲荷八天狗社 通称 木山神社(木山さん)が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

ご神木の樫ノ木「シラガシ」〈根廻り8.1m 胸高周囲4m〉に鳥居が建てられています というよりは 鳥居が御神木に呑み込まれています

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居の扁額には「木山 天王 稲荷 八天狗」と刻字されていますので 4社が祀られているものと想われます

Please do not reproduce without prior permission.

この神域には 石祠も丁寧に祀られていて なんとも言えない凛とした氣が漂っています

Please do not reproduce without prior permission.

境内に戻ると 雲間から青空が顔を出して 日差しもあり 先程とは違った印象です

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 隋神門をくぐると 東に延びる参道に日が差し込み その先の山々が輝いています

Please do not reproduce without prior permission.

写真の左の狛犬の尾の位置〈斐伊川 支流 赤川の北岸〉に見える山

円錐形の山は 『出雲國風土記733 AD.』に載る「高麻山(たかさやま)」です

風土記には

「古老が伝えて云う 神須佐能袁命(かんすさのをのみこと)の御子(みこ)青幡佐草日古命(あおはたさくさひこのみこと)が この山上に麻(あさ)を蒔き給われた 故に高麻山と云う 即ち この山の峯(みね)に坐(まし)ますのは その御魂(みたま)なり」 とあります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(Old tales handed down to shrines)

それぞれの文献では 次のように伝承しています

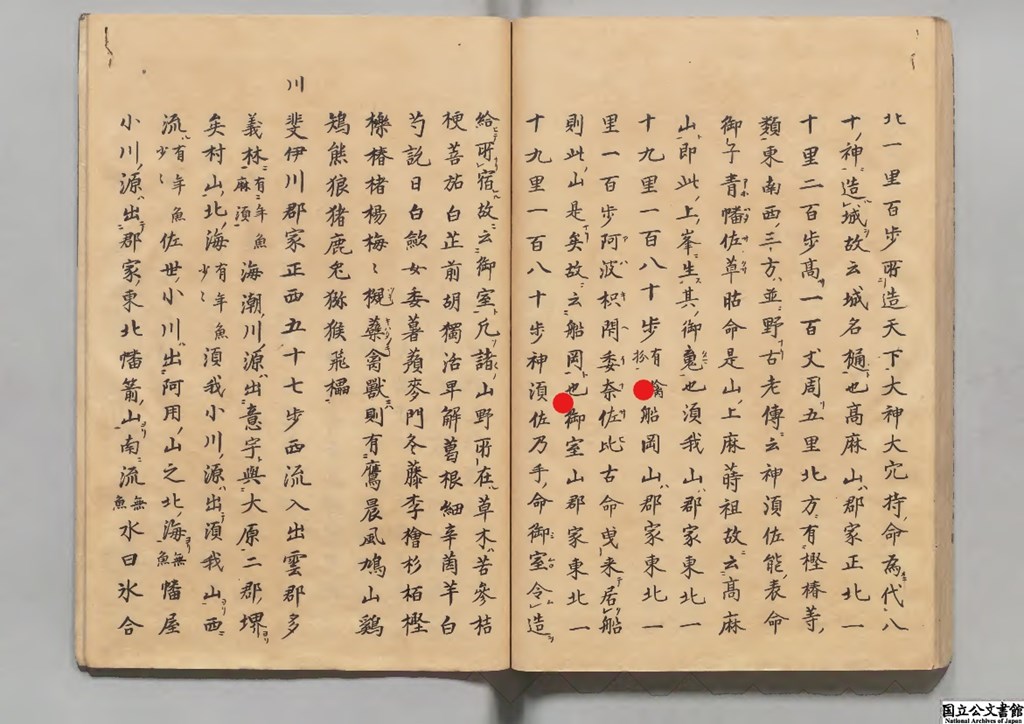

『出雲國風土記(izumo no kuni fudoki)733 AD.』にある伝承

【意訳】

船岡山(ふなおかやま)

郡家の東北一十六里の所

阿波枳閇委奈佐比古命(あわきへわなさひこのみこと)が 曳いてこられて据えられた船がこの山 故に 船岡なり

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブ『出雲国風土記』写本https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000003351&ID=&TYPE=&NO=画像利用

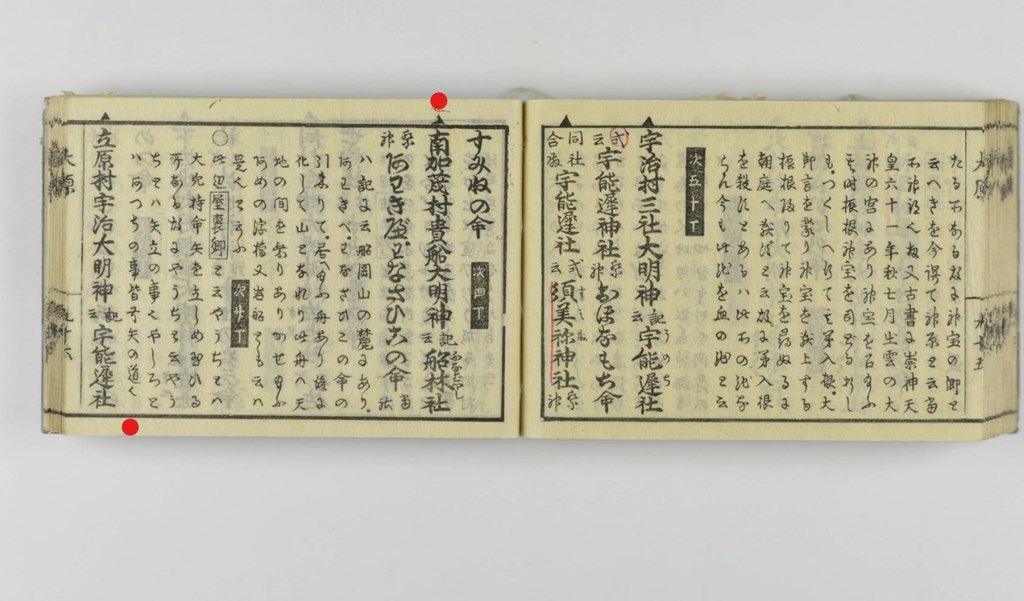

『出雲神社巡拝記(Izumo jinja junpaiki)天保4年(1833)』にある伝承

船林社の論社として 南加茂村 貴船大明神〈現 舩林神社・貴船神社(雲南市加茂町南加茂)〉を挙げています

【抜粋意訳】

南加茂村 貴船大明神

記云 船林(ふなばやし)社祭神 あわきへわなさひこの命

当社は記に云 船岡山の麓にあり。

あわきへわなさひこの命 の引来りて 居へいふ 船あり 後に化して 山となれり この舟へ天地の間を祭りありとせいふ あめの?? 又岩船とも云うは これなりと云ふ

〇この辺り「屋裏郷」と云 やうちとは 大穴持命 矢を立てしめ玉ひる所なる故に やうちと云う やうちとは矢立の事なり やしろとは あつちの事 皆号 矢の道なり

【原文参照】

『出雲神社巡拝記 10巻』Shimane University Library Digital Archive Collection 岡田屋重蔵 : 小笹屋良兵衛(島根大学附属図書館所蔵)https://da.lib.shimane-u.ac.jp/content/ja/332

『雲陽志(unyo shi)1835AD.』大原郡 南加茂 にある伝承

『雲陽志(unyo shi)』では

南加茂「貴布祢(きふね)」と記され

「高龗(たかおかみ)をまつる

天正年中 山内四郎廣通 新造の棟札あり 祭禮 六月十五日 九月九日なり

末社両宮あり」 と記しています

【原文参照】

※『雲陽志(unyo shi)』[黒沢長尚著]天保6 [1835]国立公文書館デジタルアーカイブ『雲陽志』写本https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000002424&ID=&TYPE=&NO=画像利用

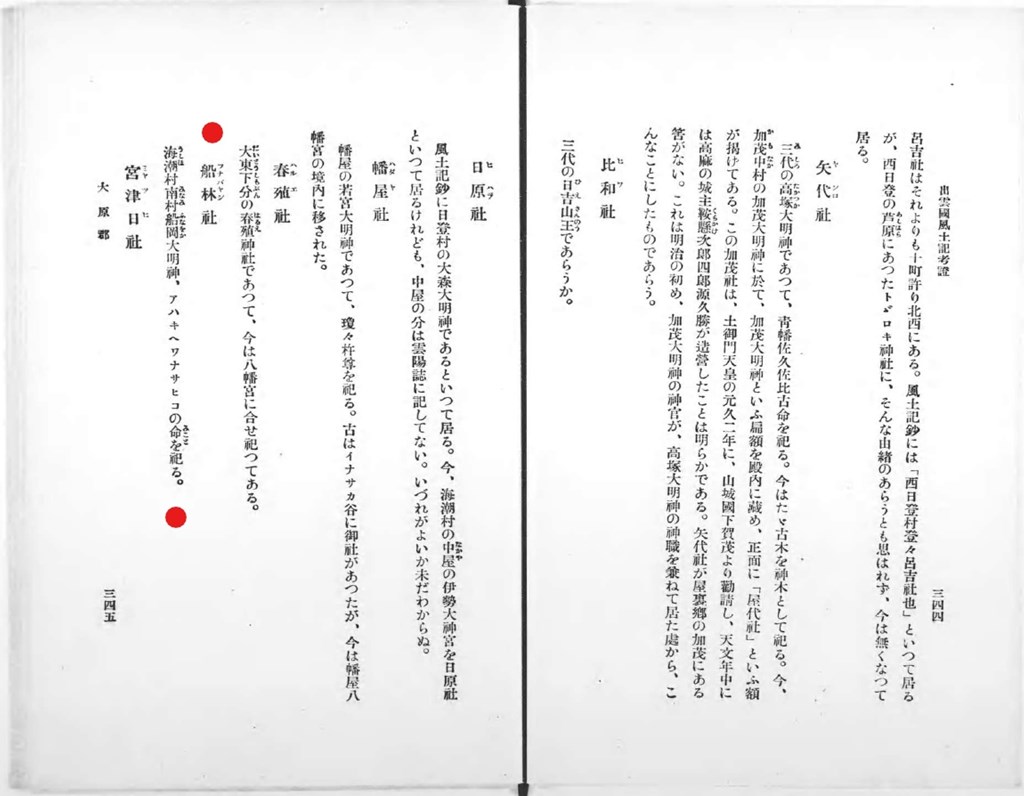

『出雲国風土記考証(Izumonokuni fudoki koshiyo)〈大正15年(1926)〉』に記される伝承

船林社の論社として 海潮村・南村の船岡大明神〈現 船林神社(雲南市大東町)〉を挙げています

【意訳】

船林社(ふなばやし)のやしろ

海潮村(うしほむら)南村(みなみむら)船岡大明神(ふなおかだいみょうじん)、アハキヘワナサヒコの命を祀る。

【原文参照】

国立国会図書館デジタルコレクション『出雲国風土記考証』大正15年(1926)後藤蔵四郎 著 出版者 大岡山書店https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1020570映像利用

舩林神社・貴船神社(雲南市加茂町南加茂)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.