淡海國玉神社(おうみくにたまじんじゃ)は 延喜式内社 遠江國 磐田郡 淡海國玉神社(あはうみの くにたまの かみのやしろ)とされます 見附は國府であり 遠江国総社でした 一説には『三代實録』貞観七年五月八日の条にある゛淡海石井ノ神゛であると云い 見付の南に今浦と云う湖があった地から遷座したと伝わります

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

淡海國玉神社(Ohmikunitama shrine)

【通称名(Common name)】

遠州總社(えんしゅうそうしゃ)

【鎮座地 (Location) 】

静岡県磐田市見付2442-2

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主祭神》

大国主命(おおくにぬしのみこと)

《相殿神》

瓊々杵尊(ににぎのみこと)

木花開夜姫命(このはなさくやひめのみこと)

速玉之男命(はやたまのをのみこと)

事解之男命(ことさかのをのみこと)

伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

御間城入彦五十瓊殖天皇(みまきいりひこ いにえのすめらみこと)

大山咋命(おほやまくいのみこと)

宇迦之御魂命(うかのみたまのみこと)

天照皇大御神(あまてらすすめおほみかみ)

豊受大御神(とようけのおほみかみ)

赤髭神(あかひげのかみ)

須佐之男命(すさのをのみこと)

火之迦具土神(ひのかぐつちのみこと)

鴨御祖神(かものみおやのかみ)

諏訪若御子神(すわわかみこのかみ)

大己貴命(おほなむちのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・家内安全 商売繁盛 五穀豊穣 縁結び

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 国史見在社(こくしげんざいしゃ)

〈六国史(『日本書紀』『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』)に記載されている神社〉

・ 遠江国総社

【創 建 (Beginning of history)】

社 記

神社名 総社 淡海國玉神社(そうしゃ おうみくにたまじんじゃ)

御祭神 大国主命 他十五柱

由緒

淡海國玉神社について

創立年月日は不詳。延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)に記載されている「遠江国 淡海国玉神社」です。特選神名帳(とくせんじんみょうちょう)に「今按(あん)ずるに。社殿 祭神 大国主命とあるは国玉神と言うをひたむきに此神と思へるよりの誤なれば 祭神 淡海国玉神として可ならん」との考えもあります。今は明細帳並に神社書出しによります。

三代実録(さんだいじつろく)貞観七年五月八日の条に「遠江国 正六位の上 淡海石井神に従五位下を授く」との記録もこの神社のことです。現在地への遷座(せんざ)の年月等の詳細の解る文献は残念ながら残つていません。(遠江国風土記伝)

総社とは

古来より当社は遠江の国の総社として広く崇敬(すうけい)されています。総社とは国司が国内(ここでは遠江の国)の神社を巡拝するのに便宜(べんぎ)をはかり、総社をお参りすれば国内のすべての神社をお参りしたのと同様とされました。つまり遠江の各神社の神様が祀られていると一言うことです。

大国主命と兎

数ある神話の中でも有名な「因幡(いなば)の白兎」。話の中では兎はサメを騙した悪者ですが、一説には大国主命の奥さんの八上姫(やがみひめ)が兎を使者として結婚相手を探したとも言われています。自分の身体を傷つけて大勢いる兄弟神様の中から清い心の持ち主の大国主命を見つけ出す役目をした訳です。この兎のお陰で大国主命と八上姫はめでた、く結婚されたので、縁結びの神様としても慕われています。

御神徳

家内安全 商売繁盛 五穀豊穣 縁結び年間行事

御例祭 祇園祭(きせおんさい) 節分祭 厄除祈願現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

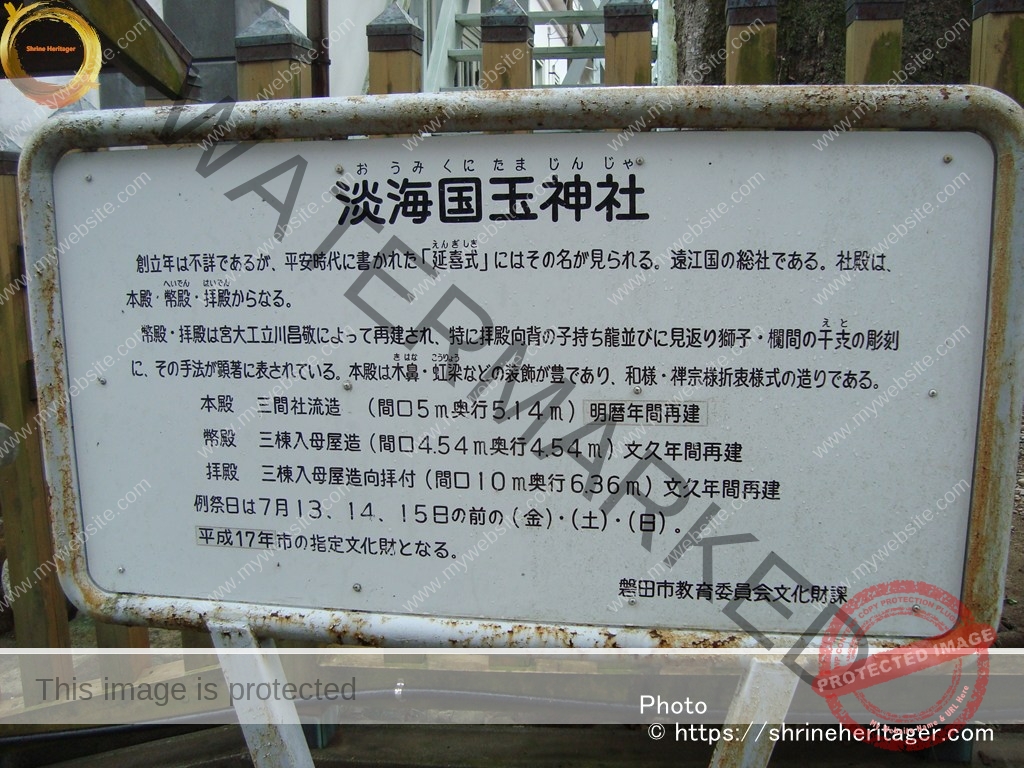

淡海国玉神社

創立年は不詳であるが、平安時代に書かれた「延喜式(えんぎしき)」にはその名が見られる。遠江国の総社である。社殿は、本殿・幣殿(へいでん)・拝殿(はいでん)からなる。

幣殿・拝殿は宮大工 立川昌敬によって再建され、特に拝殿向背の子持ち龍並びに見返り獅子・欄間の干支の彫刻に、その手法が顕著に表されている。本殿は木鼻・虹梁などの装飾が豊かであり、和様・禅宗様折衷様式の造りである。

本殿 三間社流造(間口5m奥行5.14m)明歴年間再建

幣殿 三棟入母屋造(間口4.54m奥行4.54m)文久年間再建

拝殿 三棟入母屋造向拝付(間口10m奥行6.36m)文久年間再建例祭日は 7月13、14、15日の前の(金)・(土)・(日)。

昭和54年市の指定文化財となる。

磐田市教育委員会文化財課

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

淡海国玉神社

祭神 大国主命

由緒

創立年代不詳なれども 延喜式神名帳所載式内社であり、国史現在社で古来 当国鎮座国府総社と称す。朝廷並に武門武将の崇敬厚く 一條天皇 正暦二年 依勅舞車の神事執行す。

三代實録 貞観七年五月八日 授淡海石井神従五位下。

五穀豊饒の守護神 衆庶の崇敬厚く 明治五年六月 県社に昇格す。

例祭日

七月十三日、十四日、十五日現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・淡海國玉神社 本殿

本殿修理工事中でした

Please do not reproduce without prior permission.

・淡海國玉神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・淡海國玉神社 神門

Please do not reproduce without prior permission.

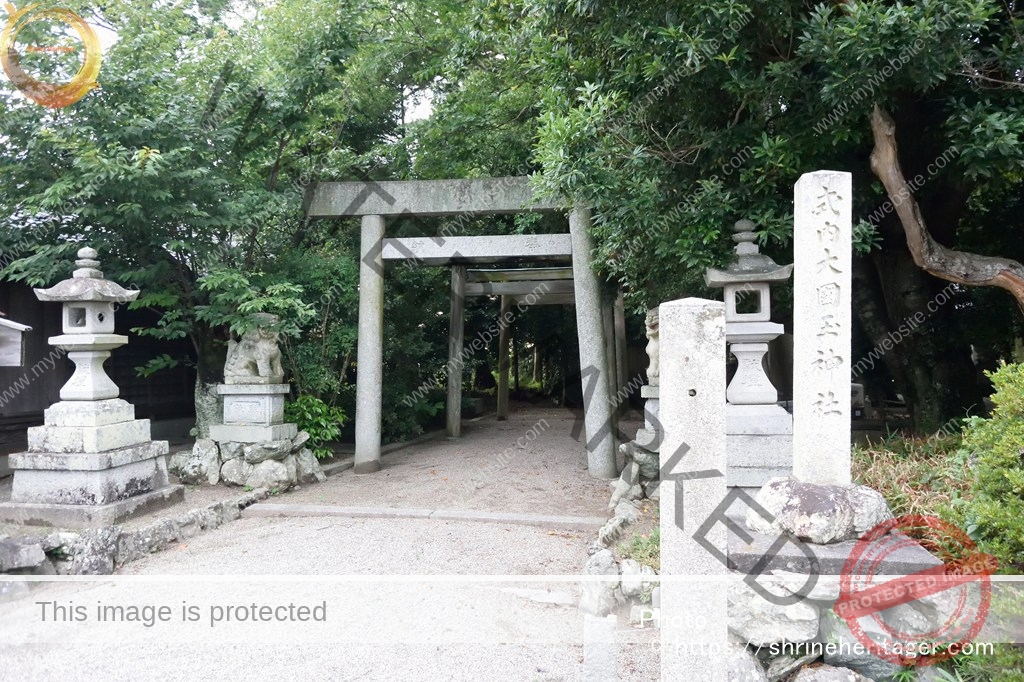

・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・〈隣地〉旧見付学校

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

淡海國玉神社 二つの飛地境内神社は 延喜式内社の論社です

・〈飛地境内神社〉天御子神社(あまみこじんじゃ)

《主》素戔嗚尊,《配》櫛稲田姫命

延喜式内社 遠江國 磐田郡 天御子神社二座

・天御子神社(磐田市見付)

・〈飛地境内神社〉雷三神社(らいさんじんじゃ)

《主》豊雷命,豊雷比賣命,生雷命

三つの式内社の論社となっています 元々は別々に鎮座していましたが 現在は三社が合祭されています

延喜式内社 遠江國 磐田郡 豊雷神社

延喜式内社 遠江國 磐田郡 豊雷賣命神社

延喜式内社 遠江國 磐田郡 生雷命神社

・雷三神社(磐田市見付)〈淡海国玉神社の境外末社〉

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

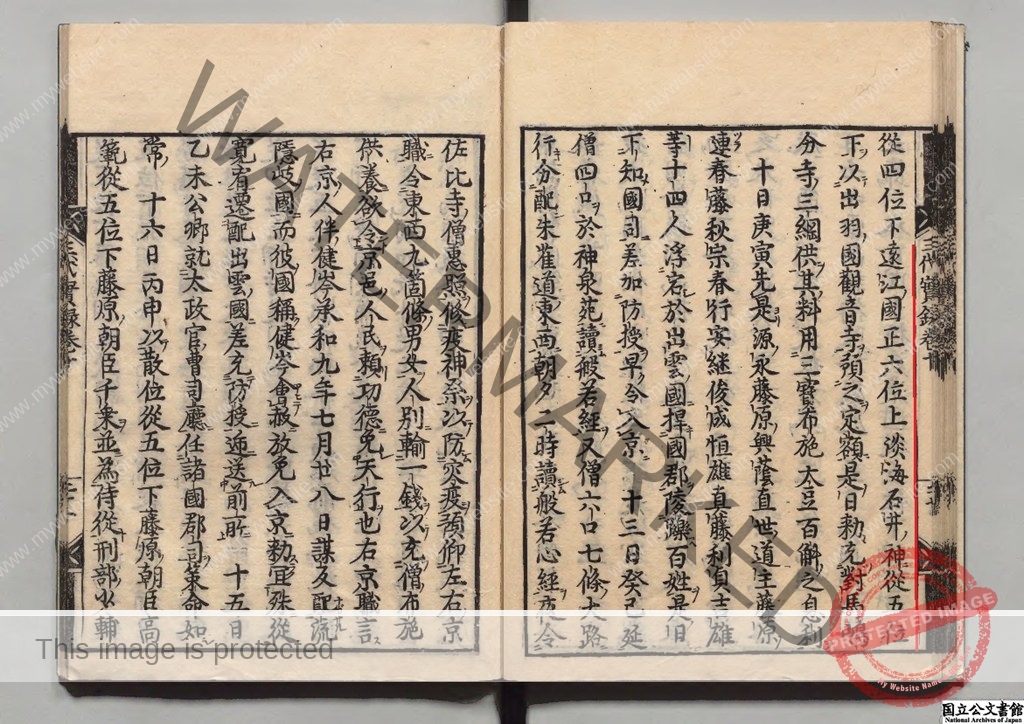

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

遠江國 淡海石井ノ神を 淡海石井神を淡海國玉神とする 説があります

【抜粋意訳】

卷十 貞觀七年(八六五)五月八日戊子

○八日戊子

授に

美濃國 從五位下 伊冨岐ノ神に從四位下

遠江國 正六位上 淡海石井ノ神に從五位下以て出羽國 觀音寺を預に之定額に

是日 勅を充つ 對馬嶋分寺の三綱供を 其の料用に三寶布施 大豆百斛之息利を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

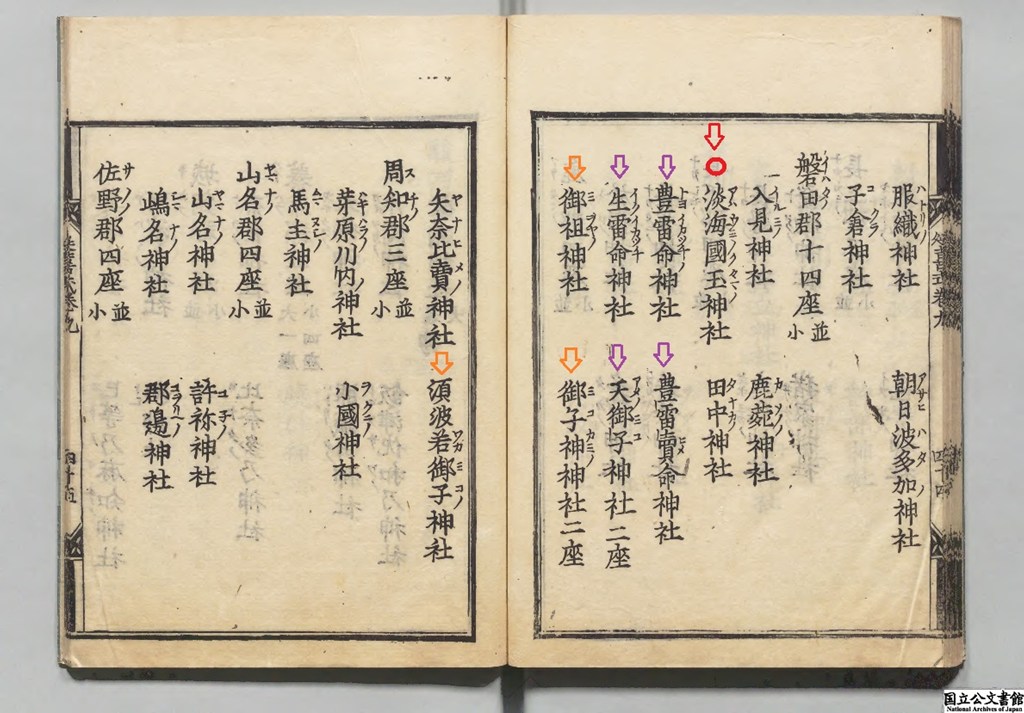

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

〈遠江国総社〉淡海國玉神社は 本社・本社合祀・飛地境内神社を合せて 合計八つの式内社の論社となっています

A.〈遠江国総社〉淡海國玉神社は 四つの式内社の論社となっています

淡海國玉神社の本社は ①式内社 淡海國玉神社とされます

淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀の3社は ②式内社 御祖神社 ③式内社 御子神社二座 ④式内社 須波若御子神社

B.その他 〈遠江国総社〉淡海國玉神社の飛地境内神社が 四つの式内社の論社となっています

飛地境内神社 天御子神社は ⑤式内社 天御子神社二座

飛地境内神社 雷三神社は ⑥式内社 豊雷神社 ⑦式内社 豊雷賣命神社 ⑧式内社 生雷命神社

①式内社 淡海國玉神社〈淡海國玉神社の本社〉

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)磐田郡 14座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 淡海國玉神社

[ふ り が な ](あはうみの くにたまの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Ahaumi no kunutama no kaminoyashiro)

⑥式内社 豊雷神社〈飛地境内神社 雷三神社〉

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)磐田郡 14座(並小)[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 豊雷命神社

[ふ り が な ](とよいかつちのみことの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Toyoikatsuchi no mikoto no kaminoyashiro)

⑦式内社 豊雷賣命神社〈飛地境内神社 雷三神社〉

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)磐田郡 14座(並小)[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 豊雷賣命神社

[ふ り が な ](とよいかつちひめのみことの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Toyoikatsuchihime no mikoto no kaminoyashiro)

⑧式内社 生雷命神社〈飛地境内神社 雷三神社〉

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)磐田郡 14座(並小)[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 生雷命神社

[ふ り が な ](いくいかつちのみことの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Ikuikatsuchi no mikoto no kaminoyashiro)

⑤式内社 天御子神社二座〈飛地境内神社 天御子神社〉

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)磐田郡 14座(並小)[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 天御子神社二座

[ふ り が な ](あめのみこの かみのやしろ ふたくら)

[Old Shrine name](Ameno miko no kaminoyashiro)

②式内社 御祖神社〈淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀〉

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)磐田郡 14座(並小)[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 御祖神社

[ふ り が な ](みをやの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Miwoya no kaminoyashiro)

③式内社 御子神社二座〈淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀〉

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)磐田郡 14座(並小)[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 御子神社二座

[ふ り が な ](みこかみの かみのやしろ ふたくら)

[Old Shrine name](Mikokami no kaminoyashiro)

④式内社 須波若御子神社〈淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀〉

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)磐田郡 14座(並小)[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 須波若御子神社

[ふ り が な ](すはわかみこの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Suhawakamiko no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

゛國魂〈国玉〉神(くにたまのかみ)゛を祀ると想われる゛延喜式内社゛について

・國魂神・国靈神・国玉神とも書く

古代の日本人は 国土には それぞれ神威〈靈威〉が内在していて その神威〈靈威〉の盛衰が国の興亡をも左右する 國を治める神靈゛国魂(くにたま)゛であると考えており 国魂の霊威は 国土そのものの神霊を云う爲 国の支配権にも結び付いた信仰の形態となっていったと云う

延喜式内社 山城國 久世郡 水主神社十座(並 大 月次 新嘗・就中同 水主坐天照御魂神 水主坐山背大国魂命神 二座預相嘗祭)(みぬしの かみのやしろ)

・水主神社(城陽市水主宮馬場)

延喜式内社 大和國 山邊郡 大和坐大國魂神社 三座(並 名神大 月次 相嘗 新嘗)(おほやまとにます おほくにたまの かみのやしろ みくら)

・大和神社(天理市新泉町)

延喜式内社 和泉國 日根郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)

・國玉神社(泉南郡岬町深日)

延喜式内社 攝津國 東生郡 難破坐生國咲國魂神社二座(並 名神大 月次 相嘗 新嘗)(なにはにいます いくくにさき くにたまの かみのやしろ ふたくら)

・生國魂神社(大阪市天王寺区生玉町)

延喜式内社 攝津國 莵原郡 河内國魂神社(寛大延・鍬靫)(かわちくたまの かみのやしろ)

・河内國魂神社(神戸市灘区国玉通)

・綱敷天満神社(神戸市東灘区御影)

延喜式内社 伊勢國 度會郡 大國玉比賣神社(おほくにたまひめの かみのやしろ)

・堅田神社〈皇大神宮(内宮)摂社〉

・宇治山田神社〈皇大神宮(内宮)摂社〉

延喜式内社 伊勢國 度會郡 度會國御神社(わたらひの くにみかみの やしろ)

・度會國御神社〈豊受⼤神宮(外宮)摂社〉

延喜式内社 伊勢國 度會郡 度會乃大國玉比賣神社(わたらひの をほくにたまひめの かみのやしろ)

・度會乃大國玉比賣神社〈豊受⼤神宮(外宮)摂社〉

延喜式内社 伊勢國 多氣郡 大國玉神社(おほくにたまの かみのやしろ)

・大国玉神社(松阪市六根町)

延喜式内社 尾張國 海部郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)

・国玉神社・八剱社合殿(名古屋市中川区富田町大字万場字郷中)

・津島神社(津島市神明)〈全国天王総本社〉

・居森社(津島市神明)

〈津島神社の境内 弥五郎殿の旧鎮座地〉

・彌五郎社(津島市神明)

〈津島神社の境内〉

延喜式内社 尾張國 中嶋郡 尾張大國霊神社(貞)(をはりおほくにたまの かみのやしろ)

・尾張大國霊神社(国府宮)

延喜式内社 遠江國 磐田郡 淡海国玉神社(あはうみの くにたまの かみのやしろ)

・淡海國玉神社(磐田市見付)〈遠江總社〉

延喜式内社 常陸國 眞壁郡 大國玉神社(おほくにたまの かみのやしろ)

・大國玉神社(桜川市大国玉)

延喜式内社 上野國 佐位郡 大國神社(おほくに かみのやしろ)

・大國神社(伊勢崎市境下渕名)

延喜式内社 陸奥國 磐城郡 大國魂神社(をほくにたま かみのやしろ)

・大國魂神社(いわき市平菅波宮前)

延喜式内社 能登國 能登郡 能登生國玉比古神社(のといくくにたまひこの かみのやしろ)

・能登生国玉比古神社〈気多本宮〉(七尾市)

・能登生國玉比古神社(中能登町)

・能登部神社(中能登町)

延喜式内社 出雲國 出雲郡 杵築大社〈名神大〉(きつきの おおやしろ)

・出雲大社〈大国主神を祀る〉

延喜式内社 淡路国 三原郡 大和大國魂神社(貞・名神大)(やまとのおほくにたまの かみのやしろ)

・大和大國魂神社(南あわじ市榎列上幡多)

延喜式内社 阿波國 美馬郡 倭大國玉神 大國敷神社二座(やまとおほくにたまのかみ おほくにしきかみの やしろ ふたくら)

・医家神社(三好市池田町)

・磐坂神社(三好市池田町シンヤマ)

〈医家神社 旧鎮座地〉

・倭大國魂神社(美馬市美馬町字東宮ノ上)

・倭大國敷神社(美馬市脇町拝原)

延喜式内社 壹岐嶋 石田郡 大國玉神社(おほくにたまの かみのやしろ)

・大國玉神社(壱岐市郷ノ浦町大原触)

・兵主神社(壱岐市芦辺町深江本村触)

延喜式内社 對馬嶋 上縣郡 島大國魂神社(しまおおくにたまの かみのやしろ)

・嶋大國魂御子神社(対馬 佐須奈)

・島大國魂神社(対馬 豊)

・那祖師神社・島大國魂神社・若宮神社(三社合祀)

・島大國魂神社(対馬 御岳)

延喜式内社 對馬嶋 上縣郡 島大国魂神御子神社(貞)(しまおほくにたまのかみの みこの かみの やしろ)

・嶋大國魂御子神社(対馬 佐須奈)

・島御子神社(対馬 曽)

・国本神社(対馬 瀬田)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR東海道本線 磐田駅から北上 約2.4km 車で6分程度

社号標には゛遠江國総社 淡海國玉神社゛と刻字され

鳥居の扁額には゛總社大神゛と掲げられています

淡海國玉神社(磐田市見付)〈遠江總社〉に参着

Please do not reproduce without prior permission.

ちょうど本殿の修理工事中でしたが 拝殿までは進める様でしたので 神門をくぐって

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして振り返ると 〈隣地〉旧見付学校が目前にせまるような感じです

Please do not reproduce without prior permission.

参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

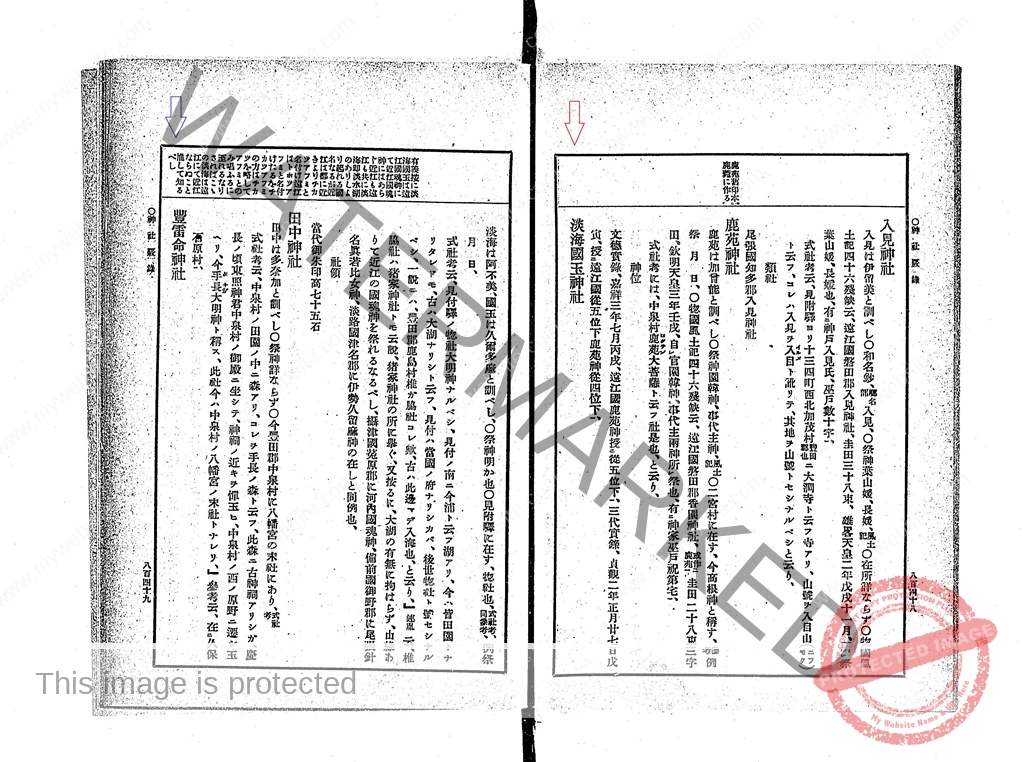

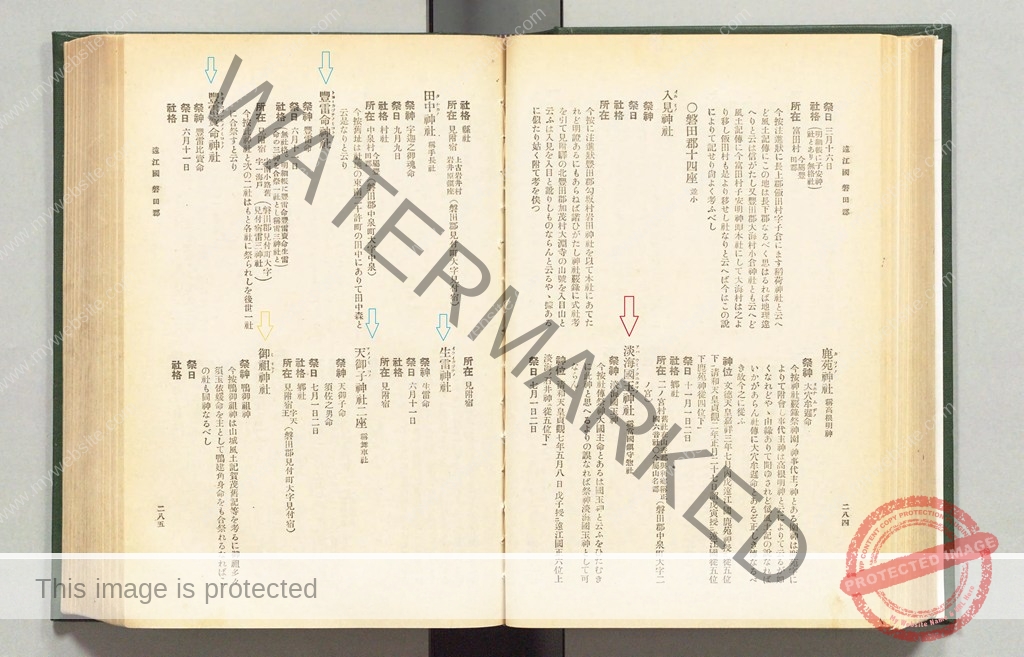

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 淡海國玉神社について 所在は゛見附驛に在す、惣社也、゛〈現 〈遠江国総社〉淡海國玉神社(磐田市見付)〉と記しています

【抜粋意訳】

淡海國玉神社

淡海は 阿不美、國玉は 久爾多麻と訓べし、

〇祭神明か也

〇見附驛に在す、惣社也、〔式社考、同参考〕例祭 月 日、

式社考云、見付驛ノ惣社大明神ナルベシ、見付ノ南ニ今浦ト云フ湖アリ、今ハ皆 田園トナリタレドモ、古ハ大湖ナリシト云フ、見付ハ當國ノ府ナリシカバ、後世 惣社ト號セシナルべシ、一説ニハ、豊田郡鹿島村椎ガ脇社コレ歟、古ハ此邊マデ入海也、と云り、』

〔連胤〕云、椎脇社ハ猪家神社卜モ云説、猪家神社の所に擧ぐ、又按るに、大湖の有無に拘はらず、由縁ありて近江の國魂神を祭れるなるべし、摂津國 菟原郡に河内國魂神、備前国 御野郡に尾張針名眞若比女神、淡路國 津名郡に伊勢久留麻神の在しと同例也、

社領

當代御朱印高七十五石

式内社 豐雷命神社について 祭神 所在は詳らかではない と記しています

【抜粋意訳】

豐雷命神社

豐雷は 登與伊加都知と訓べし

○祭神明か也

○在所詳ならず

○惚國風土記四十六残缺云、遠江國 磐田郷 豊雷神社、圭田三十二束三毛田、仁徳天皇三年乙亥四月、所祭 別雷皇大神也、

式内社 豐雷賣命神社について 祭神 所在は詳らかではない と記しています

【抜粋意訳】

豐雷賣命神社

豐雷は前に同じ、賣は比女の略也、

○祭神明か也

○在所詳ならず

参考云、「前件両社共在ニ海戸、〇伴信友云、惚國風土記に豊玉比咩神社とあるこれなるべし、故かしこくも豐靈比賣と改むべしと云り、

○國人云、雷御前ト云地アリ、ソコニヤト云り、

式内社 生雷神社について 祭神 所在は詳らかではない と記しています

所在については゛見付驛人家近キ南方ニ電神ノ小社アリ゛〈現 飛地境内神社 雷三神社〉との説

゛ 同所 天神社中ニ雷塚ト云アリ゛〈現 雷塚跡地(見付天神矢奈比売神社の境内)〉との説などあるが どれであるかは わからない と記しています

【抜粋意訳】

生雷神社

生雷は伊久伊加都知と訓べし

○祭神明か也

○在所詳ならず

式社考云、此三社、見付驛人家近キ南方ニ電神ノ小社アリ、又 同所 天神社中ニ雷塚ト云アリ、昔ヨリ社趾トオボシキ塚也、然レドモ豊雷生雷イヅレ共 其別ヲシラズ、

式内社 天御子神社二座について 所在は゛見付驛ノ北ノ原野ニ、若宮ノ森ト云フアリ、コレ歟、未詳、゛〈現 飛地境内神社 天御子神社〉であるかは わからない と記しています

【抜粋意訳】

天御子神社二座

天御子は阿女乃美古と訓べし

〇祭神詳ならず

式社考云、見付驛ノ北ノ原野ニ、若宮ノ森ト云フアリ、コレ歟、未詳、

式内社 御祖神社について 所在は゛中泉村ノ八幡宮也ト云フ、未詳゛〈現 府八幡宮(磐田市中泉)〉と云われているが わからない

参考として゛在淡海國玉神社同所、゛〈現 淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀〉の説もある と記しています

【抜粋意訳】

御祖神社

卸祖は美於夜と訓べし

○祭神詳ならず、

式社考云、中泉村ノ八幡宮也ト云フ、未詳」

参考云、在淡海國玉神社同所、類社

河内國 高安郡 御祖神社

式内社 御子神社二座について 所在は゛見付驛ニ大見寺卜云フ淨土宗ノ寺アリ、其寺ノ鎭守ニ御子大明神卜云祠アリ、コレナルベシ゛〈現 淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀された大見寺の鎮守神「御子明神」〉と記しています

【抜粋意訳】

御子神社二座

御子は美古と訓べし

〇祭神詳ならず

式社考云、見付驛ニ大見寺卜云フ淨土宗ノ寺アリ、其寺ノ鎭守ニ御子大明神卜云祠アリ、コレナルベシ、〔参考同〕神祠ハ古ヨリ在シテ、後ニ寺ヲ建テ鎭守トセシナルベシ、

〇〔連胤〕云、前件 三社、御祖トイヒ、御子トイフ、神緣アルナルベシ、

式内社 須波若御子神社について 所在は゛見付驛ヨリ中泉村ニ行ク大道ノ邊ニ、諏訪明神ノ小社アリ、コレナラン、゛〈現 淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀された諏訪明神〉

【抜粋意訳】

須波若御子神社

須波は假字也、若御子は和加美古と訓べし、

〇祭神詳ならず、

式社考云、見付驛ヨリ中泉村ニ行ク大道ノ邊ニ、諏訪明神ノ小社アリ、コレナラン、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

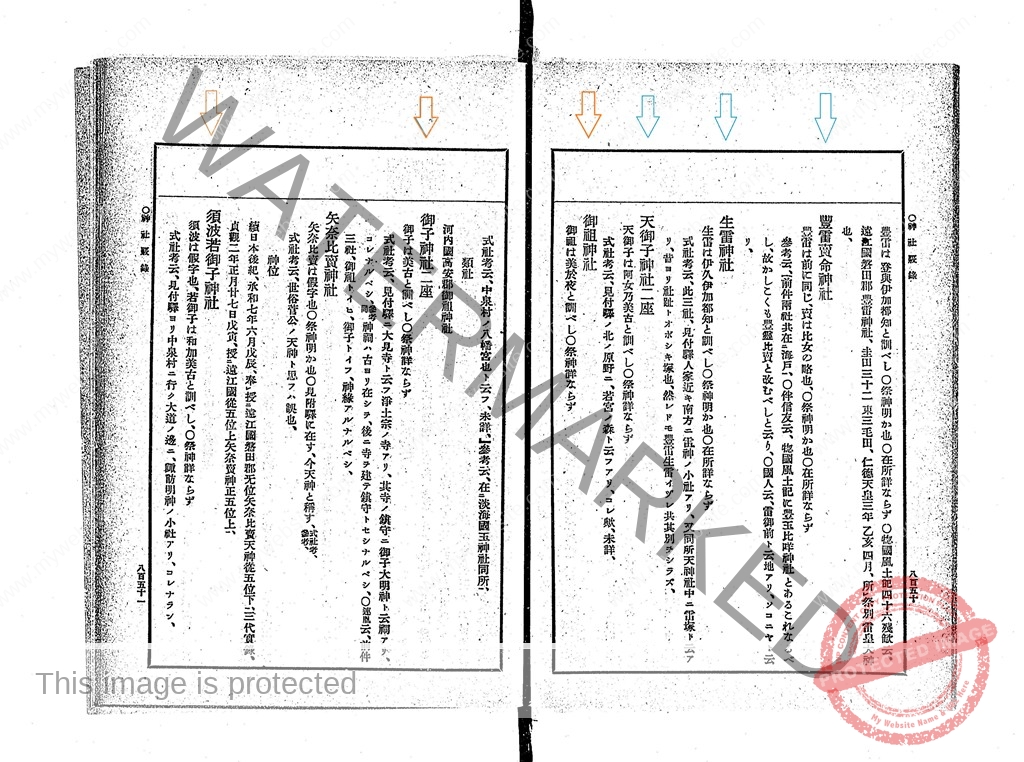

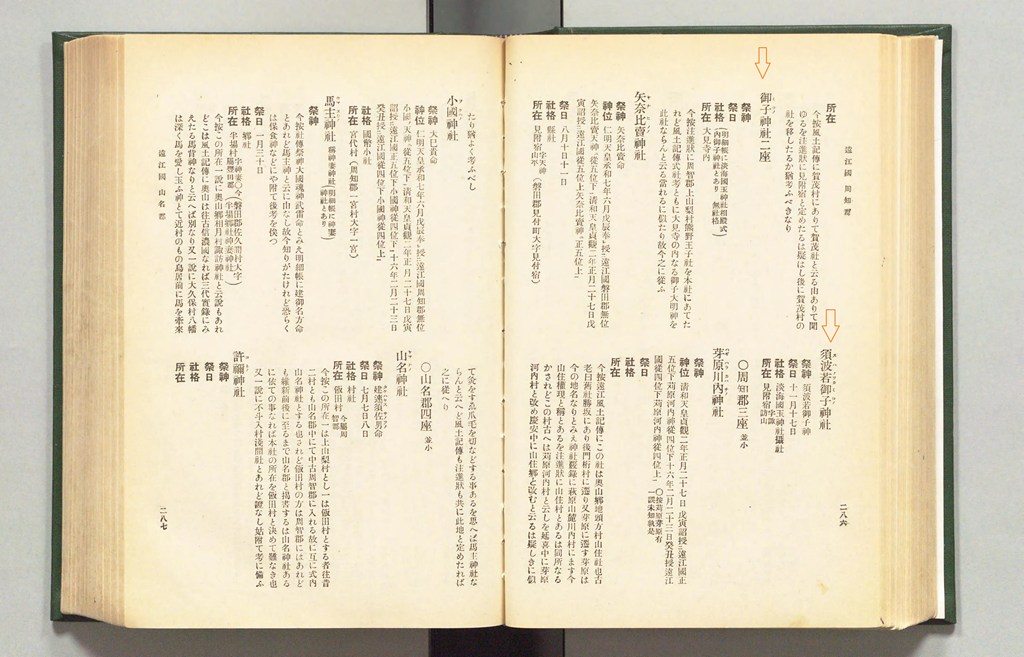

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 淡海國玉神社について 所在は゛今 見附驛にあり、當國 総社明神といふ、゛〈現 〈遠江国総社〉淡海國玉神社(磐田市見付)〉と記しています

【抜粋意訳】

淡海國玉(アハウミノクニタマノ)神社

今 見附驛にあり、當國 総社明神といふ、〔遠川一統志、巡拝舊祠記、式社摘考、〕

盖 遠淡海國魂神を祀る、〔延喜式〕

式内社 豐雷命神社について 所在は゛海戸村゛〈現 飛地境内神社 雷三神社〉〈1875年(明治8年)海戸村・下方村・公文村・毛森村が合併して中村となる〉

【抜粋意訳】

豐雷命(トヨイカヅチノミコトノ)神社

今 城飼郡 海戸村にあり

式内社 豐雷賣命神社について 祭神 所在は゛今 豐雷命神社 同殿にます、゛〈現 飛地境内神社 雷三神社〉と記しています

【抜粋意訳】

豐雷賣命(トヨイカヅチヒメノミコトノ)神社

今 豐雷命神社 同殿にます、〔遠川一統志、巡拝舊祠記、〕

式内社 生雷神社について 社号のみが記されています

【抜粋意訳】

生雷命(イクイカヅチノミコトノ)神社

式内社 天御子神社二座について 所在は゛今 見附驛にあり、゛〈現 飛地境内神社 天御子神社〉と記しています

【抜粋意訳】

天御子(アメミコノ)神社

今 見附驛にあり、〔式社考、濱松縣取調書、〕

式内社 御祖神社について 所在は゛今 岡田庄 賀茂村にあり、゛〈現 賀茂神社 (磐田市加茂)〉と記されています

【抜粋意訳】

御祖神社

今 岡田庄 賀茂村にあり、〔遠江志、遠江風土記傳、〕

盖 賀茂建角身命を祀る、こは山城 岡田鴨神也、〔山城風土記、延喜式〕

式内社 御子神社二座について 所在は゛今 見附驛 大見寺域内にあり 御子大明神と云、゛〈現 淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀された大見寺の鎮守神「御子明神」〉と記しています

【抜粋意訳】

御子(ミコノ)神社二座

〔〇按 本書印本、神の上に神字あり、今 諸異本に據て之を訂す、〕

今 見附驛 大見寺域内にあり 御子大明神と云、〔遠江風土記傳、式社考、〕

式内社 須波若御子神社について 所在は゛今 見附驛 諏訪山にあり、諏訪大明神といふ、゛〈現 淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀された諏訪明神〉

【抜粋意訳】

須波若御子(スハワカミコノ)神社

今 見附驛 諏訪山にあり、諏訪大明神といふ、〔遠川一統志、式社摘考、濱松縣取調書、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

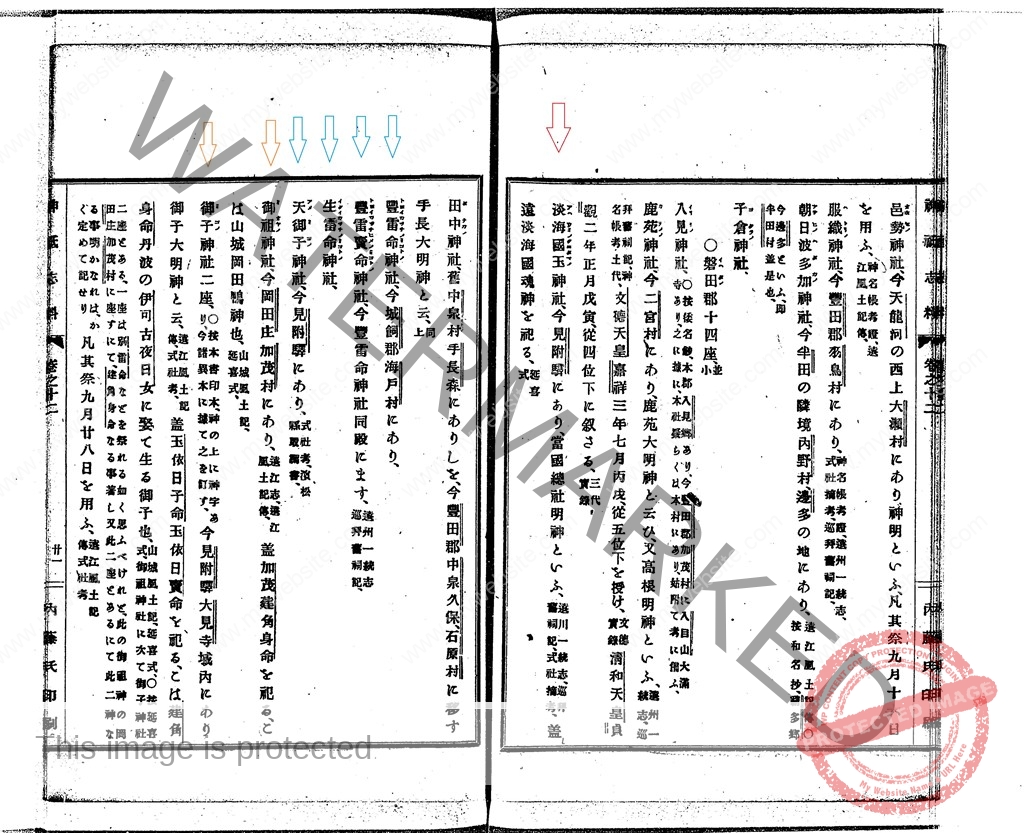

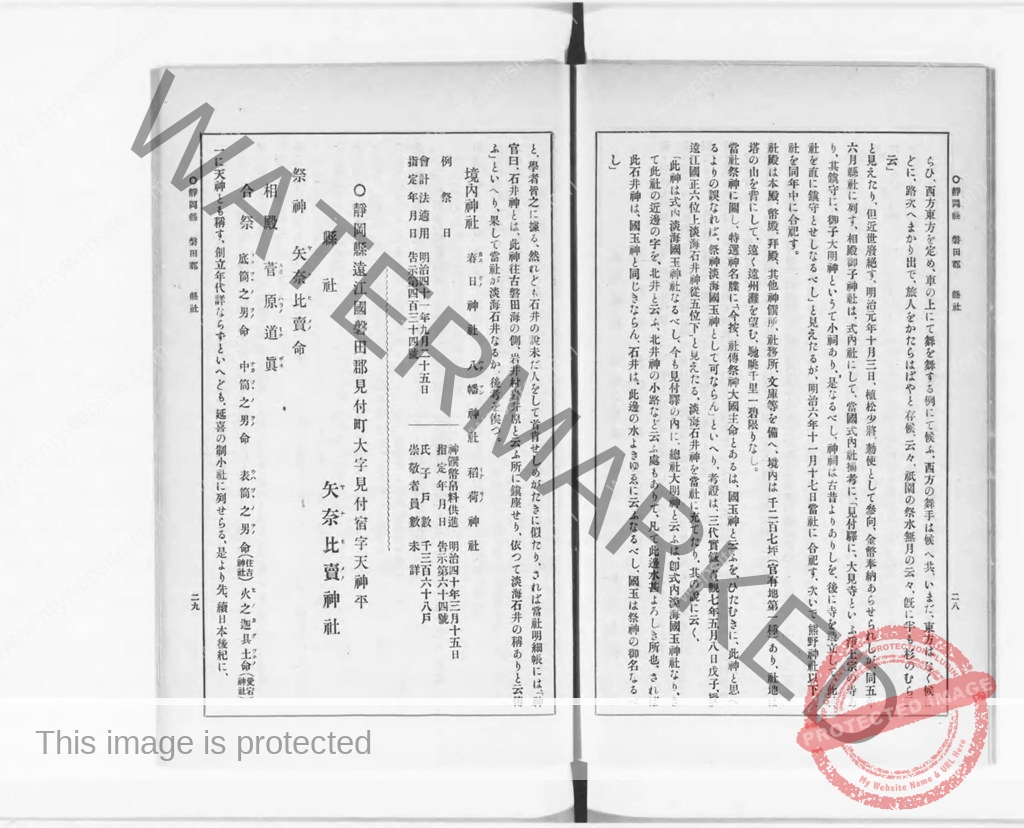

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 淡海國玉神社について 所在は゛見附宿〔上古 岩井村岩井原鎭座〕(磐田郡見附町大字見付宿)゛〈現 〈遠江国総社〉淡海國玉神社(磐田市見付)〉と記しています

【抜粋意訳】

淡海國玉(アハウミノクニタマノ)神社 稱 當國鎭守惣社

祭神 淡海國玉神

今按 傳祭神 大國主命とあるは國玉神と云ふをひたむきに此神と思へるよりの誤なれば 祭神 淡海國玉神として可ならん

神位 请和天皇 貞観七年五月八日戊子 授に達江國 正六位上 淡海ノ石井神に從五位下

祭日 七月一日二日

社格 縣社所在 見附宿〔上古 岩井村岩井原鎭座〕(磐田郡見附町大字見付宿)

式内社 豐雷賣命神社について 祭神 所在は゛見附宿〔字南小路舊字一海戸〕(磐田郡見附町大字見附宿 雷三神社)゛〈現 飛地境内神社 雷三神社〉と記しています

この後の 二社は 元々は別々に鎮座していたが 現在は三社が合祭されている と記しています

【抜粋意訳】

豐雷命(トヨイカツチノミコトノ)神社

祭神 豐雷命

祭日 六月十一日

社格 (無社格。明細帳に豐雷命 豐雷賣命 生雷命の三神を合祭 一社として稱 雷三神社と)所在 見附宿〔字南小路舊字一海戸〕(磐田郡見附町大字見附宿 雷三神社)

今按 此神社と次の二社は もと各社に祭られしを後世 一社に合祭すと云り

式内社 豐雷賣命神社について 所在は゛見附宿(磐田郡見附町大字見附宿 雷三神社)゛〈現 飛地境内神社 雷三神社〉と記しています

【抜粋意訳】

豐雷賣命(トヨイカツチヒメノミコトノ)神社

祭神 豐雷賣命

祭日 六月十一日

社格所在 見附宿(磐田郡見附町大字見附宿 雷三神社)

式内社 生雷神社について 所在は゛見附宿(磐田郡見附町大字見附宿 雷三神社)゛〈現 飛地境内神社 雷三神社〉と記しています

【抜粋意訳】

生雷(イクイカツチノ)神社

祭神 生雷命

祭日 六月十一日

社格所在 見附宿(磐田郡見附町大字見附宿 雷三神社)

式内社 天御子神社二座について 所在は゛見附宿〔字天王〕(磐田郡見附町大字見附宿)゛〈現 飛地境内神社 天御子神社〉と記しています

【抜粋意訳】

天御子(アメミコノ)神社二座 稱 舞車社

祭神 天御子命

須佐之男命祭日 七月一日二日

社格 郷社所在 見附宿〔字天王〕(磐田郡見附町大字見附宿)

式内社 御祖神社について 所在は゛今按 風土記簿に賀茂村にありて賀茂社と云る由ありて聞ゆるを 注進状に見附宿と定めたるは疑はし 後に賀茂村の社を移したるか猶考ふべきなり゛〈現 賀茂神社 (磐田市加茂)〉と記されています

【抜粋意訳】

御祖(ミオヤノ)神社

祭神 鴨御祖神

今按 鴨御祖神は山城風土記 賀茂記等を考るに御祖多々須玉依媛命を主として鴨建角身命をも合祭れるなればこの社も同神なるべし

祭日

社格所在

今按 風土記簿に賀茂村にありて賀茂社と云る由ありて聞ゆるを 注進状に見附宿と定めたるは疑はし 後に賀茂村の社を移したるか猶考ふべきなり

式内社 御子神社二座について 所在は゛大見寺門゛〈現 淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀された大見寺の鎮守神「御子明神」〉と記しています

【抜粋意訳】

御子(ミコノ)神社二座

祭神

祭日

社格 (明細帳に淡海國玉神社 相殿 式内御子神社とあり 無社格)所在 大見寺門

今按 注進に周智郡上山梨村熊野王子社を本社にあてたれど 風土記傳 式社考ともに 大見寺の内なる御子大明神を此社ならんと云る當れるに以たり 今之に従ふ

式内社 須波若御子神社について 所在は゛見附宿〔字諏訪山〕゛〈現 淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀された諏訪明神〉

【抜粋意訳】

須波若御子(スハノワカミコノ)神社

祭神 須波若御子神

祭日 十一月十七日

社格 淡海國玉神社攝社所在 見附宿〔字諏訪山〕

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

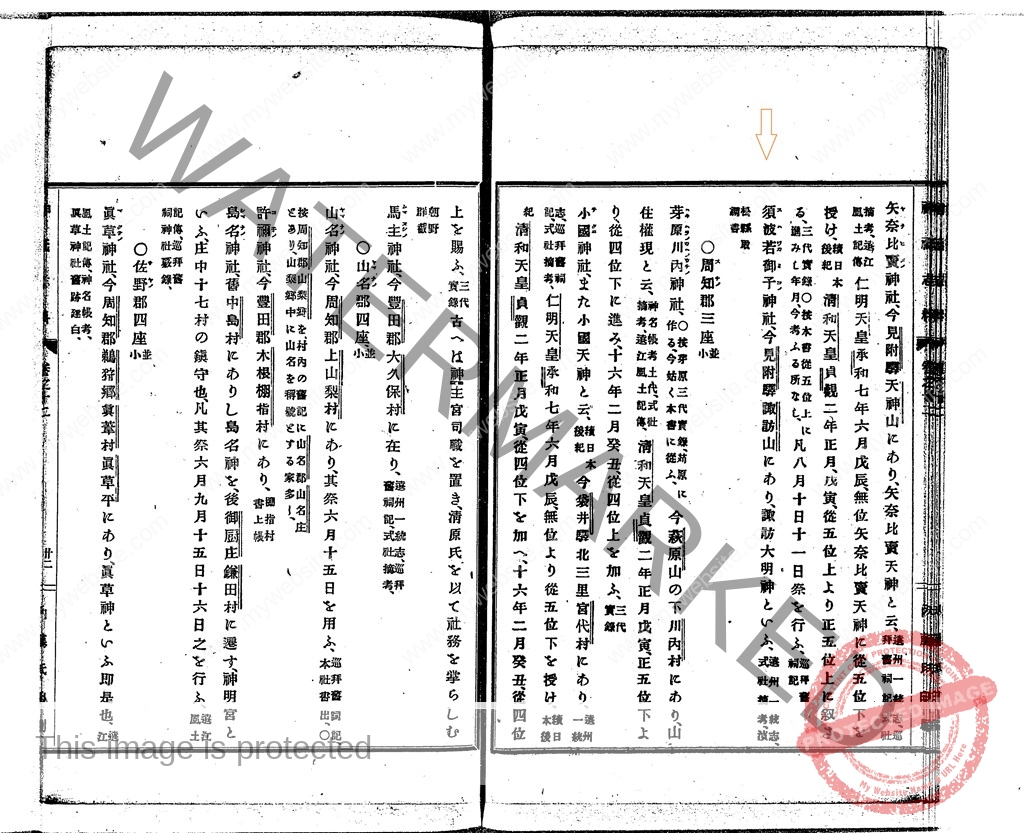

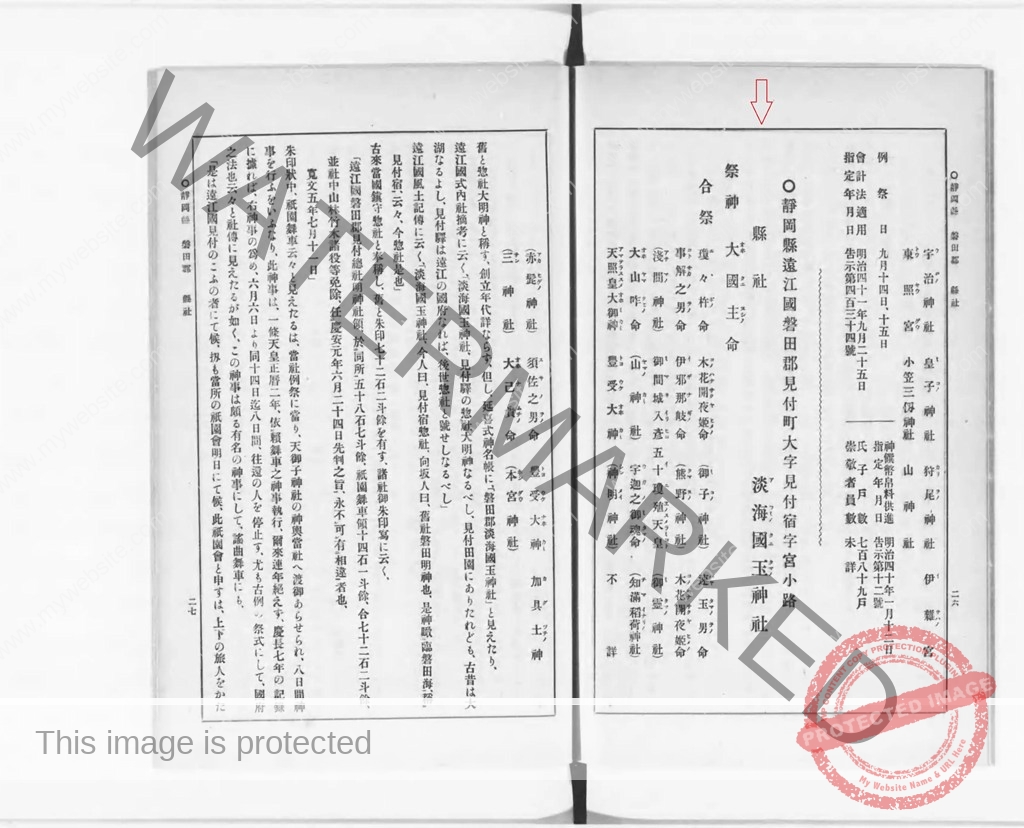

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

〈遠江国総社〉淡海國玉神社(磐田市見付)について 式内社の磐田郡 淡海國玉神社である 三代実録の淡海石井神とされているが こちらは確証がない と記しています

【抜粋意訳】

〇靜岡縣 遠江國 磐田郡見付町大字見付宿字宮小路

縣社 淡海國玉(アフミノクニタマノ)神社

祭神

大國主(オホクニヌシノ)命

合祭

瓊々杵命 木花開夜姫命 (御子神社) 速玉男命

事解之男命 伊邪那岐命 (熊野神社) 木花開夜姫命

(浅間神社) 御間城入彦五十瓊殖天皇 (御霊神社)

大山咋命 (山神社) 宇迦之御魂命 (知満稲荷神社)

天照皇大御神 豊受大神 (神明神社)不詳

(赤髭神社) 須佐之男命 豊受大神 加具土神

(三神社) 大己貴命 (本宮神社)舊と惣社大明神と稱す、創立年代詳ならず、

但し、延喜式神名帳に、「磐田郡 淡海國玉神社」と見えたり、

遠江国式内社摘考に云く、「淡海國玉神社、見付驛の惣社大明神なるべし、見付田園にありたれども、古昔は大湖なるよし、見付驛は遠江の國府なれば、後世 惣社と號せしなるべし」

遠江国風土記傳に云く、「淡海國玉神社、今 人曰、見付宿惣社、向板人曰、舊社 磐田明神也、是神瞰に臨磐田海、稱に見付宿、云々、今惣社是也」

古来當国鎮守惣社と奉稱し、舊と朱印七十二石二斗余を有す、諸社御朱印写に云く、

「遠江國 磐田郡見付 総社明神社領、於に同所五十八石七斗餘、祇園舞車領十四石一斗餘、合七十二石二斗餘、並社中山林竹木諸役等免除、任に慶安元年六月二十四日先判之旨、永不可有に相違者也、寛文五年七月十一日」

朱印状中、祇園舞車云々と見えたるは、當社例祭に當り、天御子神社の神輿 當社へ渡御あらせられ、八日間神事を行ふをいふなり、此神事は、一條天皇 正暦二年、依頼舞車之神事執行、爾来連年絶えず、慶長七年の記録に拠れば、右神事の為め、六月六日より同十四日迄八日間、往還の人を停止す、尤も古例の祭式にして、國府之法也云々と社傳に見えたるが如く、この神事は頗る有名の神事にして、謡曲舞車にも、

「是は遠江國見付のこふの者にて候、扨も當所の祇園会 明日にて候、此祇園会と申すは、上下の旅人をかたらひ、西方東方を定め、車の上にて舞を舞する例にて候ふ。西方の舞手は候へ共、いまだ、東方はなく候ほどに、路次へまかり出で、放人をかたらはばやと存候、云々、紙園の祭 水無月の云々、既に半も杉のむら云云」と見えたり、但近世廃絶す、

明治元年十月三日、植松少將、勅使として参向、金幣奉納あらせられしが、同五年六月縣社に列す、相殿 御子神社は、式内社にして、當国式内杜摘考に、「見付驛に、大見寺といふ浄土宗の寺あり、其鎮守に、御子大明神というて小祠あり、是なるべし、神祠は古昔よりありしを、後に寺を造立して、此神社を直に鎭守とせしなるべし」と見えたるが、明治六年十一月十七日 當社に合祀す、

次いで 熊野神社以下八社を同年中に合祀す。社殿は本殿、幣殿、拝殿、其他神饌所、社務所、丈庫等を備へ、境内は千二百七坪(官有地第一種)あり、社地は塔の山を背にして、遠く遠州灘を望む、馳眺千里一碧限りなし。

當社祭神に関し、

特選神名牒に、「今按、社傳 祭神 大國主命とあるは、國玉神と云ふを、ひたむきに、此神と思へるよりの誤なれば、祭神 淡海國玉神として可ならん」といへり、

考証は、三代實録、貞観七年五月八日戊子、授に遠江國正六位上 淡海石井神從五位下と見えたる、淡海石井神を當社に充てたり、其の説に云く、

「此神は式内淡海國玉神社なるべし、今も見付驛の内に、總社大明神と云ふは、即 式内淡海國玉神社なり、さて此社の近邊の字を、北井と云ふ、北井神の小路など云ふ處もありて、凡て此邊水甚よろしき所也、されば此 石井神は、國玉神と同じきならん、石井は、此邊の水よきゆゑに云ふなるべし、國玉は祭神の御名なるべし」

と、學者皆之に據る、然れども石井の説未だ人をして首肯せしめがたきに似たり、されば當社明細帳には、「神官曰、石井神とは、此神 往古 磐田海の側、岩井村岩井原と云ふ所に鎮鎭せり、依つて淡海石井の稱ありと云傳ふ」といへり、果して當社が淡海石井なるか、後考を俟つ。境内神社

春日神社 八幡神社 稲荷神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

〈遠江国総社〉淡海國玉神社(磐田市見付)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.