津島神社(つしまじんじゃ)は 社伝には 欽明天皇元年(540)素戔嗚尊の和魂が 對馬から此地に光臨されたので 對馬(津島)と称すると伝わり 牛頭天王の日本総社として津島信仰の中心地です 一般的には『六国史』『延喜式』に記載のない式外社とされますが 延喜式内社 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)とする説もあります

Please do not reproduce without prior permission.

目次

Please do not reproduce without prior permission.

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

津島神社(Tsushima shrine)

【通称名(Common name)】

・「津島さん」

・「天王さん」

・「津島のお天王さま」

【鎮座地 (Location) 】

愛知県津島市神明町1

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主祭神》建速須佐之男命(たけはやすさのをのみこと)

《相殿神》大穴牟遅命(おほなむぢのみこと)(大国主命)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・災厄と疫病(はやりやまい)除けの守護神

・授福の大神

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 全国天王総本社

・ 國幣小社

・ 別表神社

【創 建 (Beginning of history)】

『愛知県史要 : 郷土研究』に記される内容

【抜粋意訳】

四 津島神社と津島祭

⑴津島神社(海部郡津島町)

海部郡津島町にある國幣小社で、祭神は素戔嗚尊である。元は牛頭天王社と云つて、牛頭天王の日本總社と云はれて居る。江戸時代より臨民の崇敬甚だ盛んで、東北地方から九州方面にまで及び、維新前は寺領千二百餘石を領して居たと云ふ。

緣起に依れば、欽明天皇の御代に素戔嗚尊の和魂が、對馬から此地に光臨せられたので、對馬(津島)と稱するに至ったと云ふ事である。降て南北朝時代に至り、後亀山天皇の勅命によつて、大橋三河守定省が社殿を造營したと傳へられ、織田信長も非常に尊崇して、社殿を營み神領を寄進した。當社の神紋が織田氏と同様木瓜であるのも之が爲めであると云ふ。現存丹塗の本殿は矢張 信長の寄進で、特別保護建造物となつて居る。徳川時代に至つても、歴代藩主の尊崇が甚だ篤かった。

境内は老樹繁茂し、社殿壮大で、實に森嚴の趣がある。堀田正泰が寄進したと傳へられる銘眞守の太刀一口及び銘長光の劔一口は本社の神寶で、國寶に指定せられて居る。六月十四日に行はれる船祭は古來著名である。

⑵津島祭

津島の天王祭は車楽祭(ダンジリ)と云はれ、古来特色ある祭典の一つとして頗る著名なもので、由来最も古く、遠近より參拜者が集まり來つて非常に雑踏するのである。陰曆六月十四日は宵祭であり、十五日は朝祭であつて、本楽である。名高い提燈祭は即ち十四日の宵祭で、祭船五艘が高燈の如く提燈を点じて、車河戸の方より漕ぎ来る光景は、云ふべからざる壯観を呈するのである。

【原文参照】

愛知県教育会 編『愛知県史要 : 郷土研究』,川瀬書店,昭和6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1174058

愛知県教育会 編『愛知県史要 : 郷土研究』,川瀬書店,昭和6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1174058

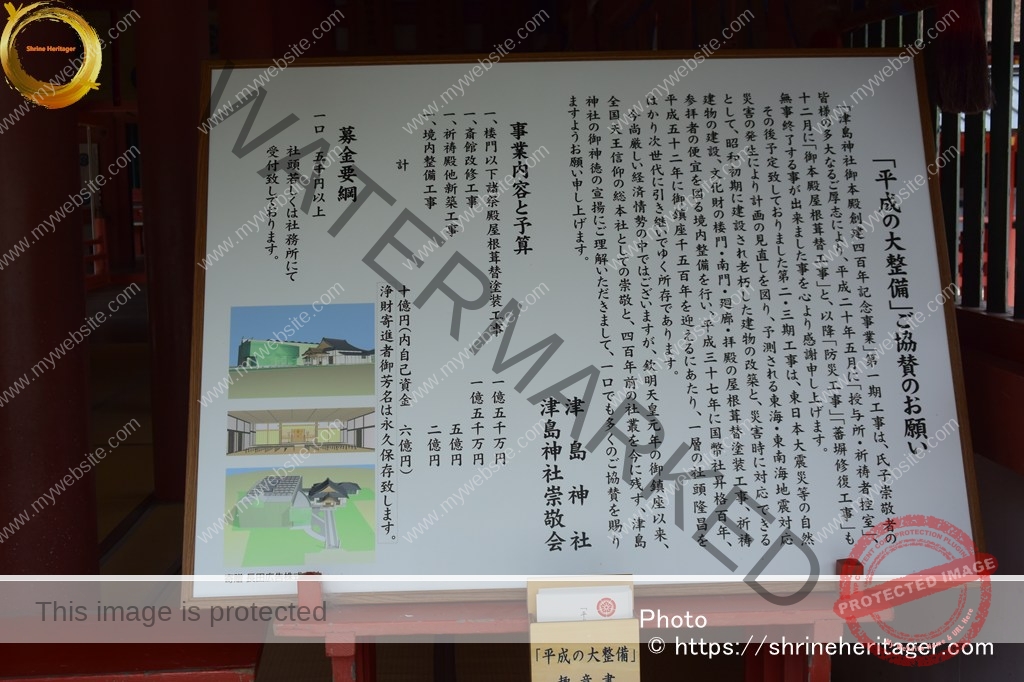

【由 緒 (History)】

津島神社のいわれ

御祭神

建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)津島神社由緒

当神社は古くより津島牛頭天王社と申し上げ、現在でも「津島さん」「天王さん」として尾張地方をはじめ中部・関東・東北地方の人々にも崇敬されております。

全国の天王社の総本社であり、約三、〇〇〇社のご分霊社があります。一 ご鎮座は、欽明天皇元年(西暦五四〇年)であります。

一 ご祭神は、建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)相殿に大穴牟遅命(おおなむちのみこと)大国主命様をお祀りしています。

一 ご神徳は、疫病・災厄除・授福の神様

一 ご例祭は、六月十五日

一 尾張津島天王祭 七月第四土曜・日曜日津島神社々務所

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

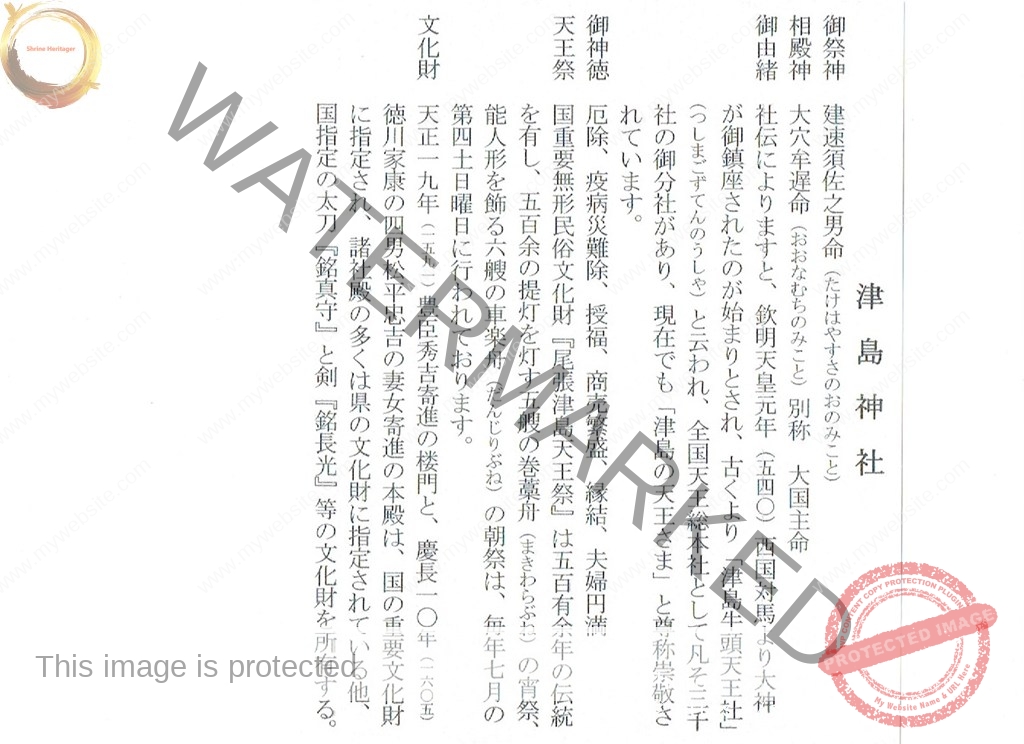

津島神社

御祭神

建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)相殿神

大穴牟遅命(おおなむちのみこと)別称 大国主命御由緒

社伝によりますと、欽明天皇元年(五四○) 西国対馬より大神が御鎮座されたのが始まりとされ、古くより「津島牛頭天王社」(つしまごずてんのうしゃ)と云われ、全国天王総本社として凡そ三千社の御分社があり、現在でも「津島の天王さま」と尊称崇敬されています。御神徳

厄除、疫病災難除、授福、商売繁盛、縁結、夫婦円満天王祭

国重要無形民俗文化財『尾張津島天王祭』は五百有余年の伝統を有し、五百余の提灯を灯す五艘の巻藁舟(まきわらぶね)の宵祭、能人形を飾る六艘の車楽舟(だんじりぶね)の朝祭は、毎年七月の第四土日曜日に行われております。文化財

天正一九年(一五九一)豊臣秀吉寄進の楼門と、慶長一〇年(一六〇五)徳川家康の四男松平忠吉の妻女寄進の本殿は、国の重要文化財に指定され、諸社殿の多くは県の文化財に指定されている他、国指定の太刀『銘真守』と剣『銘長光』等の文化財を所有する。御朱印案内紙より

Please do not reproduce without prior permission.

御神徳

当神社の御祭神、建速須佐之男大神は、天照大神の御弟神、又御相殿の大穴牟遅大神は建速須佐之男大神の御愛婿で、日本の黎明期(れいめいき)にあたり出雲の地にお住い遊ばされ、親子二代にわたって国土の経営、産業の開発にお力を致され民生の安定に限りないご仁慈を垂れさせられた御神徳は広大でありますが、わけても津島のお社は人の身に起る災厄と疫病(はやりやまい)とを除き給う御徳と授福の大神としてあまねく世に知られて居ります。

この尊いご神徳については、極めて意義深い蘇民将来(そみんしょうらい)伝説があります。即ちその昔須佐之男大神か諸国ご巡行の道すがら、非常にご難渋の折柄を蘇民将来(そみんしょうらい)と云う貧しい民が、温くおねぎらい申上げた事をお喜びになり、礼心として悪疫防禦のまじないを授けられました。即ち「後々疫気あれば汝蘇民将来の子孫なりと云って茅輪(ちのわ)‐葭で作った輪‐を腰につけよ必ず疫神のたゝりを免れしめん」との有難い教えを受けたのであります。

茲に津島のお社を、疫病除の守護神と仰ぐについて面白い一例を挙げますと、徳川時代関東地方に悪疫が流行の際はお上に乞うて「普天(ふてん)の下卒土(もとそつと)の浜(ひん)王土にあらざるなし汝疫神速かに立去るべし若し去らざるに於いては津島牛頭天王に奏して刑罰せしむべきもの也何村疫神共え」との差紙を得て、之を村の入口等へ貼ることが行はれたのであります。

こゝに当神社では、こうしたご神徳を仰いで年中に疫病厄除けのお祭りを数々執り行いますが、その中でもっとも重要且つ大規模なお祭りは夏の津島川祭であります。由緒

津島神社は古くは津島牛頭天王社と申し、今日なお一般に「津島のお天王さま」と尊称されております。

社伝によれば当社は欽明天皇元年(西紀540)のご鎮座で、弘仁元年正一位の神階と日本総社の号を奉られ、一条天皇の正暦年中、天王社の号を賜はったと伝え、いはゆる諸国の天王社の本社で、全国に約3000のご分霊社があります。

御鎮座以来歴代の武門、貴賤から篤く尊信されましたが、殊に戦国時代津島に隣接の勝幡城の出身である織田信長は、当社を氏神と仰いで造営その他に協力し、秀吉を初め豊臣一門は信長に引つゞき、社領を寄進し造営を援ける等尊信しました。

現在の楼門(重要文化財)は天正19年(西紀1591)の創建で秀吉の寄進と伝えられ、南門(県文化財)は慶長3年(西紀1598)秀吉の病気平癒を祈願して秀頼の寄進になったものであります。又現在のご本殿は慶長10年(西紀1605)清州城主松平忠吉(家康四男)の病弱を憂えた妻女政子の方より寄進になった建物で、桃山式建築の優秀なものとして、重要文化財に指定されて居ります。

正保4年(西紀1647)尾張藩主徳川義直は、社領として津島の地1293石余を寄進し、後に将軍家綱の朱印状を以って幕府寄進の神領地となり明治維新まで続きました。

幕末光格天皇以降朝延内々のお沙汰を以って、しばしば歴代主上、親王様方のご祈祷を仰付けられ、又有栖川宮家の御祈願所をも仰付けられました。

明治6年県社に、大正15年国幣小社に列せられましたが、終戦後この制度は廃止され現在に及んでおります。津島天王祭

川祭は津島祭、天王祭、提灯祭、船祭等と色々に呼ばれ、当神社年中の祭儀の中で、もっとも厳重なお祭であり我国夏祭の代表的な盛儀で、当夜の盛観を拝覧のため遠近各地から参詣の人等は凡そ10数万を数え、祭場の天王川周辺は立錐の余地もない有様であります。

この祭は大神のご神徳を仰いで、疫病、厄難の消除を祈るお祭で、いはゆる枉事をする疫神を祭って疫神の心を和らげ、疫神を送ると伝う祭儀で大神のお諭しのまゝに葭を「祓つ物」として執り行う、神秘な「大御饌調進の儀」と「神葭放流」を中心として10数回に亘って行う、一連の神葭神事の厳儀と併行して、有名な船祭の一連の祭事が執り行はれるもので、有名な京都八坂神社の祇園祭と同様の趣旨で、数百年前既にこのお祭を執り行った記録があります。

祭日は古くから旧暦6月朔日に始まり、8月晦日に終る定めでしたが、今は新暦の7月第4土曜日の夜の提灯祭と、翌朝行う朝祭を中心に、その15日前に始まり75日後に終る事に改められました。宵祭(提灯祭)

昔の津島五ヶ村から一艘ずつ奉仕した歴史のまゝに、五艘の卷藁船は数百つづの提灯を点け、昼をあざむく燈火を川面に映して津島楽を奏しながらゆうゆうと天王川をお旅所まで漕渡し、お旅所の神輿の大前に参拝する行事で、古来豪華な燈火の祭典として名を知られております。

朝祭(車楽祭)

宵祭が終わるとその夜のうちに飾り替えをした津島五艘の祭船の他に、市江船(旧市江村より奉仕)一艘を加えた六艘の祭船は、宵祭とは全然趣を変え、船に積んだ屋形の上段え更に小屋台橋掛りを組み、唐破風等の屋根を載せて、能人形を飾り、中段には豪華な小袖幕を張り巡らし、下段は緋ラシャに金糸で社紋を縫取した屋台幕、錦繍目ばゆい柱巻、紅白梅花の作り花等で飾立て、悠揚迫らず古楽を奏でながら漕渡す有様は、将に王朝頃の絵巻物を見るようであります。

※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・津島神社 本殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・津島神社 祭文殿

Please do not reproduce without prior permission.

・津島神社 回廊

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

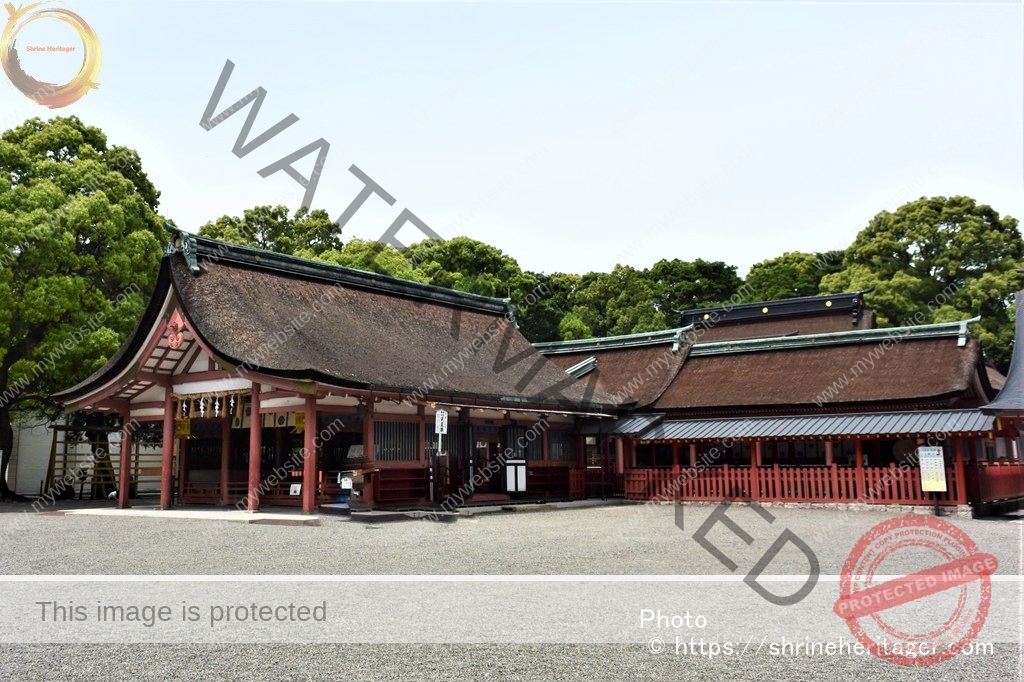

・津島神社 社殿

Please do not reproduce without prior permission.

・津島神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・津島神社 蕃塀(県指定重要文化財)

Please do not reproduce without prior permission.

・津島神社 南門(県指定重要文化財)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

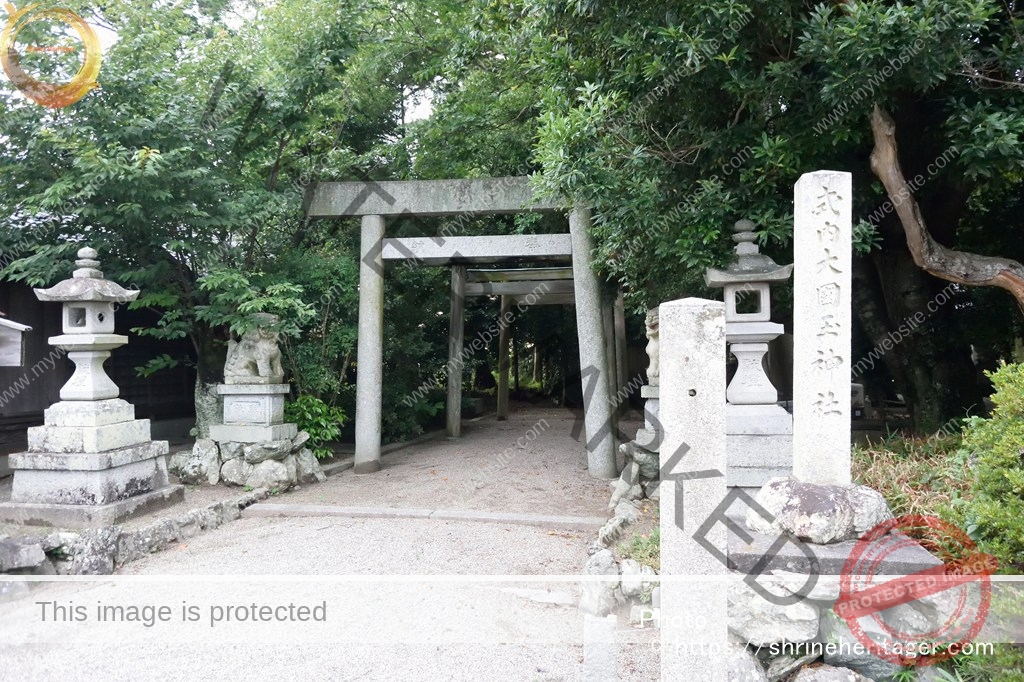

・津島神社 南門大鳥居〈社号標〉

Please do not reproduce without prior permission.

・授与所

Please do not reproduce without prior permission.

・津島神社 楼門(国指定重要文化財)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・津島神社 太鼓橋

Please do not reproduce without prior permission.

・津島神社 社務所

Please do not reproduce without prior permission.

・津島神社 東門大鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・境内図

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 摂社2〉彌五郎殿社(國玉神社)《主》大穴牟遅命、武内宿禰命

延喜式内社 尾張國 海部郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)の論社

・彌五郎社(津島市神明)〈津島神社の境内〉の記事を参照

・〈境内 末社3〉戸隠社《主》手力雄命

・攝末社参拝御案内

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社4〉忍穂耳社(星宮)《主》正哉吾勝々速日天忍穂耳命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社5〉龍田社《主》支那津比古命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社6〉庭津日社《主》庭津日神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社7〉塵社《主》聖神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社8〉久斯社《主》少名毘古那神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社9〉多賀社《主》伊邪那岐命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社10〉熊野社《主》伊邪那美命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社11〉稲荷社《主》宇迦之御魂神

Please do not reproduce without prior permission.

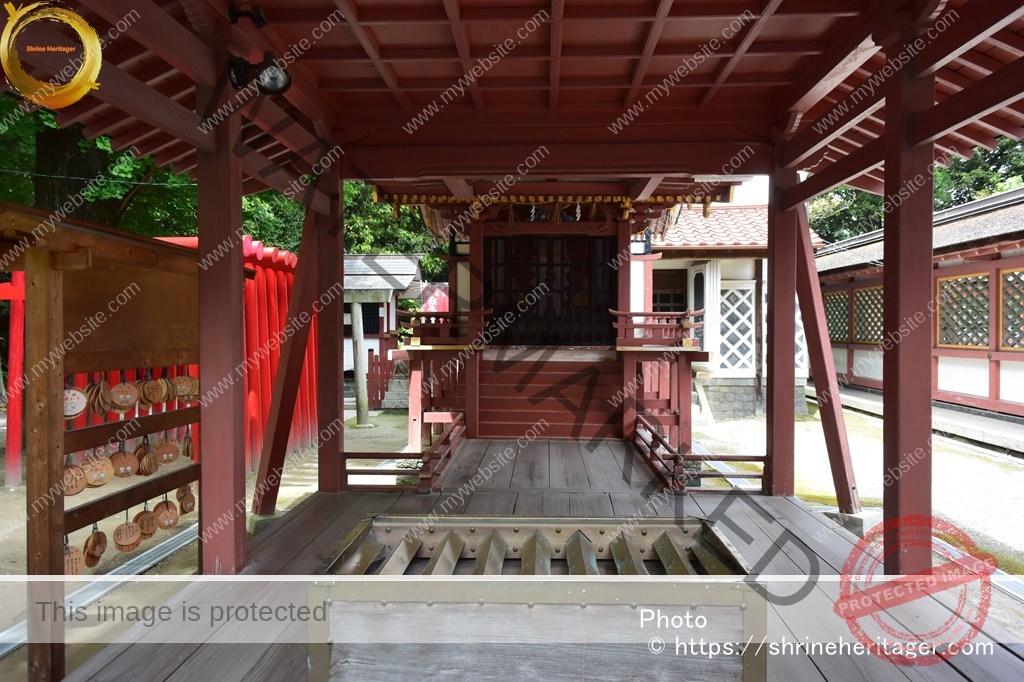

・〈境内 摂社12〉八柱社(八王子社)《主》五男三女御子神

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

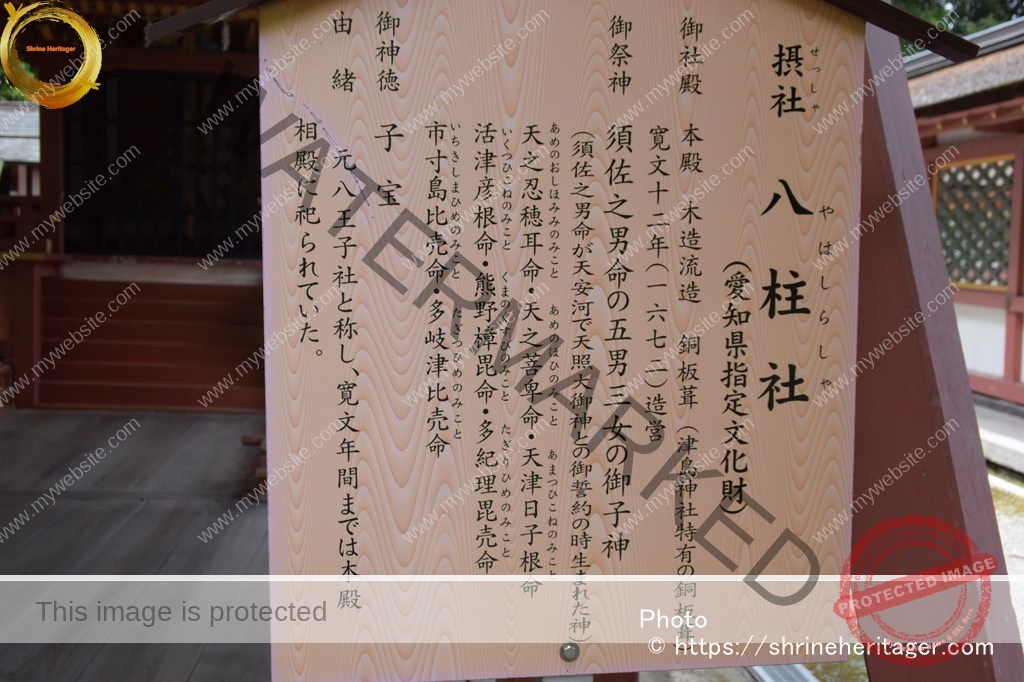

摂社(せっしゃ)八柱社(やはしらしゃ)

(愛知県指定文化財)

御社殿 本殿 木造流造 銅板葺 (津島神社特有の銅板葺 )

寛文十二年 (一六七二 )造営御祭神 須佐之男命の五男三女の御子神

(須佐之男命が天安河で天照大御神との御誓約の時生まれた神)・天之忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)

・天之菩卑命(あめのほひのみこと)

・天津日子根命(あまつひこねのみこと)

・活津彦根命(いくつひこねのみこと)

・熊野樟毘命(くまのくすびのみこと)

・多紀理毘売命(たぎりひめのみこと)

・市寸島比売命(いちきしまひめのみこと)

・多岐津比売命(たぎつひめのみこと)御神徳 子宝

由 緒 元八王子社と称し、寛文年間までは本殿相殿に祀られていた。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社13〉稲田社《主》櫛名田比売命

末社(まっしゃ)稲田社(いなだのやしろ)

御社殿 木造流造 銅板葺

宝暦十年(一七六〇)建造御祭神 櫛稲田比売命(須佐之男命の御妃)

御神徳 夫婦円満・良縁の神

由 緒 須佐之男命が高天原を追放され、諸国を旅し続け出雲国に至って、そこで八岐大蛇を退治した縁で櫛稲田比売命と結ばれ出雲に住まれた。

このご結婚の折、命が清清しい気持ちを詠われた

「八雲立つ出雲八重垣妾龍めに八重垣造るその八重垣を」

は、我国最初の歌であり、命は和歌の祖ともいわれている。元一王子社と称し、俗にうつくしの御前とも呼称され、寛文年間まで本殿相殿に祀られていた。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社14〉大国玉社《主》宇都志国玉命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社15〉若宮社《主》尹良親王

・〈境内 末社16〉大屋津姫社《主》大屋津比売命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 摂社17〉荒御魂社(蛇毒神社)《主》建速須佐之男命荒御魂

Please do not reproduce without prior permission.

摂社(せっしゃ)荒御魂社(あらみたまのやしろ)

御社殿 木造流造 銅板葺 (津島神社特有の銅板葺 )

永享九年 (一四三七 )十二月五日造営

宝暦九年(一七五九)建造御祭神 建速須佐之男命荒御魂(たけはやすさのおのみことあらみたま)

御神徳 無病息災

由 緒 元は蛇毒神社と称し八岐大蛇(やまたのおろち)の御霊を祀っていたと伝えられる。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社18〉橋守社(橋姫社)《主》猿田彦命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社19〉愛宕社《主》迦具土神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 摂社20〉柏樹社《主》須佐之男命奇御魂

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社21〉滝之社《主》弥豆麻岐神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 摂社22〉和御魂社《主》須佐之男命和御魂

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社23〉大歳社《主》大年神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社24〉熱田社《主》日本建命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社25〉米之社《主》宇迦之御魂神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社26〉児之社《主》若年神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社27〉大社《主》大山咋命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社28〉外宮《主》豊宇気比売命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社29〉船付社《主》庭高津日神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社30〉多度社《主》羽山戸神

・〈境内 末社31〉秋津比咩社《主》速秋津比売命

・〈境内 末社32〉内宮《主》天照大神

・〈境内 末社33〉照魂社《主》護国の英霊

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社34〉菅原社《主》菅原道真公

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内 末社35〉疹社《主》建速須佐之男命和御魂

・〈境内 摂社36〉居森社《主》須佐之男命幸御魂

・〈境内 末社37〉大日孁社《主》大日孁貴命

・居森社(津島市神明)〈津島神社の境内 弥五郎殿の旧鎮座地〉の記事を参照

延喜式内社 尾張國 海部郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)の論社の旧鎮座地

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・〈境外末社〉竈社(三寶荒神社)《主》天知流迦流美豆比売命、奥津比売神、奥津比古神

・〈境外末社〉山祇社《主》大山津見命

・〈境外末社〉八剱社《主》須佐之男命荒御魂

・〈境外末社〉大土社《主》大土御祖神

・〈境外末社〉堤下社《主》須佐之男命奇御魂

・〈境外末社〉市神社《主》大市比賣命,大歳神,宇迦之御魂神

・市神社(津島市米町)〈津島神社の境外社地〉の記事を参照

延喜式内社 尾張國 海部郡 漆部神社(うるしへの かみのやしろ)の論社

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

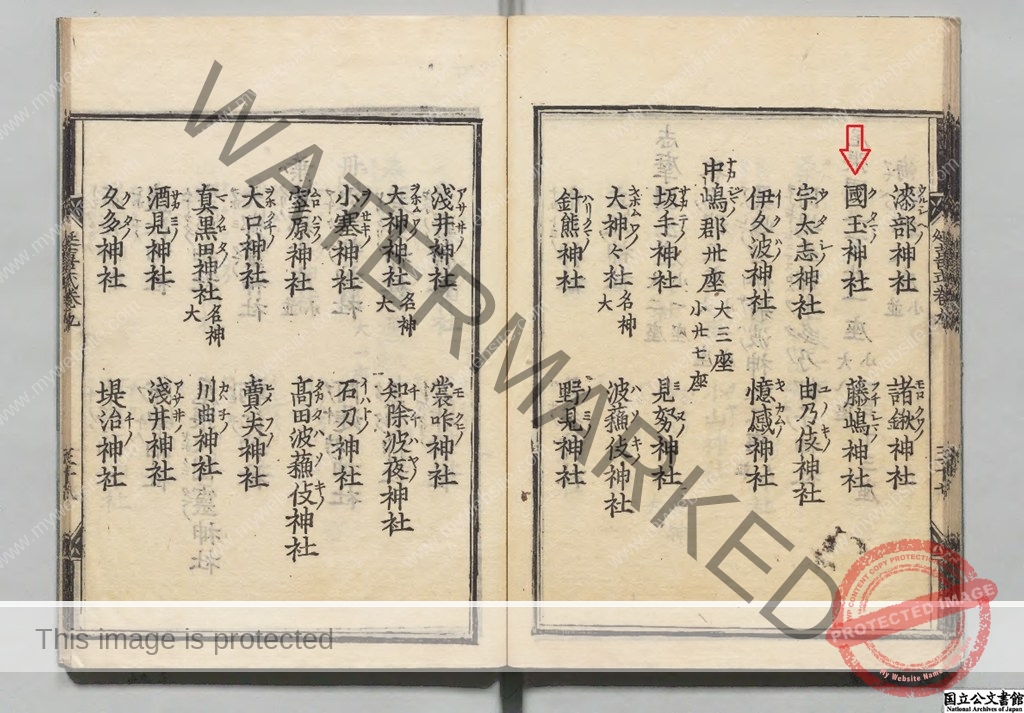

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)尾張國 121座(大8座・小113座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)海部郡 8座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 國玉神社

[ふ り が な ](くにたまの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Kunitama no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

゛國魂〈国玉〉神(くにたまのかみ)゛を祀ると想われる゛延喜式内社゛について

・國魂神・国靈神・国玉神とも書く

古代の日本人は 国土には それぞれ神威〈靈威〉が内在していて その神威〈靈威〉の盛衰が国の興亡をも左右する 國を治める神靈゛国魂(くにたま)゛であると考えており 国魂の霊威は 国土そのものの神霊を云う爲 国の支配権にも結び付いた信仰の形態となっていったと云う

延喜式内社 山城國 久世郡 水主神社十座(並 大 月次 新嘗・就中同 水主坐天照御魂神 水主坐山背大国魂命神 二座預相嘗祭)(みぬしの かみのやしろ)

・水主神社(城陽市水主宮馬場)

延喜式内社 大和國 山邊郡 大和坐大國魂神社 三座(並 名神大 月次 相嘗 新嘗)(おほやまとにます おほくにたまの かみのやしろ みくら)

・大和神社(天理市新泉町)

延喜式内社 和泉國 日根郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)

・國玉神社(泉南郡岬町深日)

延喜式内社 攝津國 東生郡 難破坐生國咲國魂神社二座(並 名神大 月次 相嘗 新嘗)(なにはにいます いくくにさき くにたまの かみのやしろ ふたくら)

・生國魂神社(大阪市天王寺区生玉町)

延喜式内社 攝津國 莵原郡 河内國魂神社(寛大延・鍬靫)(かわちくたまの かみのやしろ)

・河内國魂神社(神戸市灘区国玉通)

・綱敷天満神社(神戸市東灘区御影)

延喜式内社 伊勢國 度會郡 大國玉比賣神社(おほくにたまひめの かみのやしろ)

・堅田神社〈皇大神宮(内宮)摂社〉

・宇治山田神社〈皇大神宮(内宮)摂社〉

延喜式内社 伊勢國 度會郡 度會國御神社(わたらひの くにみかみの やしろ)

・度會國御神社〈豊受⼤神宮(外宮)摂社〉

延喜式内社 伊勢國 度會郡 度會乃大國玉比賣神社(わたらひの をほくにたまひめの かみのやしろ)

・度會乃大國玉比賣神社〈豊受⼤神宮(外宮)摂社〉

延喜式内社 伊勢國 多氣郡 大國玉神社(おほくにたまの かみのやしろ)

・大国玉神社(松阪市六根町)

延喜式内社 尾張國 海部郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)

・国玉神社・八剱社合殿(名古屋市中川区富田町大字万場字郷中)

・津島神社(津島市神明)〈全国天王総本社〉

・居森社(津島市神明)

〈津島神社の境内 弥五郎殿の旧鎮座地〉

・彌五郎社(津島市神明)

〈津島神社の境内〉

延喜式内社 尾張國 中嶋郡 尾張大國霊神社(貞)(をはりおほくにたまの かみのやしろ)

・尾張大國霊神社(国府宮)

延喜式内社 遠江國 磐田郡 淡海国玉神社(あはうみの くにたまの かみのやしろ)

・淡海國玉神社(磐田市見付)〈遠江總社〉

延喜式内社 常陸國 眞壁郡 大國玉神社(おほくにたまの かみのやしろ)

・大國玉神社(桜川市大国玉)

延喜式内社 上野國 佐位郡 大國神社(おほくに かみのやしろ)

・大國神社(伊勢崎市境下渕名)

延喜式内社 陸奥國 磐城郡 大國魂神社(をほくにたま かみのやしろ)

・大國魂神社(いわき市平菅波宮前)

延喜式内社 能登國 能登郡 能登生國玉比古神社(のといくくにたまひこの かみのやしろ)

・能登生国玉比古神社〈気多本宮〉(七尾市)

・能登生國玉比古神社(中能登町)

・能登部神社(中能登町)

延喜式内社 出雲國 出雲郡 杵築大社〈名神大〉(きつきの おおやしろ)

・出雲大社〈大国主神を祀る〉

延喜式内社 淡路国 三原郡 大和大國魂神社(貞・名神大)(やまとのおほくにたまの かみのやしろ)

・大和大國魂神社(南あわじ市榎列上幡多)

延喜式内社 阿波國 美馬郡 倭大國玉神 大國敷神社二座(やまとおほくにたまのかみ おほくにしきかみの やしろ ふたくら)

・医家神社(三好市池田町)

・磐坂神社(三好市池田町シンヤマ)

〈医家神社 旧鎮座地〉

・倭大國魂神社(美馬市美馬町字東宮ノ上)

・倭大國敷神社(美馬市脇町拝原)

延喜式内社 壹岐嶋 石田郡 大國玉神社(おほくにたまの かみのやしろ)

・大國玉神社(壱岐市郷ノ浦町大原触)

・兵主神社(壱岐市芦辺町深江本村触)

延喜式内社 對馬嶋 上縣郡 島大國魂神社(しまおおくにたまの かみのやしろ)

・嶋大國魂御子神社(対馬 佐須奈)

・島大國魂神社(対馬 豊)

・那祖師神社・島大國魂神社・若宮神社(三社合祀)

・島大國魂神社(対馬 御岳)

延喜式内社 對馬嶋 上縣郡 島大国魂神御子神社(貞)(しまおほくにたまのかみの みこの かみの やしろ)

・嶋大國魂御子神社(対馬 佐須奈)

・島御子神社(対馬 曽)

・国本神社(対馬 瀬田)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

名鉄線 津島駅から西へ約1.1km 車で4分程度

津島神社 南門大鳥居をくぐります

Please do not reproduce without prior permission.

参道を進みます

Please do not reproduce without prior permission.

駐車場があります

Please do not reproduce without prior permission.

津島神社 南門(県指定重要文化財)が建ちます

津島神社(津島市神明)〈全国天王総本社〉に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 南門をくぐると 蕃塀(県指定重要文化財)があります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

境内には多くの摂社・末社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿は 拝殿の奥に廻廊があり 祭文殿 本殿となっていて 重層感があります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

東門には 鳥居と社号標が建っています

Please do not reproduce without prior permission.

楼門(国指定重要文化財)をくぐって 改めて境内に入りました

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

境内は 参拝者が多くて賑やかでした

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

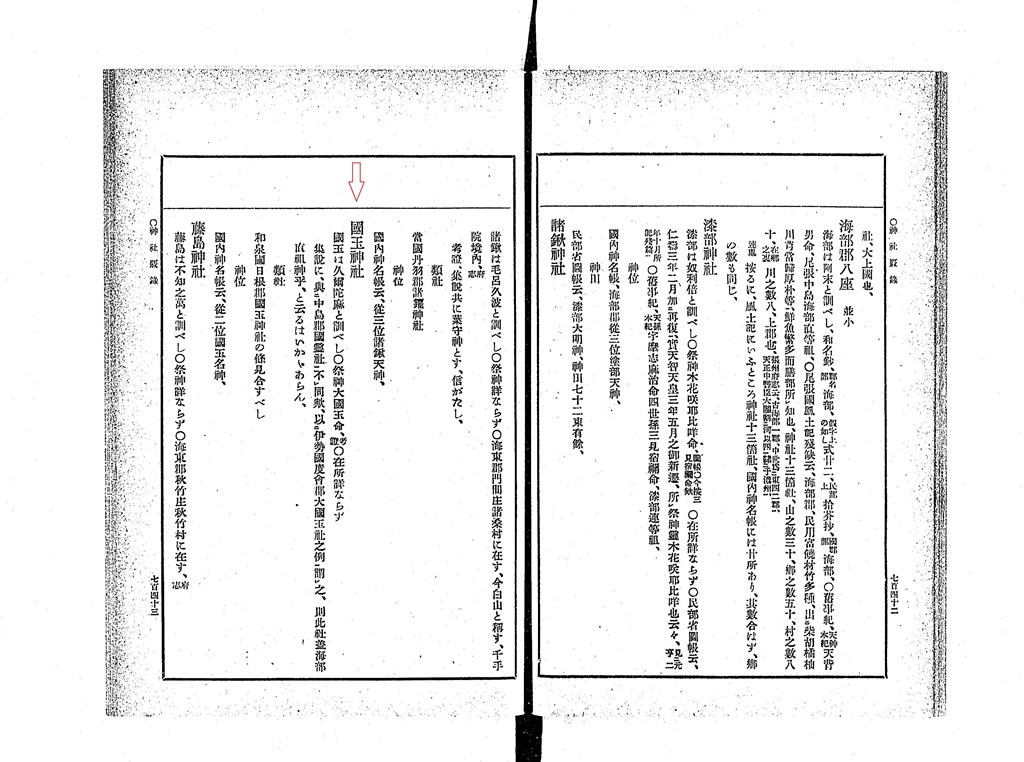

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 國玉神社について 所在は゛在所詳ならず゛とあり 所在不明と記されています

【抜粋意訳】

國玉神社

國玉は久爾陀麻と訓べし

○祭神 大國玉命、〔考證〕

○在所詳ならず

集説に、與に中島郡 國霊社不同歟、以に伊勢國 度會郡 大國玉社之例謂之、則此社 盖海部直祖神乎、と云るはいかやあらん、

類社

和泉國 日根郡 國玉神社の條見合すべし神位

國内神名帳云、從二位 國玉名神、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

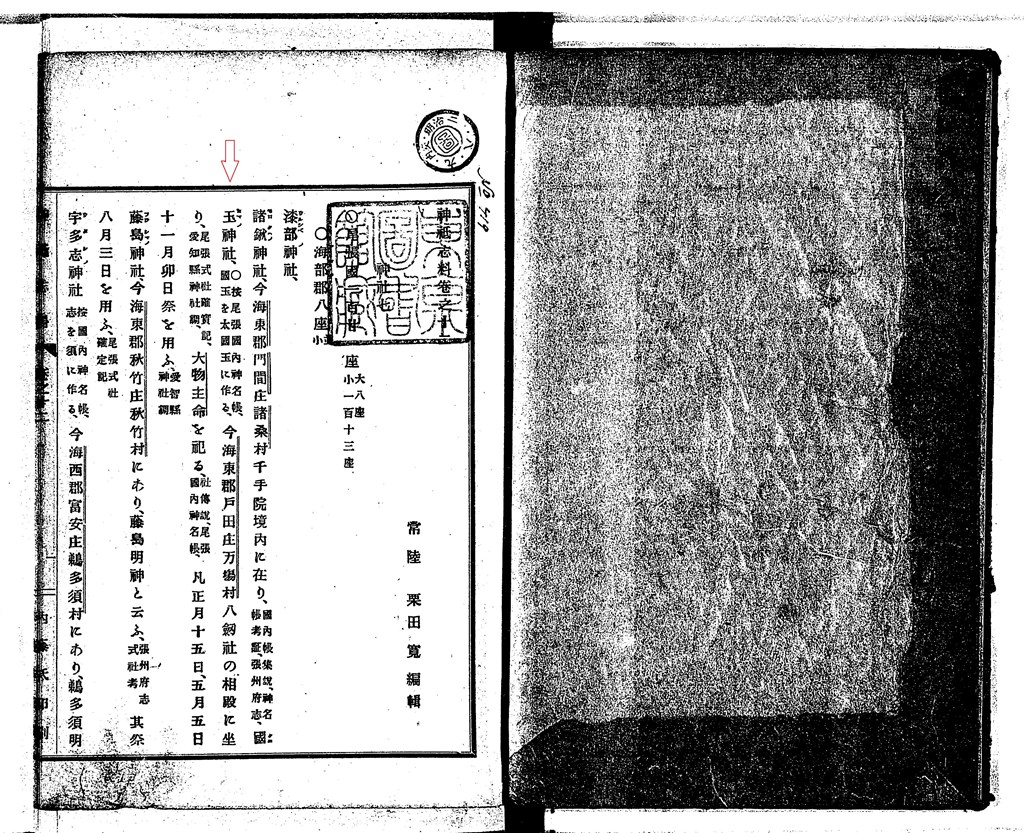

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 國玉神社について 所在は゛今 海東郡戸田庄万場村 八劔社の相殿に坐り、゛〈現 国玉神社・八剱社合殿(名古屋市中川区富田町万場)〉と記されています

【抜粋意訳】

尾張國 海部郡

國玉(クニタマノ)神社

〔〇按 尾張國内神名帳、國玉を太國玉に作る、〕

今 海東郡戸田庄万場村 八劔社の相殿に坐り、〔尾張式社確實記、愛知縣神社調、〕

大物主命を祀る、〔社傳説、尾張國内神名帳、〕

凡正月十五日、五月五日 十一月卯日 祭を用ふ、〔愛知縣神社調、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

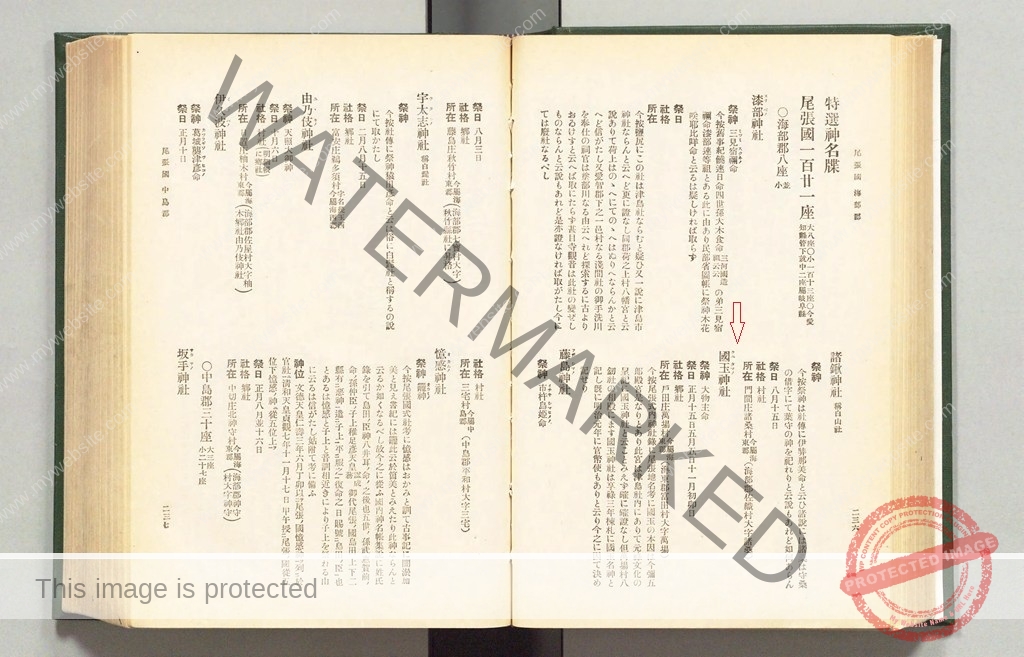

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 國玉神社について 所在は゛戸田庄萬場村 今属 海東郡(海東郡富田村大字萬場)゛〈現 国玉神社・八剱社合殿(名古屋市中川区富田町万場)〉と記されています

他の説として゛彌五郞殿宮是なりとあり 此宮は津島社内にあり゛〈現 〈津島神社の境内〉彌五郎社(津島市神明)〉を挙げています

【抜粋意訳】

國玉(クニタマノ)神社

祭神 大物主命

祭日 正月十五日 五月五日 十一月初卯日

社格 郷社

所在 戸田庄萬場村 今属 海東郡(海東郡富田村大字萬場)

今按 尾張式内神社錄に 尾張地名考に 國玉の本因は今 彌五郞殿宮是なりとあり 此宮は津島社内にありて元祿文化の呈記に國玉神社と云ことみえず 確に確證なし

但 萬場村 八劔社の相殿にます國玉神社は享祿三年棟札に國玉名神と記し既に明治元年に官帶使もありと云り 今之に因て決め記せり

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

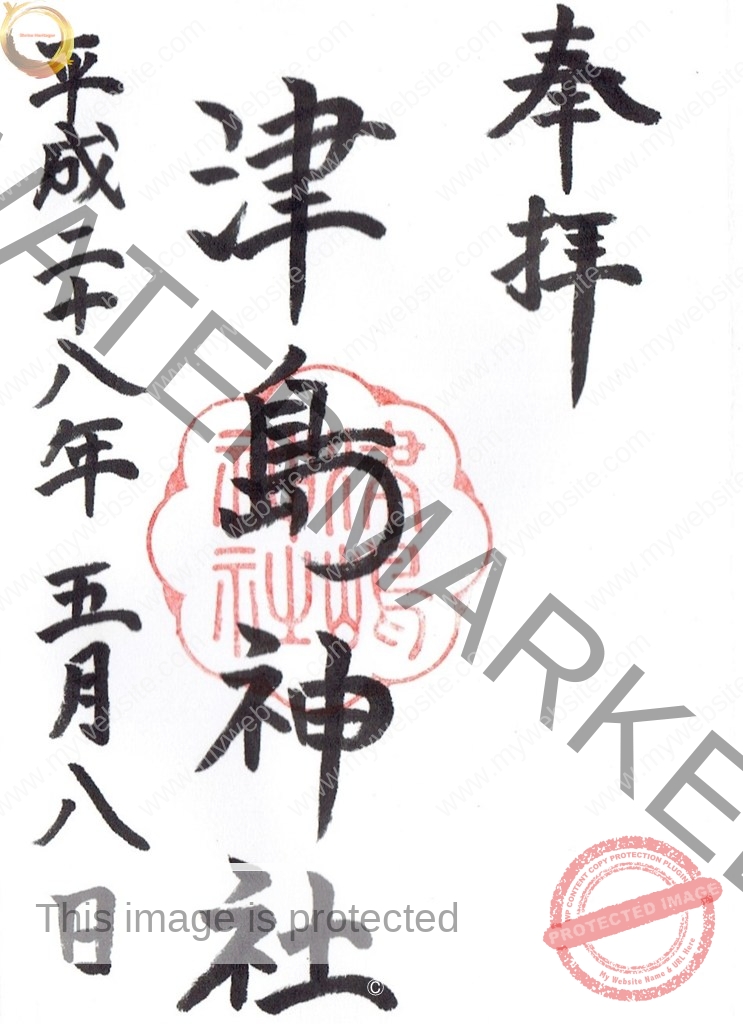

津島神社(津島市神明)〈全国天王総本社〉に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.