春日大社(奈良市春日野町)の・摂社・末社について 記載しています

Please do not reproduce without prior permission.

目次

本社 春日大社(奈良市春日野町)の記事もご覧下さい

スポンサーリンク

【境内社 (Other deities within the precincts)】

《境内図》

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

1.《御蓋山(みかさやま)の禁足地に鎮座する本宮神社》

・【摂社】本宮神社

《主》武甕槌命、経津主命、天児屋根命〈式内社 御蓋山の山頂武甕槌命が祀られていた場所に鎮座〉【頂きに鎮座する摂社・本宮神社は 通常 神職でさえ例祭(十一月九日)のみ入れる聖域】

式内社 大和日向神社(鍬靫)(おほやまと ひむかの かみのやしろ)

・本宮神社(奈良市春日野町)〈春日大社 境内摂社 一般参拝不可〉

・本宮神社遙拝所 (ほんぐうじんじゃようはいしょ)

Please do not reproduce without prior permission.

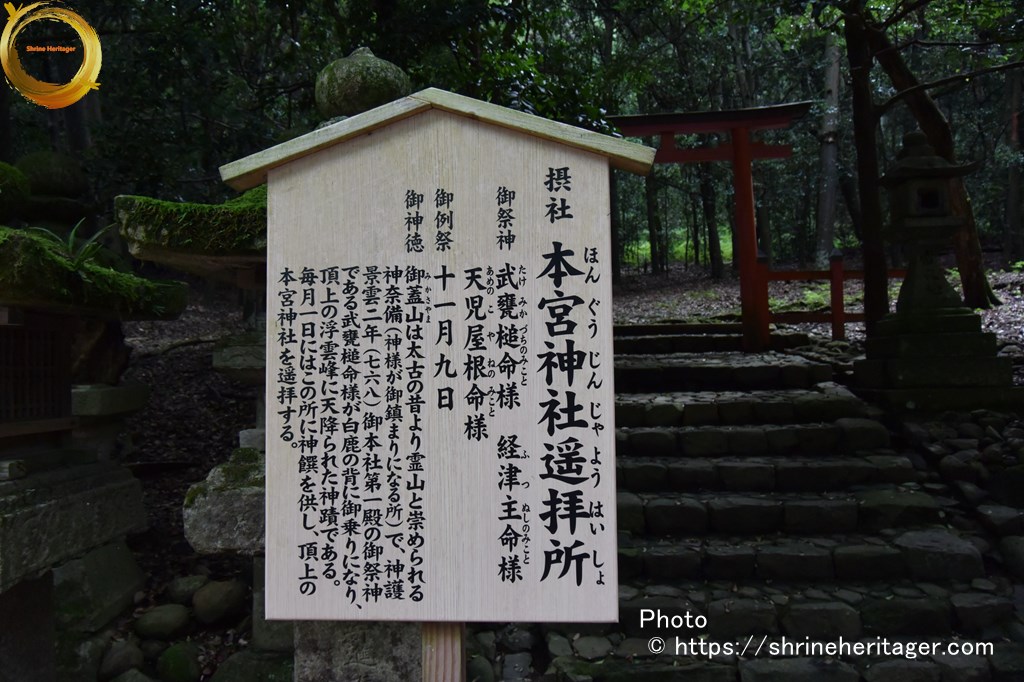

摂社 本宮神社遙拝所 (ほんぐうじんじゃようはいしょ)

祭御神

武甕槌命(たけみかづちのみこと)様

経津主命(ふつぬしのみこと)様

天児屋根命(あめのこやねのみこと)様御例祭 十一月九日

御神徳 御蓋山(みかさやま)は太古の昔より霊山と崇められる神奈備(神様が御鎮まりになる所)で、神護景雲二年(七六八)御本社第一殿の御祭神である武甕槌命様が白鹿の背に御乗りになり、頂上の浮雲峰に天降られた神蹟である。毎月一日にはこの所に神饌を供し、頂上の本宮神社を遥拝する。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

2.《本殿横 東廻廊の外》

・御蓋山浮雲峰遙拝所 (みかさやまうきぐものみねようはいじょ)

Please do not reproduce without prior permission.

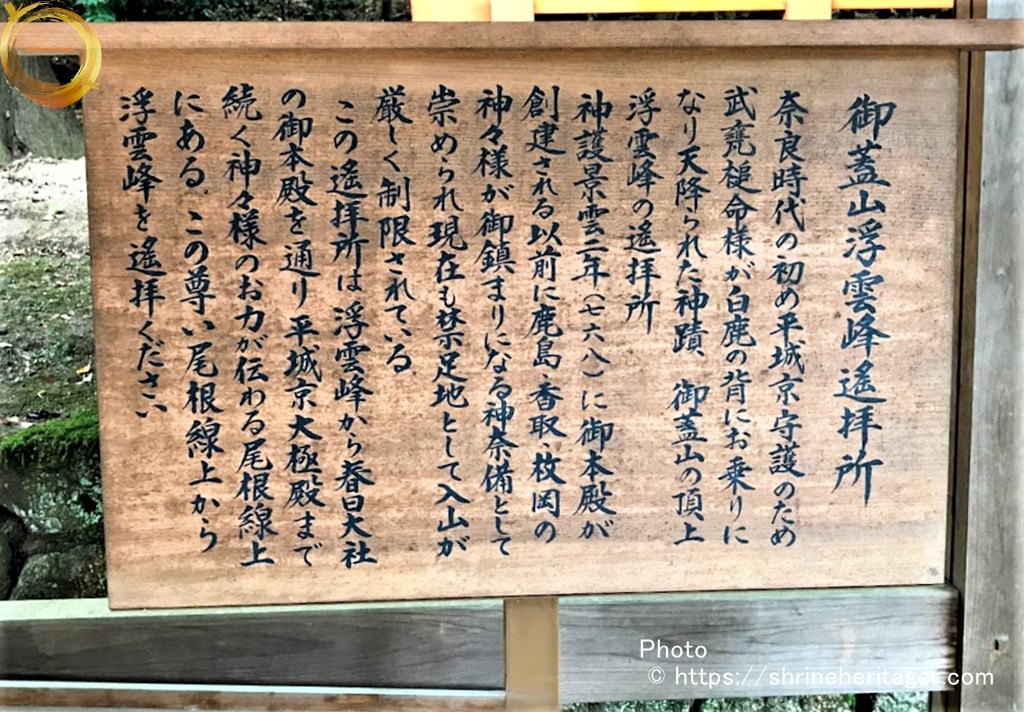

御蓋山浮雲峰遙拝所

奈良時代の初め平城京守護のため武甕槌命様が白鹿の背にお乗りになり天降られた神蹟、御蓋山の頂上浮雲峰の遙拝所

神護景雲二年(七六八)に御本殿が創建される以前に鹿島、香取、枚岡の神々様が御鎮まりになる神奈備として崇められ現在も禁足地として入山が厳しく制限されている。

この遥拝所は浮雲峰から春日大社の御本殿を通り平城京大極殿まで続く神々様のお力が伝わる尾根線上にある。この尊い尾根線上から浮雲峰を遥拝ください現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

3.《後殿(うしろどの)【末社】参拝所》

Please do not reproduce without prior permission.

・【末社】八雷神社《主》八雷大神

・【末社】栗柄神社《主》火酢芹命

・【末社】海本神社《主》大物主神

・【末社】杉本神社《主》大山咋神

・【末社】佐軍神社《主》布津之霊

Please do not reproduce without prior permission.

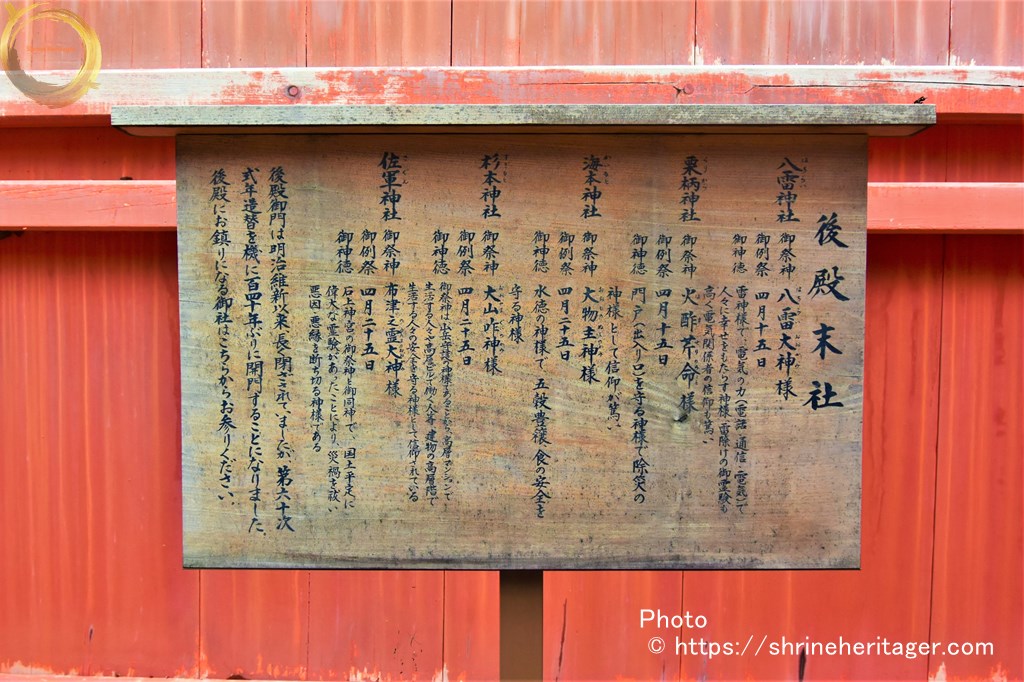

後殿 末社

八雷(はちらい)神社

御祭神 八雷大神(はちらいおおかみ)様

御例祭 四月十五日

御神徳 雷神様で、電気の力(電話・通信・電気)で人々に幸せをもたらす神様、雷除けの御霊験ごれいげんも高く電気関係者の信仰も篤い栗柄(くりから)神社

御祭神 火酢芹命(ほすせりのみこと)様

御例祭 四月十五日

御神徳 門戸(出入り口)を守る神様で除災の神様として信仰が篤い海本(かいもと)神社

御祭神 大物主神(おおものぬしのかみ)様

御例祭 四月二十五日

御神徳 水徳の神様で、五穀豊穣、食の安全を守る神様杉本(すぎもと)神社

御祭神 大山咋神(おおやまくいのかみ)様

御例祭 四月二十五日

御神徳 御祭神は山岳守護の神様であることから、高層マンションで生活する人々や高層ビルで働く人等、建物の高層階で生活する人々の安全を守る神様と信仰されている佐軍(さぐん)神社

御祭神 布都之霊大神(ふつのみたまのおおかみ)様

御例祭 四月二十五日

御神徳 石上神宮の御祭神と御同神で、国土平定に偉大な霊験があったことにより、災禍を祓い悪因・悪縁を断ち切る神様である後殿御門は明治維新以来、長く閉ざされたままになっていましたが、第六十次式年造替を機に百四十年ぶりに開門することになりました。後殿にお鎮まりになる御社はこちらからお参りください。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

4.《中門御廊の内》

Please do not reproduce without prior permission.

・【末社】多賀神社

《主》伊弉諾命

Please do not reproduce without prior permission.

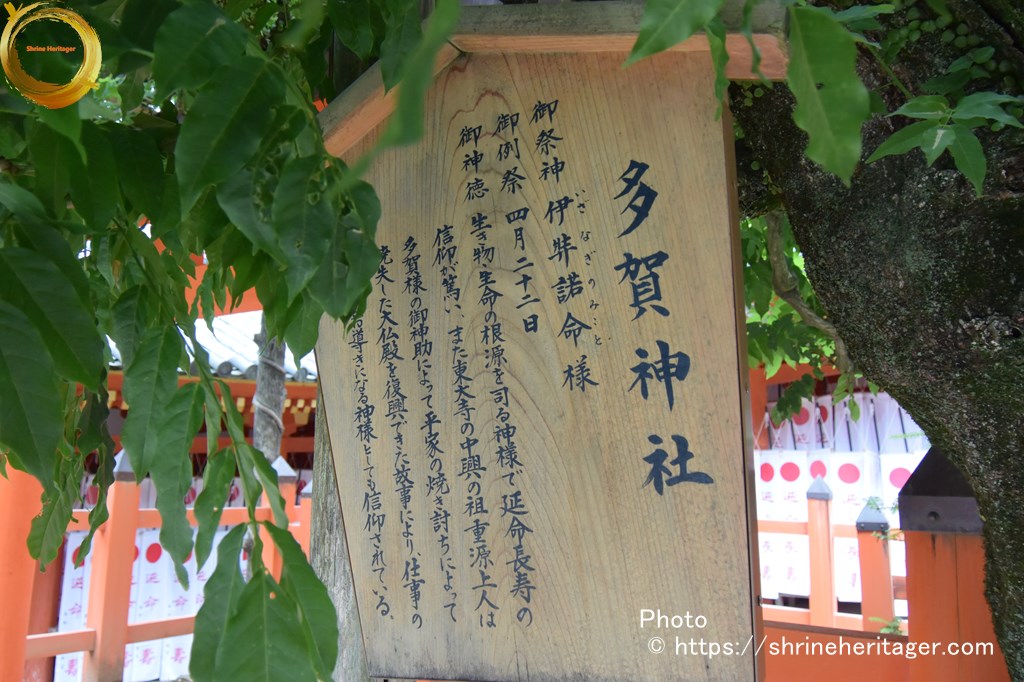

多賀神社

御祭神 伊弉諾命(いざなぎのみこと)様

御例祭 四月二十二日

御神徳 生き物・生命の根源を司る神様で延命長寿の信仰が篤い、また東大寺の中興の祖 重源上人は多賀様の御神助によって平家の焼き討ちによって焼失した大仏殿を復興できた故事により、仕事の完遂をお導きになる神様としても信仰されている。現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・藤浪之屋 (ふじなみのや)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

萬燈籠再現

重要文化財 藤浪之屋

春日大社は燈籠が沢山あることで有名で、平安時代から現在まで奉納された燈籠はおよそ三千基にのぼります。春日の燈籠は数が多いだけではなく、歴史的な資料としても重要で現存する室町時代以前の燈籠の六割以上が当社にあるといわれています。

二月の節分、八月十四・十五日の年三回すべての燈籠に浄火を灯す春日万燈籠が行われています。この萬燈籠神事を感じて頂こうと江戸時代まで神職の詰所であった重要文化財の藤浪之屋を開放しました。由緒ある建物の中で萬燈籠の幽玄の美を感じてください。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・御手洗川 (みたらしがわ)

Please do not reproduce without prior permission.

・【末社】風宮神社

《主》級長津彦神、級長津姫神

Please do not reproduce without prior permission.

風宮(かぜのみや)神社

御祭神 級長津彦命(しなつひこのみこと)様

級長津姫命(しなつひめのみこと)様御例祭 九月一日

御神徳 生命を司り罪穢を清めるお祓いの神様(子授け)御由緒 御祭神は風の神様で、息吹を司られることから生命の神として、また人々が知らず知らずのうちに犯してしまう罪穢を風の如く吹き払い清めてくださる神様として信仰されている。また御殿の西脇には御祭神が風の力で集められた七種類の木が共生した「七種(なないろ)の寄木(やどりぎ)」があることから子授けの神様としても信仰されている。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・【末社】椿本神社

《主》角振神〈祭神は別名「隼の明神」〉

椿本(つばきもと)神社

御祭神 角振神(つのふりのかみ)様

御例祭 五月二日

御神徳 魔物をお祓いくださる神様御由緒 鎌倉時代に成立した「春日権現験記」に関白藤原忠実公の御殿に忍び込んだ天狗法師(魔物)を御祭神の霊威によって追い払う話が見える。

古来魔物(天狗)退散除災の神様として信仰されている。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・【末社】手力雄神社

・【末社】飛来天神社

手力雄神社《主》天手力雄神

飛来天神社《主》天御中主神

Please do not reproduce without prior permission.

5.《南廻廊の内》

Please do not reproduce without prior permission.

・【末社】岩本神社

《主》表筒男命、中筒男命、底筒男命〈かつては住吉社〉

岩本(いわもと)神社

御祭神 表筒男命(うわつつおのみこと)様

中筒男命(なかつつおのみこと)様

底筒男命(そこつつおのみこと)様

御例祭 十二月十六日

御神徳 住吉明神神様をお祀りした受験合格 和歌の神様現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・大杉・柏槙(真柏)

本社大杉(ほんしゃおおすぎ)

樹高 23.0 m

周囲 7.94 mこのスギは、樹齢千年ともいわれ、鎌倉時代後期(1309)に描かれた絵巻物「春日権現験記(かすがごんげんけんき)」にその姿が描かれている。

根本から西方に、直会殿(なおらいでん)の屋根を通して伸びる樹は、イブキ(ビャクシン)である。春日大社

Please do not reproduce without prior permission.

・【末社】辛榊神社

《主》白和幣

Please do not reproduce without prior permission.

・【末社】青榊神社

《主》青和幣

辛榊(からさかき)神社

御祭神 白和幣(しろにぎて)様

御例祭 五月二十五日

御神徳 交渉をおまとめくださる神様青榊(あおさかき)神社

御祭神 青和幣(あおにぎて)様

御例祭 五月二十五日

御神徳 争いを解決に導く神様現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・【末社】井栗神社

・【末社】穴栗神社

井栗神社《主》高御産霊神〈式内社〉

穴栗神社《主》穴次神

井栗神社は 式内社 宇奈太理坐高御魂神社(大 月次 相嘗 新嘗)(うなたりにます たかみむすひの かみのやしろ)の論社

・ 幣殿・舞殿 (へいでん・ぶでん)

Please do not reproduce without prior permission.

・【摂社】榎本神社

《主》猿田彦大神〈式内社 当地の地主神〉中世までは祭神は巨勢姫明神

榎本神社は 式内社 春日神社(かすかの かみのやしろ)の論社

6.《若宮十五社めぐり》

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

①・【摂社】若宮神社

《主》天押雲根命〈比売神の御子神〉

Please do not reproduce without prior permission.

・若宮の【末社】通合神社

《主》中臣祐房朝臣〈若宮神社の北〉

・若宮の【末社】手力雄神社

《主》天手力雄神〈若宮神社の南〉

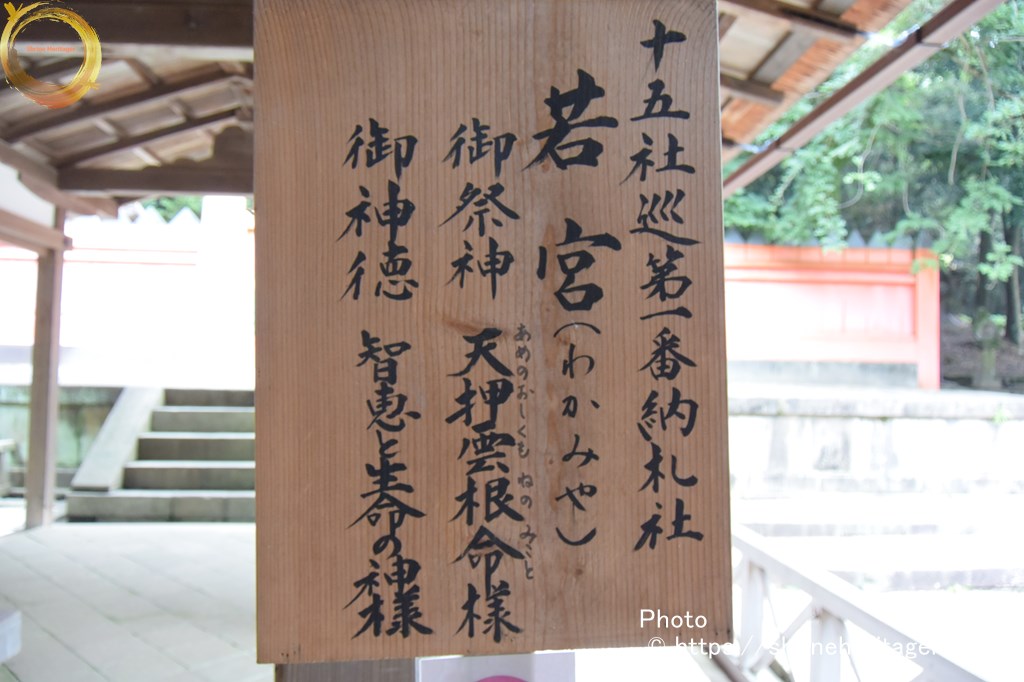

十五社巡 第一番納札社

若宮(わかみや)

御祭神 天押雲根命(あめのおしくもねのみこと)様

御神徳 知恵と生命の神様現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

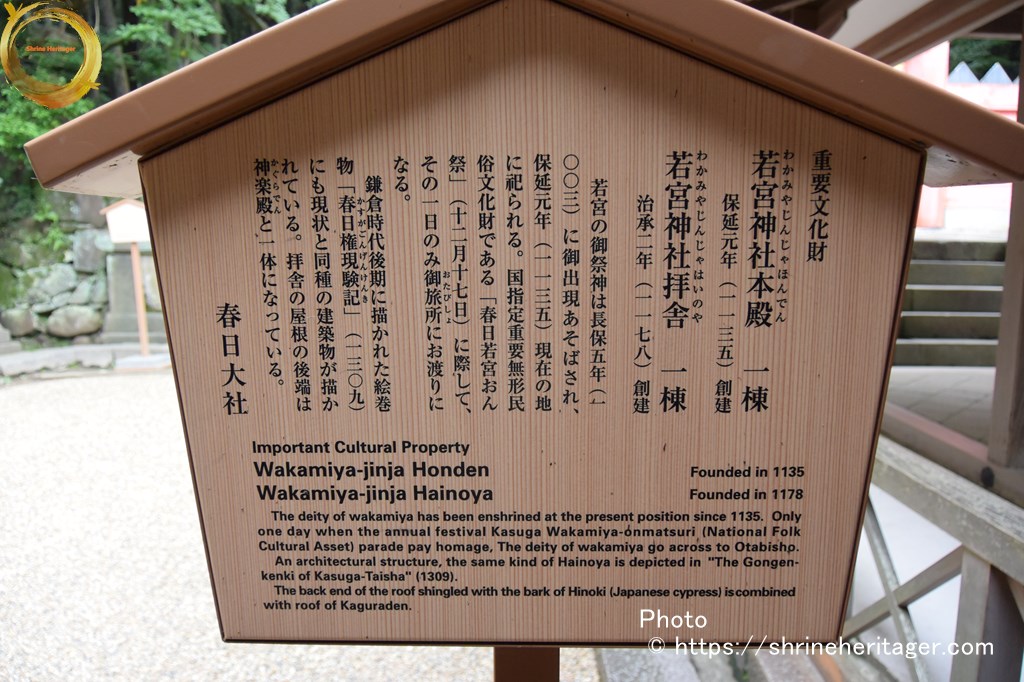

重要文化財

若宮神社本殿(わかみやじんじゃほんでん)一棟

保延元年(1135)創建

若宮神社拝舎(わかみやじんじゃはいのや)一棟

治承二年(1178)創建

若宮の御祭神は長保五年(1003)に御出現あそばされ、保延元年(1135)現在の地に祀られる。国指定重要無形民俗文化財である「春日若宮おん祭」(十二月十七日)に際して、その一日のみ御旅所(おたびしょ)にお渡りになる。

鎌倉時代後期に描かれた絵巻物「春日権現験記(かすがごんげんけんき)(1309)にも現状と同種の建築物が描かれている。拝舎の屋根の後端は神楽殿(かぐらでん)と一体になっている。

春日大社現地案内板

Please do not reproduce without prior permission.

・若宮の大楠 (おおくす)

Please do not reproduce without prior permission.

➁・【末社】三輪神社(一童神社)

三輪神社(一童神社)《主》少彦名命

Please do not reproduce without prior permission.

十五社巡 第二番納札社

一童神社(いちどうしゃ)〈三輪神社〉

御祭神 少彦名命(かくなひこなのみこと)様

御神徳 子供の成長をお守りくださる神様現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

➂・【末社】兵主神社

④・【末社】南宮神社

兵主神社《主》大己貴命

南宮神社《主》金山彦神

Please do not reproduce without prior permission.

十五社巡 第三番納札社

兵主神社

御祭神 大己貴命様

御神徳 延命長寿をお守りくださる神様

十五社巡 第四番納札社

南宮神社

御祭神 金山彦神様

御神徳 財宝の神様現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

➄・【末社】広瀬神社

・ 赤乳白乳両社遥拝所

⑥・【末社】葛城神社(懸橋社)

広瀬神社《主》倉稲魂神

葛城神社(懸橋社)《主》一言主神

Please do not reproduce without prior permission.

十五社巡 第五番納札社

広瀬神社

御祭神 倉稲魂神様

御神徳 衣食住のかみさま赤乳(あかち)白乳(しろち)両社遥拝所

ここから南に三キロ離れたところに末社 赤乳神社 白乳神社がご鎮座されており、古来より赤乳神社は女性の下半身、白乳神社は上半身をお守りくださるご神徳がございます

赤乳白乳手描絵馬八百円

十五社巡 第六番納札社

懸橋社(かけはししゃ) 葛城(かつらぎ)神社

御祭神 一言主(ひとことぬしの)神様

御神徳 夢を叶えてくださる神様

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

➆・【末社】三十八所神社

《主》伊弉諾命、伊弉冊命、神日本磐余彦命〈若宮神社の(摂社)〉

Please do not reproduce without prior permission.

十五社巡 第七番納札社

三十八所神社(さんじゅうはっしょじんじゃ)

御祭神 伊弉諾尊(いざなぎのみこと)様

伊弉冊尊(いざなみのみこと)様

神日本磐余彦命(かむやまといわれひこのみこと)様

御神徳 夢を叶えてくださる神様

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

⑧・【末社】佐良気神社

《主》蛭子神

十五社巡 第八番納札社

佐良気神社(さらけじんじゃ)

御祭神 蛭子(ひるこの)神様

御神徳 福運の神様

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

➈・春日明神遥拝所

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

十五社巡 第九番納札社

春日明神遥拝所(かすがみょうじんようはいしょ)

鎌倉時代にこの九個の石(居石 すえいし)から、明恵上人が春日大社本殿を遥拝されたという

(原文)明恵上人明神を拝し給ふ所と云・・・『春日大宮若宮御祭禮図』(寛保二年)より

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

⑩・【末社】宗像神社

《主》市杵島姫命〈かつて空海が天河弁財天を勧請〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

十五社巡 第十番納札社

宗像神社(むなかたじんじゃ)

御祭神 市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)様

(天河弁財天(あまかわべんざいてん)様)

御神徳 学問・芸能の神様

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・護摩壇

護摩壇(ごまだん)

弘法大師(空海上人)が護摩を焚いて祈願されたという現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

⑪・【摂社】紀伊神社

《主》五十猛命、大屋津姫命、抓津姫命

Please do not reproduce without prior permission.

十五社巡 第十一番納札社

紀伊神社(きいじんじゃ)

御祭神 五十猛命(いたけるのみこと)様

大屋津姫命(おおやつひめのみこと)様

抓津姫命(つまつひめのみこと)様

御神徳 新たな生気をいただく神様

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・龍王珠石

Please do not reproduce without prior permission.

龍王珠石(りゅうおうじゅせき)

この石群は善女龍王が尾玉を納められた所という

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

⑫・伊勢神宮遥拝所

Please do not reproduce without prior permission.

十五社巡 第十二番納札社

伊勢神宮遥拝所(いせじんぐうようはいじょ)

天地の恵みに感謝する所

(原文)俗にはるかに伊勢大神宮を拝すと云

『春日大宮若宮御祭禮図』(寛保二年)より

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

⑬・枚岡神社遥拝所

Please do not reproduce without prior permission.

十五社巡 第十三番納札社

枚岡神社遥拝所(ひらおかじんじゃようはいしょ)

延命長寿を祈願する所(原文)はるかに かはちのくに ひらおかをはいするよし

『春日大宮若宮御祭禮図』(寛保二年)より

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

⑭・【末社】金龍神社

《主》金龍大神〈別名「禁裡殿」〉

Please do not reproduce without prior permission.

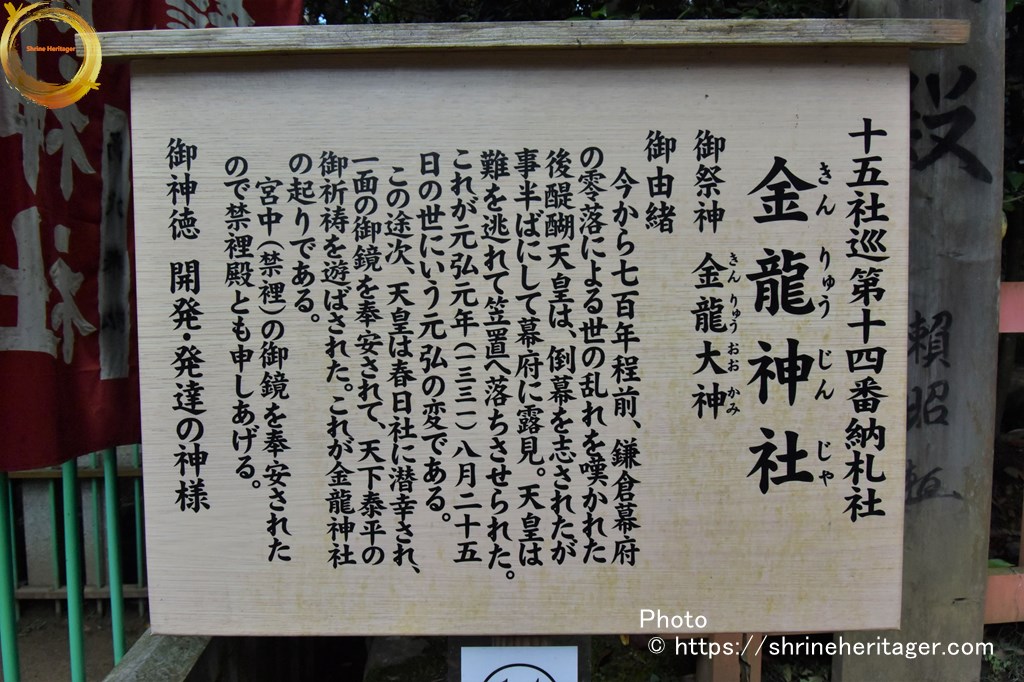

十五社巡 第十四番納札社

金龍神社(きんりゅうじんじゃ)

御祭神 金龍大神(きんりゅうおおかみ)

御由緒

今から七百年程前、鎌倉幕府の零落による世の乱れを嘆かれた後醍醐天皇は、倒幕を志されたが事半ばにして幕府に露見。天皇は難を逃れて笠置へ落ちさせられた。これが元弘元年(一三三一)八月二十五日の世にいう元弘の変である。

この途次、天皇は春日社に潜幸され。一面の御鏡を奉安されて、天下泰平の御祈祷を遊ばされた。これが金龍神社の起りである。

宮中(禁裡)の御鏡を奉安されたので禁裡殿とも申しあげる。御神徳 開発・発達の神様

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

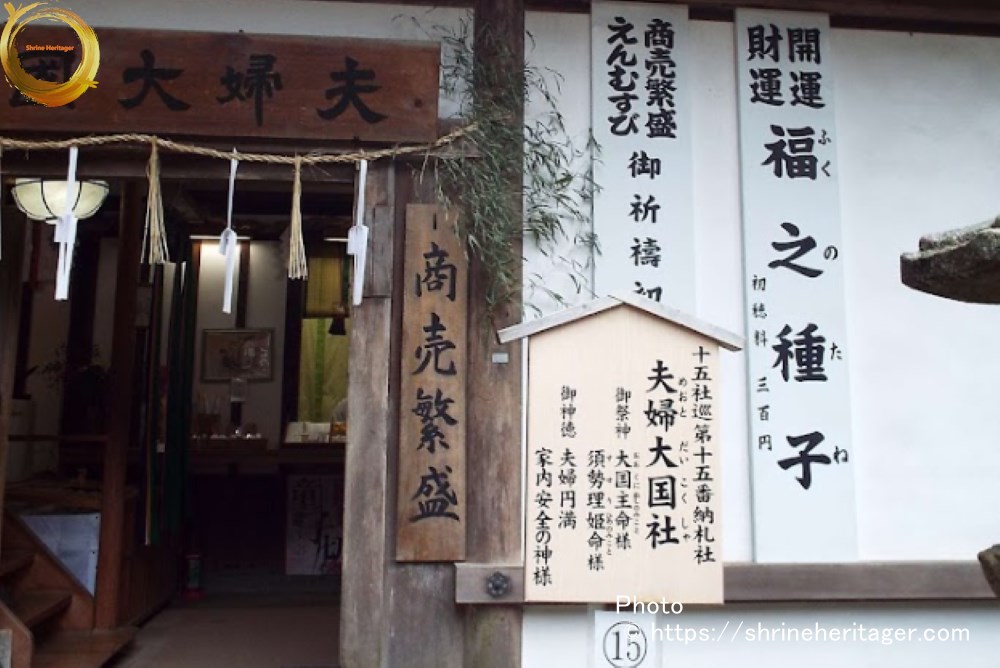

⑮・【末社】夫婦大国社(大国神社)

《主》大国主命、須勢理姫命〈日本で唯一の大国主夫妻を祀る社〉

Please do not reproduce without prior permission.

十五社巡 第十五番納札社

夫婦大国社(めおとだいこくしゃ)

御祭神 大国主命(おおくにぬしのみこと)様

須勢理姫命(すせりひめのみこと)様

御神徳 夫婦円満 家内安全の神様

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

7.《水谷九社(みずやきゅうしゃ)めぐり》

Please do not reproduce without prior permission.

①・【末社】総宮神社

《主》伊勢神、春日神、八幡大神〈もとは興福寺五重塔の鎮守社〉

Please do not reproduce without prior permission.

一番総宮神社(そうぐうじんじゃ)

御祭神 伊勢・春日・八幡大神様 白山大神様 三光宮様 二上権現様 北向荒神様 窪弁財天様 睡大神様

御例祭 六月五日

御神徳 建築・家宅守護住まいを授け、住む人への平安をお守りになる神様。建築・土木関係者の信仰も篤く、地鎮祭や引越しの際にお参りするとよい。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

➁・【末社】一言主神社

《主》一言主神〈もとは興福寺南円堂の鎮守社〉

二番 一言主神社(ひとことぬしじんじゃ)

御祭神 一言主神様(ひとことぬしのかみさま)

御例祭 六月五日

御神徳 一願成就一言信仰の御霊験高く、一事を真剣に祈願すれば叶えてぐださる神様。物事の善悪(よしあし)を判断する力を与えてくださる神様としても信仰が篤い。祈願が成就した暁には感謝の心を寵め、鳥居を奉納するしきたりがある。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

➂・【末社】龍王社

《主》龍王大神〈平成30年(2018)に再興〉

Please do not reproduce without prior permission.

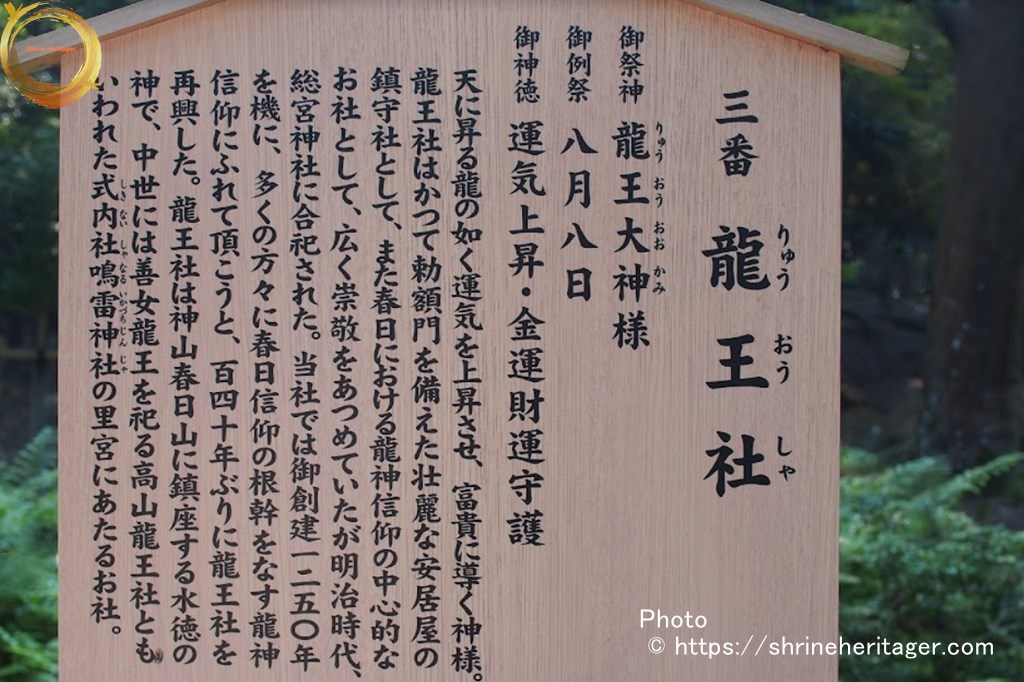

三番 龍王社(りゅうおうしゃ)

御祭神 龍王大神(りゅうおうおおかみ)様

御神徳 運気上昇・金運財運守護

天に昇る龍の如く運気を上昇そせ、富貴に導く神様。龍王社はかつて勅額門を備えた壮麗な安居屋の鎮守社として、また春日における龍神信仰の中心的なお社として、広く崇敬をあつめていたが明治時代、総宮神社に合祀された。当社では御創建一二五〇年を機に、多くの方々に春日信仰の根幹をなす龍神信仰にふれて頂こうと、百四十年ぶりに龍王社を再興した。龍王社は神山春日山に鎮座する水徳の神で、中世には善女龍王を祀る高山龍王社ともいわれた式内社 鳴雷神社(なるいかづちじんじゃ)の里宮にあたるお社。

Please do not reproduce without prior permission.

④・【摂社】水谷神社

《主》素戔嗚命、大己貴命、奇稲田姫命〈かつては牛頭天王〉

Please do not reproduce without prior permission.

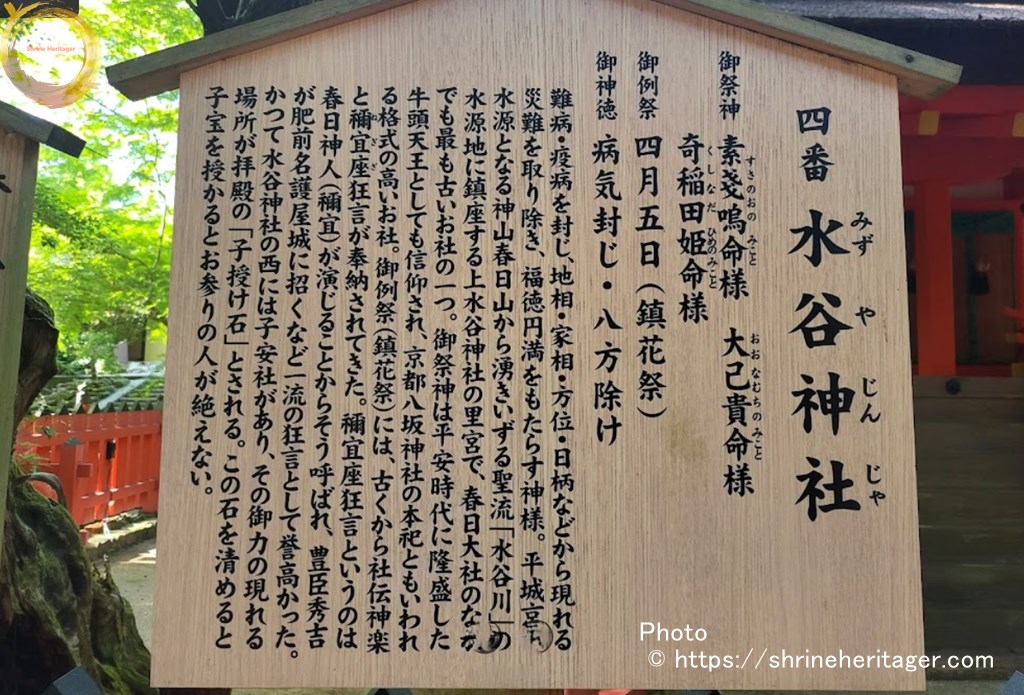

四番 水谷神社 みずやじんじゃ

御祭神 素戔嗚命(すさのおのみこと)様

大己貴命(おおなむちのみこと)様

奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)様御例祭 四月五日(鎮花祭)

御神徳 病気封じ・八方除け難病・疫病を封じ、地相・家相・方位・日柄などから現れる災難を取り除き。福徳円満をもたらす神様。平城京の水源となる神山春日山から湧きいずる聖流「水谷川」の水源地に鎮座する上水谷神社の里宮で、春日大社のなかでも最も古いお杜の一つ。御祭神は平安時代に隆盛した牛頭天王としても信仰され、京都八坂神社の本祀ともいわれる格式の高いお社。御例祭(鎮花祭)には、古くから社伝神楽と禰宜座(ねぎざ)狂言が奉納されてきた。禰宜座狂言というのは春日神人(禰宜)が演じることからそう呼ばれ、豊臣秀吉が肥前名護屋城に招くなど一流の狂言として誉高かった。

かつて水谷神社の西には子安社があり、その御力の現れる場所が拝殿の「子授け石」とされる。この石を清めると子宝を授かるとお参りの人が絶えない。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

➄・【末社】浮雲神社

《主》天児屋根命〈もと興福寺の子院・四恩院で祭祀〉

Please do not reproduce without prior permission.

浮雲神社は 式内社 春日神社(かすかの かみのやしろ)の論社〈参考〉

⑥・【末社】聖明神社

➆・【末社】愛宕神社

聖明神社《主》聖明神〈もとは興福寺の子院・四恩院で祭祀〉

愛宕神社《主》火産霊神〈もとは興福寺の子院・四恩院で祭祀〉

六番 聖明神社(せいめいじんじゃ)

御祭神 聖明神(せいめいのかみ)様

御例祭 七月十五日

御神徳 生気横溢(おういつ)・家庭の守り神人々に生気をみなぎらせ、日々の生活全般を御守りくださる慈愛に満ちた神様。御祭神は桓武天皇に御縁ある京都の平野神社にお祀りされる今木神と御同神ともいわれる。もと興福寺四恩院にあったお社で、近世には陰陽師が祭祀にかかわるなど、陰陽道とのつながりも深い。

現地立札より

七番 愛宕神社(あたごじんじゃ)

御祭神 火産霊神(ほむすびのかみ)様

御例祭 七月十五日

御神徳 火伏・必勝火難を防ぐ愛宕権現で台所や厨房の守り神として、勝負事(争いごと)を勝利に導く神様としても信仰される。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

⑧・【末社】天神社

《主》天常立尊〈もとは興福寺の子院・四恩院で祭祀〉

八番 天神社(てんじんじゃ)

御祭神 天常立尊(あめのとこたちのみこと)

御例祭 七月二十五日

御神徳 延命長寿・災難消除・受験合格延命長寿・災難消除の御霊験高く、北野天神と御同神とされ、学業成就・受験合格・資格取得の神様としても信仰される。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

➈・【末社】船戸神社

《主》衝立船戸神

九番 船戸神社(ふなどじんじゃ)

御祭神 衝立船戸神(つきたつふなどのかみ)様

御例祭 六月五日

御神徳 交通安全・厄払

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)様が投げた杖から御出現されたと伝えられ、経津主命(ふつぬしのみこと)様(大宮第二殿)の卸伴神(みとものかみ)とされる神様。その昔、京都の御所から春日の神々様に祈りをささけるために遣わされた摂関家の姫君、斎女(さいじょ)・内待(ないし)が通った内侍道。そして御本殿から水谷神社を経て東大寺二月堂に向かう水谷道(みずやみち)が交わる所に御鎮座になり、交通安全や邪気の侵入を防ぐ塞神として信仰されている。尚、ご祈祷所での交通安全の御祈願は春日皇大神様に御守護を願うものであるが、船戸神社の尊い交通安全のご加護も頂くべく、特別に船戸神社ご神域に車祓所が設けられている。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

8.〈その他の【末社】〉

・【末社】壷神神社

《主》酒弥豆男神、酒弥豆売神

Please do not reproduce without prior permission.

・【末社】祓戸神社

《主》瀬織津姫神〈二之鳥居の横に鎮座 江戸時代までは摂社〉

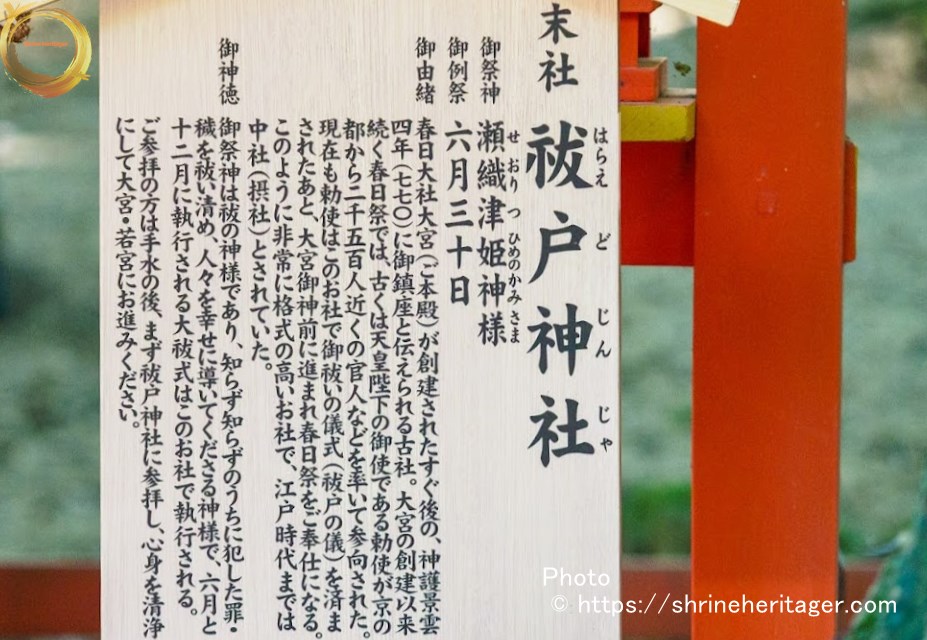

末社 祓戸神社(はらえどじんじゃ)

御祭神 瀬織津姫神様(せおりつひめのかみさま)

御例祭 六月三十日

御由緒 春日大社大宮(ご本殿)が創建されたすぐ後の、神護景雲四年(七七〇)に御鎮座と伝えられる古社。大宮の創建以来続く春日祭では、古くは天皇陛下の御使である勅使が京の都から二千五百人近くの官人などを率いて参向された。現在も勅使はこの社で御祓いの儀式(祓戸の儀)を済まされたあと、大宮御神前に進まれ春日祭をご奉仕になる。このように非常に格式の高いお社で、江戸時代までは中社(摂社)とされていた。

御神徳 御祭神は祓の神様であり、知らず知らずのうちに犯した罪・穢を祓い清め、人々を幸せに導いてくださる神様で、六月と十二月に執行される大祓式はこのお社で執行される。

ご参拝の方は手水の後、まず祓戸神社に参拝し、心身を清浄にして大宮・若宮にお進みください。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・【末社】酒殿神社

《主》酒弥豆男神、酒弥豆売神〈酒殿〉

Please do not reproduce without prior permission.

・【末社】竃殿神社

《主》興津彦神、興津姫神〈竃殿〉

Please do not reproduce without prior permission.

【表参道】

・一の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・影向之松

御神木 影向之松(ようごうのまつ)

むかし春日大明神が降臨され、萬歳楽(まんざいらく)を舞われたと伝えられる松で、毎年12月17日の春日若宮おん祭では細男座(せいのおざ)・田楽座・猿楽座が芸能を披露します。特に猿楽座は弓矢立合を演じ、古くは金春流・金剛流の参勤の年には弓矢立合、観世流・宝生流の年は舟立合を演ずる事が定められておりました。現在能舞台の鏡板に描かれている松はこの影向之松であります。この儀式を松の下式と称して、春日若宮おん祭の重儀とされております。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

【境外社 (Related shrines outside the precincts)】

【境外末社】

9.〈春日山鎮座 奥山5社〈・鳴雷神社・高山神社・神野神社・上水谷神社・大神神社〉〉

①・【境外末社】鳴雷神社《主》天水分神〈式内社 春日山に鎮座〉

【境外末社】鳴雷神社は 式内社 鳴雷神社(大 月次 新嘗)(なるいかつちの かみのやしろ)の論社

➁・【境外末社】高山神社《主》春日四座、若宮、祓戸神、水谷神〈春日山に鎮座〉

➂・【境外末社】神野神社《主》甕速日神、火速日神、崇道盡敬皇帝〈春日山に鎮座〉

④・【境外末社】上水谷神社《主》春日四座、若宮、水谷神、猿田彦神、祓戸神〈春日山に鎮座〉

➄・【境外末社】大神神社《主》大物主神〈春日山に鎮座〉

10.〈その他の境外社〉

・【境外末社】赤乳神社《主》稚日咩神

・【境外末社】白乳(しらちち)神社《主》志那斗弁神

・【境外末社】住吉神社《主》表筒男命、中筒男命、底筒男命

・【境外末社】市ノ井恵毘須神社《主》事代主命

・【境外末社】野上神社《主》草野姫命〈若草山麓〉

・【境外末社】石荒神社《主》火産霊神〈若草山麓〉

・【境外末社】手力雄神社《主》天手力雄神〈もとは興福寺三重塔の鎮守社〉

・【境外末社】南市恵毘須神社《主》事代主命〈市場の守護神〉

・【境外末社】高天市恵毘須神社《主》事代主命〈興福寺寺門郷に鎮座〉

・【境外末社】大福稲荷神社《主》大福稲荷大神〈昭和23年(1948)餅飯殿町 大宿所の横に移築〉

・【境外末社】拍子神社《主》拍子神〈創建は永保元年(1081)〉

・【境外末社】采女神社《主》采女命〈猿沢池の横に鎮座〉

・【境外末社】初宮神社

《主》宮中八神殿、伊勢神、春日神、住吉神〈平城宮にあった神祇官八神殿の後身〉

式内社 宮中神 36座神祇官西院坐御巫等祭神 23座(並 大 月次 新嘗)(かんづかさ にしのいんにます みかんなきのまつるかみ)

御巫祭神 8座(並 大 月次 新嘗・中宮東宮御巫亦同)(みかんなきのまつるかみ はちくら)

神産日神(かむむすひのかみ)

髙御産日神(たかみむすひのかみ)

玉積産日神(たまるむすひのかみ)

生産日神(いくむすひのかみ)

足産日神(たるむすひのかみ)

大宮賣神(おほみやひめのかみ)

御食津神(みけつのかみ)

事代主神(ことしろぬしのかみ)