-

石上神社(出雲市塩津町)

石上神社(いしがみじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の楯縫郡 神祇官社「宇美社 (うみ)のやしろ」とされています 本来の御祭神は「海童(カイドウ)=和田津見命(ワタツミノミコト)」とされ ご神体の「石」から「いしがみさま」と呼ばれていました

-

船守神社(出雲市塩津町)

船守神社(ふなもりじんじゃ)は 出雲国風土記「宇美社(うみのやしろ)」・延喜式内社「宇美神社(うみのかみのやしろ)」とされる「石上神社(出雲市塩津町)」を明治四年(1871)に合祀した神社です

-

宇美神社(出雲市平田町)

宇美神社(うみじんじゃ)は 熊野社に天正十六年(1588)に諸社を合祀し熊野権現社となり 合祀社の一つに式内社の論社〈廻大明神〉があって『雲陽志1835AD.』には 布都御魂命(ふつみたまのみこと)を祀る所の迫大明神(さこだいみょうじん)「風土記に沼田郷 宇美社というは この社なり」と記されます

-

三社神社(出雲市小伊津町)

三社神社(さんしゃじんじゃ)は 『雲陽志(unyo shi)1835AD.』楯縫郡 古井津(koizu)では「或る人曰く 風土記に載る「水社(みず)のやしろ」これなり」とあり『風土記鈔』には「古井津浦(こいづうら)の三社大明神〈現 三社神社(出雲市小伊津町)〉なり」と記されています

-

水神社(出雲市本庄町)

水神社(みずじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の楯縫郡 神祇官社「水社(みず)のやしろ」・『延喜式神名帳927 AD.』所載の楯縫郡「水神社(みずのかみのやしろ)」の論社とされ 雨乞の祈祷に霊験著しいと崇敬を集めています

-

狗賓神社〈御津神社の 古社地〉(出雲市三津町)

狗賓神社(ぐひんじんじゃ)は 三津浦を見下ろす丘陵にあり『出雲國風土記733 AD.』所載の楯縫郡 神祇官社「御津社(みつ)のやしろ」の阯とされます 岩山の岩窟を祀り「上松権現」と呼ばれていました 御津神社(出雲市三津町)の当所古社地であったとされます

-

御津神社(出雲市三津町)

御津神社(みつじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の楯縫郡 神祇官社「御津社(みつ)のやしろ」とされています 現在は海岸から離れた内陸に鎮座していますが かつては「御津」に相応しく「三津浦」に鎮座していたとされます

-

鞆前神社(出雲市坂浦町)& 日御碕神社(出雲市坂浦町)

鞆前神社(ともさきじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の楯縫郡「佐香浜 さかはま」〈現 坂浦 さかうら〉に鎮座し 楯縫郡の神祇官社「佐加社(さか)のやしろ」と伝わり 不在神祇官社「鞆前社(ともさき)のやしろ」でもあり 由緒深き神社です

-

佐香神社(出雲市小境町)

佐香神社(さかじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の楯縫郡 神祇官社「佐加社(さか)のやしろ」の論社です 御祭神は酒造の神「久斯之神(くすのかみ)=少彦名命」です 風土記に「全国から集まった神々が 180日もの宴をした」と記され 日本の「どぶろく」の発祥の地とされています

-

紫菜島神社〈許豆神社 (稲荷神社)境内へ遷座〉(出雲市十六島町)

紫菜島神社(のりしまじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』所載の楯縫郡 不在神祇官社「紫菜嶋社(のりしま)のやしろ」とされ 古代より 十六島海苔(うっぷるい のり)の神様として崇敬されています 大正時代に十六島(うっぷるい)の許豆神社(こづじんじゃ)の境内へ遷座して摂社となっています

-

許豆神社〈稲荷神社〉(出雲市十六島町)

許豆神社(こづしんじゃ)〈稲荷神社〉は 十六島(うっぷるい)浦を見渡す山の斜面に鎮座します 『出雲國風土記( 733 AD.)』所載社の「又許豆社(またこづ)のやしろ」とされていて 境内摂社の紫菜嶋神社も『出雲国風土記』所載の「紫菜島社(のりしま)のやしろ」とされています

-

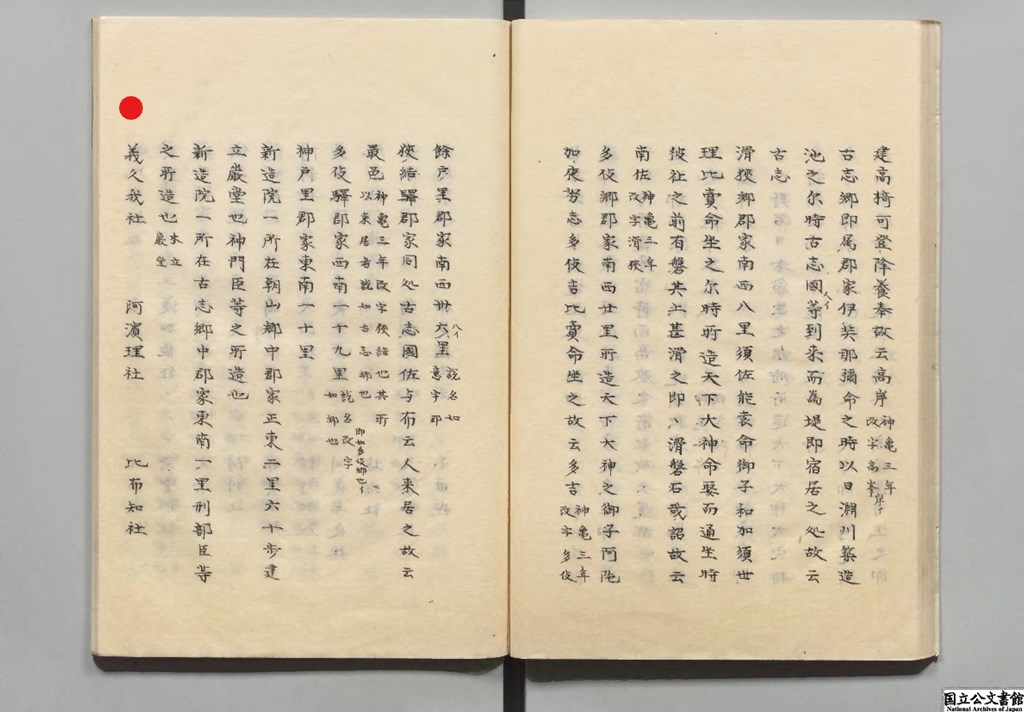

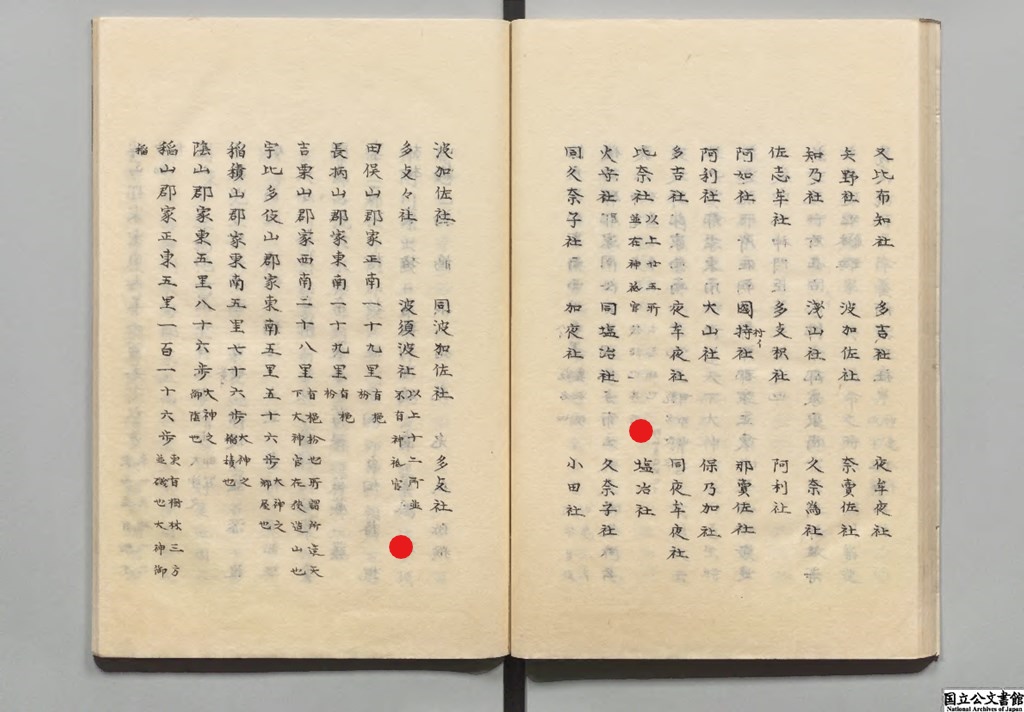

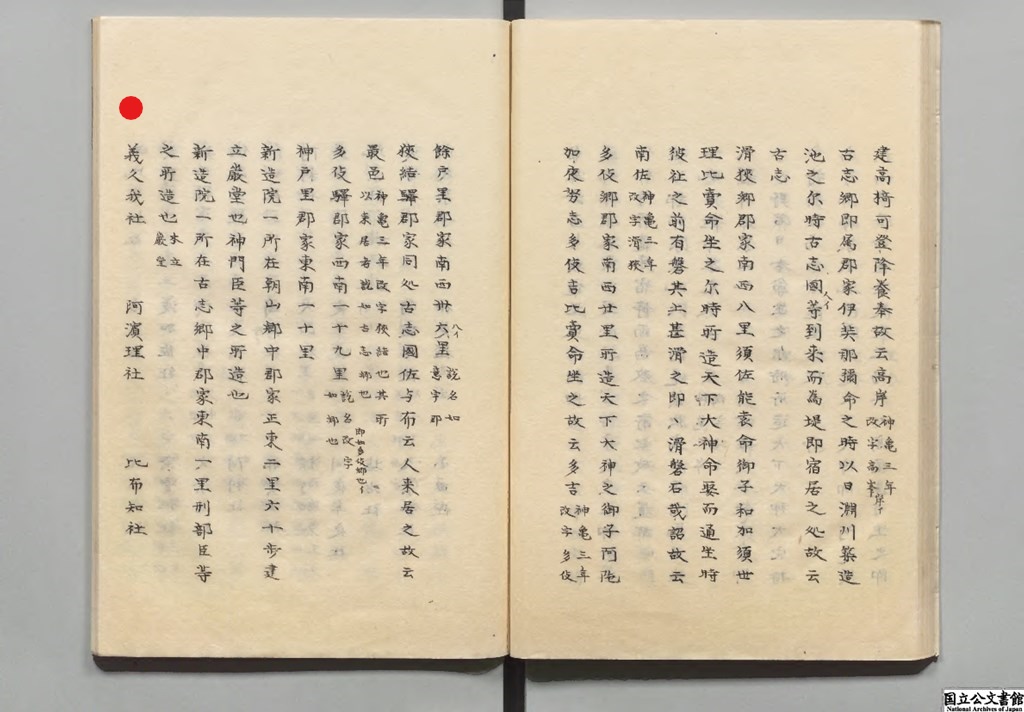

『出雲國風土記』神門郡【神祇官社(jingikan no yashiro )】25社

出典近畿中国森林管理局Webサイト(httpswww.rinya.maff.go.jpkinkisimanemori-enjoyizumonokunihudoki.html) 『出雲國風 ...

-

『出雲國風土記』神門郡【不在神祇官社(fuzai jingikan no yashiro)】12社

出典近畿中国森林管理局Webサイト(httpswww.rinya.maff.go.jpkinkisimanemori-enjoyizumonokunihudoki.html) 『出雲國風土記』神門郡 ...

-

『出雲國風土記』神門郡(kando no kori)条 所載の神社 37社

神門郡の神社は 写本の順番で並んでいます " Shrines are arranged in order of manuscripts "

『出雲國風土記』神門郡(kando no kori)条 所載の神社の数は「37社」です

「25社」 神祇官社(jingikan sha)=『延喜式神名帳』所載社

「12社」 不在神祇官社(fuzai jingikan sha)

-

許豆神社〈南宮〉(出雲市小津町)

許豆神社〈南宮〉(こづじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD.』楯縫郡に所載の神祇官社「同社〈許豆社〉(おなじき)やしろ」『延喜式神名帳927 AD.』所載の社「許豆神社 こつのかみのやしろ」とされています

-

峴神社(出雲市万田町)

峴神社(みねじんじゃ)は 『出雲國風土記(733AD)』に所載の楯縫郡 不在神祇官社「峴之社(みねの)やしろ」とされています 明治43年4月(1910)本殿造営にあたり「人骨・石棺」が出土 出雲市の古墳にも指定されています

-

許豆神社〈鹿島神社〉(出雲市小津町)

許豆神社〈鹿島神社〉(こづじんじゃ)は 『出雲國風土記733 AD』の楯縫郡 不在神祇官社「許豆乃社(こづの)のやしろ」とされる伝統ある神社です 江戸時代は鹿島大名神と呼ばれ 明治4年(1871)に「許豆神社」に復しました

-

許豆神社〈恵比寿神社〉(出雲市小津町)

許豆神社(こづじんじゃ)〈恵比寿神社〉は 創建年代不詳ですが 出雲國風土記733 AD.』に所載される 楯縫郡 不在神祇官社「又許豆社(またこづの)のやしろ」とされます 境内には「塩の権現」と呼ばれる6世紀頃に築造の古墳があります

-

大井神社(松江市大井町)

大井神社(おおいじんじゃ)は 『出雲國風土記(izumo no kuni fudoki)』所載の島根郡 不在神祇官社「大井社(おほい)のやしろ」とされています 社頭には 大井の地名となった清らかに澄んだ湧水「大井の池」〈神々が朝の炊事に用いられたとされる伝説の神池〉があります

-

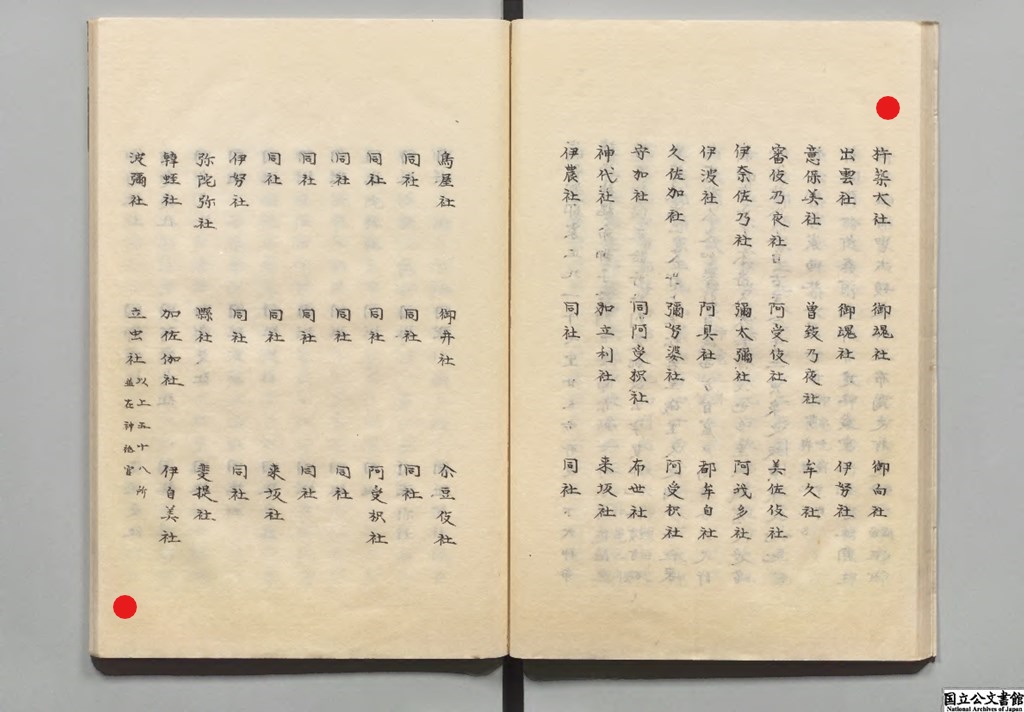

『出雲國風土記』出雲郡【神祇官社(jingikan no yashiro )】58社

『出雲國風土記』出雲郡【神祇官社(jingikan no yashiro )】58社は 写本の順番で並んでいます