大國玉神社(おおくにたまじんじゃ)は 社伝によれば養老年間(717~724年)の創立とされます 『続日本後紀』承和4年(837)3月の条に゛霊感甚だ大であるため 官社に預かる・同12年の条に゛従五位下を授く゛と記され 『延喜式』常陸國 眞壁郡 大國玉神社(おほくにたまの かみのやしろ)と載る由緒ある古社です

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

大國玉神社(Ohokunitama shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

茨木県桜川市大国玉1

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》大國主命(おほくにぬしのみこと)

《配》武甕槌命(たけみかづちのみこと)

別雷命(わけいかづちのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・五穀豊穣、厄除開運、商売繁盛、縁結び、家内安全、学業成就などの福徳

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 国史見在社(こくしげんざいしゃ)

〈六国史(『日本書紀』『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』)に記載されている神社〉

【創 建 (Beginning of history)】

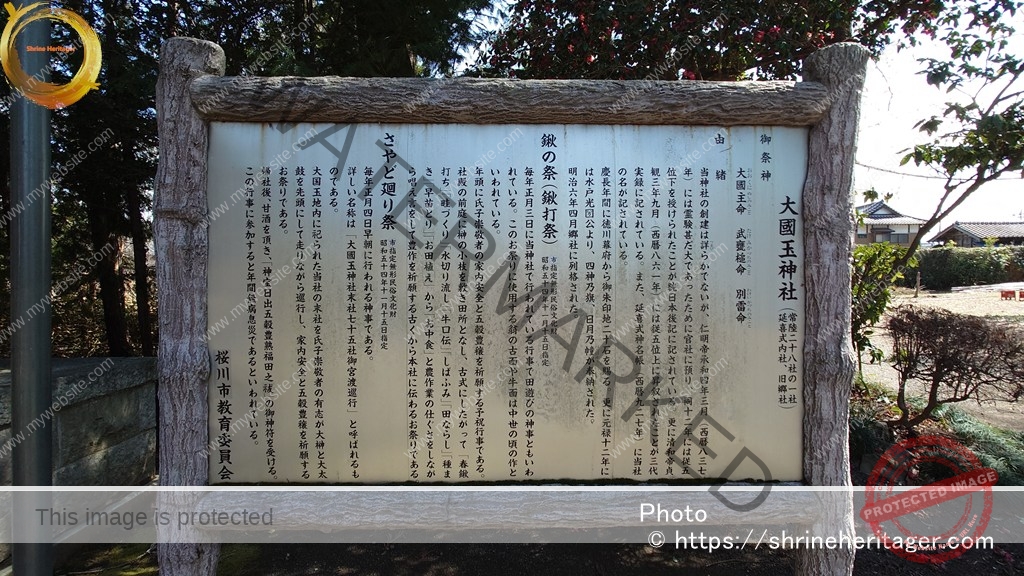

大國玉神社

(常陸二十八社の一社 延喜式内社、旧郷社)

御祭神

大國主命(おおくにぬしのみこと)

武甕槌命(たけみかづちのみこと)

別雷命(わけいかづちのみこと)由緒

当神社の創建は詳(つまび)らかでないが、仁明帝 承和四年三月(西暦八三七年)には霊験甚だ大であったために官社に預り、同十二年には従五位下を授けられたことが続日本後記に記されている。更に清和帝 貞観三年九月(西暦八六一年)には従五位上に昇叙されたことが三代実録に記されている。また、延喜式神名帳(西暦九二七年)に当社 の名が記されている。

慶長年間に徳川幕府から御朱印地二十石を賜る。更に元禄十二年には水戸光圀公より、四神乃旗、日月乃幢が奉納された。

明治六年四月郷社に列格された。

鍬の祭(鍬打祭)

市指定無形民俗文化財

昭和五十四年十一月五日指定毎年正月三日に当神社で行われている行事で田遊びの神事ともいわれている。このお祭りに使用する翁の古面や牛面は中世の頃の作と いわれている。

年頭に氏子崇敬者の家内安全と五穀豊穣を祈願する予祝行事である。

社殿の前庭に榊の小枝を敷き田所となし、古式にしたがって「春鍬打ち」「畦づくり」「水切り流し」「牛口伝」「しばふみ」「田ならし」「種まき」「早苗とり」「お田植え」から「お中食」と農作業の仕ぐさをしながら唱え言をして豊作を祈願する古くから本社に伝わるお祭りである。

さやど廻り祭

市指定無形民俗文化財

昭和五十四年十一月五日指定毎年正月四日早朝に行われる神事である。

詳しい名称は「大國玉神社末社七十五社御宮渡巡行」と呼ばれるものである。

大国玉地内に祀られて当社の末社を氏子崇敬者の有志が大榊と大太鼓を先頭にして走りながら巡行し、家内安全と五穀豊穣を祈願する お祭りである。

帰社後、甘酒を頂き、「神宝日出五穀豊熟福田之祓」の御神符を受ける。

この行事に参加すると年間無病息災であるといわれている。

桜川市教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

【御由緒】

当社は、社伝によれば養老年間の創立とされている。続日本後記に承和4年3月霊感甚だ大であるため、官社に預かり、同12年に従五位をさずけられ、貞観3年に従五位上が贈られた、延喜式内社である。

徳川累代将軍より御朱印地二十石が下賜された。

元禄12年11月に水戸黄門より四神の幡、日月の幡鉾が奉納された。

茨城県神社庁HPより

https://www.ibarakiken-jinjacho.or.jp/ibaraki/kensei/jinja/12178.html

幣殿・拝殿造営の記

大国玉神社は、御創立極めて古く延喜式内社として平安の昔から朝廷の御崇敬、一般国民、の信仰甚だ厚いものがあったことは広く世に知られております。

今日でも郷土の永永安寧と限りない発展をお祈り申し上げ御祭神の御偉徳を敬仰いたしております。

隔世天地の罹災多く改築を重ねてまいりました拝殿が、幾星霜を経て老朽甚だしく永命を全うするに及びました。氏子一同協議を重ね、造営の時宜と定め、敬神の念篤き二百七十余名の奉賛を戴き、平成四年二月礎固め、太柱敷き立て、同十月絢爛高雅な幣殿・拝殿を竣成し、併せて御本殿の大屋根を銅板葺にいたしました。

茲に祖先の恩に感謝し、敬神の真意と奉賛者芳名を後世に残すべく碑に列記します。

平成四年十月吉日

大国玉神社拝殿改築委員会

大国玉神社宮司 太田良正現地石碑文より

Please do not reproduce without prior permission.

『新編常陸国誌』に記される内容

往古 大國玉神社は 鹿島大明神と呼ばれており 男體宮と女體宮の二社で一対とされていたと伝わります 現在の社地は 男體宮の継承で 女體宮は明治期に統合されたらしい

「大國玉神」についての解釈は「国神」のことである 各国を平治した神の尊称として 常陸国の国神 武甕槌命を指し示す神号とする見解を記しています

【抜粋意訳】

真壁郡一座

大國玉神社

真壁郡大國玉村にあり、〔二十八社考〕大國魂神を祭る、〔延喜式〕

鹿島大明神と云、社傳によりて考ふるに、祭神二座あり、東を男體宮と云ひ、西を女體宮、又 物忌宮と云ふ、鹿島大神を祭れるにやあらん、又 本社に傳ふる處の歌二十三首あり、何れも鹿島神の威靈を稱へまつれるものなるをも證とすべし、されど大國玉神と申す名によりて、大己貴命の亦名、大國魂神なりなども申すこれなれも、自ら別神なるべし、

大國玉神とは、何れの神にまれ、國を経営坐し功德あるを、其國々にて國魂とも、大國魂とも申して、拜る事なり、

故れ 倭大國魂神、高市郡吉野大國栖御魂神社、山城國久世郡 水主坐山背大國魂命神、和泉國日根郡 國玉神社、攝津國東生郡 生國魂神社、鬼原郡 河內國魂神社、伊勢園度會郡 大國玉比賣神社、度會大國玉比賣神社、尾張國中島郡 尾張大國靈神社、遠江國磐田郡 淡海園玉神社、能登國能登生國玉比古神社、對馬上縣郡 島大國魂神社など、各其國處に経営の功偽ありし神を、如此申して祭れり、右の外にも園々に園玉神社、大國玉神社と云多し、皆同じ〔古事記傳〕

と云るが如く、本社は當國の大國玉神にして、即 鹿島の武甕槌命の、この國を治め玉へる功業を稱へ奉りて、殊更に此地に斎き祭りしなるべし、

續日本後紀云、承和四年三月戊子、常陸國真壁郡大園玉神、預官以此之中特有靈驗也、同十二年七月辛未、授常陸國無位大國玉神從五位下、〔已上〕

延喜ノ制、小社に列る〔延喜式〕

凡祭禮正月四日、村中末社七十五所に神幸あり、九月九日女體宮の神輿、男體宮に神幸あり、七十五社の神膳を供ふ、十日鷹狩式あり、十一日夜還幸あり、之を大祭とす、其大祭三十日の間、歌樂金鼓禁ずるを例とす、〔本社由緒書〕

神領朱印地二十石あり、社中山竹木諸役免除せらる、〔慶安三年御朱印〕

【原文参照】

中山信名 編 ほか『新編常陸国誌』下,積善館,明32-34. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/763974

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・大國玉神社 本殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・大國玉神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈社殿向って右の境内社〉石祠3宇

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿向かって右奥 境内社〉青麻神社

《主》天照大御神、月読神、天之御中主神

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿裏〉御神木 神代杉爾

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿向かって左奥 境内社〉七拾五柱神社(八百萬神集合社)

《主》八百萬神

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈社殿向って右の境内社〉石祠2宇

Please do not reproduce without prior permission.

・西参道口 注連縄

Please do not reproduce without prior permission.

・〈西参道口 境内社〉石祠2宇

Please do not reproduce without prior permission.

・東参道口 注連縄

Please do not reproduce without prior permission.

・〈東参道口 境内社〉后神社

《主》須勢理比女命

Please do not reproduce without prior permission.

・社務所

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈表参道 境内社〉八坂神社

《主》須佐之男命

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

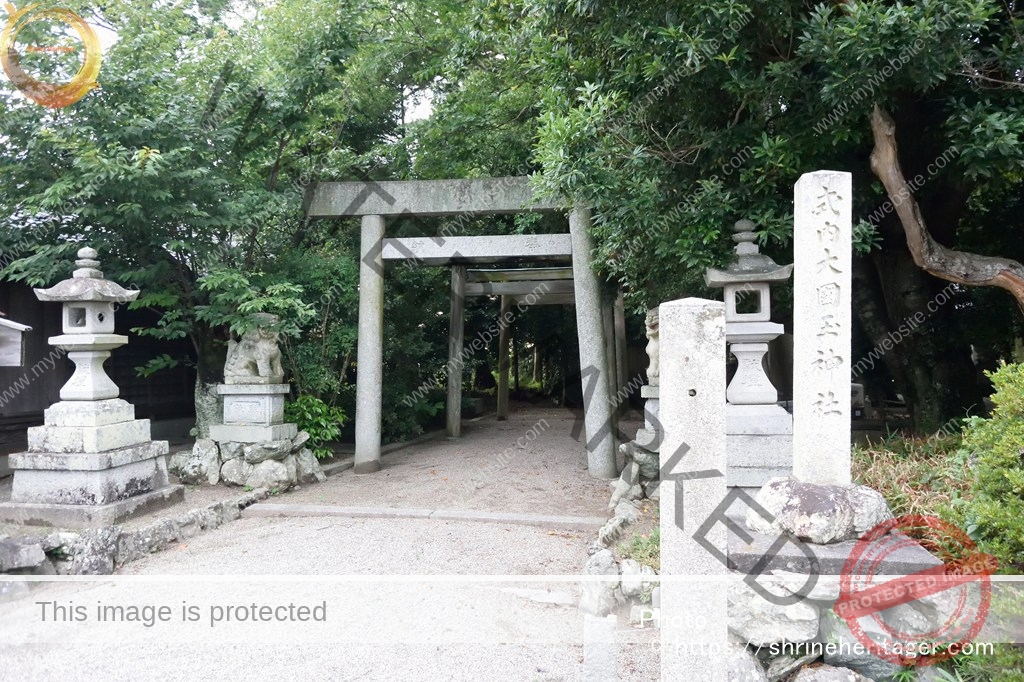

・表参道

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・后神社(きさきじんじゃ)について

『新編常陸国誌』に 往古 大國玉神社は 鹿島大明神と呼ばれており 男體宮と女體宮の二社で一対とされていたと伝わります 現在の社地は 男體宮の継承で 女體宮は明治期に統合されたらしい

女体宮の旧址は不詳とされていますが 后神社が二ヶ所あります

①〈境内社〉后神社は 大国主命の正后 須勢理比女命を祀っています

②又 大國玉神社の東側にも后神社(単立社)があって 祭神は大国主命の正后 須勢理昆賣命と平将門夫人「君の御前」の2柱を祀っています 御神体は木造女人像(后神社御神体。桜川市指定文化財)とされています こちらは女体宮の旧址に関係するのでしょうか?

・后神社(桜川市大国玉)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

后神社

祭神

須勢理毘売命

君の御前承平の頃、豪族 平真樹と云う者、大国玉字木崎に居を構え、従五位上 延喜式内社 大国玉神社並びに、平将門の父 良将の遺領 大国玉地方を宰領す。妙齢の娘あり「君の御前」と云う。豊田郡国生に住む平将門に嫁す。ときに大串(下妻市)に前常陸大掾源護あり、勢威をふるう。その子に扶・隆・繁あり、君の御

前に懸想し、これを得人と、承平五年二月石田(明野町)に住む平国香に援を頼み、将門を襲う。国香また領地を望むなり。戦いは将門・真樹の勝利となり、扶・隆・繁は戦死、国香は自殺す

これより将門は伯叔父たちと相争う。承平七年七月服織(真壁町)に住む叔父平良兼将門を攻む 同月十八日猿島郡陸閑(八千代町)に於て、君の御前とその子斬殺さる。死後祭祀の礼をうく。后神社と称す后の名は、将門が新皇即ち帝と称せしにより正妻の意なり。地名また木崎なり。御神体は 平安時代五衣垂髪の女人木像(村指定文化財)である 岩井市国王神社将門像と対をなすと云うや知らず近くに御門御墓あり。平成元年一〇月 桜川市教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・后神社 本殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・后神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・境内の祠

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・后神社 境内全景

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

スポンサーリンク

『續日本後紀(Shoku nihon koki)〈貞観11年(869)完成〉』に記される伝承

常陸ノ國 大國玉ノ神と佐志能ノ神は 霊験が甚だ大であったので官社に預った と記されています

【抜粋意訳】

承和四年(八三七)三月戊子〈廿五〉

○戊子

常陸ノ國 新治郡 佐志能ノ神 眞壁郡 大國玉ノ神を 並に預に官社に 以て比の之中特に有る靈驗也

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『続日本後紀』(869)貞観11年完成 選者:藤原良房/校訂者:立野春節 刊本 寛政07年[旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047680&ID=&TYPE=&NO=

国立公文書館デジタルアーカイブス『続日本後紀』(869)貞観11年完成 選者:藤原良房/校訂者:立野春節 刊本 寛政07年[旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047680&ID=&TYPE=&NO=

无位〈無位〉大國玉ノ神に神階の奉授が記されています

【抜粋意訳】

卷十五 承和十二年(八四五)七月辛未〈廿六〉

○辛未

奉授に 常陸ノ國 无位 大國玉ノ神に 從五位下を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『続日本後紀』(869)貞観11年完成 選者:藤原良房/校訂者:立野春節 刊本 寛政07年[旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047680&ID=&TYPE=&NO=

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

神号は「主玉神」と記され この神が大國玉神であるかは未定とされています

現在 茨城県内に「主玉神」の論社は3社〈・主石神社(鉾田市)・鴨大神御子神主玉神社(桜川市)・大國玉神社(桜川市大国玉)〉です

【抜粋意訳】

卷五貞觀三年(八六一)九月廿三日甲午

○廿三日甲午

授に 常陸ノ國 從五位下 主玉神に 從五位上を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)常陸國 38座(大7座・小31座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)真壁郡 1座(小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 大國玉神社

[ふ り が な ](おほくにたまの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Ohokunitama no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

゛國魂〈国玉〉神(くにたまのかみ)゛を祀ると想われる゛延喜式内社゛について

・國魂神・国靈神・国玉神とも書く

古代の日本人は 国土には それぞれ神威〈靈威〉が内在していて その神威〈靈威〉の盛衰が国の興亡をも左右する 國を治める神靈゛国魂(くにたま)゛であると考えており 国魂の霊威は 国土そのものの神霊を云う爲 国の支配権にも結び付いた信仰の形態となっていったと云う

延喜式内社 山城國 久世郡 水主神社十座(並 大 月次 新嘗・就中同 水主坐天照御魂神 水主坐山背大国魂命神 二座預相嘗祭)(みぬしの かみのやしろ)

・水主神社(城陽市水主宮馬場)

延喜式内社 大和國 山邊郡 大和坐大國魂神社 三座(並 名神大 月次 相嘗 新嘗)(おほやまとにます おほくにたまの かみのやしろ みくら)

・大和神社(天理市新泉町)

延喜式内社 和泉國 日根郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)

・國玉神社(泉南郡岬町深日)

延喜式内社 攝津國 東生郡 難破坐生國咲國魂神社二座(並 名神大 月次 相嘗 新嘗)(なにはにいます いくくにさき くにたまの かみのやしろ ふたくら)

・生國魂神社(大阪市天王寺区生玉町)

延喜式内社 攝津國 莵原郡 河内國魂神社(寛大延・鍬靫)(かわちくたまの かみのやしろ)

・河内國魂神社(神戸市灘区国玉通)

・綱敷天満神社(神戸市東灘区御影)

延喜式内社 伊勢國 度會郡 大國玉比賣神社(おほくにたまひめの かみのやしろ)

・堅田神社〈皇大神宮(内宮)摂社〉

・宇治山田神社〈皇大神宮(内宮)摂社〉

延喜式内社 伊勢國 度會郡 度會國御神社(わたらひの くにみかみの やしろ)

・度會國御神社〈豊受⼤神宮(外宮)摂社〉

延喜式内社 伊勢國 度會郡 度會乃大國玉比賣神社(わたらひの をほくにたまひめの かみのやしろ)

・度會乃大國玉比賣神社〈豊受⼤神宮(外宮)摂社〉

延喜式内社 伊勢國 多氣郡 大國玉神社(おほくにたまの かみのやしろ)

・大国玉神社(松阪市六根町)

延喜式内社 尾張國 海部郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)

・国玉神社・八剱社合殿(名古屋市中川区富田町大字万場字郷中)

・津島神社(津島市神明)〈全国天王総本社〉

・居森社(津島市神明)

〈津島神社の境内 弥五郎殿の旧鎮座地〉

・彌五郎社(津島市神明)

〈津島神社の境内〉

延喜式内社 尾張國 中嶋郡 尾張大國霊神社(貞)(をはりおほくにたまの かみのやしろ)

・尾張大國霊神社(国府宮)

延喜式内社 遠江國 磐田郡 淡海国玉神社(あはうみの くにたまの かみのやしろ)

・淡海國玉神社(磐田市見付)〈遠江總社〉

延喜式内社 常陸國 眞壁郡 大國玉神社(おほくにたまの かみのやしろ)

・大國玉神社(桜川市大国玉)

延喜式内社 上野國 佐位郡 大國神社(おほくに かみのやしろ)

・大國神社(伊勢崎市境下渕名)

延喜式内社 陸奥國 磐城郡 大國魂神社(をほくにたま かみのやしろ)

・大國魂神社(いわき市平菅波宮前)

延喜式内社 能登國 能登郡 能登生國玉比古神社(のといくくにたまひこの かみのやしろ)

・能登生国玉比古神社〈気多本宮〉(七尾市)

・能登生國玉比古神社(中能登町)

・能登部神社(中能登町)

延喜式内社 出雲國 出雲郡 杵築大社〈名神大〉(きつきの おおやしろ)

・出雲大社〈大国主神を祀る〉

延喜式内社 淡路国 三原郡 大和大國魂神社(貞・名神大)(やまとのおほくにたまの かみのやしろ)

・大和大國魂神社(南あわじ市榎列上幡多)

延喜式内社 阿波國 美馬郡 倭大國玉神 大國敷神社二座(やまとおほくにたまのかみ おほくにしきかみの やしろ ふたくら)

・医家神社(三好市池田町)

・磐坂神社(三好市池田町シンヤマ)

〈医家神社 旧鎮座地〉

・倭大國魂神社(美馬市美馬町字東宮ノ上)

・倭大國敷神社(美馬市脇町拝原)

延喜式内社 壹岐嶋 石田郡 大國玉神社(おほくにたまの かみのやしろ)

・大國玉神社(壱岐市郷ノ浦町大原触)

・兵主神社(壱岐市芦辺町深江本村触)

延喜式内社 對馬嶋 上縣郡 島大國魂神社(しまおおくにたまの かみのやしろ)

・嶋大國魂御子神社(対馬 佐須奈)

・島大國魂神社(対馬 豊)

・那祖師神社・島大國魂神社・若宮神社(三社合祀)

・島大國魂神社(対馬 御岳)

延喜式内社 對馬嶋 上縣郡 島大国魂神御子神社(貞)(しまおほくにたまのかみの みこの かみの やしろ)

・嶋大國魂御子神社(対馬 佐須奈)

・島御子神社(対馬 曽)

・国本神社(対馬 瀬田)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR水戸線 大和駅から県道148号を南下して約2.6km 車でや5分程度

社頭のすぐ南側に 駐車場があります

Please do not reproduce without prior permission.

大國玉神社(桜川市大国玉)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして鳥居をくぐり 参道へと進みます

Please do not reproduce without prior permission.

石畳の参道が 社殿から真っ直ぐに南へと伸びています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

参道の途中 向かって左側に〈境内社〉八坂神社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

参道の向って右側の建物は 社務所です

Please do not reproduce without prior permission.

境内向かって左手には 石碑と西参道からの入口に注連縄が張られています

Please do not reproduce without prior permission.

境内向かって右手には〈境内社〉后神社と東参道からの入口には 西側と同じく 注連縄が張られています

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿の向かって右側には 三宇の石祠が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

社殿は 拝殿の奥には幣殿 本殿が続いていて 本殿向かって右奥脇には〈 境内社〉青麻神社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の周囲は 透塀で囲まれています

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の向かって左側には〈境内社〉七拾五柱神社(八百萬神集合社)が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

更にいくつかの石祠が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社頭の鳥居をぬけると 目の前には 大神が 大国玉に住む子供たちを見守り続けるように桜川市立大国小学校の校庭とプールがあります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 大國玉神社ついて 所在は゛大國玉村に在す、゛〈現 大國玉神社(桜川市大国玉)〉と記しています

【抜粋意訳】

大國玉神社

大國玉は 於保久爾多萬と訓べし

○祭神 大己貴命か

○大國玉村に在す、(地名記)例祭 月 日、

類社

伊勢國多氣郡大國玉神社の條見合すべし神位 官社

續日本後紀、承和四年三月戊子、常陸國真壁郡 大國玉神 預に官社、以に此之中特有に霊験也、同十二年七月辛未、授に常陸國無位 大國玉神從五位下、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 大國玉神社ついて 所在は゛今 大國玉村に在り、鹿嶋明神といふ、゛〈現 大國玉神社(桜川市大国玉)〉と記しています

更に東西に各々一座〔男体宮・物忌宮〕の計 二座があったとも記しています

【抜粋意訳】

大國玉(オホクニタマノ)神社

今 大國玉村に在り、鹿嶋明神といふ、祭る所の神 凡 二座 東を男体宮といふ、西を物忌宮と云、〔神社由緒書、廿八社考、〕

大國玉神を祭る、〔延喜式〕

任明天皇 承和十二年七月辛未、無位 大國玉神に従五位下を授け、四年三月戊子、官社に預らしむ、此神 殊に靈験あるを以て也、〔續日本後紀〕

後宇多天皇 弘安二年、本社神領 凡三十町九段ありき、〔祝所文書〕

凡 正月三日、鍬初祭、九月九日神幸祭を行ふ、〔廿八社考〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 大國玉神社ついて 所在は゛大國玉村〔字宮〕 (眞壁郡大國村大字大國玉)゛〈現 大國玉神社(桜川市大国玉)〉と記しています

【抜粋意訳】

○真壁郡一座

大國玉神社

祭神 大國玉神

武健雷神神位 仁明天皇 承和四年三月戊子 常陸國眞壁郡 大國玉神 預官社 十二年七月辛未 常陸國 大國玉神 從五位下

祭日 九月十日十一日 一月三日四日 六月十五日

社格 郷社所在 大國玉村〔字宮〕 (眞壁郡大國村大字大國玉)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

大國玉神社(桜川市大国玉)について 式内社 大國玉神社であると記しています

゛一に鹿島明神と称し、祭る所二座、東を男體宮といひ、西を女體宮 又 物忌宮と云ふ、御神體は一尺二寸の霊石なりと、(社記)゛と祭神は二座と記しています

【抜粋意訳】

〇茨城縣 常陸國 眞壁郡大國村大字大國玉字宮

郷社 大國玉(オホクニタマノ)神社

祭神 大國主(オホクニヌシノ)命

相殿 武甕槌(タケミカヅチノ)命 別雷(ワケイカツチノ)命

創立年代詳ならず、

續日本後紀に仁明天皇 承和四年三月戊子、官社に預り給ふ、蓋 此神 特に靈験有るを以てなりと、次いで同十二年七月辛未、従五位下を奉授せられたる由見えたり、

三代實録に清和天皇 貞観三年九月從五位上に進み給ふ、

延喜の制 式内小社に列せられ、古来上下の崇敬厚く社領の如き、既に後宇多天皇 弘安二年神領凡三十町九段を有し鉛ひしこと祝所文書に見え、

近世 徳川墓府 亦二十三石の祀田を寄進す、當社一に鹿島明神と称し、祭る所二座、東を男體宮といひ、西を女體宮 又 物忌宮と云ふ、御神體は一尺二寸の霊石なりと、(社記)

明治六年郷社に列す、社殿は本殿、拝殿、幣殿、境内は七百九十一坪(官有地第一種)あり、寶物は寶珠七個、小槌、源光圀奉納の旗四施、翁面等其主なるものなり。境内神社

后神社 八坂神社 七拾五柱神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

大國玉神社(桜川市大国玉)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.