目次

大穴牟遅神は 蘇生 再生の力を持つ神として 描かれる

稻羽之素菟(いなばのしろうさぎ)は 八上比売(やがみひめ)は 大穴牟遅神(おほなむじのかみ)が得ることになると予言し その通りになる

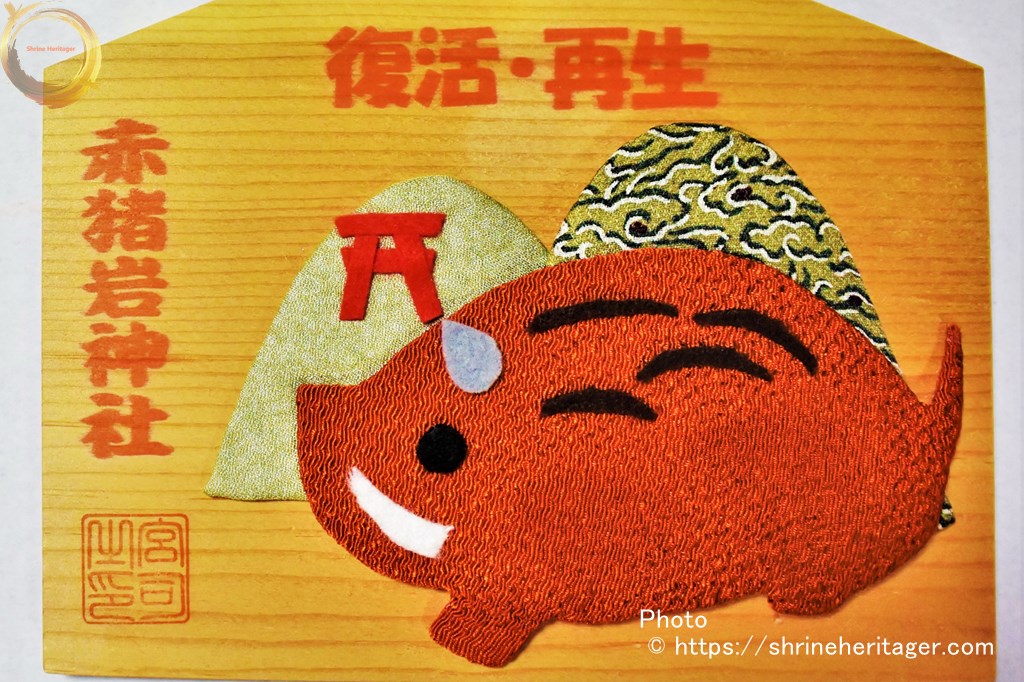

八十神(やそがみ)の恨みを買った 大穴牟遅神(おほなむじのかみ)は 手間山(てまやま)の赤猪岩(あかいいわ)で殺されてしまいます

母神が 天に昇り神産巣日之命にすがり請うと 貝女神(かいのめがみ)を遣わして 大穴牟遅神は生き返ります

・赤猪岩神社(南部町)《主》大國主神

『古事記』神話には

「八十神(yasogami)達は怒って 大穴牟遅神(onamuji no kami)を殺そうと思い 皆で話し合いました

そして伯耆国(hoki no kuni)の手間山(tema no yama)の麓(fumoto)に至って 言いました

「この山には 赤い猪(inoshishi)がいるらしい

我々が 赤い猪(inoshishi)を追い立てるので お前は 麓(fumoto)で待ち受けて捕らえなさい もし待ち受けて捕らえないなら 必ずお前を殺す」

猪(inoshishi)に似た「大きな石」に火をつけ 転がし落としましたので

麓(fumoto)で落ちてきた石を捕らえた時 すぐに焼け死んでしまいました」と記されます

・〈出雲大社 境内摂社〉伊能知比売神社(天前社)

《主》蚶貝比賣命 きさがいひめのみこと 蛤貝比賣命 うむがいひめのみこと

『古事記』神話には

「神産巣日之命(かみむすひのみこと)は 蚶貝比賣(きさがいひめ)と蛤貝比売(うむがいひめ)を大穴牟遅神(おほなむじのかみ)のもとに向かわせて 神を活かし(蘇生)ました」と記されます

・加賀神社(松江市)《主》支佐加比売命(大国主神を蘇生した蚶貝比賣)

『古事記』神話には

「蚶貝比賣(kisagai hime)は 貝殻を削り 粉末にして 蛤貝比売(umugi hime)は その粉をハマグリの出す汁と一緒に溶いて

母の乳汁のように塗りつけたところ 〈大穴牟遅神(onamuji no kami)は〉立派で壮健な男となって 元気に蘇りました」と記されます

・法吉神社(松江市)《主》宇武加比比賣命(大国主神を蘇生した蛤貝比賣)

『古事記』神話には

「蚶貝比賣(kisagai hime)は 貝殻を削り 粉末にして 蛤貝比売(umugi hime)は その粉をハマグリの出す汁と一緒に溶いて

母の乳汁のように塗りつけたところ 〈大穴牟遅神(onamuji no kami)は〉立派で壮健な男となって 元気に蘇りました」と記されます

スポンサーリンク

『古事記(Kojiki)〈和銅5年(712)編纂〉』 に記される伝承

【抜粋意訳】

八上比売(yagami hime)は 八十神(yasogami)達に返答をしました

「わたくしは あなた方〈八十神〉の言うことを聞けません 大穴牟遅神(onamuji no kami)の嫁となります」

八十神(yasogami)達は怒って 大穴牟遅神(onamuji no kami)を殺そうと思い 皆で話し合いました

そして伯耆国(hoki no kuni)の手間山(tema no yama)の麓(fumoto)に至って 言いました

「この山には 赤い猪(inoshishi)がいるらしい

我々が 赤い猪(inoshishi)を追い立てるので お前は 麓(fumoto)で待ち受けて捕らえなさい もし待ち受けて捕らえないなら 必ずお前を殺す」

猪(inoshishi)に似た「大きな石」に火をつけ 転がし落としましたので

麓(fumoto)で落ちてきた石を捕らえた時 すぐに焼け死んでしまいました

このことを知った 御祖命(mioya no mikoto)〈母神 刺国若比売(sashikuni wakahime)〉は 嘆き天に上りまして 神産巣日之命(kamimusubi no mikoto)におすがり請いました時に

神産巣日之命(kamimusubi no mikoto)は 蚶貝比賣(kisagai hime)と蛤貝比売(umugi hime)を大穴牟遅神(onamuji no kami)のもとに向かわせて 神を活かし(蘇生)ました

その時のご様子は

蚶貝比賣(kisagai hime)は 貝殻を削り 粉末にして

蛤貝比売(umugi hime)は その粉をハマグリの出す汁と一緒に溶いて

母の乳汁のように塗りつけたところ 〈大穴牟遅神(onamuji no kami)は〉立派で壮健な男となって 元気に蘇りました

【原文参照】

『古事記』選者:太安万侶/刊本 明治03年 校訂者:長瀬真幸 国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047416&ID=&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

④木國(きのくに)大屋毘古神(おおやびこのかみ)に進む

スポンサーリンク