延喜式神名帳

-

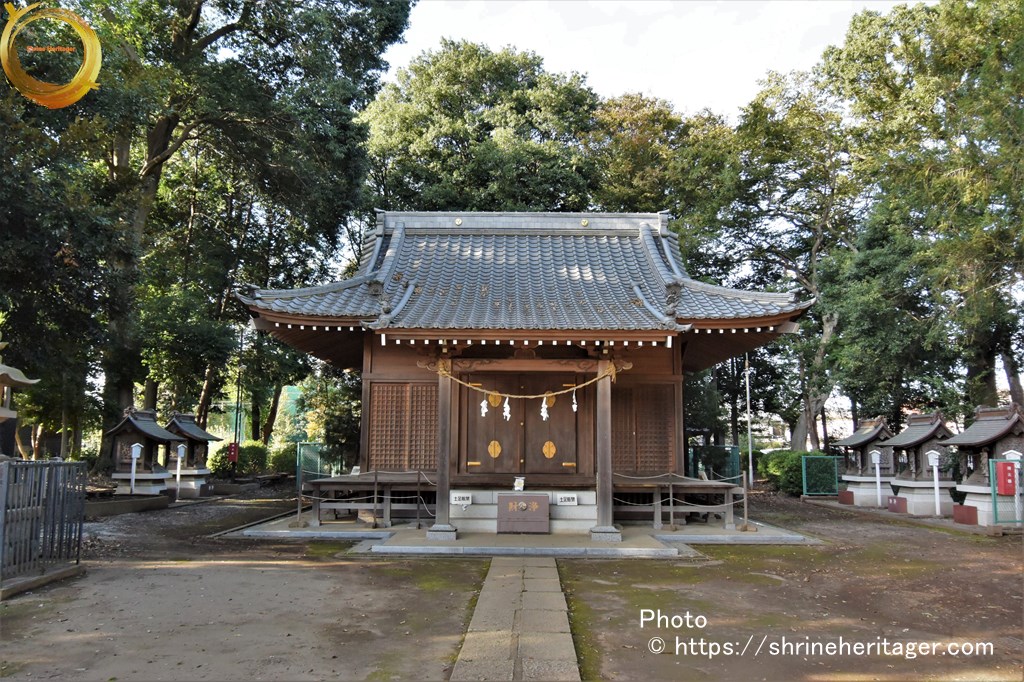

横見神社(吉見町御所)

横見神社(よこみじんじゃ)は 社伝によれば 創建は和銅年間(708~715年)とされ 平安時代末~中世には 吉見氏の居館゛吉見の御所゛があり゛御所゛が地名となった 中世~有力農民層の管理に移ると 飯玉氷川明神社と社号を改称〈穀霊信仰により〉 更に その後 延喜式内社 武蔵國 横見郡 横見神社(よこみの かみのやしろ)の論社として 社号を戻したとされます

-

氷川神社(吉見町上細谷)

氷川神社(ひかわじんじゃ)は 細谷郷〈細長い谷という意から名付けられた郷〉の惣鎮守 飯玉氷川神社〈式内社に比定される横見神社〉から分霊を受けたものと思われますが 延喜式内社 武蔵國 横見郡 横見神社(よこみの かみのやしろ)の論社とする説もあります

-

吉見神社(熊谷市相上)

吉見神社(よしみじんじゃ)は 景行天皇56年 東国統治を命じられて善政をしいたとされる御諸別王(みもろわけのみこ)が 天照大神を祀ったのが創基とされ 以来 御諸別王の子孫が代々神主として奉仕しています 現在は大里郡に鎮座しますが 延喜式内社 武蔵國 横見郡 横見神社(よこみの かみのやしろ)の論社ともされています

-

阿豆佐味天神社(瑞穂町殿ヶ谷宮前)〈延喜式内社〉

阿豆佐味天神社(あづさみてんじんしゃ)は 延喜式内社 武蔵國 多磨郡 阿豆佐味天神社(あつさみの あまつかみのやしろ)とされます 創建は不詳ですが 口碑に 寛平4年(892)桓武平氏の祖・上総介高望王の造営と伝わり その子孫 村山党〈多磨郡村山郷の武士団〉の氏神〈殿ヶ谷の地名は 村山党の居館があったことに由来〉

-

久伊豆社(鴻巣市笠原)

久伊豆社(ひさいずのやしろ)は 延喜式内社 武蔵国 足立郡 足立神社(あたちの かみのやしろ)の論社とも云われ 鎮座地の゛笠原゛は 古墳時代後期 豪族〈笠原氏〉の本拠地で 『日本書紀』安閑天皇元年(534年頃)の条に「武蔵国造の乱」〈武蔵国造の笠原使主と同族との内乱〉として 大和朝廷も重要視する お家騒動として記されており これは当時 東国の蝦夷(えみし)への前線 武蔵國が朝廷の重要な拠点であったことを示すものとされます

-

加茂神社(さいたま市北区宮原町)

加茂神社(かもじんじゃ)は 江戸時代までは 加茂大明神と呼ばれていました 勧請の年代は不詳ですが その昔 京都の上賀茂神社を勧請したもの と伝えられます 一説に 延喜式内社 武蔵国 足立郡 足立神社(あたちの かみのやしろ)の論社ともされています

-

足立神社(さいたま市浦和区上木崎)

足立神社(あだちじんじゃ)は 開化天皇の御代 創立 延喜式内 足立神社と口碑に伝称されています 高埇郷に鎮座したので 江戸期まで 高埇(たかはな)明神社と呼ばれていましたが 明治期になると 上木崎村の副戸長を努めた市川治右衛門は 当社を延喜式内社の足立神社であると主張し 社名変更を行ったとされます

-

足立神社(さいたま市西区飯田)

足立神社(あだちじんじゃ)は 元々は飯田村の鎮守 氷川・八幡合社でしたが 政府の合祀政策により 明治39年(1906)植水村内にあった30社を当社に合祀しました その中に式内社 足立神社の二つの論社〈・植田谷本村の足立神社・水判土村の足立神社〉が含まれており この合祀を機に氷川神社の社号を「足立神社」と改めたものです

-

植田谷本の楠(さいたま市西区植田谷本)〈植田谷本村 足立神社 旧社地辺り〉

植田谷本の楠(うえたやほんのくすのき)は 植田谷本村の足立神社は 植田谷本村 名主 勘太夫の屋舗の内あった足立神社の旧社地辺りだったとされます 明治39年(1906)政府の合祀政策により 飯田村の鎮守 氷川・八幡社に合祀されました

-

前玉神社(行田市埼玉)

前玉神社(さきたまじんじゃ)は 一説には 雄略天皇の頃 古墳時代(400年代後半~500年代前半)の創建とも云われ 北武蔵国の地元豪族が眠ると思われる さきたま古墳群の真上に鎮座します 延喜式内社 武蔵国 埼玉郡 前玉神社 二座(さいたまの かみのやしろ ふたくら)とされます

-

前玉神社(加須市根古屋)

前玉神社(さきたまじんじゃ)は 延喜式内社 前玉神社二座 と古くから云われ 又 延喜式内社 玉敷神社の旧鎮座地ともされます 玉敷神社は正能地区にあったが 上杉謙信の関東出兵の際焼失し その後 一時 根古屋(ねごや)の騎西城大手門付近〈現 前玉神社〉に移り 城内でたびたび出火するため 類焼をおそれ その後 今の地に遷座したと伝わっています

-

久が原西部八幡神社(大田区久が原)

久が原西部八幡神社(くがはらにしのはちまんじんじゃ)は 社記には 天平神護元年(765)豊前の宇佐八幡宮より御分霊を勧請 武蔵野の南端 久が原台地一番の高所に奉斎されたと伝えられ 久が原が二分される時 六郷領 久が原村の鎮守とされた 延喜式内社 武蔵国 荏原郡 薭田神社(ひえたの かみのやしろ)の論社でもあります

-

久が原東部 八幡神社(大田区久が原)

久が原東部八幡神社(くがはらとうぶ はちまんじんじゃ)は 社記に天平神護元年(765)豊前 宇佐八幡宮より御分霊を勧請し 武蔵野の南端 久が原台地一番の高所に奉斎と伝えられ 江戸時代に 久が原が二分される時 馬込領 久が原村の鎮守とされ崇敬を受けてきました 延喜式内社 武蔵国 荏原郡 薭田神社(ひえたの かみのやしろ)の論社でもあります

-

鵜ノ木八幡神社(大田区南久が原)

鵜ノ木八幡神社(うのきはちまんじんじゃ)は 社伝に 延徳元年(1489)天明伊賀守光信の子 五郎右衛門光虎が 下野国〈栃木県〉より当地に移った際に 一族の守護神として八幡大神をおまつりした とあるが 延喜式内社 武蔵国 荏原郡 薭田神社(ひえたの かみのやしろ)の論社ともなっています

-

六郷神社(大田区東六郷)

六郷神社(ろくごうじんじゃ)は 源頼朝公・徳川家康公も崇敬した神社で 古くから 延喜式内社 武蔵国 荏原郡 薭田神社(ひえたの かみのやしろ)の論社とする説があります しかし社伝には 天喜五年(1057)源頼義・義家が武運長久を祈願し勝利を収めて創建したとあり 当社も式内社を主張していません

-

三田八幡宮 古跡石碑(港区三田)

三田八幡宮 古跡石碑(みたはちまんじんじゃ こせき)は 御田八幡神社の旧鎮座地です 社伝によれば 和銅二年(709)東国鎮護の神として 白金三田 界隈に鎮祀 その後 1011年 窪三田に遷座〈三田八幡宮 古跡石碑〉 寛永五年(1628)現在地〈御田八幡神社(港区三田)〉に鎮座したとあります

-

青渭神社(稲城市東長沼)

青渭神社(あおいじんじゃ)は 昔 この付近に大きな青い沼があり その神霊を祀ったことが起源とされ・大沼明神・青沼大明神と称していました 弘仁年中(810~824)創建との伝承があり 『延喜式神名帳927 AD.』所載 武蔵國 多磨郡 青渭神社(あをゐの かみのやしろ)の論社となっています

-

青渭神社(調布市深大寺元町)

青渭神社(あおいじんじゃ)は 社前にケヤキの老樹がそびえます 往古は社前の湧き水が大池となり青波を湛えていたので 青波天神社と呼ばれたことから 『延喜式神名帳927 AD.』所載 武蔵國 多磨郡 青渭神社(あをゐの かみのやしろ)の論社ともされています

-

青渭神社 里宮(青梅市沢井)

青渭神社 里宮(あおいじんじゃ さとみや)は 社伝によれば創建は第10代 崇神天皇の御代とされ 又 天慶年間(938~947)平将門の乱の時 鎮守府将軍 源経基が青渭神社と社号を名付け社殿を建てたとします 『延喜式神名帳927 AD.』所載社 武蔵國 多磨郡 青渭神社(あをヰの かみのやしろ)の里宮とされます

-

浅間神社(養父市八鹿町浅間)〈延喜式内社・淺間神社・葛神社の論社〉

淺間神社(せんげんじんじゃ)は 鎮座地の浅間(あさま)に 須留岐山の浅間寺〈天平年間(729~749)行基により開山〉もあり 6~8世紀の創立と伝えます 延喜式内社 但馬國 養父郡 淺間神社(あさまのかみのやしろ)とされ 又 同じ式内社の養父郡 葛神社(くつの かみのやしろ・かつらの かみのやしろ)が合祀されています