延喜式神名帳

-

國津比古命神社(松山市八反地)〈延喜式内社〉

國津比古命神社(くにつひこのみことじんじゃ)は 応神天皇の御代に物部阿佐利命が 風早の国造に任じられ 饒速日命 宇麻志摩遅命を祭祀せられたのが創建とされる 延喜式内社 伊豫國 風早郡 國津比古命神社(くにつひこのみことの かみのやしろ)です 同じ境内には 夫婦神とされる式内社 櫛玉比賣命神社が鎮座します

-

櫛玉比賣命神社(松山市高田甲)〈延喜式内社〉

櫛玉比賣命神社(くしたまのひめのみことじんじゃ)は 応神天皇の御代に勅令を奉じ 物部阿佐理命が風早の国造となり 天道姫命及び御炊屋姫命を奉齋したとされる 延喜式内社 伊豫國 風早郡 櫛玉比賣命神社(くしたまひめのみことの かみのやしろ)です 同じ境内には 夫婦神とされる式内社 國津比古命神社が鎮座します

-

青衾神社(名古屋市熱田区白鳥)〈熱田神宮の境外摂社〉

青衾神社(あおぶすまじんじゃ)は 古来 熱田神宮の海藏門の外にあると伝えられる 延喜式内社 尾張國 愛智郡 青衾神社(あをふすま かみのやしろ)です 熱田神宮には 本宮をはじめ・別宮1社・摂社8社・末社19社が祀られ 境外には 摂社4社・末社12社が祀られており その境外摂社4社の内の一つです

-

八劔宮(名古屋市熱田区神宮 熱田神宮境内)〈熱田神宮 別宮〉

別宮 八劔宮(べつぐう はっけんぐう)は 熱田神宮境内の南に鎮座し 熱田神宮の本宮と同じ御祭神をお祀りし 社殿も本宮と同じ造りで 年中祭儀も同様に執り行われます 社伝には 元明天皇の和銅元年(708)寶劔を新たに鋳造し創祀されたと云う 延喜式内社 尾張國 愛智郡 八劔神社(やつるきの かみのやしろ)です

-

高座結御子神社(名古屋市熱田区高蔵町)〈熱田神宮摂社 式内名神大社〉

高座結御子神社(たかくらむすびみこじんじゃ)は 『六国史』承和二年(835)熱田の御子神〈日割御子(ひさきのみこの)神・孫若御子(ひこわかみこの)神・高座結御子(たかくらむすひのみこの)神〉三前が並び 名神を授ったと記される 延喜式内社 尾張國 愛智郡 髙座結御子神社(名神大)(たかくらむすひみこの かみのやしろ)です

-

若宮八幡社(名古屋市中区栄)〈名古屋総鎮守〉

若宮八幡社(わかみやはちまんしゃ)は 鎭座年代は 文徳天皇の御代(850~858年)延喜年中に再興と云う もとは那古野庄今市場〔今の三の丸の南の地〕に有ったが 慶長十五年(1610)此處に遷坐と伝わります 一説に延喜式内社 尾張國 愛智郡 孫若御子神社(名神大)(ひこ わかみこの かみのやしろ)の本社とする説があります

-

孫若御子神社(名古屋市熱田区神宮)〈熱田神宮の境内摂社〉

孫若御子神社(ひこわかみこじんじゃ)は もと鎭皇門內 御田社の西に鎮座したが 明治七年(1874)現在地に遷坐 延喜式内社 尾張國 愛智郡 孫若御子神社(名神大)(ひこ わかみこの かみのやしろ)の論社で 祭神については 遷座頃までは 稚武彦王(ワカタケヒコノキミ)〔日本武尊の第七男 母は弟橘姫命〕とされていました

-

日割御子神社(名古屋市熱田区神宮)〈熱田神宮の境内摂社〉

日割御子神社(ひさきみこじんじゃ)は 祭神は・熱田大神(天照大神)の御子神 天忍穂耳尊とも・日本武尊の御子神 武鼓王とも・日本武尊を焼津で救った火打石の霊とも諸説あり 鎮座地は 熱田神宮境内の熱田丘陵の先端に当り 太古には水際に張り出た洲崎の名残で 干崎(ひさき)と云われていた 延喜式では名神大社とされます

-

天神社(名古屋市緑区鳴海町)〈成海神社の創祠の地・現 御旅所〉

天神社(てんじんしゃ)は 現今「城」と呼ぶ鳴海駅北の高台で 太古は鳴海潟の波打ち際で 日本武尊がこの地にお立ちになり 対岸の火高丘陵(現 大高)の尾張氏館〈宮簀媛命〉へと渡られた地であり 是を由縁とし 天武天皇 朱鳥元年(686)尊の御東征の旗頭であった建稻種命と宮簀媛命を祀り この所に創建された〈成海神社創祠の地〉

-

成海神社(名古屋市緑区鳴海町乙子山)〈日本武尊ゆかりの延喜式内社〉

成海神社(なるみじんじゃ)は 日本武尊が 東征からの帰還の際 鳴海潟(現 鳴海駅北)から対岸の宮簀媛命の居住する火高丘陵〈建稲種命の館〉(現 氷上姉子神社)まで船で渡ったと伝わる地に 天武天皇の朱鳥元年(686)草薙神剣が熱田に還座の時に鎮座しました 延喜式内社 尾張國 愛智郡 成海神社(なるみの かみのやしろ)です

-

幡頭神社(西尾市吉良町宮崎前留谷)〈延喜式内社 参河國 播豆郡 羽豆神社〉

幡頭神社(はずじんじゃ)は 日本武尊の東征の際 旗頭であり 大功を立てた建稲種命は 帰途海上で御薨去 御遺骸が この岬に着かれたのをお祀りしたのが本神社で 大宝二年(702)文武天皇が勅して 社殿を建て官社に列せられたと伝えられる 延喜式内社 参河國 播豆郡 羽豆神社(はつの かみのやしろ) です

-

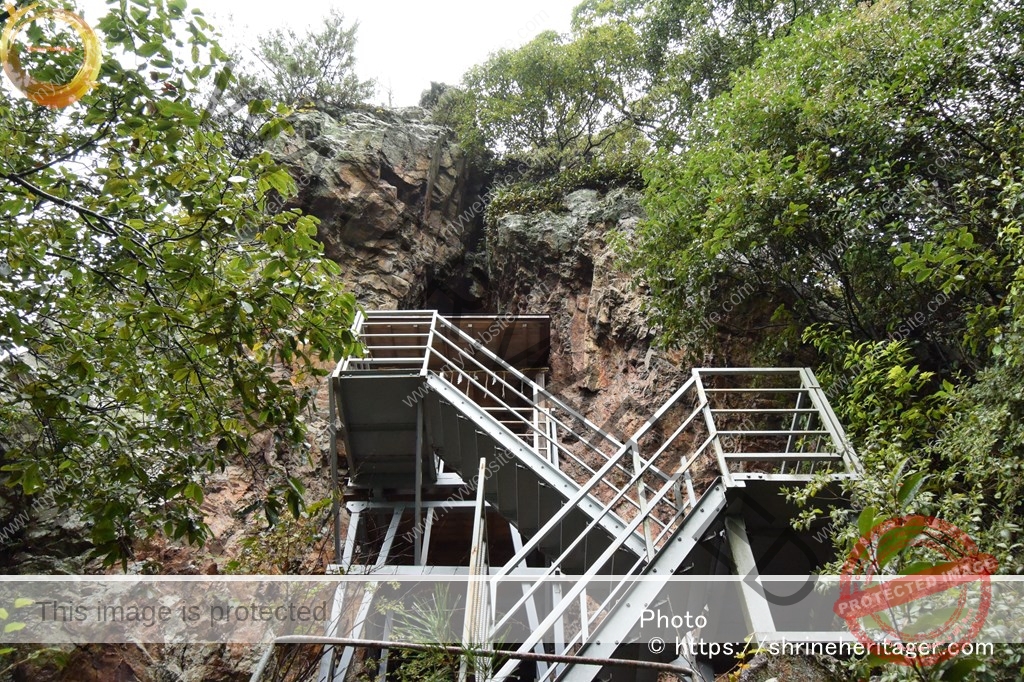

旧妙見宮奥之院〈巌屋神社〉(春日井市内津町)〈内々神社 当初の鎮座地〉

旧妙見宮奥之院(きゅう みょうけんぐう おくのいん)は 内々神社(うつつじんじゃ)〈延喜式内社 尾張國 春日部郡 内内神社(うちうちの かみのやしろ)〉の当初の鎮座地とされ 内々神社から山道を登り 断崖岩の絶壁の割れ目にお堂〈巌屋神社〉があり 今は鉄の階段ですが かつては梯子や鎖で登ったと云う゛奥の院゛です

-

内々神社(春日井市内津町上町)〈日本武尊 東征の副将軍 建稻種命を祀る〉

内々神社(うつつじんじゃ)は 創建について 日本武尊が東征を終えて尾張國境の内津峠まで戻ると 副将軍 建稲種命(たけいなだねのみこと)の従者 久米八腹(くめのやはら)が早馬で駆けつけ 副将軍が駿河の海で水死されたと報告を受けた 尊は悲泣して「ああ現哉(うつつかな)々々」と嘆き その霊を祀られたので「うつつ」と云う

-

播州糀屋稲荷神社(多可郡多可町中区糀屋)〈創建は推古2年(594)〉

糀屋稲荷神社(こうじやいなりじんじゃ)は 創建は推古2年(594)に字「土井の後」に鎮座 天平時代 称徳天皇の崇敬厚く 慶雲3年(706)社殿の建立となり勅使を使わせられ 神託により天安元年(857)現在地に移ったと伝えられます 延喜式内社 播磨國 多可郡 天目一神社(あまめのひとつの かみのやしろ)の論社です

-

村檜神社(栃木市岩舟町小野寺)〈第36代 孝徳天皇 大化二年(646)創建と伝〉

村檜神社(むらひじんじゃ)は 創建は 第36代 孝徳天皇 大化二年(646)熊野大神 大山咋命の二柱を祀り のち第51代 平城天皇 大同二年(807)皆川村小野口に鎮座の八幡宮を当社に合祀し主祭神と仰いだ 佐野庄小野寺十郷の総鎮守として崇敬された 延喜式内社 下野國 都賀郡 村檜神社(むらひの かみのやしろ)の論社です

-

氷上姉子神社 元宮(名古屋市緑区大高町火上山)〈尾張国造 乎止與命の館跡〉

氷上姉子神社 元宮(ひかみあねごじんしゃ もとみや)は 御祭神 宮簀媛命の父で尾張国造 乎止與命(おとよのみこと)の館跡に 元宮(もとみや)として仲哀天皇四年(195)に創建されたと云う その後 持統天皇四年(690)に現在地に遷座されたと伝わる 延喜式内社 尾張國 愛智郡 火上姉子(ほのかみあねこ)神社の元宮です

-

氷上姉子神社(名古屋市緑区大高町火上山)〈熱田神宮の元宮〉

氷上姉子神社(ひかみあねごじんしゃ)は 『寛平熱田縁起』によれば 日本武尊を 建稲種(たけいなだね)命が火上(ほかみ)(現大高町)にお迎えした時 妹の宮簀媛を妃とされ 東征の帰途にも立寄られ 草薙劔を留められたと云う 仲哀天皇四年 館跡に社殿を設けて媛を祀ったのが起源で 持統天皇四年(690)に現在地に移ったと云う

-

丹生川上神社〈上社〉(吉野郡川上村大字迫)〈龍神総本宮〉

丹生川上神社〈上社〉(にうかわかみじんじゃ かみしゃ)は 天武天皇の御代白鳳四年(六七五)「人の声も聞こえざる深山吉野の丹生川上に我が宮柱を立てて敬き祀らば天下(あめのした)のため甘雨(うましあめ)を降らし霖雨(ながきあめ)を止めむ」の神宣により 御社殿を建立奉祀されました それ以降 祈雨・止雨の神として崇敬されました

-

丹生川上神社〈下社〉(吉野郡下市町長谷)〈延喜式内社 名神大社〉

丹生川上神社〈下社〉(にうかわかみじんじゃ しもしゃ)は 天武天皇白鳳四年(六七六)「人声の聞えざる深山に宮柱を立て祭祀せば 天下のために甘雨を降らし 霖雨を止めむ」との御神誨に因り創建と伝 朝廷の尊崇篤く 天平宝字七年(七六三)幣帛の外 黒毛の馬を奉献され その後 祈雨には黒馬 祈晴には白馬を献ずることが恒例とされた

-

丹生神社(本宮)〈中社の旧跡〉(吉野郡東吉野村小)

丹生神社(にうじんじゃ)は 丹生川上神社〈中社〉の旧跡とされ゛本宮゛と呼ばれています 現在は〈中社〉の摂社となっています 祭られた初めは何時代か分からぬ位古く 日本最古の水神とされる 水神総本社です 恐らく神武天皇の頃には この辺りに神籬(ヒモロギ)式の神として祭られていたとされ 天武天皇の時に社を建てたと伝わります