末吉宮(すえよしぐう)は 王府から特別の扱いを受けた゛琉球八社゛の一つで 社壇(しゃだん)とも呼ばれ 現在その跡は「末吉宮跡」として国の「史跡」に指定されています 『琉球神道記』などには 第一尚氏王統・6代.尚泰久王の在位年間〈1454~1460年〉に 鶴翁和尚(かくおうおしょう)が 首里城北方の小高い岩礁の霊地に 熊野三所権現を斎祀ったのが発祥とされます

Please do not reproduce without prior permission.

目次

Please do not reproduce without prior permission. 後日、御朱印のみ 波上宮にて拝授

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

末吉宮(Sueyoshigu)

【通称名(Common name)】

・社壇(しゃだん)

・社壇霊場

【鎮座地 (Location) 】

沖縄県那覇市首里末吉町1丁目8(末吉公園内)

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主祭神》

伊弉冉尊 (いざなみのみこと)

速玉男尊 (はやたまをのみこと)

事解男尊 (ことさかをのみこと)

《別鎮斎》

土祖神 (つちみおやかみ)

澳津彦命 (おくつひこのみこと)

澳津姫命 (おくつひめのみこと)

産土神 (うぶすなのかみ)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・国家守護・国泰民安・五穀豊穣

・子方(ニーヌファ)の神(事始の神)、学業・技芸成就、縁結び(ヤハンメー)、子孫繁栄の神として親しまれる

【格 式 (Rules of dignity) 】

・琉球八社

・末吉宮跡〈国指定遺跡〉社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

【創 建 (Beginning of history)】

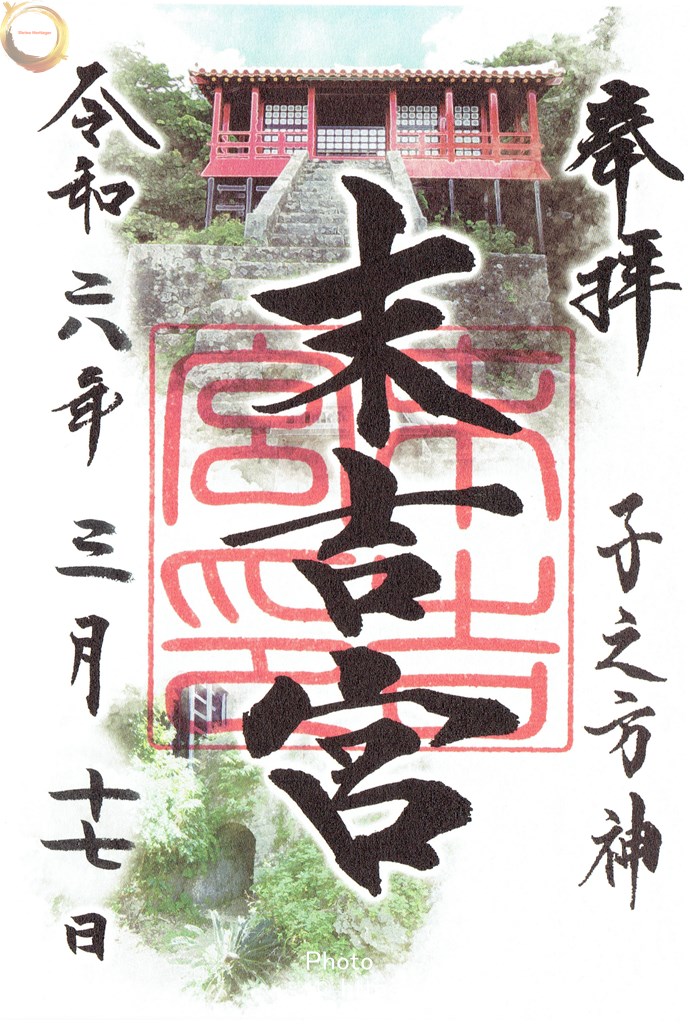

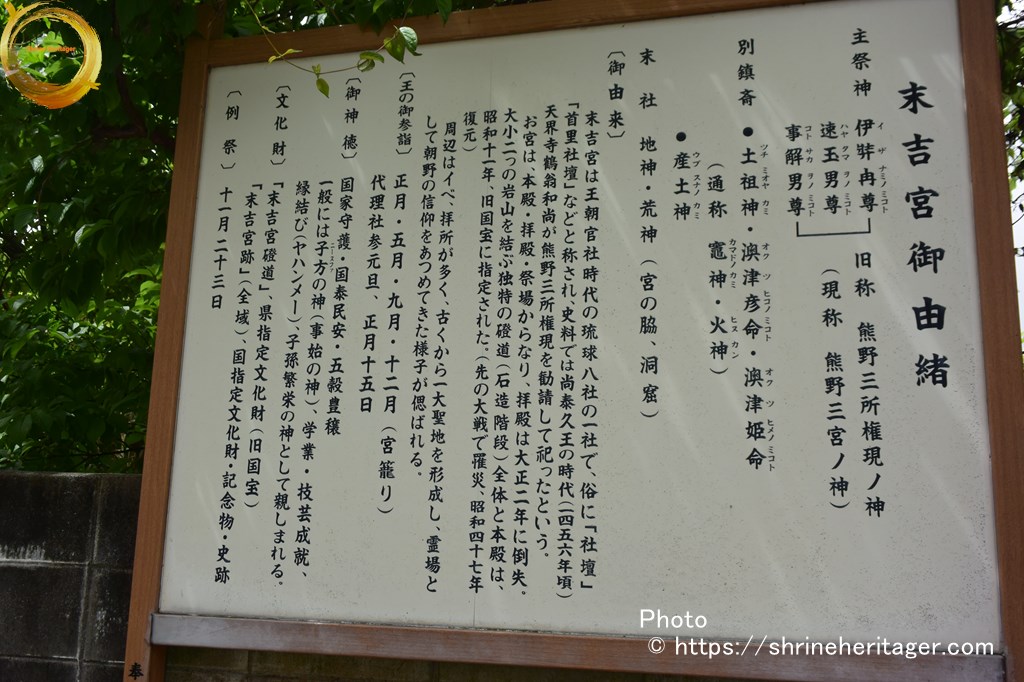

末吉宮御由緒

主祭神

伊弉冉尊(イザナミノミコト)

速玉男尊(ハヤタマヲノミコト)

事解男尊(コトサカヲノミコト)

旧称 熊野三所権現ノ神(現称 熊野三宮ノ神)

別鎮斎

・土祖神(ツチミオヤカミ)・澳津彦命(オクツヒコノミコト)・ 澳津姫命(オクツヒメノミコト)

(通称 竈神(カマドノカミ)・火神(ヒヌカン)

・産土神(ウブスナノカミ)末社地神・荒神(宮の脇、洞窟)

〔御由来〕

末吉宮は王朝官社時代の琉球八社の一社で、俗に「社壇」「首里社壇」などと称され、史料では 尚泰久王の時代(一四五六年頃)天界寺 鶴翁和尚が熊野三所権現を勧請して祀ったという。お宮は、本殿・拝殿・祭場からなり、拝殿は大正二年に倒失。大小二つの岩山を結ぶ独特の磴道(石造階段)全体と本殿は、昭和十一年、旧国宝に指定された。(先の大戦で罹災、昭和四十七年復元)

周辺はイベ、拝所が多く、古くから一大聖地を形成し、霊場として朝野の信仰をあつめてきた様子が偲ばれる。

〔王の御参詣〕

正月・五月・九月・十二月(宮籠り)

代理社参元旦、正月十五日〔御神徳〕

国家守護・国泰民安・五穀豊穣

一般には 子方(ニーヌファ)の神(事始の神)、学業・技芸成就、縁結び(ヤハンメー)、子孫繁栄の神として親しまれる。〔文化財〕

「末吉宮磴道」、県指定文化財(旧国宝)

「末吉宮跡」(全域)、国指定文化財・記念物・史跡〔例祭〕

十一月二十三日社頭の案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

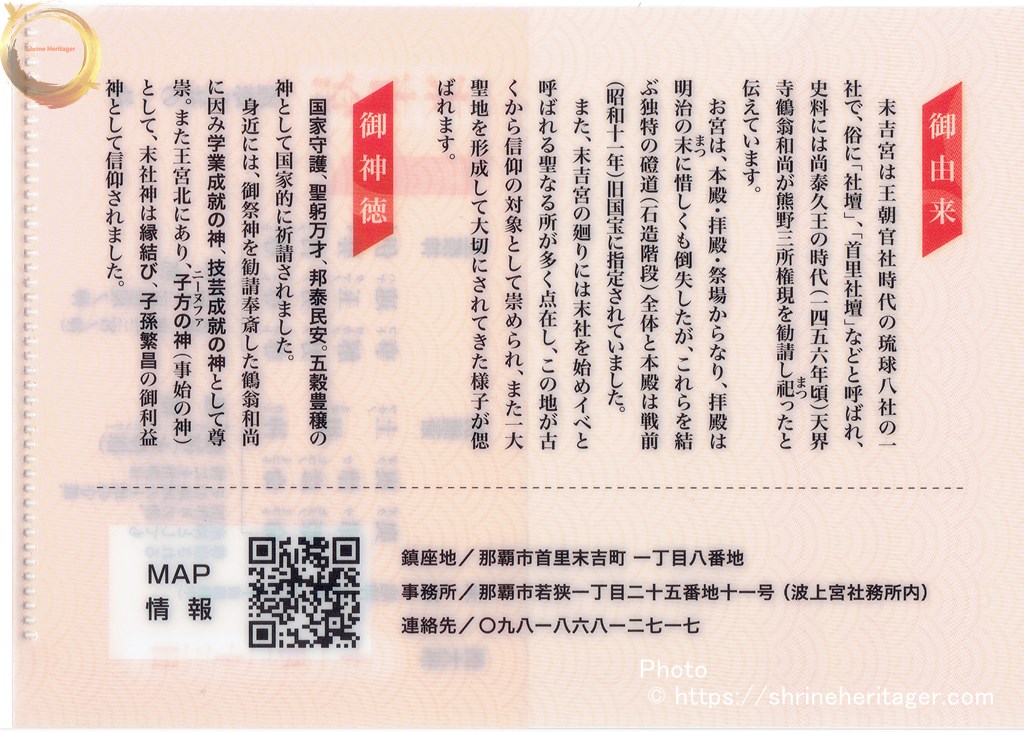

御由来

末吉宮は王朝官社時代の琉球八社の一社で、俗に「社壇」「首里社壇」などと呼ばれ、史料には尚泰久王の時代(一四五六年頃)に天界寺鶴翁和尚 (かくおうおしょう)が熊野三所権現を勧請し祀ったと伝えられています。

お宮は本殿、拝殿、祭場からなり、拝殿は明治の末に惜しくも倒失しましたが、これらを結ぶ独特の「石造階段」全体と本殿は戦前(昭和十一年) 旧国宝に指定されていました。

また、末吉宮の廻りには末社を始めイベと呼ばれる神聖な場所が多く点在し、この地が古くから信仰の対象として崇められ、また一大聖地を形成 して大切にされてきた様子が偲ばれます。

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

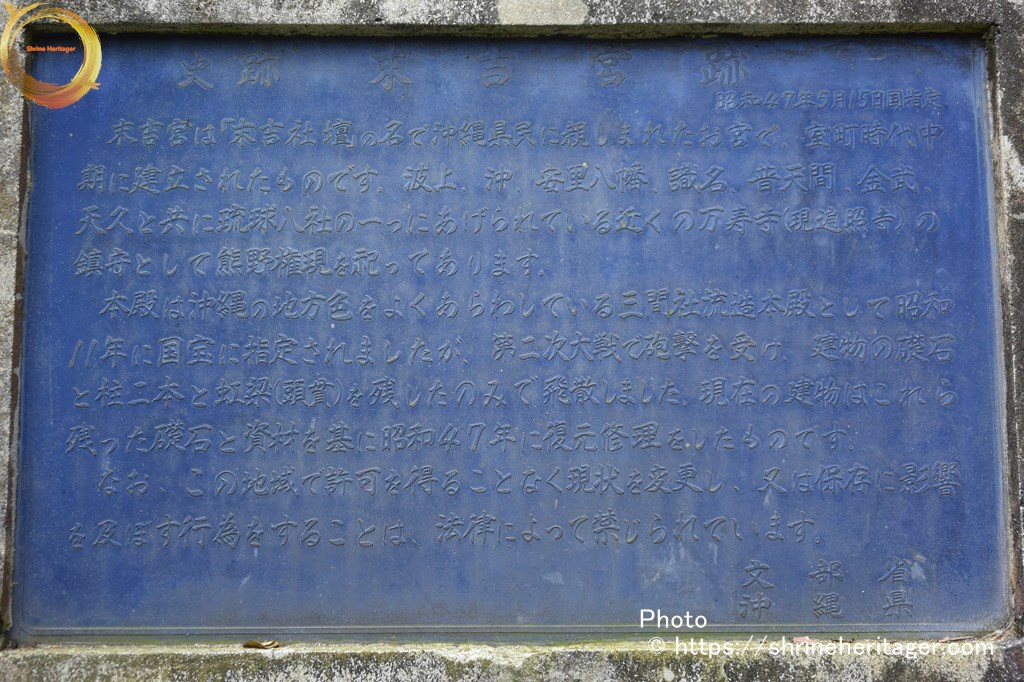

史跡 末吉宮跡

昭和47年5月15日国指定

末吉宮は「末吉社壇」の名で沖縄県民に親しまれたお宮で、室町時代中期に建立されたものです。波上、沖、安里八幡、識名、普天間、金武、天久と共に琉球八社の一つにあげられている近くの万寿寺(現遍照寺)の鎮守として熊野権現を祀ってあります。

本殿は沖縄の地方色をよくあらわしている三間社流造本殿として昭和11年に国宝に指定されましたが、第二次大戦で砲撃を受け、建物の礎石と柱二本と虹梁(頭貫)を残したのみで飛散しました。現在の建物はこれら残った礎石と資材を基に昭和47年に復元修理をしたものです。

なお、この地域で許可を得ることなく現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をすることは、法律により禁じられています。

文部省 沖縄県

社務所横の説明板文より

Please do not reproduce without prior permission.

由緒

末吉宮、那覇市首里末吉町鎮座、

祭神、伊弉冉尊、速玉男神、事解男神、

例大祭、11月23日

由緒

俗に「社檀」と称し、「冊封使録」には末吉一帯の丘陵を「亀山」と呼称した。「大慶山権現」「末吉権現」「末吉神社」等の記録も見られる。

社は尚泰久王時代(1454~60)に首里の天界寺僧鶴翁が大和での修業中、熊野権現を崇信、学問成就せばさらに参詣することを誓った。帰国後参詣を願い出ても国王が許さなかった。あるとき、夢に熊野権現が現れ、これより北方の山に大声で呼び、応ずるところがあれば霊験ありという。果して前山に応ずる声があったが、そこは険阻で人跡のおよぶところではない。登る途中一鬼面出現したので、鶴翁叩首九拝する。その旨を国王に言上すると同様の霊夢があったという。そこで神社をその地に創建、鶴翁が見つけた古鏡を宮内に蔵した。

本殿は三間社流造り本瓦茸で磴道も含め昭和11年国宝に指定されたが、沖縄戦で破壊された。昭和47年本殿及び磴道が復元されて、同年五月には国史跡に指定された。社殿は末吉公園内にあるため車の便は悪いが緑の多い森林に囲まれた景勝地である。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・社殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・磴道(とうどう)

社殿の前方に切石を積みあげ構築した[磴道]とうどう]

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・単拱橋(たんきょうきょう)

[磴道]とうどう]下の単拱橋(たんきょうきょう:アーチがひとつの橋)

中国様式を取り入れた独特な駝背橋(だはいきょう)の形式となっている琉球石灰岩を用いた単拱橋

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・祠

Please do not reproduce without prior permission.

・社務所

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・社務所越しに見る那覇の街並み

Please do not reproduce without prior permission.

・大名口参道 鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・大名口参道 入口

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

〈大名参道入口から周辺の拝所(うがんじゅ)〉

・子ぬ方軸ぬ(ニヌファヌ)加那志

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・黄金軸

Please do not reproduce without prior permission.

・宇天火ぬ神

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

『琉球神道記』〈万暦33年(1605年、和暦では慶長10年)〉に記される伝承

末吉宮(那覇市首里末吉町)の創建は 第一尚氏王統(1406~1469年)・6代.尚泰久王(しょう たいきゅうおう)在位年間〈1454~1460年〉の時代 天界寺 前住鶴翁和尚によって 熊野権現が祀られた と伝わりま

【抜粋意訳】

琉球神道記 巻第五 末好権現満壽寺

一、末好権現事

紹運第五代封 尚泰久ノ時。天界寺 前住鶴翁和尚 壯年ノ頃ヲヒ倭(ヤマト)修行ノ時。熊野ノ方ニ向テ誓テ云。我學成就セバ。歸國本意ノ後参詣スベシト。既シテ學成(ナリ)國ニ還リ住持遂ル故ニ。國王ニ暇ヲ請上リ祈誓ヲ遂ントス。王許給ハズ。請コト亦頻ナリ。有時夢ニ人來テ云。師志ヲ遂ントセバ。是ヨリ北山ニ向テ高聾ニ呼べシ。應ズル處ニ驗アラン。其所卽居所也。我ハ是熊野権現也卜見ル。希有ノ思ヲ成テー峯ニ至リ音ヲ揚。前山ニ響アり。其處ヲ尋至ニ。崎嶇嶃岩(キクセンガン)トシテ宛 霊地也。人迹ノ及所ニ非ス。此ニーノ鬼面アリ。卽チ驗トシテ拜ス。此由ヲ王殿ニ奏ス。國王亦霊夢在ス。此義虛カラズトテ。其地ニ大社ヲ起ッ。

因ニ古鏡一ツ見拾タリ。師殊ニ以貴デ内陣ニ藏スト。佛殿ノ本尊ハ醫王薄伽梵ナリ。垂迹ハ知ベシ。国王尚泰久王の御世、天界寺の前住職であった鶴翁和尚が壮年の頃に倭国で修行していた際、熊野の方に向かって「もし、私が学道の修行を成就したなら、帰国して本意の後、熊野へ参詣致します」と誓って言った。やがて学道修行は成就し、帰国して住持となったことから、誓願を果たすべく尚泰久王に暇請いを願い出たが、王はこれを許さなかった。鶴翁和尚は頻りに暇請いをおこなったが、ある時、夢に人が現れ、「師よ志を遂げたいと欲するなら、是より北山に向かって大きな声で呼びなさい。応ずる所に霊験があるだろう。そこが即ち居所である。私は熊野権現である」と言った。夢より覚め、稀有に思いながらも一峰に到りて声を上げると前の山に響くところがあった。そこを尋ねたところ、崎嶇嶃岩(きくせんがん)としてあたかも霊地、人跡およばざる場所であった。そこに鬼面が一つあり、すなわち霊験であるとこれを拝んだ。このことを王殿に奏したところ、王もまた霊夢を見たことから、この出来事が意味なきことではないだろうと大臣等に詔し、この地に大社を建立した。また、鶴翁和尚がこの場所を歩いたとき1枚の鏡を獲たが、霊光を放つので社殿内陣に蔵した。

【原文参照】

良定 著 ほか『琉球神道記』,明世堂書店,昭和18. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1040100

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

琉球の゛歴代の王統゛と゛琉球八社゛について

末吉宮(那覇市首里末吉町)は 琉球八社の一つです 詳しくは

・琉球の゛歴代の王統゛と゛琉球八社゛について

【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

ゆいレール 儀保駅から北へ約1.3km 車8分ほどで 境内への入口

表参道は 神社の南側の山裾 末吉宮参詣道(遍照寺跡)から上がりますが

今回は 北側の大名参道入口から詣でます

大名参道入口に参着

Please do not reproduce without prior permission.

大名参道入口からは 周辺の拝所(うがんじゅ)子ぬ方ぬ(ニヌファヌ)があり お参りをします

子ぬ方ぬ(ニヌファヌ) 入口に参着

Please do not reproduce without prior permission.

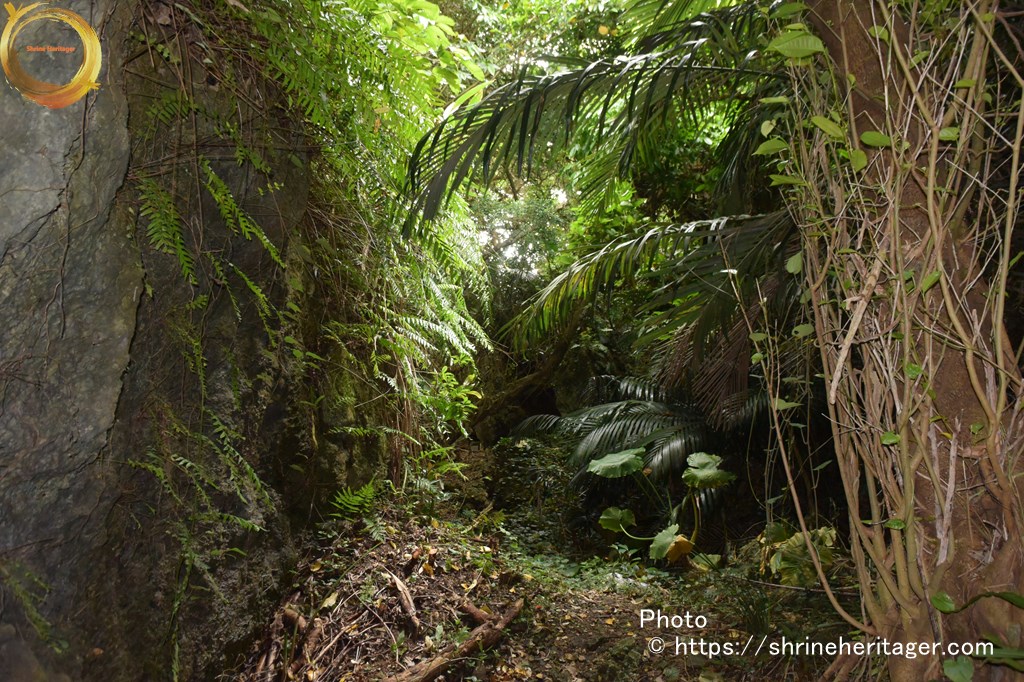

ちょっとした階段のような物が 橋の様に架かっていて よく見ると 岩盤が垂直に割れていて 深い谷になっています

雑草が無かったら かなり怖いと想います

幅は1~2mの橋ですが 架かっていなければ とても渡れません

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

至る所に岩盤の割れ目が続いています 割れ目は底の見えない垂直の深い崖です

開祖の天界寺 鶴翁和尚が この地に熊野三所権現を勧請する時に゛そこは険阻で人跡のおよぶところではない゛と云った意味がわかります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝所(うがんじゅ)での注意事項がかかれている案内板があります

神聖な霊地とされているのが よくわかります

Please do not reproduce without prior permission.

拝所(うがんじゅ)で祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

木々の間からは那覇の街並みが見えていて 眼下には ゆいレールの市立病院前駅が見えます

Please do not reproduce without prior permission.

参道を戻ると 大名参道入口側の鳥居が建ちます

末吉宮(那覇市首里末吉町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして鳥居をくぐり 参道を進む(下り)ます

Please do not reproduce without prior permission.

突然 岩盤の割れ目に階段が設けられている場所があり 下っていきます

Please do not reproduce without prior permission.

階段を下りると ちょつとしたジャングルのような感じです

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

暫くすると グスクのような石垣が見えてきます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

何だろうか?と想ったら どうやら ここが末吉宮(那覇市首里末吉町)の社殿のようです

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

どうやって上がって行くのかと見渡すと 拝殿の正面辺りに石段があります

Please do not reproduce without prior permission.

木々の間から見える 拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

参拝者へのお願い看板があり

石段のはめ込みウコールの下で参拝するように注意書きがあります

ウコールとは 御香炉の事です

Please do not reproduce without prior permission.

何処にウコール(御香炉)の場所があるのか わからないので賽銭箱に

賽銭をおさめ そこでお祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

ここから望遠にして写真を撮ると 拝殿の扁額には゛社壇 末吉宮゛と記されています

Please do not reproduce without prior permission.

社殿の前方に切石を積みあげ構築した[磴道]とうどう]と その下の中国様式を取り入れた独特な駝背橋(だはいきょう)の形式となっている琉球石灰岩を用いた単拱橋(たんきょうきょう:アーチがひとつの橋)は独特です

末吉宮跡として〈国指定遺跡〉となっています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

この地は 高台となっていて 那覇市内が一望できます 左手には覗き込めば首里城も見えました

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 大名参道入口へと戻ります

帰りは 岩盤の間を上っていきます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 鳥居を抜けます

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『琉球の研究』中〈明治39年〉に記される内容

末吉宮(那覇市首里末吉町)について 社壇(シャダン)と記し 慶伊と慶良間の渡中に眞帆かけて通る小舟などからも手に取るように見へる 首里城の西に當る岩礁の上に築かれた殿堂 と記しています

【抜粋意訳】

・首里城の残月 〇社壇といふのは、

首里城の西に當る岩礁の上に築かれた殿堂で、熊野権現を祭ってあるが、慶伊と慶良間の渡中に眞帆かけて通る小舟なとも手に取るように見へて眺望頗る佳である、

むかし大謝名比屋(オフジャナノヒア)の嫡子 謝名ノ子(ジャナノシー)といふ人は其弟なる普天間(フテマ)の慶雲(ケイウン)といふ人と兄弟二人で、萬歳姿に身をやつして此 社壇(シャダン)に祈願をこめ、遂に親の敵なる御鎖側役高平(オサシソバヤクタカヒラ)といふ人を安謝湊の濱邊で仇討したといふ口碑が傳へられてをる

【原文参照】

加藤三吾 著『琉球の研究』中,加藤三吾,明治39. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/992457

末吉宮(那覇市首里末吉町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.