陶荒田神社(すえあらたじんじゃ)は 第十代 崇神天皇七年 勅により太田田根子(おおたたねこ)〈素盞鳴命十世の孫〉が創建 ゛荒田直(あらたあたい)゛〈御祭神 高魂命五世の孫 剱根命の子孫〉が 祖神の祭祀を司り 鎮座地は古代 陶器の生産拠点゛陶邑(すえむら)゛ですので゛陶荒田(すえあらた)゛の社名は ・地名の陶(すえ)・人名の荒田(あらた)から付きました

Please do not reproduce without prior permission.

目次

Please do not reproduce without prior permission.

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

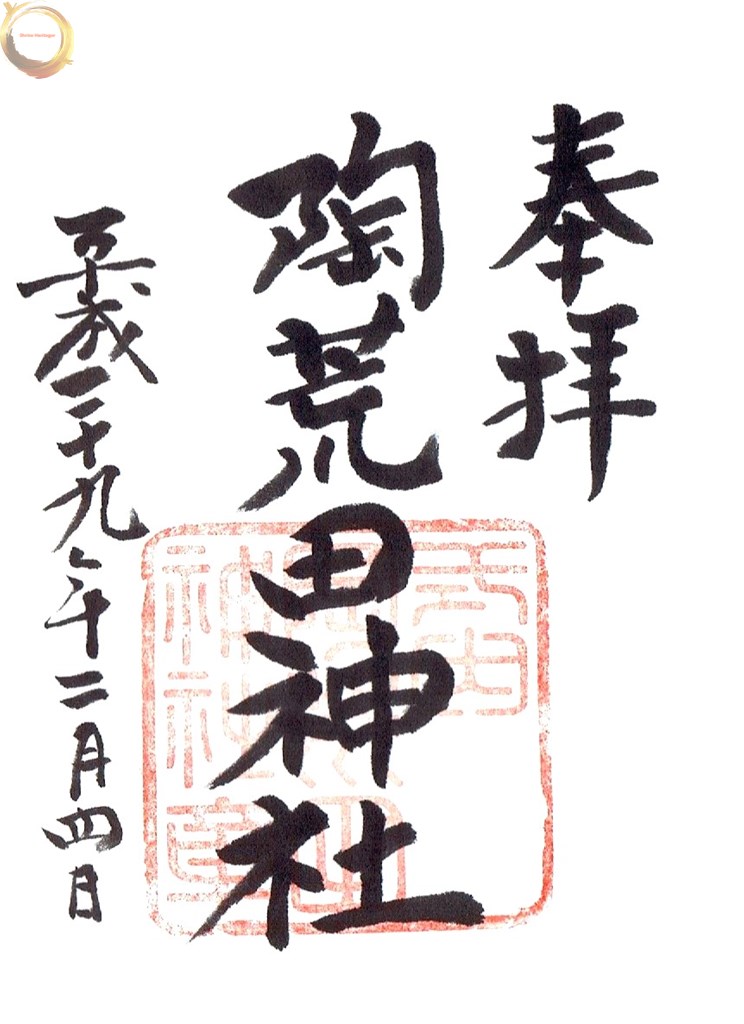

陶荒田神社(Sue arata shrine)

【通称名(Common name)】

・陶器の大宮さん(とうきのおおみやさん)

【鎮座地 (Location) 】

大阪府堺市中区上之1215

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》高御産霊大神(たかみむすびのかみ)

劔根命(つるぎねのみこと)

《配》八重事代主命(やえことしろぬしのみこと)

菅原道真公(すがわらのみちざねこう)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・陶器生産に携わる業者の守神として又衣食住(生活の神様)の守護神

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

陶荒田神社(すえあらたじんじゃ)

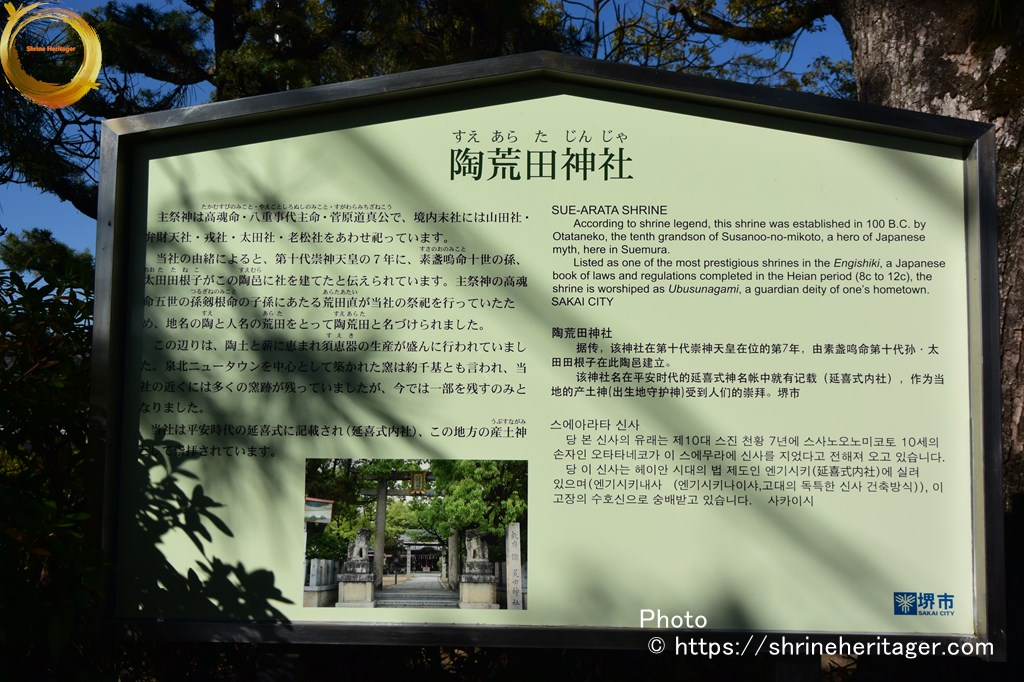

主祭神は高魂命(たかむすびのみこと)・八重事代主命(やえことしろぬしのみこと)・菅原道真公(すがわらみちざねこう)で、境内末社には山田神社・弁才天社・戎社・太田神社・老松社をあわせ祀っています。

当社の由緒によると、第十代崇神天皇の7年に、素盞鳴命(すさのおのみこと)十世の孫、太田田根子(おおたたねこ)がこの陶邑(すえむら)に社を建てたと伝えられています。主祭神の高魂命五世の孫 剱根命(つるぎねのみこと)の子孫にあたる荒田直(あらたあたい)が当社の祭祀を行っていたため、地名の陶(すえ)と人名の荒田(あらた)をとって陶荒田(すえあらた)と名づけられました。

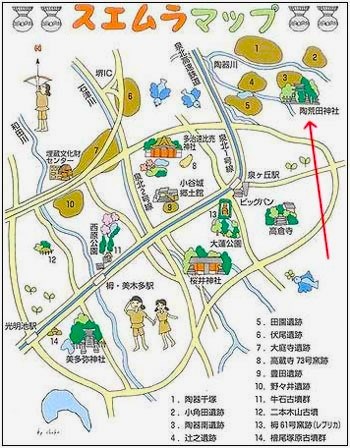

この辺りは、陶土と薪に恵まれ須恵器(すえき)の生産が盛んに行なわれていました。泉北ニュータウンを中心として築かれた窯は約千基とも言われ、当社の近くは多くの窯跡が残っていましたが、今では一部を残すのみとなりました。

当社は平安時代の延享式にも記載され(延喜式内社)、この地方の産土神(うぶすながみ)として崇拝されています。

堺市

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

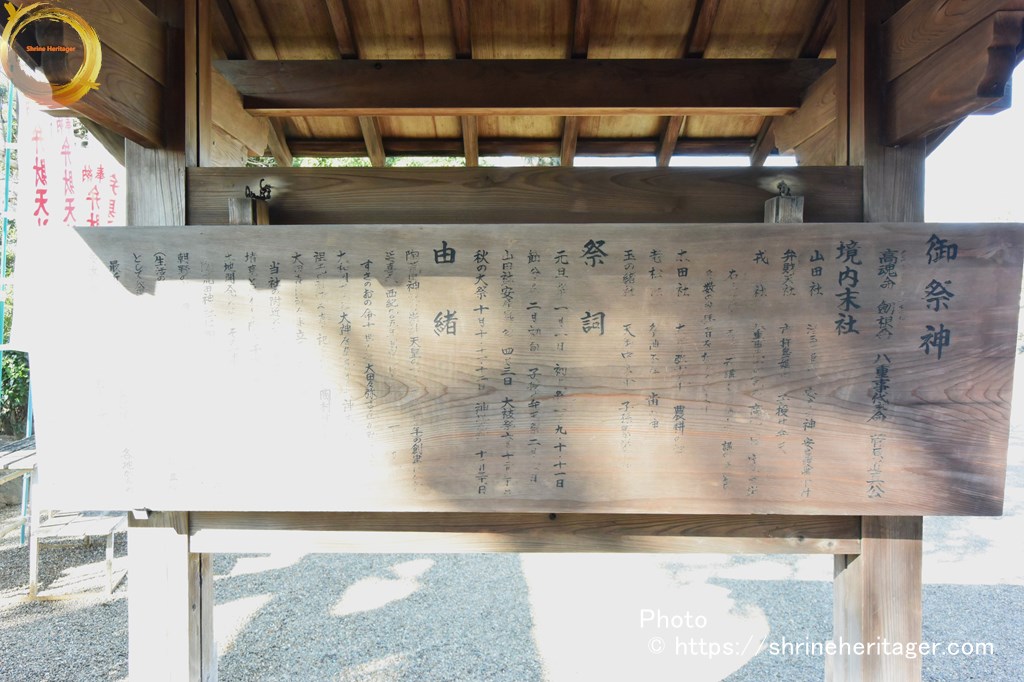

御祭神

高魂命 劔根命 八重事代主命 菅原道真公

境内末社

山田社 活玉依姫命 安産福寿の神 安産腹帯下付

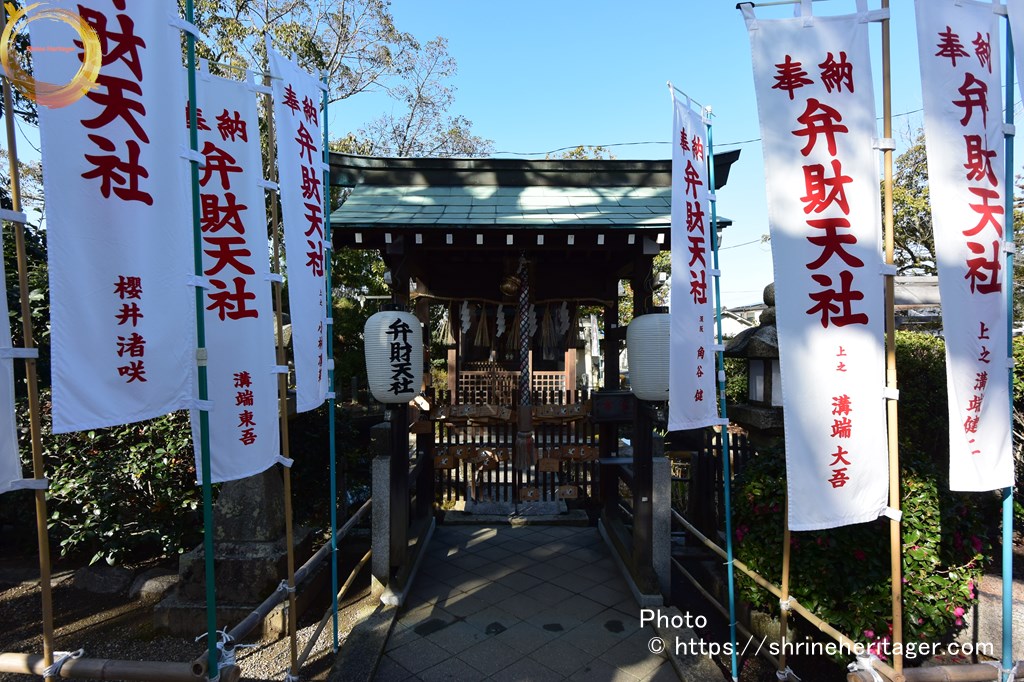

弁財天社 市杵島姫命 子授け弁天

戎 社 八重事代主命 商売繁昌 家内繁昌〔右三社は崇敬者多く崇敬者による戎講 山田講 弁天講の講社もあり

多数の参拝者を数えています〕太田社 大田々根子命 農耕の神

老松社 祭神不詳 歯の神祭祠

元旦祭 一月一日 初戎祭 一月九・十・十一日

節分祭 二月初旬 子授け弁天祭 二月七日

山田社(安産の神)祭 四月三日 大祓祭 六月十二月晦日

秋の大祭 十月十・十一・十二日 神恩祭 十二月三十一日由 緒

陶荒田神社は崇神天皇の七年(西紀前九十年)の創建にかかり、延喜式(西紀九〇五年制定)にも載っている古社であります。

すさのおの命十世の孫大田々禰古命が勅命を奉じて 大和国 大三輪大神を奉斎する大神主となられました時に、祖先の神霊を斎き紀るため、この陶村すなわち茅淳県(今の堺市附近)陶器郷の大田森に社を建立されたのが当社の起源であります。

当社の附近に古代人の集落の趾や、附近に住んだ豪族達の墳墓と思われる陶器千塚が現存していましたが 現在は泉北ニユータウン等の土地開発によりその一部しか残されていません。陶荒田神社は、陶器の守護神としても、この陶邑重要の地に鎮座ましましたことが推定されるのであります。

社名陶荒田の由来は 祭神高魂命五世の孫剣根命の後に「荒田直」という人が出られ、祖神の奉斎につとめられたによって、地名の陶と人名の荒田とをとって「陶荒田」と名づけられたのであります。

爾来 当社は陶器郷の氏神として朝野の崇敬厚く、旦つ陶器生産に携わる業者の守神として又衣食住(生活の神様)の守護神として崇拝を受け尊敬されて連綿として祭祀をつづけてきております。

最近では近郷近在は申すに及ばず全団各地からも多数の参拝者をいただいております。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・社殿〈拝殿〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・社務所

Please do not reproduce without prior permission.

・太田社《主》大田々根子命

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・玉の緒社《主》天御中主命

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・戎社《主》八重事代主命

Please do not reproduce without prior permission.

・山田神社《主》活玉依姫命〈・大物主神の妻神・大田田根子の祖神・母神〉

Please do not reproduce without prior permission.

・弁才天社《主》市杵島姫命

Please do not reproduce without prior permission.

・くすの木

Please do not reproduce without prior permission.

・老松社《主》祭神不詳

Please do not reproduce without prior permission.

・広々とした境内

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・注連縄柱

屋根の付いている 注連縄柱は 珍しい

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・参道

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭〈狛犬・鳥居〉

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭〈社号標〉

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・〈明治四十一年(1908)陶荒田神社に合祀された式内社゛愛宕大権現゛〉

延喜式内社 和泉國 大鳥郡 火電神社(いなひかりの かみのやしろ)

・愛宕神社(堺市中区福田)

〈火雷神社 古社跡地〉

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

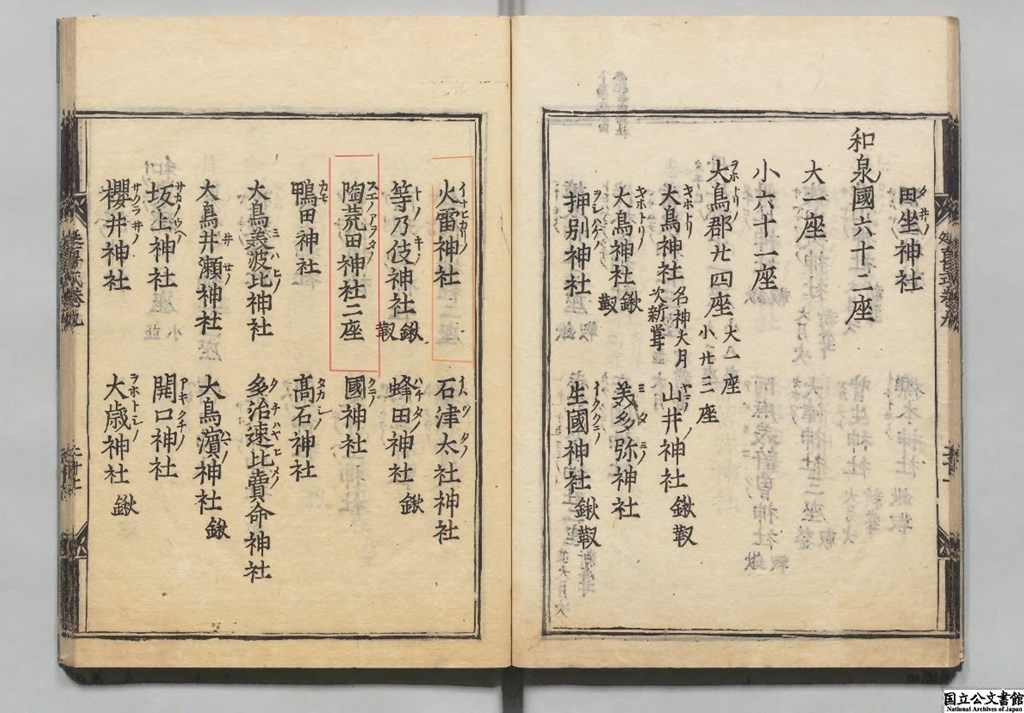

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

(Engishiki Jimmeicho)This record was completed in December 927 AD.

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

陶荒田神社(堺市中区上之)は 二つの式内社〈①火電神社②陶荒田神社二座〉の論社です

①火電神社〈明治四十一年(1908)陶荒田神社に合祀された゛愛宕大権現゛〉

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)和泉國 62座(大1座・小61座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)大鳥郡 24座(大1座・小23座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 火電神社

[ふ り が な ](いなひかりの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Inahikari no kaminoyashiro)

②陶荒田神社二座〈本殿〉

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)和泉國 62座(大1座・小61座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)大鳥郡 24座(大1座・小23座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 陶荒田神社二座(鍬)

[ふ り が な ](すえのあらたの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Suenoarata no kaminoyashiro)

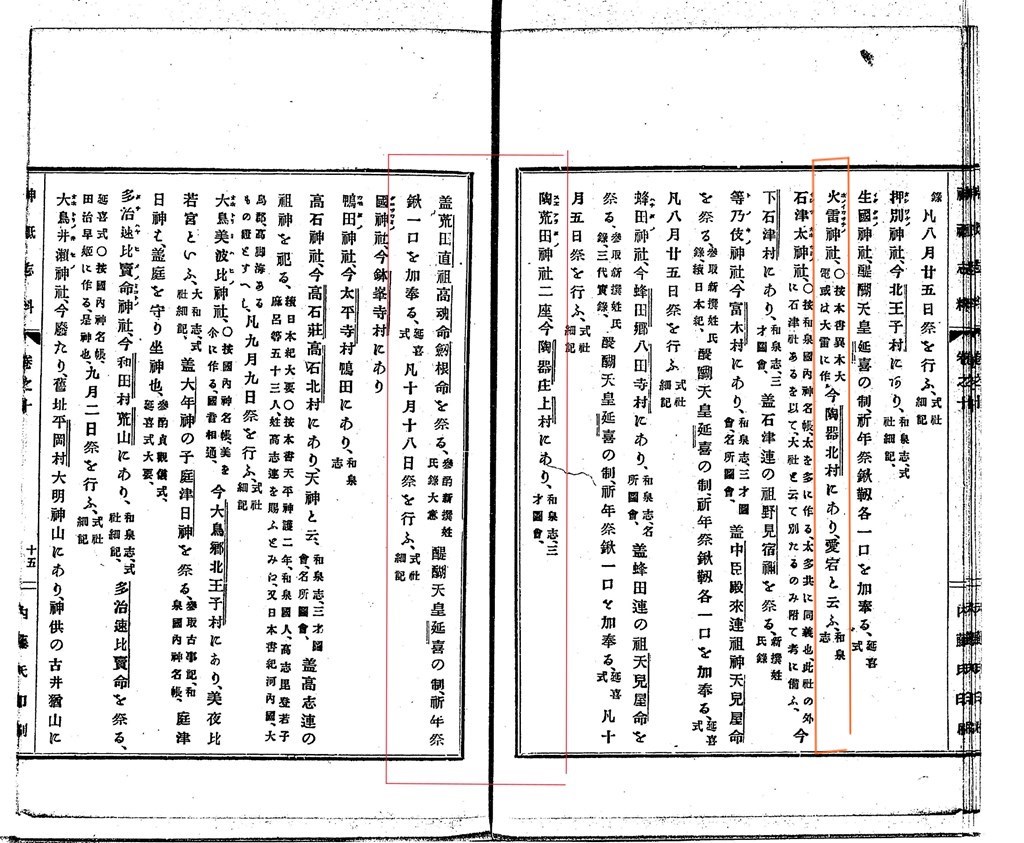

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『延喜式神名帳(927 AD.)』に所載のある ゛荒田神社゛について

①和泉國 ②播磨國 ③紀伊國に各々一社 計三ヶ所が記載されています

①和泉國 大鳥郡 陶荒田神社二座(鍬)(すえのあらたの かみのやしろ ふたくら)

・陶荒田神社(堺市中区上之)

②播磨國 多可郡 荒田神社(あらたの かみのやしろ)

・荒田神社(多可町加美区的場)

・荒田神社(多可町中区安楽田)

③紀伊國 那賀郡 荒田神社二座(あらたの かみのやしろ ふたくら)

・荒田神社(岩出市森)

火雷大神(ほのいかづちのおほかみ)について

神名の示す通り゛雷神゛

別名を・火雷神(ほのいかづちのかみ)・雷神(いかづちのかみ)・八雷神(やくさいかづちのかみ)とされ

農耕民族であった古代日本人の信仰から生まれた神で 雷に対する畏れ 稲妻と共にもたらされる雨の恵みをもたらす神と考えら 水神とも結びついています

『記紀神話』では 火雷大神(ほのいかづちのおほかみ)とは

伊邪那美命の体に生じた8柱の雷神それぞれが 雷が起こす現象を示す神として描かれています

・大雷神は強烈な雷の威力を

・火雷神は雷が起こす炎を

・黒雷神は雷が起こる時に天地が暗くなる事を

・咲雷神は雷が物を引き裂く姿を

・若雷神は雷の後での清々しい地上の姿を

・土雷神は雷が地上に戻る姿を

・鳴雷神は鳴り響く雷鳴を

・伏雷神は雲に潜伏して雷光を走らせる姿を

火雷神(ほのいかづちのかみ)は この8柱の雷神〈火雷大神〉の1柱です

『山城国風土記逸文』によれば 火雷大神のうちの1柱 火雷神(乙訓坐火雷神社の祭神)は のちに丹塗矢となって賀茂建角身命の子 玉依日賣のそばに流れ寄り 賀茂別雷命が生まれたと伝えます

『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載される 火雷神社(ほのいかつちのかみのやしろ)と その論社について

律令時代には 宮中大膳式に祀られ 火の神としても信仰され 『延喜式』にも記載されています

宮中神36座

大膳職坐神 3座(並小)(おほかしわでのつかさにますかみ みくら)

・御食津神社(貞)(みけつの かみのやしろ)・火雷神社(ほのいかつちの かみのやしろ)・髙倍神社(たかへの かみのやしろ)

山城國 乙訓郡 乙訓坐 大(火)雷神社(名神大 月次 新嘗)(をとくににます おほいかつち(ほのいかつち)の かみのやしろ)

・角宮神社(長岡京市井ノ内南内畑)

・〈向日神社に合祀の火雷神社〉向日神社(向日市向日町北山)

・菱妻神社(京都市南区久世築山町)

大和國 廣瀬郡 穂雷命神社(ほのいかつちの かみのやしろ)

・穂雷神社(広陵町安部)

・〈相殿 穂雷神〉廣瀬大社(河合町川合)

大和國 忍海郡 葛木坐火雷神社二座 並名神(かつらきにます ほのいかつちの かみのやしろ)

・葛木坐火雷神社〈笛吹神社〉(葛城市笛吹)

大和國 宇智郡 火雷神社(ほのいかつちの かみのやしろ)

・火雷神社(五條市御山町)

和泉國 大鳥郡 火電神社(いなひかりの かみのやしろ)

・愛宕神社(堺市中区福田)

〈火電神社の古社跡地〉

・陶荒田神社(堺市中区上之)

〈火電神社 現在の合祀先〉

上野國 那波郡 火雷神社

・火雷神社(玉村町下之宮)〈上野國八之宮〉

【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅から北東へ約2.8km 車8分程度

当地付近の丘陵地帯は 古代に゛陶邑(すえむら)゛と呼ばれた陶器の一大生産地でした

日本の焼きものの ルーツとなるのが゛須恵器(すえき)゛になります 故に゛陶邑(すえむら)゛

堺市教育委員会 堺市立埋蔵文化財センター『陶邑窯跡群』より

堺市にある゛陶邑窯跡群(すえむらかまあとぐん)゛の中にあり 五世紀~平安時代に至るまで゛須恵器(すえき)゛が 生産され続けました

陶邑窯跡群は 『日本書紀』に書かれる地名「茅渟県陶邑(ちぬのあがたすえむら)」にあたるとされ 名付けられました

須恵器を焼く窯は 斜面を掘りくぼめ細長いトンネル〈細かく切った藁(わら)などを混ぜた粘土で天井を覆う〉を造る構造となっていますので 材料の陶土・燃料の薪・傾斜する土地が必要となります

正しく゛陶邑(すえむら)゛と呼ばれたように 南方向を向く 陶荒田神社の社頭は 丘陵地帯の高台にあり その先の南面は 下り坂になっていて ゛登り窯゛には最適な地形です

Please do not reproduce without prior permission.

陶荒田神社(堺市中区上之)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

駐車場は 境内の西側に整備されています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

境内の南 社頭の鳥居へと向かいます

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして鳥居をくぐります

鳥居の扁額には゛陶器大宮 陶荒田神社゛とあります

Please do not reproduce without prior permission.

参道の右手には゛戎神社゛が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

石畳みの参道の途中には 屋根が付いている注連縄柱があり これは珍しいです

Please do not reproduce without prior permission.

注連縄柱をくぐり抜けると 右手にある 境内社゛太田社・玉の緒社゛の鳥居をくぐり お参りをします

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

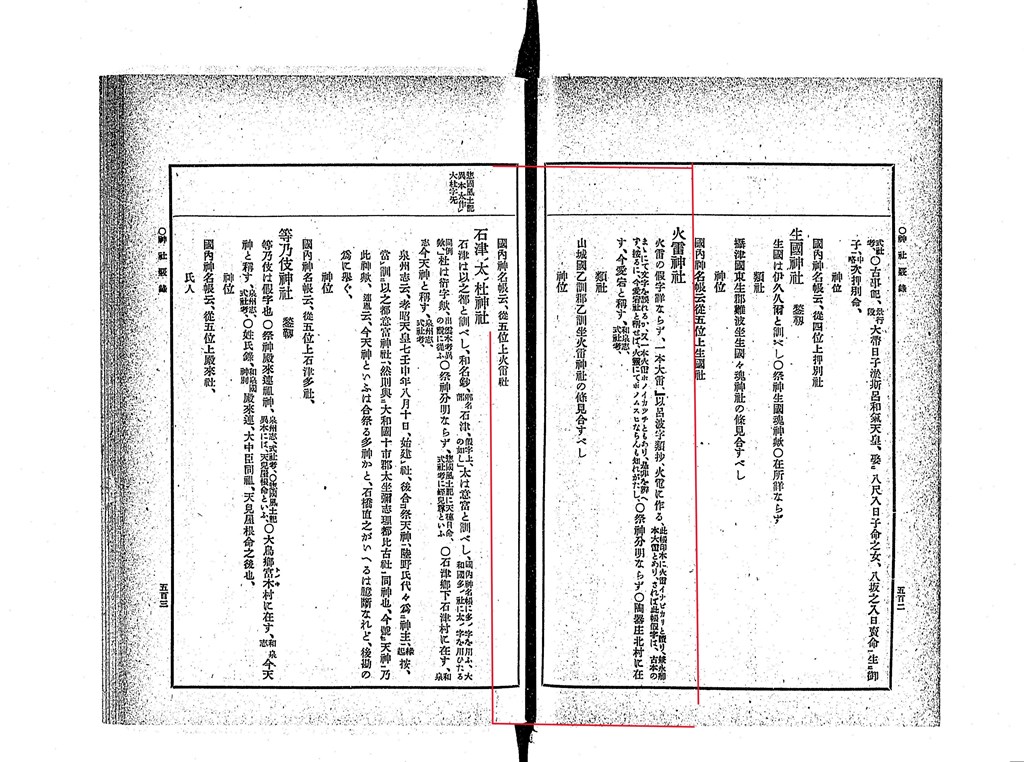

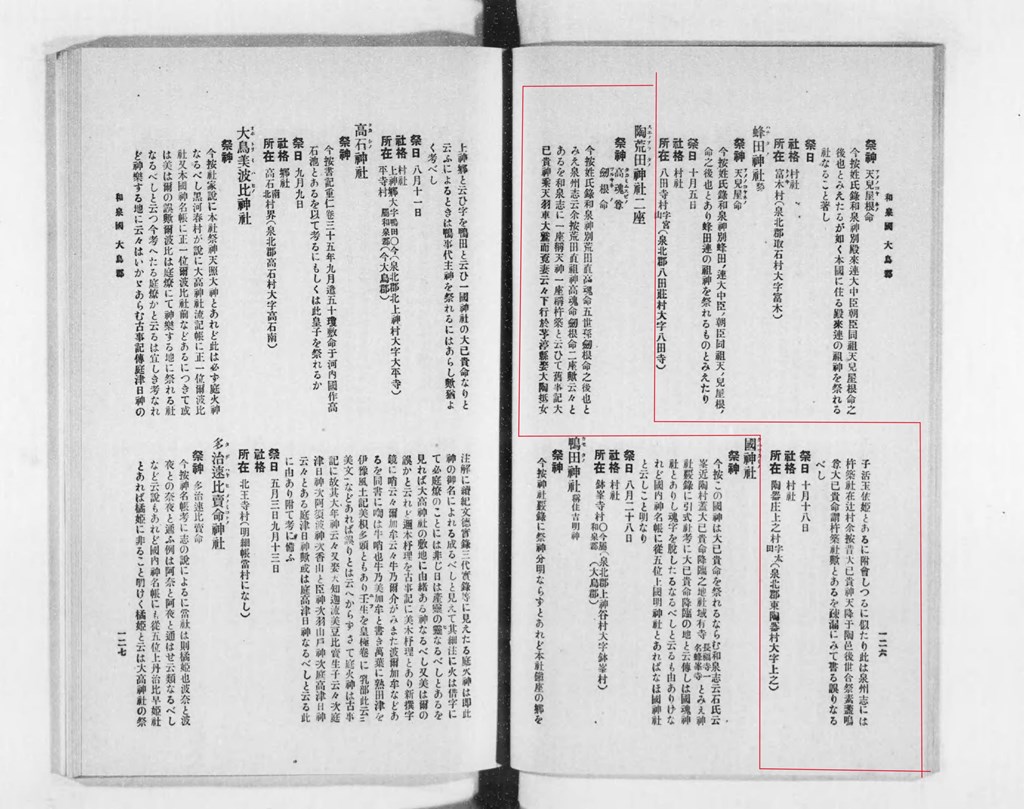

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 火雷神社について 所載について゛陶器庄北村に在す、今愛宕と称す゛〈現 愛宕神社(堺市中区福田)〈火雷神社古社跡地〉〉と記しています

【抜粋意訳】

火雷神社

火雷の假字詳ならず、一本大雷、」以呂波字類抄、火電に作る、

〔此説印本に火雷イナビカリと読り、兼永卿本大雷とあり、されば此帳假宇は、古本のままにて文字を誤れるか、又一本火雷ホノイカツチともあり、是非を弁へず、按るに、今愛宕と称せぱ、火霊にてホノムスヒならんも知れがたし、〕〇祭神分明ならず

○陶器庄北村に在す、今愛宕と称す、〔和泉志、式社考、〕

類社

山城國乙訓郡乙訓坐火雷神社の條見合すべし神位

國内神名帳云、從五位上火雷社

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

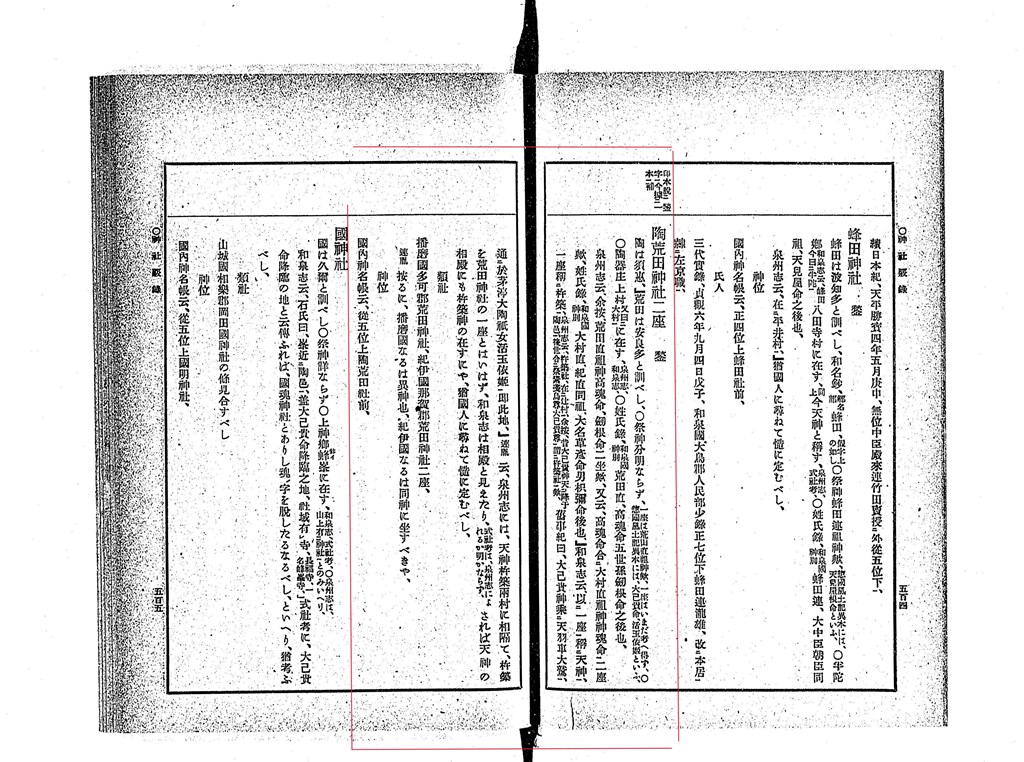

式内社 陶荒田神社二座について 所在は゛陶器庄上村〔又曰ニ大村〕に在す゛〈現 陶荒田神社(堺市中区上之)〉とし 祭神について 考証を記しています

【抜粋意訳】

陶荒田神社二座(鍬)

陶は 須恵、」荒田は 安良多と訓べし、

○祭神 分明ならず、〔一座は荒田直祖歟、一座はいまだ考へ得ず、〇惣國風土記異本には、大已貴命、活玉依姫といふ、〕

〇陶器庄上村〔又曰ニ大村〕に在す、〔泉州志、和泉志、〕

○姓氏録、〔和泉國神別〕荒田直、高魂命五世孫劒根命之後也、

泉州志云、余按、荒田直祖神高魂命、劒根命二坐歟、又云、高魂命合ニ大村直祖神神魂命二座歟、

姓氏録、〔和泉国神別〕大村直、紀直同祖、大名草彦命男枳彌命後也、」

和泉志云、以ニ一座稱ニ天神、一座稱ニ杵築、〔泉州志云、杵築社、在ニ辻村、余按、昔大已貴神天ニ降于陶邑、後世合ニ祭素盞嗚尊 大己貴尊 謂杵築社歟、〕

舊事紀曰、大己貴神乗ニ天羽車大鷲、通ニ於茅淳大陶祇女活玉依姫即此地、」連胤云、泉州志には、天神杵築両村に相隔て、杵築を荒田神社の一座とはいはず、和泉志に相殿と見えたり、〔式社考は、泉州志によれるか明かならす、〕

されば天神の相殿にも粋築神の在すにや、猶國人に尋ねて慥に定むべし、類社

播磨國多可郡荒田神社、紀伊国那賀郡荒田神社二座、連胤按るに、播磨國なるは異神也、紀伊國なるは同神に坐すべきや、

神位

國内神名帳云、從五位上 陶荒田社前、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

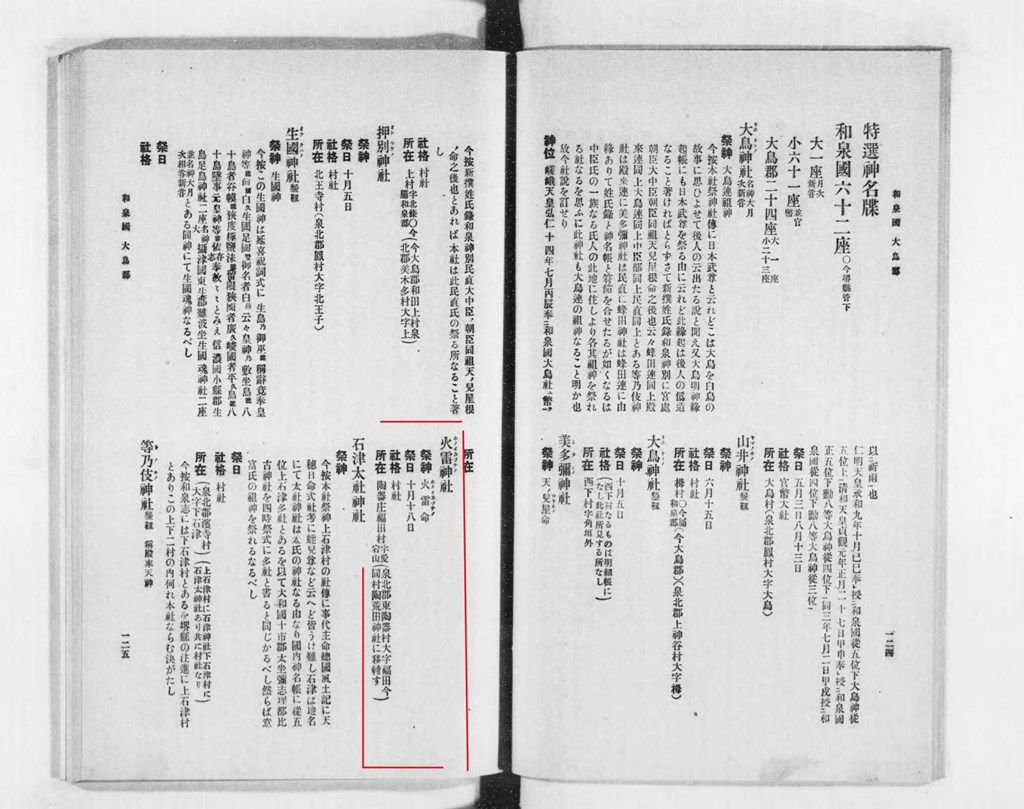

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 陶荒田神社二座について 所在は゛今陶器庄上村にあり゛〈現 陶荒田神社(堺市中区上之)〉とし 祭神について゛荒田直祖 高魂命 劔根命を祭る゛と記しています

式内社 火雷神社について 所載について゛今 陶器北村にあり、愛宕と云ふ゛〈現 愛宕神社(堺市中区福田)〈火雷神社古社跡地〉〉と記しています

【抜粋意訳】

火雷(ホノイカツチノ)神社

按 本書異本 大電 或は大雷に作る

今 陶器北村にあり、愛宕と云ふ、〔和泉志〕

【抜粋意訳】

陶荒田(スエアラタノ)神社二座

今陶器庄上村にあり、〔和泉志、三才圖會〕

蓋 荒田直祖 高魂命 劔根命を祭る、〔参酌新撰姓氏録大意〕

醍醐天皇 延喜の制、祈年祭鍬一口を加奉る、〔延喜式〕

凡 十月十八日祭を行ふ、〔式社細記〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 火雷神社について 所載について゛陶器庄福田村〔字愛宕山〕 今同村 陶荒田神社に移転す゛〈現 陶荒田神社に合祀〉と記しています

【抜粋意訳】

火雷(ホノイカツチノ)神社

祭神 火雷(ホノイカツチノ)命

祭日 十月十八日

社格 村社所在 陶器庄福田村〔字愛宕山〕

(泉北郡東陶器村大字福田 今同村 陶荒田神社に移転す)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

式内社 陶荒田神社二座について 所在は゛陶器庄上之村 字太田゛〈現 陶荒田神社(堺市中区上之)〉とし 祭神について゛荒田直祖 高魂命 劔根命゛と記しています

【抜粋意訳】

陶荒田(スエアラタノ)神社二座

祭神 高魂(タカミムスビノ)尊 劔根(ツルキネノ)命

今按 姓氏錄 和泉神別 荒田直 髙魂命五世孫 劔根命之後也とみえ

泉州志云 余按 荒田直祖神 高魂命 劔根命二座歟云々とあるを

和泉志に 一座稱天神 一座稱杵築と云ひて

舊事記 大已貴神 乘天羽車 大鷲 而竟妻云々 下行於 芧渟縣 大陶抵女子 活玉依姫とあるに附會しつるに似たり

此は 泉州志には 杵築社 在辻村 余按 昔大已貴神 天降于陶邑 後世合祭素戔嗚尊 大已貴命 謂杵築社歟とあるを 疎漏にみて書る誤りなるべし祭日 十月十八日

社格 村社所在 陶器庄上之村 字太田 (泉北郡東陶器村大字上之)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

陶荒田神社(堺市中区上之)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.