小野道風神社(おののとうふうじんじゃ)は 小野篁の孫で平安中期の書家ある小野道風を祀ります 道風は 柳に飛び付く蛙の姿を見て発奮努力して 文筆の極地に達せられた 文筆の神として崇められています 延喜式内社 近江國 滋賀郡 小野神社二座(名神大)(をのの かみのやしろ ふたくら)の論社です

Please do not reproduce without prior permission.

目次

Please do not reproduce without prior permission.

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

小野道風神社(Ono no tofu shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

〒520-0525 滋賀県大津市小野1231

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》小野道風命(おのの みちかぜ/とうふう のみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

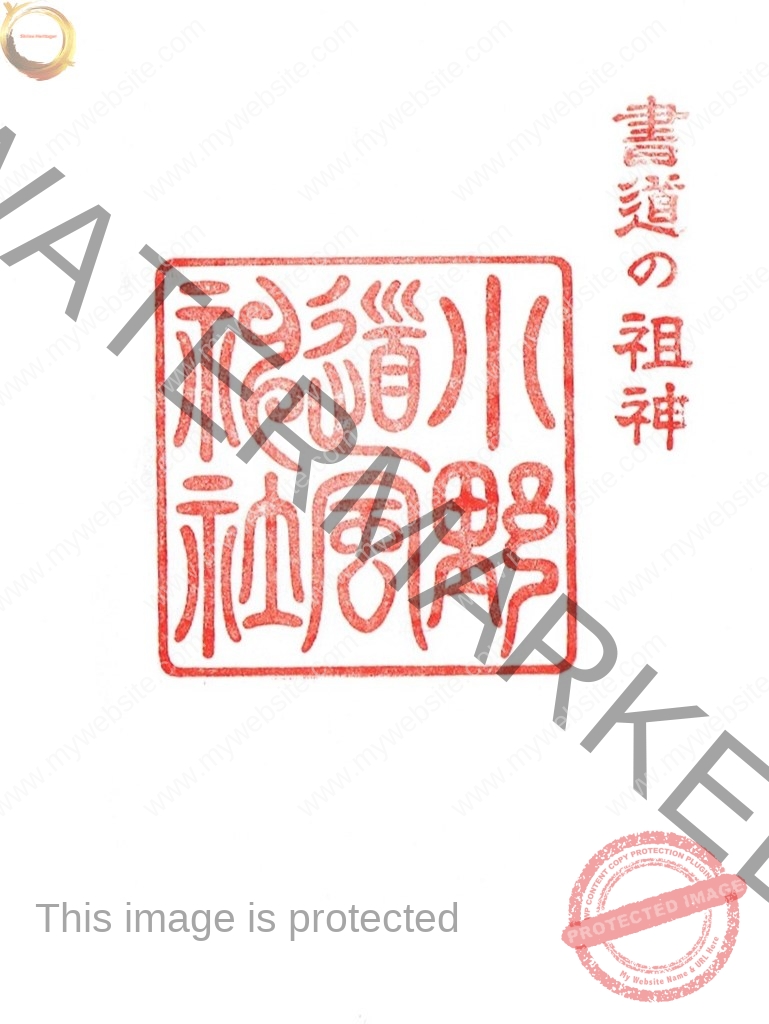

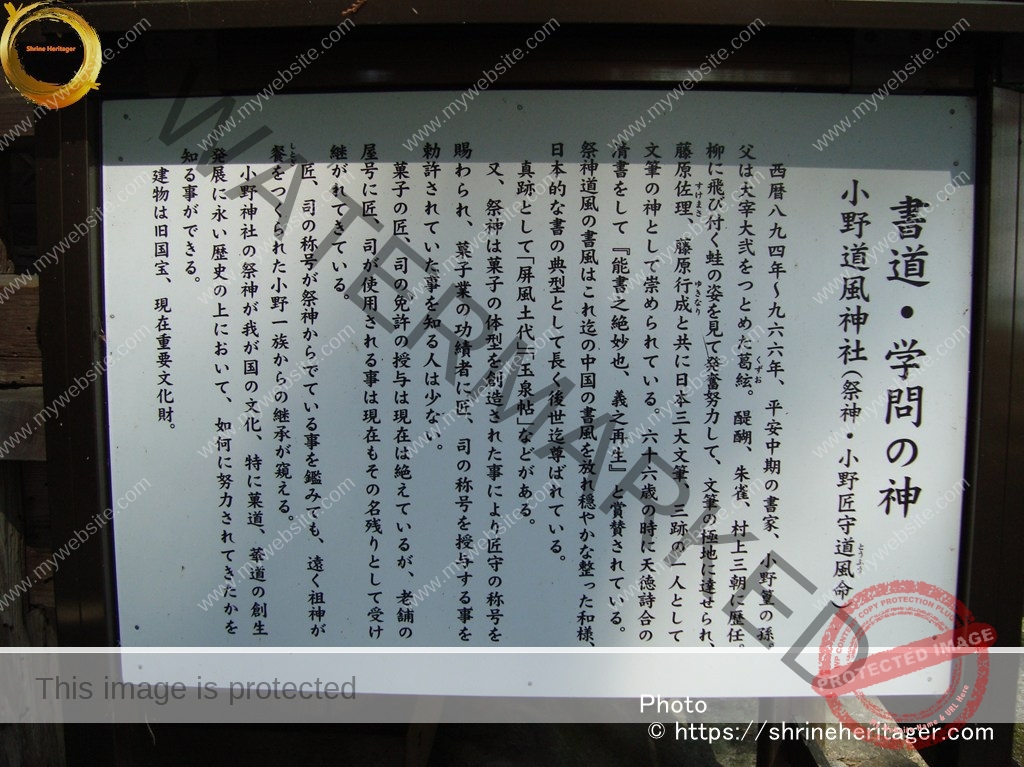

書道・学問の神

小野道風神社(祭神・小野匠守道風(とうふう)命)

西暦八九四年~九六六年、平安中期の書家、小野篁の孫。

父は大宰大弐をつとめた葛絃(くずお)。醍醐、朱雀、村上三朝に歴任。

柳に飛び付く蛙の姿を見て発奮努力して、文筆の極地に達せられ、藤原佐理(すけまさ)、藤原行成(ゆきなり)と共に日本三大文筆、三跡の一人として文筆の神として崇められている。六十六歳の時に天徳詩合の清書をして『能書之絶妙也、義之再生』と賞賛されている。祭神道風の書風はこれ迄の中国の書風を放れ穏やかな整った和様、日本的な書の典型として長く後世迄尊ばれている。

真跡として「屏風土代」「玉泉帖」などがある。

又、祭神は菓子の体型を創造された事により匠守の称号を賜られ、菓子業の功績者に匠、司の称号を授与する事を勅許されていた事を知る人は少ない。

菓子の匠、司の免許の授与は現在は絶えているが、老舗の屋号に匠、司が使用される事は現在もその名残りとして受け継がれてきている。匠、司の称号が祭神からでている事を鑑みても、遠く祖神が餐(しとぎ)をつくられた小野一族からの継承が窺える。

小野神社の祭神が我が国の文化、特に菓道、華道の創生発展に永い歴史の上において、如何に努力されてきたかを知る事ができる。

建物は旧国宝、現在重要文化財。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

小野道風

小野道風(おののとうふう)(八九四~九六六)が生きた平安中期は、それまで数世紀にわたって中国文化を摂取し、模倣していた時代に代わって、日本独自の文化を築こうという気運に満ちた時代であった。漢詩に並んで和歌が、唐絵とともに大和絵が盛んになり、漢字をもとに仮名が発明されるなど、文学・絵画・工芸・宗教・建築とあらゆる分野に国風文化が開こうとしていた時期である。

書においても、それまでの空海・嵯峨天皇・橘逸勢の三筆に代表される王羲之・欧陽詢・顔真卿らに強い影響を受けた唐様の書から、和様の書が書かれるようになった。

道風は、王羲之に影響を受けながらも、それをもとにして優麗典雅な日本風の書を書き、その清新な書風は当時から能書の名をほしいままにしたことは、大嘗会の屏風や内裏の額字を書いたことなどからも知られる。和様の書の創始者として、日本書道史上に特筆すべき人物である。

和様の書は、道風とともに三跡と称される藤原佐理(九四四~九九八)に受け継がれ、藤原行成(九七二~一〇二七)によって大成され、その後の日本書道に大きな影響を与えた。

道風の書の源流

道風の書に最も大きな影響を与えているのは王羲之である。道風の書は王羲之の書をおだやかな日本風の書にしたものであるといわれる。

王羲之の書は古くからわが国に将来され、「喪乱帖」「孔侍中帖」などが伝存し、光明皇后は王羲之の「楽毅論」を臨書しているなど、道風以前の書にも影響を与えていることが知られる。

王羲之は、東晋時代(四世紀ころ)にあらわれた中国第一の書人で、古くから「書聖」と称されている。

王羲之の書には、「楽毅論」・「黄庭経」・「東方朔画賛」などの楷書、「蘭亭叙」などの行書のほか、「十七帖」などの行書・草書の尺牘(手紙)があるが、真跡は伝わらず、臨書や模搨されたものが現存するのみである。

王羲之の書は中国でも大いに尊重され、その字を集めて「千字文」・「集字聖教序」などが作られている。佐理と行成

藤原佐理(ふじわら の すけまさ)(九四四~九九八)と藤原行成(ふじわらのゆきなり)(九七二~一〇二七)あり、道風の創始した和様の書を継承し、大成した人で、道風とともに三跡と称され、当時の能書として著名である。道風の書を「野跡」、佐理の書を「佐跡」、行成の書を「権跡」という。

佐理は、はじめ道風の書を学んだことは、二十六歳の「詩懐紙」の書風によって明確に知ることができる。しかし、その後の「離洛帖」などに見られる書風は、当時の日本文化全般の潮流に反して、中国の書の影響を残す奔放で力強い書である。

行成は和様の大成者と称される。その書は道風・王羲之を規範としながらも、独自の端正で優麗典雅な書風である。

行成の書は、その子孫に代々継承されて「世尊寺流」と称され、その後尊円親王(一二九八~一三五六)によって創始された「青蓮院流」に受け継がれ、江戸時代に庶民の書としてもてはやされた「御家流」となって幕末に至るまで流行した。柳に跳びつく蛙

小野道風といえば、誰でも柳に跳びつく蛙を傘をさしてじっと見ている姿を思い起こすであろう。

古川柳に「蛙からひょいと悟って書き習い」とうたわれている程有名で、この寓話がいつごろ作られたかは不明であるが、江戸時代の学者、三浦梅園(一七二三~一七八九)の『梅園叢書』に「学に志し、芸に志す者の訓」として記載されている。

小野道風は、本朝名誉の能書なり。わかゝりしとき、手をまなべども、進ざることをいとひ、後園に躊躇けるに、蟇の泉水のほとりの枝垂たる柳にとびあがらんとしけれども、とゞかざりけるが、次第次第に高く飛て、後には終に柳の枝にうつりけり。道風是より芸のつとむるにある事をしり、学てやまず、其名今に高くなりぬ。 三浦梅園『梅園叢書』より

何事も努力すれば成し遂げることができるという話として、戦前の国定教科書にも載せられ、努力家道風の偶像を作り上げた。

境内掲示板内の貼紙文より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・道風神社 本殿・〈本殿の両脇 境内社〉樹下神社・八坂神社

Please do not reproduce without prior permission.

重要文化財建造物 小野神社 飛地境内社 道風神社本殿

重要文化財 小野神社飛地境内社道風神社本殿 1棟

明治40年8月28日指定構造・形式

桁行三間、梁間二間、一重、切妻造、向拝一間、檜皮葺時代

南北朝時代 暦応4年(1341)祭神

小野道風(おののとうふう)寸法

母屋

正面柱間 4.42メートル

側面柱間 2.91メートル

棟高 6.47メートル

軒高 3.37メートル向拝

正面柱間 2.14メートル

側面柱間 2.44メートル

軒高 2.85メートル神社本殿は流造の形式が多い中、小野神社 飛地境内社 道風神社(とうふうじんじゃ)本殿は全国的にも稀な切妻造、平入の本殿で、県内の重要文化財では、小野神社境内社篁神社本殿と近隣の天皇神社本殿を合わせて3棟を数えるにすぎません。

建物の規模は、正面(桁行)三間、側面(梁間)二間で、前面に一間の庇(向拝)を付けます。

小野神社は『延喜式』に名神大社として記載されますが、道風神社は小野神社から南に500mほど離れた飛地に鎮座します。棟札の写から、南北朝期の暦応4年(1341)の建築であることがわかります。

平面は、前方一間を外陣、後方一間を内陣と内々陣として3室に区切っています。切妻破風や桁隠の懸魚、軒の茅負、向拝廻りの部材と縁、脇障子廻、外陣正面側の建具等は後世の改造を受けていますが、内部は建立当初の姿をとどめ、唐草彫刻をもつ向拝柱上の手挟も当初の材となります。

祭神の小野道風(おののとうふう)(894~966)は、平安時代中期の書家で、小野篁(おののたかむら)の孫にあたります。藤原佐理(ふじわら の すけまさ)、藤原行成(ふじわらのゆきなり)とあわせて「三蹟」と呼ばれ、和様の書の基礎をきずいた人物として、よく知られています。

平成22年7月 大津市教育委員会現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・道風神社の神池

柳に跳びつく蛙の言い伝えによって造られた池

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

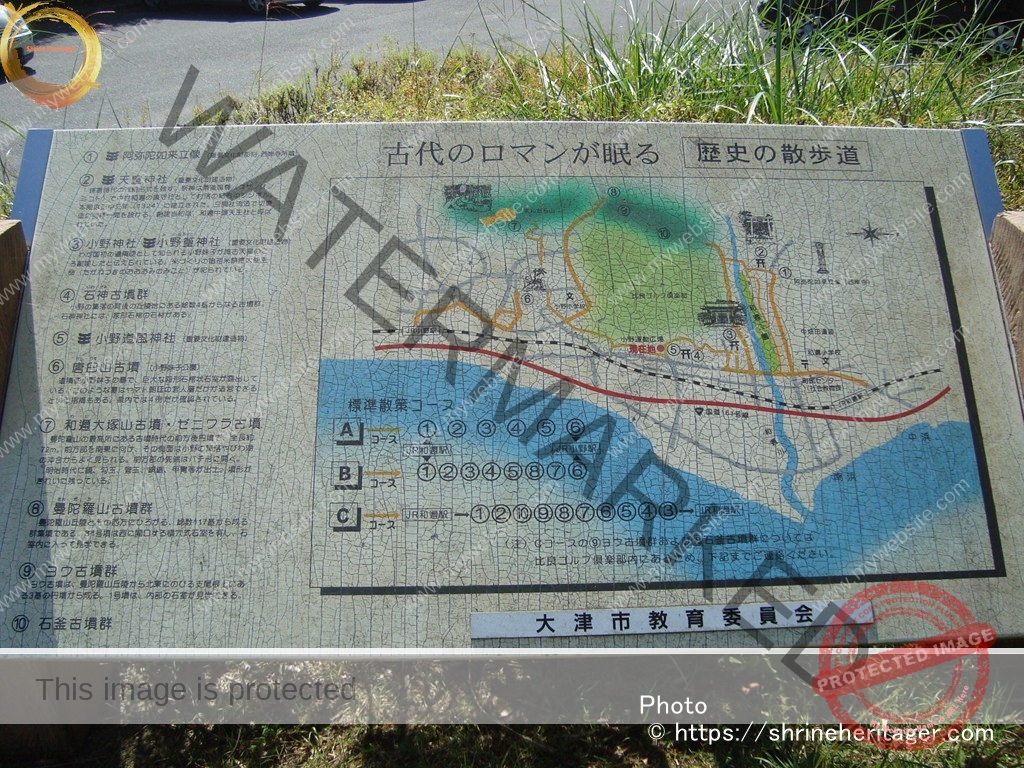

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・小野道風神社(大津市小野)は 小野神社の飛地境内社です

・小野神社(大津市小野)

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

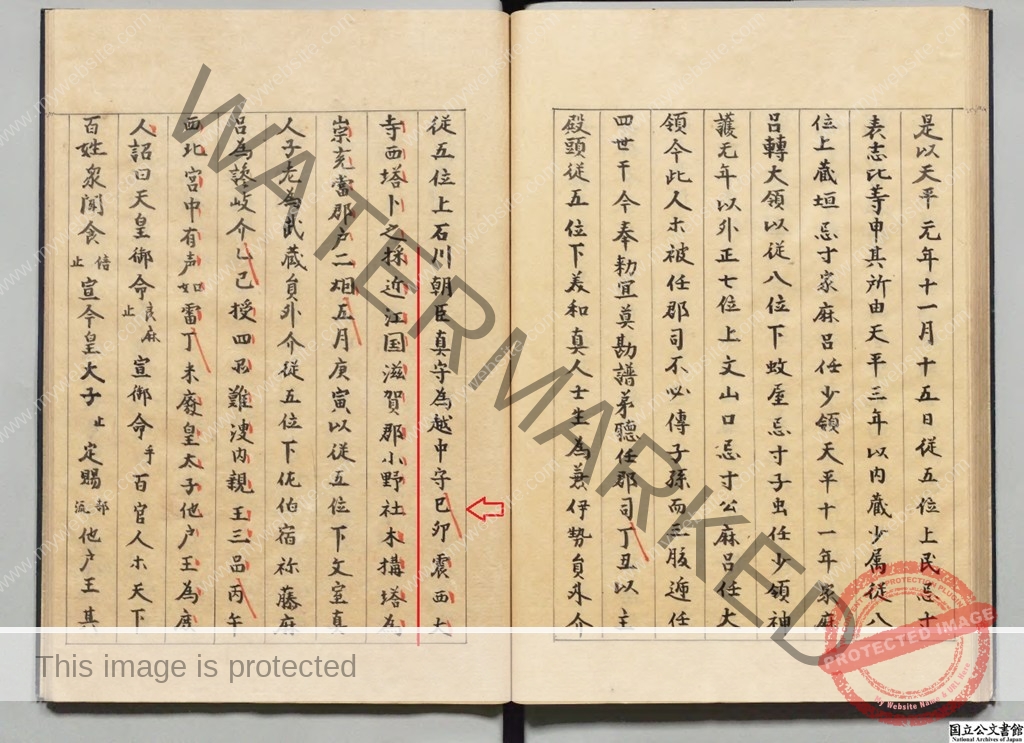

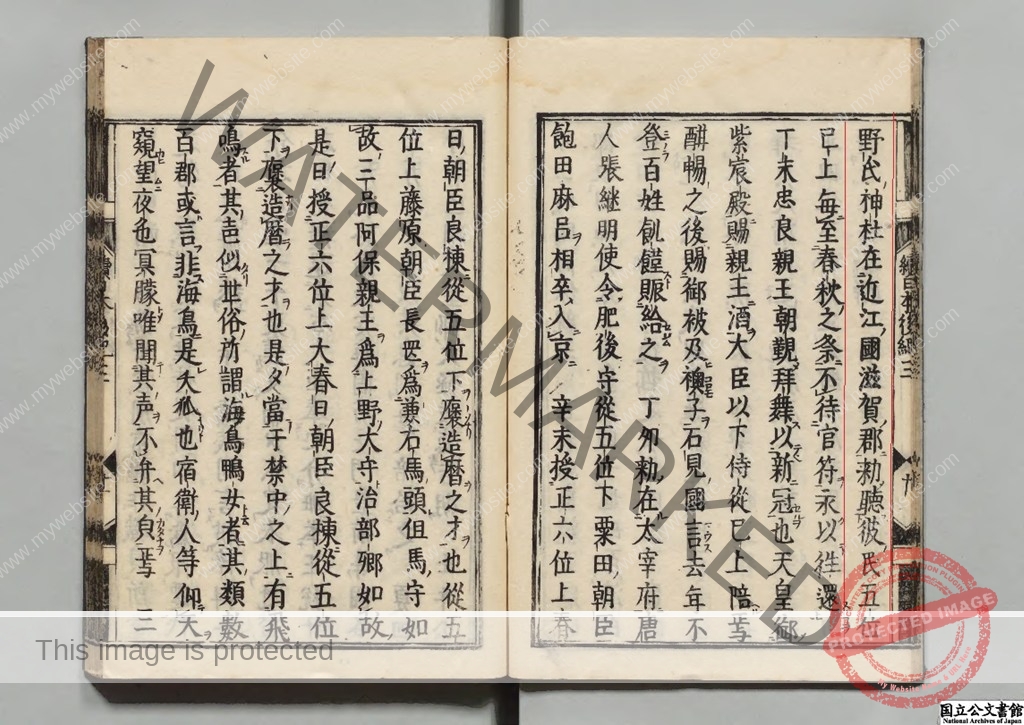

『續日本紀(Shoku Nihongi)』〈延暦16年(797)完成〉に記される伝承

近江ノ国 滋賀郡 小野社に封戸が記されています

【抜粋意訳】

宝亀三年(七七二)四月己卯〈廿九〉

○己卯

震西大寺西塔 卜之 採に近江ノ国 滋賀郡 小野社 木 搆塔為祟 充當郡 戸二烟

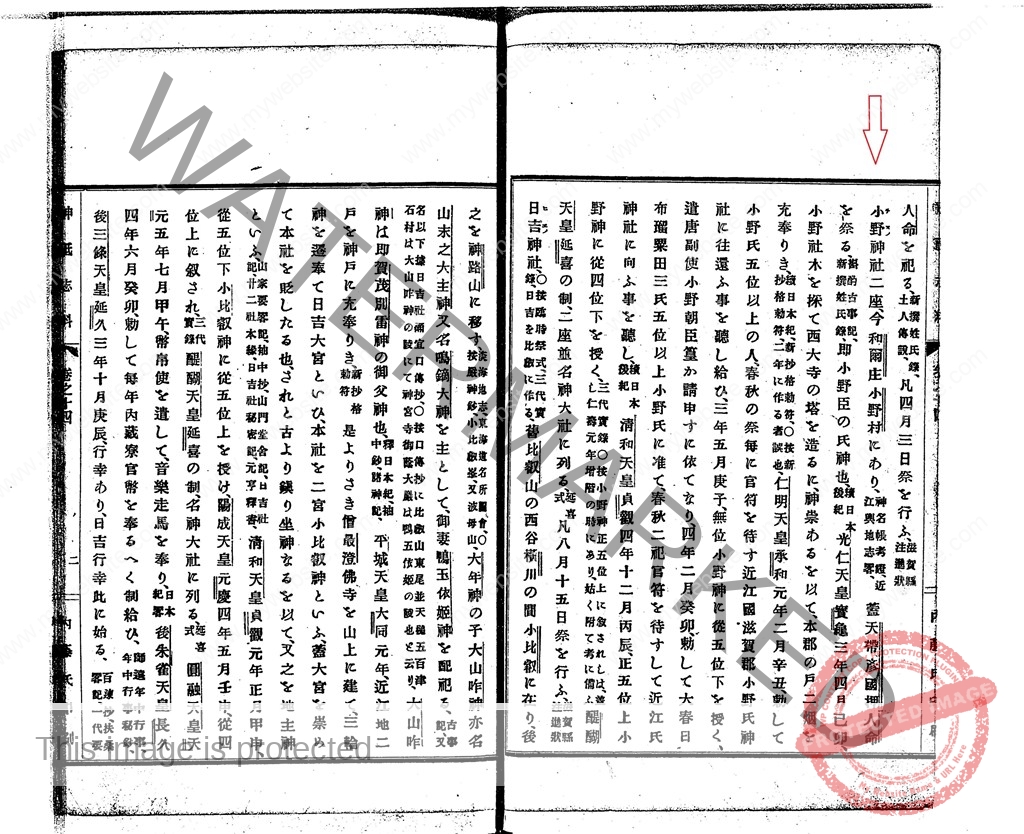

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブ『続日本紀』延暦16年(797)選者:菅野真道 写本 慶長19年[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000045548&ID=M2014100619504988793&TYPE=&NO=画像利用

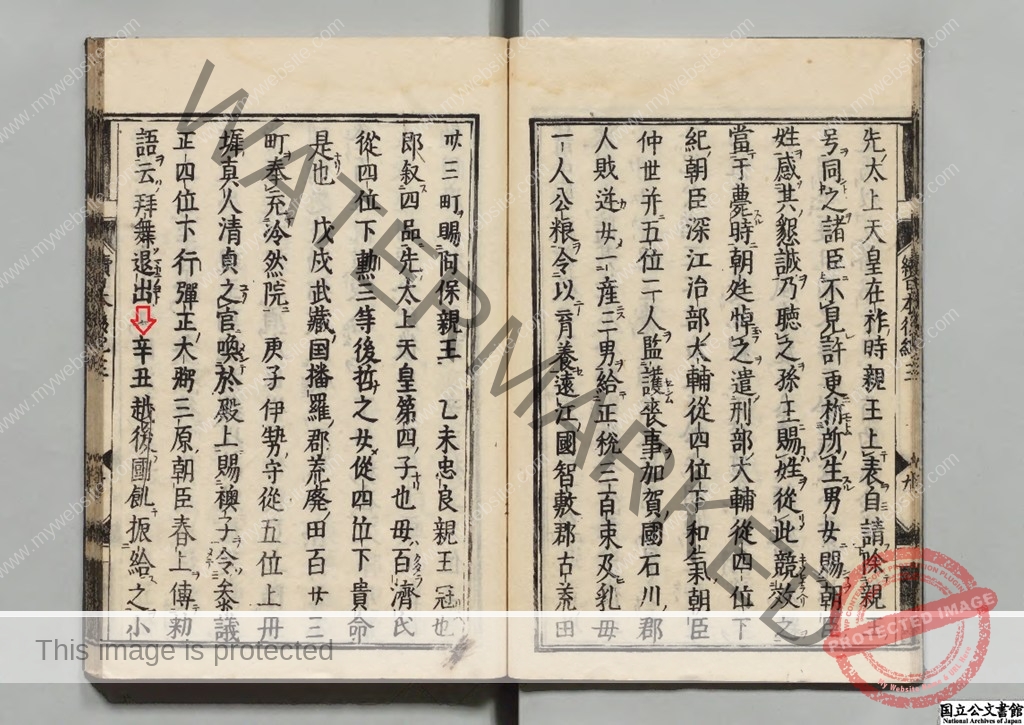

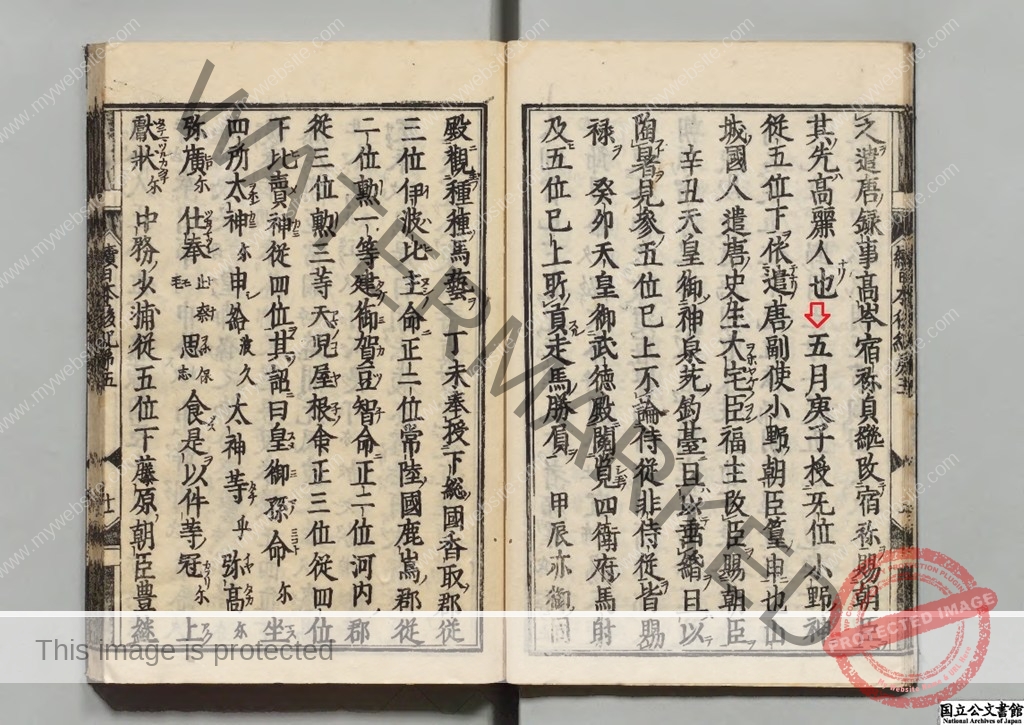

『續日本後紀(Shoku nihon koki)〈貞観11年(869)完成〉』に記される伝承

【抜粋意訳】

承和元年(八三四)二月辛丑〈二十〉

○辛丑

越後國飢て 振に給之を

小野氏の神社 在に近江ノ國 滋賀ノ郡 勅を聽ふ彼の氏五位已上 毎に至に春秋之祭に 不待に官符を 永く以て往還ぬるふを

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『続日本後紀』(869)貞観11年完成 選者:藤原良房/校訂者:立野春節 刊本 寛政07年[旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047680&ID=&TYPE=&NO=

国立公文書館デジタルアーカイブス『続日本後紀』(869)貞観11年完成 選者:藤原良房/校訂者:立野春節 刊本 寛政07年[旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047680&ID=&TYPE=&NO=

【抜粋意訳】

承和三年(八三六)五月庚子〈二〉

○五月己亥朔庚子

授に无位 小野ノ神に 從五位下を 依に遣唐ノ副使 小野朝臣篁の申に也

山城ノ國人 遣唐ノ史生 大宅臣(をほやけのをみ)福主改臣を賜に朝臣を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『続日本後紀』(869)貞観11年完成 選者:藤原良房/校訂者:立野春節 刊本 寛政07年[旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047680&ID=&TYPE=&NO=

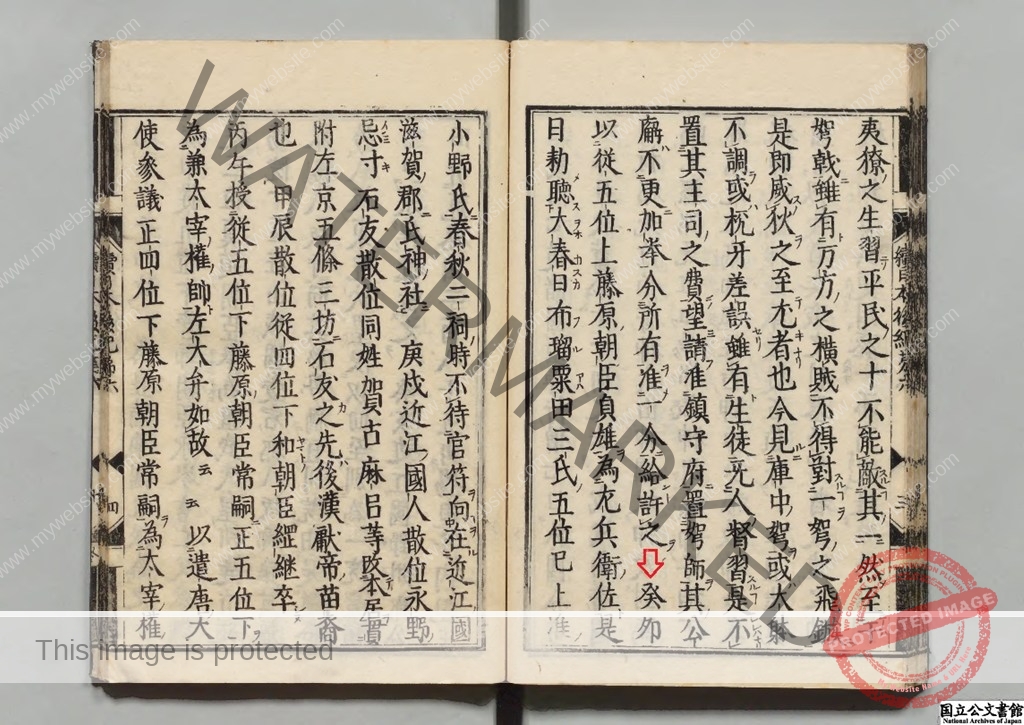

【抜粋意訳】

承和四年(八三七)二月癸卯〈十〉

○癸卯

以に從五位上藤原朝臣貞雄を爲に左兵衞佐と

是日 勅め聽す大春日(をほかすか)布瑠(ふる)粟田(あはた)三氏 五位已上

准の小野氏に 春秋二祠の時 不待に官符を 向へを在る近江ノ國 滋賀ノ郡に氏神の社に

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『続日本後紀』(869)貞観11年完成 選者:藤原良房/校訂者:立野春節 刊本 寛政07年[旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047680&ID=&TYPE=&NO=

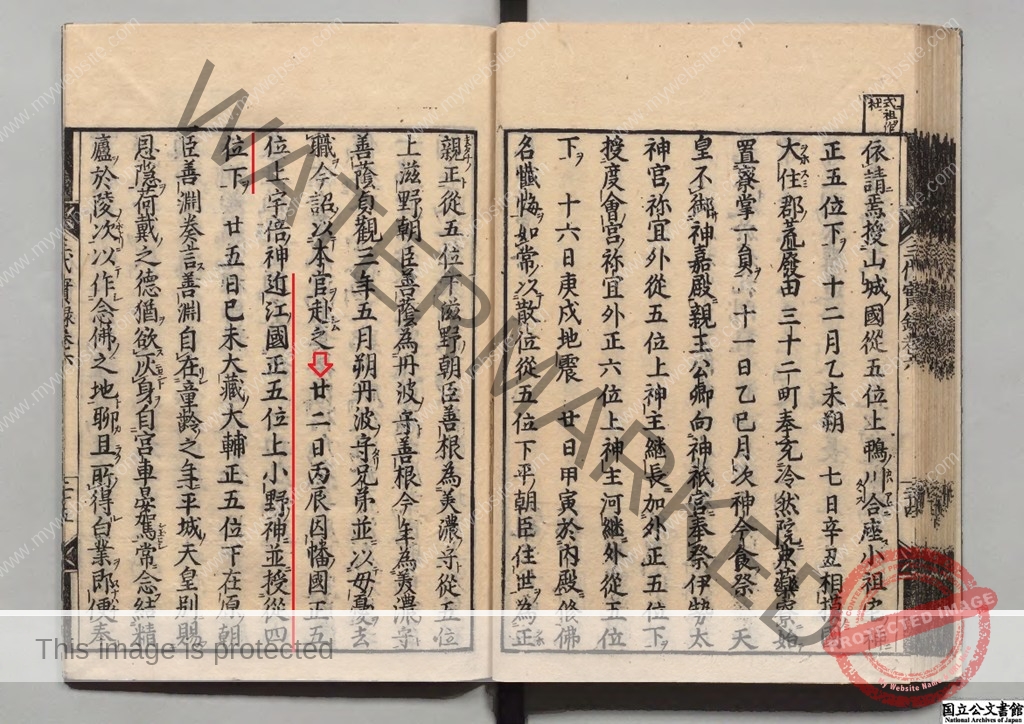

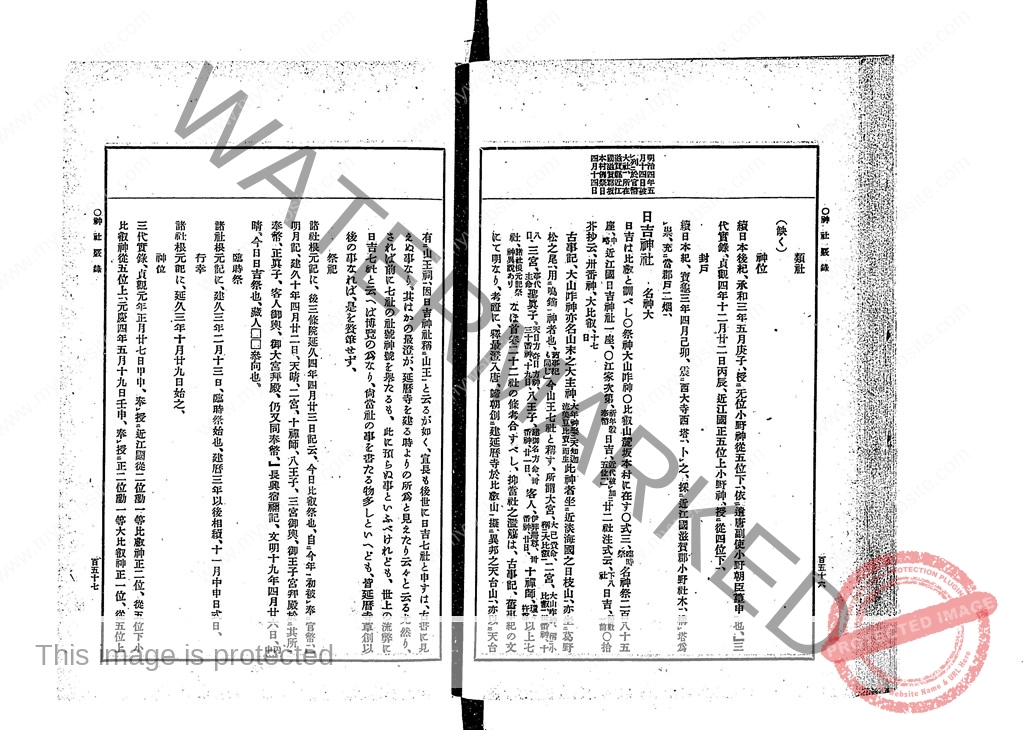

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

【抜粋意訳】

卷六 貞觀四年(八六二)十二月廿二日丙辰

○廿二日丙辰

因幡ノ國 正五位上 宇倍ノ神

近江ノ國 正五位上 小野ノ神に 並に授に從四位下を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

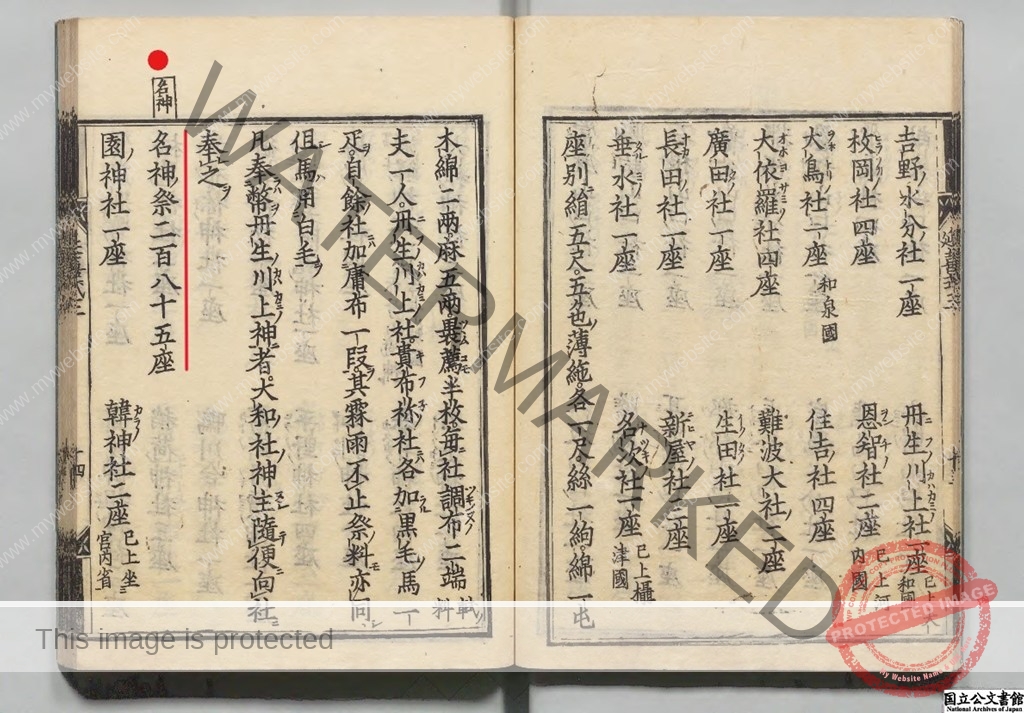

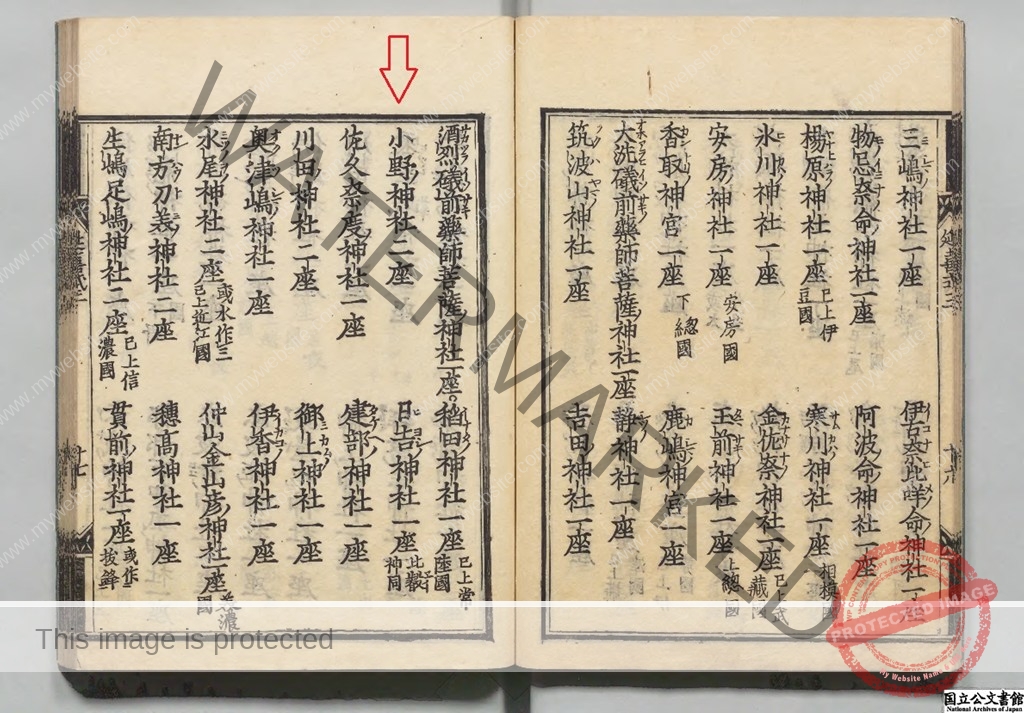

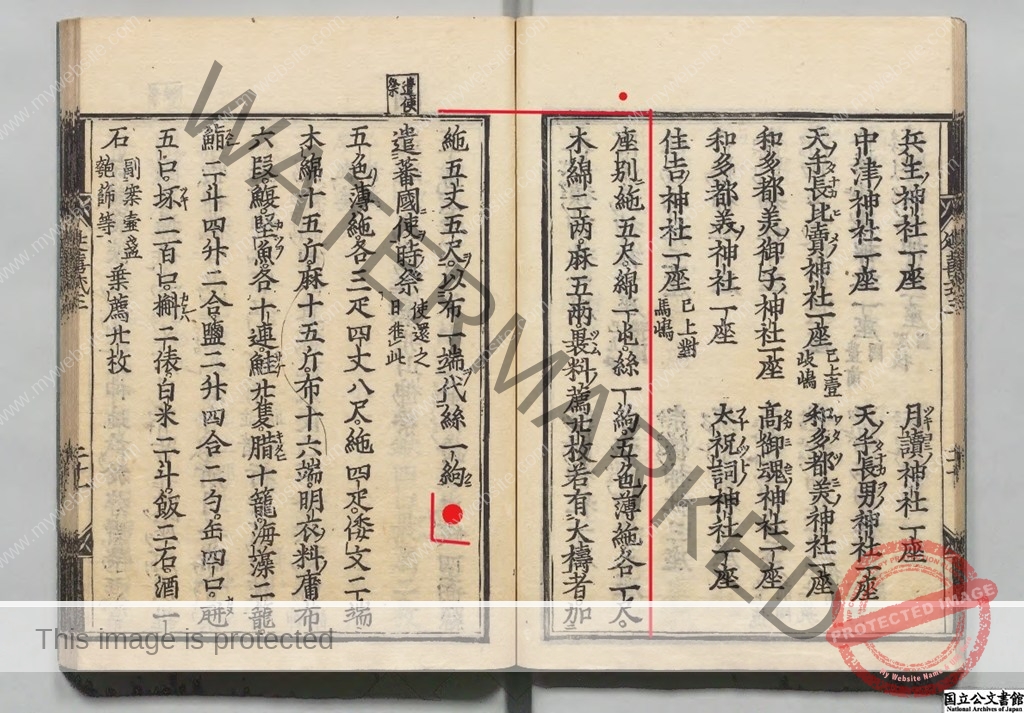

『延喜式(Engishiki)』巻3「臨時祭」中の「名神祭(Meijin sai)」の条 285座

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

延喜式巻第3は『臨時祭』〈・遷宮・天皇の即位や行幸・国家的危機の時などに実施される祭祀〉です

その中で『名神祭(Meijin sai)』の条には 国家的事変が起こり またはその発生が予想される際に その解決を祈願するための臨時の国家祭祀「285座」が記されています

名神祭における幣物は 名神一座に対して 量目が定められています

【抜粋意訳】

巻3神祇 臨時祭 名神祭二百八十五座

園神社一座 韓神社二座〈已上坐宮内省〉

・・・

・・・〈中略〉小野神社二座 日吉神社一座〈比叡神同、〉 佐久奈度神社一座 建部神社一座 川田神社二座 御上神社一座 奥津嶋神社一座 伊香神社一座 水尾神社二座〈或水作三〉〈已上近江国〉

・・・〈中略〉

座別に

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5尺

綿(ワタ)1屯

絲(イト)1絇

五色の薄絁(ウスアシギヌ)〈絹織物〉各1尺

木綿(ユウ)2兩

麻(オ)5兩嚢(フクロ)料の薦(コモ)20枚若有り(幣物を包むための薦)

大祷(ダイトウ)者〈祈願の内容が重大である場合〉加えるに

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5丈5尺

絲(イト)1絇を 布1端に代える

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

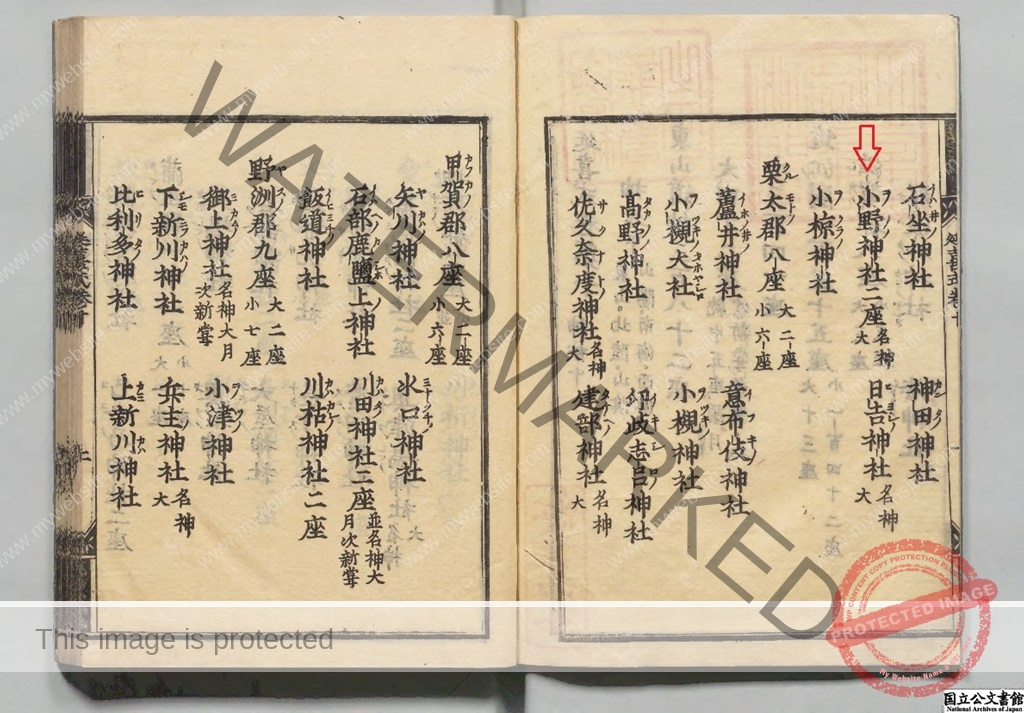

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東山道 382座…大42(うち預月次新嘗5)・小340[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)近江國 155座(大13座・小142座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)滋賀郡 8座(大3座・小5座)

[名神大 大 小] 式内名神大社

[旧 神社 名称 ] 小野神社 二座 名神大

[ふ り が な ](をのの かみのやしろ ふたくら)

[Old Shrine name](Wono no kaminoyashiro futakura)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

天皇神社(大津市和邇中)の鎮座地゛和邇゛について

和邇氏と小野氏は 古代の豪族で 同じ一族であるとされています

和邇の起源

往昔 孝昭天皇 (第5代天皇・紀元前475〜393)の皇子 天足彦國押人命より出で、近江國造和珥臣の遠祖 彦姥津命及び彦國葦命等の本居地たる大和國添上郡大岡郷和邇よりこの地に遷り、近江の國政を司り和通家の本領とす。子孫連綿、因って地名を和適と称す (開化、崇神天皇の時代BC158〜29)當時國内に居住する尊貴の名族は総て和邇家に属せしという

また湖岸を和邇津という、東國、北國との運漕の衝地なり。(三韓往伐の時代最も盛んにして琵琶湖に船舶を造る茜矢とす。)其後 和邇家より小野氏出で、南部に居住す。因って地名を小野と称す(敏達天皇の時代572〜585)

※ 郷土史「和邇村の沿革」より

神社配布パンフより抜粋

和爾(Wani)の名を冠する 各地の『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載の関連神社について

大和國 添上郡 和尓坐赤坂比古神社 大(ワニニマス アカサカヒコ ノ カミノヤシロ)

①和爾坐赤阪比古神社

大和国 添上郡 和尓下神社二座(ワニノ シモノ カミノヤシロ フタクラ)の論社

①和爾下神社(天理市櫟本町)

➁和爾下神社(大和郡山市横田町)

③和爾坐赤阪比古神社の境内社「春日社」と「八幡社」の2座

若狭國 三方郡 和爾部神社(ワニベノ カミノヤシロ)の論社

①日吉神社 (美浜町佐柿)

尾張國 山田郡 和尓良神社(ワニラノ カミノヤシロ)の論社

①和爾良神社 春日井市上条町

➁朝宮神社 春日井市朝宮町

➂両社宮神社 春日井市宮町

④和爾良神社 名古屋市名東区猪子石原

➄藤森神明社 名古屋市名東区本郷

⑥天神社 春日井市牛山町

➆景行天皇社 長久手市西浦

讃岐國 三木郡 和尓賀波神社(ワニカワノ カミノヤシロ)の論社

①引宮神社 木田郡三木町井上

➁鰐河八幡宮 木田郡三木町町下高岡

➂白山神社 木田郡三木町下高岡

④和爾賀波神社 木田郡三木町井戸

゛小野ノ神゛゛の名を冠する 各地の『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載の関連神社について

延喜式内社 山城國 愛宕郡 小野神社二座(鍬靫)(をのの かみのやしろ ふたくら)

・小野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉

・御蔭神社(京都市左京区上高野東山)

・由岐神社(京都市左京区鞍馬本町)

延喜式内社 相模國 愛甲郡 小野神社(をのの かみのやしろ)

・小野神社〈閑香明神社〉(厚木市小野)

・秋葉社〈小野神社古社地〉(厚木市小野)

延喜式内社 武蔵國 多磨郡 小野神社(をの かみのやしろ)

・小野神社(府中市)

・小野神社(多摩市)

延喜式内社 近江國 滋賀郡 小野神社二座(名神大)(をのの かみのやしろ ふたくら)の論社

・天皇神社(大津市和邇中)

・小野神社(大津市小野)

・小野道風神社(大津市小野)

延喜式内社 近江國 高嶋郡 小野神社(をのの かみのやしろ)

・小野神社〈海津天神社の境内〉(高島市マキノ町海津)

・市杵島神社(高島市朽木大野)

〈境内の三つの式内社・小野神社・大野神社・大川神社〉

延喜式内社 但馬國 出石郡 小野神社(をの かみのやしろ)

・小野神社(豊岡市出石町口小野字砂入)

延喜式内社 石見國 美濃郡 小野天大神之多初阿豆委居命神社(貞)(をのの あめおほみみわのたそあつわけのみことの かみのやしろ)

・小野神社(益田市戸田町)

延喜式内社 土佐國 長岡郡 小野神社(をのの かみのやしろ)

・小野神社(南国市岡豊町小蓮)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR湖西線 小野駅から線路沿いに北上して約1.6km 小野神社の南手前600m程 車で小野駅から約4分

Please do not reproduce without prior permission.

小野道風神社(大津市小野)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 鳥居をくぐると すぐに手水舎があり 清めます

Please do not reproduce without prior permission.

参道石段を上がり

本殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

本殿に掲げられた扁額には゛道風社゛と記されています

Please do not reproduce without prior permission.

道風神社 本殿と〈本殿の両脇 境内社〉樹下神社・八坂神社に

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道石段を下ります

Please do not reproduce without prior permission.

小野道風神社は 延喜式内社 近江國 滋賀郡 小野神社二座(名神大)(をのの かみのやしろ ふたくら)の論社ですが 同じく論社である小野神社と天皇神社に向います

Please do not reproduce without prior permission.

・天皇神社(大津市和邇中)

・小野神社(大津市小野)

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

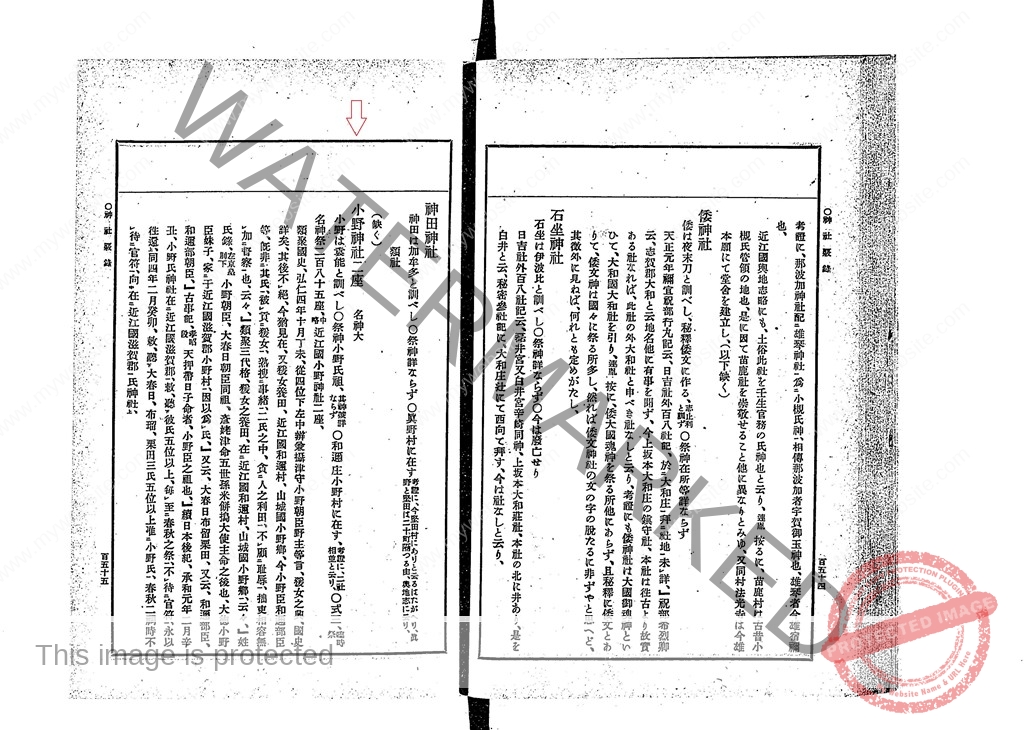

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 小野神社二座 名神大について 所在は゛和邇庄小野村に在す、゛〈現 天皇神社・小野神社〉と記しています

【抜粋意訳】

小野神社二座 名神大

小野は哀能と訓べし

○祭神 小野氏祖、(其 神號詳ならず)

〇和邇庄小野村に在す、(考証に、二社相並と云り、)

○式三、(臨時祭)名神祭二百八十五座、(中略)近江國小野神社二座、

類聚國史、弘仁四年十月丁未、從四位下左中辨 兼 摂津守小野朝臣野主等言、猿女之興、國史詳矣、其後不絶、今猶見在、又猿女養田、近江國和邇村、山城國小野郷、今 小野臣和邇部臣等、既非に其氏、被貢に猿女、熟捜に事緒、二氏之中、貧に人之利田、不顧に耻〈恥〉辱、拙吏相容無加に督察也、云々、』

類聚三代格、猿女之養田、在に近江國和邇村、山城國小野郷、云々、」

姓氏録、(左京皇別下)小野朝臣、大春日朝臣同祖、彦姥津命五世孫米餅搗大使主命之後也、大徳小野臣妹子、家に于近江國滋賀郡小野村、因以爲氏、」

又云、大春日布留栗田、又云、和邇部臣、和邇部朝臣、」

古事記、(孝昭段)天押帯日子命者、小野臣之祖也、』

續日本後紀、承和元年二月辛丑、小野氏神社在に近江国滋賀郡、敕、聴彼氏五位以上、毎至春秋之祭、不待に官符、永以往還、同四年二月癸卯、敕、聴大春日、布瑠、栗田三氏五位以上准に小野氏、春秋二祠時不待に官符、向在に近江國滋賀郡氏神社類社 (欠く)

神位

續日本後紀、承和三年五月庚子、授に无位小野神從五位下、依に遣唐副使小野朝臣篁申也」

三代實録、貞観四年十二月二十二日丙辰、近江國正五位上小野神、授從四位下、

封戸

續日本紀、宝龜三年四月己卯、震に西大寺西塔、ト之、採に近江國滋賀郡小野社木、構塔爲崇、充に當郡戸二姻、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

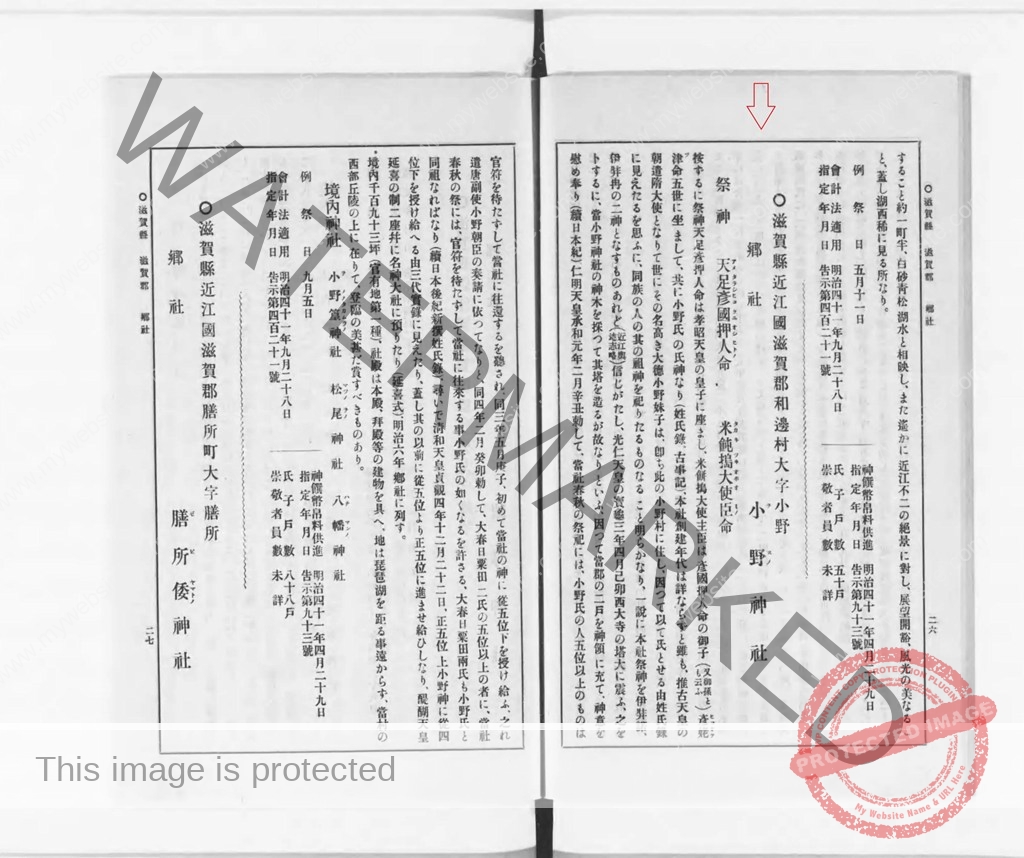

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 小野神社二座 名神大について 所在は゛今 和周庄小野村にあり、゛〈現 天皇神社・小野神社〉と記しています

【抜粋意訳】

小野(ヲヌノ)神社 二座

今 和周庄小野村にあり、〔神名帳考証、近江興地志畧、〕

蓋天帶為 國押人命を祭る、〔斟酌古事記、新撰姓氏録、〕即 小野臣の氏神也、

〔續日本後紀〕光仁天皇 實龜三年四月已卯、小野社 木を探て西大寺の塔を造るに、神崇めるを以て、本郡の戸二烟畑を充奉りき、〔續日本紀、新抄格勅符、〇按 新抄格勅符、二年に作る者誤也、〕

仁明天皇 承和元年二月辛丑、勅して小野氏五位以上の人、春秋の祭毎に官符を待す近江國滋賀郡小野氏神社に往還ふ事と聴し給ひ、三年五月庚子、無位小野神に従五位下を授く、遣唐副使 小野朝臣篁か請申すに依てなり、四年二月癸卯、勅して大春日布瑠粟田三氏五位以上 小野氏に准て、春秋二祀官符を待すして近江氏神社に向ふ事を聴し、〔續日本後紀〕

清和天皇 貞觀四年十二月丙辰、正五位上小野神に従四位下を授く、〔三代実録〇按 小野神正五位上に叙されしは、盖し仁壽元年増階の時にあり、姑附て考に備ふ〕

醍醐天皇 延喜の制、二座並名神大社に列る、〔延喜式〕

凡 八月十五日祭を行ふ、〔滋賀縣注進状〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

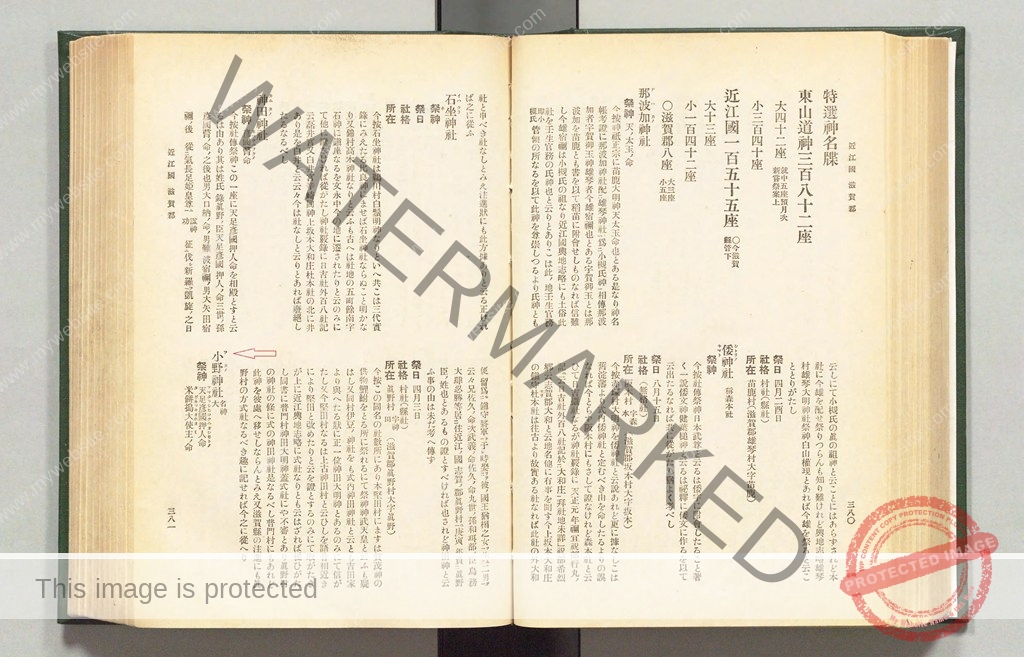

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 小野神社二座 名神大について 所在は゛小野村(滋賀郡和邇村大字小野)゛〈現 小野神社〉と記しています

【抜粋意訳】

小野(ヲヌノ)神社 名神大

祭神 天足彦國押人命(アマタラシヒコ クニオシヒトノミコト)

米餅搗大使主ノ命(タガネツキオホオミノミコト)今按 古事記 天押帯日子命者 小野臣之祖也とみえ 新撰姓氏録 小野朝臣大春日朝臣同祖 彦姥津命五世孫 米餅大使主命之後也 大徳小野臣妹子家于近江小野村因以爲氏とあるにて 近江國に小野氏ありしこと知るべく また續日本後紀 承和之年二月辛丑 小野氏神社 在近江國滋賀郡敕聴彼氏五位以上 每至春秋之祭不待官永以住遷と云るにて小野氏の祖神を祭るを明らむべし

神位

仁明天皇 承和三年五月庚子 授に無位 小野神 從五位下を

清和天皇 貞觀元年十二月丙辰 近江國正五位上 小野神 授に従四位下祭日 八月十五日

社格 村社(郷社)(明細帳に村社とあり)

所在 小野村(滋賀郡和邇村大字小野)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

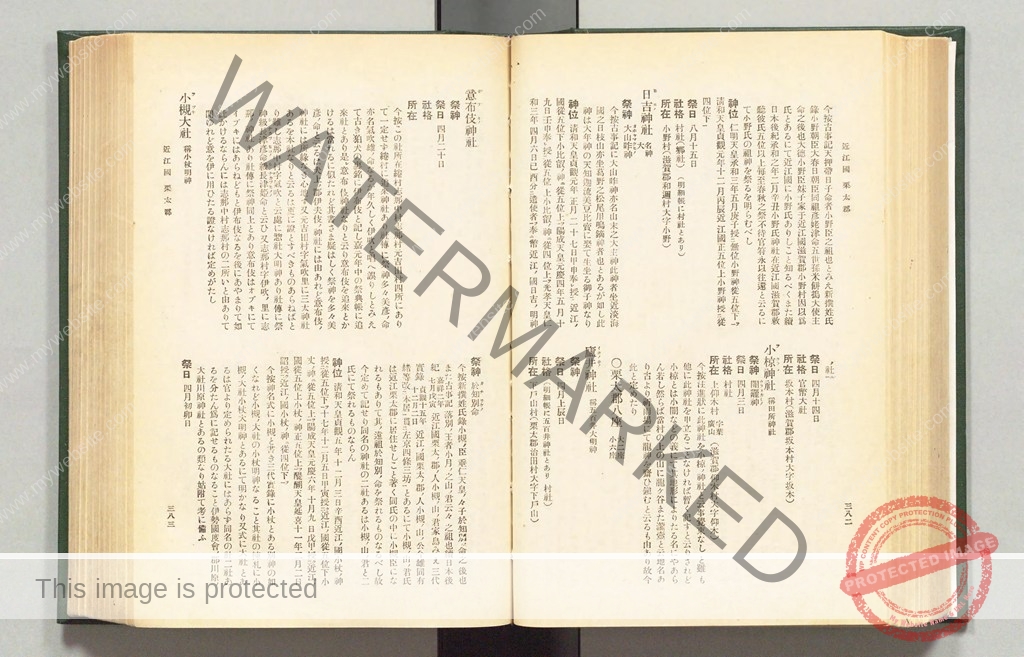

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

小野神社(大津市小野)について 式内社 小野神社 二座 名神大であり

明治六年郷社に列したことが記されています

【抜粋意訳】

〇滋賀縣 近江國 滋賀郡和邊村大字小野

郷社 小野(ヲヌノ)神社

祭神 天足彦國押人命(アメタラシヒコクニオシヒトノミコト)

米餅搗大使臣命(タカキツキオホオミノミコト)按ずるに 祭神 天足彦押人命は孝昭天皇の皇子に座まし、米餅搗大使臣命は彦國押人命の御子(又御孫とも云ふ)彦姥津(ヒコオケツノ)命五世に坐まして、共に小野氏の氏神なり(姓氏録、古事記)、本社創建年代は詳ならずと雖も、推古天皇の朝遣隋大使となりて世にその名高き大徳小野妹子は、即ち此の小野村に住し、因つて以て氏とせる由 姓氏録に見えたるを思ふに、同族の人の其の祖神を祀りたるものなること明らかなり、

一説に本社祭神を伊弉諾尊、伊弉冉の二神となすものあれど(近江與地志略)信じがたし、

光仁天皇の宝亀三年四月己卯 西大寺の塔大に震ふ、之をトするに、當小野神社の神木を採つて其塔を造るが故なりといふ、因つて當郡の二戸を神領に充て、神意を慰め奉り(續日本紀)仁明天皇 承和元年二月辛丑勅して、當社 春秋の祭祀には、小野氏の人 五位以上のものは官符を持たずして當社に往還するを許され、同三年五月庚子、初めて當社の神に從五位下を授け給ふ、之れ遣唐使小野朝臣の奏請に依つてなりと、同四年二月癸卯勅して、大春日 粟田二氏の五位以上の者に、当社春秋の祭には、官符を待たずして当社に往来する事小野氏の如くなるを許さる、大春日粟田両氏も小野氏と同祖なればなり(続日本後紀新撰姓氏録)、

尋いで清和天皇 貞観四年十二月二十二日、正五位上小野神に從四位下を授け給へる由 三代実録に見えたり、蓋し其の以前に從五位より正五位に進ませ給ひしなり、

醍醐天皇 延喜の制二座並に名神大社に頂りたり(延喜式)

明治六年郷社に列す。

境内千百九十三坪(官有地第一種)、社殿は本鍛、拝殿等の建物を具へ、地は琵琶湖を距る事遠からず、当村の西部丘陵の上に在りて、登臨の美甚だ賞すべきものあり。境内神社

小野篁神社 松尾神社 八幡神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』中,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088278

小野道風神社(大津市小野)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.