熊野三所大神社(くまのさんしょおおみわやしろ)は 創建の伝承には 神武天皇が東征の時 御上陸の地点で 頓宮の御遺蹟であり 又 その御上陸の際に抵抗した゛熊野の首長 丹敷戸畔(にしきとべ)゛の小祠を祀ります 平安時代からは 補陀落渡海(ほだらくとかい)の拠点となった補陀洛山寺とともに 那智山から下った那智浜に鎮座する 熊野三所権現(渚王子)として有名です

Please do not reproduce without prior permission.

目次

Please do not reproduce without prior permission.

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

熊野三所大神社(Kumano sansho omiwayashiro shrine)

【通称名(Common name)】

・浜の宮大神社(はまのみやおおみわしろ)

・渚の宮の濱ノ宮神社(なぎさのみやのはまのみやじんじゃ)

【鎮座地 (Location) 】

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮350

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》天照皇大神(あまてらすすめおほかみ)

《配》熊野権現三神

熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)

家津御子大神(けつみこのおおかみ)

熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・熊野那智大社の末社

・浜の宮王子の社跡〈九十九王子のひとつ〉

【創 建 (Beginning of history)】

由緒

地方の古伝によれば、神武天皇熊野通御の際、此地にて丹敷戸畔一族を平定し給い、親しく天祖皇祖を祭祀せらる是祭神鎮座の起源なり。

中古仏法興隆時代には熊野三所大権現と称した。往時にありては、九十九王子の一にして熊野地方に於ける有数の神社に属した。境内の一隅に丹敷戸畔の小祠あり。古来地主の神と称し来たれり、明治40年4月1日神饌幣帛料供進指定神社に列す。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

【由 緒 (History)】

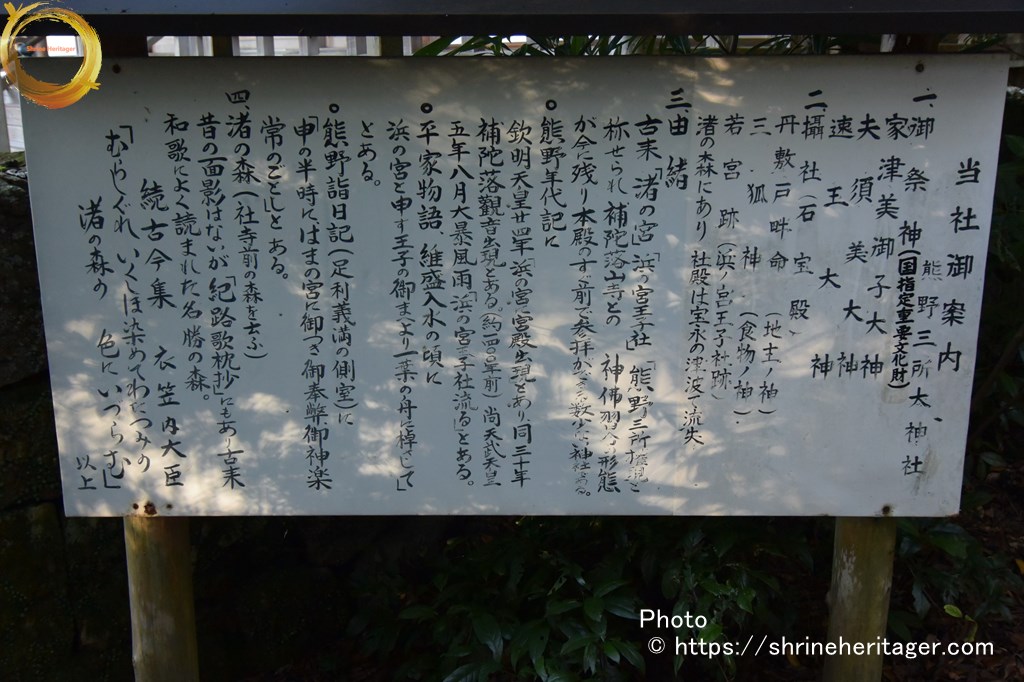

当社御案内 熊野三所大神社

一、御祭神(国指定重要文化財)

家津美御子大神

夫須美大神

速玉大神二、攝社(石宝殿)

丹敷戸畔命(地主ノ神)

三孤神(食物ノ神)

若宮跡(浜ノ宮王子社跡)

渚の森にあり、社殿は宝永の津波で流失三、由緒

古来、「渚の宮」「浜の宮王子社」「熊野三所権現」と称せられ、補陀落山寺との神仏習合の形態が今に残り本殿のすぐ前で参拝ができる数少ない神社である。○熊野年代記に

欽明天皇廿四年「浜の宮に宮殿出現」とあり、同三十年「補陀落観音出現」とある。(約一四〇〇年前)尚天武天皇五年八月大暴風「浜の宮王子社流る」とある。○平家物語、維盛入水の頃に

浜の宮と申す王子の御まへより一葉の舟に棹さして」とある。○熊野詣日記(足利義満の側室)に

「申の半時に、はまの宮に御つき御奉弊、御神楽、常のごとし」とある。四、渚の森(社寺前の森を云う)

昔の面影はないが、「紀路歌枕抄」にもあり古来和歌にもよく読まれた名勝の森。

続古今集 衣笠内大臣「むらしぐれ いくしほ染めてわたつみの 渚の森の 色にいつらむ」

以上現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

由緒

当神社は、熊野権現三神、即ち夫須美大神、家津御子大神、速玉大神を祭神としている。

所有する古文書の中の明細帳(昭和初期の模写)によれば、村社大神社、祭神天照皇大神、配祀彦火火出見尊、大山祇命とあり、又由緒として、祭神寛文記に熊野三所権現とあり、又王子社ともいう。

『平家物語』の維盛の記述に「三の御山の参詣、事故なく遂げ給ひしかば、浜ノ宮と申し奉る王子の御前より一葉の船に棹さして万里の蒼海に浮び給ふとあるは當社なり、藻塩草當國の部に渚宮とあるは即ち當社なり、寛文記に當村を渚宮とあり、往昔神武天皇丹敷戸畔を誅し給ふ地なりと言ふ」と記されている。

明治6(1864)年、村社となる。

同40年4月1日、神饌幣帛料供進指定神社になる。社殿創立については、明細帳に「上古祭場の遺跡につき、欽明天皇ノ御宇に社殿創立せしものなりと伝ふ」、『熊野年鑑』に「欽明天皇二十四(563)癸未年熊野浜ノ宮成」とあり、又、『熊野年代記』に「欽明天皇二十四(563)癸未年浜ノ宮宮殿出現」とある。

本社古伝に依れば「往古は唯祭壇のみ在り、社殿造立は前記時代を創始とす」とある。

社殿造営は、社宝の棟札によれば、慶安元(1648)年の再建と伝えられる。

其の後、享保19(1735)年に修復の棟札に、紀伊国主権中納言從三位源朝臣宗直監議奉行家達(水野大炊頭、安藤帶刀)とあり、那智山や浜ノ宮の他の建物と共に修復された。『日本の美術誌』第225号(昭和60年2月発行)に、3神像の写真が掲載され、次の様な記事が載った。

「現在の社殿は慶安元(1647)年の再建と伝えるが、三間に分れて祀られている、祭神は彦火火出見命、大山祇命、天照大神と伝えており、その尊名は何らかの根拠によって近世付されたものであろうが、三体一具同作であり、熊野三所権現とみて間違いない、その形状から、巾子冠を戴く男神像は家津御子、宝冠像は速玉大神、女神像は夫須美神とみてよい」と述べられている。昭和57年6月5日に国の重要文化財に指定され、昭和62年1月神社庁の認可により、中央神は夫須美神、右側神は家津美御子神、左側神は速玉神となり、神社名は大神社から熊野三所大神社と改名された。

(例祭)

2月13日の宵宮祭には深夜に、6人の射子奉仕者が裸で、社前200m余の海浜まで7度半馳足で往復して潮垢離を取って潔斎し、その夜は篭所に泊り、翌14日の例祭にはお弓行事を行う。

和歌山県神社庁HPより

https://wakayama-jinjacho.or.jp/jdb/sys/user/GetWjtTbl.php?JinjyaNo=8010

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・熊野三所大神社 本殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・丹敷戸畔命(にしきとべのみこと)〈地主の神〉

〈本殿向かって右〉

〈地主の神〉とされる 神武天皇が東征の時 御上陸地点で その御上陸の際に抵抗した゛熊野の首長 丹敷戸畔(にしきとべ)゛の小祠

Please do not reproduce without prior permission.

・三狐神(さぐじ)〈食物の神〉

〈本殿向かって左〉

Please do not reproduce without prior permission.

・割拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎

Please do not reproduce without prior permission.

・渚の森

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

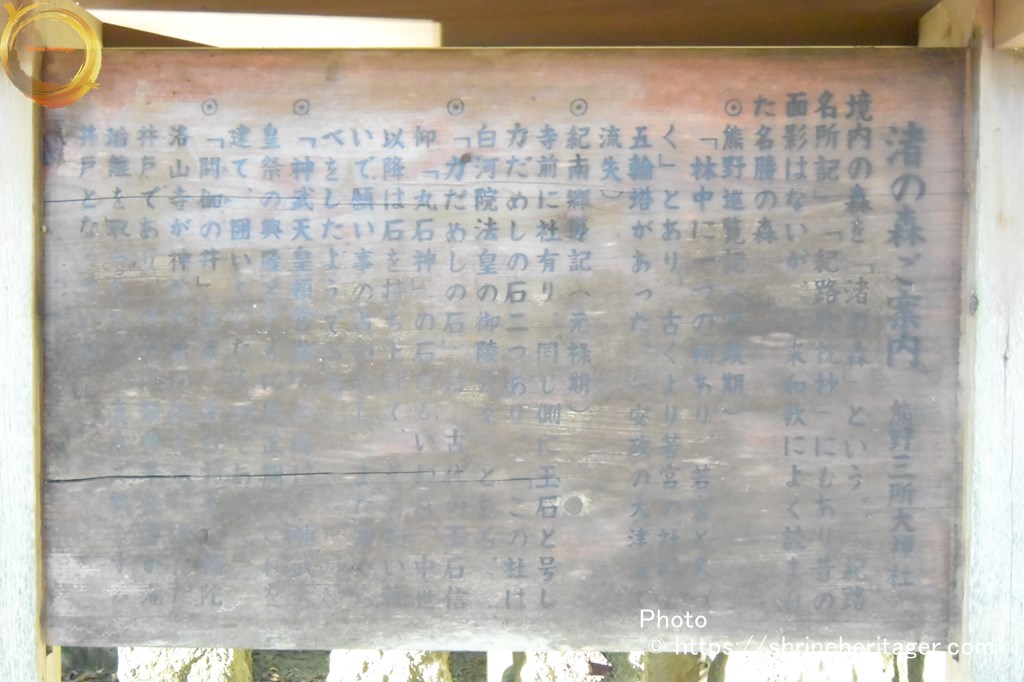

渚の森御案内 熊野三所大神社

境内の森を『渚の森』という。「紀路名所記」「紀路歌枕抄」にもあり 昔の面影はないが、古来和歌によく読まれた名称の森

◎熊野巡覧記(寛政期)

「林中に一つの祠あり、若宮と名づく」とあり、古くより若宮の社殿と五輪塔があった。(安政の大津波で流失)◎紀南郷導記(元禄期)

寺前に社有り。同じ側に玉石と号し力だめしの石二つあり。「この社は白河院法皇の御陵云々」とある。◎「力だめしの石」は、古代の玉石信仰「丸石神」の石ともいわれ、中世以降は石を持ち上げて、その重い軽いで願い事の占いをし、また力くらべをしたようである

◎「神武天皇頓宮跡」の碑は、神武天皇祭の興隆とともに大正期にこれを建て、囲いをしたものである

◎「閼伽の井(あかのい)」古来、当社および補陀洛山寺が神前仏前の供え水を汲んだ井戸であり、近年は祭典奉仕者が潮垢離を取ったあと、真水で禊をする井戸となっている

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・浜の宮王子社跡(若宮跡)

Please do not reproduce without prior permission.

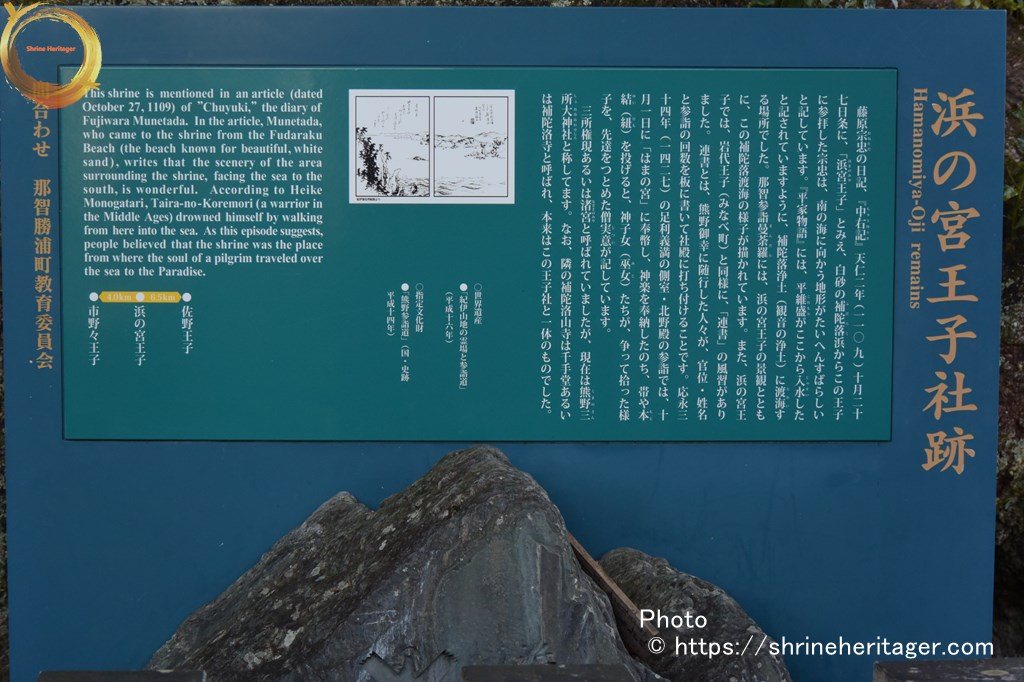

浜の宮王子社跡 Hamanomiya-Oji remains

藤原宗忠(むねただ)の日記、『中右記(ちゅうゆうき)』天仁二年(1109)十月二十七日条に、「浜宮(はまのみや)王子」とみえ、白砂の補陀洛(ふだらく)浜からこの王子に参拝した宗忠は、南の海に向かう地形がたいへんすばらしいと記しています。『平家物語』には、平維盛(これもり)がここから入水(にゅうすい)したと記されていますように、補陀洛浄土(観音の浄土)に渡海(とかい)する場所でした。那智参詣曼荼羅(まんだら)には、浜の宮王子の景観とともに、この補陀洛渡海の様子が描かれています。

また、浜の宮王子では、岩代王子(みなべ町)と同様に「連書」の風習がありました。連書とは、熊野参詣に随行した人々が、官位・姓名と参詣の回数を板に書いて社殿に打ち付けることです。応永三十四年(1427)の足利義満の側室・北野殿の参詣では、十月一日に「はまの宮」に奉幣し、神楽を奉納したのち、帯や本結(もとゆい)(紐 ひも)を投げると、神子女(巫女 みこ)たちが、争って拾った様子を、先達をつとめたと、僧 実意(じつい)が記しています。三所権現あるいは渚宮(なぎさのみや)と呼ばれていましたが、現在は熊野三所大神社(くまのさんしょおおみわやしろ)と称しています。なお、隣の補陀洛山寺は、千手堂あるいは補陀洛寺と呼ばれ、本来はこの王子社と一体のものでした。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・神武天皇頓宮跡

Please do not reproduce without prior permission.

・濱ノ宮の大楠(夫婦大樟)

〈鳥居の横〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・庚申碑

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・補陀洛山寺〈浜の宮王子の守護寺〉

仁徳天皇〈313~399年〉の御代 インドから熊野の海岸に漂着した裸形上人によって開山されたと伝える古刹 平安時代~江戸時代にかけて 観音浄土とされる補陀洛山(ふだらくせん)を目指して船出する「補陀落渡海(ふだらくとかい)」で知られる寺

Please do not reproduce without prior permission.

・熊野三所大神社(那智勝浦町大字浜の宮)は 熊野那智大社(那智勝浦町那智山)の末社です

・熊野那智大社(那智勝浦町那智山)

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

熊野三所大神社(那智勝浦町大字浜の宮)は ゛神武天皇 頓宮跡゛です

熊野三所大神社(那智勝浦町大字浜の宮)は

神武天皇が東征の時 御上陸の地点とされ 頓宮の御遺蹟と云われます

又 その御上陸の際に抵抗した゛熊野の首長 丹敷戸畔(にしきとべ)゛の小祠があります

Please do not reproduce without prior permission.

丹敷戸畔(にしきとべ)とは

『日本書紀』神武天皇の東征段の記述に登場する人物で 熊野荒坂津(クマノアラサカツ)に到り この地に上陸した神武天皇に 丹敷戸畔(ニシキトベ)という女賊(ニョゾク)が討たれた との記述があります

(戸畔(とべ)は トメ(戸賣、斗女、刀咩)の語源でもあり

丹敷戸畔の「戸畔(とべ)」とは 女酋長の意味とされます)

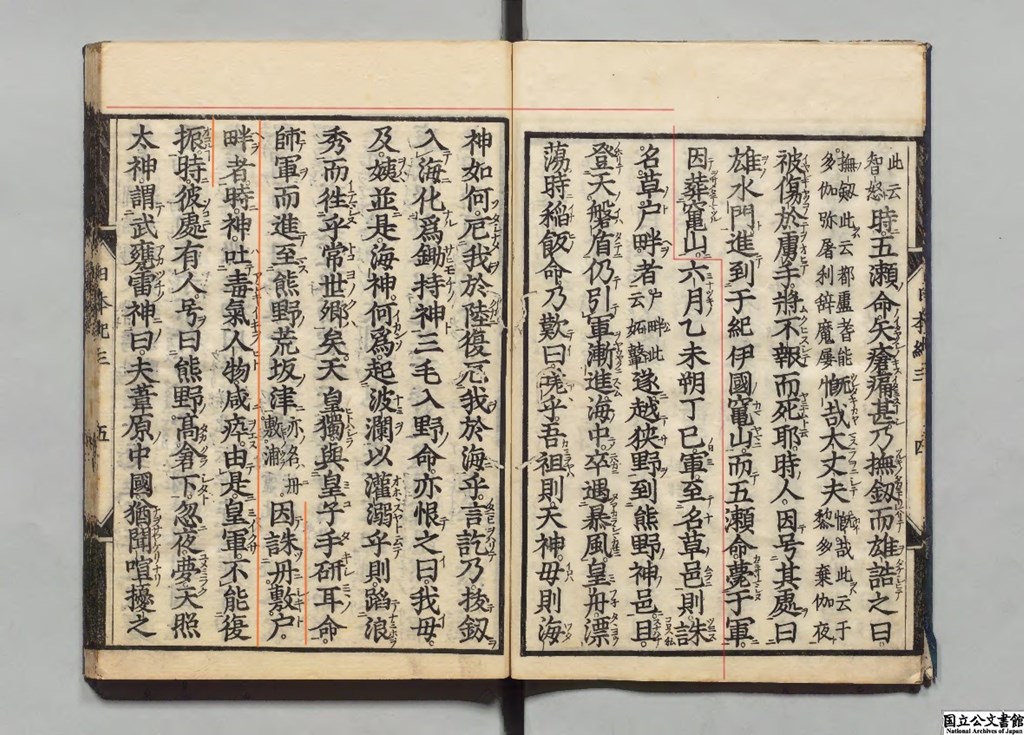

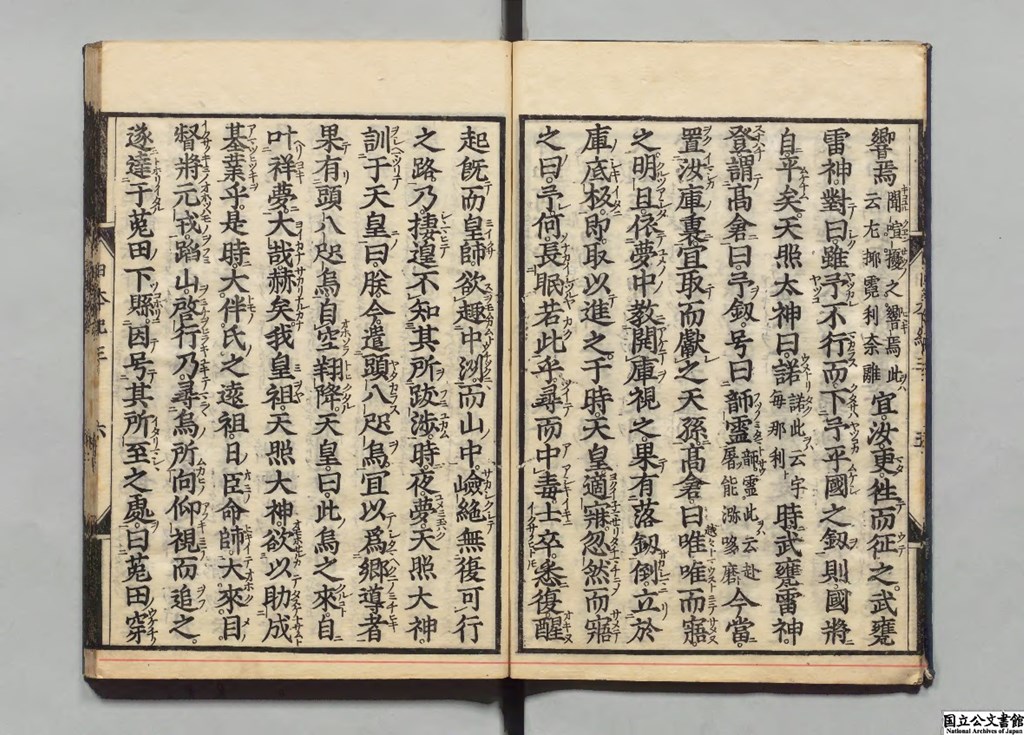

『日本書紀(Nihon Shoki)〈養老4年(720)編纂〉』に記される伝承

神武天皇の東征段に 紀国に入り苦戦した皇軍ですが 稻飯命(イナイノミコト)と三毛入野命(ミケイリノノミコト)が旅立たれ 残された神武天皇が 皇子(ミコ)の手硏耳命(タギシノミミノミコト)と軍を率いて 熊野荒坂津(クマノアラサカツ)に到り この地に上陸した神武天皇に 丹敷戸畔(ニシキトベ)という女賊(ニョゾク)が討たれた との記述があります

【抜粋意訳】

神日本磐余彥天皇 神武天皇

戊午年 六月(ミナツキノ)乙未朔丁巳〈六月二十三日〉 の條

天皇の軍は 名草邑(ナクサノムラ)に到着し そこで名草戸畔(ナクサノトベ)という者を誅殺した

〈戸畔は 妬鼙(トベ)と読む〉狹野(サノ)を越えて 熊野の神邑(ミワノムラ)に到り 天磐盾(アメノイワタテ)に登り 軍を率いて進まれた

海の中で暴風雨に遭い 皇舟(ミフネ)〈天皇の舟〉は波間に漂っていました

そのとき稻飯命(イナイノミコト)は嘆き言われた

「あぁ 我が祖先は 天神(アマツカミ) 母は海神(ワダツミ)である どうしてわたしは陸で厄にあい 海でも苦しむのか」

そう言い終わり 剣を抜いて海に入り 鋤持神(サイモチノカミ)となられた三毛入野命(ミケイリノノミコト)は恨んで言われた

「我が母と叔母は並んで 海神(ワダツミ)である どうして波を起こして溺れさせるのか」

そう言われて 波を踏んで常世の国へと渡られた天皇は一人となり 皇子(ミコ)の手硏耳命(タギシノミミノミコト)と軍を率いて進み 熊野荒坂津(クマノアラサカツ)に到りました

〈別名を丹敷浦(ニシキノウラ)と云う〉そこで 丹敷戸畔(ニシキトベ)という女賊(ニョゾク)を誅殺した

その時 神が毒氣を吐いて 人々を弱らせた

これで 皇軍は 不能となり振わなかったこの土地にある人が居り その名は 熊野高倉下(クマノノタカクラジ)と云う

熊野高倉下(クマノノタカクラジ)は その夜の夢の中で 天照大神(アマテラスオオカミ)が 武甕雷神(タケミカヅチノカミ)に言われた

「その 葦原中国(アシハラナカツクニ)は まだひどく騒がしく乱れている あなたが また行って 平けなさい」

〈聞喧擾之響(キコユルクエンセツノヒビキ)焉は 左揶霓利奈離(サヤゲリナリ)と云う〉武甕雷神(タケミカヅチノカミ)が云われるには

「わたしが行かなくとも わたしが国を平定した゛剣゛を降ろせば すぐに国は静かになりましょう」天照大神は言われた「そうするが良い」

〈諾は 宇毎那利(ウベナリ)云う〉武甕雷神(タケミカヅチノカミ)は高倉に云う

「わたしの剣は 名付けて韴靈(フツノミタマ)と云う 今 剣をお前の蔵の中に置く これを受け取り 天孫に献上しなさい」

〈韴靈は 赴屠能瀰哆磨(フツノミタマ)と云う〉高倉下(タカクラジ)は「はい承知いたしました」と答え 目が覚めた

翌日 夢の教えのとおり 蔵を開けてみると 果たして 落ちて来た゛剣゛が蔵の床の板に突き刺さっていた

すぐに剣を取り 天皇に献上した天皇はよく眠っていたが すぐに目を覚まし 言われた

「わたしはどうして こんなに長く眠っていたのか」そう言うと 毒に当たっていた兵士達もすぐに目を覚まして起きました

・・・・・

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブ『日本書紀』(720年)選者 舎人親王/刊本 文政13年 [旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047528&ID=M2017042515415226619&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブ『日本書紀』(720年)選者 舎人親王/刊本 文政13年 [旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047528&ID=M2017042515415226619&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

補陀洛山寺〈浜の宮王子の守護寺〉について

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

補陀洛山寺〈浜の宮王子の守護寺〉

仁徳天皇〈313~399年〉の御代 インドから熊野の海岸に漂着した裸形上人によって開山されたと伝える古刹 平安時代~江戸時代にかけて 観音浄土とされる補陀洛山(ふだらくせん)を目指して船出する「補陀落渡海(ふだらくとかい)」で知られる寺

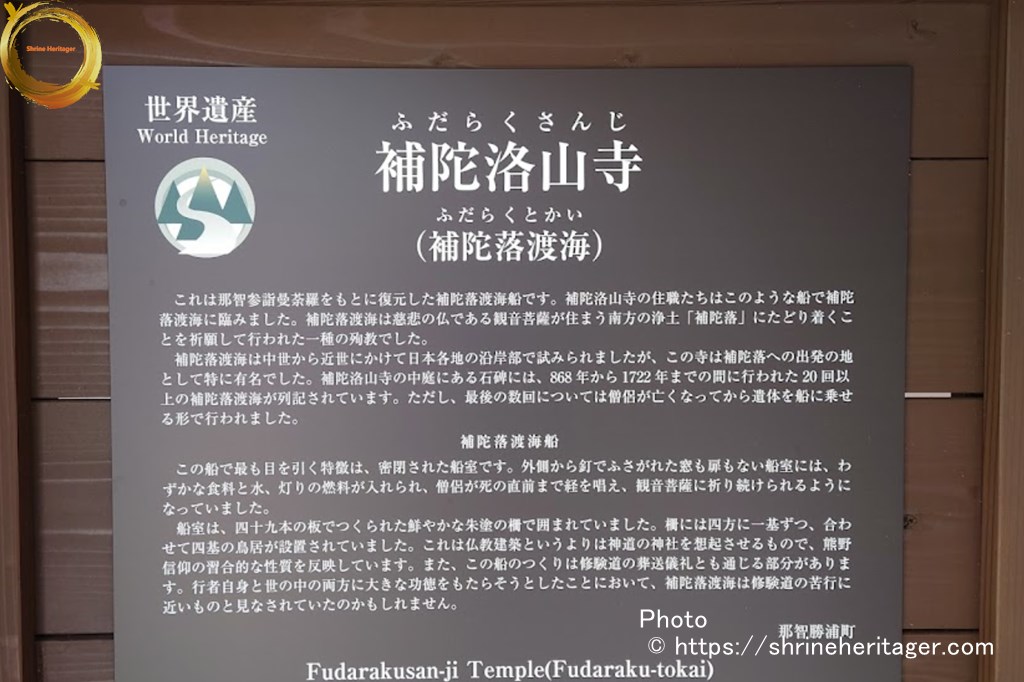

補陀洛山寺(ふだらくさんじ)

補陀落渡海(ふだらくとかい)

これは那智参詣曼荼羅をもとに復元した補陀落渡海船です。補陀洛山寺の住職たちはこのような船で補陀落渡海に臨みました。補陀落渡海は慈悲の仏である観音菩薩が住まう南方の浄土「補陀落」にたどり着くことを祈願して行われた一種の殉教でした。

補陀落渡海は中世から近世にかけて日本各地の沿岸部で試みられましたが、この寺は補陀落への出発の地として特に有名でした。補陀洛山寺の中庭にある石碑には、868年から1722年までの間に行われた20回以上の補陀落渡海が列記されています。ただし、最後の数回については僧侶が亡くなってから遺体を船に乗せる形で行われました。補陀落渡海船

この船の設計で最も目を引く特徴は、密閉された船室です。外側から釘でふさがれた窓も扉もない船室には、わずかな食料と水、灯りの燃料が入れられ、僧侶が死の直前まで経を唱え、観音菩薩に祈りつづけられるようになっていました。

船室は、四十九本の板でつくられた鮮やかな朱塗の柵で囲まれていました。柵には四方に一基ずつ、合わせて四基の鳥居が設置されていました。これは仏教建築というよりは神道の神社を想起させるもので、熊野信仰の習合的な性質を反映しています。また、この船のつくりは修験道の葬送儀礼とも通じる部分があります。行者自身と世の中の両方に大きな功徳をもたらそうとしたことにおいて、補陀落渡海は修験道の苦行と近いものと見なされていたのかもしれません。

那智勝浦町現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

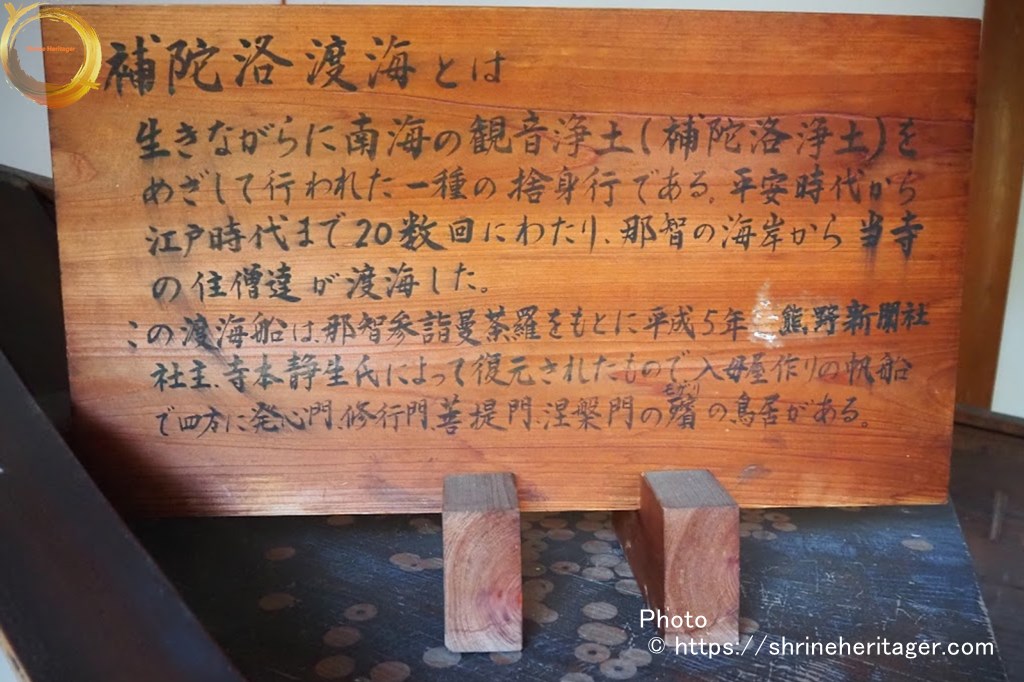

補陀落渡海(ふだらくとかい)とは

Please do not reproduce without prior permission.

補陀落渡海とは

生きながらに南海の観音浄土(補陀洛浄土)を目指して行われた一種の捨身行である。平安時代から江戸時代まで20数回に渡り、那智の海岸から当寺の住僧達が渡海した。

この渡海船は、那智参詣曼荼羅をもとに平成五年、熊野新聞社社主 寺本静生 氏によって復元されたもので、入母屋造りの帆船で四方に発心門、修行門、菩提門、涅槃門の殯(もがり)の鳥居がある。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

紀伊半島の南 熊野は「海の彼方に常世の国がある」と信じられ 渡海が行われるようになったとされます

補陀落渡海(ふだらくとかい)は 南方の浄土を目指して海を渡る観音信仰の捨身行のひとつ 南方の海上にあると信じられた 補陀落浄土(ふだらくじょうど)を目指しました

大海原に出る渡海の船〈和船(わせん)〉は 入母屋造りの箱が置かれ その四方に小さな鳥居が建てられた箱のような形の船室があります〈観音信仰(仏教の行)ですが 鳥居を建てるのは神仏習合〉

箱型の船室は 行者が乗り込むと出入り口を塞ぎ 外から釘を打ち付けて絶対に出られないようにしてしまいます

30日分の食糧や水 行灯の油などが積み込まれますが ほぼ生還する可能性のない旅立ちとされ 二隻の船に沖へと曳かれて行って やがて曳き綱を切られると補陀落渡海の長い航海に出ます

そして人々が海流に流されて漂流していく船を見送ります

Please do not reproduce without prior permission.

補陀落渡海僧゛日秀上人(にっしゅうしょうにん)゛の伝説

補陀落渡海僧゛日秀上人゛は 渡海をされた僧侶などの中で 黒潮に逆行して西へ流されて沖縄へ漂着し熊野信仰を広めたとされます これは奇跡に近い確率で子神の成せる業であったのでしょう

沖縄の金武に漂着した日秀上人は 金武に補陀落浄土を観じて この土地にお寺を建て・観音菩薩・薬師如来・阿弥陀如来を彫り〈金武観音寺(きんかんのんじ)〉奉安しました 同じ頃 鍾乳洞内に熊野三所権現〈金武宮(きんぐう)〉を勧請しました

【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

那智の浜から見ると 弁天島と渡の島から 陽が上がっています

Please do not reproduce without prior permission.

JR紀伊本線 那智駅から約170m 徒歩3分で 社頭です

Please do not reproduce without prior permission.

熊野三所大神社(那智勝浦町大字浜の宮)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして鳥居をくぐると

朝陽が 正面から鳥居にさしている事がわかりました

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

境内から振り返ると 鳥居の横 大楠のシルエットが美しい

Please do not reproduce without prior permission.

朝陽の差し込む境内の先には 割拝殿があります

割拝殿の奥には 本殿が祀られていて

その向かって左 玉垣の外に見えているのが 補陀洛山寺〈浜の宮王子の守護寺〉です

Please do not reproduce without prior permission.

割拝殿をくぐり抜けると 本殿があり 本殿にて直接 お祈りをする 珍しい参拝方法となっています

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の前に 敷き詰められた玉石

Please do not reproduce without prior permission.

御祭神は 熊野権現三神

熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)

家津御子大神(けつみこのおおかみ)

熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)

本殿の両脇には

〈本殿向かって右〉・丹敷戸畔命(にしきとべのみこと)

〈本殿向かって左〉・三狐神(さぐじ)〈食物の神〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

神々に

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

朝陽に照らされた゛鈴と鈴緒゛の影が 本殿の御扉の中央に重なり幻想的でした

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

小鳥のさえずりもあり 動画を撮りました

振り返ると 割拝殿の境内 鳥居へと朝陽に導かれているようでした

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『熊野巡り』〈大正15年〉に記される伝承

熊野三所大神社(那智勝浦町大字浜の宮)について 那智 濱の宮とし 別名を渚(なぎさ)の宮とも云う とし

神武天皇が 大和入りの御上陸地点で頓宮の御遺蹟 及 其の御上陸の際に抵抗した゛熊野の首長 丹敷戸畔(にしきとべ)゛の小祠があると記しています

【抜粋意訳】

那智 濱の宮

驛より一町、海演にあり此の邊の海岸を那智の浦といふ、西南に延びてゐる勝浦半島と優雅なる辨天島を擁いて景色も棄て難い、別名 渚(なぎさ)の宮とも云ふ、境内には神武天皇 大和入りの御上陸地點で 頓宮の御遺蹟及其の御上陸の際に抵抗せし熊野の首長、丹敷戸畔(にしきとべ)の小祠あり、境内には尼將軍政子の石寶塔、参議中將維盛の碑あり、其の傍に古刹補陀落山寺あり。

文武天皇の御宸翰 日本第一 補陀落(ふだらく)山寺の古額を蔵す。夫木集 源仲正

夜もすから沖の鈴鴨羽ふりして渚の宮にきねつつみうつ

【原文参照】

南紀保勝協会 編『熊野巡り』,南紀保勝協会本部,大正15. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1019196

『神武天皇熊野巡幸叢説』〈昭12年〉に記される伝承

熊野三所大神社(那智勝浦町大字浜の宮)の鎮座の起源とする 神武天皇熊野通御の際 此地にて丹敷戸畔一族を平定し給った地 とする説について記しています

【抜粋意訳】

神武天皇熊野巡幸叢説 御建國と熊野(抄) 小野芳彦

四、荒坂津、丹敷戸畔

神武天皇の丹敷戸畔を誅し給へる荒坂津の地に関しては、左の五説あり。

ー・東牟探郡那智村濱ノ宮の海岸となす者

紀伊國績々名所圖會 那智莊正徳記

西國三十三所名所圖會 濱田男磨氏

玉木葦斎氏 谷川士清氏二・同郡三輪崎附近となすもの

飯田武郷氏 玉川玄龍氏三・熊野川以西にありとなす者

敷田年治氏 星野恒氏 久米邦武氏四・北牟婁郡錦浦となすもの

本居宣長氏 河田羆氏五・南牟婁郡荒坂村二木島となすもの

紀伊績風土記 本居内遠氏 山田 正氏

吉田東伍氏 大西源一氏五説の中最も重く視らるゝは、 (一)濱の宮説と (五)二木島説となり。

濱の宮説

濱の宮附近那智浦一帶の海濱は、昔は丹敷浦と呼び、その北に續ける大狗子(オホクジ)・小狗子(其に字久井村に属す)の二坂は荒坂なり。濱の宮は、今は港津の狀を爲さざるも、古昔は勝浦の港湾深く入り込み來りありて、要津の地を占め居り、丹敷戸畔ここに根據を構へ居りしが、神武天皇の御軍に抵抗して誅戮せられたるにて、謂ふ所の荒坂津 即ちここなりといふにありて、濱の宮王子社 (渚宮)の境内に、丹敷戸畔を祀れる石造の小龕あり。同じ境内の外苑に古くより神武天皇頓宮の御蹟と言ひ傳へ來れる處ありて、近年石を建てて之を表しあり。又濱の宮より大狗子坂の麓に至るまでの海岸を、今は『赤色 アカイロ』と呼び、里俗 神武天皇丹敷戸畔と戰ひ給へる時、血潮に染まりて一面に紅となれるより、その名起るといひ傳ふ。

二 木島説

・・・・・

・・・・・

【原文参照】

荒坂津史蹟顕彰会 編『神武天皇熊野巡幸叢説』,荒坂津史蹟顕彰会,昭12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1255716

荒坂津史蹟顕彰会 編『神武天皇熊野巡幸叢説』,荒坂津史蹟顕彰会,昭12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1255716

熊野三所大神社(那智勝浦町大字浜の宮)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

熊野三山(くまのさんざん)〈熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社〉

・熊野本宮大社(田辺市本宮町)

・熊野速玉大社(新宮市)

・熊野那智大社(那智勝浦町那智山)