伊計神社(いけいじんじゃ)〈掟(ウッチ)〉&ノロ殿内(ヌンドゥンチ)は 太古から人々の息吹く縄文時代の゛仲原遺跡゛がある゛伊計島(いけいじま)゛にあります 伊計島(イチジマ)とも呼ばれ 沖縄本島中部の東部海岸に突出する勝連半島の北東約10kmに位置し 琉球発祥の地とされる浜比嘉島の奥にある神秘の島です

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

・伊計神社(Ikei sheine)

・ノロ殿内(ヌンドゥンチ)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

沖縄県うるま市与那城伊計〈伊計島(いけいじま)〉

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

・伊計神社〈伊計島〉

《主》天受久女龍宮王御神(てんじゅくめりゅうぐうおうおんかみ)

またの名を天照大御神(あまてらすおほみかみ)

・ノロ殿内(ヌンドゥンチ)〈伊計島〉

《主》ヒヌカン(火の神)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・琉球八社゛沖宮(那覇市奥武山町)゛の兼務社

【創 建 (Beginning of history)】

伊計神社(いけいじんじゃ)は 琉球八社゛沖宮(那覇市奥武山町)゛の先代 宮司゛比嘉真忠(1914-1990)゛によって沖縄各地に創建された神社の一つです

伊計神社は 琉球八社゛沖宮(那覇市奥武山町)゛の先代 宮司゛比嘉真忠(1914-1990)゛の一番弟子であった神人(カミンチュ)゛伊計ノロ゛が 伊計集落の根所〈集落発祥の地〉に゛伊計ノロの家゛と゛集落の4つの家゛の合資によって建立された神社です

ノロ殿内(ヌンドゥンチ)は ノロの住居という

※「ノロ」とは 村の御嶽(ウタキ)などにおいて集落の祭祀(さいし)や祈願(きがん)の神事をおこなう神女(しんじょ)のことをいいます

【由 緒 (History)】

掟殿内(ウッチドゥンチ)

カミアシャギ

地頭火の神(ジトゥーヒヌカン)掟殿内はヌンドゥンチよりも古くからあると言われ、ウッチガミを祀る家です。神アシャギは「トゥンチマー」とも呼ばれ、伝統行事の拝みの際、海から訪れた神をこの場所で村の神女たちがもてなします。この場所は地頭火ヌ神などがあることから島の中心地であったと考えられます。

伊計神社の現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

ヌンドゥンチ

沿革

1950年(昭25)一月ハワイ在住仲門鍋氏が郷里訪問を記念して一金貮萬円也を寄附されたので字費を加えて改築した。

1962年(昭37)老朽化により字費をもって建替した。

平成三年九月大阪在住 山根清義氏が私財(一金百五萬円)を投げうって赤瓦を葺き、アルミ戸を立て、塗装をなし一大改装をされた。

平成三年九月建立現地石碑文より

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

伊計神社〈掟(ウッチ)〉(うるま市与那城伊計)は 琉球八社゛沖宮(那覇市奥武山町)゛の先代 宮司゛比嘉真忠(1914-1990)゛によって沖縄各地に創建された神社です

・沖宮(那覇市奥武山町)

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

太古〈縄文時代〉から人々が生活していた 伊計島(いけいじま)

伊計島(いけいじま)の゛伊計(いけい)゛は 方言では ゛イチ゛といい 伊計島は(イチジマ)とも呼ばれます

Please do not reproduce without prior permission.

イチの里 仲原(なかばる)遺跡

Please do not reproduce without prior permission.

伊計島の中央部は 標高約20mの平坦な土地で遺跡が発見されています

津波や高浪による被害などを受けにくい利点があります 遺跡から約300m離れた海岸部の崖下から湧出する「犬名河(インナガー)」で 生活用水を確保していたと考えられています

国指定史跡(くにしていいせき)仲原(なかばる)遺跡

仲原(なかばる)遺跡の概要

仲原遺跡は、島のほぼ中央部の平地に営まれた縄文時代のムラの跡です。北側海岸に近年まで利用されていた自然湧水(インナガー)があり、縄文時代から使われていたものと考えられます。遺跡一帯はもとキビ畑で、土地改良事業の事前の発掘調査で竪穴式住居址が発見されました。これにより不明であった沖縄県の縄文時代晩期(約2500〜2000年前)のムラの広がりや住居の大きさ、造りなどが具体的に分かってきました。また遺物も土器の鉢、壺、石斧類、骨製の針、甕、他に当時の人が食べ残した獣、魚骨類、貝殻類が出土しました。

遺跡は土地改良地内にありました:が、住民の協力により保護され、また学問上価値が極めて高いことから、昭和61年に国指定史跡になりました。

・・・・・・現地案内板より抜粋

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

琉球八社゛沖宮(那覇市奥武山町)゛の先代 宮司゛比嘉真忠(1914-1990)゛によって沖縄各地に創建された神社

いずれも御祭神は 天受久女龍宮王御神(てんじゅくめりゅうぐうおうおんかみ)を祀ります

またの名を 天照大御神(あまてらすおほみかみ)

・恵比須神社(那覇市安謝)

・恵比須神社(那覇市安謝)

・奥武山世持神社(那覇市奥武山町)

Please do not reproduce without prior permission.

・伊計神社(うるま市与那城伊計)

・伊計神社&ヌンドゥンチ(うるま市与那城伊計)

・宜名真神社(国頭村宜名真)

・神着宮(名護市字安部)

・伊平屋天巌戸神社(伊平屋村田名)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

沖縄自動車道 沖縄北ICから県道36号 海中道路経由で東へ約26.8km 車40分程度

与勝半島の北東側に浮かぶ島で・平安座島(ハナレ)・宮城島(タカハナレ)・伊計島(イチハナレ)の順に並びます

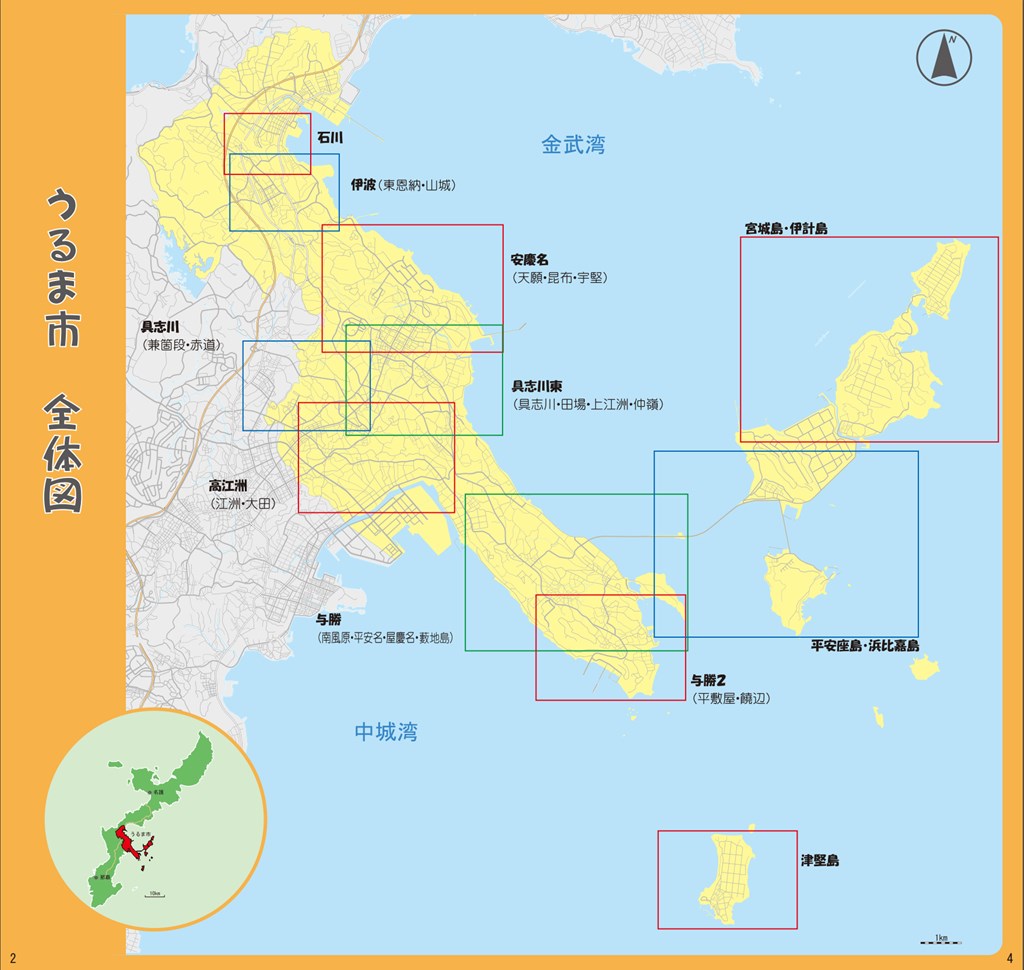

うるま市教育委員会「うるま市の遺跡」より

昭和47年に海中道路が開通されて 車で行くことが出来ます

伊計大橋を渡り 伊計島(イチハナレ)に入ります 伊計島の中央部は台地上の平地になっています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

ここに 縄文時代の人々が生活した遺跡があります

イチの里 仲原(なかばる)遺跡 に到着

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

N高校の隣のノロ殿内(ヌンドゥンチ)を目指します

すぐ隣に伊計公民館があり 一声かければ駐車させてもらえました

Please do not reproduce without prior permission.

伊計公民館の塀には ノロの絵が描かれています

Please do not reproduce without prior permission.

ノロ殿内(ヌンドゥンチ)(うるま市与那城伊計)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の正面に 朱色の鳥居が建ち 一礼をしてくぐり

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

扉は開きませんてしたが

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

ノロ殿内(ヌンドゥンチ)は N高校の西隣に鎮座し

伊計神社〈掟(ウッチ)〉は N高校の南側 正門の前に鎮座します

伊計神社〈掟(ウッチ)〉に参着

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

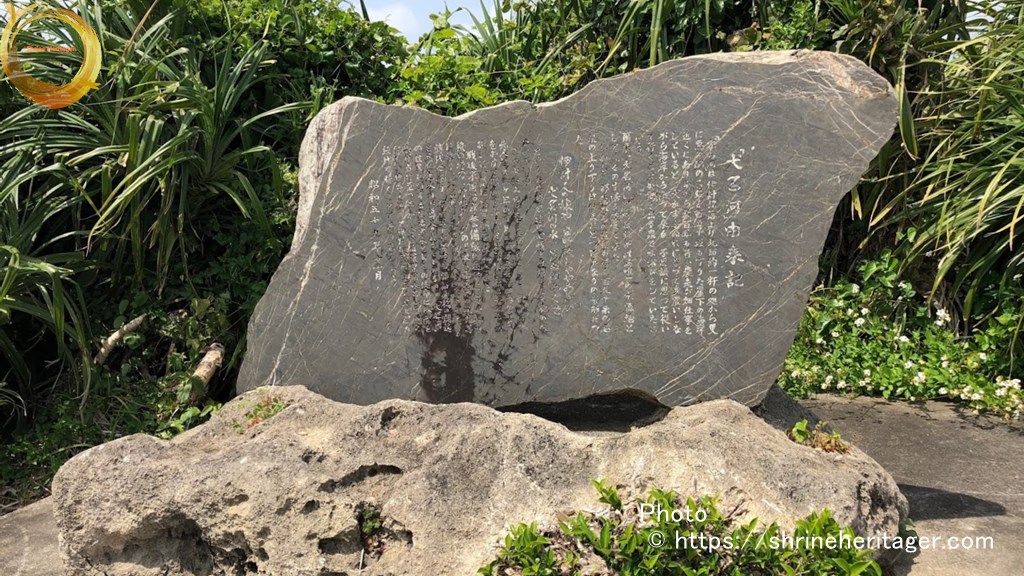

「犬名河(インナガー)」由来記

隣島の宮城島には 井戸(カー)が数多くありますが 伊計島には貴重な水源です

干ばつに困っていた時 ずぶぬれになった犬が崖下から上がって来ってきて 見つけられた伝承があります

「犬名河」由来記

「犬名河」は伊計部落より北西約一粁の処から更に急勾配の石段を百五十段も下りた崖下の海岸近くにあり今から数百年も昔、農夫が畑仕事をしていると 犬がずぶぬれになつて身震いしながら海岸から上がってくる 不思議に思って従いて行くと犬が湧き出る泉で水浴びをしていたという。

爾来「犬名河」と呼ばれ伊計島 唯一の水源地 として人々の生活を支えて来た。

しかし 部落からの道程が遠く、百五十余の石段の上り下りは、住民にとつてかなりの労働だつた。

伊計人の嫁や ない欲しゃやあしが 犬名河の水の 汲みぬあぐで

という当時の娘達の心情を吐露した名歌が残されている。

この水汲みの労苦を救わんとして 伊計島の先人達は二ケ年の才月と壱万弐千五百円の工費をかけて、昭和十年十二月部落内に簡易水道を敷設して一気に水事情を緩和させた。

戦後、米国沿岸警備隊の駐留に伴い揚水機の増力、貯水タンクの増設、水源地の拡張等により、犬名河の水事情は更に改善された。

時代は移り 昭和五十七年四月、伊計大橋の開通と共に上水道が導入されることとなつて「犬名河」の住民に対する生活用水としての使命は終焉を告げるに至ったが、今後は農業用水として更に新しい使命を担って、伊計住民の生活と深くかかわり続けていくことでありましょう。

昭和五十九年十二月

現地石碑文より

Please do not reproduce without prior permission.

ノロ殿内(ヌンドゥンチ)&伊計神社〈掟(ウッチ)〉(うるま市与那城伊計)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

伊計神社〈掟(ウッチ)〉(うるま市与那城伊計)は 琉球八社゛沖宮(那覇市奥武山町)゛の先代 宮司゛比嘉真忠(1914-1990)゛によって沖縄各地に創建された神社です