早吸日女神社(はやすひめじんしゃ)は 社伝には 神武天皇の東遷の時 地主神の二神〈黒砂(いさご)真砂(まさご)〉が神劔〈御神体〉を献じ 天皇みずから建国の請願を立てたと云う 創建の地は 西方1.8kmの古宮〈当社と同じ祭神を祀る 現在の六柱神社の場所〉と伝わり その後 現在地へと遷座 式内社 早吸日女神社(はやすひめの かみのやしろ)の論社です

Please do not reproduce without prior permission.

目次

Please do not reproduce without prior permission.

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

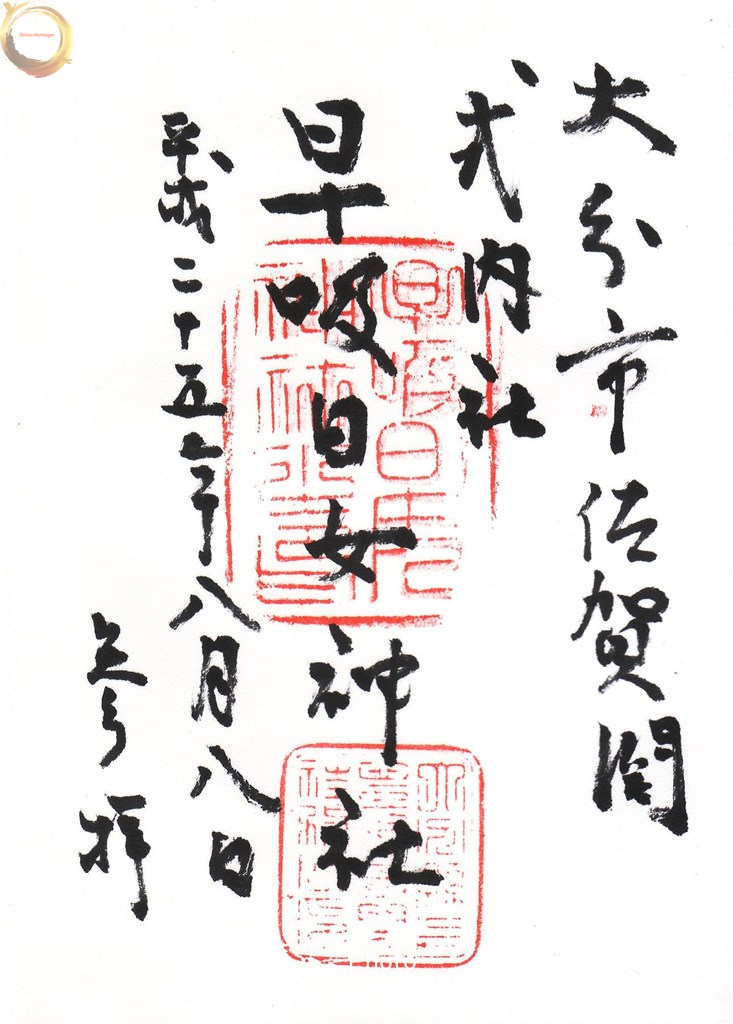

早吸日女神社(Hayasuhime shrine)

【通称名(Common name)】

お関様(おせきさま)

関権現(せきごんげん)

【鎮座地 (Location) 】

大分県大分市大字佐賀関3329

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》八十枉津日神(やそまがつびのかみ)

大直日神(おほなほひのかみ)

底筒男神(そこつつのをのかみ)

中筒男神(なかつつのをのかみ)

表筒男神(うはつつのをのかみ)

大地海原諸神(おほとこうなばらもろもろのかみ)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

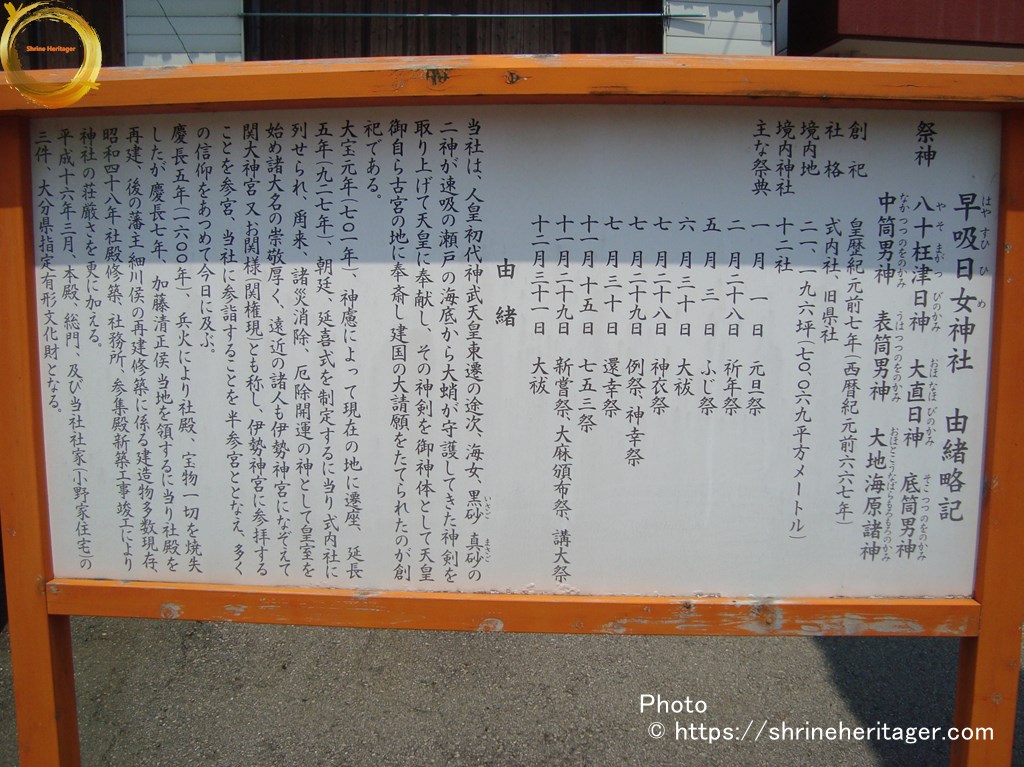

早吸日女(はやすひめ)神社 由緒略記

祭神

八十枉津日神(やそまがつびのかみ)大直日神(おほなほひのかみ)

底筒男神(そこつつのをのかみ)中筒男神(なかつつのをのかみ)

表筒男神(うはつつのをのかみ)大地海原諸神(おほとこうなばらもろもろのかみ)創祀

皇暦紀元前七年(西暦紀元前六六七年)社格

式内小社、旧県社境内地

二一、一九六坪(七〇、〇六九平方メートル)境内末社

十二社主な祭典

一月 一日 元旦祭

二月 十一日 紀元祭

二月二十八日 祈年祭

五月 三日 ふじ祭

六月 三十日 大祓

七月二十八日 神衣祭

七月二十九日 例祭、神幸祭

七月 三十日 還幸祭

十一月 十五日 七五三祭

十一月二十九日 新嘗祭、大麻頒布祭、講大祭

十二月三十一日 大祓由緒

当社は、人皇初代神武天皇御東遷の途次、海女、黒砂(いさご)、真砂(まさご)の二神が速吸の瀬戸の海底から大蛸が守護してきた神剣を取り上げて天皇に奉献し、その神剣を御神体として天皇御自から古宮の地に奉斎し 建国の大請願をたてられたのが創祀である。大宝元年(七〇一年)、神慮によって現在の社地に遷座、延長五年 (九二七年)、朝廷、延喜式を制定するに当り式内社に列せられ、爾来、諸災消除、厄除開運の神として皇室を始め諸大名の崇敬厚く、遠近の諸人も伊勢神宮になぞえて関大神宮 又 御関様(関権現)とも称し、伊勢神宮に参拝することを参宮、当社に参詣することを半参宮ととなえ、多くの信仰をあつめて今日に及ぶ。

慶長五年(一、六〇〇年)兵火により社殿、宝物一切を焼失したが 慶長七年加藤清正侯当地を領するに当り社殿を再建、後藩主細川侯の再建修築に係る建造物多数現存、昭和四十八年社殿改修、社務所、参集殿新築工事竣工により神 社の荘厳さを更に加える。

平成十六年三月、本殿、総門、及び当社社家(小野家住宅)の三件、大分県指定有形文化財となる。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

由緒

近衛天皇久安元年、神像が海中より出現の奇瑞があり、これを奉斎したのが起源。のち旧社地古浜より現社地に遷座、社地を拡張した。以来崇敬を集めて今日に至る。昭和11年に郷社に列した。

※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

紹介文

佐賀関沖の豊後水道には、蛸(タコ)にまつわる伝説が残っています。

紀元前667年、神武天皇が東征の際に、速吸の瀬戸(豊後水道)の海底に大蛸が住みつき、潮の流れを鎮めるために守っていた神剣を、関に住む海女姉妹が海底深く潜って大蛸よりもらい受け、神武天皇に献上したと言われています。

早吸日女神社(はやすひめじんじゃ)は、その神剣をご神体とした神社で、古くより厄除開運の神として地元の人の信仰を集めています。

また、神剣を守っていた蛸も崇められており、蛸の絵を奉納して一定期間蛸を食べずに願い事をすると成就すると言われる「蛸断ち祈願」を行っている全国でも珍しい神社です。境内には大きな藤棚があり、毎年5月3日には「ふじ祭」が行われています。(2022.2)大分県商工観光労働部観光局観光誘致促進室より抜粋

https://www.visit-oita.jp/spots/detail/4629

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・本殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・御神水

Please do not reproduce without prior permission.

・幣殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

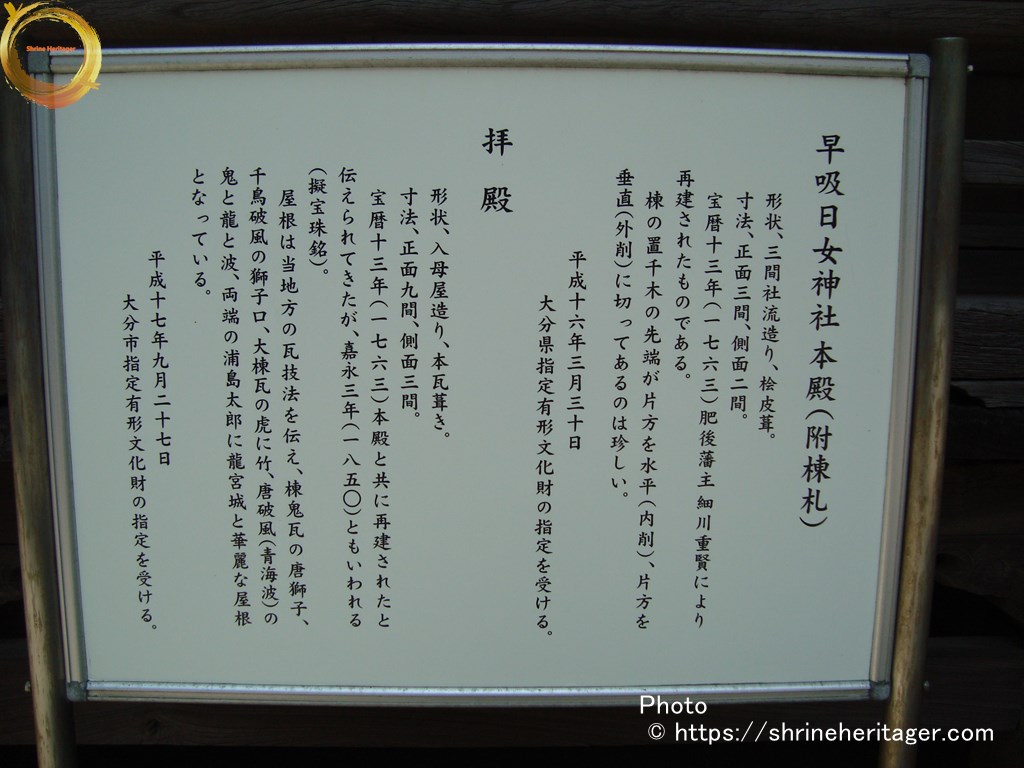

早吸日女神社 本殿 (附棟札 )

形状、三間社流造り、桧皮葺。

寸法、正面三間、側面二間。宝暦十三年 (一七六三 )肥後藩主細川重賢により再建されたものである。

棟の置千木の先端が片方を水平 (内削 )、片方を垂直 (外削 )に切ってあるのは珍しい。

平成十六年三月三十日 大分県指定有形文化財の指定を受ける。拝殿

形状、入母屋造り、本瓦葺き。

寸法、正面九間、側面三間。宝暦十三年(一七六三 )本殿と共に再建されたと伝えられてきたが、嘉永三年 (一八五〇 )ともいわれる (凝宝珠銘 )。

屋根は当地方の瓦技法を伝え、棟鬼瓦の唐獅子、千鳥破風の獅子口、大棟瓦の虎に竹、唐破風 (青海波 )の鬼と龍と波、両端の浦島太郎に龍宮城と華麗な屋根となっている。

平成十七年九月二十七日 大分市指定有形文化財の指定を受ける。

Please do not reproduce without prior permission.

・記念樹

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・神楽殿 (衛士所 )

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

神楽殿 (衛士所 )

形状、切妻造り本瓦葺。

寸法、正面三間、側面二間。慶長九年 (一六〇四 )肥後藩主 加藤清正が建立したものと伝えられてきたが、慶安三年 (一六五〇 )肥後藩主 細川綱利が改修し、その後変遷を経て衛士所にも使用されてきた。

平成十七年九月二十七日 大分市指定有形文化財の指定を受ける。現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・伊邪那伎社《主》伊邪那岐神

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・炊井(かしぎい)

Please do not reproduce without prior permission.

・木本社《主》椎根津彦命

Please do not reproduce without prior permission.

・相殿社《主》建磐竜神,武内宿禰命

・生土社《主》埴安神

Please do not reproduce without prior permission.

・御供殿〈生土社の向かって左〉

Please do not reproduce without prior permission.

・歳神社《主》大歳神,御歳神

・天然社《主》醍醐天皇

・若御子社《主》黒砂神,真砂神

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・二の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・神明社《主》天照皇大神

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・天満社《主》菅原道真公

Please do not reproduce without prior permission.

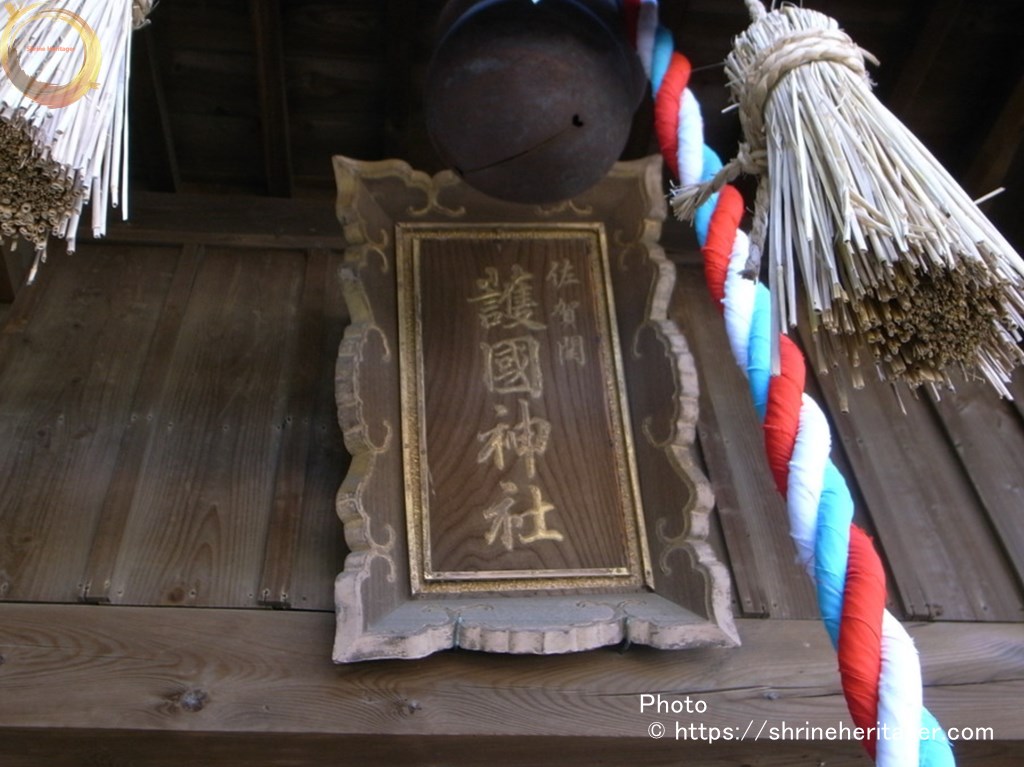

・佐賀関護国神社《主》護国の英霊

Please do not reproduce without prior permission.

・くすのき

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・稲荷社《主》保食神

Please do not reproduce without prior permission.

・大亀碑

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・神橋・参集殿・社務所等

Please do not reproduce without prior permission.

・厳島社《主》市杵島姫神

Please do not reproduce without prior permission.

・総門(八脚門)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

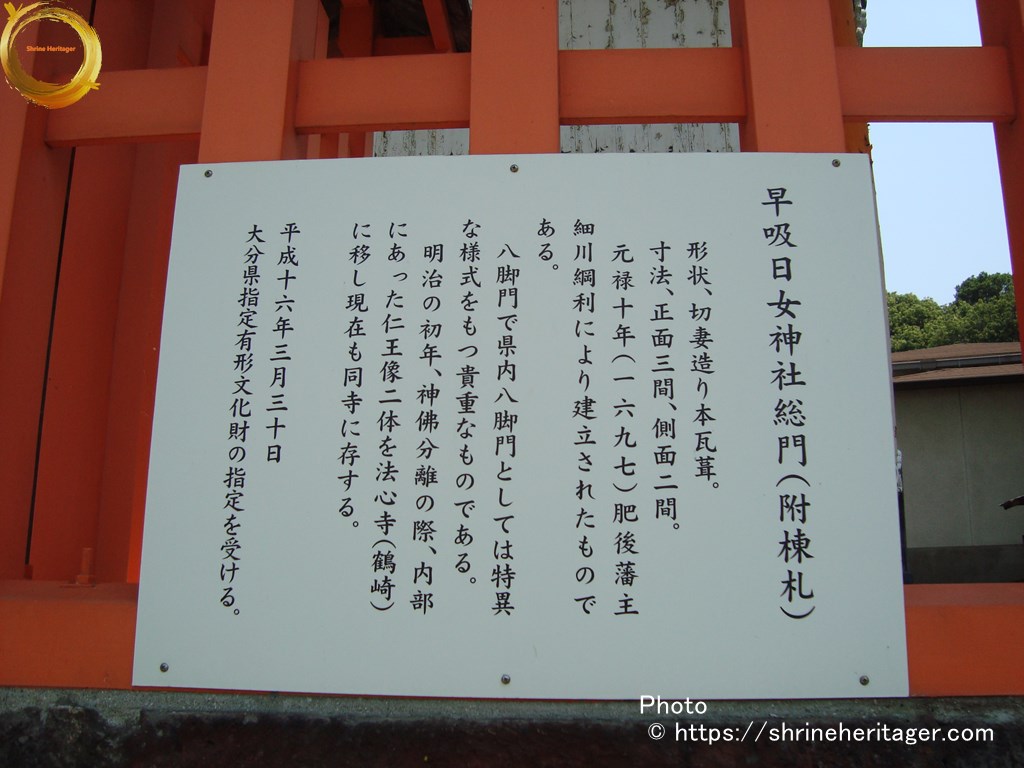

早吸日女神社総門 (附棟札 )

形状、切妻造り本瓦葺

寸法、正面三間、側面二間。元禄十年 (一六九七 )肥後藩主 細川綱利により建立されたものである。

八脚門で県内八脚門としては特異な様式をもつ貴重なものである。

明治の初年、神佛分離の際、内部にあった仁王像二体を法心寺 (鶴崎 )に移し現在も同寺に存する。

平成十六年三月三十日 大分県指定有形文化財の指定を受ける。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・一の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

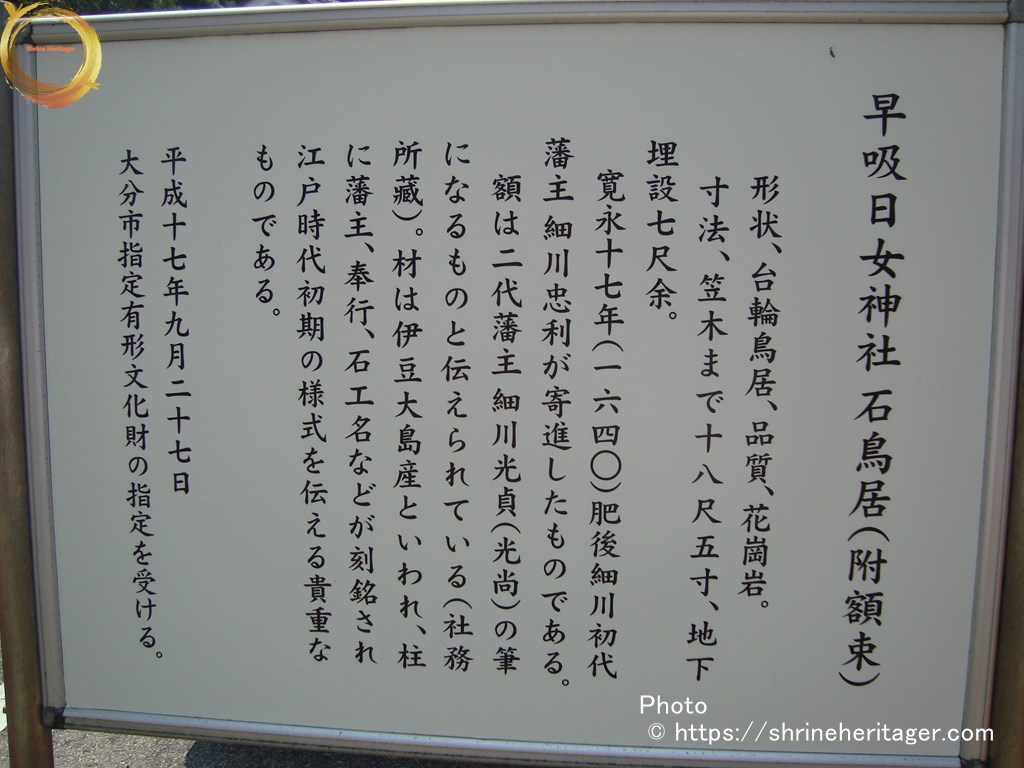

早吸日女神社 石鳥居 (附額束 )

形状、台輪鳥居、品質、花崗岩。

寸法、笠木まで十八尺五寸、地下埋設七尺余。寛永十七年 (一六四〇 )肥後細川初代藩主 細川忠利が寄進したものである。

額は二代藩主 細川光貞 (光尚 )の筆になるものと伝えられている (社務所藏 )。材は伊豆大島産といわれ、柱に藩主、奉行、石工名などが刻銘され、江戸時代初期の様式を伝える貴重なものである。

平成十七年九月二十七日 大分市指定有形文化財の指定を受ける。現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・六柱神社(大分市佐賀関)

〈早吸日女神社の旧鎮座地 古宮と云う〉

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

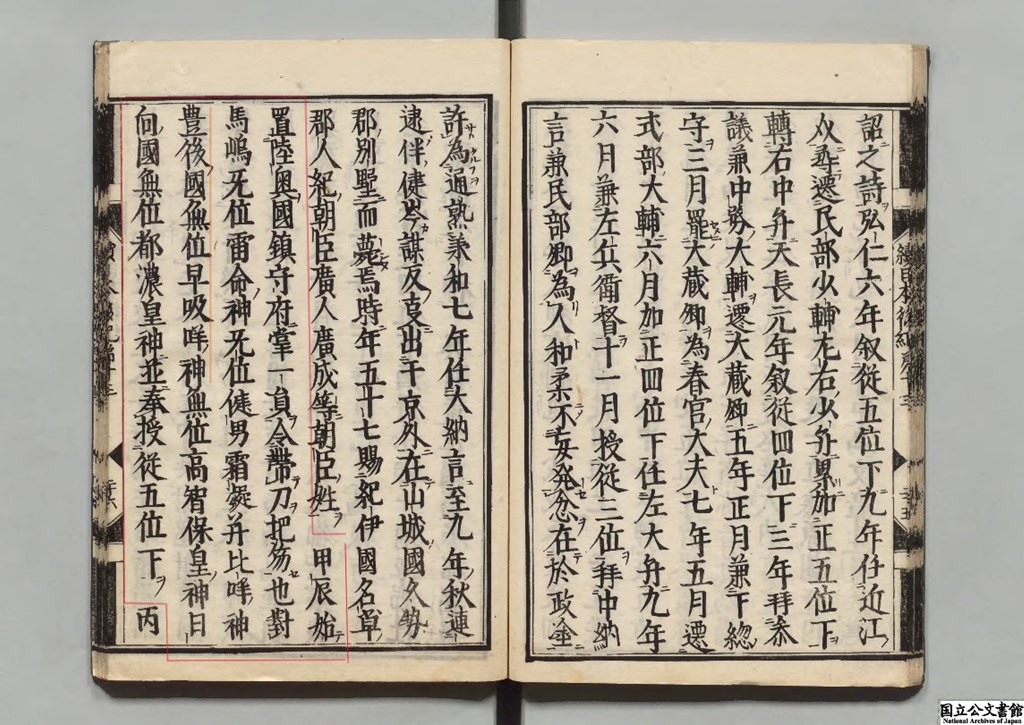

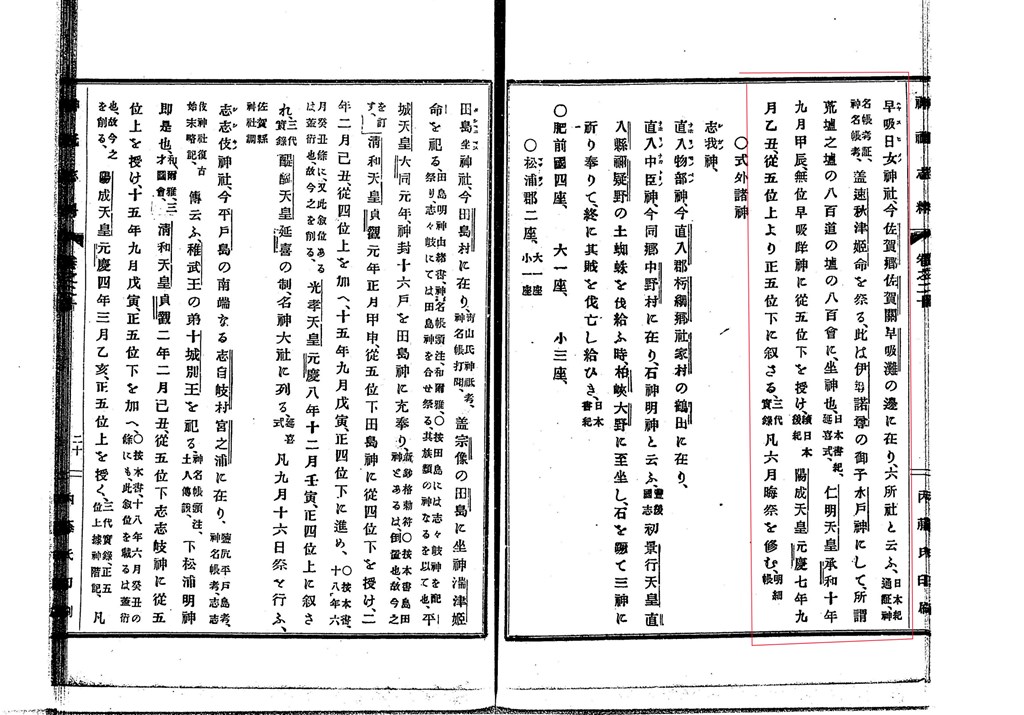

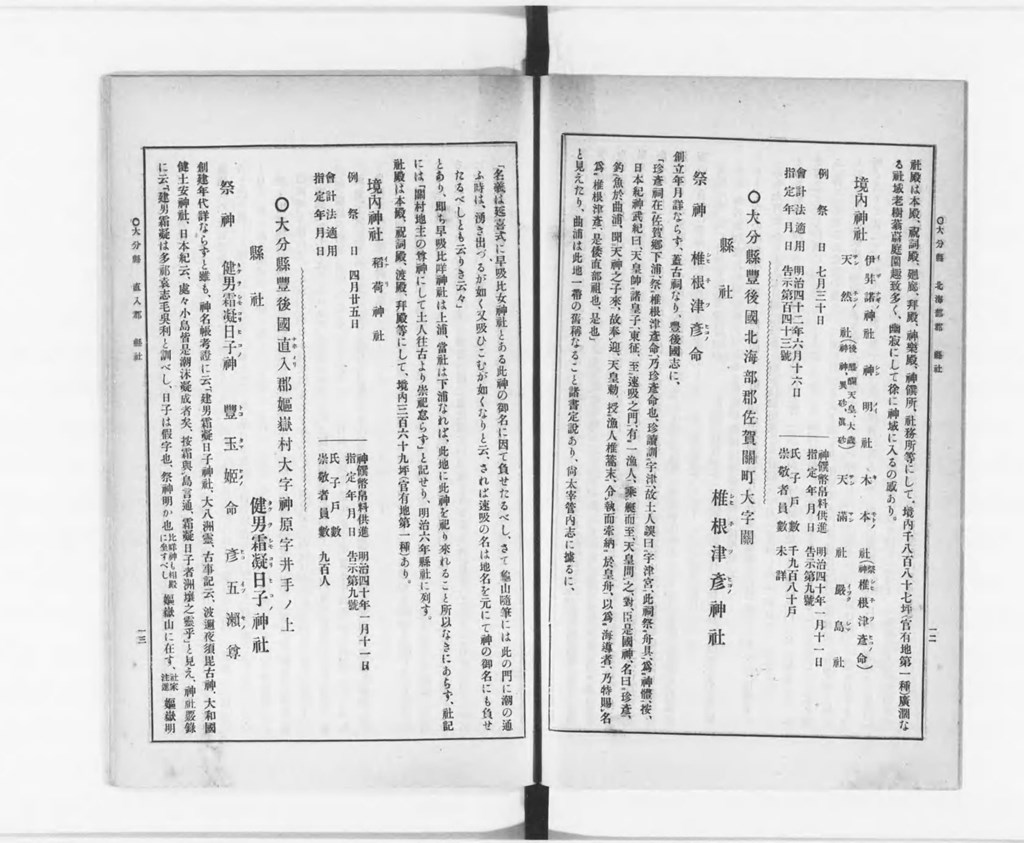

『續日本後紀(Shoku nihon koki)〈貞観11年(869)完成〉』に記される伝承

豐後國 无位 早吸比咩神に從五位下を奉授 と記されています

【抜粋意訳】

卷十三 承和十年(八四三)九月甲辰〈十九〉

○甲辰

始て置に 陸奧國鎭守府に府掌一員を 令に帶て刀を把笏せ也

對馬嶋 无位 雷命神

豐後國 无位 健男霜凝日子 并 比咩神 无位 早吸比咩神

日向國 无位 高智保皇神 无位 都濃皇神 並に奉授に 從五位下を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『続日本後紀』(869)貞観11年完成 選者:藤原良房/校訂者:立野春節 刊本 寛政07年[旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047680&ID=&TYPE=&NO=

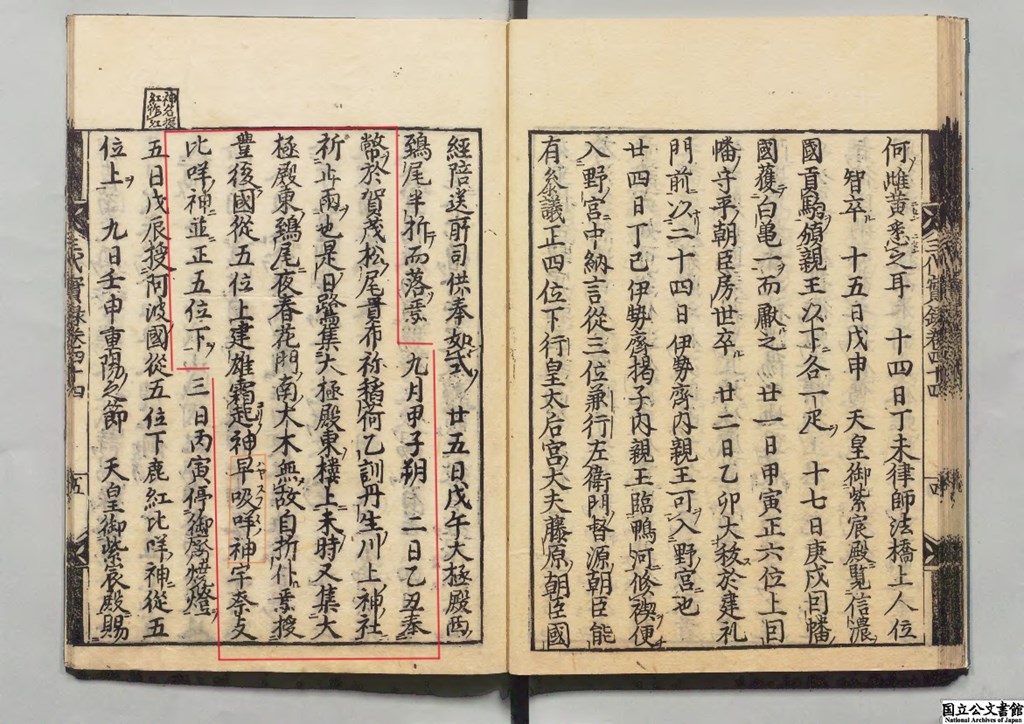

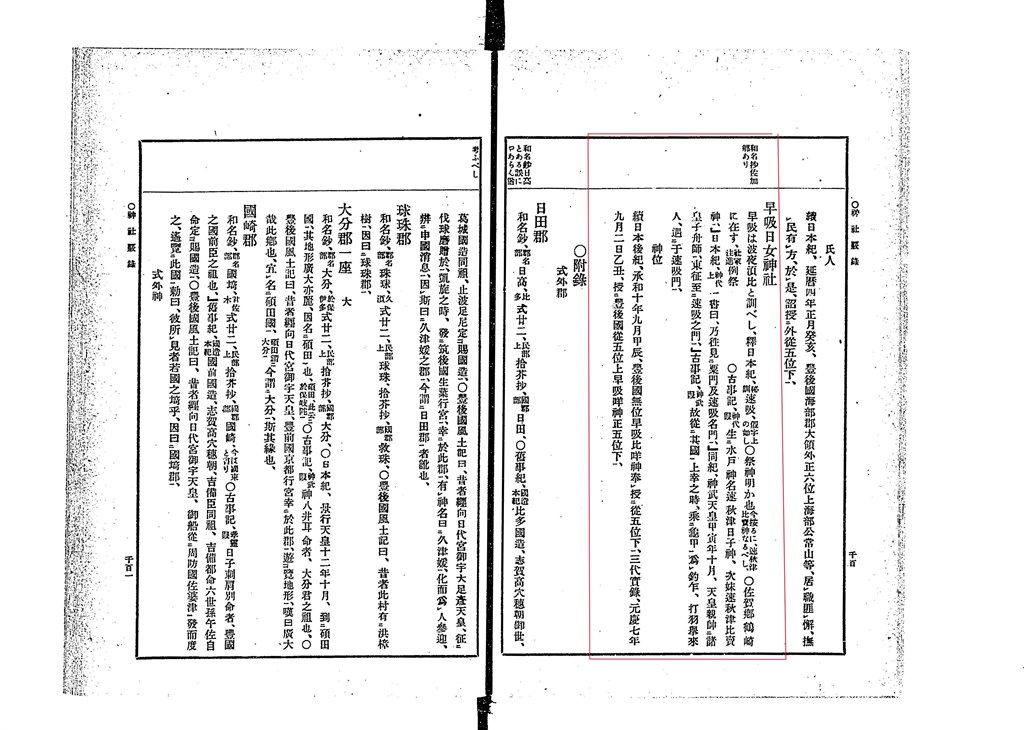

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

豐後國 從五位上 早吸咩(ハヤスフメノ)神に正五位下に叙さる

【抜粋意訳】

卷四十四 元慶七年(八八三)九月二日乙丑

○九月甲午朔 二日乙丑

奉に幣を於 賀茂・松尾・貴布禰・稻荷・乙訓・丹生川上神社 祈に止雨を也

是の日 鷺集に大極殿東の楼上に 未ノ時 又集に大極殿東の鵄尾に 夜春華門の南の大木無め故自切仆焉授に 豐後國 從五位上 建雄霜起神・早吸咩(ハヤスフメノ)神・宇奈支比咩神に 並に正五位下を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

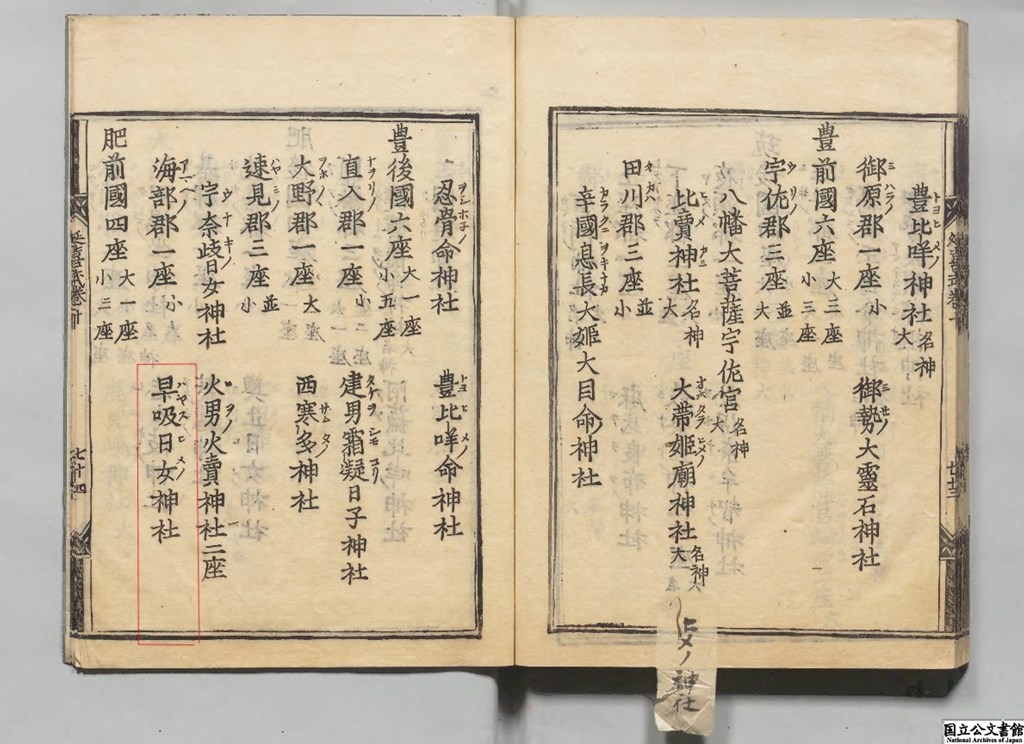

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

(Engishiki Jimmeicho)This record was completed in December 927 AD.

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)西海道 107座…大38・小69[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)豊後國 6座(大1座・小5座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)海部郡 1座(小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 早吸日女神社

[ふ り が な ](はやすひめの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Hayasuhime no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

早吸日女神社の御神体 と 姉妹岩〈黒砂(いさご)・真砂(まさご)〉の伝承

Please do not reproduce without prior permission.

黒ヶ浜にある姉妹岩は

伝承では 神武天皇が東遷の途路 速吸の瀬戸において大ダコが守っていた神剣をひろいあげ奉献した海女〈黒砂(いさご)・真砂(まさご)姉妹〉を祀っていると云う

神倭伊波禮毘古命(かむやまといはれびこのみこと)〈神武天皇〉が 高千穗宮(たかちほのみや)を御出発され その御船が速吸名門の沖を通過されるときの伝承です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

黒ヶ浜〈ビシャゴ浦〉は 佐賀関の半島 東側にあります

Please do not reproduce without prior permission.

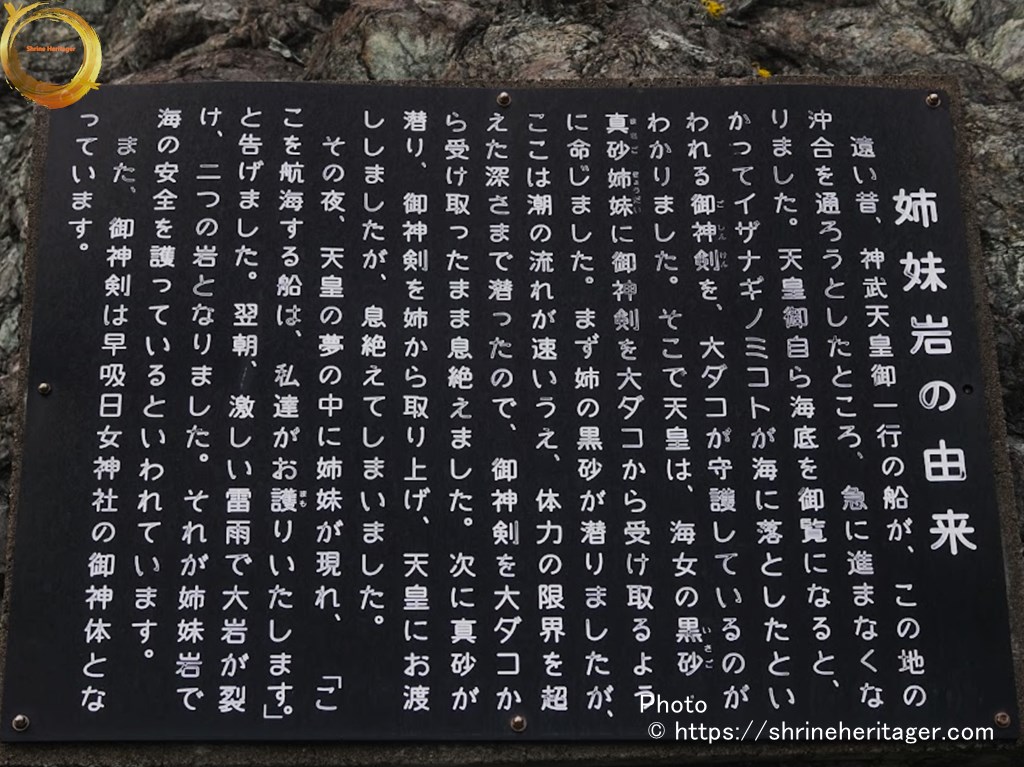

姉妹岩の由来

遠い昔、神武天皇御一行の船が、この地の沖合を通ろうとしたところ、急に進まなくなりました。天皇御自ら海底を御覧になると、かつてイザナギノミコトが海に落としたと言われる御神剣(ごしんけん)を、大ダコが守護しているのがわかりました。そこで天皇は、海女の黒砂(いさご)・真砂(まさご)姉妹に御神剣を大ダコから受け取るよう命じました。まず姉の黒砂が潜りましたが、ここは潮の流れが速いうえ、体力の限界を超えた深さまで潜ったので、御神剣を大ダコから受け取ったまま息絶えました。次に真砂が潜り、御神剣を姉から取り上げ、天皇にお渡ししましたが、息絶えてしまいました。

その夜、天皇の夢の中に姉妹が現れ、「ここを航海する船は、私たちがお護りいたします。」と告げました。翌朝、激しい雷雨で大岩が裂け、二つの岩となりました。それが姉妹岩で、海の安全を護っているといわれています。

また、御神剣は早吸日女神社の御神体となっています。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

早吸日女神社の社伝にある ゛二少女なり 異砂眞砂(いさごまさご)゛の伝承

゛社傳に曰、文武天皇大宝二年〔701~〕、日向国守京師に赴く時、速吸名門に於て船進まず、水主等之を怪しむ所に、何處よりともなく小舟一隻 国司の船に近寄り来る、之を視るに二少女なり、故を問ふ、答て曰、我等は此所の蜑(アマ)にして異砂眞砂と云ふ者なり、此早吸名門は神代に於て 諾尊初て身濯祓し給ひし時、此所の高疾水に神劔を被き揚て汝に與ふべし、是を神體として崇祭すべしと言ひ詑りて忽ち見えず、暫くありて彼二人の海士劔を被き揚て再び来り 國司に與ふ、依て曲浦の高風浦〔今の古宮村〕に船を著けて、此所に小祠を創設し、獲る所の劔を神體と崇祭して去れりと、其地今尚ほ社ケ浦と言傳ふ、其後醍醐天皇の昌泰の初め〔898~〕神霊に感じ清池(現地)に奉遷し、以て今日に至ると云ふ゛

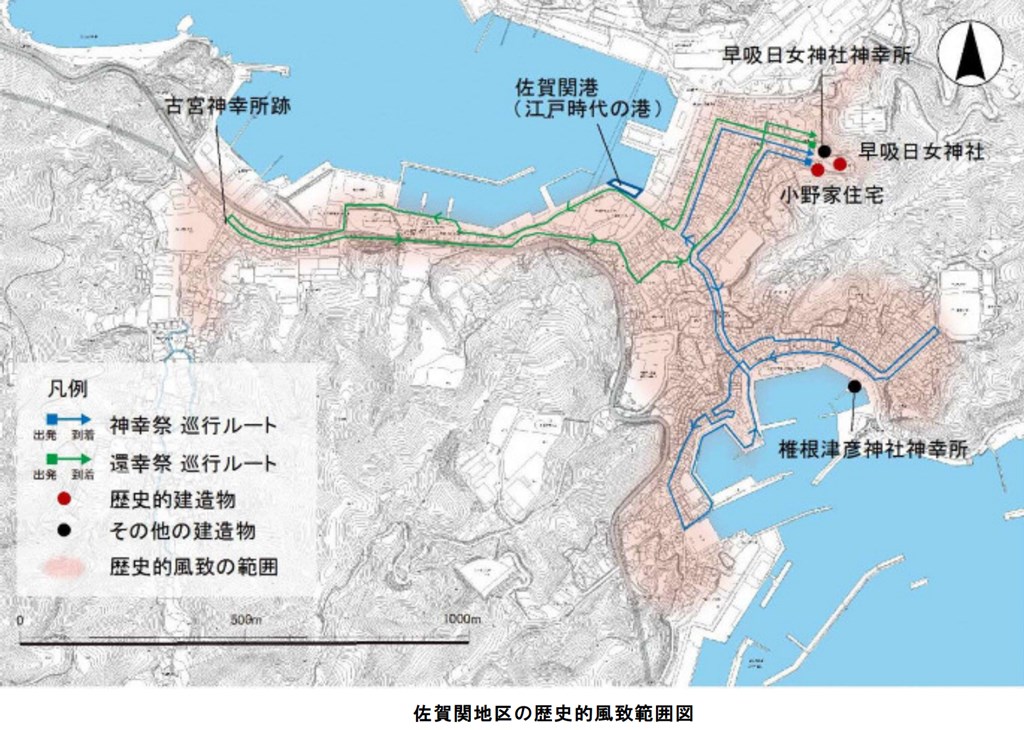

早吸日女神社の祭礼 神幸祭(7月29日)・還幸祭(7月30日)

早吸日女神社は 神武天皇が東征の途中 海が荒れ 海をおさめために海女の黒砂(いさご)真砂(まさご)が 早吸の瀬戸の海中にすむ大ダコから取り上げた宝剣を御神体として祀ったことにはじまるという伝承があります

中世には「関権現(せきごんげん)」と呼ばれ 深く信仰され 江戸時代には 参勤交代で航海する大名や海を生業とする人々からの信仰をあつめた

現在でも 参拝者の心願成就を書き入れたタコの絵を奉納し「蛸断祈願(たこだちきがん)」が行われています

例祭からつづく 神幸祭・還幸祭は゛関の権現夏祭゛と呼ばれて 山車と神輿が佐賀関のまちを巡行する早吸日女神社最大の祭りで 佐賀関地区最大の祭りです

28日の祭礼日には 本殿の扉を全て閉ざし マスクと手袋を着用し宮司のみが 本殿内でお祓いを行った後 御神体を取り出し 麻布を取り換え 交換した古い麻布は「お焚き上げ」を行い「神御衣祭 かんみそさい 」が終ります

29日午後1時 祭礼の神事 午後3時 神幸祭が執り行われ 神輿の神幸行列は山車とともに氏子地域へ向う 山車は小野家住宅の前を通過し 佐賀関の町を通り 漁港へ向かい゛椎根津彦(しいねつひこ)神社の神幸所を経て 再び鳥居前の早吸日女神社神幸所に戻り 神輿は一泊する

翌30日は 還幸祭があり 早吸日女神社神幸所前で「茅の輪」行事が行われ フェリー基地近くの古宮神幸所跡に至ったのちに神社に戻る

佐賀関地区の歴史的風致範囲図より

椎根津彦(しいねつひこ)神社(大分市佐賀関)

椎根津彦神社(大分市佐賀関)

延喜式内社 豊後国 海部郡 早吸日女神社(はやすひめの かみのやしろ)の論社について

・早吸日女神社(大分市佐賀関)

・六柱神社(大分市佐賀関)

〈早吸日女神社の旧鎮座地〉

【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR日豊本線 幸崎駅からR197号経由で海岸線を東へ約9km 車15分程度

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

早吸日女神社(大分市佐賀関)に参着

一礼をして 一の鳥居をくぐります

その先に総門(八脚門)があります

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 総門(八脚門)をくぐると境内です

Please do not reproduce without prior permission.

正面には二の鳥居が建ち 左手に社務所 参集殿があり 右手には 境内社と手水舎があり 清めます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

境内 社殿は西を向いています

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿は 拝殿・幣殿・本殿が一体となっていて かなりの大きさがあります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 早吸日女神社について 所在は佐賀郷 鶴崎に在すと記し 古事記・日本書紀の伝承を記しています

【抜粋意訳】

早吸日女神社

早吸は 波夜須比と訓べし、釋日本紀、〔秘訓〕速吸、〔假字上の如し〕

〇祭神明らか也、〔今按るに、速秋津比賣神なるべし〕

〇佐賀郷 鶴崎に在す、〔社家注進〕例祭〇古事記、〔神代段〕生に水戸神名 速秋津日子神、次妹 速秋津比賣神、」

日本紀、〔神代上〕一書曰、乃徃見に粟門及速吸名門、」

同 紀、神武天皇甲寅年十月、天皇親帥に諸皇子舟師、東征至に速吸之門、」

古事記、〔神武段〕故從に其國上幸之時、乘に龜甲爲釣乍、打羽挙來人、遇に于速吸門、神位

績日本後紀、承和十年九月甲辰、豊後國無位早吸比咩神 奉授に從五位下、

三代實錄、元慶七年 從五位上 早吸咩神 正五位下、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

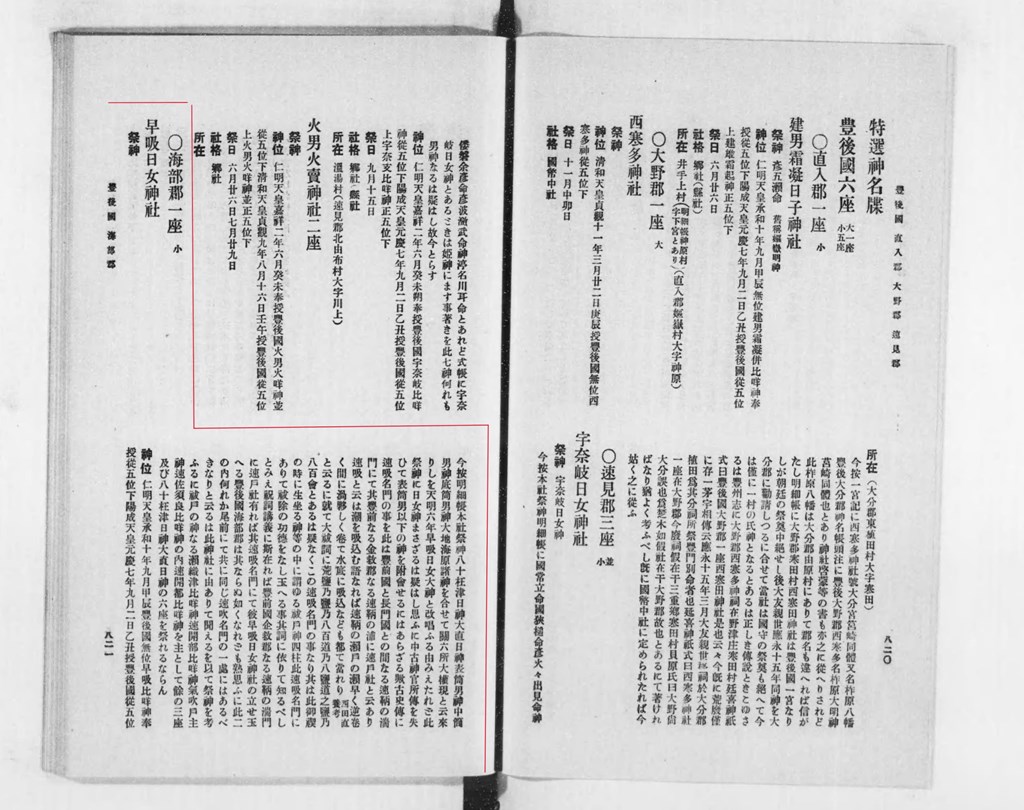

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 早吸日女神社について 所在は佐賀郷佐賀關早吸の邊に在り、六所社と云ふ、〈現 早吸日女神社(大分市佐賀関)〉と記し 祭神について 速秋津姫命を祭ると記しています

【抜粋意訳】

早吸日女(ハヤスヒメノ)神社

今 佐賀郷佐賀關早吸の邊に在り、六所社と云ふ、〔日本紀通証、神名帳考証、神名帳考、〕

蓋 速秋津姫命を祭る、此は伊弉諾尊の御子 水戸神にして、所謂 荒鹽之鹽の八百道の鹽の八百會に、坐神也、〔日本書紀、延喜式、〕仁明天皇 承和十年九月甲辰、早吸比咩神に從五位下を授け、〔續日本後紀〕

陽成天皇 元慶七年九月乙丑、從五位上より正五位下に叙さる、〔三代実録〕

凡 六月晦祭を修む、〔明細帳〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 早吸日女神社について 所在は區關村 (北海部郡佐賀關村大字關 )〈現 早吸日女神社(大分市佐賀関)〉と記しています

又 國人の説として 別説も紹介しています

【抜粋意訳】

早吸日女神社

祭神

今按 明細帳 本社祭神 八十枉津日神 大直日神 底筒男神 中筒男神 表筒男神 大地海原諸神 を合せて關六所大権現と云 來りしを天明六年 早吸日女大神と改唱ふる由みえたれど 此祭神に日女神まさざるは疑はし思ふに 中古 神官所傳を失ひて 表筒男以下の神を附會せるにはあらざる歟 古史傳に速吸名門の事を此は豊前國と長門國との間なる速鞘の湍門にて其豊前なる金救郡なる速鞘の浦に速戸社と云あり 速吸と云は潮を吸込む語なれば速鞘の瀬戸の瀬早く逆卷く間に渦夥しく卷て水底に吸込なども都て當れり〔西田直養考〕と云るに就て 大祓詞に荒鹽乃鹽乃八百道乃八鹽道之鹽乃八百會とあるは疑なくこの速吸名門の事なり 其は此御禊の時に生坐る神等の中に謂ゆる祓戸神四柱此速吸名門にありて 祓除の功德をなし玉へる事 其詞に依りて知るべしとみえ 祝詞講義に斯在れば豊前國企救郡なる速鞆の湍門に速戸社有れば 其速吸名門にて 彼早吸日女神社の立せ玉へる豊後國海部郡は其ならぬ如くなれども熟思ふに此二の内何れか尾前にて 共に同じ速吹名門の一處にはあるベきなりと云るは 此神社に由ありて聞えるを以て 祭神を考ふるに祓戸の神なる瀬織津比咩神 速開都比咩神 氣吹戸主神 速佐須良比咩神の内 速開都比咩神を主として 餘の三座 及び 八十枉津日神 大直日神の六座を祭れるならん

神位

仁明天皇 承和十年九月甲辰、豊後國無位早吸比咩神 奉授に從五位下、

陽成天皇 元慶七年九月乙丑、授豊後國從五位上早吸咩神 正五位下祭日 六月朔日

社格 縣社所在 區關村 (北海部郡佐賀關村大字關 )

今按 祝詞講義に國人の説とて 或人の記せるを見るに豊後國佐賀關の早吸六柱大神宮と云るは 早吸神社には非ず 海部郡佐伯庄入津浦にあり 入津と宮浦とは並たる浦なり 偖其早吸神社の坐す 下満江(シモマムエ)浦と云あり 沖方佐賀關まで早吸灘と里人も船人も云傳たり 然れば早吸神は入津神社なる事明けしと云る説を挙たれど 明細帳に此社みえず他に考べき書なければ姑附て後案に備ふ

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

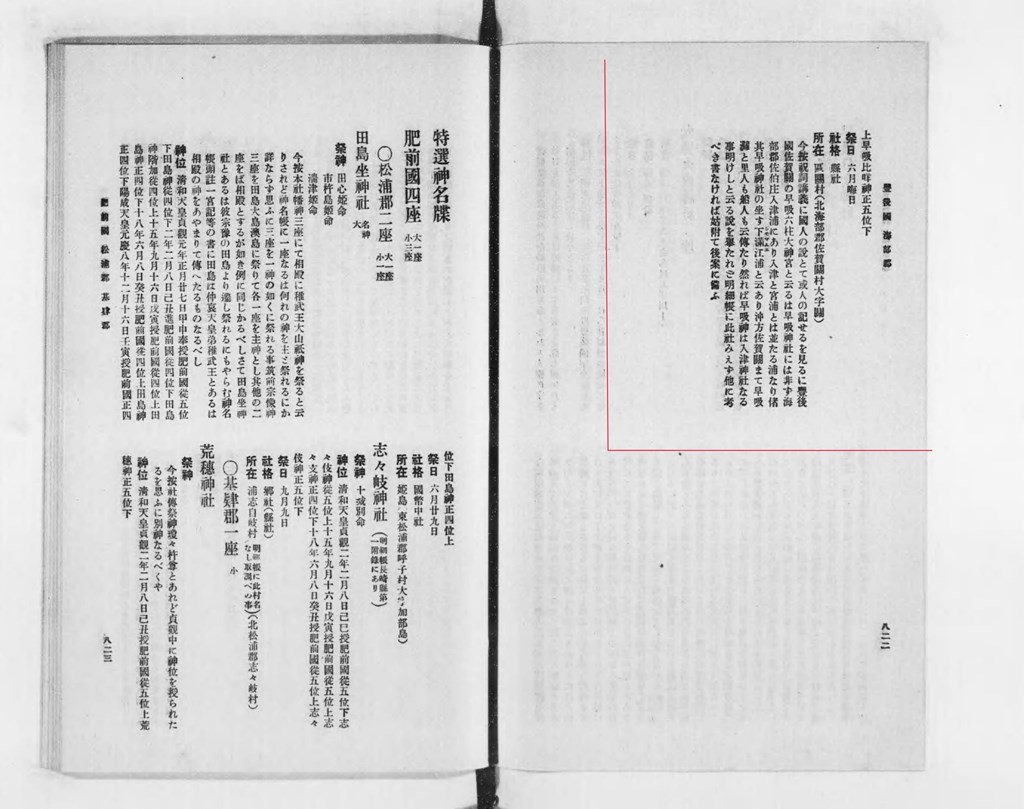

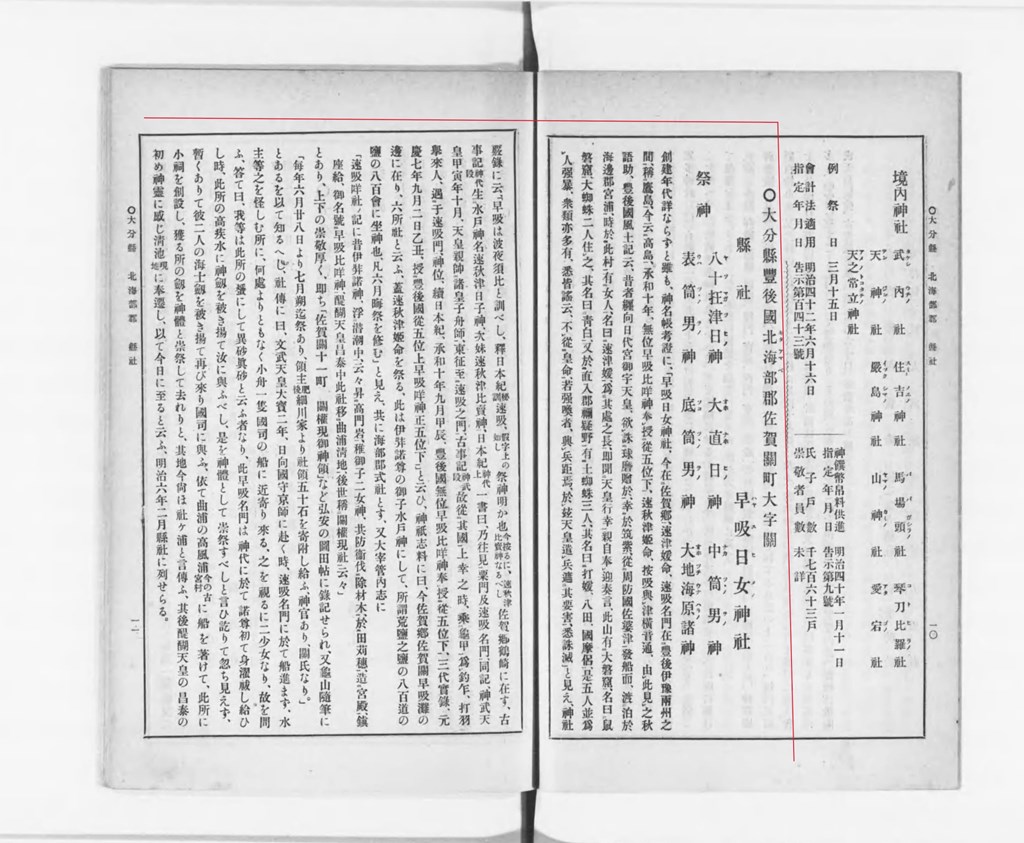

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

早吸日女神社(大分市佐賀関)について 式内社 早吸日女神社であると記し 多くの伝承を記しています

【抜粋意訳】

〇大分縣 豊後國北海部(キタアマベ)郡佐賀關町大字關

縣社 早吸日女(ハヤスヒメノ)神社

祭神

八十枉津日神(やそまがつびのかみ)

大直日神(おほなほひのかみ)

底筒男神(そこつつのをのかみ)

中筒男神(なかつつのをのかみ)

表筒男神(うはつつのをのかみ)

大地海原諸神(おほとこうなばらもろもろのかみ)創建年代詳ならずと雖も、神名帳考證に、「早吸日女神社、今在に佐賀郷、速津媛命、速吸名門在に豊後伊予両州之間、稱に鷹島、今云に高島、承和十年、無位早吸比咩神奉授に從五位下、速秋津姫命、按吸與津横音通、由此見之秋語助、

豊後国風土記云、昔者纏向日代宮御宇天皇、欲誅に球磨贈於、幸に於筑紫、從に周防國佐婆津発船而、渡に泊於海邊郡宮浦、時於に此村有女人、名曰に速津媛、為其処之長、即聞に天皇行幸親自奉迎奏言、此山有に大磐窟、名曰に鼠磐窟、大蜘蛛二人住之、其名曰に青白、又於に直入郡禰疑野有に土蜘蛛三人、其名曰に打媛、八田、國摩侶、是五人並為人強暴、衆類亦多有、悉皆謡云、不從に皇命、若強喚者、興兵距焉、於茲天皇遣兵遮に其要害、悉誅滅」と見え、※上記の『豊後国風土記』文の意訳

昔纏向日代宮御宇天皇〈景行天皇〉が球磨贈於(クマソ)を征伐しようと筑紫に向かったそこで周防国の佐婆津(さばつ)から船出して海部郡の宮浦に到った時この村には速津媛(ハヤツヒメ)という女がおりこの者は村長であった

速津媛は自ら出向いて天皇を迎え「この山には鼠磐窟(ねずみのいわや)という大きな磐窟がありそこに2人の土蜘蛛が住んでいて その名を青(アヲ)・白(シロ)と云う また直入郡の禰疑野には3人の土蜘蛛がおり その名を打猿(ウチサル)・八田(ヤタ)・国摩侶(クニマロ)と云う この5人の人となりは みな並び強暴また多くの仲間がおりますそして皆「天皇には従わない」と言っています もし服従を強いるならば兵を起こし抵抗するでしょう」云う

そこで天皇は兵を遣わせ 兵たちは要害を遮って 土蜘蛛たちを悉く誅滅した

神社覈録に云「早吸は波夜須比と訓べし、釈日本紀速吸、〔仮字上の如し〕祭神明か也〔今按るに、速秋津比賣神なるべし〕佐賀郷鶴崎に在す、古事記〔神代段〕生水戸神名速秋津日子神次妹速秋津比売神、日本紀〔神代上〕一書曰、乃往見粟門及速吸名門、同記、神武天皇甲寅年十月、天皇親帥に諸皇子舟師、東征至に速吸之門、古事記〔神武段〕故從に其國上幸之時、乗に亀甲爲釣乍、打羽挙来人、遇に于速吸門、神位、続日本紀、承和十年九月甲辰、豊後国無位早吸比咩神奉授從五位下、三代実録、元慶七年九月二日乙丑、授豊後國從五位上早吸咩神正五位下」と云ひ、

神紙志料に曰、今佐賀郷佐賀關早吸灘の邊に在り、六所社と云ふ、蓋速秋津姫命を祭る、此は伊弊諾尊の御子水戸神にして、所謂荒鹽之鹽の八百道の鹽の八百會に坐神也、凡六月晦祭を修む」と見え、共に海部郡式社とす、

又大宰管内志に「速吸咩社ノ記に昔伊弊諾神、浮に潜潮中、云々昇に高門岩、稚御子二女神、共防衛伐に除材木、於に田苅穂、造に宮殿、鎮座給、御名號に早吸比咩神、醍醐天皇昌泰中此社移に曲浦清地、後世称に關権現社云々」

とあり、上下の崇敬厚く、即ち「佐賀關十一町 關権現御神領」など弘安の圖田帖に録記せられ、又亀山随筆に

「毎年六月廿八日より七月朔迄祭あり、領主〔肥後〕細川家より社領五十石を寄附し給ふ、神官あり、關氏なり。」とあるを以て知るべし、

社傳に曰、文武天皇大宝二年〔702~〕、日向国守京師に赴く時、速吸名門に於て船進まず、水主等之を怪しむ所に、何處よりともなく小舟一隻国司の船に近寄り来る、之を視るに二少女なり、故を問ふ、答て曰、我等は此所の蜑(アマ)にして異砂眞砂と云ふ者なり、此早吸名門は神代に於て諾尊初て身濯祓し給ひし時、此所の高疾水に神劔を被き揚て汝に與ふべし、是を神體として崇祭すべしと言ひ詑りて忽ち見えず、暫くありて彼二人の海士劔を被き揚て再び来り國司に與ふ、依て曲浦の高風浦〔今の古宮村〕に船を著けて、此所に小祠を創設し、獲る所の劔を神體と崇祭して去れりと、其地今尚ほ社ケ浦と言傳ふ、其後醍醐天皇の昌泰の初め〔898~〕神霊に感じ清池(現地)に奉遷し、以て今日に至ると云ふ、明治六年二月縣社に列せらる。

社殿は本殿、祝詞殿、廻廊、拝殿、神樂殿、神饌所、社務所にして、境内千八百八十七坪(官有地第一種)廣澗なる社域老樹蒼蔚庭園趣致多く、幽寂にして徐に神域に入るの感あり。

境内神社

伊弉諾神社 神明社 木本社(祭神 椎根津彦命)

天然社 天満社 厳島社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』下,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1088313

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』下,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1088313

早吸日女神社(大分市佐賀関)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.