天久宮(あめくぐう)は 王府から特別の扱いを受けた゛琉球八社゛の一つです 社伝によれば 創建は成化年間 (1465〜 1487年)とされ 銘刈子(メカルシー)と呼ぶ農夫が 天女と縁を結んだ所として 伝承を残しています

Please do not reproduce without prior permission.

目次

Please do not reproduce without prior permission.

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

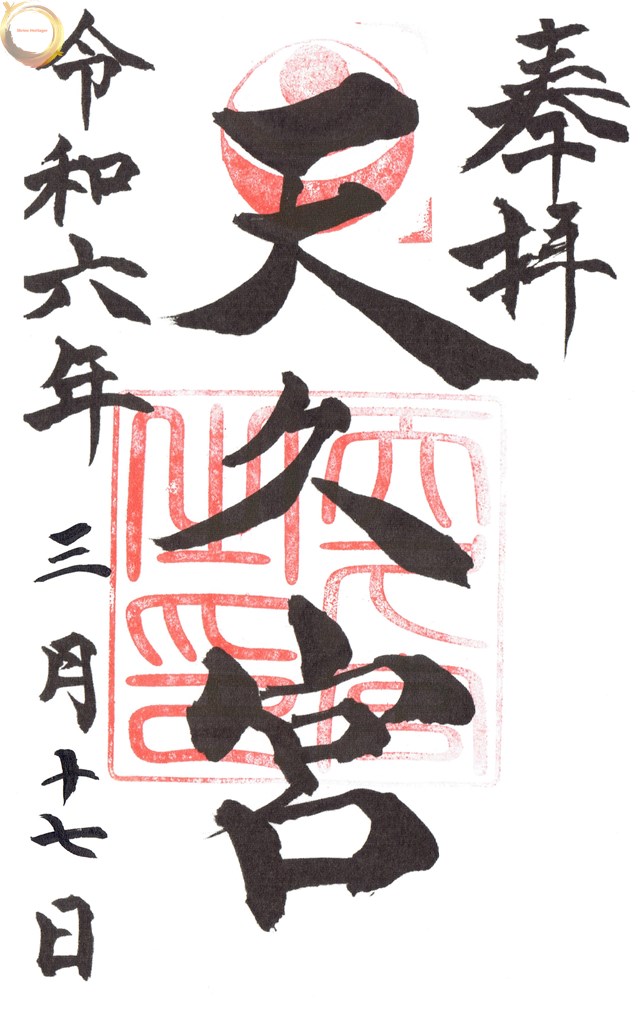

天久宮(Amekugu)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

沖縄県那覇市泊3丁目19-3

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》〔熊野三神〕

伊弉冉尊 (いざなみのみこと)

速玉男尊 (はやたまをのみこと)

事解男尊 (ことさかをのみこと)

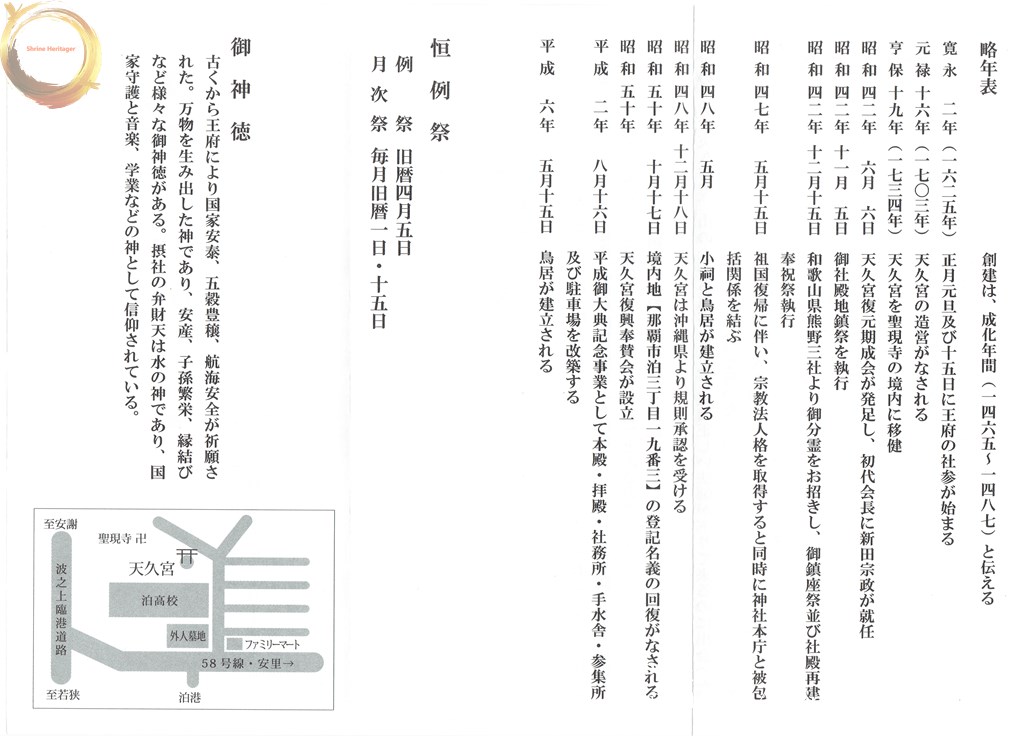

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

古くから王府により国家安泰、五穀豊穰、航海安全が祈願された。万物を生み出した神であり、安産、子孫繁栄、縁結びなど様々な御神徳がある。摂社の弁財天は水の神であり、国家守護と音楽、学業などの神として信仰されている。

神社配布パンフレットより

【格 式 (Rules of dignity) 】

・琉球八社

【創 建 (Beginning of history)】

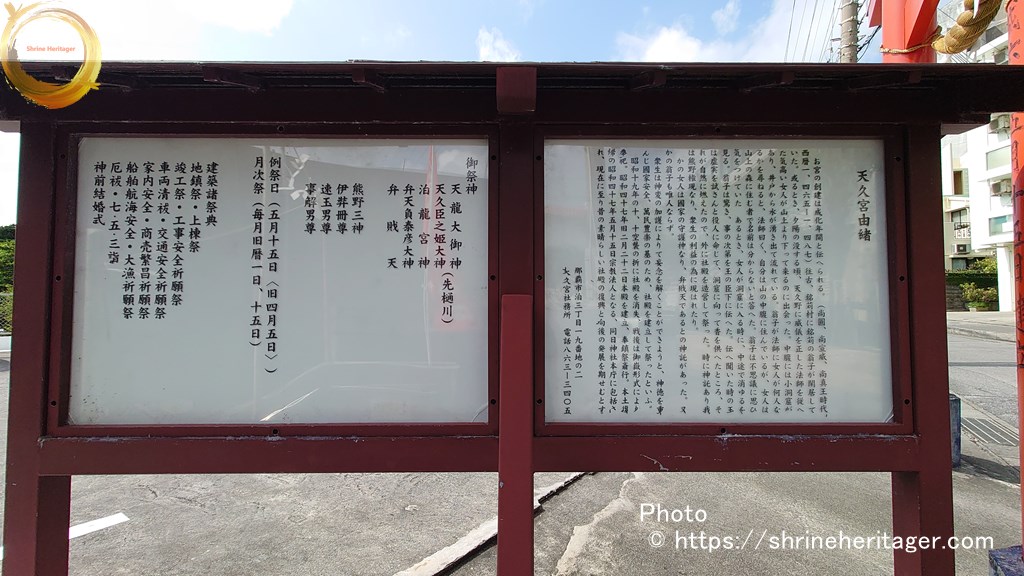

天久宮 由緒

お宮の創建は成化年間と伝へられる。 (尚圓、尚宣威、尚真王時代、西暦1465〜 1487年)

往古、銘莉村に銘莉の翁子が開居していた。或るとき、夕陽の没する頃、天久野に威儀を正した法師を従へた気高い女人が山上より下って来るのに出会った。中腹には小洞窟があり、井戸から水が湧き出て流れている。翁子が法師に女人は何人なるかを尋ねると、法師曰く、自分は山の中腹に住んでいるが、女人は山上の森に住む者で名前は分からないと答へた。翁子は不思議に思ひ気をつけていた あるとき、女人が洞窟に入る時に、中途で消ゆるを見る。翁子は驚き、事の次第を王の臣下に伝へた。伝えへ聞いた時の王は虚実を試さんと役人に命じて、洞窟に向って香を供へたところ、それが自然に燃えたので、外に社殿を造営して祭った。時に神託あり我は熊野権現になり、衆生の利益の為に現はれたり。

かの女人は國家の守護神なり、弁財天であるとの神託があった。又かの翁子も唯人ならず。

衆生は神変の加護によりて妄念を解くことができようと、神徳を重んじて國家安全、萬民豊楽の基のため、社殿を建立して祭ったといふ。

昭和十九年の十、十空襲の折に社殿を消失、戦後は御嶽形式により奉祀。昭和四十七年旧二月二十二日本殿を建立、奉鎮祭斎行。本土復帰の昭和四十七年五月十五日宗教法人となる。同日神社本庁に包括され、現在に至り昔の素晴らしい社殿の復興と向後の発展を期せむとす。

沖縄県那覇市泊三丁目一九番地の二

天久宮社務所

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

略年表 創建は 成化年間 (一四六五〜一四八七 )と伝える

寛永 二年 (一六二五年 )正月元旦及び十五日に王府の社参が始まる

元禄十六年 (一七〇三年 )天久宮の造営がなされる

亨保十九年 (一七三四年 )天久宮を聖現寺の境内に移健

昭和四二年六月六日 天久宮復元期成会が発足し、初代会長に新田宗政が就任

昭和四二年十一月五日 御社殿地鎮祭を執行

昭和四二年十二月十五日 和歌山県熊野三社より御分霊をお招きし、御鎮座祭並び社殿再建奉祝祭執行

昭和四七年五月十五日 祖国復帰に伴い、宗教法人格を取得すると同時に神社本庁と被包括関係を結ぶ

昭和四八年五月 小祠と鳥居が建立される

昭和四八年十二月十八日 天久宮は沖縄県より規則承認を受ける

昭和五十年十月十七日 境内地【那覇市泊三丁目一九番三】の登記名義の回復がなされる

昭和五十年 天久宮復興奉賛会が設立

平成二年八月十六日 平成御大典記念事業として本殿・拝殿・社務所・手水舎・参集所及び駐車場を改築する

平成六年五月十五日 鳥居が建立される神社配布パンフレットより

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

由緒

天久宮、那覇市泊鎮座、

祭 神、伊弉冉尊、速玉男命、事解男命、

例大祭、4月5日

由緒

神社の開基は成化年間(1462~87)なりと伝えられる。住古、銘苅村(めかるむら)の銘苅の翁子という者が隣村の天久村で、気高き女人と法師に出逢った。彼が尋ねてみると、法師は山の中腹、女人は山上の森に住むという。近くには洞窟があり2人は出入りしていた。女人が洞窟に入ると途中で姿が消えることもあった。

翁子はあまり不思議なことを見たので、事の至第を王府に奏上したところ、王はその事実を確かめて、洞窟の前に社殿を建立した。

すると、今度は信託があって、「我は熊野権現なり、利益衆生の為顕るなり、女人は国家の守護神なり」と、いったという。

康煕42年(1703)に社殿の修築、1734年には当初現聖現寺の北方に建っていた社殿を現在地に移設した。

道光17年、フランス人が滞在していたため天久宮で行う正月元日、15日12月晦日の典礼は長寿寺で行った(球陽尚育王10年の条)さる大戦では社殿のすべてを焼失し、昭和47年本殿を再興した。平成御大典記念事業として、平成2年本殿拝殿を改築した。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・本殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・社殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・権現堂

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・境内摂社 辨財天

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・境内御嶽 先樋川の辰・龍宮神

・境内御嶽 泊龍宮神(弁天負泰彦大神)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・泊ユイヤギ御嶽

Please do not reproduce without prior permission.

・三日月ウカー(井戸)

Please do not reproduce without prior permission.

・貴布仁御世(きふじんうゆう)

天帝子(てんていしうゆう)

御先己(うさちみ)のみふし

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・社務所

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・天久山聖現寺(せいげんじ)

聖現寺

聖現寺(せいげんじ)は沖縄県那覇市上之屋に位置する東寺真言宗の寺院である。元々は「天久宮」を管理するために置かれた寺・別当寺であった。開山は咄海禅師、本尊は正観音菩薩。山号は天久山(別名:天久の寺(アマクヌティラ))。

1465~87年に建立された当時は、那覇市の泊港の北岸近く、天久台地の南縁に位置し、東接して天久宮があった。当時は港に近いこともあり、異国人の宿泊所に充てられることがあった。

聖現寺は沖縄戦で焼失したが、約50~100m北の現在地に移転・再興されました。天龍大御神、天久臣之姫大神、弁財天、 泊龍宮神、弁天負泰彦大神、熊野三神(伊弉冉尊・速玉男神・事解男神)を祀っている。那覇市経済観光部観光課より

https://www.naha-contentsdb.jp/spot/443

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

天久宮(那覇市泊)創建は 成化年間 (1465〜 1487年)

社説によれば 天久宮(那覇市泊)創建は 成化年間 (1465〜 1487年)と伝えていて 時の国王については 特定されていませんが 年代からすると下記の4人の国王が該当します

(1406~1469年)第一尚氏王統〈7代63年間〉

7代.尚徳王(しょう とくおう)在位年間〈1461~1469年〉

(1469~187(9年)第二尚氏王統〈19代410年間〉

初代.尚 円王(しょうえん)在位年間〈1469~1476年〉

2代.尚宣威王(しょうせんいおう)在位年間〈1477~1477〉

3代.尚 真王(しょうしんおう)在位年間〈1477~1527年〉

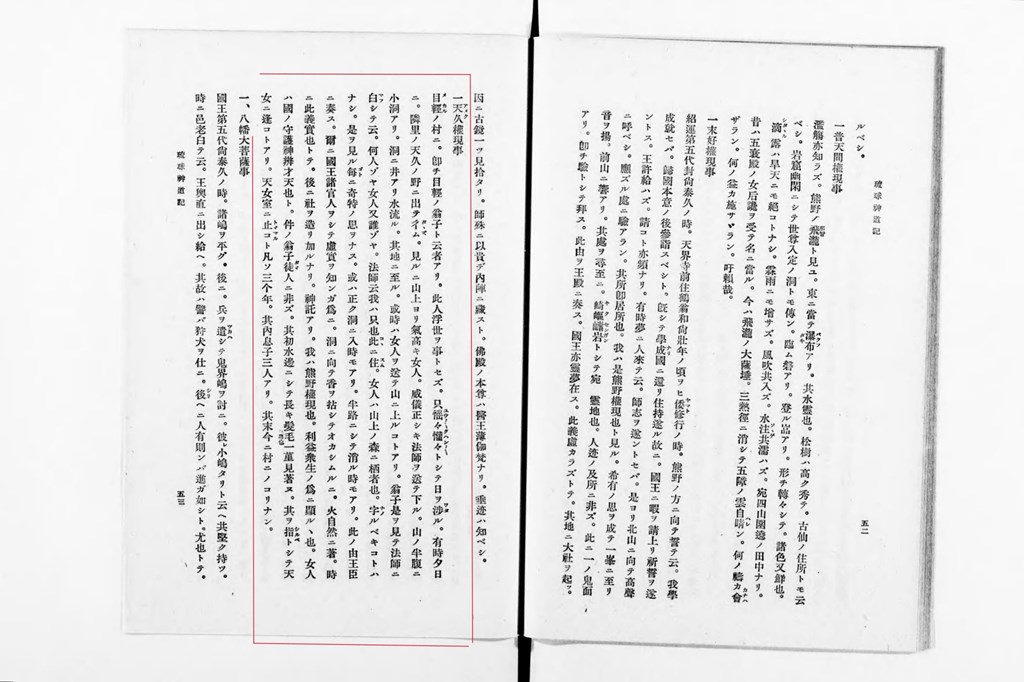

『琉球神道記』〈万暦33年(1605年、和暦では慶長10年)〉に記される伝承

天久権現と呼ばれていた 天久宮(那覇市泊)について その創建の伝承゛「目軽ノ翁子」と「氣高キ女人と威儀正シキ法師」゛について 「翁子徒(タダ)人ニ非ズ」「天女ニ逢コトアリ」「天女室ニ止(トドマル)コト凡ソ三ヶ年 其内息子三人アリ」と記しています

【抜粋意訳】

琉球神道記 巻第五 天久権現性元寺

一 天久(アメク)権現事

目軽(メカル)ノ村ニ。卽チ目軽ノ翁子卜云者アリ。此人浮世ヲ事トセズ。只ユウユウクハンクハン トシテ日ヲ涉(ワタ)ル。有時夕日ニ。隣里ノ天久ノ野ニ出ラタタズ。見ルニ山上ヨリ氣高キ女人。威儀正シキ法師ヲ送テ下ル。山ノ半腹ニ小洞アリ。洞ニ井アリ水流ル。其地ニ至ル。或時ハ女人ヲ送テ山ニ上ルコトアリ。

翁子是ヲ見テ法師ニ白(マフ)シテ云。何人ゾヤ女人又誰ゾヤ。法師云我ハ只也此(ココ)ニ住(スム)。女人ハ山上ノ森ニ栖者也。字(ナノ)ルベキコトハナシ。是ヲ見ル毎(コト)ニ奇特ノ思ヲナス。或ハ正ク洞ニ入時モアリ。半路ニシテ消ル時モアリ。此ノ由王臣ニ奏ス。爾ニ國王諸官人ヲシテ虛實ヲ知ンガ為ニ。洞ニ向テ香ヲ捻シテオカシムルニ。火自然ニ著。時ニ此義實也トテ。後ニ社ヲ造リ加ルナリ。神託アリ。我ハ熊野権現也。利益衆生ノ為ニ顯ルル也。

女人ハ國ノ守護神辨才天也卜。件ノ翁子徒(タダ)人ニ非ズ。其初水邊ニシテ長キ髮毛一菫見著ヌ。其ヲ指(シルベ)トシテ天女ニ逢コトアリ。天女室ニ止(トドマル)コト凡ソ三个年。其内息子三人アリ。其末今ニ村ニノコリナン。

【原文参照】

良定 著 ほか『琉球神道記』,明世堂書店,昭和18. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1040100

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

琉球の゛歴代の王統゛と゛琉球八社゛について

天久宮(那覇市泊)は 琉球八社の一つです

・琉球の゛歴代の王統゛と゛琉球八社゛について

【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

ゆいレール おもろまち駅から西へ約2.7km 泊港の北側の高台 車7分程度

那覇の泊港の北岸 泊外人墓地と沖縄県立泊高等学校の脇の道を高台へと上がると鎮座

Please do not reproduce without prior permission.

天久宮(那覇市泊)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

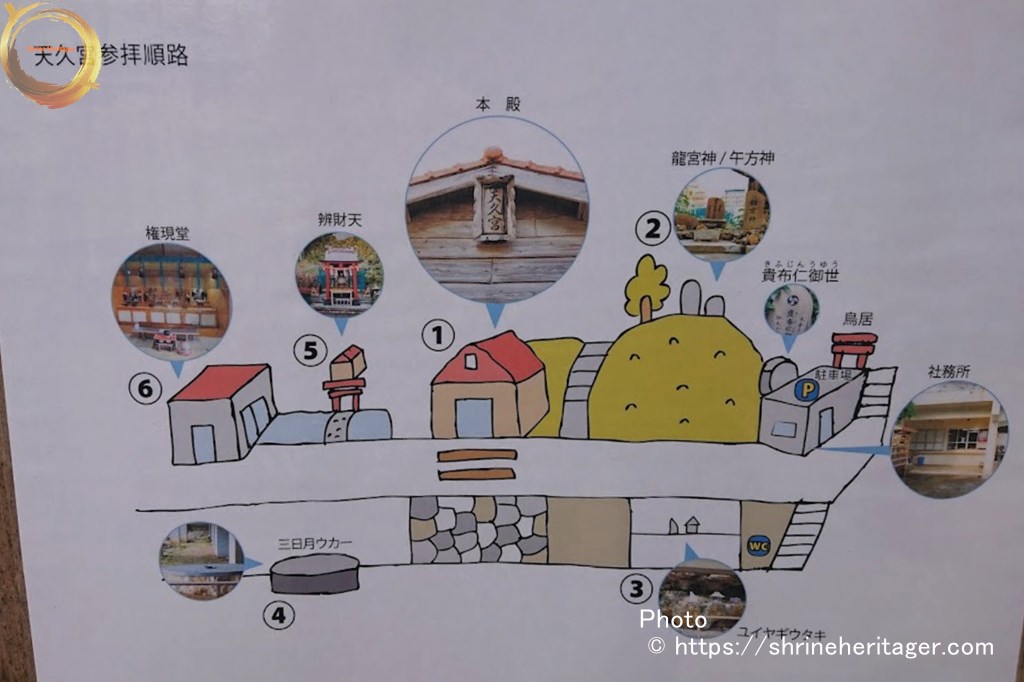

社務所にあった゛天久宮参拝順路゛に従って

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして鳥居をくぐります 扁額にはた゛天久宮゛と記されています

Please do not reproduce without prior permission.

狛犬が座した社頭は コンクリート製の擁護壁を下る階段となっています

Please do not reproduce without prior permission.

2024年の参拝時にも 様子は変わっていません

Please do not reproduce without prior permission.

社殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿の横の階段を上がります

Please do not reproduce without prior permission.

丘の上に祀られる 境内御嶽 泊龍宮神(弁天負泰彦大神)

Please do not reproduce without prior permission.

社殿の下の階に下ります

Please do not reproduce without prior permission.

崖下に祀られる 泊ユイヤギ御嶽

Please do not reproduce without prior permission.

続いて 本殿の向かって左 辨財天

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『琉球の研究』中〈明治39年〉に記される内容

天久宮(那覇市泊)について ゛銘刈御殿(メカルゴテン)といふ堂宇゛と記していて 銘刈子(メカルシー)と呼ぶ農夫が 天女と縁を結んだ所として 伝承を記しています

【抜粋意訳】

・泊浦の暮色

〇泊(トマリ)は那覇と首里との中間に在る小津で、那覇よりも古い港であるが、むかし大島、徳島、与論島、永良部島 幷に國頭地方や八重山諸島の船舶は、此港に碇泊して貢物を首里に納めたもので、泊御殿(トマイオドン)といふのは當時 首里の役人が出張して諸事の事を取扱った所である、

今の聖現寺も、大島以下五島の貢物を蔵した大島倉(オーシマクラ)の跡であるが、慶長以来 大島等は薩州に属して此倉が廃せられたので、泉崎の潮音寺を此所に移し建てたのである。』〇泊髙橋は・・・・・・・・・・・

〇泊の天久(アメク)村に崎樋川(サチフイチャー)といふ清泉がある、今は(オガン)所となって舊八月十一日には参詣者夥しく、特に首里城下良家の婦女は此日を期して打揃ふて参詣する例がある、之は慶長の昔に尚寧王が囚虜となって薩州に送られた時に、婦人侍女共は此崎樋川に出て万斛の紅淚を注て餘所ながら帆影を見送ったのが例となつたともいひ、具志頭親方蔡温が上流婦女に崎樋川参詣を奨して若者の垣間見に便を與へたともいひ、むかし若狭町(ワカサマチ)の阿嘉(アカ)といふ多情男が、泊の伊佐(イサ)といふ美女に戀して百日百夜この樋川に祈願をかけれ故事に基づくともいわれてをるが、第一説は恐らく事實であろう

〇泊村の北半里許なる安謝湊(アヂヤミナト)に、銘刈御殿(メカルゴテン)といふ堂宇あって、傍に天降井(アモリガー)といふ泉もある、これは銘刈子(メカルシー)と呼ぶ農夫が 天女と縁を結んだ所として、今も舊六月と九月に妙齢婦女の参詣がある、此種の伝説は眞喜志(マキシ)村にも國場村にもあって、羽衣式傳説は、恐らくは沖縄に古來から在つたものらしい、銘刈子の傳説といふのは」

『今はむかし、泊村の天久といふ所に銘苅子と呼ふ農夫ありけり、原の行もとり畑の行かへりに、路傍なる泉の邊に當っていつも異やうの光明たなひき上るを不思儀におもひ、ある時そつと窺ひ見し

今日(ケフ)のよかる日や下界(シヂヤ)の目も無(チ)らん心やすやすと洗(アラ)て上(ヌ)ぼら

といふ風情にて、如何にも美しき天女が餘念なく、長き黒髮を洗ひ居るを認めけれは、銘苅子は要ころあれと近寄りて松ヶ枝に懸けある飛衣(トビンス)を隠し置き、驚き惑へる天女をなためて家に伴ひ帰り、わりなく夫婦の契を結ひたりける、かくて數年を經るままに男女二人の子をもふけたりしが、たまたま娘 思鶴(オミヅル)が弟 龜千代(カメチユ)をあやした子守唄

いやうい いやうい なくなよう

わがあじの飛御衣(トビンス)我あじの舞御衣(メーンス)

六股(ムツマタ)のくらに 八股のくらに

稻束(イネツカ)の下に 粟束の中に

置さらししちエん 置古みしちエん

寢なし起きて 泣くなよう

泣かならな哭ゆん 遊バわせ呉もんどうといふのを聞て、天女はゆくりなくも飛衣のありかを覚り、住なれし下界に名残を惜みなから、白雲に乘して昇天なしたりとそ」

【原文参照】

加藤三吾 著『琉球の研究』中,加藤三吾,明治39. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/992457

天久宮(那覇市泊)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.