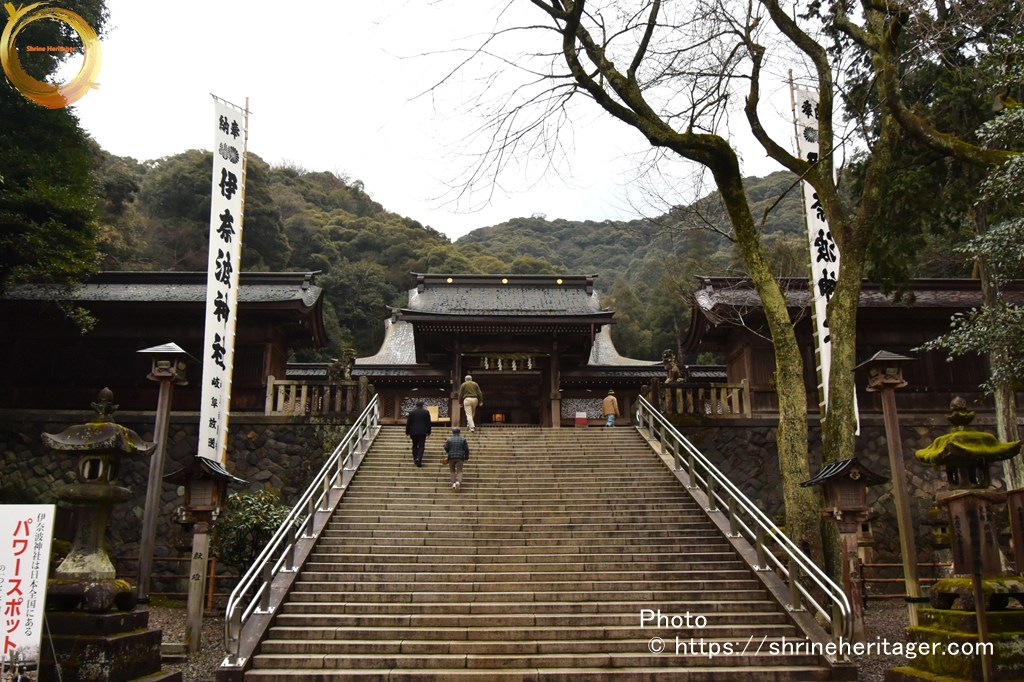

伊奈波神社(いなばじんじゃ)は 社伝に 景行天皇14年 五十瓊敷入彦命の偉徳を偲び武内宿禰により 椿原の地(丸山〈伊奈波神社 旧蹟〉)に鎮斎したのが始まりと云う 天文8年(1539)斎藤道三による稲葉山城の築城により 丸山から現在地へ遷座 合殿には『延喜式』美濃国厚見郡 物部神社(もののへの かみのやしろ)が祀られます

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

伊奈波神社(Inaba shrine)

【通称名(Common name)】

・伊奈波さん(いなばさん)

【鎮座地 (Location) 】

岐阜県岐阜市伊奈波通り1の1

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主祭神》

彦多都彦命(ひこたつひこのみこと)

《相殿神》

(左)日葉酢媛命(ひばすひめのみこと)

(右)五十瓊敷入彦命(いにしきいりひこのみこと)

《配祀神》

渟熨斗媛命(ぬのしひめのみこと)

《合祭神》

物部十千根命(もののべのとおちねのみこと)〈物部神社〉

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・国史記載社〈六国史(『日本書紀』『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』)に記載されている神社〉

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社〈物部神社〉

・ 旧 国幣小社〈伊奈波神社〉

【創 建 (Beginning of history)】

伊奈波神社について

御祭神

主祭神

・五十瓊敷入彦命(いにしきいりひこのみこと)

配祭神

・渟熨斗媛命(ぬのしひめのみこと)

・日葉酢媛命(ひばすひめのみこと)

・彦多都彦命(ひこたつひこのみこと)

・物部十千根命(もののべのとおちねのみこと)伊奈波神社の由緒

主祭神である五十瓊敷入彦命は、第十一代垂仁天皇と日葉酢姫命の長男であり、第十二代景行天皇の兄にあたります。

『古事記』『日本書紀』によると命は父である垂仁天皇から弓矢を賜り武事をおさめ、また勅命により河内、大和、摂津、美濃などの諸国を開拓され、八百もの池溝をひらかれました。これにより、農事が豊かになり、天下が泰平になったと伝えています。更に、物部十千根命の協力の下、石上神宮に神剣千口を納め有事に備える等、農耕や軍事にご活躍されました。

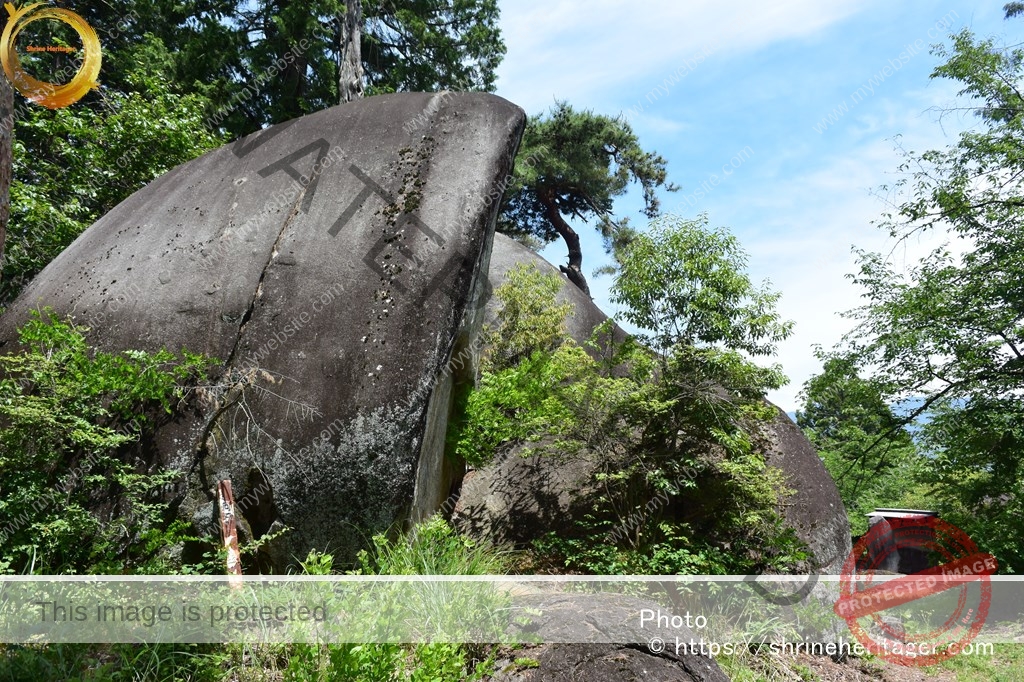

伊奈波神社古縁起では景行天皇の勅命により、「金石」という鏡を破る不思議な神石が命によって奥州から美濃に運ばれたと記されています。この「金石」が一夜にして山となり、そこへ命と王子達がお隠れになりました。この山が「金石」によってできた事から「金山」と呼ばれ、後に「稲葉山」となりました。命が薨去なされた翌年(景行14年)に、命のご遺徳を偲び、忠臣の竹内宿禰が稲葉山近くの丸山の地に命をお祀りになられ、天文8年に斎藤道三が稲葉山を居城とするにあたり、現在の稲葉山の麓の地に奉遷されました。

当地は揖斐・長良・木曽の三川に囲まれ、水の恩恵に浴していますが、一方では洪水等の水害に悩まされてきました。稔り豊かな土地を願う人々にとって、水を制するには金を以って当てるという陰陽五行説より、周囲には水・金に関する地名が多くあり、当社は水防の神としても信仰されてきました。

伊奈波神社公式HPより

https://www.inabasan.com/about/

由緒

当社の祭神・主神は、五十瓊敷入彦命(垂仁天皇の第一皇子に坐す)、配祀神に淳熨斗媛命(主神の妃君に坐す)、日葉酢媛命(主神の母君に坐す)、彦多都彦命(主神の外祖父に坐す)、物部十千根命(主神の功臣に坐す)を奉斎する。

主神は、英邁勇武に坐し頑愚強暴良民を悩ます東夷を征して教化を布き、又地方の産業開発には特に意を用いて濃、尾、摂、河、泉、和の広い地域に亘りて池溝を通じて水利を図り、農業を奨励して民生の安定、福利増進に尽し給うた。又鍛(かぬち)河上を喚して剣1000口を作り大和国石上神宮に納めて有事に備え国土の治安維持に任じ給うた。

最近神徳を慕って土建、交通、水利、ダム関係の参拝者が非常に多い。

御鎮座は、景行天皇14年、命の偉徳を偲び武内宿禰をして椿原の地(今の岐阜公園丸山の地)に鎮斎せしめ給うたのが始まりで、今から約1900年以前のことである。降って天文八年斎藤秀龍(道三)稲葉山を居城とするに当り現社地に遷し奉った。

昭和14年11月1日国幣小社に列っせられ、社頭の殷賑は年と共に加わりつつある。

※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

【由 緒 (History)】

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

社伝に 五十瓊敷入彦命は 朝廷の命により奥州を平定し 平田河(長良川の古流)まで戻ると 五十瓊敷入彦命の成功を妬んだ者の讒言(ざんげん)により 朝敵とされてしまった 丸山の北(即ち古への椿原なり)〈現 丸山神社〈伊奈波神社 旧蹟〉〉で崩御された

翌年勅して之を祀ったのが 伊奈波神社という

【抜粋意訳】

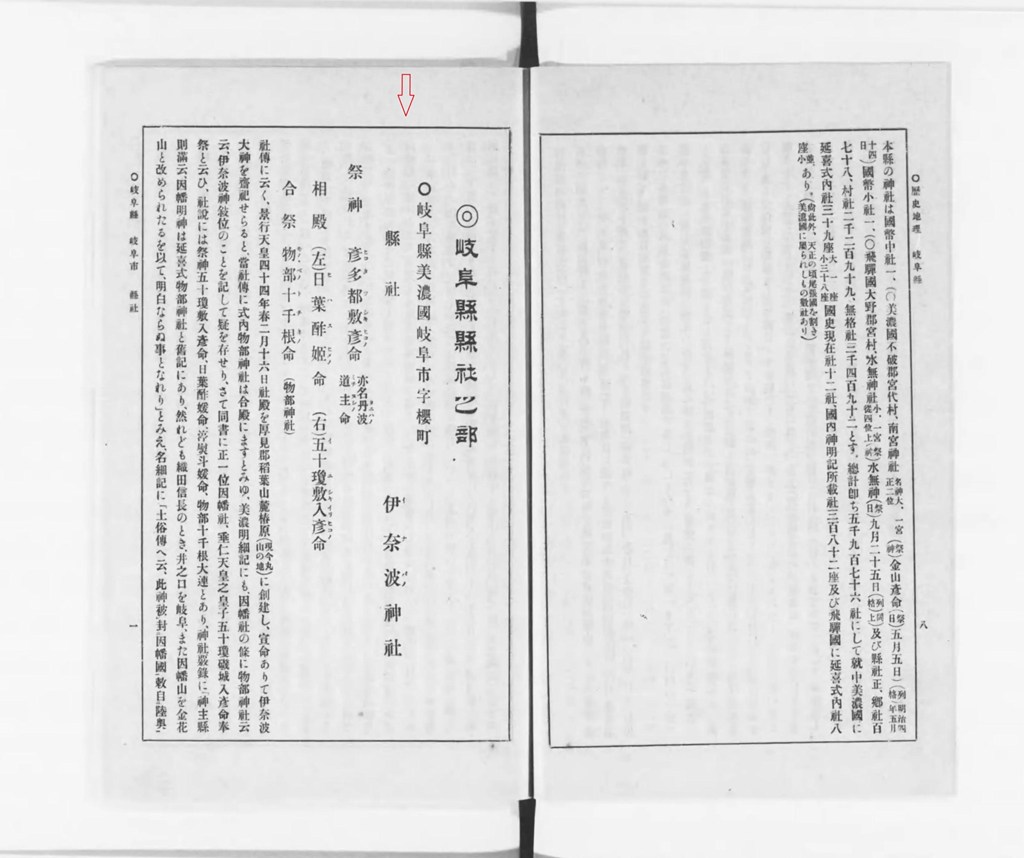

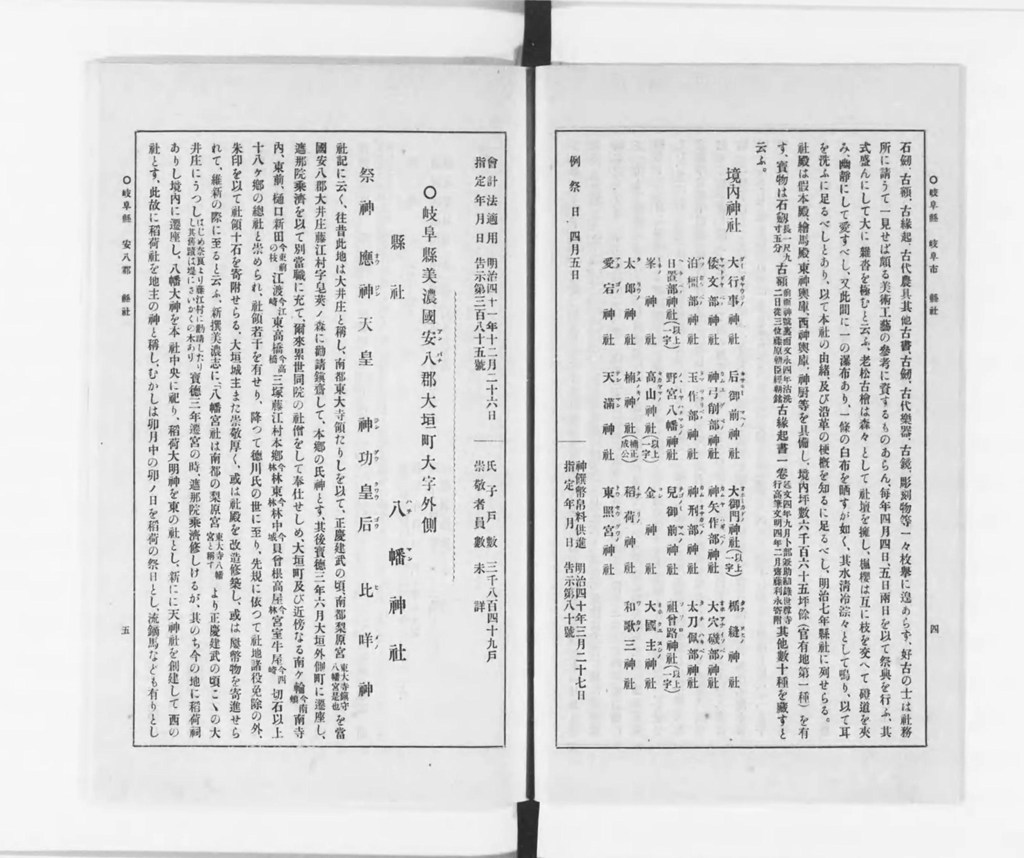

◎岐阜縣 縣社之部

〇岐阜縣美濃國岐阜市字櫻町

縣社 伊奈波(イナバノ)神社

祭神

彦多都敷彦(ヒコタツサキヒコノ)命

亦名丹波道主(タニハノミチヌシノ)命相殿

(左)日葉酢姫(ヒハスヒメノ)命

(右)五十瓊敷入彦(イニシキイリヒコノ)命合祭

物部十千根(モノノベノトチネノ)命(物部神社)社傳に云く、景行天皇四十四年春二月十六日社殿を厚見郡稲葉山麓椿原(現今丸山の地)に創建し、宣命ありて伊奈波大神を齊祀せらると、当社傳に式内物都神社は合殿にますとみゆ、

美濃明細記にも、因幡社の條に物部神社云云、伊奈波神叙位のことを記して擬を存せり、さて同書に正一位因幡社、垂仁天皇之皇子五十瓊磯城入彦命奉祭と云ひ、

社説には祭神五十瓊敷入彦命、日葉酢媛命、淳熨斗媛命、物郡十千根大連とあり、

神社覈録に「神主縣則満云、因幡明神は延喜式物部神社と舊記にあり、然れども織田信長のとき、井之口を岐阜、また因幡山を金花山と改められたるを以て、明白ならぬ事となれり」とみえ、

名細記に「土俗傳へ云、此神被封因幡國敦自陸奥金石を取来て止此地云々、伊奈波山又 稱 金花山者、陸奥国金花山を形容て稱之歟」とある

説どもをとり總べて考ふるに、日子坐王の子美知能宇斯王は稲葉國造となり玉ひ、其弟神大根王は三野國造本巣國造の祖にて、因幡美濃両國に所縁あり、故に土俗の傳に被封因幡國とは云ひしにて、外祖の御ことを誤り傳へたるものとみえたり、

斯れば、實は三野國本巣國造のゆかりによりて、其御兄にます美知能宇斯王、及び御女なる比婆須比賣命を祭りて伊奈波神と稱へ奉り、五十瓊敷命其御妻淳熨斗姫命、及び物部十千根連を祭りて、物部神社と稱へて名社なりけんが、故ありて二社を一社に合せ祭りしより、或は伊奈波神は物部神社の如く、物部神は伊奈波神社の如くにも聞ゆるばかりになりこしものなるべし、さて五十瓊敷命は石上神社の神宝を主り、十箇の品部を掌り給へるを以て物部神と云ひ、又御妹大中姫の其神寶を十千根連に掌らしめつる所由によりて、物部十千根をも合せ祭れるにやあらん、かかれば、因幡神社傳に物部神社合殿にますと云へる、根拠あるが如くに聞ゆれど、確証を得ざれば今定めがたし、

然れど神紙志料美濃國式社考には、式外ノ社として載せられたり、

新撰美濃志に、「稲葉権現社は南の山西の麓の高き所、町よりは東の方にあり云々」、

美濃神名記に「正一位伊奈波大神また從五位下物部明神とあるは此社の事也」といひ、

木曾路名勝圖會に、「當社初め伊奈波山椿原の地にありしを、天文八年齋藤秀龍城を築く時、今の地に遷座なし奉るといへり、濃陽徇行記に、「むかしは、本社は北の方丸山に鎮座、峰ノ権現は天守臺の所に鎮座ありしが、土岐の家臣永井豊後守始めて城を築きし時、今の山に鎮座す、又前太平記には源國房城を構しといへり、丸山の根に今深淵とありて御手洗と稱す、昔は七千貫の社領ありしと云」としるせり、神位は

續日本後紀に、仁明天皇承和十二年七月辛酉、國司等の解状に依りて從五位下を授けられし由志るし、

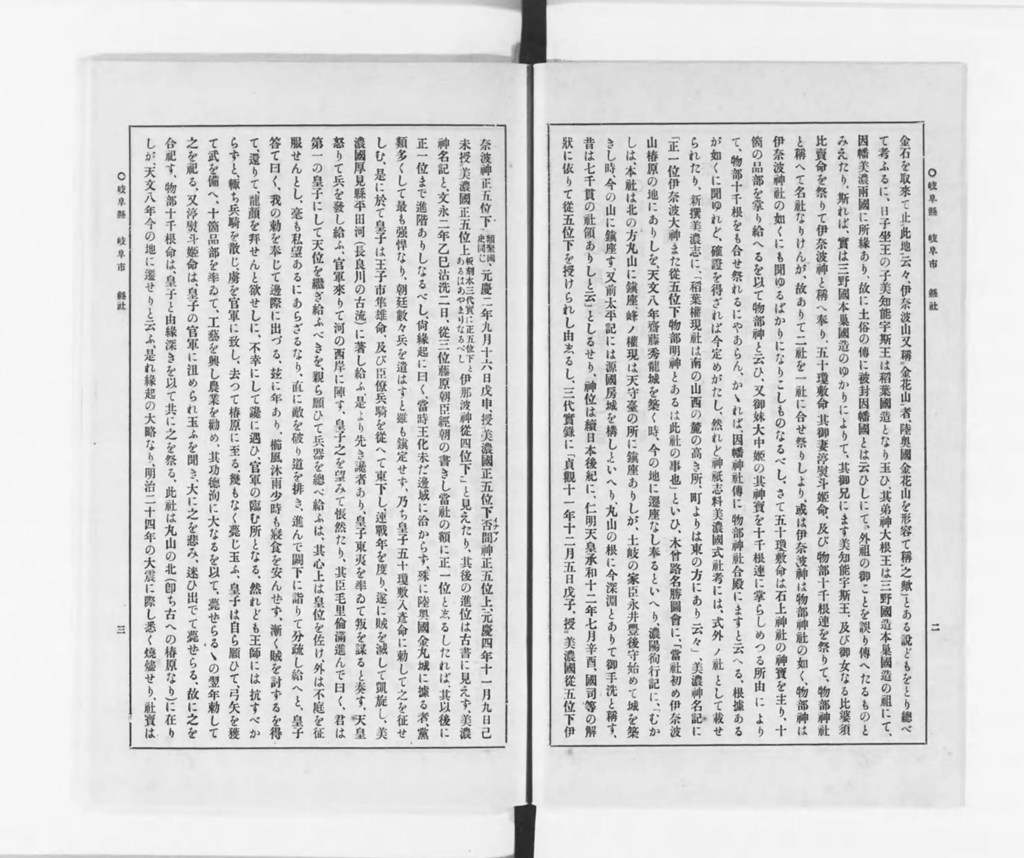

三代実録に「貞観十一年十二月五日戊子、授美濃國從五位下伊奈波神正五位下〔類聚国史同じ〕、元慶二年九月十六日戊申、授美濃國正五位下否間(イナマノ)神正五位上、元慶四年十一月九日己未授美濃國正五位上〔板刻本三代實に正五位下とあるはあやまりなるべし〕伊那波神從四位下」と見えたり、

其後の進位は古書に見えず、

美濃神名記と、文永二年乙巳枯洗二日、從三位藤原朝臣經朝の書きし當社の額に正一位と志るしたれば、其以後に正一位まで進階ありしなるべし、尚縁起に曰く、當時王化未だ邊域に洽(あまねし)からず、殊に陸奥國金丸城に據る者、黨(なかま)類多くして最も強桿なり、朝廷數々兵を遺はすと雖も鎭定せず、乃ち皇子五十瓊敷入彦命に勅して之を征せしむ、是に於て皇子は王子市隼雄命、及び臣僚兵騎を從へて東下し、連戦年を度り、遂に賊を滅して凱旋し、美濃國厚見縣平田河(長良川の古流)に着し給ふ、

是より先き讒者(そしるもの)あり、皇子東夷を率いて叛を謀ると奏す、天皇怒りて兵を発し給ふ、官軍来りて河の西岸に陣す、皇子之を望みて悵(いたむ)然たり、其臣毛里倫満進んで曰く、君は第一の皇子にして天位を継ぎ給ふべきを、親ら願ひて兵器を總べ給ふは、其心上は皇位を佐け、外は不庭を征服せんとし、毫(わずか)も私望あるにあらざるなり、直に敵を破り道を排き、進んで闕下(けっか)に詣りて分疏し給へと、皇子答て曰く、我の勅を奉じて邊際に出づる、茲に年あり、櫛風沐雨少時も幾食を安んぜず、漸く賊を討ずるを得て、還りて、龍顔を拝せんと欲せしに、不幸にして讒(そしり)に遇ひ、官軍の臨む所となる、然れども王師には抗すべからずと、轍ち兵騎を散じ、虜を官軍に致し、去つて椿原に至る、幾もなく薨じ玉ふ、

《意抜粋訳》

゛皇子は官軍を望んで心を痛めていた。そこで家臣の毛里倫満が進み出て言った「陛下は第一の皇子であって天位を継がれるべき方です ご自身から兵を整えてこれを為すのは 内心では皇位を助けようとし 外には不義を征服しようとするのであって 少しの私欲もありません 直ちに敵を破って道を開き 進んで朝廷(闕下)に参上して申し上げなさい」

皇子は答えて「私は(お上の)勅を奉じて辺境に出て来てもう長い年月が経ち 風に髪を梳き雨に身を濡らすような苦労が続き ほんのわずかの安らぎも得られませんでした ようやく賊を討って帰還して 天皇の御前に拝謁しようと思っていたところ 不幸にも讒言にあい 官軍が差し向けられる事態となった しかし王師(朝廷の軍)には抗しがたく そこで兵や馬を解き 捕虜を官軍に差し出して去り 椿原に至ると 間もなく(その地で)崩御された」゛

皇子は自ら願ひて、弓矢を獲て武を備へ、十箇品部を率いて、工藝を興し農業を勧め、其功徳洵に大なるを以て、薨ぜらるるの翌年勅して之を祀る、

又淳慰斗姫命は、皇子の官軍に沮(はばむ)められ玉ふを聞き、大に之を悲み、迷ひ出でて薨ぜらる、故に之を合祀す、

物郎十千根命は、皇子と由縁深きを以て共に之を祭る、此社は丸山の北(即ち古への椿原なり)に在りしが、天文八年今の地に遷せりと云ふ、是れ縁起の大略なり、

明治二十四年の大震に際し悉く焼燼せり、社寶は石劒、古額、古縁起、古代農具其他古書、古劒、古代樂器、古鏡、彫刻物等一々枚挙に遑あらず、好古の士は社務所に請うて一見せば頗る美術工芸の参考に資するものあらん、

毎年四月四日、五日両日を以て祭典を行ふ、其式盛んにして大に雑沓を極むと云ふ、

老松古檜は森々として社壇を擁し、楓櫻は互に枝を交へて磴道を爽み、幽静にして愛すべし、又此間に一の瀑布あり、一條の白布を晒すが如く、其水清冷淙々として鳴り、以て耳を洗ふに足るべしとあり、以て本社の由緒、及び沿草の梗概を知るに足るべし、

明治七年縣社に列せらる。

社殿は假本殿、絵馬殿、東神輿庫、西神輿庫、神厨等を具備し、境内坪数六千百六十五坪餘(官有地第一種}を有す、

寶物は石劔〔長一尺九寸五分〕古額〔前面神號 裏面文永四年枯洗二日従三位藤原朝臣經朝銘〕古縁起書一巻〔延文四年九月卜部兼助勘録世尊寺行高筆 文明四年二月斎藤利長寄附〕其他数十種を藏すと云ふ。境内神社

大行事神社 后御前神社 大御門神社 楯縫神社

倭文部神社 神弓削部神社 神矢作部神社 大穴礒部神社

泊橿部神社 玉作部神社 神刑部神社 太刀佩部神社

日置部神社 野宮八幡神社 兒御前神社 祖曾路神社

峯神社 高山神社 金神社 大國主神社

太郎神社 楠神社 稲荷神社 和歌三神社

愛宕神社 天満神社 東照宮神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』中,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088278

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』中,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088278

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』中,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088278

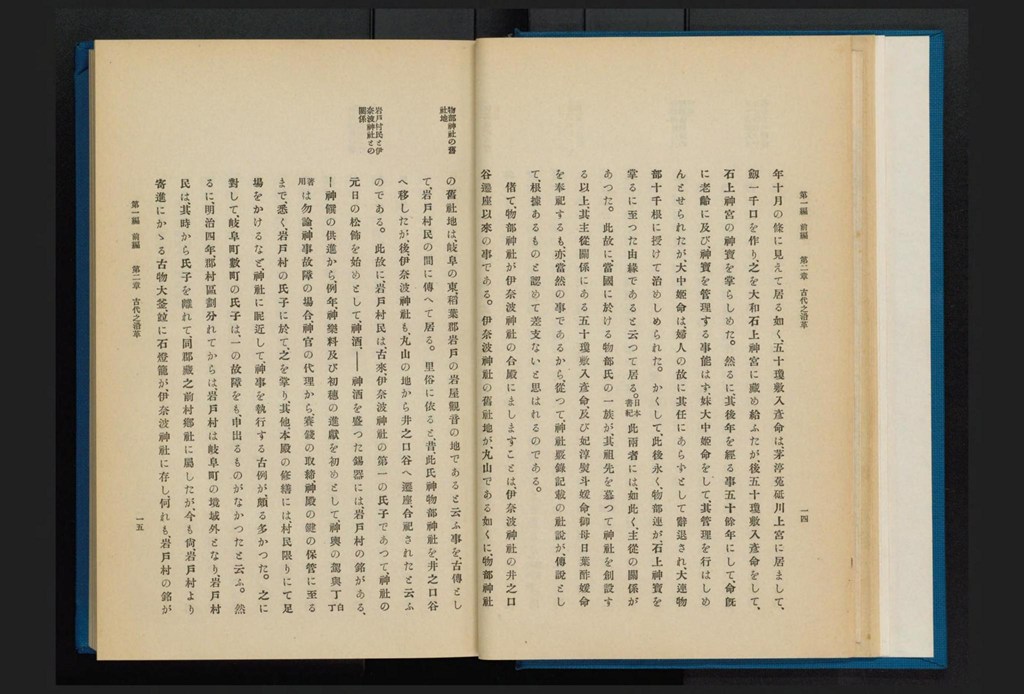

『岐阜市史』昭和3年に記される内容

『延喜式神名帳』には 美濃国厚見郡「伊奈波神社」の社名は記されていません

「伊奈波神社」は 式外社とされていますが

『延喜式神名帳』に記載されている美濃国厚見郡「物部神社」について 「伊奈波神社」に合祀された物部神社であるとも 又「伊奈波神社」自体が式内・物部神社であるとする説もあります

【抜粋意訳】

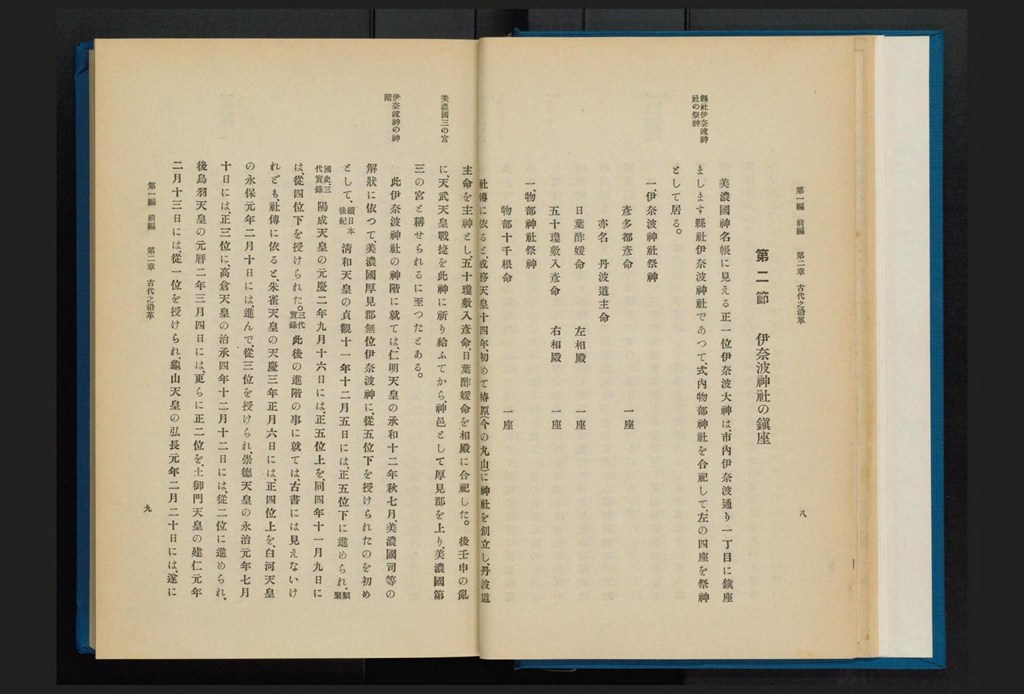

第一編 前編 第二章 古代之沿革

第二節 伊奈波神社の鎮座

縣社 伊奈波神社の祭神

美濃国神名帳に見える正一位伊奈波大神は、市内伊奈波通り一丁目に鎮座まします縣社伊奈波神社であつて、式内物部神社を合祀して、左の四座を祭神として居る。

一、伊奈波神社祭神

彦多都彦命 一座 亦名 丹波道主命

日葉酢媛命 左相殿 一座

五十瓊敷入彦命 右相殿 一座一、物部神社祭神

物部十千根命 一座

社傳に依ると、成務天皇十四年、初めて椿原(今の丸山)に神社を創立し、丹波道主命を主神とし、五十瓊敷入彦命、日葉酢媛命を相殿に合祀した。後壬申の亂に、天武天皇戦捷を此神に祈り給ふてから、神邑として厚見郡を上り、美濃国第三の宮と稱せられるに至つたとある。

伊奈波神社の神階

此 伊奈波神社の神階に就ては、仁明天皇の承和十二年秋七月、美濃國司等の解状に依つて、美濃國厚見郡 無位 伊奈波神に、従五位下を授けられたのを初めとして、〔續日本後紀〕清和天皇の貞観十一年・・・・(中略)・・・・

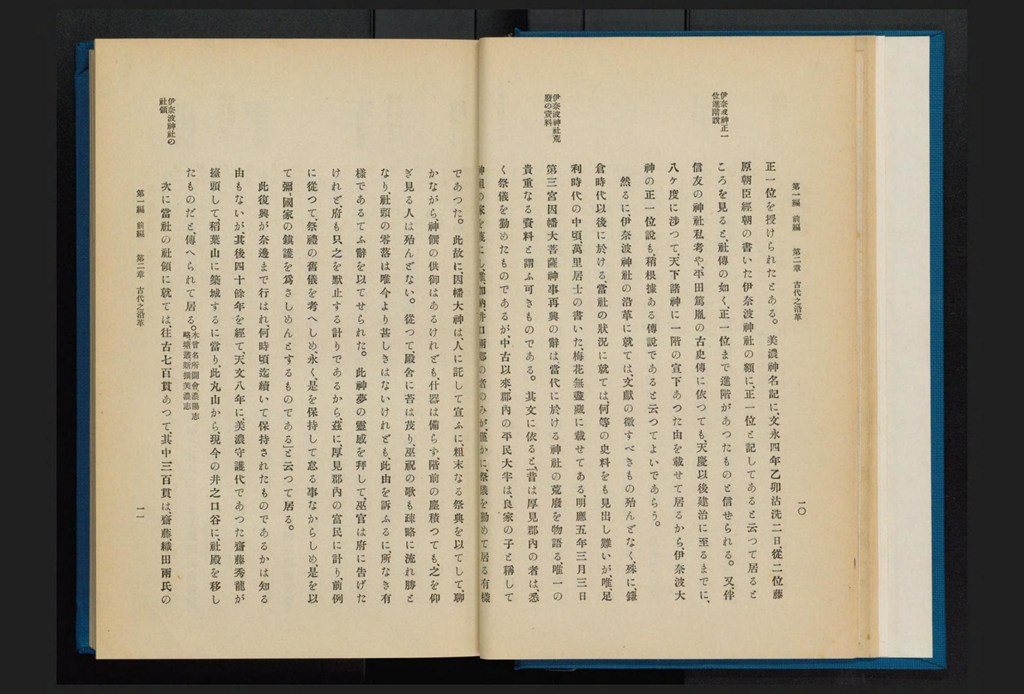

龜山天皇の弘長元年二月二十日には、遂に正一位を授けられたとある。伊奈波神 正一位進階説

美濃神名記に文永四年乙卯沽洗二日、従二位藤原朝臣經朝の書いた伊奈波神社の額に、正一位と記してあると云つて居るところを見ると、社傳の如く、正一位まで進階があつたものと信ぜられる。又、伴信友の神社私考や平田篤胤の古史傳に依つても、天慶以後建治に至るまでに、八ヶ度に渉つて、天下諸神に一階の宣下あつた由を載せて居るから、伊奈波大神の正一位説も、稍根拠ある傳説であると云つてよいであらう。

伊奈波神社 荒廃の資料

然るに、伊奈波神社の沿革に就ては、文献の徴すべきもの殆どなく、殊に、鎌倉時代以後に於ける、當社の状況に就ては、何等の史料をも見出し難いが、唯、足利時代の中頃、萬里居士の書いた、梅花無盡蔵に載せてある、明応五年三月三日 第三宮因幡大菩薩神事再興の辞は、當代に於ける神社の荒廃を物語る、唯一の貴重なる資料と謂ふ可きものである。其文に依ると、昔は厚見郡内の者は、悉く祭儀を勤めたものであるが、中古以来、郡内の平民大半は、良家の子と稱して神祖の家を蔑にし、唯、加納、井口、両郷の者のみが、僅かに、祭儀を勤めて居る有様であつた。此故に、因幡大神は、人に託して宣ふに、粗末なる祭典を以てして、聊かながら、神饌の供御はあるけれども、什器は備らず、階前の塵積つても、之を仰ぎ見る人は殆どない。従つて、殿舎に苔は茂り、巫祝の歌も疎略に流れ勝となり、社頭の零落は唯今より甚しきはないけれども、此由を訴ふるに、所なき有様であるてふ辞を以てせられた。

此神夢の霊威を拝して、巫官は府に告げたけれど、府も只之を黙止する計りであるから、茲に、厚見郡内の富民に計り、前例に従つて、祭禮の舊儀を考へしめ、永く、是を保持して怠る事なからしめ、是を以て彌、國家の鎭護を爲さしめんとするものであると云つて居る。此復興が奈邊まで行はれ、何時頃迄續いて保持されたものであるかは知る由もないが、其後 四十餘年を経て、天文八年に、美濃守護代であつた齋藤秀龍が台頭して、稲葉山に築城するに當り、此 丸山から、現今の井之口谷に、社殿を移したものだと、傳へられて居る。〔木曽名所圖會、濃陽志略、塘叢、新撰美濃志〕

伊奈波神社の社領

次に當社の社領に就いては、往古七百貫あつて、・・・〈中略〉・・・

其後、徳川時代になつて、貞享二年に至り、尾張藩主徳川光友は、領主である關係から、更に改造を加へると共に、三面の山林を除地とし、其他の十三町步餘を宮山と稱して、神社の用に充てられた。是れが爲めに、境内は頗る壯麗を極め、風致を増し、縣下屈指の靈社となるに至った。維新後,明治六年一月を以て、岐阜縣々社に列せられるに至ったのである 。〔伊奈波神名帳〕伊奈波神社の例祭

尚神社の例祭は、例年四月五日であって、市内から・・・・〈以下略〉

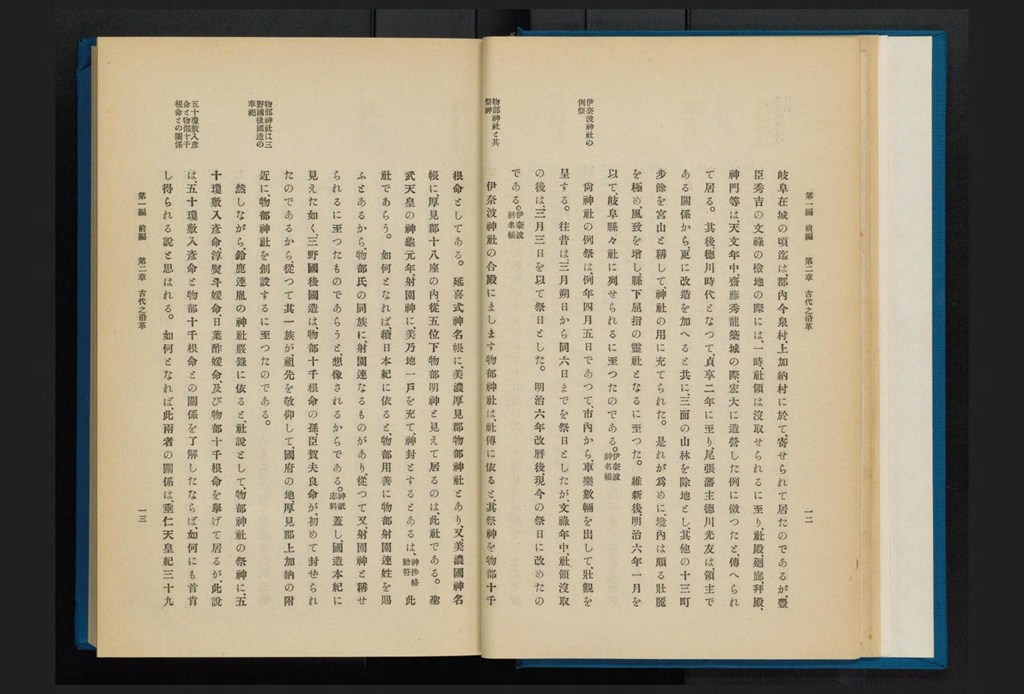

物部神社と其祭神

伊奈波神社の合殿にまします物部神社は、社傳に依ると、其祭神を物部十千根命としてある。延喜式神名帳に、美濃厚見郡物部神社とあり、又美濃國神名帳に、厚見郡十八座の内、従五位下物部明神と見えて居るのは、此社である。

聖武天皇の神龜元年、射園神に、美乃地一戸を充て、神封とするとあるは、〔神抄格勅符〕此社であらう。

如何となれば、續日本紀に依ると、物部用善に物部射園連姓を賜ふとあるから、物部氏の同族に、射園連なるものがあり、従つて又、射園神と稱せられるに至つたものであらうと、想像されるからである。〔神祇志料〕物部神社は三野國後國造の奉祀

蓋し、國造本紀に見えた如く、三野國後國造は、物部十千根命の孫、臣賀夫良命が、初めて封ぜられたのであるから、従つて其一族が、祖先を敬仰して、國府の地、厚見郡上加納の附近に、物部神社を創設するに至つたのである。

五十瓊敷入彦命と物部十千根命との関係

然しながら、鈴鹿速胤の神社覈録に依ると、社説として、物部神社の祭神に、五十瓊敷入彦命、淳熨斗媛命、日葉酢媛命、及び物部十千根命を挙げて居るが、此説は五十瓊敷入彦と物部十千根命との関係を了解したならば、如何にも首肯し得られる説と思はれる。

如何となれば、此両者の関係は、垂仁天皇紀三十九年十月の條に見えて居る如く、五十瓊敷入彦命は、茅渟菟砥川上宮に居まして、劔一千口を作り、之を大和石上神宮に藏め給ふたが、後 五十瓊敷入彦命をして、石上神宮の神寶を掌らしめた。

然るに、其後年を経る事 五十餘年にして、命既に老齢に及び、神寶を管理する事能はず、妹 大中姫命をして、其管理を行はしめんとせられたが、大中姫命は、婦人の故に其任にあらずとして辞退され、大連物部十千根に授けて治めしめられた。かくして、此後永く、物部連が石上神寶を掌るに至つた由縁であると云つて居る。〔日本書紀〕

此両者には、如此く、主従の関係があつた。此故に、當国に於ける物部氏の一族が、其祖先を慕つて神社を創設する以上、其主従関係にある五十瓊敷入彦命、及び妃淳熨斗媛命、御母 日葉酢媛を奉祀するも、亦、当然の事であるから、従つて、神社覈録記載の社説が傳説として、根拠あるものと認めて差支ないと思はれるのである。

・・・〈以下略 詳しくは原文を参照のこと〉

【原文参照】

岐阜市 編『岐阜市史』,岐阜市,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1170918

岐阜市 編『岐阜市史』,岐阜市,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1170918

岐阜市 編『岐阜市史』,岐阜市,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1170918

岐阜市 編『岐阜市史』,岐阜市,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1170918

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

〈本殿横 二つの祠〉

〔向って右側の祠〕

・大行事神社《主》市隼雄命

・后御前神社《主》毛里倫満女

・峰八王子社《主》当山守護神

・金神社《主》渟熨斗媛命

・大神門神社《主》従臣毛里倫満

・高山神社《主》毛里倫満室

・楯縫部神社《主》品部の神

・倭文部神社《主》品部の神

・神弓削部神社《主》品部の神

・神矢作部神社《主》品部の神

・大穴磯部神社《主》品部の神

・泊橿部神社《主》品部の神

・玉作部神社《主》品部の神

・神刑部神社《主》品部の神

・日置部神社《主》品部の神

・太刀佩部神社《主》品部の神

〔向って左側の祠〕

・野宮八幡神社《主》毛里国満

・總神社《主》供奉軍兵五百余名

・祖曾路神社《主》卜笙博士

・兒御前神社《主》擁烈根命

・大国主神社《主》大国主神

・楠神社《主》楠木正成公

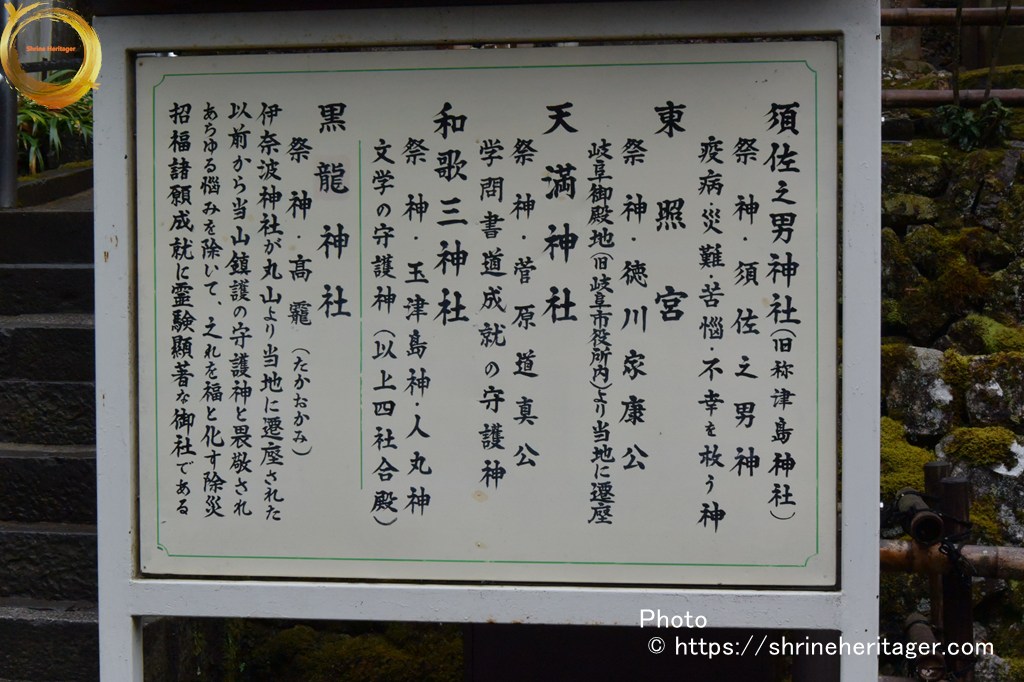

・〈境内社〉黒龍神社《主》黒龍大神(高龗神)

・〈境内社〉和歌三神社《主》住吉神,玉津島神,柿本人丸

・〈境内社〉須佐之男神社《主》須佐之男神

・〈境内社〉天満神社《主》菅原道真公

・〈境内社〉岐阜東照宮《主》徳川家康公

・〈境内社〉大巳貴神社(伊奈波大黒社)《主》大己貴命

・〈境内社〉楓稲荷神社《主》宇迦之御魂神

・〈境内社〉吉備神社《主》吉備津彦命

・〈境内社〉太郎神社《主》祭神不詳

・〈境内社〉金山神社《主》金山大神

・〈境内社〉愛宕神社《主》迦具土神

・〈境内社〉秋葉神社《主》迦具土神

・〈境内社〉忠魂碑《主》護国の英霊

・〈境内社〉松尾神社《主》大山咋神,市杵島姫命

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・〈伊奈波神社 旧蹟〉丸山神社《主》伊奈波大神

丸山神社(まるやまじんじゃ〈伊奈波神社 旧蹟〉)は 稲葉山の一角にある丸山の山頂に鎮座する伊奈波神社の旧鎮座地です 天文8年(1539年)斎藤道三による稲葉山城の築城により 丸山から現在の場所へ遷されたと伝わります

・丸山神社〈伊奈波神社 旧蹟〉(岐阜市赤ケ洞)の記事を参照

・峯本宮《主》日葉酢媛命,徳川家康公,学神,蚕神

古くは稲葉山の山頂に鎮座していました 天文8年(1539年)斎藤道三による稲葉山城の築城により 権現山の山頂に遷座しました

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

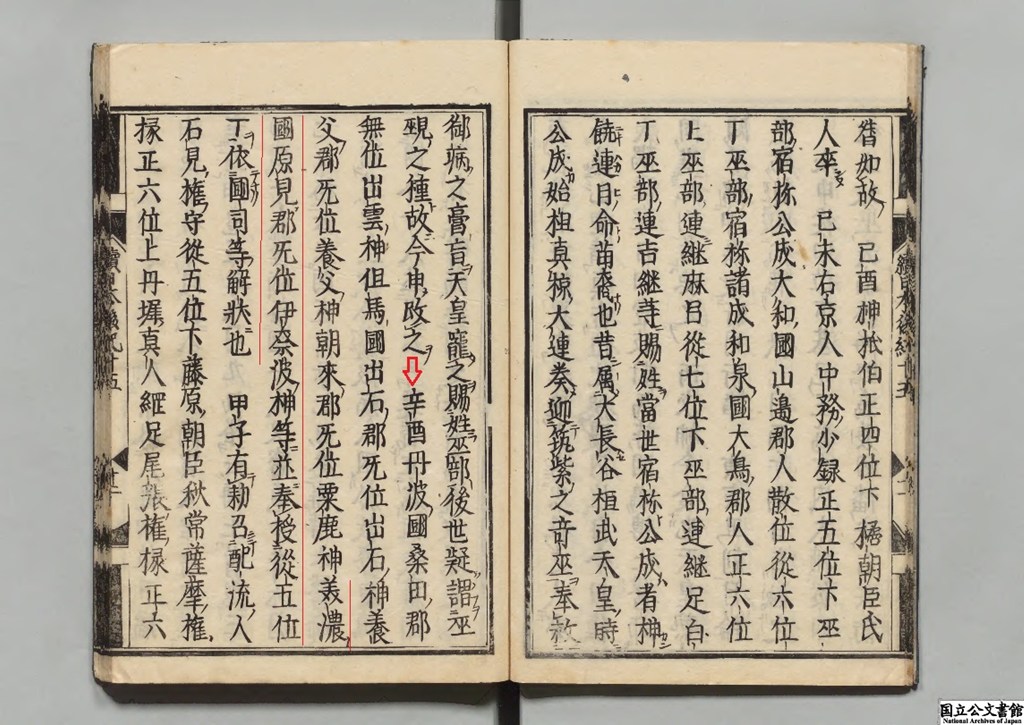

『續日本後紀(Shoku nihon koki)〈貞観11年(869)完成〉』に記される伝承

現 伊奈波神社に 伊奈波神に從五位下を奉授 と記されています

【抜粋意訳】

卷十五 承和十二年(八四五)七月辛酉〈十六〉

○辛酉

丹波國

桑田郡 无位出雲神

但馬國

出石郡 无位出石神

養父郡 无位養父神

朝來郡 无位粟鹿神

美濃國

厚見郡 无位伊奈波神 等に 並に奉授に 從五位下を依に國司等の解状に也〈国司たちの上申書によるものである〉

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『続日本後紀』(869)貞観11年完成 選者:藤原良房/校訂者:立野春節 刊本 寛政07年[旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047680&ID=&TYPE=&NO=

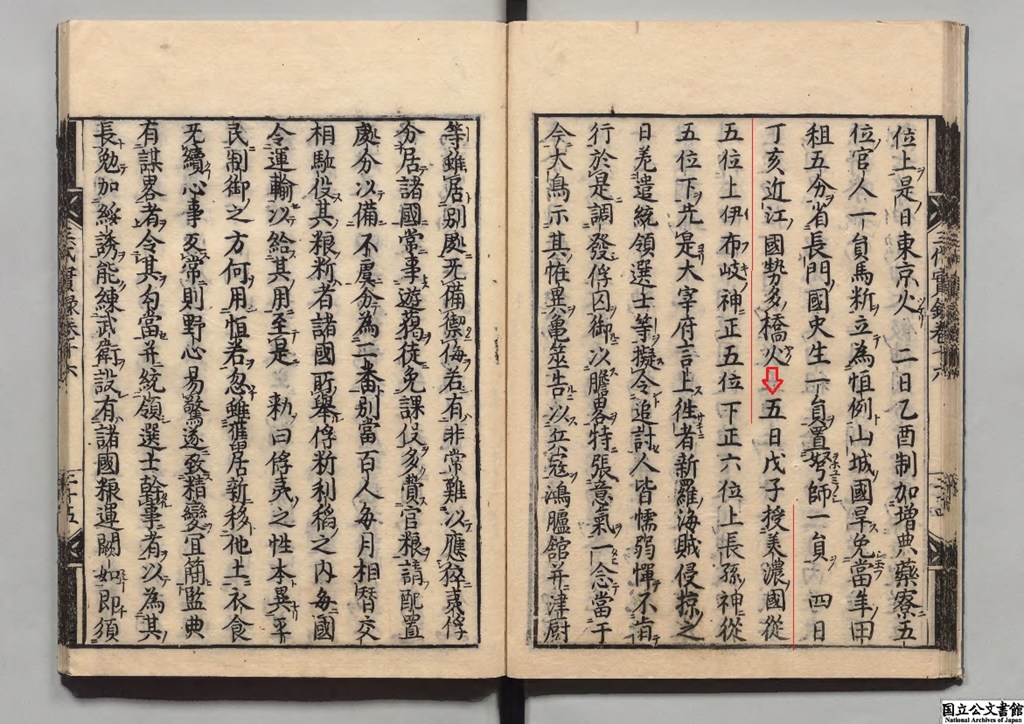

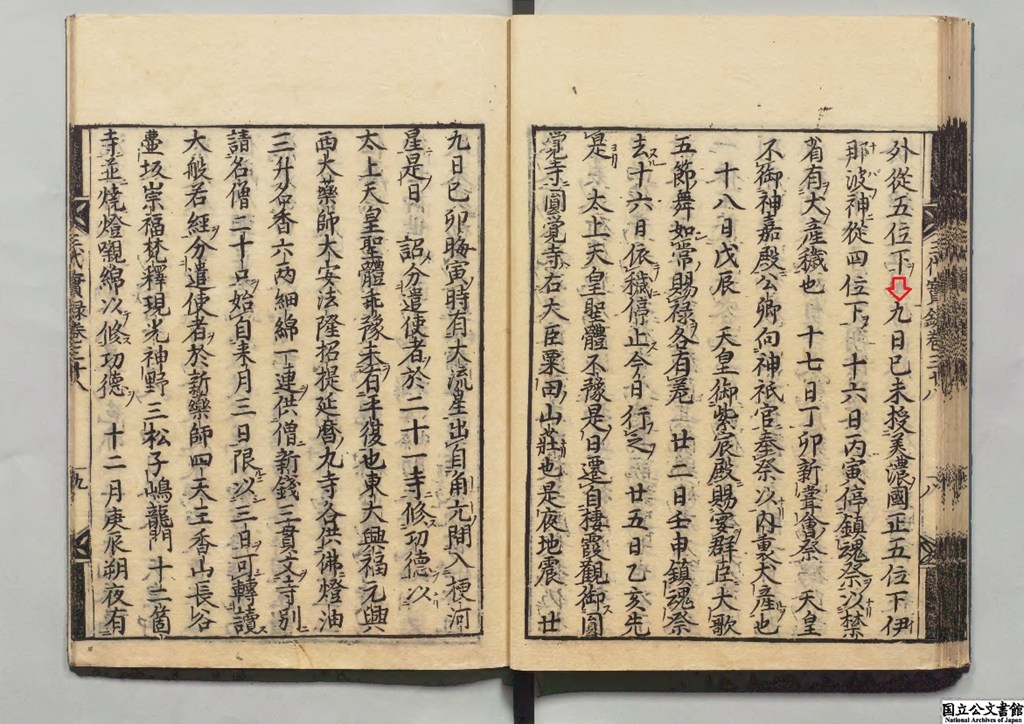

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

現 伊奈波神社に 伊奈波神・否間神・伊那波神として 神階の奉授が 記されています

【抜粋意訳】

卷十六 貞觀十一年(八六九)十二月戊子五日

・戊子五日

美濃国の伊奈波神に従五位上を授く 長孫神は正六位上より従五位下に叙す

これに先だち、大宰府言上して曰く、

「往昔、新羅の海賊侵掠の時、統領・選士等を差遣し追討せしめんと擬したれども、人みな懦弱にして、憚りて行かず。ここにおいて俘囚を調発し、これを御し胆略あり、意気を張りて、一たび千を当つ。

今、大鳥恠異を示し、龜筮これを占えば兵寇を告ぐ。鴻臚の中嶋館并びに津厨等は、離居して別処にあり、禦侮(ぎょぶ)なく。もし非常有らば、猝(にわか)に応ずること難し。

夷俘は諸国に分かれて居し、常に遊事をなし、徒(いたずら)に課役を免れ、官糧を多く費やす。よって、配置処分して不虞に備えんことを請う。二番に分かち、番ごとに百人、毎月あい替えて交々駈役せしめん。その糧は、諸国の夷俘の利稲の内より挙ぐるところを以て、各国運輸し、これに給う。」ここに至りて、勅して曰く、

「俘夷の性は、本(もと)平民に異なり、制御の方、何ぞ恒典を用いん。もし忽ち旧居を離れ、あらたに他土に移し、衣食続かず、心事反常すれば、野心驚きやすく、ついに猜変を致す。

よって、謀略あるものを簡(えら)び、これに勾当せしめ、また統領・選士・幹事らをもってその長となし、よく綏誘(すいゆう=なだめ導く)し、武衛を練らしむべし。もし諸国の糧運ぶこと闕(か)くるときは、すみやかに府司をして廻撥支済せしめよ。

また百人をもって一番とするは、居業に給し難く、転餉多く煩し。よって五十人をもって一番とすべし。」

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫 https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

【抜粋意訳】

卷卅四 元慶二年(八七八)九月十六日戊申

○十六日戊申

散事従五位下 藤原朝臣因香(ふじわらのあそん よりか)を権掌侍(ごんのしょうじ)に任じた

この日 次の神々にそれぞれ神階(しんかい)を授く

美濃国 否間神(いなまのかみ)に 正五位上(しょうごいのじょう) を授く

信濃国 蓼科神(たてしなのかみ)

下野国 賀蘇山神(かそやまのかみ)

遠江国 真蘇原神(ますはらのかみ)赤尾神(あかおのかみ)渋垂神(しぶたるのかみ)

石見国 石塔鬼王帝釈天王国社神(せきとうきおうたいしゃくてんのうこくしゃのかみ)

並びに 従五位下(じゅごいのげ) を授く

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫 https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

【抜粋意訳】

卷卅八 元慶四年(八八〇)十一月九日己未

○九日己未

美濃国 正五位下 伊那波神(いなばのかみ)に従四位下を授く

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫 https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

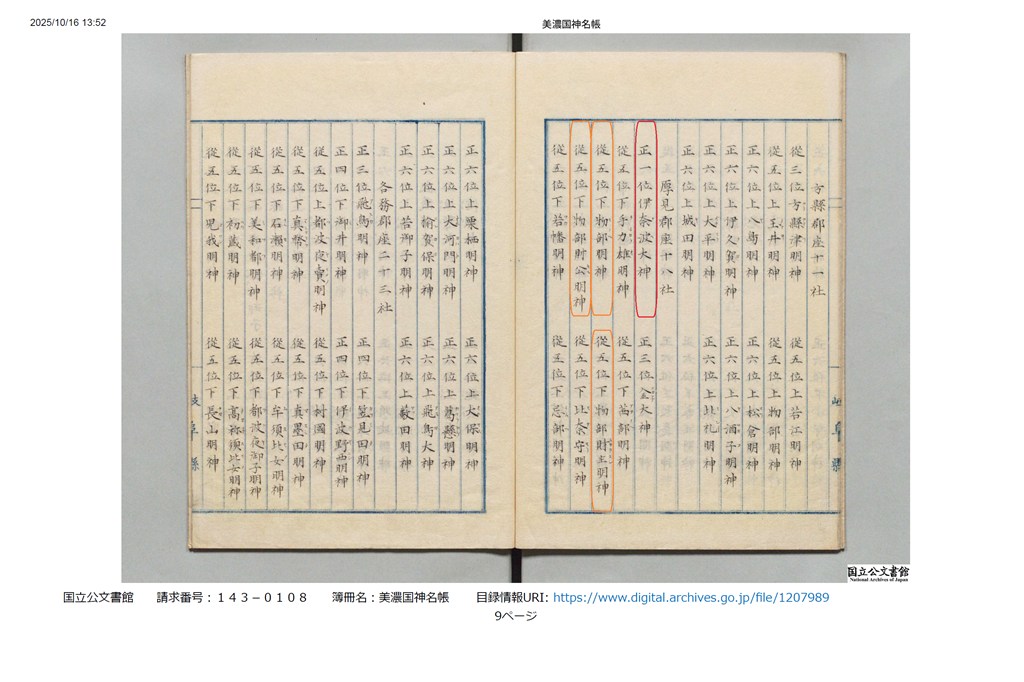

『美濃國神名帳』(938~961年に修撰)に記されている内容

『美濃國神名帳』は天慶―天徳年間(938~961年)に修撰されたものと推測されています

天慶(てんぎょう):938年~947年(朱雀・村上天皇の時代)

天徳(てんとく):957年~961年(村上天皇の時代)

『延喜式』は延長5年(927)とされ ほぼ同時期で 天慶以後も施行・伝写・増補はこの時期にも継続されていました

伊奈波神社については 正一位伊那波大神

物部神社 については 從五位下物部明神 同物部財主明神 同物部財公明神 と別々に記されています

『神社覈録』では「別神にて、式外社と思はれたり」と記していて 伊奈波神社について物部神社とは別神で 式外社であろうと思う と記しています

【原文参照】

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

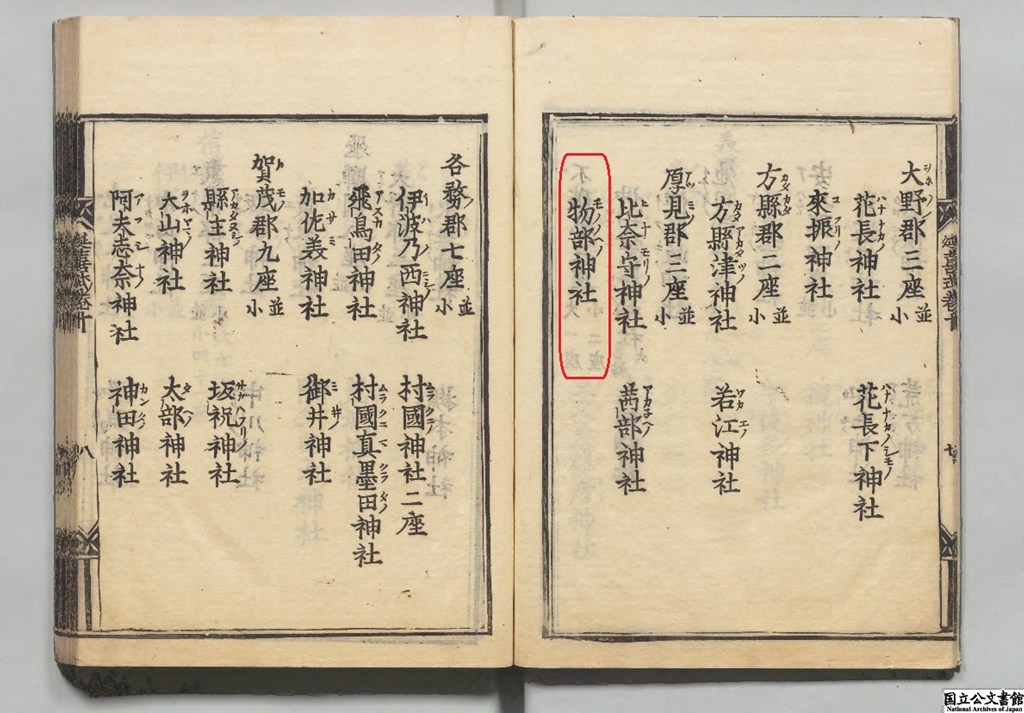

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

『延喜式』美濃国厚見郡 物部神社について「伊奈波神社」に合祀された物部神社であるとも 又「伊奈波神社」自体が式内・物部神社であるとする説もあります

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東山道 382座…大42(うち預月次新嘗5)・小340[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)美濃國 39座(大1座・小38座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)厚見郡 3座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 物部神社

[ふ り が な ](もののへの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Mononohe no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載 「物部神社」の名称を持つ式内社の論社について

太古の大和朝廷では 物部氏は 神道を奉じ軍事を司る氏族として「八十物部(やそのもののべ)」と云われ 絶大な勢力を保持していました

その後 神道を奉じる物部氏の宗家〈物部守屋大連〉は 仏教を信奉する蘇我氏〈蘇我馬子 大臣〉と戦い敗れ〈用命天皇2年(587)〉 物部氏は徐々に衰退をして行く事になります

『延喜式(Engishiki)』(927年12月編纂)の時代となっても かつての物部氏の勢力の大きさを示すように 広範囲に物部の神社は分布しています

東海道

「伊勢國 飯高郡 物部神社」

・伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)〈合祀〉

「伊勢國 壹志郡 物部神社」

・物部神社(津市新家町)〈山辺の行宮〉

「尾張國 春日部郡 物部神社」

・味美白山神社(春日井市二子町)〈合祀〉

・味美二子山古墳(春日井市二子町)〈旧鎮座地〉

・諸大明神社(春日井市松本町)

・八所神社(豊山町豊場木戸)

「尾張國 愛智郡 物部神社」

・物部神社(名古屋市東区筒井)

・御器所八幡宮(名古屋市昭和区)

「甲斐國 山梨郡 物部神社」

・物部神社(笛吹市石和町)

・御室山〈大蔵経寺山〉(笛吹市春日居町)〈旧鎮座地〉

・大石神社(山梨市西)

・大石神社(甲州市塩山赤尾)

・白山建岡神社(山梨市上栗原)

「武蔵國 入間郡 物部天神社」

・北野天神社(所沢市小手指元町)

東山道

「美濃國 厚見郡 物部神社」

・伊奈波神社(岐阜市伊奈波通)

・丸山神社〈伊奈波神社 旧蹟〉(岐阜市赤ケ洞)

・岩戸八幡神社(岐阜市長森岩戸)

・岩戸神社(岐阜市長森岩戸)〈参考論社〉

北陸道

「越中國 射水郡 物部神社」

・物部神社(高岡市東海老坂)

「越後國 頸城郡 物部神社」

・物部神社(上越市清里区)

「越後國 三嶋郡 物部神社」

・二田物部神社(柏崎市西山町)

「佐渡國 雑太郡 物部神社」

・物部神社(佐渡市小倉)

山陰道

「丹波國 船井郡 嶋物部神社」

・荒井神社(南丹市八木町美里字荒井)

「丹後國 與謝郡 物部神社」

・物部神社(与謝野町石川)

「但馬國 城崎郡 物部神社」

・韓國神社(豊岡市城崎町)

「石見國 安濃郡 物部神社」

・物部神社(大田市)石見国一之宮

山陽道

「播磨國 明石郡 物部神社」

・可美真手命神社(押部谷町細田)

・惣社(神戸市西区伊川谷町)

西海道

「壱岐島 石田郡 物部布都神社」

・物部布都神社跡(壱岐市郷ノ浦町田)〈旧鎮座地〉

・天手長男神社(壱岐市郷ノ浦町)〈物部布都神社を合祀〉

・國津神社(壱岐市郷ノ浦町)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

名鉄岐阜駅からR254号経由で北上 約2.5km 車での所要時間は8~10分程度

当日は 長柄川沿いの鵜飼い乗り場から 川原町の古い街並みを通ってみました

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

銀行のATMも

Please do not reproduce without prior permission.

伊奈波通1の交差点迄くれば 善光寺が見えてきます

Please do not reproduce without prior permission.

参拝日は 正月九日でした

伊奈波神社(岐阜市伊奈波通)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

伊奈波神社の幟が立ち並び 沢山の人が参拝に来ています

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居の脇参道から駐車場へと向かいます

Please do not reproduce without prior permission.

駐車場に停めきれない人も多く 参道にも参拝者の車がずらりと並んでいます

Please do not reproduce without prior permission.

社務所前の 鳥居に一礼をして くぐり抜けて 参拝を始めます

Please do not reproduce without prior permission.

参道の中央には 石の太鼓橋がありますが 通行は出来ません

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

向って左奥に〈境内社〉大巳貴神社(伊奈波大黒社)《主》大己貴命が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

向って右には〈境内社〉吉備神社《主》吉備津彦命・太郎神社《主》祭神不詳

朱色の鳥居は〈境内社〉楓稲荷神社《主》宇迦之御魂神

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

向って右手の参道から 石段を上がります

Please do not reproduce without prior permission.

参道の石段を上がると 楼門が構えています

Please do not reproduce without prior permission.

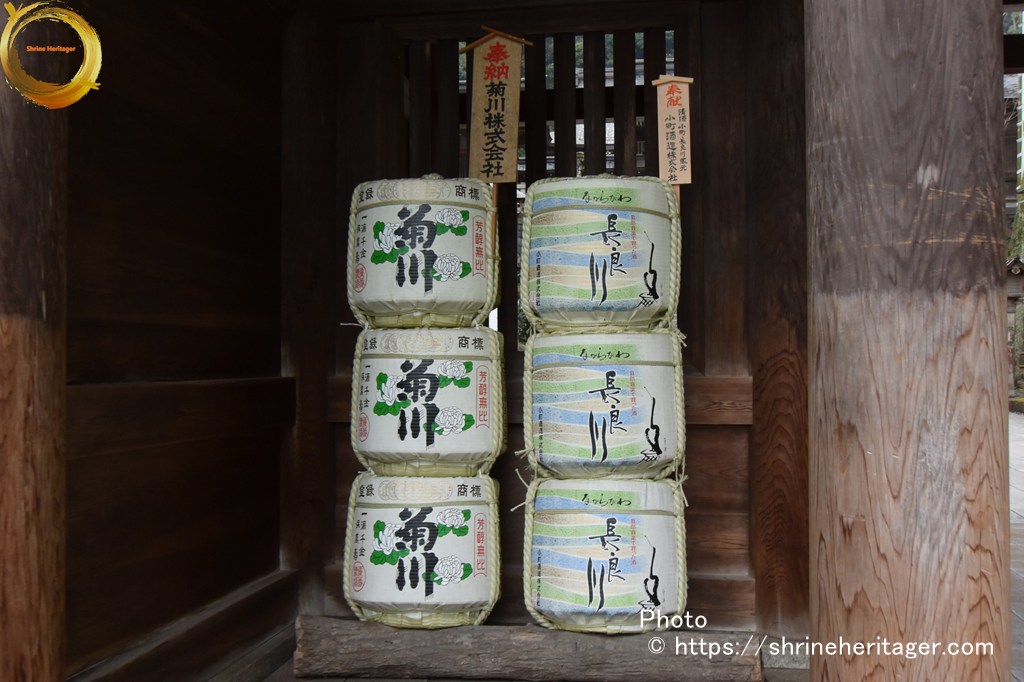

左右には 樽酒が奉献

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

楼門をくぐり抜けます

Please do not reproduce without prior permission.

参道の向かって右手には

〈境内社〉須佐之男神社《主》須佐之男神

〈境内社〉岐阜東照宮《主》徳川家康公

〈境内社〉天満神社《主》菅原道真公

〈境内社〉和歌三神社《主》住吉神,玉津島神,柿本人丸神

〈境内社〉黒龍神社《主》黒龍大神(高龗神)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

再び 参道の石段を上がると拝殿の前には中門が構えています

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 戻ります

中門にも賽銭箱が設けられていますので 時間外の参拝や 初詣など人手の多い時は そこから参拝するのでしょう

Please do not reproduce without prior permission.

参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

参道の先には 岐阜の街が見下ろせます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

駐車場の周囲には

〈境内社〉金山神社《主》金山大神・愛宕神社《主》迦具土神・忠魂碑《主》護国の英霊

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

駐車場の下に在る池には

〈境内社〉松尾神社《主》大山咋神,市杵島姫命

が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

この石碑も駐車場の辺りにあったと想います

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

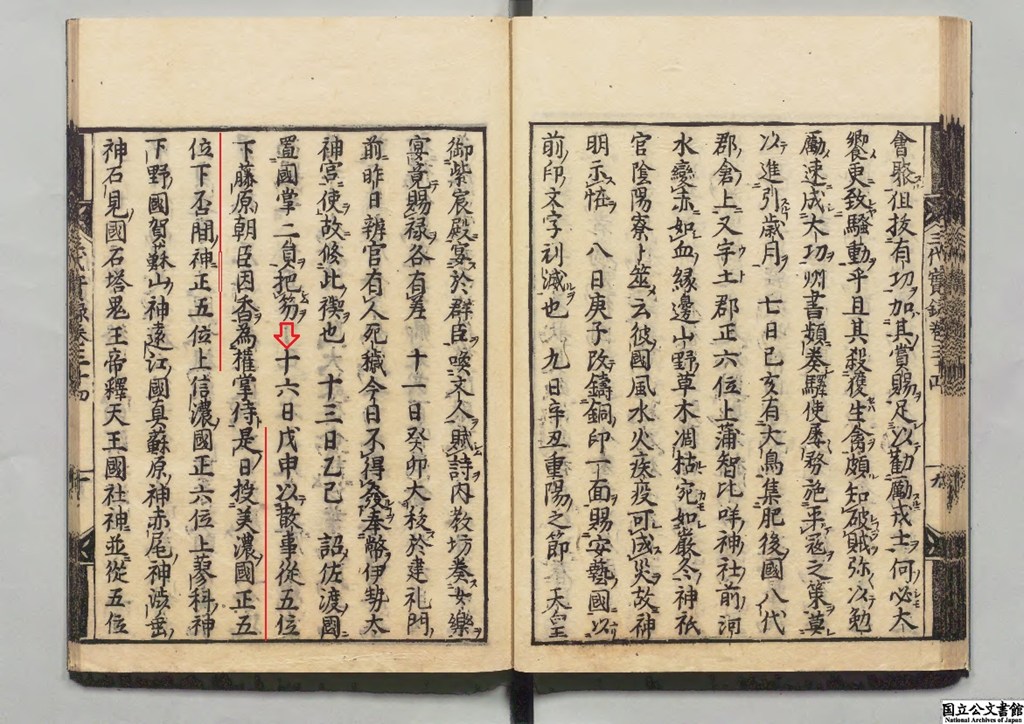

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 物部神社について 所在は゛岐阜稻葉山に在す、古今 因幡明神と稱す゛〈現 伊奈波神社(岐阜市伊奈波通)の相殿〉としていますが

様々な考証の結果 伊奈波神について 伊奈波神と物部神は別神にて 式外社と想える と推察しています

【抜粋意訳】

物部神杜

物部は毛乃々倍と訓べし

○祭神 五十瓊敷入彦命、淳熨斗姫命、日葉酢姫命、十千根命、〔社説〕

○岐阜稻葉山に在す、古今 因幡明神と稱す、

○日本紀、垂仁天皇十五年八月壬午朔、立 日葉酢媛命爲 皇后、〔中略〕生 三男二女、第一曰 五十瓊敷入彦命、三十九年十月、是後 命 五十瓊敷命 卑主 石上神宮之神寳、八十七年二月丁亥朔辛夘、五十瓊敷命、謂 妹大中姫 曰、我老也、不能掌 神賓、自 今以後、必汝主焉、遂大中姫命授 物部十千根大連 而令治、云云、

神主縣則満云、因幡明神は延喜式 物部神社と舊記にあり、然れども土岐齋藤の乱に、因幡山に城を築の時、當社も今の處に遷す、其後 信長公居城し時、井之口を岐阜、因幡山を金花山と地名をさへ改められ、猶又 三七郎殿大乱にて、明白ならぬ事多しと云り、

〔連胤〕按るに、紀伊國 伊都郡 丹生都比女神社を、古今 天野明神と稱する例なるべし、神位

續日本後紀、承和十二年七月辛酉、美濃國厚見郡 無位 伊奈波神、奉授 從五位下、依 國司等解状也、

三代實録、貞観十一年十二月五日戊子、授 美濃國從五位上 伊奈波神 正五位下、元慶二年九月十六日戊申、授 美濃國 正五位下否間神正五位上、同四年十一月九日己未、授 美濃国正五位下 伊那波神 從五位下、

本國神名帳、正一位伊那波大神、〔連胤〕按るに、本國神名帳、從五位下物部明神、同物部財主明神、同物部財公明神とあるは別神にて、式外社と思はれたり、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 物部神社について 所在は記していません

祭神について゛三野後國造の同族、物部氏の祖神を祭る゛として 考証しています

【抜粋意訳】

物部(モノノベノ)神社、

盖 三野後國造の同族、物部氏の祖神を祭る、〔舊事本紀、東大寺古文書、〕

〔○按新抄格勅符云 聖武天皇 神龜元年、射園神に美乃地一戸を充て神封とす、又按 績日本紀、物部用善に物部射園連姓を賜ふ、是に據らは、射園連は物部連の同族にして 物部神 或は射園神と同じき歟、未だ明証を得ず、姑く附て考に備ふ、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 物部神社について 所在は゛因幡神社合殿゛〈現 伊奈波神社(岐阜市伊奈波通)の相殿〉としていますが

様々な考証の結果 定まっていない と結論付けています

【抜粋意訳】

物部神社 因幡神社合殿

祭神

祭日 三月三日

社格所在

今按 岐阜稻葉山因幡神社の傳說に 式内物部神社合殿にますとみえ 美濃名細記にも因幡社の條に物部神社云々 伊奈波神叙位の事を記して疑を存せり

さて同書に正一位因幡社 垂仁天皇之皇子 五十瓊磯城入彥命 日葉酢媛ノ命 渟熨斗媛ノ命 物部ノ十千根大連とあり

神社覈錄に神主 縣則滿云 因幡明神は延喜式物部神社と舊記にあり 然れども織田信長公の時 井之口を岐阜 又 因幡山を金花山と改められたるを以て 明白ならぬ事となれりとみえ

名細記に土俗傳云 此ノ神被封ニ因幡國敕シテ自ニ陸奥 金石を取來て 止ニ此地云々 附會之説歟 伊奈波山 又 稱ニ金花山者陸奥國 金花山を形容て稱之歟とある説ともをとり 總て考るに先づ 開化天皇の皇子を日子坐王と云ひ 其御子に丹波比古多々須美知宇王あり 神大根ヲ王 亦名 八瓜入日子、王あり美知能宇斯ノ王の御女を比婆須比賣ノ命と云ふ 垂仁天皇の大后となりまして 印色之入日子ノ命を生玉へり 印色之入日子ノ命は書紀 垂仁天皇巻に三十九年十月 五十瓊敷命居ニ於 芽渟莵砥川上ノ宮作ニ劔一千口、云々 是後 命ニ五十瓊敷命、俾、主ニ石上ノ神宮之神實ヲ本注に一云云々 是時,楯部。倭文部。神弓削部。神矢作部。大穴磯部。泊橿部。玉作部。神刑部。日置部。太刀佩部。並十箇ノ品部ヲ賜ニ 五十瓊敷皇子云々

八十七年〔五十瓊敷命妹 大中姫ノ命に石上神寶を掌らしめ玉ひし時のことを云る條に〕然テ大中姫命授テ 物部十千根ノ大連ニ、而令 治故 物部連至ニ于今ニ石上ノ神寶 是其縁也とみえたるのみにて 此美濃國に由なきが如くなれども 外會父 日子坐王の子 美知能宇王は稲葉ノ國造となり玉ひ 其弟神 大根王は三野國造 本巢ノ國造の組にて 因幡美濃兩國に所祿あり 故に土俗の傳に被封ニ因幡國とは云りしにて 外祖の御ことを誤り傳へたるものとみえたり 斯れば實は三野ノ國造 本巢ノ國造のゆかりによりて 其ノ御兄にます美知能宇斯ノ王 及御女なる比婆須比賣命を祭りて 伊奈波神と稱へ奉り五十瓊敷命 其御妻 渟熨斗姬ノ命 及 物部十千根ノ連を祭りて 物部神社と稱へて各社なりけんが 後に故ありて二社を一社に合せ祭りしより 或いは伊奈波神は物部ノ神社の如く 物部神は伊奈波神社の如くにも聞ゆるばかりになりこしものなるべし さて五十瓊敷命は石上神社の神寶を主り十筒の品部を掌り玉へるを以て 物部ノ神と云ひ 又 御妹 大中姫の其神寶を十千根をも合せ祭れるにやあらんかかれば因幡神社傳に 物部神社合殿にますと云る據ありて聞ど 確証を得ざれば 今定めがたし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

伊奈波神社(岐阜市伊奈波通)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.