伊勢寺神社(いせでらじんじゃ)は 寛正2年(1461)当村で疫病が流行し多くの村人が亡くなり 疫病鎮めの神として一志郡多気村の牛頭天王社を当地に勧請し高福大明神と称したのが始めと言う 明治41年(1908)式内社の論社3社〈大神神社・物部神社・堀坂神社〉を含む35社を合祀します 昭和5年(1930)伊勢寺神社と改称

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

伊勢寺神社(Isedera shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

三重県松阪市伊勢寺町 972

【地 図 (Google Map)】

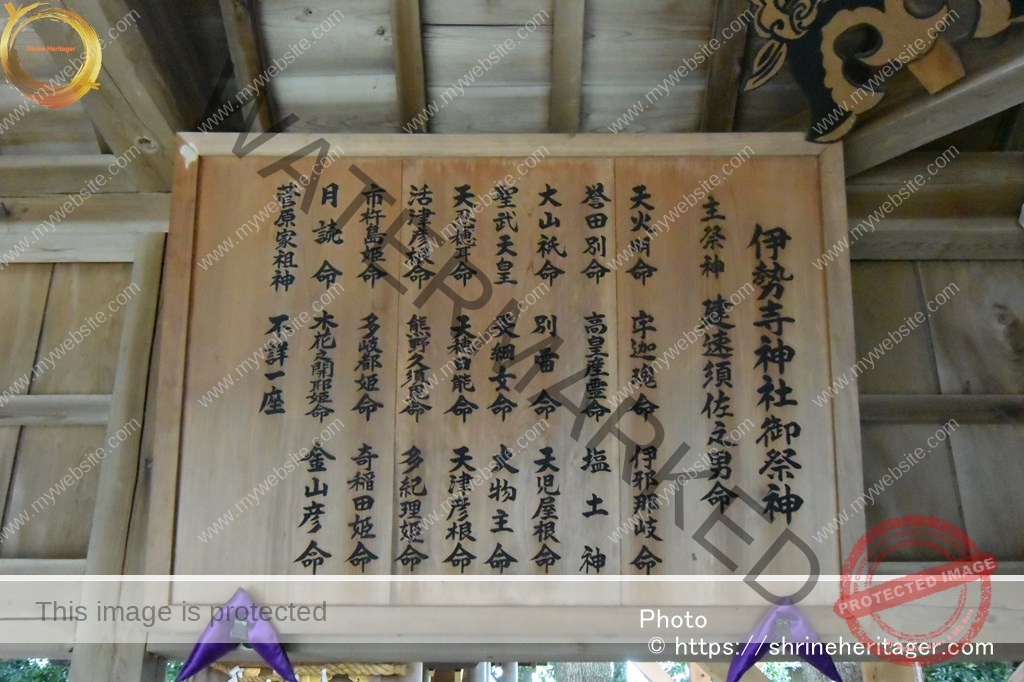

【御祭神 (God's name to pray)】

《主祭神》建速須佐之男命(たけはやすさのをのみこと)

《合祀》

天火明命 宇迦魂命 伊邪那岐命

誉田別命 高皇産霊命 塩土神

大山祇命 別雷命 天児屋根命

聖武天皇 天鈿女命 大物主命

天忍穂耳命 天穂日能命 天津彦根命

活津彦根命 熊野久須毘命 多紀理姫命

市杵島姫命 多岐都姫命 奇稲田姫命

月 読 命 木花之開耶姫命 金山彦命

菅原家祖神 不詳一座

※拝殿の額より

Please do not reproduce without prior permission.

伊勢寺神社御祭神 明治四十一年四月に合祀 〇印 延喜式内社

| 御祭神 | 神社名 | 鎮座所在地 |

| 須佐之男命 | 高福神社 | 伊勢寺町字相田 |

| 〃 | 井之本神社 | 伊勢寺町字王子 |

| 〃 | 清水神社 | 伊勢寺町字戸泉 |

| 〃 | 二夕月神社 | 伊勢寺町字北村 |

| 〃 | 八雲神社 | 伊勢寺町字北村 |

| 〃 | 八枝神社 | 八重田町字福丸 |

| 〃 | 八雲神社 | 深長町字泉 |

| 〃 | 赤城神社 | 野村町字赤城 |

| 〃 | 八雲神社 | 殿村町字宮ノ越 |

| 天火明命 | 〇物部神社 | 伊勢寺町字世古 |

| 宇迦魂命 | 井之本神社 | 伊勢寺町字王子 |

| 伊邪那岐命 | 王子神社 | 伊勢寺町字向王子 |

| 〃 | 多賀神社 | 伊勢寺町字鳥戸 |

| 誉田別命 | 大宮八幡神社 | 伊勢寺町字掘坂 |

| 高皇産霊命 | 高向神社 | 岩内町字藪ノ下 |

| 〃 | 高木神社 | 岩内町辰ノ鼻 |

| 塩土神 | 垣内神社 | 岩内町字藪ノ下 |

| 大山祇命 | 〇掘坂神社 | 伊勢寺町字摩ケ谷 |

| 〃 | 山神神社 | 伊勢寺町字鳥戸 |

| 別雷命 | 井之本神社 | 伊勢寺町字王子 |

| 天児屋根命 | 〃 | 〃 |

| 聖武天皇 | 聖武神社 | 伊勢寺町北浦 |

| 天鈿女命 | 矢ノ宮神社 | 伊勢寺町字鳥戸 |

| 大物主命 | 〇大神神社 | 深長町字泉 |

| 〈八柱神〉 天忍穂耳命 天穂日能命 天津彦根命 活津彦根命 熊野久須毘命 多紀理姫命 市杵島姫命多岐都姫命 | 八柱神社 | 岩内町字藪ノ下 |

| 〃 | 八柱神社 | 深長町字泉 |

| 〃 | 八柱神社 | 殿村町字宮ノ越 |

| 稲田姫命 | 北浦神社 | 岩内町字藪ノ下 |

| 月読命 | 月夜見神社 | 伊勢寺町字出屋敷 |

| 木花之開耶姫命 | 掘坂神社 | 伊勢寺町字堀坂 |

| 金山彦命 | 元は金刀毘羅神社 | 八重田町字一ノ越(日丘町) |

| 〃 | 合祀前は八枝神社 | 八重田町字福丸 |

| 菅原家祖神 | 菅原神社 | 深長町字川上 |

| 不詳一座 | 赤城神社 | 野村町字赤城 |

| 応神天皇 | 八幡神社 | 野村町字赤城 |

※拝殿の張紙より

Please do not reproduce without prior permission.

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

社伝によると寛正2年(1461)当村で疫病が流行して村人の多くが死んだ際、疫病鎮めの神として崇敬を集めていた一志郡多気村の牛頭天王社を当地に勧請し高福大明神と称したのが始めと言う。

【由 緒 (History)】

由 緒

当社の創立年代について、社伝によると寛正2年(1461)当村で疫病が流行して村人の多くが死んだ際、疫病鎮めの神として崇敬を集めていた一志郡多気村の牛頭天王社を当地に勧請し高福大明神と称したのが始めと言う。

後に牛頭天王社と改称したが、明治初年に再度旧社名に復した。当社の鎮座地は往古より現在に至るまで変更がない。

明治41年4月5日より4月15日までの期間に、当社に伊勢寺の堀坂神社、物部神社(式内社)ほか27社を合祀した。そして、昭和5年4月20日鎮座地の地名に因んで伊勢寺神社と改称した。2022 三重県神社庁教化委員会HPより

http://kyoka.mie-jinjacho.or.jp/shrine/%e4%bc%8a%e5%8b%a2%e5%af%ba%e7%a5%9e%e7%a4%be/

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・伊勢寺神社 本殿

Please do not reproduce without prior permission.

・伊勢寺神社 割拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・伊勢寺霊社《主》護国の英霊

Please do not reproduce without prior permission.

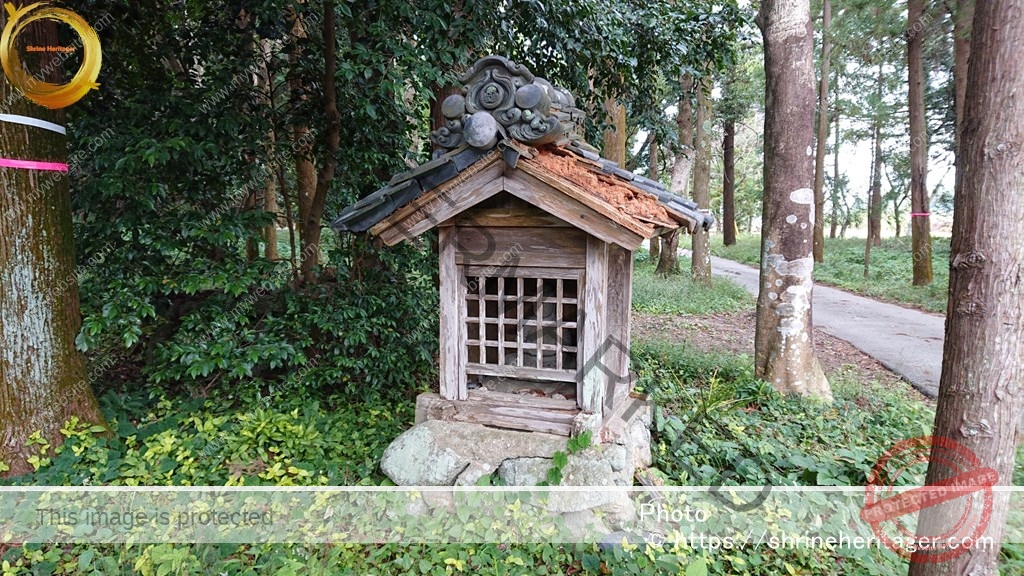

・境内の石祠

Please do not reproduce without prior permission.

・北参道口

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・〈明治41年(1908)合祀〉深長町字泉に鎮座した 大神神社の旧鎮座地

大神神社の旧鎮座地は 別記事を参照ください

・〈旧鎮座地〉大神社(松阪市深長町)

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

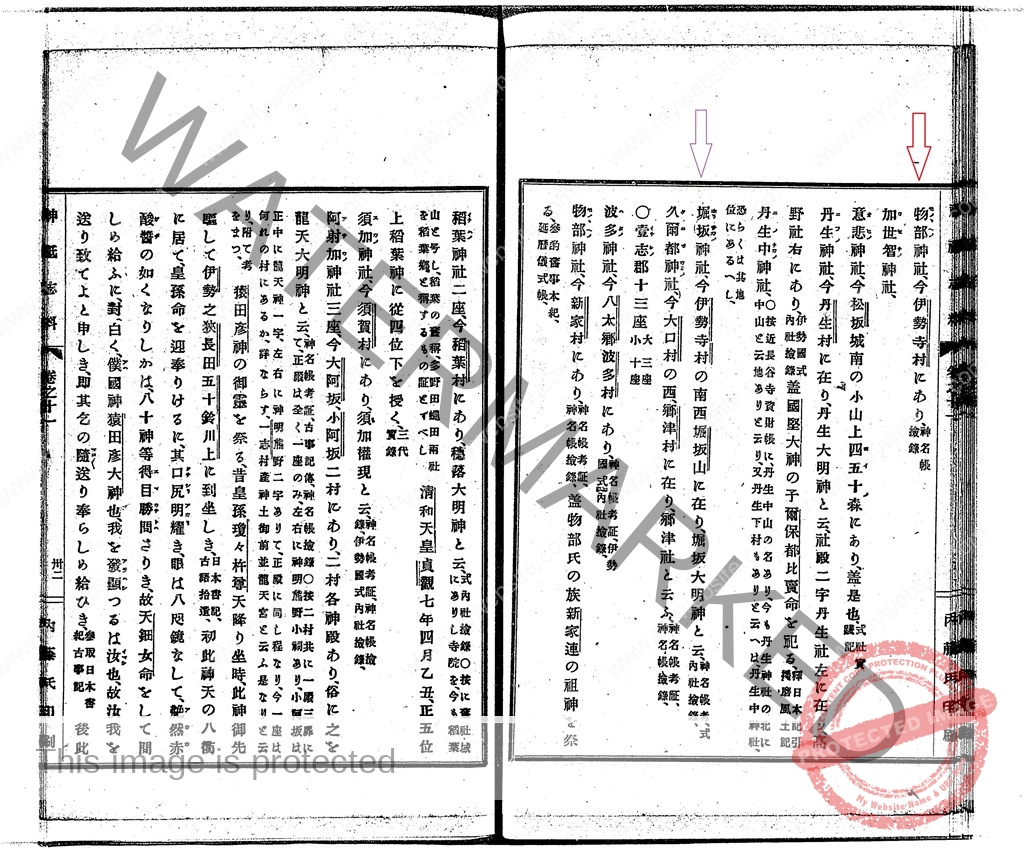

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)は 三つの式内社〈①大神社②物部神社③堀坂神社〉を合祀しています

①〈明治41年(1908)合祀〉深長町字泉に鎮座した 大神神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊勢國 253座(大18座・小235座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)飯高郡 9座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 大神社

[ふ り が な ](おほみわの やしろ)

[Old Shrine name](Ohomiwa no kaminoyashiro)

②〈明治41年(1908)合祀〉伊勢寺町字世古に鎮座した 物部神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊勢國 253座(大18座・小235座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)飯高郡 9座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 物部神社

[ふ り が な ](もののへの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Mononohe no kaminoyashiro)

③〈明治41年(1908)合祀〉伊勢寺町字摩ケ谷に鎮座した 掘坂神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊勢國 253座(大18座・小235座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)飯高郡 9座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 堀坂神社

[ふ り が な ](ほりさかの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Horisaka no kaminoyashiro)

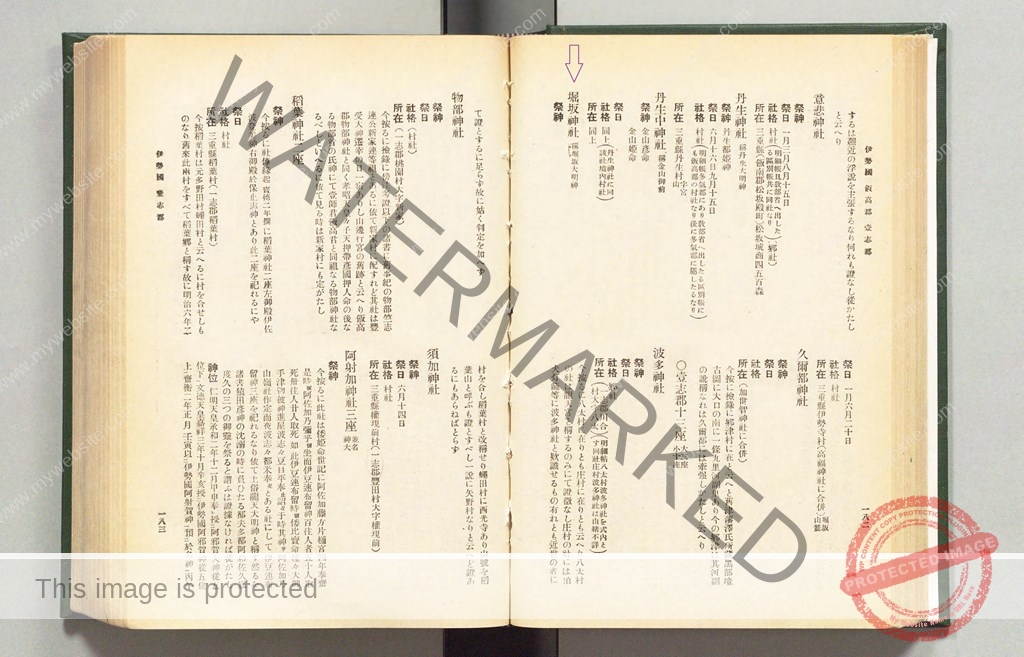

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

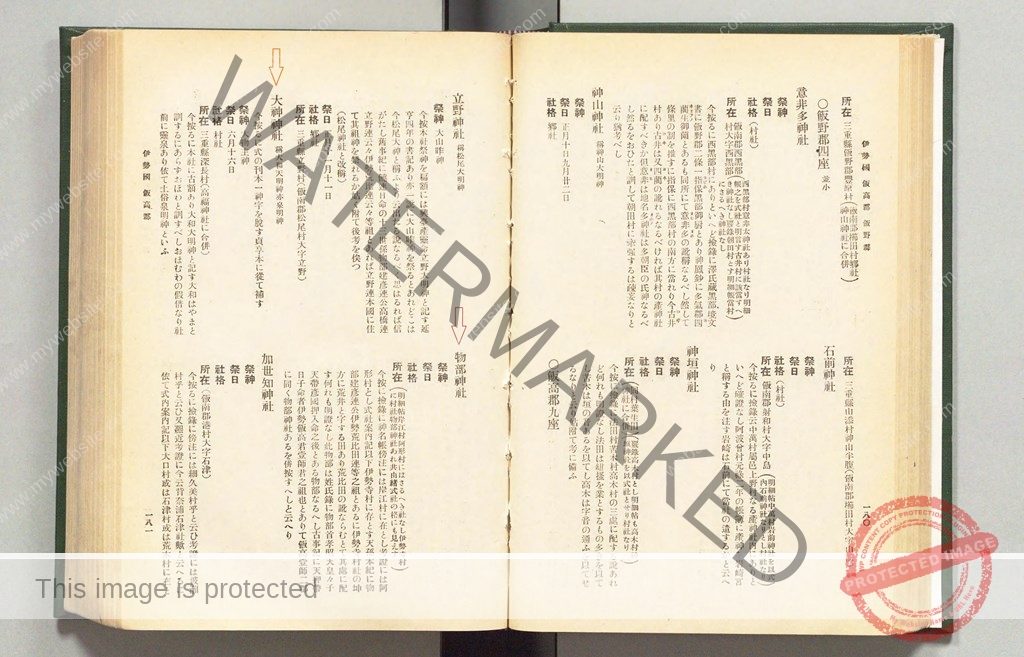

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載 「物部神社」の名称を持つ式内社の論社について

太古の大和朝廷では 物部氏は 神道を奉じ軍事を司る氏族として「八十物部(やそのもののべ)」と云われ 絶大な勢力を保持していました

その後 神道を奉じる物部氏の宗家〈物部守屋大連〉は 仏教を信奉する蘇我氏〈蘇我馬子 大臣〉と戦い敗れ〈用命天皇2年(587)〉 物部氏は徐々に衰退をして行く事になります

『延喜式(Engishiki)』(927年12月編纂)の時代となっても かつての物部氏の勢力の大きさを示すように 広範囲に物部の神社は分布しています

東海道

「伊勢國 飯高郡 物部神社」

・伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)〈合祀〉

「伊勢國 壹志郡 物部神社」

・物部神社(津市新家町)〈山辺の行宮〉

「尾張國 春日部郡 物部神社」

・味美白山神社(春日井市二子町)〈合祀〉

・味美二子山古墳(春日井市二子町)〈旧鎮座地〉

・諸大明神社(春日井市松本町)

・八所神社(豊山町豊場木戸)

「尾張國 愛智郡 物部神社」

・物部神社(名古屋市東区筒井)

・御器所八幡宮(名古屋市昭和区)

「甲斐國 山梨郡 物部神社」

・物部神社(笛吹市石和町)

・御室山〈大蔵経寺山〉(笛吹市春日居町)〈旧鎮座地〉

・大石神社(山梨市西)

・大石神社(甲州市塩山赤尾)

・白山建岡神社(山梨市上栗原)

「武蔵國 入間郡 物部天神社」

・北野天神社(所沢市小手指元町)

東山道

「美濃國 厚見郡 物部神社」

・伊奈波神社(岐阜市伊奈波通)

・伊奈波神社 旧跡(岐阜市赤ケ洞)

・岩戸八幡神社(岐阜市長森岩戸)

・岩戸神社(岐阜市長森岩戸)〈参考論社〉

北陸道

「越中國 射水郡 物部神社」

・物部神社(高岡市東海老坂)

「越後國 頸城郡 物部神社」

・物部神社(上越市清里区)

「越後國 三嶋郡 物部神社」

・二田物部神社(柏崎市西山町)

「佐渡國 雑太郡 物部神社」

・物部神社(佐渡市小倉)

山陰道

「丹波國 船井郡 嶋物部神社」

・荒井神社(南丹市八木町美里字荒井)

「丹後國 與謝郡 物部神社」

・物部神社(与謝野町石川)

「但馬國 城崎郡 物部神社」

・韓國神社(豊岡市城崎町)

「石見國 安濃郡 物部神社」

・物部神社(大田市)石見国一之宮

山陽道

「播磨國 明石郡 物部神社」

・可美真手命神社(押部谷町細田)

・惣社(神戸市西区伊川谷町)

西海道

「壱岐島 石田郡 物部布都神社」

・物部布都神社跡(壱岐市郷ノ浦町田)〈旧鎮座地〉

・天手長男神社(壱岐市郷ノ浦町)〈物部布都神社を合祀〉

・國津神社(壱岐市郷ノ浦町)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

松坂駅から県道59号経由で西へ約8km 車で15分程度

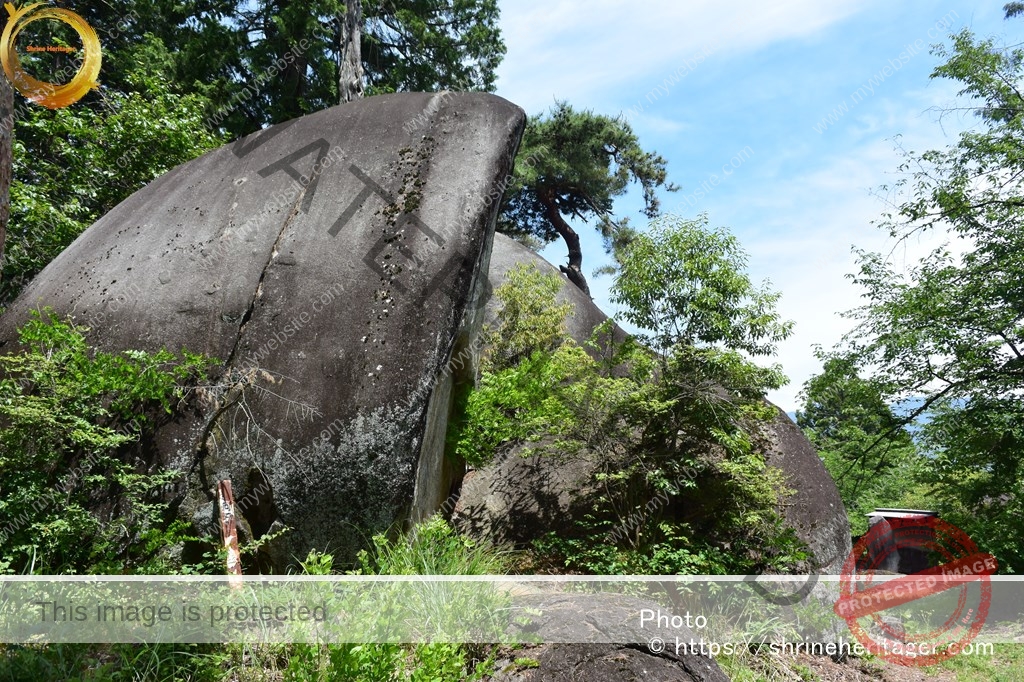

こんもりとした鎮守の杜が見えてきました

Please do not reproduce without prior permission.

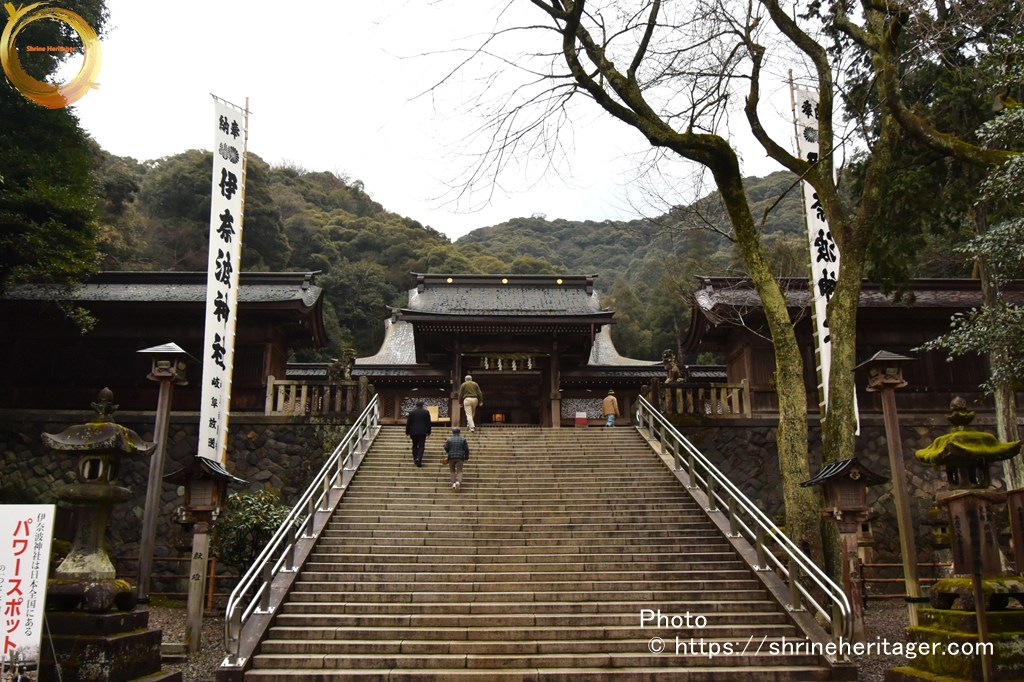

伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして石鳥居をくぐり抜けます

Please do not reproduce without prior permission.

進むと 社殿の裏側から境内に出ました

こちらから見ると 手前が境内社 護国社 奥が本殿 その前に割拝殿が配置されています

Please do not reproduce without prior permission.

こちらは 北参道〈裏参道〉でした 表参道は南に向けて伸びていました

鳥居脇の手水舎で清めます

Please do not reproduce without prior permission.

もう一度 表参道から 鳥居をくぐり 境内に入り直して 参拝を始めます

Please do not reproduce without prior permission.

割拝殿を抜けて 本殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

割拝殿の中には 神社合祀令に伴い 明治41年に合祀された神社の一覧表が張り出されています

Please do not reproduce without prior permission.

年間の祭事行事です

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 隣に祀られている護国社にお参りをして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

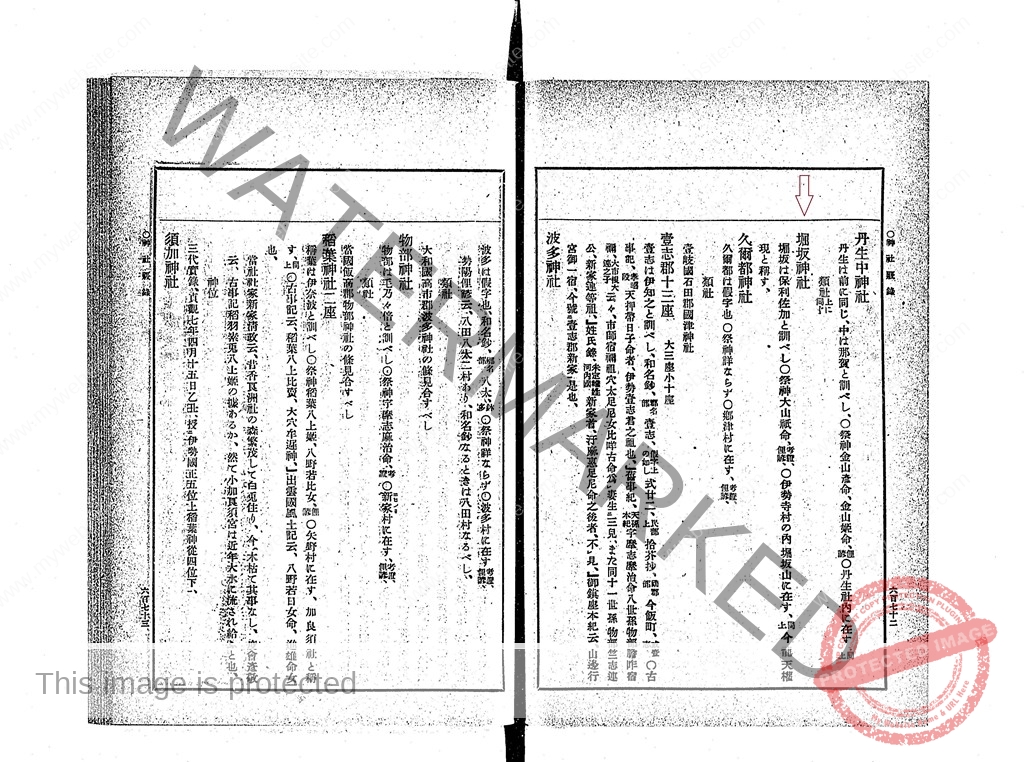

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 大神社について 所在は゛深長村に在す、今 泉之明神と稱す、゛〈現 〈旧鎮座地〉大神社(松阪市深長町)〉と記しています

【抜粋意訳】

大神神社

大神は於保美和と訓べし

〇祭神 大己貴命

○深長村に在す、〔考証、俚諺〕今 泉之明神と稱す、

勢陽俚諺云、一説川俣谷、作瀧村高宮是なると云り、

類社

大和國城上郡 大神大物主神社の條見合すべし

式内社 物部神社について 所在は゛伊勢寺村に在す゛〈現 〈合祀〉伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)〉と記しています

【抜粋意訳】

物部神社

物部は毛乃々倍と訓べし

○祭神 詳ならず

○伊勢寺村に在す、〔俚諺〕

○舊事紀、〔天孫本紀〕宇摩志麻治命十三世孫 物部建彦連公、伊勢荒比田連等祖、

類社

當国登志郡、尾張國春日部郡、同國愛智郡、美濃國厚見郡、越中國謝水郡、越後國頸城郡、同國三島郡、佐渡國雑太郡、丹後國與謝郡、但馬国城崎郡、石見國安濃郡、播磨國明石郡 物部神社、〔各一座〕丹波国船井郡 島物部神社、

式内社 堀坂神社について 所在は゛伊勢寺村の内 堀坂山に在す゛〈現 〈合祀〉伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)〉と記しています

【抜粋意訳】

堀坂神社

堀坂は 保利佐加と訓べし

〇祭神 大山祇命、〔考証、俚諺〕

○伊勢寺村の内 堀坂山に在す〔同上〕今 龍天権現と称す、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

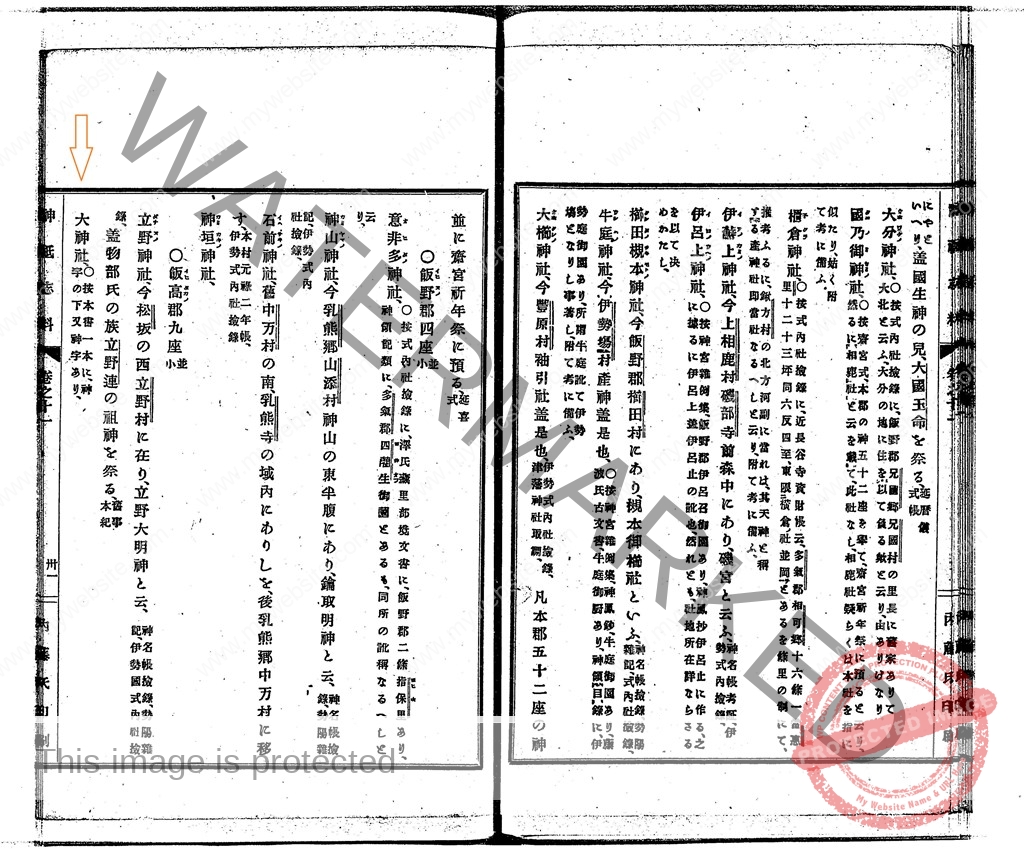

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 大神社について 所在等は 記されていません

【抜粋意訳】

大神社

〔〇按 本書一本に、神字の下又 神字あり、〕

式内社 物部神社について 所在は゛伊勢寺村に在す゛〈現 〈合祀〉伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)〉と記しています

【抜粋意訳】

物部(モノノヘノ)神社

今 伊勢寺村にあり、〔神名帳検録〕

式内社 堀坂神社について 所在は゛今 伊勢寺村の南西 堀坂山に在り、堀坂大明神と云、゛〈現 〈合祀〉伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)〉と記しています

【抜粋意訳】

堀坂(ホリサカノ)神社

今 伊勢寺村の南西 堀坂山に在り、堀坂大明神と云、〔神名帳考、式内社検録〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第10,11巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815495

栗田寛 著『神祇志料』第10,11巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815495

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 大神社について 所在は゛三重縣深長村(高福神社に合併)゛〈現 〈旧鎮座地〉大神社(松阪市深長町)を〈合祀〉伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)〉と記しています

【抜粋意訳】

大神神社 稱 大和天明神 亦 泉明神

今按るに 式の刊木一神字を脱す 貞享本に從て補す

祭神 大物主神

祭日 六月十六日

社格 村社所在 三重縣深長村(高福神社に合併)

今按るに 本社に古額あり 大和大明神と記す 大和はやまと訓するにあらず おほわと訓すべし おほむわの假借なり 社前に靈泉あり 依て土俗 泉明神といふ

式内社 物部神社について 所在は゛伊勢寺村に村社 物部神社゛〈現 〈合祀〉伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)〉と云われるが 確証はない と記しています

【抜粋意訳】

物部神社

祭神

祭日

社格所在 (明細帖 岸江村阿形村にはさるへき社なし 伊勢寺村に村社 物部神社あれ共 由緒式社の格にも見えず)

今按に 檢錄に神名帳傍注には岸江村に在とし 考證には阿形村とし 式社案内記以下伊勢寺村に存とす 天孫本紀に物部建彦連公 伊勢荒比出連等之祖とあるに伊勢寺村社の坤方に荒井と字する田あり 荒比田の訛ならむとて 其處に配す 何れも明證なし 此物部は姓氏錄に物部首孝昭天皇々子 天帶彦國押入命之後とある 物部なるへし 古事記に天押帶日子命者 伊勢飯高君壹師君之祖也とありて 飯高壹師二郡に同く物部神社あるを併按すへしと云へり

式内社 堀坂神社について 所在は゛三車縣伊勢寺村 (高福神社に合併)堀坂山麓゛〈現 〈合祀〉伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)〉と記しています

【抜粋意訳】

堀坂神社 稱 堀坂大明神

祭神

祭日 一月六月二十日

社格 村社所在 三車縣伊勢寺村 (高福神社に合併)堀坂山麓

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.