天神社(あまつかみのやしろ)は 下立松原神社の拝殿の向かって右側に鎮座します 高御産巣日神(タカミムスビノカミ)神産巣日神(カミムスビノカミ)を祀る式内社の論社で 本郷 谷(ヤツ)部落から昭和3年に下立松原神社本殿に合祀されました その後 昭和12年(1937)に改めて天神社を祀ったものです

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

天神社(Amatsukami no yashiro)

(あまつかみのやしろ)

[通称名(Common name)]

【鎮座地 (Location) 】

千葉県南房総市白浜町滝口1728

[地 図 (Google Map)]

【御祭神 (God's name to pray)】

拝殿の向かって右側に鎮座

《主》高御産巣日神(Takamimusuhi no kami)

神産巣日神(Kamimusuhi no kami)

【御神格 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho)』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

天神社

当天神社は 高御産巣日神(タカミムスビノカミ)・神産巣日神(カミムスビノカミ)を祀り 下立松原神社と同様 延喜式内社で もとは白浜城址の北方 片倉に鎮座で 後に本郷 谷(ヤツ)部落に移り3月25日の大祭には 村芝居も行われていたが、経営の都合上 昭和3年に下立松原神社に合祀となり 社殿も此の所に移し 下立松原神社の神輿殿となったが 後 別に神輿殿を改築しもとの如く 天神社を祀ったものである。

平成15年3月23日 下立松原神社 宮司 高山儀丸社殿前の石板より

【由 緒 (History)】

大正15年の記録なので 合祀される以前のもの

天神社

瀧口村にあり。高御産巣日神(タカミムスビノカミ)・神産巣日神(カミムスビノカミ)を祀る。

是れ式内小四座の一なり。高6石。天神社に奉崇する尊体を拝観するに、右位は其の貌〈すがた〉小、左位は其の貌大なり。何れも衣冠束帯をなせる木像にして、蟲蝕朽爛 殆んど其の形状を知悉するを得ず。其の大小不同より考ふるときは、主神は高御産巣日神にして 、配祀するに天富命を以ってするものか。

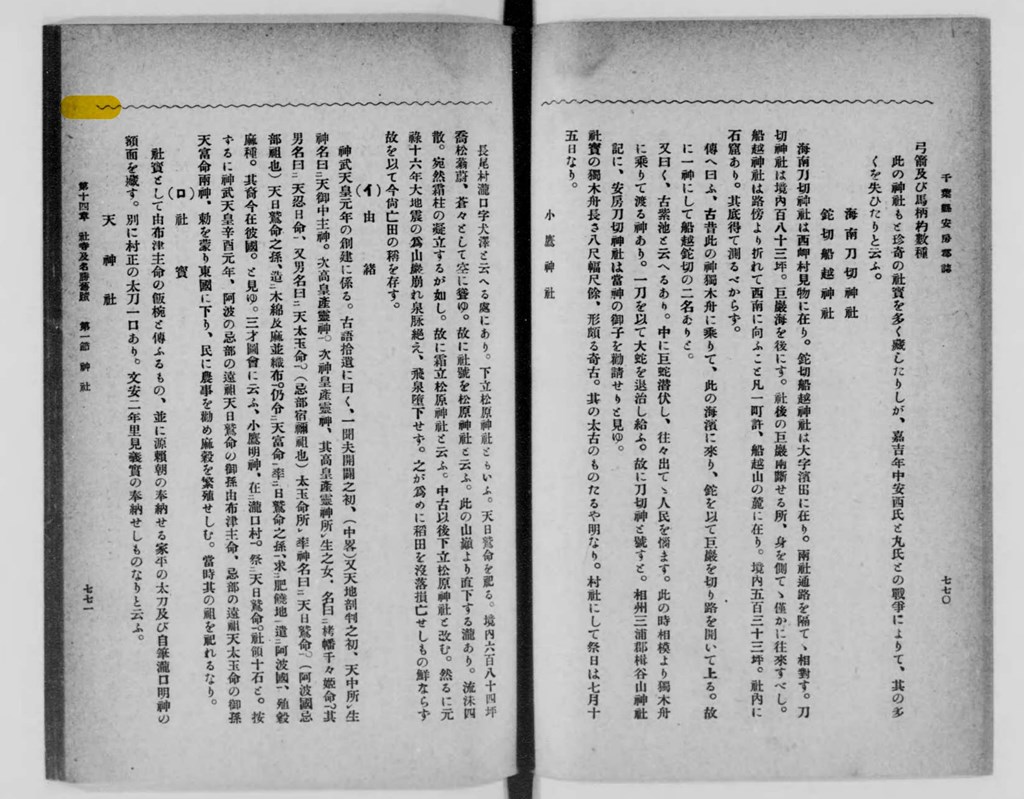

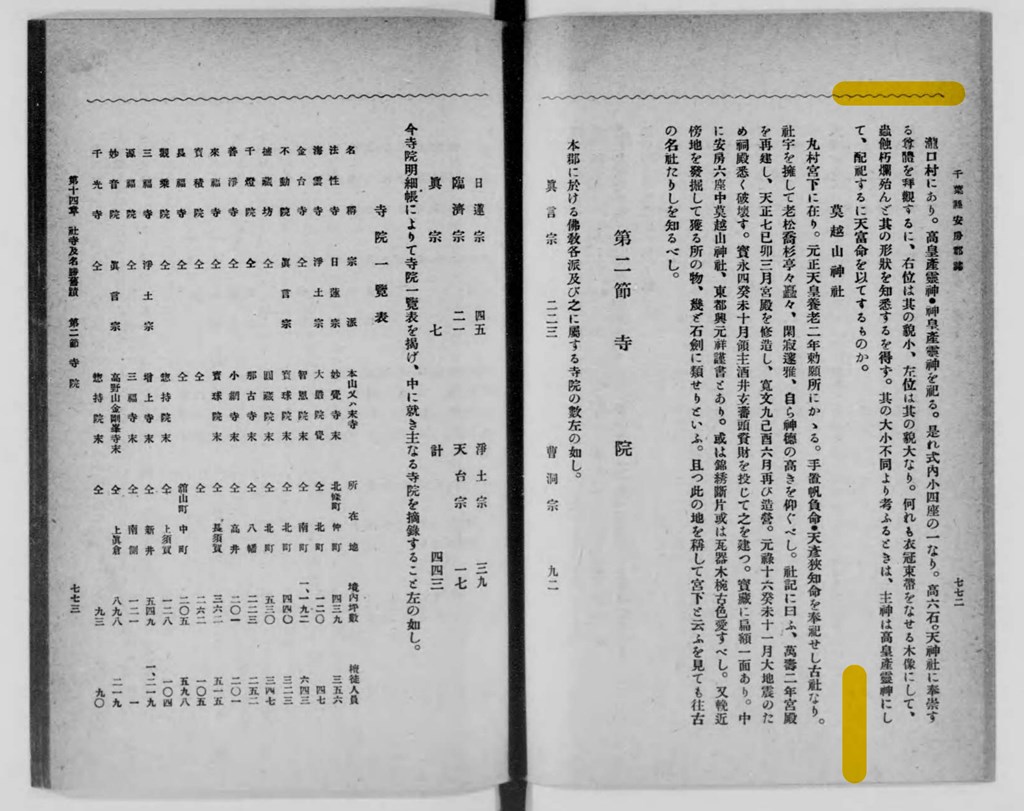

『千葉県安房郡誌(Chibaken Awa Gun Shi)』〈大正15年(1926)著〉に記される伝承

【原文参照】

国立国会図書館デジタルコレクション『千葉県安房郡誌』大正15年(1926)著者 千葉県安房郡教育会 編https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980721映像利用

国立国会図書館デジタルコレクション『千葉県安房郡誌』大正15年(1926)著者 千葉県安房郡教育会 編https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980721映像利用

【境内社 (Other deities within the precincts)】

当神社は 下立松原神社(南房総市白浜町滝口)の境内 本殿横鎮座しています

・下立松原神社(南房総市白浜町滝口)

【境外社 (Related shrines outside the precincts)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

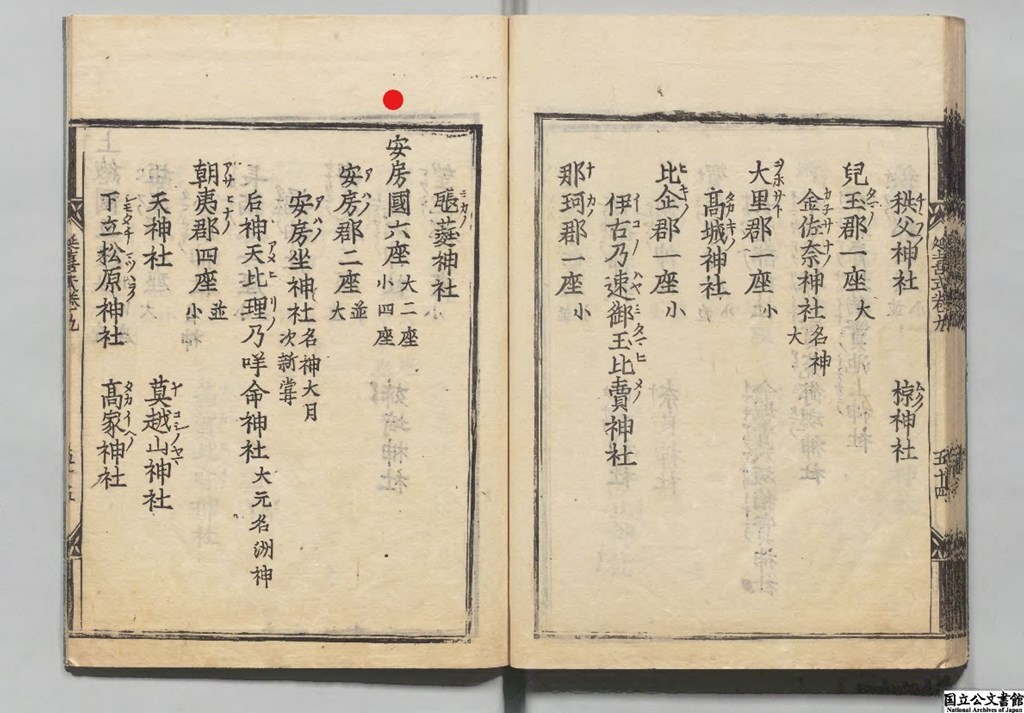

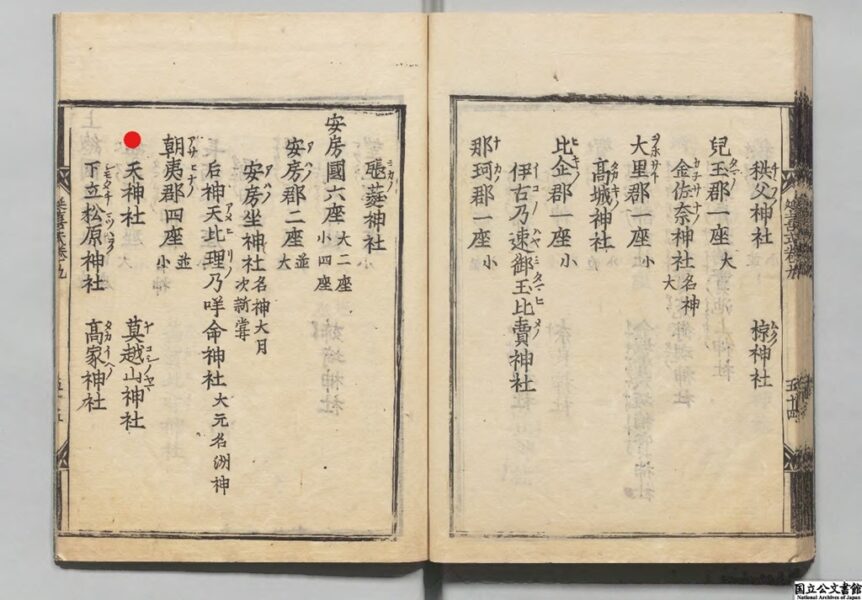

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

(Engishiki Jimmeicho)This record was completed in December 927 AD.

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679

[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)安房国 6座(大2座・小4座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)朝夷郡 4座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 天神社

[ふ り が な ](あまつかみのやしろ)

[Old Shrine name](Amatsukami no yashiro)

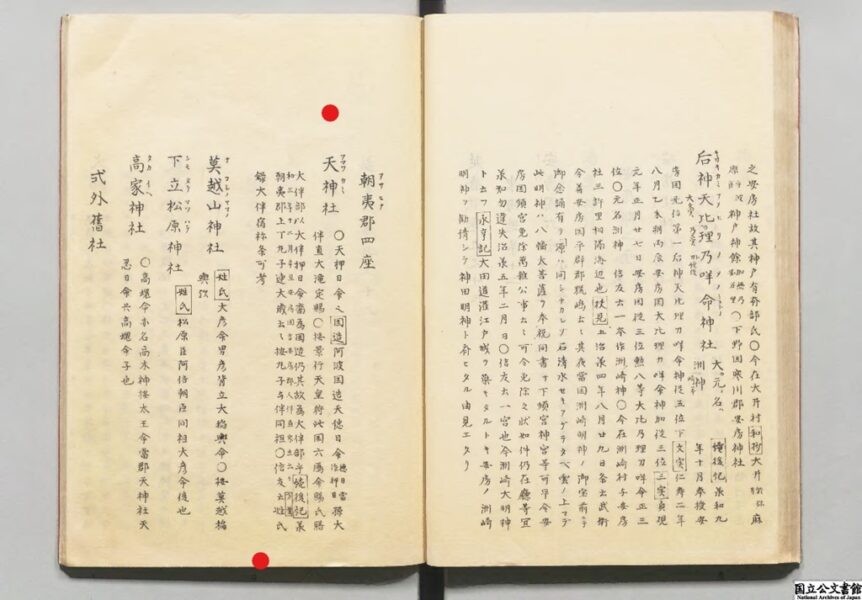

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

安房の式内社〈6座〉について

安房國の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載されている 安房國の6座(大2座・小4座)の神社のことです

スポンサーリンク

神社にお詣り(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

館山駅から 県道86号を南下 約11km 車25分程度

・下立松原神社(南房総市白浜町滝口)

下立松原神社(南房総市白浜町滝口)の本殿向かって右横の瓦屋根の拝殿に鎮座します

天神社(Amatsukami no yashiro)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

神社の伝承(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『神名帳考証土代(Jimmyocho kosho dodai)』〈文化10年(1813年)成稿〉に記される伝承

式内社 天神社について 所在の特定はなし 大伴氏との関わりについて 記しています

【意訳】

天神(アマツカミ)社

〇天押日命

国造 阿波国造 天穂日命 穂日當押日 孫 大伴直 大滝定賜

〇按 景行天皇 狩此国 六鳫命賜氏 膳大伴部以大伴押日命裔為 国造乃其為大伴部乎

続後記 承和3年12月 辛丑 安房国安房郡人伴直家云々万葉 朝夷郡 上丁九子連大歳云々 按 九子与伴同祖

〇信友云う 姓氏録 大伴宿祢条 可考

【原文参照】

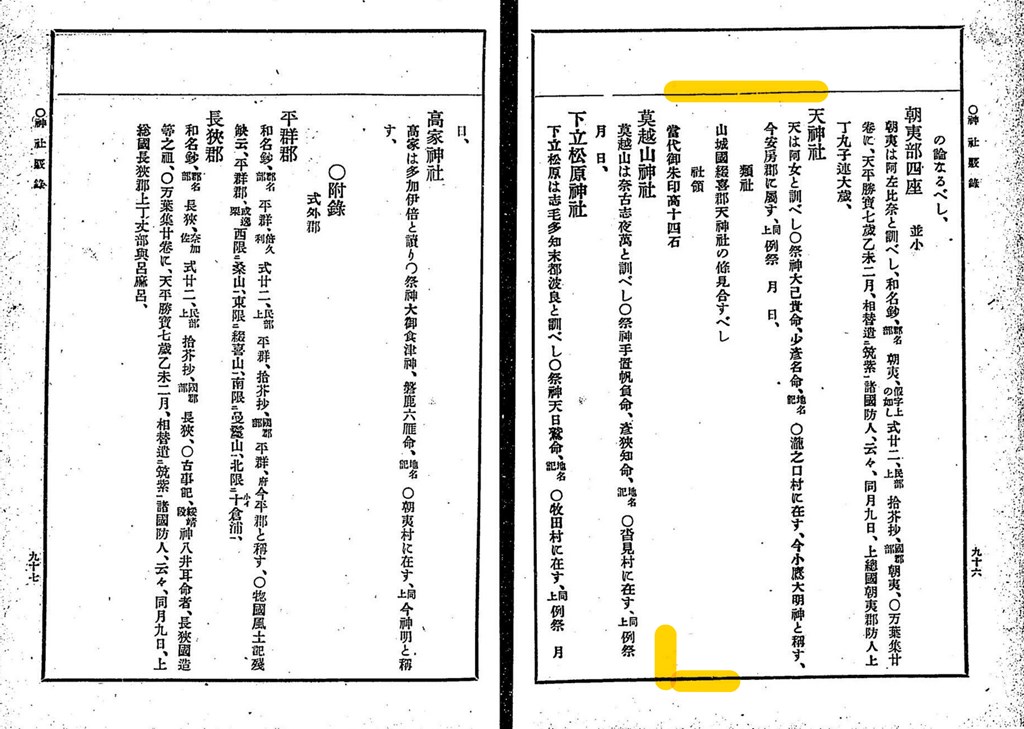

国立公文書館デジタルアーカイブ『神名帳考証土代』(文化10年(1813年)成稿)選者:伴信友/補訂者:黒川春村 写本 [旧蔵者]元老院https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000039328&ID=M2018051416303534854&TYPE=&NO=画像利用

『神社覈録(Jinja Kakuroku)』〈明治3年(1870年)〉に記される伝承

式内社 天神社について 所在は 下立松原神社に合祀される以前のことですが 瀧口村の小鷹大明神〈現 下立松原神社(南房総市白浜町滝口)〉だと記しています

【意訳】

天神社

天は 阿女と訓ずべし

〇祭神 大己貴命 少彦名命 地名記

瀧之口村に在す 今 小鷹大明神と称す 今安房郡に属す類社 山城國綴喜郡 天神社 の条見合うべし

社領 当代 御朱印高14石

【原文参照】

国立公文書館デジタルコレクション『神社覈録』著者 鈴鹿連胤 撰[他] 出版年月日 1902 出版者 皇典研究所https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/991015

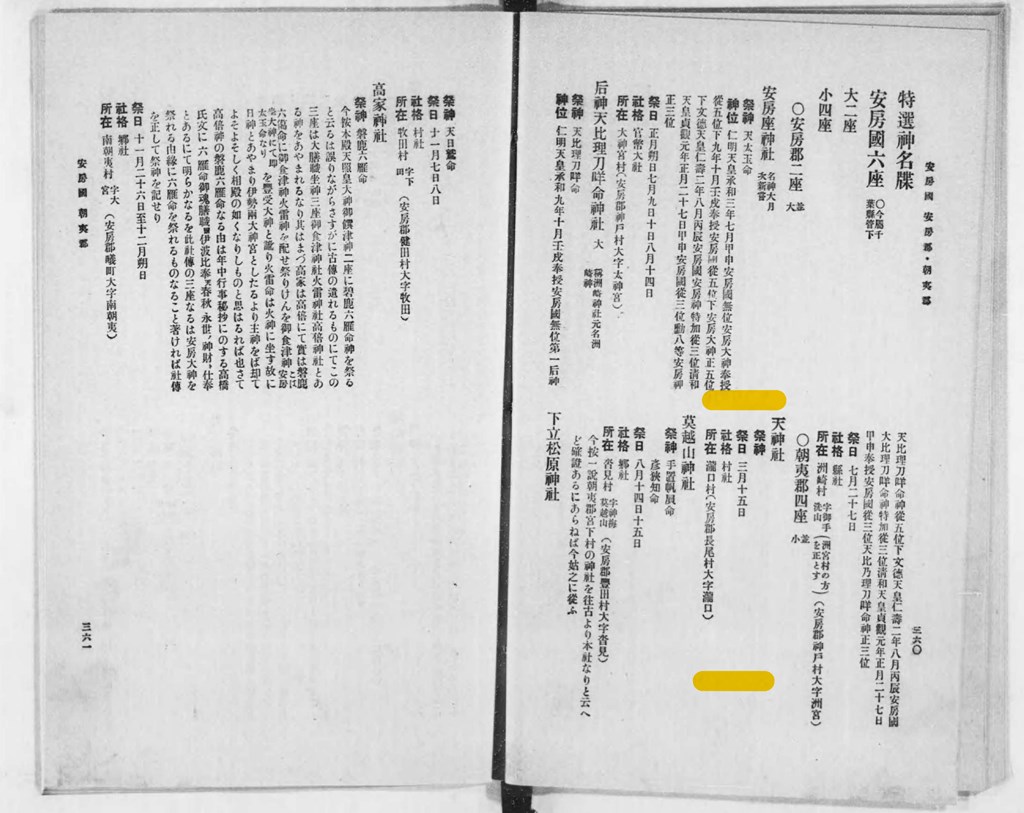

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)』〈明治9年(1876)完成〉に記される内容

式内社 天神社について 所在は 瀧口村と記しています

【意訳】

天神社

祭神

祭日 3月15日

社格 村社

所在 瀧口村(安房郡長尾村大字瀧口)

【原文参照】

国立公文書館デジタルコレクション『特選神名牒』大正14年(1925)出版 磯部甲陽堂https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/971155

天神社(Amatsukami no yashiro)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.