魚見神社(うおみじんじゃ)は 『倭姫世記』によれば 倭姫命が天照大神を奉じ櫛田社を定めて 御船に乗り 櫛田川の河口に至った時 魚が自然に集り御船に飛びこんできたのを見て喜ばれので その所に魚見社を定められたと云う 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 魚海神社二座(いをうみの かみのやしろ ふたくら)とされます

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

魚見神社(Uwomi shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

三重県松阪市魚見町 815

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》天照皇大神(あまてらすすめおほかみ)

月讀荒魂命(つきよみのあらみたまのみこと)

《配》天之忍穗耳命(あめのおしほみみのみこと)

須佐之男命(すさのをのみこと)

火之迦具土命(ほのかくつちのみこと)

応神天皇(おうじんてんのう)

大山津見命(おほやまつみのみこと)

倭姫命(やまとひめのみこと)

《主》天之忍穂耳命《配》須佐之男命,火之迦具土命,応神天皇,大山津見命

※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

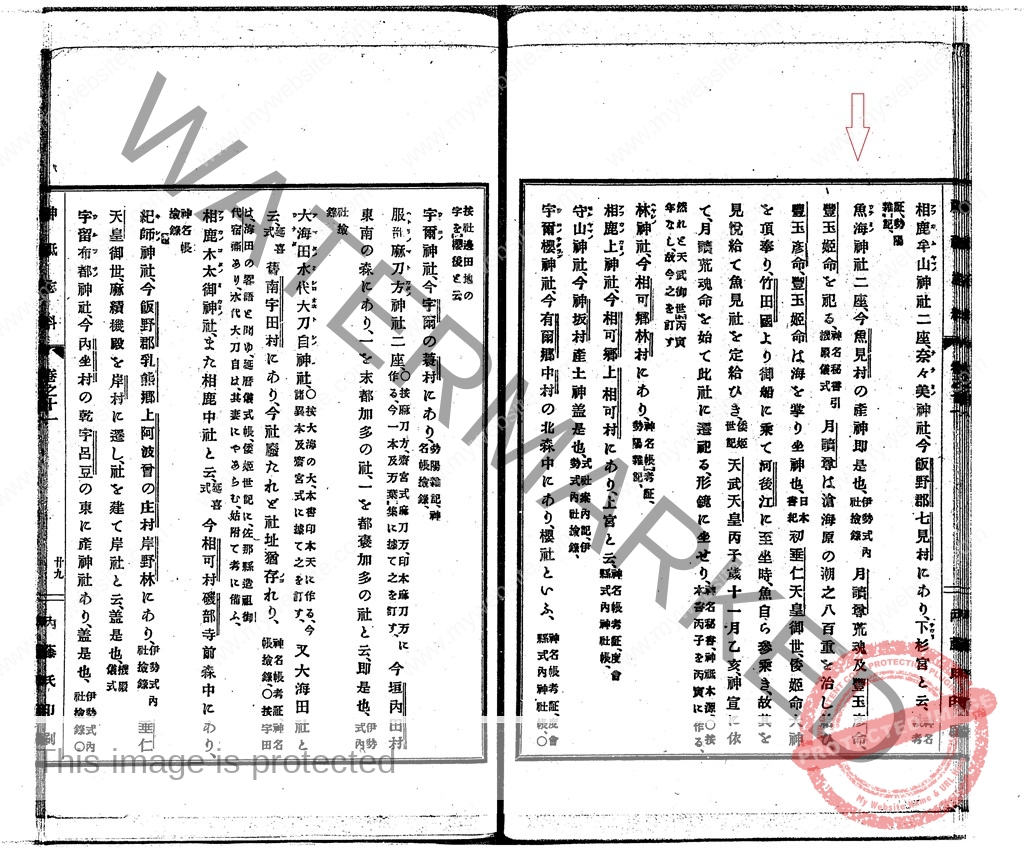

『大神宮叢書』に記される内容

【抜粋意訳】

◎魚海(ウヲミノ)神社二座。

太神宮本記に云く、魚見社。

宇爾日記に云く、うを身宮。此社は太神宮本記に、倭姫命 皇大神を奉戴して竹田國に幸行し、御櫛落し給ひて櫛田と號せられ、節田社定賜へる文の次に云く、從に是處〔志天〕御船爾乘給弖幸行き、其河後江爾到坐す、于時魚自然集出天御船爾参乘支、爾時 倭比賣命見悦給弖、其處爾 魚見社定賜支、とある社にして、卽其地をも魚見と唱ふ。

雜例集、神鳳鈔等に、飯野郡魚見の東御薗、魚見の新御薗、など載たるは是なり。今も魚見村ありて、支邑に門前、新開、川嶋、北魚見、新屋敷等あり。

然るに神名帳傍注に、在に北魚見川嶋村に、と云へるに依て、同考證に、今在に北魚見川嶋村に、社地悉く鐘爲る田と、俗に云ふに潮積(シホヅミ)と注せり。其以後の書 皆是れに雷同して異論なけれど、地勢を察るに魚見村より北に新開村あり。

雜例集に謂ふ魚見新御薗はこれなるべし。從其北なる川鳥村、北魚見川村等は又其後に開きける墾田中の村里なり。さる新墾の地に千古の舊祠の在るべき理なし。依て詳に檢すれば、川嶋村の北、北魚見村の西南なる田畝中に三箇の小丘あり。西なるは鯉カ池と唱ふ。勢陽雑記に、往昔 魚集し所は今の北魚見村の坤の田中に少き池有りて、是を鯉カ池と云、いつとなく廻りより埋寄しかば、所の長神道の古跡失む事を歎き、貮間四方程の石塚を築き、杉松を植待り、と記したる河後江湖の遺蹟なり。其東にあるを四方積(シハウヅミ)社と唱へて小祠あり。

同し雜記に、魚見社は是も北魚見の坤の方、松杉繁りたる樹林の内に橫弐間長六間程の社有、舟の形に造り、所の者は四方角(シハウヅミ)の社と云、神名帳に魚海神社二座とあり、此事か、と記せる舟形の社の遺跡なり。又其東にあるを みをどりと唱ふ。何の遺趾なりや詳にせず。此三丘共に田畑の内東西行に陳列せり。鯉カ池を魚御舟に入し遺蹟と傳ふれば、上古は北魚見村の邊総て河後の入江にて船舶往反せしならむ。る江中に魚見神社を定賜ふへきに非れば、四方角社を本社に配する事は無稽の臆断として、必信從すべからず。されば本社は魚見の本邑の産神村の西方に在りて千歳の薔風ある社地なり。是を厝て又何れをか覔めむ。魚海の稱ある社魚見にあるべき事、之れに勝れる確證やあるべき。天文十五年正月所爲、神服部内戸納帳に、魚見里分一段、しをつめ社前、といひ、實德三年正目機殿御神事日記に、在所、うおみしおつめ社、うおみ社二社、とあり。潮積社と魚海社とを分別して記せり。是を以て明文とすべし。

但機殿儀式帳に云く、魚海ノ社三前、是れ月讀命、豊玉彦命、豊玉姫命、合て三柱の神靈也、とあり。式には二座とあるを三前と注せり。さるは倭姫命世記に、月夜見命荒魂命、形鏡に坐す、註に曰く、飛鳥宮の御宇丙寅年十一月十一日、遷すに魚見祠社也、と見ゆ。後の遷移ゆえ月讀命ノ荒魂を前社式外とするか、又豊玉ノ彦姫二神を合せて一座とするか詳にせず。

【原文参照】

神宮司庁 編『大神宮叢書』第3 後篇,西濃印刷岐阜支店,昭和10至15. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1239755

神宮司庁 編『大神宮叢書』第3 後篇,西濃印刷岐阜支店,昭和10至15. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1239755

【由 緒 (History)】

『勢陽五鈴遺響』に記される内容

【抜粋意訳】

第五十八 魚見神社

所祭 月讀尊 御魂 豊玉姫命三座を併祭る 多氣郡魚見村にあり式内なり

正名 魚海神社

【原文参照】

安岡親毅 著『勢陽五鈴遺響』11,伊東太三郎,1903. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991427

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・大國玉神社(松阪市六根町)

大國玉神社(松阪市六根町)は 明治42年(1909)井口中の須賀神社・中河原の仲神社・腹太の宇留布津神社・保津の天香山神社・新開の室垣不知元神社・魚見の魚見神社・川島の魚海神社・東久保の宇気比神社をそれぞれ合祀しました

その後 昭和10年(1935)先に合祀した須賀神社他八社を氏子崇敬者の熱意により旧社地に分祀しました

・大国玉神社(松阪市六根町)

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

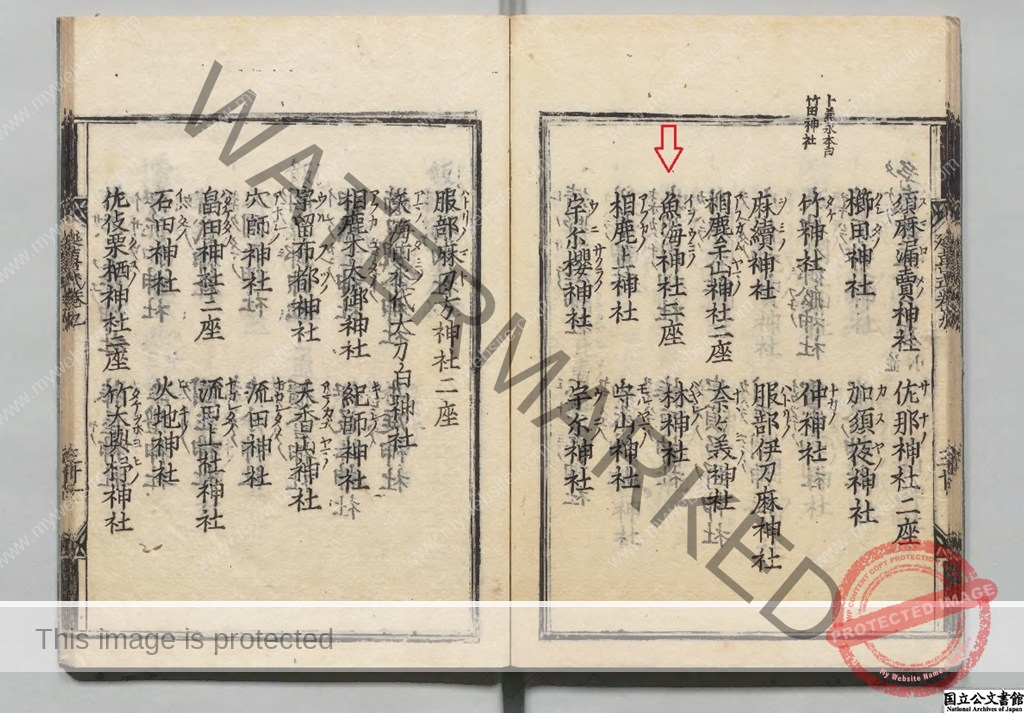

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊勢國 253座(大18座・小235座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)多氣郡 52座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 魚海神社 二座

[ふ り が な ](いをうみの かみのやしろ ふたくら)

[Old Shrine name](Iwoumi no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 伊勢國 多氣郡 魚海神社二座(いをうみの かみのやしろ ふたくら)の論社

・魚見神社(松阪市魚見町)

・魚海神社(松阪市川島町)

スポンサーリンク

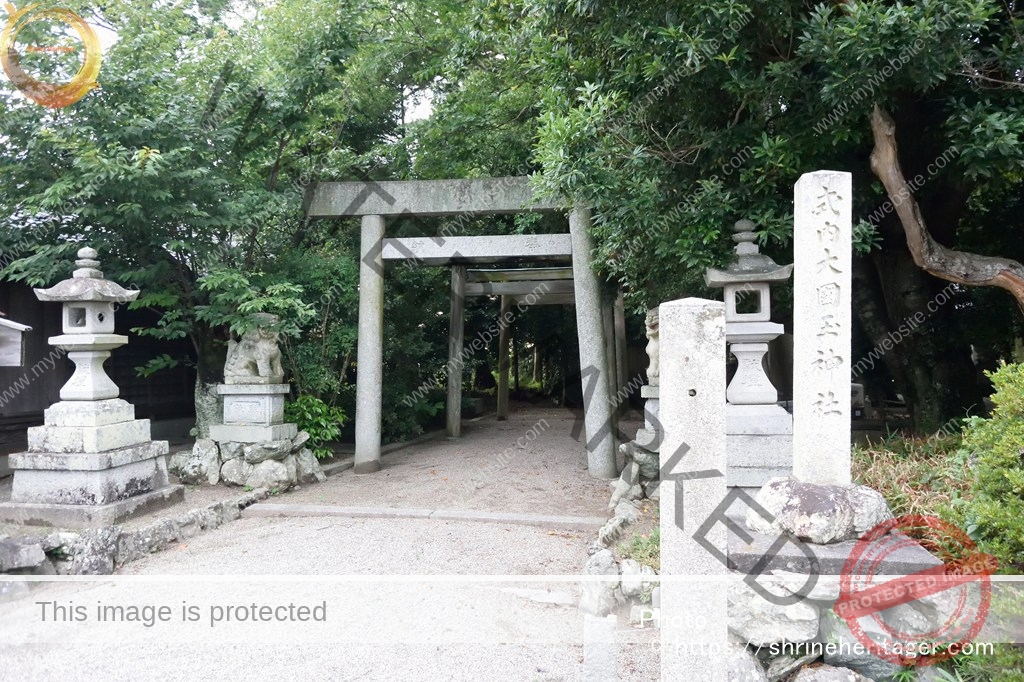

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

近鉄山田線 櫛田駅から櫛田川を下るように北上して 約4.6km 車で7分程度

櫛田川(くしだがわ)に架かる魚見(うおみ)橋の右岸(東岸)の集落が魚見町になります

Please do not reproduce without prior permission.

この辺りが 魚見(うおみ)と云われる由縁と魚見社の創建について 『倭姫命世記』に記されています

「また大若子命に「汝が国の名は何そ」と問ふと「百張(ももはる)蘇我の国 五百枝刺(いほえさす)竹田の国」と申上げた その処に(倭姫の)御櫛が落ちたので その地を櫛田と名づけ 櫛田社を定めた ここから御船に乗って幸行し 河後の江に到ると 魚が自然と寄り集って 御船に参ゐ乗った 倭姫命は それを見て悦ばれ 魚見社を定めた」

現在の魚見(うおみ)橋から見た櫛田川(くしだがわ)です

Please do not reproduce without prior permission.

魚見神社(松阪市魚見町)に参着

鳥居に向って左脇には「行宮阯」と刻まれた石碑があります

行宮(あんぐう)とは 一時的な宮殿・行在所・御座所・頓宮等を意味し この場合は 倭姫命が皇大御神〈天照大御神〉を奉じて この場所で一時的に坐まされた頓宮と云う 意味であろうと想えます

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居に向って右脇には「式内 魚見神社」と刻まれた石の社号標があります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

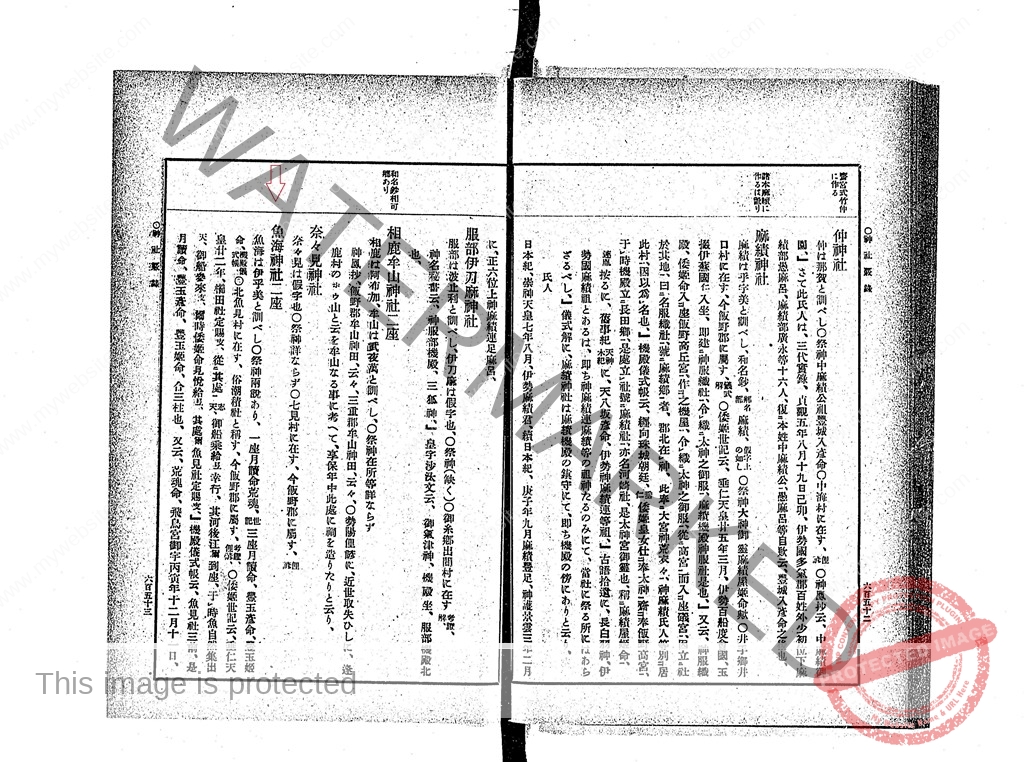

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 魚海神社二座について 所在は゛北魚見村に在す、俗潮積社と称す、今 飯野郡に属す、゛〈現 魚見神社(松阪市魚見町)〉と記しています

『倭姫世記』に 倭姫命が天照大神を奉じて櫛田社を定められて 御船に乗り 櫛田川の河口に至った時 魚が自然に集り御船に飛びこんできた これを見られて喜ばれので その所に魚見社を定められたと云う

【抜粋意訳】

魚海神社二座

魚海は伊乎美と訓べし

〇祭神両説あり、一座 月読命荒魂、〔世記〕三座 月読命、豊玉彦命、豊玉姫命、〔機殿儀式帳〕

〇北魚見村に在す、俗潮積社と称す、今 飯野郡に属す、〔考証俚諺〕

○倭姫世記云、垂仁天皇二十二年、櫛田社定賜支、從に其処〔志天〕、御船乗給弖幸行、其河後江爾到座、于時魚自然集出天、御舶参来支、爾時倭姫命見悦給弖、其処爾 魚見社定賜支、

機殿儀式帳云、魚見社三前、是 月讀命、豊玉彦命、豊玉姫命、合三柱也、

又云、荒魂命、飛鳥宮御宇丙寅年十二月十一日、遷に魚見神社也、〔連胤〕按るに、此帳二座とあるは、月読命荒魂は内宮別宮に坐は當社にて、祈年祭の幣は豊玉彦姫の両神に奉りしなるべし、さはいへ荒魂をも合祀して、實は三座なりけむ、此類ひ多き事也、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

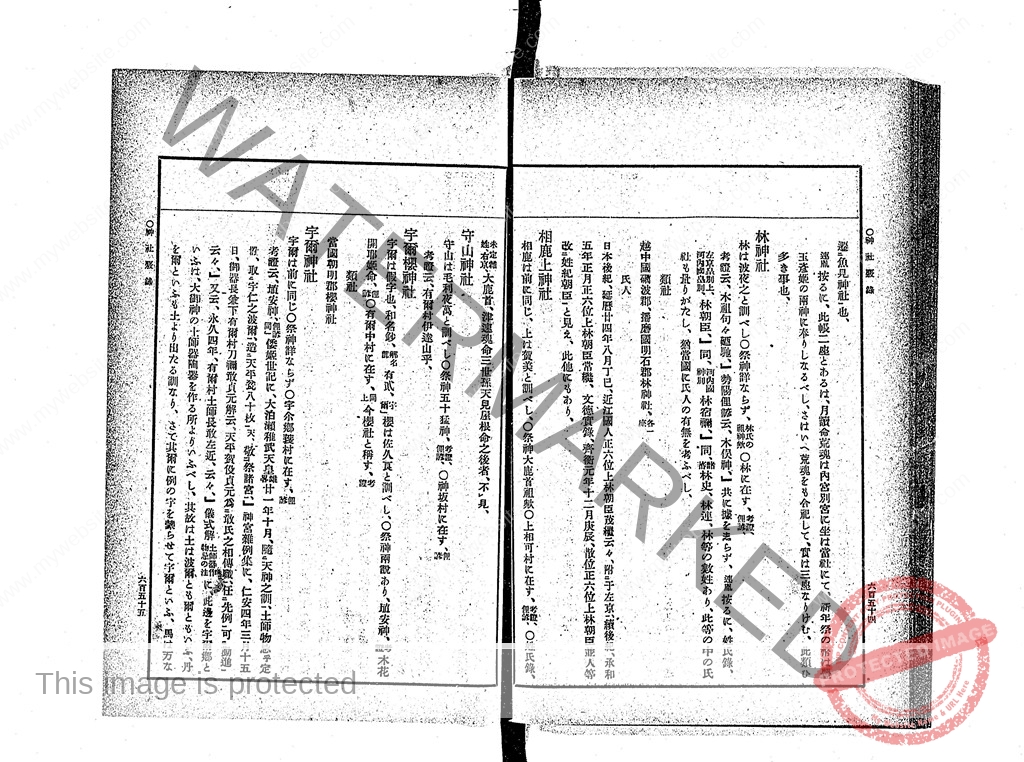

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 魚海神社二座について 所在は゛今 魚見村の產神即是也、゛〈現 魚見神社(松阪市魚見町)〉と記しています

【抜粋意訳】

魚海(ウヲミノ)神社二座

今 魚見村の產神即是也、〔伊勢式内社検録〕

月読尊荒魂 及 豐玉彦命、豐玉姫命を祀る、〔神名秘書引機殿儀式〕

月読尊は滄海原の潮之八百重を治し給ひ、豊玉彦命、豊玉姫命は海を掌り坐神也、〔日本書紀〕

初 垂仁天皇御世、倭姫命大神を頂奉り、竹田國より御船に乗て河後江に至坐時、魚自ら参乗き、故其を見悅給て魚見社を定給ひき、〔倭姫世紀〕

天武天皇 丙子歲十一月乙亥、神宣に依て、月讀荒魂命を始て比社に遷祀る、形鏡に坐せり、〔神名秘書、神祇本源、〇按 本書丙子を丙寅に作る、然れど天武御世 丙寅年なし、故今之を訂す〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第10,11巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815495

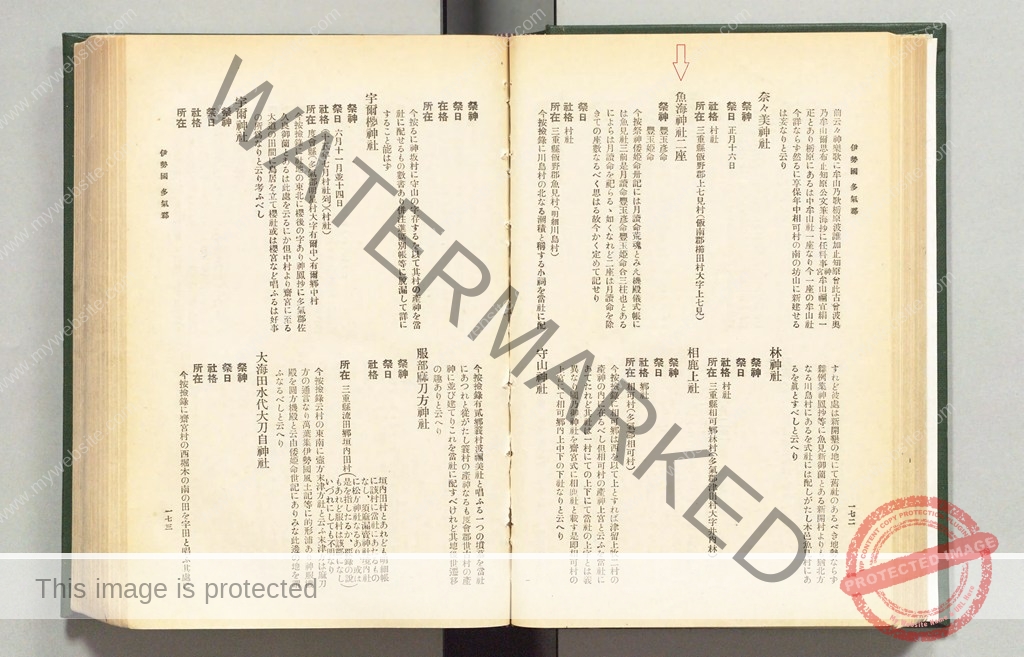

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 魚海神社二座について 所在は゛三重縣飯野郡魚見村(明細川島村)゛〈現 魚見神社(松阪市魚見町)〉と記しています

又゛検録に川島村の北なる潮積と稱する小祠を當社に配すれど゛〈現 魚海神社(松阪市川島町)〉とする説があるが この地は新開墾の地で古社のある場所ではない とも記しています

【抜粋意訳】

魚見神社二座

祭神 豊玉彦命

豊玉姫命今按 祭神 倭姫命卅紀には 月讀命荒魂とみえ 機殿儀式帳には魚見社三前 是 月読命 豊玉彦命 豐玉姫命合三柱也とあるによらは 月読命を祀らるる如くなれど 二座は月読命を除きての座数なるべく思はる 故今かく定めて記せり

祭日

社格 村社所在 三重縣飯野郡魚見村(明細川島村)

今按 検録に川島村の北なる潮積と稱する小祠を當社に配すれど 彼處は新開墾の地にて 舊社のあるべき地勢ならず 雑例集神鳳抄等に魚見新御薗とある新開村よりも猶北方なる川島村にあるを式社には配しがたし 木邑魚見村にあるを眞とすべしと云へり

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

魚見神社(松阪市魚見町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.