月代宮(つきしろのみや)は 三山統一を果たし その後450年もの間続く 琉球王朝を打ち立てた英傑゛尚巴志(しょう はし)゛の築いた第一尚氏(だいいちしょうし)王統〈7代63年間〉(1406~1469年)の始祖と7代王を祭神として 1938年に第一尚氏の氏子組織「つきしろ奉賛会」によって建立されたものです ゛月しろ゛とは 初代王の尚思紹の庭にあった霊石で守護神とも伝わります

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

月代宮(Tsukishiro no miya)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

沖縄県南城市佐敷佐敷1155

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

合祀8柱 御祭神は 第一尚氏(だいいちしょうし)王統〈7代63年間〉(1406~1469年)の始祖と7代王

《主》佐銘川大主(さめかわうふぬし)〔尚思招の父〕

尚思招(しょう ししょう)〔初代〕

尚巴志(しょう はし)〔二代〕

尚忠(しょう ちゅう)〔三代〕

尚思達(しょう したつ)〔四代〕

尚金福(しょう きんぷく)〔五代〕

尚泰久(しょう たいきゅう)〔六代〕

尚徳(しょう とく)〔七代〕

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

【創 建 (Beginning of history)】

つきしろの宮

佐敷城内に立地するつきしろの宮は、1938年に第一尚氏の氏子組織「つきしろ奉賛会」によって建立された。1962年にはコンクリートの拝殿へと立て替えられ、周囲には参道などが整備された。

南城市教育委員会文化課「なんじょうデジタルアーカイブ」より

https://nanjo-archive.jp/document/?detail=1511&genre=6

【由 緒 (History)】

佐敷上グスク

中城湾や勝連半島を一望できる尚思招の居城

国道331号沿いにある佐敷小学校裏の丘陵の上に築城されていたグスクで、琉球三山統一を果たした尚巴志(しょうはし)とその父である尚思招(しょうししょう)の居城。大里城を攻め落としたのち、この佐敷グスクより居を移しました。グスク跡からは中城湾や勝連半島を一望できる高台にあり、久高島も望むことが出来る。調査によりグスクの斜面の崩落を防ぐための土留めの役割を果たす「石列」の存在は確認されてますが、沖縄のグスクに見られるような石積みの城壁は発見されていません。

現在この地には、尚巴志500年祭を機に、佐銘川大主・尚思招・尚巴志・尚忠・尚思達・尚金福・尚泰久・尚徳の8体を合祀した「つきしろの宮」が建立されている。2004年、南城市指定の史跡となりました。

南城市役所観光商工課HPより

https://www.kankou-nanjo.okinawa/bunka/228/

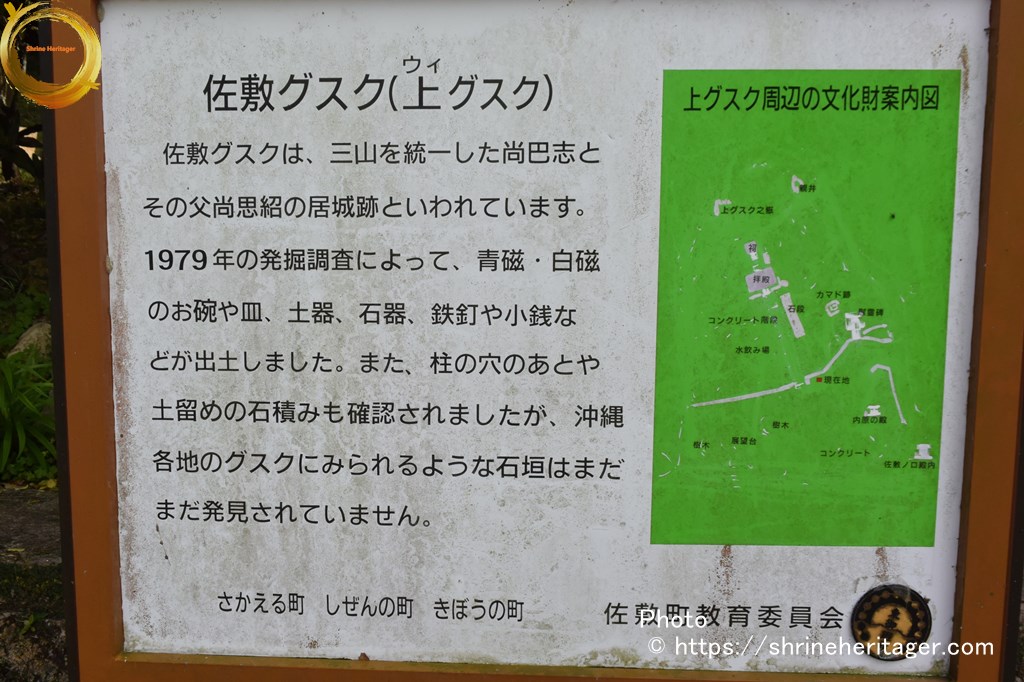

佐敷グスク(ウィグスク)

佐敷グスクは、三山を統一した尚巴志とその父尚思紹の居城跡といわれています。

1979年の発掘調査によって、青磁・白磁のお碗や皿、土器、石器、鉄釘や小銭などが出土しました。また、柱の穴のあとや土留めの石積みも確認されましたが、沖縄各地のグスクにみられるような石垣はまだ発見されていません。

さかえる町 しぜんの町 きぼうの町 佐敷町教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・内原の殿(ウチバルヌトゥン)

Please do not reproduce without prior permission.

内原の殿(ウチバルヌトゥン)

内原の殿は、上城の殿ともよばれ、女官たちの働いていた場所といわれており、もともとはカマド跡付近にあったと考えられています。

以前は粟石の柱で壁はありませんでしたが、昭和55年にコンクリートのほこらに建て替えられました。南城市教育委員会

現地案内板より

・ノロ殿内[ヌルドゥンチ](佐敷)

佐敷ノロが居住していた屋敷跡 佐敷上グスク入口近く 戦前は石柱 茅葺き屋根の祠だった

『由来記』巻13-281の「佐敷巫火神」に相当する 「佐敷巫火神」では佐敷ノロにより「麦穂祭」「稲穂祭三日崇」「毎年三・八月 四度御物参」「年浴」「年浴三日崇」「麦初種子・ミヤタネ三日崇」「麦初種子・ミヤタネ」が司祭された

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・佐敷ようどれ

Please do not reproduce without prior permission.

佐敷ようどれ

佐敷地区にある「佐敷ようどれ」。「ようどれ」とは夕凪・静かな場所を意味しています。琉球王国を建てた尚巴志[ しょうはし]の父、尚思紹[ しょうししょう]夫妻など、家族7人を祀ってありましたが、1959年に佐銘川大主[ さめがわうふぬし。]も合祀されています。全体が石でできていて、屋根は半円形をしており、かご型に近い独特の形をしています。がけ崩れの危険があるとの理由で1764年に佐敷西上原から、現在の場所に移されました。「佐敷ようどれ」は昭和33年[ 西暦1958年]に県の史跡に指定されています。

南城市役所HPより

https://www.city.nanjo.okinawa.jp/movie_library/movie_ja/1579046288/1579236679/

゛佐敷ようどれ゛は 知念分屯基地敷地(管理地区内)にあります

佐敷ようどれの見学について

https://www.mod.go.jp/asdf/chinen/second/third4/index.html

・つきしろの岩・井(つきしろのいわ・かー)

Please do not reproduce without prior permission.

伝承によると 琉球王国を建てた尚巴志[ しょうはし]が生まれた時 捨て置かれた場所と言い伝えられている史跡「つきしろの岩、井(つきしろのいわ・かー)」

ここに捨て置かれた尚巴志は 生誕の際 白鳥に抱かれ 犬の乳によって育てられて生きていたという伝説があります

なんじょうデジタルアーカイブ「尚巴志の紙芝居【日本語版】」

三山統一の英傑 尚巴志(しょう はし)の生い立ちと人物像について

https://nanjo-archive.jp/document/?detail=121816&genre=1

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

『沖縄案内』〈昭和7年〉に記される内容

月代宮(つきしろのみや)の鎮座している゛佐敷上グスク(ウィグスク)゛について 佐敷(さしき)の按司(あじ)尚巴志(しょう はし)の居城であった

第一尚氏(だいいちしょうし)王統〈7代63年間〉(1406~1469年)

1406年 佐敷(さしき)の按司(あじ)尚巴志(しょう はし)は 中山王武寧(ぶねい)を攻め滅ぼし 父・尚思紹(しょう ししょう)を中山王位に即け これが第一尚氏(だいいちしょうし)の王統の始まり と記しています

【抜粋意訳】

佐敷上城址

字佐敷の西南山腹にあり、佐敷按司思紹の居城にして門壁遺存せざるも、城跡歴然として古への面影を留め、尚巴志王遺跡として大正十二年記念牌を建ててある。巴志は英明神武にして夙に治世の才ありしを以て二十一歳の時父思紹の後を承けて佐敷按司となった。其後已志西隣なる大里按司を伐ち次いで中山武寧王を降すに及び父思紹を奉じて中山王と為し ,よく父王を輔け山北を征して先づ二山を合一した。思紹の蒙後五十一歳にして中山王となり子孫傅へて尚德に至り七代六十四年にして亡んだ。佐敷は尚敬王以來王后領となり依って王后を佐敷按司が那志と稱へた。佐敷上原にはようどれと稱し父思紹王の墓がある。古代石造建築として特殊の趣あり。他に比を見ざるものである。月しろのまもり 勢治高のまもの おかけてりわたて國やとよむ。(琉歌)

【原文参照】

島袋源一郎 著『沖縄案内』,島袋源一郎,昭和7. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1170658

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

尚巴志500年祭を機に「つきしろの宮」に合祀されている八柱について

「つきしろの宮」の鎮座する゛佐敷グスク跡゛は 尚思紹と尚巴志の居城でした

つきしろの宮は 1938年に第一尚氏(だいいちしょうし)の氏子組織「つきしろ奉賛会」によって建立されたものです

合せて祀られている8柱の御祭神は 第一尚氏(だいいちしょうし)王統〈7代63年間〉(1406~1469年)の始祖と7代王です

特に二代 尚巴志(しょう はし)は 三山統一を果たし その後450年もの間続く 琉球王朝を打ち立てた英傑です

御祭神の八柱

①始祖 佐銘川大主(さめかわうふぬし)〈生没年不詳〉〔尚思招の父〕

②初代 尚思招(しょう ししょう)在位年間〈1406~1421年〉

③二代 尚巴志(しょう はし)在位年間〈1422~1439年〉゛三山統一゛の英傑

④三代 尚 忠(しょう ちゅう)在位年間〈1440~1444年〉

⑤四代 尚思達(しょう したつ)在位年間〈1445~1449年〉

⑥五代 尚金福(しょう きんぷく)在位年間〈1450~1453年〉

⑦六代 尚泰久(しょう たいきゅう)在位年間〈1454~1460年〉

⑧七代 尚徳尚徳王(しょう とく)在位年間〈1461~1469年〉

【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

那覇空港からR329号経由で東へ約20.5km 車45分程度

Please do not reproduce without prior permission.

南城市立佐敷小学校の脇のR331号沿いに゛佐敷上グスク゛の案内板と月代宮の一の鳥居が建ちます

佐敷小学校すぐ裏手の小高い森の山に上がって行くと高台の境内に駐車場があります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

見渡せる景色は 馬天港 中城湾が一望でき 本当に素晴らしく琉球王朝の創始者 佐敷小按司 尚巴志(しょう はし)の居城であった゛佐敷グスク跡゛であることに納得ができます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

車のすぐ横にある 霊威を感ずるような木は 何だろうか

Please do not reproduce without prior permission.

特に注連縄などはありませんが 根元は石垣が組まれ 一段高く祀られるようになっています

すぐに車を入り口付近に移動しました

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

参道の石段に向かいます

月代宮(南城市佐敷)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

石段下の社号標には゛月代宮゛と刻字されています

石段の途中には石灯籠 鳥居が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 鳥居をくぐり さらに石段を上がります

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居をくぐる時 空らを見上げると ここは木々も空も南国であると

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

石段を上がり

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 祠が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

祠は コンクリート製ですが 屋根に枯草があるので 藁葺屋根の風情

Please do not reproduce without prior permission.

第一尚氏(だいいちしょうし)王統〈7代63年間〉(1406~1469年)の始祖と7代王を祀る祠に一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『琉球の研究』中〈明治39年〉に記される伝承

三山統一の英傑 尚巴志(しょう はし)の略伝を記しています

【抜粋意訳】

琉球の名所旧跡 四、田舎の旅路

〇與那原の東に隣る津波古(ツフアコ)村に、海軍倉庫もあり波止場もあって、中城湾に寄泊する帝国軍艦の上陸地と定められてをるのであるが、津波古以東の曲浦は一般に場天濱(バテンバマ)と呼はれ沿岸の丘上には高く大里(オフサト)城址の残塁が見へ、丘麓なる佐敷(サンチ)村には炊烟長へに靉ひきて樹間かすかに番所の赤瓦が見えるなど、此あたり眺望決してわるくない、

佐敷村といふのは、むかし三山統一の英傑 尚巴志(しょう はし)の起た地で、場天の新里(シンザト)は 巴志の祖父 佐銘川大主(サメガーオフヌシ)の住んだ所である、

茲に尚巴志の略傳を挙ぐ

佐銘川大主はもと伊平屋烏の農夫なり、曾て凶年に際して島民のために産を奪はれ零落して場天に至り、漁釣して僅に生活と営む、大城按司偶ま之を見て其人となりを愛し、女を以て之に嫁し新里村に居らしむ、其子 思紹温良にして儉徳あり曾て佐敷按司たり、巴志は卽ち思紹の一子なり体驅矮少身長五尺に充たす、然れとも資性沈勇最も策略に富む世に佐敷小按司(サシチコアジ)と稱す、夙に大志と抱き、糧を貯へ兵を練り以て私に時機の熟するを待つ、偶ま隣邑 大里按司は事を以て巴志と隙あり、巴志 先つ兵を率ひて之を減し 次て大挙して中山を討つ、中山王武寧 之を防くこと能はす城を挙げて降服す、巴志卽ち 父思紹を奉して中山王となし 巳自ら之を扶翼す、既にして山北城を陷れ父の後を承けて中山王となり、更に山南城を平け終に全島統ーの業を成せり、時に永亨元年なりき

【原文参照】

加藤三吾 著『琉球の研究』中,加藤三吾,明治39. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/992457

加藤三吾 著『琉球の研究』中,加藤三吾,明治39. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/992457

月代宮(南城市佐敷)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.