尾崎神社 遥拝殿(おさきじんじゃ ようはいでん)は 後水尾天皇の御宇 寛永二年(1625)類焼に罹り古文書 宝物悉く焼失 由緒沿革の要領不祥ですが 延喜式内社 陸奥國 氣仙郡(けせんの こおり)3座(小)の一つ 理訓許段神社(りくこたの かみのやしろ)と伝えています こちらは遥拝殿で後方の山上に本殿が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

尾崎神社 遥拝殿(The worship hall of Ozaki Shrine)

【通称名(Common name)】

尾崎山(おさきさん)

【鎮座地 (Location) 】

岩手県大船渡市赤崎町字鳥沢190-1

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》稲倉魂神(うかのみたまのかみ)

《配》海津見神(わたつみのかみ)

建速須佐男神(たけはやすさのをのかみ)

照摩神(てるまのかみ)

琴平神(ことひらのかみ)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 国史見在社

【創 建 (Beginning of history)】

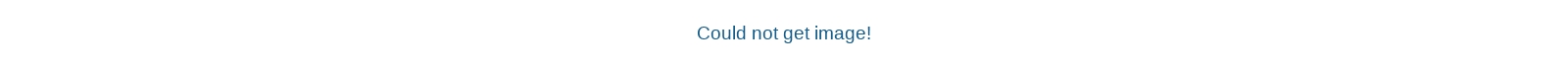

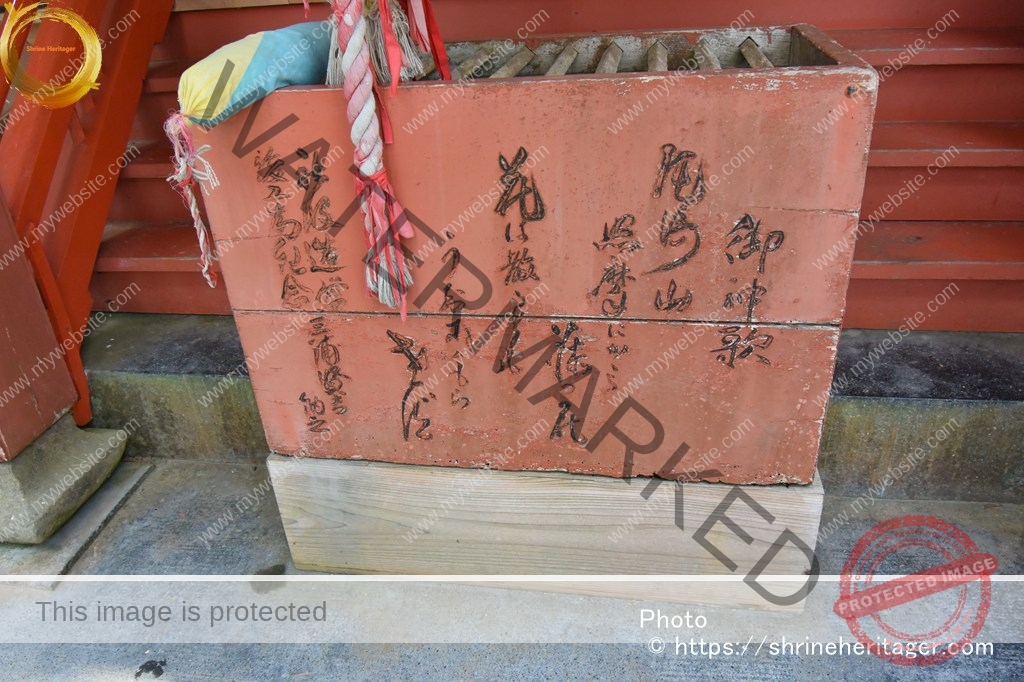

尾崎神社 由緒

祭神 稲倉魂神 海津見神

元式内 理訓許段明神を祭と云

配祀 建速須佐男神 照摩神 琴平神創立 人皇第五十代 桓武天皇の御宇 延暦二年(783)

奥羽観述聞老志に曰く神名帳に曰く 気仙ノ郡三座〔並小〕理訓許段神社 登奈孝志神社 衣太手神社 五十五代 文徳帝 仁寿二年(852)八月辛丑 陸奥國 衣多家神 理訓許段神 並に授く従五位下

人皇百七代 後水尾天皇の御宇 寛永二年(1625)類焼に罹り古文書 宝物悉く焼失 由緒沿革の要領不祥

和漢三才図繪云 奥州 尾崎大明神 在 計仙 祭神不祥 社領弐百石 別當 山伏大善院昭和三十一年参月献之 赤崎町清水 志田初夫

拝殿の由緒額より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

『倭漢三才図会』下巻に記される内容

【抜粋意訳】

陸奥(みちのく)

尾崎大明神

在に氣仙郡

祭神 未祥

社領 二百石

別當 山伏大善院

【原文参照】

寺島良安 編『倭漢三才図会』下巻,日本随筆大成刊行会,1928. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1773989

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・尾崎神社 遥拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・山伏 大善院 (奥州28番 蛸浦観音)

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉?

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・尾崎神社 本殿(大船渡市赤崎町鳥沢)

尾崎神社 遥拝殿の真南 尾崎岬の山頂に鎮座

尾崎神社 本殿は 南を向いています

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

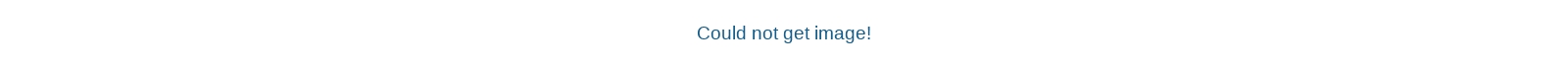

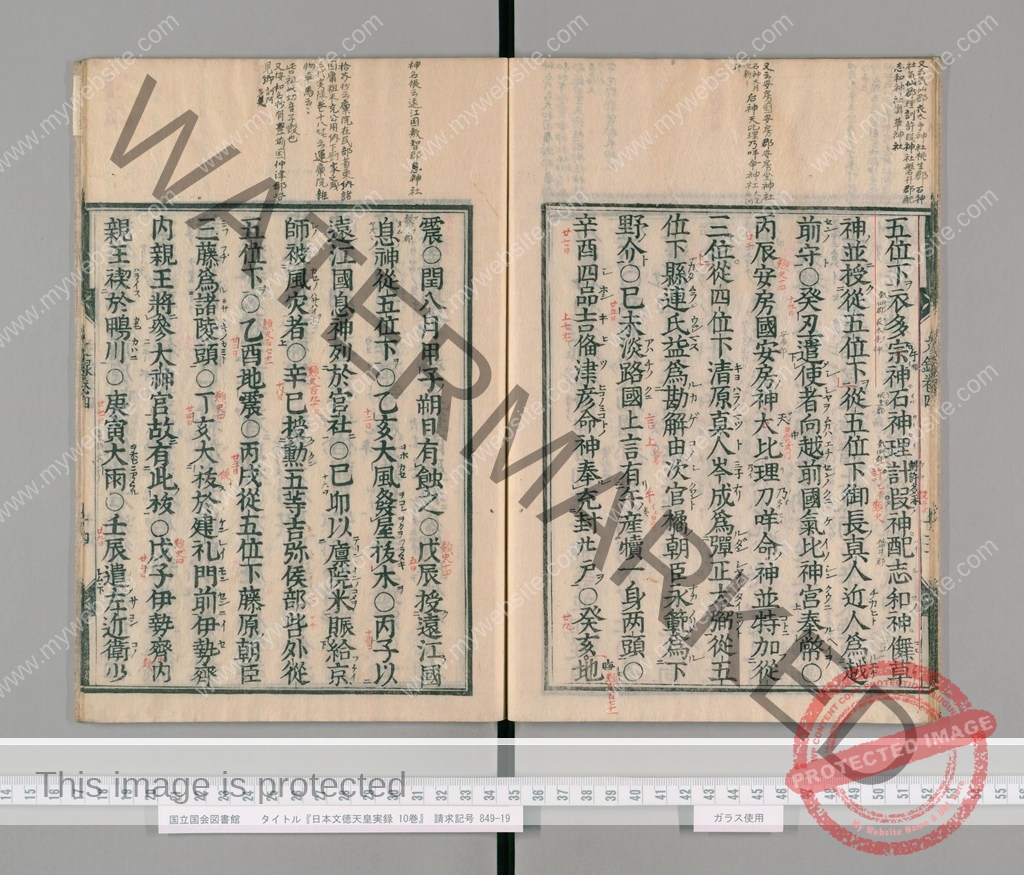

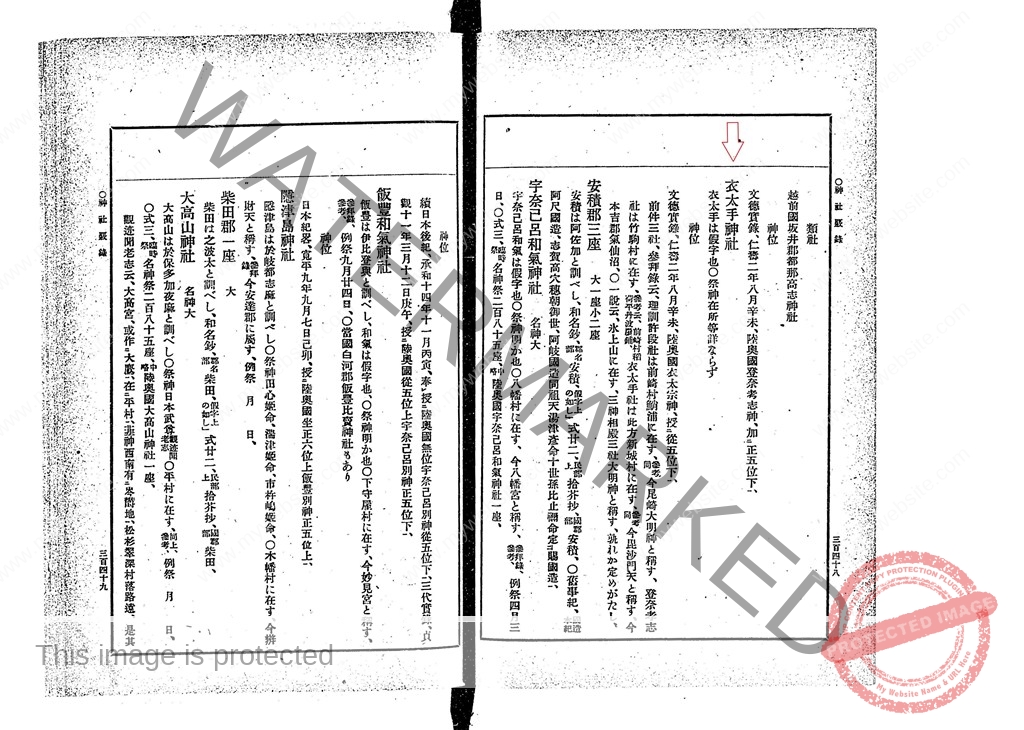

『日本文徳天皇實録(Nihon MontokuTenno Jitsuroku)〈元慶3年(879年)完成〉』に記される伝承

文徳實録に 〈①理訓許段神②登奈孝志神③衣太手神〉に神位の奉授が記され 理訓許段神 衣太手神は 並に從五位下を授け 登奈孝志神に正五位下を授く と記されます

【抜粋意訳】

卷四 仁寿二年(八五二)八月辛丑〈七〉

○辛未〈又は 丑〉

陸奧國

伊豆佐咩神 登奈孝志神 志賀理和氣神 並に加ふ正五位下を

衣多手神 石神 理訓許段神 配志和神 舞草神 並に授く從五位下を從五位下 御長眞人 近人爲に越前守

【原文参照】

藤原基経 編『日本文徳天皇実録 10巻』[4],元章,寛政8 [1796]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2565444

藤原基経 編『日本文徳天皇実録 10巻』[4],元章,寛政8 [1796]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2565444

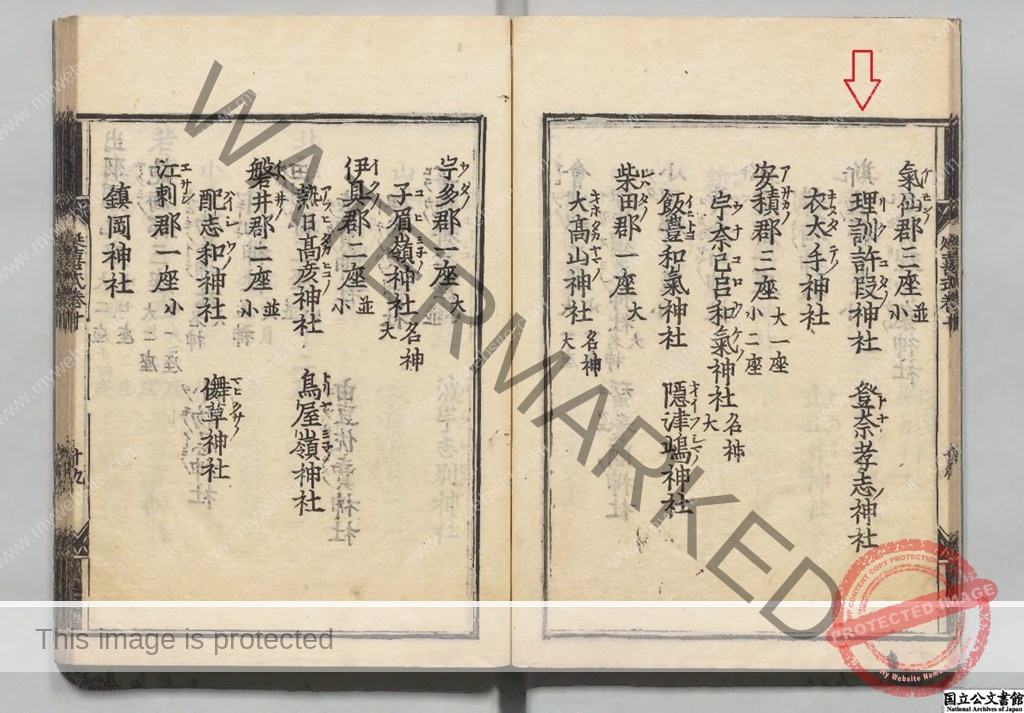

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東山道 382座…大42(うち預月次新嘗5)・小340[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)陸奥國 100座(大15座・小85座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)度會郡 58座(大14座・小44座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 理訓許段神社(貞)

[ふ り が な ](りくこたの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Rikukota no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 陸奥國 氣仙郡(けせんの こおり) 3座(小)について

延喜式内社 陸奥國 氣仙郡 理訓許段神社(貞)(りくこたの かみのやしろ)

・冰上神社(陸前高田市高田町西和野)

・尾崎神社 本殿(大船渡市赤崎町鳥沢)

・尾崎神社 遥拝殿(大船渡市赤崎町鳥沢)

延喜式内社 陸奥國 氣仙郡 登奈孝志神社(貞)(となこしの かみのやしろ)

・冰上神社(陸前高田市高田町西和野)

延喜式内社 陸奥國 氣仙郡 衣太手神社(貞)(きぬたての かみのやしろ)

・冰上神社(陸前高田市高田町西和野)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

三陸鉄道リアス線 陸前赤崎駅から海岸線を南下して約6.3km 蛸ノ浦漁港を目指します 車で10分程度

Please do not reproduce without prior permission.

大船渡湾の東側を南下すると 御前島が見えてきます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

珊琥島が見えてくれば もうすぐ蛸ノ浦漁港です

Please do not reproduce without prior permission.

本来は 蛸ノ浦漁港から神社への入口が在る筈ですが 堤防工事中で良くわからなかったので 何回か海岸線を行き来きしました

Please do not reproduce without prior permission.

尾崎神社 本殿へ通じる山道から進んでみたところ 尾崎神社 遥拝殿の裏側に出ました 境内には里人が何人もいて 皆さん礼服やスーツを着込んでいるので おそらく祭典日なのでしょう 参拝日は2018/5/1

Please do not reproduce without prior permission.

道が判らなかったので ここから山を下ってみました

Please do not reproduce without prior permission.

遥拝殿の裏側に着きました

尾崎神社 遥拝殿(大船渡市赤崎町鳥沢)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居が建っていたので 一礼をして境内に入ると 境内に居た礼服やスーツを着込んでいる何人もの里の人々が 怪訝そうに裏側の山から下りてきた私を見ていたので 会釈すると 皆さんお辞儀をしてくれて恐縮してしまいました

間違いなく 祭日の様で 幟旗がたてられています

Please do not reproduce without prior permission.

家に戻ってから 調べてみると 中々の大祭でした

4年に一度の大祭で この時は2018/5/1でしたので 大祭ではなく 祭日であったようですが 大祭の時は下の様です

尾崎神社 式年大祭 五年祭(ごねんさい)

5月連休のいずれかの日 式年祭(4年に一度)

〔時間〕終日〔祭神〕本社〔区分〕大祭

〔由来〕恒例祭,農業,漁業,商業,工業技術,海上

〔奉仕参列参加〕神職11名以上,神職以外11名以上,参列100名前後,祭礼501名以上

〔その他奉仕者〕伶人,女性(未婚),女性(既婚・老壮年),幼児児童,男性(青少年),男性(成年・老壮年),氏子崇敬者,総代,地方自治議員職員,老若男女

〔禁忌・神占等〕おこもり・参籠

〔神輿呼称〕やたい,だし

〔神輿形態〕曳き山,太鼓台,人・動物・魚形,囃子屋台,舟形

〔神輿渡御〕お旅所,氏子区域巡幸,他神社,複数神社合同神事,町内神輿,船,その他〔行列等〕稚児,演技,採物,民謡囃子

※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 背後の山のみで 本殿は 尾崎神社 遥拝殿の真北 尾崎岬の山頂に鎮座します

・尾崎神社 本殿(大船渡市赤崎町鳥沢)は別記事を参照

境内には 本殿方向に鳥居が建てられています

拝殿の向かって右奥には 境内社の覆屋がたてられています

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして この境内社の覆屋の後ろの崖を上がって 車まで戻りました

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

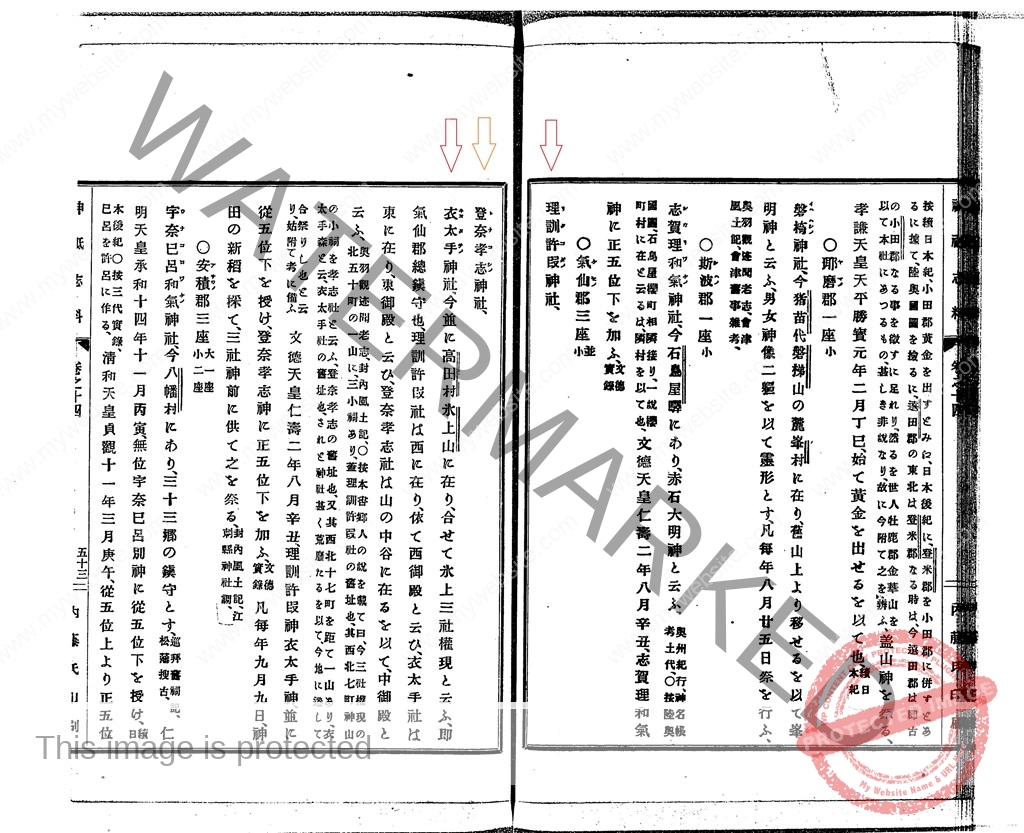

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社〈①理訓許段神社②登奈孝志神社③衣太手神社〉について 何れも゛祭神 在所等詳ならず゛と記しています

その上で 三社について諸説を挙げています

理訓許段神社は 所在について゛前崎村蛸浦に在す、今 尾崎大明神と稱す゛〈現 尾崎神社(大船渡市赤崎町鳥沢)〉

登奈孝志神社は 所在について゛竹駒村に在す、゛〈現 竹駒神社(陸前高田市竹駒町)〉

衣太手神社は 所在について゛此方新城村に在す゛

式内社〈①理訓許段神社②登奈孝志神社③衣太手神社〉は 所在について゛氷上山に在す、三神相殿 三社大明神と稱す゛〈現 冰上神社(陸前高田市高田町西和野)〉と記し いずれとも決められない と記しています

【抜粋意訳】

理訓許段神社

理訓許段は 假字也

〇祭神 在所等詳ならず

神位

文徳實錄、仁壽二年八月辛未、陸奥國 理計段神、授に從五位下、

登奈孝志神社

登奈孝志は 假字也

〇祭神 在所等詳ならず

類社

越前國 坂井郡 都那高志神社神位

文徳實錄、仁壽二年八月辛未、陸奥國 登奈孝志神、加に正五位下、

衣太手神社

衣太手は 假字也

〇祭神 在所等詳ならず

神位

文徳實錄、仁壽二年八月辛未、陸奥國 衣太宗神、授に從五位下、

前件三社、参拜錄云、

理訓許段社は前崎村蛸浦に在す、〔参考同〕今 尾崎大明神と稱す、

登奈孝志社は竹駒村に在す、〔参考云、前崎村 稲荷平丹波屋敷〕

衣太手社は此方新城村に在す、〔参考同〕今 毘沙門天と稱す、今 本吉郡気仙沼、〇一説云、氷上山に在す、三神相殿 三社大明神と稱す、孰れか定めがたし、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

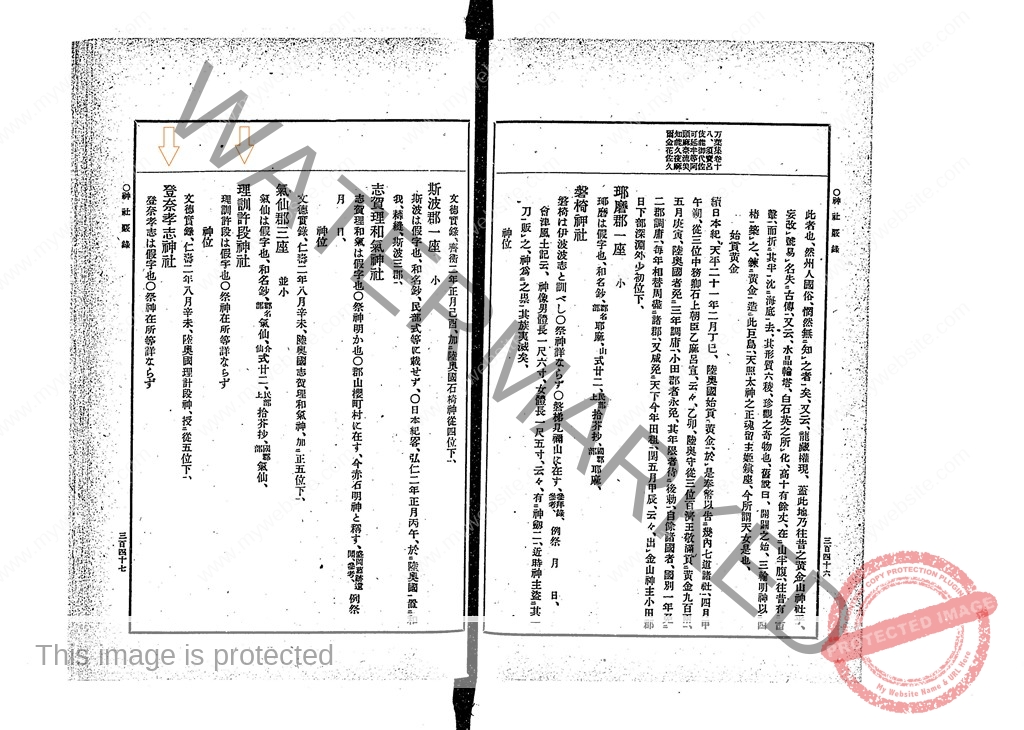

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社〈①理訓許段神社②登奈孝志神社③衣太手神社〉について 所在について゛今 〈三社〉並に高田村 氷上山に在り、合せて氷上三社権現と云ふ、即 気仙郡 總鎮守也、゛〈現 冰上神社(陸前高田市高田町西和野)〉と記しています

【抜粋意訳】

理訓許段(リタコダノ)神社

登奈孝志(トナコシノ)神社

衣太手神(キヌタテノ)社

今 〈三社〉並に高田村 氷上山に在り、合せて氷上三社権現と云ふ、即 気仙郡 總鎮守也、

理訓許段社は西に在り、依て西御殿と云ひ、

衣太手社は東に在り、東御殿と云ひ、

登奈孝志社は山の中谷に在るを以て、中御殿と云ふ、〔奥羽観迹聞老志、封内風土記、〇按 本書 郷人の説を載て曰、今 三社権現の北五十町の一山に、三小祠あり、蓋 理訓許段社の舊址也、其 西北七町 神山の小祠を孝志社い云ふ、登奈孝志の舊址也、又 其 西北十七町を距て一山あり、衣太手森と云、衣太手社の舊址也、 されど神社 甚(いた)く荒廃たるを以て、今地に遷して合祭りし也と云り、姑附て考に備ふ〕

文徳天皇 仁壽二年八月辛丑、理訓許段神 衣太手神、並に從五位下を授け、登奈孝志神に正五位下を加ふ、〔文徳実録〕

凡 毎年九月九日、神田の新稲を採て、三社神前に供て之を祭る、〔封内風土記、江刺神社調、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

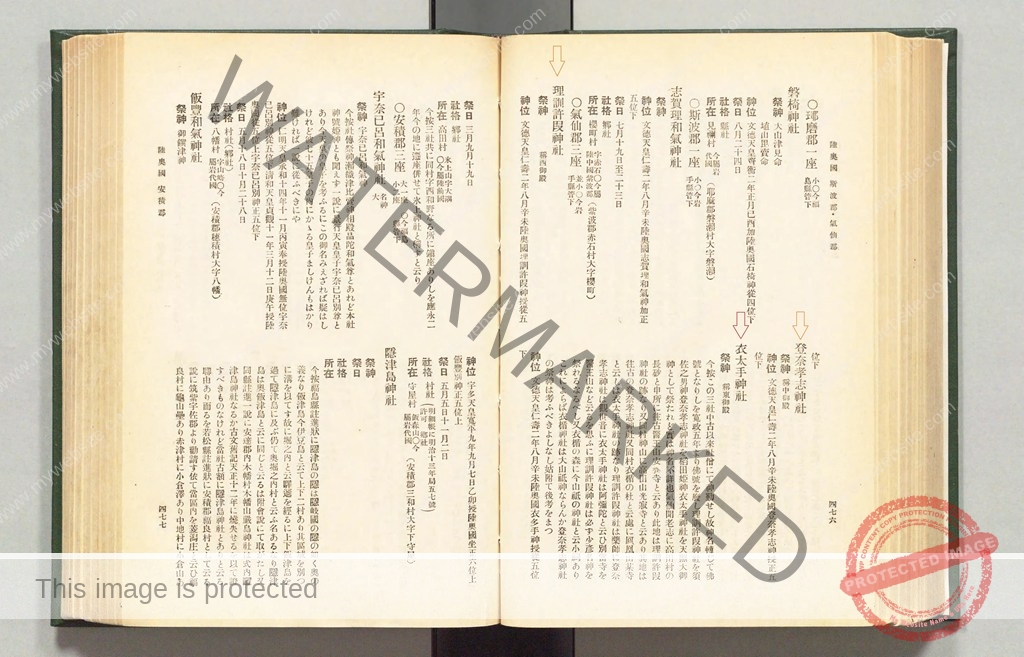

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社〈①理訓許段神社②登奈孝志神社③衣太手神社〉について 三社ともに『文徳実録』に神位の奉授が載る゛国史見在社゛であることを記しています

しかし 中古に社僧によって仏号となり 現在は〈現 冰上神社(陸前高田市高田町西和野)〉と記しています

【抜粋意訳】

理訓許段神社

祭神 稱 西御殿

神位

文德天皇 仁壽二年八月辛未 陸奧國 理訓許段神 授從五位下

登奈孝志神社

祭神 稱 中御殿

神位

文德天皇 仁壽二年八月辛未 陸奧國 登奈孝志神 授從五位下

衣太手神社

祭神 稱 東御殿

今按 この三社 中古以來 社僧にて神勤せし故神名轉じて佛號となりしを寛政五年より佛號を廃し 理訓許段神社を須佐之男神 登奈孝志神社を稻田姫神 衣太手神社を天照大御神として祭たれど 實は神名不詳也

氣仙聞老志に 高田村の長砂と申所に 往古 醫王山安養寺と云あり 此地は理訓許段神社の跡なり 又 同村 神山に高田山光寂寺と云あり 其地は往古の登奈孝志神社 又 同村衣楯の杜と云處に 鳳凰山某寺と云しは衣太手神社の跡なり

理訓許段神社は藥帥に 登余孝志神社は観世音に 衣太手神社は阿彌陀と云ひ 別當寺を醫王山など云るを思ふに 理訓許段神社は必ず少彦名神を祭れるなるべし 又 衣楯の森に今 山祇の神社と云小祠あり これによらば衣楯神社は大山祇神ならんか 登奈孝志神社の祭神は考ふべきよしなし 姑附て後考をまつ神位

文德天皇 仁壽二年八月辛未 陸奧國 衣多手神 授從五夜下

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

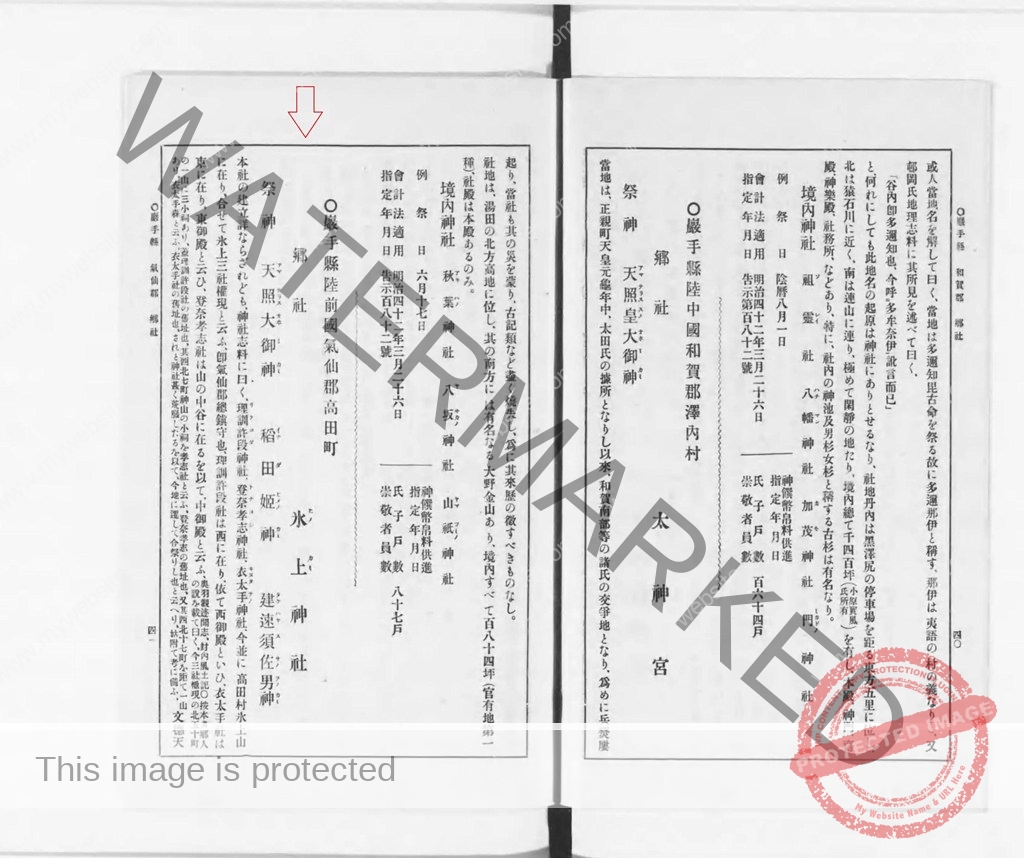

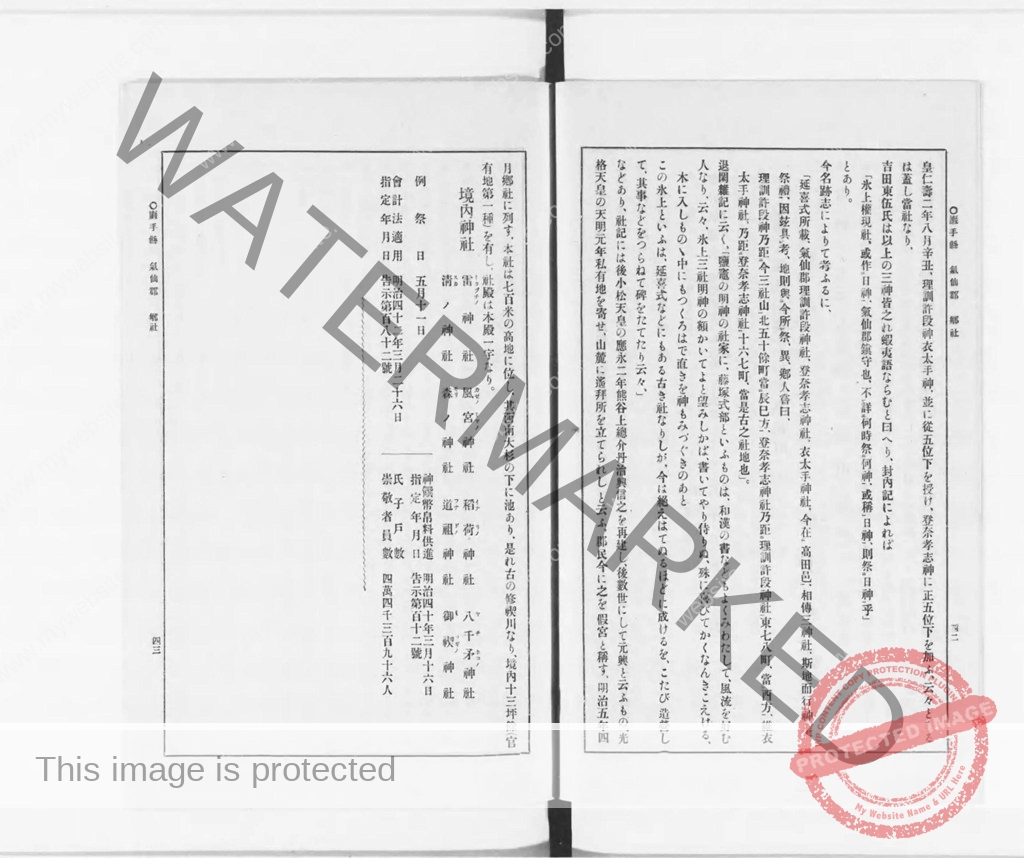

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

冰上神社(陸前高田市高田町西和野)について 延喜式内社゛理訓許段神(リクコダ)神社、登奈孝志神(トナコシ)神社、衣太手神(キヌタテノ)神社、今並に高田村氷上山に在り、合せて氷上三社椎現と云ふ゛と記しています

【抜粋意訳】

〇巖手縣 陸前國 氣仙郡高田町

郷社 氷上(ヒノカミ)神社

祭神

天照大御神(アマテラスオホミカミ)

稲田姫神(イナダヒメノカミ)

建速須佐男神神(タケハヤスサノヲノカミ)本社の建立詳ならざれども、神社志料に日く、理訓許段神(リクコダ)神社、登奈孝志神(トナコシ)神社、衣太手神(キヌタテノ)神社、今並に高田村氷上山に在り、合せて氷上三社椎現と云ふ、卽 氣仙郡總鎖守也、理訓許段社は西に在り、依て西御殿といひ、衣太手社は東に在り、束御殿と云ひ、登奈孝志社は山の中谷に在るを以て、中御殿と云ふ、

〔奥羽観迹聞老志、封内風土記、〇按 本書 郷人の説を載て曰、今 三社権現の北五十町の一山に、三小祠あり、蓋 理訓許段社の舊址也、其 西北七町 神山の小祠を孝志社い云ふ、登奈孝志の舊址也、又 其 西北十七町を距て一山あり、衣太手森と云、衣太手社の舊址也、 されど神社 甚(いた)く荒廃たるを以て、今地に遷して合祭りし也と云り、姑附て考に備ふ〕

文徳天皇 仁壽二年八月辛丑、理訓許段神 衣太手神、並に從五位下を授け、登奈孝志神に正五位下を加ふ、云々とあるは蓋し當社なり、

吉田東伍氏は 以上の三神 皆之れ蝦夷語ならむと曰へり、封内記によれば

「延喜式所載、氣仙郡 理訓許段神社、登奈考志神社、衣太手神社、今在に高田邑、相傳 三神社、斯地而行に神事、祭禮、因茲具考、地則與に今所に祭、異、郷人嘗曰、理訓許段神乃距に今 三社山 北五十餘町當に辰巳方、登奈孝志神社乃距に理訓許段神社 東七八町、當 西方、維衣太手神社、乃距に登奈考志神社 十六七町、當是古之社地也」。

退閑雑記に云く、「鹽竈の明神の社家に、藤塚式部といふものは、和漢の書などもよくみわたして、風流を好む人なり、云々、氷上三社明神の額かいてよと望みしかば、書いてやり侍りぬ、殊に喜びてかくなんきこえける、

木に入しものの中にもつくろはで直きを神もみづぐきのあとこの氷上といふは、延喜式などにもある古き社なりしが、今は絶えはてぬるほどに成けるを、こたび造營して、其事なとをつらねて碑をたてたり云々、」

などあり、社記には後小松天皇の應永二年 熊谷上總介丹治興信 之を再建し、後數世にして元興と云ふもの、光格天皇の天明元年 私有地を寄せ、山麓に搖拜所を立てられしと云ふ、郡民今に之を假宮と稱す、明治五年四月郷社に列す、本社は七百米の高地に位し、其 西南大杉の下に池あり、是れ古の修禊川なり、境内十三坪餘(官有地第一種)を有し、社殿は本殿一宇なり。

境内神社

雷神社 風宮神社 稲荷神社 八千矛神社

清ノ神社 森ノ神社 道祖伸社 御禊神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』中,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088278

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』中,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088278

尾崎神社 遥拝殿(大船渡市赤崎町鳥沢)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.