山梨県

-

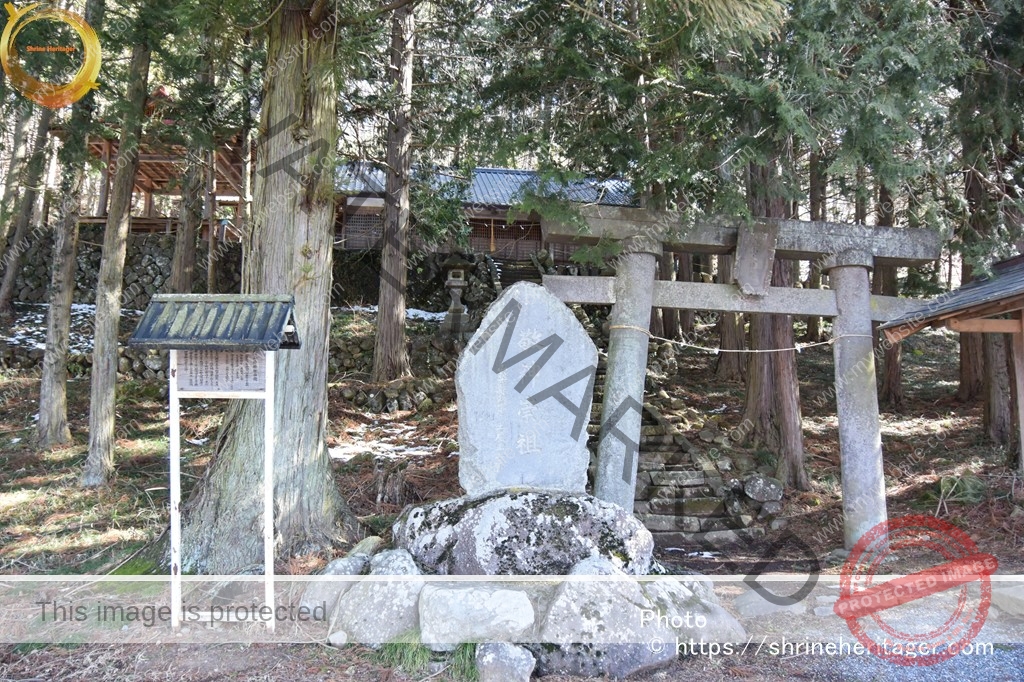

甲斐奈神社〈神祖宮〉(笛吹市一宮町橋立)〈『延喜式』甲斐奈神社〉

甲斐奈神社〈神祖宮〉(かいなじんじや)は 神祖明神 又は 林部宮 橋立明神とも呼ばれ 創建は古く延喜式内社 甲斐國 山梨郡 甲斐奈神社(かひなの かみのやしろ)で総社であった 江戸前期までは祭礼の日に笛吹川東の神主が全て当社に参集して神楽を奏し、五穀豊穣の祈禱をしたと伝わる大社でした

-

甲斐奈神社〈守ノ宮〉(笛吹市春日居町国府)〈『延喜式』甲斐奈神社〉

甲斐奈神社〈守ノ宮〉(かいなじんじゃ)は 奈良時代に甲斐国の国府の置かれた場所とされ 神亀三年(726)聖武天皇 天平年中(747)国司 田邊史広足が峡之神社と名付け創建した 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 甲斐奈神社(かひなの かみのやしろ)と伝わります 守ノ宮明神ともいい 四ノ宮(国守ノ宮)が転訛したとも云う

-

甲斐奈神社 元宮(甲府市愛宕町)〈『延喜式』甲斐奈神社〉

甲斐奈神社 元宮(かいなじんじゃ もとみや)は 第2代 綏靖天皇の御代 皇子 土本毘古王が 甲府盆地一面の湖水を切り開き給い 甲斐奈山(現・愛宕山)の頂きに白山大神を祀り創建されたと伝わる 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 甲斐奈神社(かひなの かみのやしろ)の古社地です

-

甲斐奈神社(甲府市中央)〈『延喜式』甲斐奈神社〉

甲斐奈神社(かいなじんじゃ)は 第2代 綏靖天皇の御代 皇子 土本毘古王が甲斐奈山(現・愛宕山)の頂きに白山大神を祀り創建されたと云う 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 甲斐奈神社(かひなの かみのやしろ)とされます 永正年間(1504~1520)武田信虎〈武田信玄の父〉の築城に際し 現社地に遷座されました

-

八幡神社(南アルプス市上宮地)〈『延喜式』神部神社の山宮〉

八幡神社(はちまんじんじゃ)は 嘉永年間(1848~1854年)三輪神社〈今の・神部神社(南アルプス市下宮地)〉の山宮であった 大神山伝嗣院より この八幡神社に遷座し゛三輪山宮社゛と称したと伝わり 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の山宮と考えられています

-

神部神社(北杜市須玉町小尾)〈『延喜式』神部神社〉

神部神社(かんべじんじゃ)は 崇神天皇の御代 当社前の御門 神戸は神地とされたと云う 又 日本武尊が東征の折り 東小尾で湯治し当社前を通り猛獣 毒蛇 叛賊を退治して東征に向かったと伝わり 文武天皇の大宝元年(701) 四柱を祀ったのが創立と云う 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の論社です

-

南宮大神社(韮崎市大草町上条東割)〈『延喜式』神部神社〉

南宮大神社(なんぐうだいじんしゃ)は 社記によれば 平安時代の名将 源義光〈新羅三郎義光〉が 甲斐任国の時 崇敬して社壇を造営したと云う 武田一条氏が 当社を産土神として崇敬し その支族の武川衆諸氏も協力して当社に奉仕した記録も伝へている 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の論社です

-

熱那神社(北杜市高根町村山西割)〈『延喜式』神部神社〉

熱那神社(あつなじんじゃ)は 社伝には 創立の年代は不詳であるが その昔 日本武尊の神徳を尊崇し 地主神として社に奉祀し 石剣を奉安し神体とした 古来 神部神社 又は 熱那神総社と称し 近傍九ヶ村の総称 熱那ノ庄の総社なることは明白であると伝わる 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)とされます

-

神部神社(甲州市塩山上萩原)〈『延喜式』神部神社〉

神部神社(かんべじんじゃ)は 貞観二年(860)の創建とされ 古くから岩間を湯山に作る霊泉があり 温泉湧出の霊験から岩間明神とも湯山明神とも称されたと伝わります 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の論社です 往古は 当地は 神戸神社の鎮座により神戸荘と云われたそうです

-

白山神社(北杜市明野町上神取)〈『延喜式』神部神社〉

白山神社(はくさんじんじゃ)は 社記に延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)と云う 第二十三代顕宗天皇の御宇(485~487年)の勧請 天文十一年(1542)火災となり現在地に遷座と伝へられます 明治四十年(1907)三月勅令を奉り 白山神社に諏訪神社 伊勢神明社を合祀されました

-

神部神社(南アルプス市下宮地)〈『延喜式』神部神社〉

神部神社(かんべじんじゃ)は 垂仁天皇の御代 大和の三輪神社から大物主神を勧請し「三輪明神」とも云う 上古 甲府盆地は湖水で 社前迄湖であった 例祭の゛舟引祭゛は 大和から奉遷の時 船にて此地に渡った遷座の状況を神事として伝えていると云う 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の論社です

-

神部神社(山梨市上神内川)〈『延喜式』神部神社〉

神部神社(かんべじんじゃ)は 社記によれば 景行天皇43年 甲斐国造 塩海足尼勅を蒙り 近江国 比叡山より分霊し 神日吉と云ふをもって゛神部゛これによって神部神社と称し 国郡鎮護の社とされ 江戸時代には゛山王権現゛と称されました 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の論社です

-

諏訪大神社(甲斐市宇津谷)(日本武尊が創始 延喜式内社)

諏訪大神社(すわだいじんじゃ)は 倭建命(やまとたけるのみこと)が北山・武川・逸見の賊を平定し 残党の復起せぬよう平穏を祷り 鎮護の神として倭文神 建葉槌命を祀り 良民初めて安居するを得て 初在家の名これより起ると口碑に伝わる 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 倭文神社(しとりの かみのやしろ)の論社です

-

倭文神社〈降宮明神〉(韮崎市穂坂町宮久保)〈延喜式内社〉

倭文神社(しずりじんじゃ)は 古代 穂坂御牧(ほさかのみまき)の役人の妻や娘などが織った精巧な織物の技芸上達を祈り祀ったのが起りとされ 山宮(柳平)の古社地より現在地へ降られた伝承と織宮(おりみや)の意から 降宮(おりみや)と呼称される 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 倭文神社(しとりの かみのやしろ)の論社です

-

本宮倭文神社(韮崎市穂坂町柳平)〈延喜式内社の元宮〉

本宮倭文神社(ほんぐうしずりじんじゃ)は 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 倭文神社(しとりの かみのやしろ)とされる倭文神社降宮明神(宮久保)の山宮であった棚機宮〈七夕社〉が 神明社(上村組)・貴船神社(窪村組)・天神社(武田の烽火台と云われる城山)と貴船神社の地に(1959)合併し 本宮倭文神社と社名を改めたものです

-

白山建岡神社(山梨市上栗原)〈上栗原村〔小市明神〕を合祀か?〉

建岡神社(たておかじんじゃ)は 江戸時代には〔白山権現〕と呼ばれていました 同じく上栗原村にあった〔小市明神〕は 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 物部神社(もののへの かみのやしろ)であるとの一説もあります 現在〔小市明神〕は 建岡神社に合祀されているのか?

-

大石神社(甲州市塩山赤尾)〈延喜式内社 物部神社の論社〉

大石神社(おおいしじんじゃ)は 社伝に 第21代 雄略天皇御宇 詔(みことのり)により海部直赤尾物部兎代宿禰(あまのあたいあかお もののべのとよのすくね)によって勧請されたと伝わります 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 物部神社(もののへの かみのやしろ)の論社とされ 明治時代には 物部神社と称したと云う

-

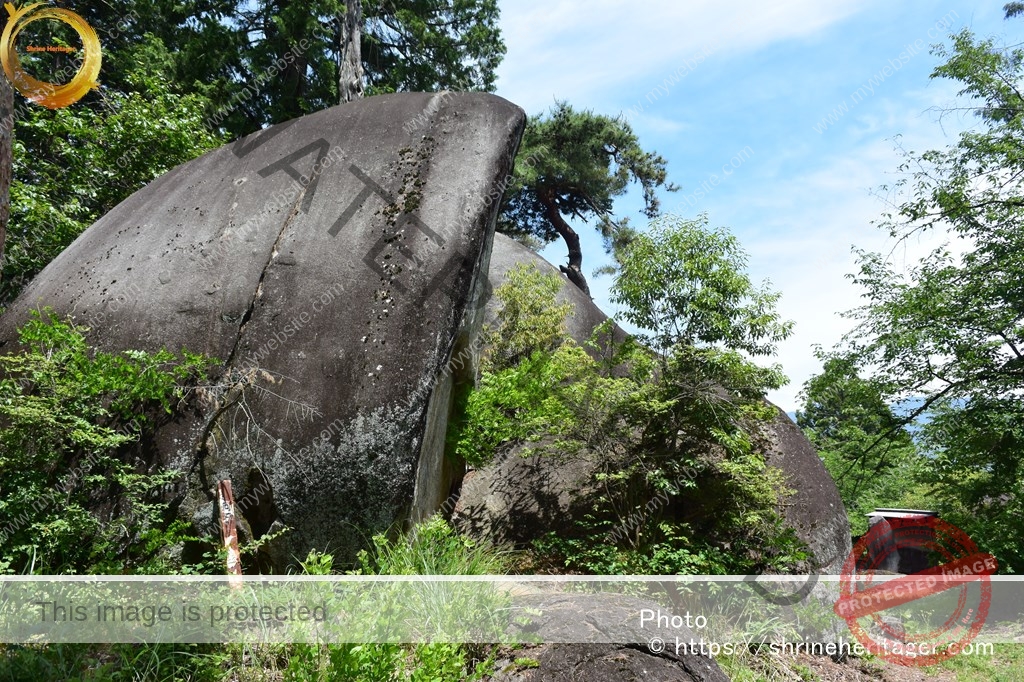

大石神社(山梨市西)〈巨大な花崗岩のご神体が坐します〉

大石神社(おおいしじんじゃ)は その名の通り 巨大な花崗岩のご神体〈磐座信仰〉が坐します 社殿の周囲にも数々の巨大な石〈磐座〉があり 不思議な景観となっています 社伝によると 古くは物部神社と称していたとあり 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 物部神社(もののへの かみのやしろ)の論社となっています

-

物部神社(笛吹市石和町松本)〈『六国史』物部神・『延喜式』物部神社〉

物部神社(もののべじんじゃ)は 大和朝廷の使者として武内宿禰(たけのうちのすくね)らが東方巡察の折 物部氏の従者により創祀されたと云う 『六国史』には゛物部神゛に神階の奉授が記され 『延喜式』に甲斐國 山梨郡 物部神社(もののへの かみのやしろ)と所載されます 当初 御室山に鎮座し 鎌倉時代に現在地に遷座と云う

-

山宮神社(笛吹市一宮町一ノ宮)〈浅間神社の〈本宮〉旧鎮座地〉

山宮神社(やまみやじんじゃ)は 浅間神社の゛創祀の地 本宮゛とされます 垂仁天皇の御代〈二千年以上前〉この地〈神山の麓〉に三柱の神を勧請〈現在は二柱・大山祇神・天孫瓊々杵命を祀る〉残る一柱 木花開耶姫命は〈貞観七年(865)遷座〉現在は 里宮〈現 浅間神社〉に祀られ 毎年3月に厳かに山宮神社へ神幸が行なわれています