静岡県

-

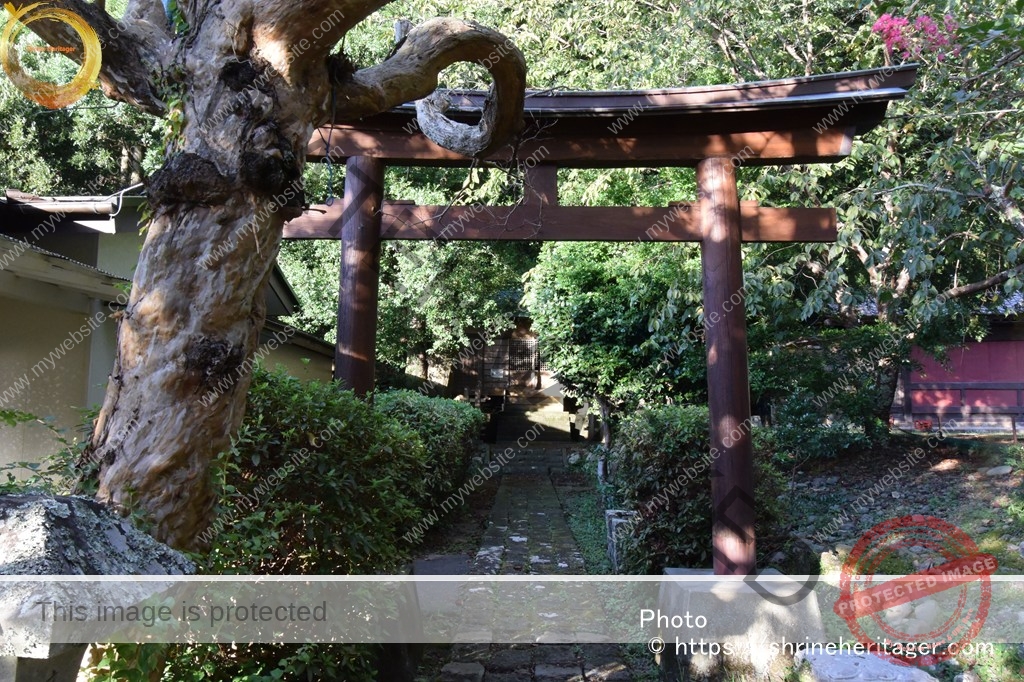

阿治古神社(熱海市網代)〈『延喜式』阿治古神社〉

阿治古神社(あじこじんじゃ)は 延喜式内社 伊豆國 賀茂郡 阿治古神社(あちこの かみのやしろ)の噴火時の避難先とも遥拝所とも云われます 始め網代 朝日山に鎮座 元和元年(1615)字別所より現在地に還祀と云う 又 相殿の來宮は 初め下多賀村中野に鎮座し洪水で 網代村 日寄山に遷座 明治16年(1883)本社に合祀されました

-

神明宮(浜松市浜名区三ヶ日町只木)〈『延喜式』彌和山神社〉

神明宮(しんめいぐう)は 上古 浜名湖周辺に定着繁栄した三輪 (神・美和)氏族が奉斎し弥和山神社と称した 延喜式内社 遠江國 濱名郡 彌和山神社(みわやまの かみのやしろ)で 天慶三年(940)伊勢神宮神領 但木御薗の成立があり 旧来の祭神 大物主命の霊に代り 天照皇大神を奉斎した神明宮へと変化したと考えられています

-

子倉神社(磐田市笠梅)〈『延喜式』子倉神社〉

子倉神社(こくらじんじゃ)は 『遠江風土記傳』に「富田村 子安明神 天龍河洪水之時 田村流亡 大海村有 子倉明神者移是以齋彼所也」とあり 天竜川の洪水により子安神社(白鳥町富田)から この地に遷座したと記されています 延喜式内社 遠江國 長上郡 子倉神社(こくらの かみのやしろ)の論社です

-

子安神社(浜松市中央区白鳥町富田)〈『延喜式』子倉神社〉

子安神社(こやすじんじゃ)は 元々は天竜川左岸の集落(富田村字堤外中ノ町)に鎮座していましたが 昭和14年(1939)5月天龍川改修工事によって 堤防傍の現在地に遷座しています 延喜式内社 遠江國 長上郡 子倉神社(こくらの かみのやしろ)の論社です

-

稲荷神社(浜松市中央区飯田町)〈『延喜式』子倉神社・朝日波多加神社

稲荷神社(いなりじんじゃ)は 創建年代は不祥ですが 延暦二十年(801)に建てられたとも云い伝えられています 延喜式内社 遠江國 長上郡 子倉神社(こくらの かみのやしろ)であるとも 延喜式内社 遠江國 長上郡 朝日波多加神社(あさひはたかの かみのやしろ)であるとも云い 二つの式内社の論社となっています

-

六所神社(浜松市中央区半田町)〈『延喜式』朝日波多加神社〉

六所神社(ろくしょじんじゃ)は 朝日(あさひ)山〈往古 村名゛波多(はた)村゛にある〉の中腹に 社殿・境内は東を向いて 旭日(あさひ)を迎えるように鎮座しています 創建年代不詳ですが この地名と地形からみて 延喜式内社 遠江國 長上郡 朝日波多加神社(あさひはたかの かみのやしろ)の論社との説があります

-

神明宮(浜松市浜名区内野)〈『延喜式』朝日波多加神社〉

神明宮(しんめいぐう)は 創立年代不詳ですが 鎮座の地「内野(うちの)」が「宇治乃(うぢの)」と呼ばれていた頃 伊勢神宮より勧請したと云い 又 神明宮由緒によると寛永二年(1625)正月十五日 現在地に創建したと云います 延喜式内社 遠江國 長上郡 朝日波多加神社(あさひはたかの かみのやしろ)の論社です

-

稲荷神社(浜松市浜北区小林)〈『延喜式』猪家神社〉

稲荷神社(いなりじんじゃ)は 創建年代は不祥ですが 明徳年間(1390)足利義満の時代に改造の記録があります 寛政8年9月 稲荷大明神を稲荷神社と改称 明治12年8月26日村社に列格 延喜式内社 遠江國 長下郡 猪家神社(ゐけの かみのやしろ)の論社でもあります

-

椎ヶ脇神社(浜松市天竜区二俣町鹿島)〈『延喜式』猪家神社〉

椎ヶ脇神社(しいがわきじんしゃ)は 延暦二十年(801)征夷大将軍坂上田村麻呂が蝦夷征伐のため下向の折 天竜川が氾濫し大海となり 東岸に渡ることも出来ず困っていた時 土人が筏を作り将軍を渡し 大変喜ばれこの地に減水を祈り「闇淤加美神」を祀ったと伝わる 延喜式内社 遠江國 長下郡 猪家神社(ゐけの かみのやしろ)の論社

-

蒲神明宮(浜松市中央区神立町)〈『延喜式』大歳神社・朝日波多加神社・子倉神社〉

蒲神明宮(かばしんめいぐう)は 『三代實録』蒲太神とする説があり これによって三つの式内社〈①遠江國 長上郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)②遠江國 長上郡 朝日波多加神社(あさひはたかの かみのやしろ)③遠江國 長上郡 子倉神社(こくらの かみのやしろ)〉の論社となっています

-

大歳神社(浜松市中央区天王町)〈『延喜式』大歳神社〉

大歳神社(おおとしじんじゃ)は 延喜式内社 遠江國 長上郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)を合祀しています 元来「天王宮」「天皇宮」「大歳神社」の三社に別れてご鎮座になっていたが 後に合祀され 更に当神社氏子四町の氏神を合祀し現在に至ります

-

舟寄神社(賀茂郡松崎町江奈)〈『延喜式』伊那下神社〉

舟寄神社(ふなよせじんじゃ)は 社伝に「初 古代 嶋にありしを此の地に遷座すと云ふ」とあり 地名の江奈は伊奈の轉訛とし 往古 此地の総称と聞え 中川村の下流にあり伊奈下の称に適すとして 『伊豆神階帳』「從四位いなし利の明神」・『延喜式』伊豆國 那賀郡 伊那下神社(いなしもの かみのやしろ)であると伝えます

-

仲神社(賀茂郡松崎町那賀)〈『延喜式』伊那上神社・仲神社・仲大歳神社〉

仲神社(なかじんじゃ)は 社記には もと仲神社と称し 中古 伊那上神社(松崎町宮内)に合祀して高根名神社と改称 後 本地に遷祀して 旧仲神壮に復称したとあり 現在は三つの式内社〈①伊那上神社(いなかみの かみのやしろ)②仲神社(なかの かみのやしろ)③仲大歳神社(なかをほとしの かみのやしろ)〉の論社です

-

伊那上神社(賀茂郡松崎町宮内)〈『延喜式』伊那上神社・仲神社・仲大歳神社〉

伊那上神社(いなかみじんじゃ)は 社伝には 第52代 嵯峨天皇弘仁2年(811)伊豫國越智郡三島より遷座と伝えられ 又一説に弘仁8年(817)伊豆國府三島より遷座とも云う 三つの式内社〈①伊那上神社(いなかみの かみのやしろ)②仲神社(なかの かみのやしろ)③仲大歳神社(なかをほとしの かみのやしろ)〉の論社です

-

伊志夫神社(賀茂郡松崎町石部)〈『延喜式』伊志夫神社〉

伊志夫神社(いしふじんじゃ)は 創建について 石部の神田の地にある石火石から遷座と云う 往昔 磐座であった「石火石」の頂上部の窪みに 火を燃やして海上交通の目印と交通安全を祈っていたとされ やがて神社を建立したのであろうと伝わる 延喜式内社 伊豆國 那賀郡 伊志夫神社(いしふの かみのやしろ)の論社です

-

伊那下神社(賀茂郡松崎町松崎)〈『延喜式』伊志夫神社・伊那下神社・仲大歳神社〉

伊那下神社(いなしもじんじゃ)は 三つの式内社〈伊豆國 那賀郡① 伊志夫神社(いしふの かみのやしろ)②伊那下神社(いなしもの かみのやしろ)③仲大歳神社(なかをほとしの かみのやしろ)〉の論社です 又 三韓征伐の時 この国の人が神功皇后の御船を守り 長門豊浦から松崎に来て唐(新羅)征討の住吉三神を祀り俗に唐大明神と称します

-

神明神社(賀茂郡西伊豆町中)〈『延喜式』仲大歳神社〉

神明神社(しんめいじんじゃ)は かつて火災に遭って多くの記録を失い 創建年代等は不祥 延喜式内社 伊豆國 那賀郡 仲大歳神社(なかおほとしの かみのやしろ)の論社です 毎年十一月の秋祭りに奉納される三番叟は初演が享保年間即ち1700年代と伝えられ 三世紀に渡り伝承される貴重な民俗文化財です

-

神明宮(三島市平田)〈『延喜式』玉作水神社〉

神明宮(しんめいぐう)は 創建年代不詳ですが 口碑によれば 永和2年(1376) 村内に祀られていた左宮司神社 稲荷神社を合祀して 現在地に神明宮を新築したと伝わります 神社の脇には 境川〈富士山湧水〉が流れています 延喜式内社 伊豆國 田方郡 玉作水神社(たまつくりのみづの かみのやしろ)の論社となっています

-

玉作神社(沼津市黒瀬町)〈【延喜式】玉作水神社『伊豆国神階帳』玉作明神〉

玉作神社(たまつくりじんじゃ)は 社殿によると 玉造郷は一千年以上の昔 平安朝初期に伊豆と駿河の国境 玉作郷に住んでいた玉作部氏族が祖神 玉祖命を祀ったもので 延喜式内社 伊豆國 田方郡 玉作水神社(たまつくりのみづの かみのやしろ)とされます 又『伊豆国神階帳』には「従四位上 玉作明神」と所載されるる古社です

-

元宮天神社(磐田市見付)〈見付天神 矢奈比賣神社の元宮〉〈『延喜式』矢奈比賣神社〉

元宮天神社(もとみやてんじんしゃ)は 延喜式内社 遠江國 磐田郡 矢奈比賣神社(やなひめの かみのやしろ)の元宮〈古社地〉とされ通称「元天神」と呼びます 見付天神 矢奈比賣神社へ遷座は いつの時代かは不明ですが 元天神町という町名もこれに由来します 天下の奇祭「裸祭り」の最初の神事「祭事始」はこの地から始ります