京都府

-

住吉神社〈下鴨宮〉(南丹市八木町観音寺裏山)〈『延喜式』神野神社〉

住吉神社〈下鴨宮〉(すみよしじんじゃ)は 元々は熊野社でしたが 明治時代の神社整理により 明治六年四月大字刑部の住吉神社の祭神を遷座 改称したものです 『大日本地名辭書』に依れば 延喜式内社 桑田郡 神野神社(かむのの かみのやしろ)は大宇觀音寺に在り と記されており式内論社となっています

-

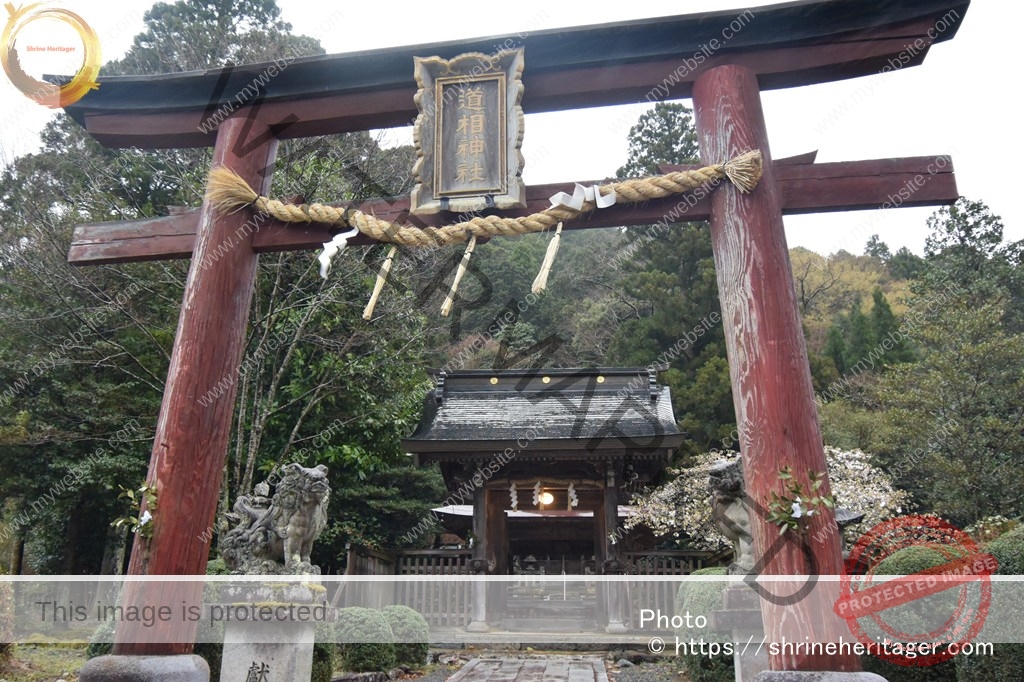

道相神社(南丹市美山町宮脇ヒノ谷)〈『延喜式』神野神社〉

道相神社(どうそうじんじゃ)は 第十代崇神天皇御宇<前97~前30年>四道将軍として丹波地方に遣わされた丹波道主命が この地方開発のため宮脇の地に野々宮御所を創建されたのが起源と云う 社傳には允恭天皇の皇子 木梨軽皇子が この地に潜まれた時に土地を経營し給ひ 神日本磐余彦命 五瀬命の二柱を奉祀したとも云う

-

玉依神社(亀岡市東別院町湯谷岳山)〈『延喜式』神野神社〉

玉依神社(たまよりじんじゃ)は 『特選神名牒〈明治9年(1876)完成〉』に「村老の説に山城加茂明神の分社也」とあり 延喜式内社 丹波國 桑田郡 神野神社(かむのの かみのやしろ)の論社として挙げられています 鎮座地の湯谷(ゆや)は 口伝には 小野小町が当地に来て 薬師堂にて参籠して湯浴み〈湯治〉をしたと伝えています

-

宮川神社(亀岡市宮前町宮川神尾山)〈『延喜式』神野神社〉

宮川神社(みやがわじんじゃ)は 第42代文武天皇 大宝年間(701~708)京都下賀茂神社の祭神 玉依姫命の母神゛伊賀古夜姫命゛を祭神として神野山の山上に鎭めたのが起源〈現在も下賀茂神社との関係は深く葵祭の行列に毎年宮川神社の氏子が参列奉仕します〉延喜式内社 丹波國 桑田郡 神野神社(かむのの かみのやしろ)とされます

-

山國神社(京北鳥居町宮ノ元)〈『延喜式』山國神社〉

山國神社(やまぐにじんじゃ)は 第50代垣武天皇の平安遷都(794)の際 山国の郷が 御所の大内裏造営の木材を切り出す天皇の所用地゛御杣御料地(みそまごりょうち)゛と定められて 宝亀年間(770~780)修理職が本殿を造営したと伝わります 延喜式内社 丹波國 桑田郡 山國神社(やまくにの かみのやしろ)です

-

小川月神社(亀岡市馬路町月読)〈『三代實録』小川月神『延喜式』小川月神社 名神大〉

小川月神社(おがわつきじんじゃ)は 延喜式内社 丹波國 桑田郡 小川月神社(名神大)(をかはつきの かみのやしろ)です また古記録は 伊勢の内宮・外宮が今の地に遷座される前の末社とされ 神代から当地に祀られていたと伝え 社傳によれば應仁の頃 大堰川洪水の為 社地を流失し一時廢絶したと云う 現在は狭少な神域となっています

-

樺井月神社(城陽市水主宮馬場 水主神社境内)〈『延喜式』樺井月神社(大月次新嘗)〉

樺井月神社(かばいつきじんじゃ)は 古来朝廷より四度官幣祈雨祭に預れる事が六国史に載る 延喜式内社 山城國 綴喜郡 樺井月神社(大 月次新嘗)(くわゐのつきの かみのやしろ)です 元々は綴喜郡樺井の地に鎮座するも度重なる木津川洪水の為 寛文十二年(1672)十一月に水主神社 境内に遷座したと伝わります

-

水主神社(城陽市水主宮馬場)〈『延喜式』水主社十座並大月次新嘗〉

水主神社(みずしじんじゃ)は 延喜式内社 山城國 久世郡 水主神社十座(並 大月次新嘗・就中同 水主坐天照御魂神 水主坐山背大国魂命神 二座預相嘗祭)です 祭神十座は 天照國照彦天火明櫛玉饒速日尊・天香語山命・天村雲命・天忍男命・建額赤命・建筒草命・建田背命・建諸隅命・倭得玉彦命・山脊大國魂命と伝わります

-

倭文神社(与謝郡与謝野町三河内)〈延喜式内社〉

倭文神社(しどりじんじゃ)は 和銅五年(712)この地で綾錦を織ることとなり 丹後國一之宮 籠神社 海部直愛志(あまべのあたいえし)が勅命を奉じて 倭文神を祀り創建した 延喜式内社 丹後國 與謝郡 倭文神社(しとりの かみのやしろ)とされ 貞応二年(1223)ご神託があり 筬(おさ)村から現今の石崎の社に奉遷されました

-

倭文神社(舞鶴市今田 小字津ノ上)〈延喜式内社 倭文神社〉

倭文神社(しどりじんじゃ)は 927 AD.延喜式内社 丹後國 加佐郡 倭文神社(しとりの かみのやしろ)とされ 創立は それより相当古くから当地に鎮座されていた云う 伝説によれば 一条天皇正暦元年(990)源頼光が大江山の鬼退治に出陣の途中 当神社に山伏の姿で武運の長久を祈願したとも伝えられています

-

大神宮跡(京田辺市三山木東荒木)〈延喜式内社 佐牙乃神社(鍬靫) 旧跡〉

大神宮跡(京田辺市三山木東荒木)は 延喜式内社 山城國 綴喜郡 佐牙乃神社(鍬靫)(さかの かみのやしろ)の 旧跡とされ 木津川の水害の為 永享年間(1429~1441)に この地から現在の佐牙神社の鎮座地に遷座しました 今でも祭日には 神輿の渡御があり 山本宮座の太夫八人がこの地へお参りをします

-

酒屋神社(京田辺市興戸宮ノ前)〈神功皇后の持ち帰った"九山八海の石"がある式内社〉

酒屋神社(さかや/さけや じんじゃ)は 佐牙神社とともに酒造りに縁ある式内社で 伝承には 神功皇后が三韓遠征の際 神社背後の山に酒壺を三個安置して出立 帰国後その霊験に感謝し創建 皇后が朝鮮より持ち帰った“九山八海の石”が今もここにあると伝わる 又 別説では中臣酒屋連が来往して 酒造りを伝え 祖神を祀ったとも伝わる

-

多久神社(京丹後市峰山町丹波小字涌田山)〈延喜式内社〉

多久神社(たくじんじゃ)は 『丹後國風土記 逸文』奈具社の条に「天女よく酒を噛み造り その酒を一杯(ひとつき)飲めばすべての病が治る」「その酒を村人に分け与えると皆が吉兆の恵みとおかげを授かる」とある言い伝えに由来する神社です 社記に「いつも祭に酒を置いて縁起を祝う云々」と伝わり 後世に天酒大明神と称されています

-

八幡神社〈八幡大神市姫神社〉(舞鶴市市場)〈延喜式内社の論社〉

八幡大神市姫神社(はちまんおおかみ いちひめじんじゃ)は 古老の口伝には 創立の年代等不詳だが 白糸浜は北海鎮護の要港で 往昔 厳島より市杵姫大神 白糸浜の御碕に鎮座され 海鎮明神と尊称された 中世 市杵姫大神の御神託により 宇佐八幡大神を合殿に奉祀して いつしか諸人は 八幡神社と称するようになったと云う

-

奈具神社(宮津市由良宮ノ上)〈豊宇賀賣命を祀る延喜式内社〉

奈具神社(なぐじんじゃ)は 『丹後国風土記』にある天女の言葉「ここに来て わが心 奈具志久(なぐしく)なれり」とある この心が奈具(なぐ〈なごむ〉)が由来です 丹後國の式内社には 加佐郡と竹野郡の二ヶ所に゛奈具神社゛が所載されますが 当社は 延喜式内社 丹後國 加佐郡 奈具神社(なくの かみのやしろ)です

-

溝谷神社(京丹後市弥栄町溝谷)〈相殿 船木奈具神社〉

溝谷神社(みぞたにじんじゃ)は 社伝には 四道将軍の丹波道主命が神夢を受け 山麓の水口に新宮を建て天下泰平を祈念 この水の流れるところを溝谷と云う その子 大矢田宿禰〈神功皇后に使えた新羅の鎮守将軍〉が 帰朝の無事を素戔嗚尊の神徳に願い 帰朝後に新羅大明神として祀ったと云う 相殿には〈相殿 船木奈具神社〉を祀ります

-

奈具神社(京丹後市弥栄町船木小字奈具)〈播磨國風土記所載社・延喜式内社〉

奈具神社(なぐじんじゃ)は 嘉吉三年(1443)旧鎮座地 奈具村が大洪水により流失〈遺跡地は未詳〉した時 船木奈具神社は溝谷神社の相殿に遷座しました 天保三年(1832)船木村が霊石の返還を求め 返還命令が出され 明治六年(1873)延喜式内社 丹後國 竹野郡 奈具神社(なくの かみのやしろ)として再建されたものです

-

久我神社(京都市伏見区久我森の宮町)〈゛興我萬代繼神゛六国史『三代実録』〉

久我神社(こがじんじゃ)は 創建について 神社の旧記には゛桓武天皇が山背長岡に遷都された延暦3年頃(784)王城の艮角の守護神として御鎮座゛とあり 一説には往古 山背久我国造として 北山城一帯に蟠踞した久我氏の祖神 興我(こが)萬代繼神を祀ったとされる 延喜式内社 山城國 乙訓郡 久何神社(くかの かみのやしろ)です

-

岡田鴨神社(木津川市加茂町北鴨村)〈賀茂氏族の祖神 建角身命を祀る神社〉

岡田鴨神社(おかだかもじんじゃ)は 崇神天皇の御代に賀茂氏族の発展を祈り祖神 建角身命を 洛北の賀茂御祖神社より 岡田賀茂の地に勧請し創建した 延喜式内社 山城國 相楽郡 岡田鴨神社(大月次新嘗)(をかたかもの かみのやしろ)です その後 木津川の水害により 元明天皇の岡田離宮跡に創建された天満宮の境内に遷座しました

-

大神宮(京都市左京区静市市原町)〈岡本郷の産土神〉

大神宮社(だいじんぐうしゃ)は 鎮座地の市原はかつて「岡本郷」と呼ばれ その産土神でした 延喜式内社 山城國 愛宕郡 鴨岡本(かもをかもとの)神社について 伝承には ゛京郡府式内考證に 當社或は市原村の産神なりと云ひ 正保二年(1645)上申の書中に 山城國愛宕郡岡本郷市原村とあるを證としたる゛とあり論社となっています