延喜式神名帳

-

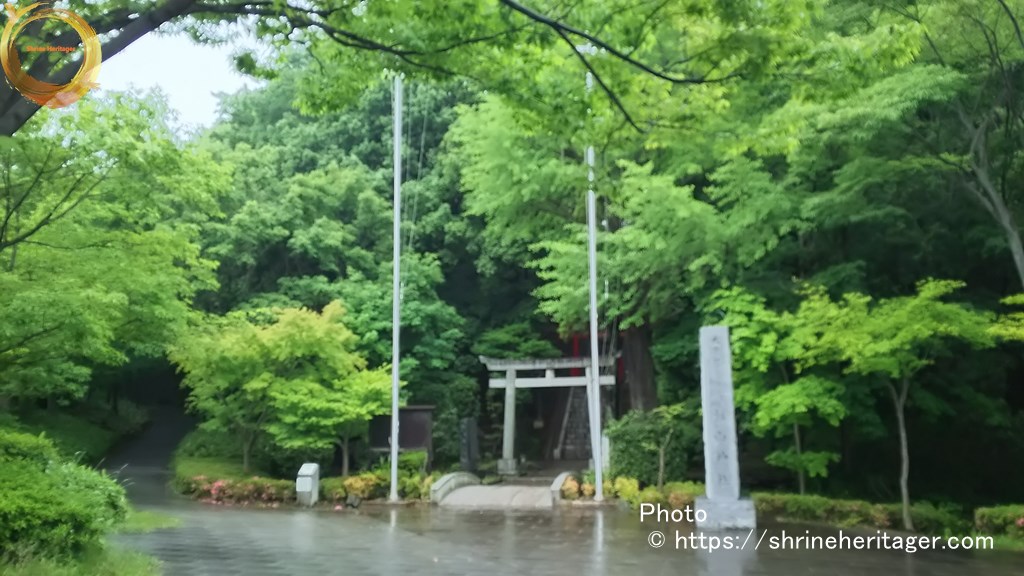

天満社(八王子市北野町)

天満社(てんまんしゃ)は 創建の年代は不祥ですが 『武蔵演路(むさしえんろ)』〈安永9(1780)年起稿〉には 延喜式内社(927年)武蔵國 多磨郡 大麻止乃豆乃天神社(おほまとのつのあまつかみのやしろ)であるとも記載されています 鎮座地 北野の地名は 横山党の一族(平安時代後期~鎌倉時代)が京都北野天満宮をこの地に勧請したことによるとされています

-

武藏御嶽神社(青梅市御岳山)摂社・末社について

武藏御嶽神社 摂社・末社について 詳細を記載しています

-

武藏御嶽神社(青梅市御岳山)〈延喜式内社 大麻止乃豆乃天神社の論社〉

武藏御嶽神社(むさしみたけじんじゃ)は 崇神天皇7年(AD.91)創建 又 日本武尊が白狼の先導によって難を逃れたとも伝わる古社 天平8年(736)行基が 蔵王権現の像を安置以来 東国の修験の聖地゛御嶽蔵王権現゛と称され 明治時代に式内社゛大麻止乃豆乃天神社゛と改称し゛御嶽神社゛武藏御嶽神社゛と社号変更 現在に至ります

-

大麻止乃豆乃天神社(稲城市大丸)〈延喜式内社の論社〉

大麻止乃豆乃天神社(おおまとのずのてんじんじゃ/おおまとのつのあまつかみのやしろ)は 『延喜式神名帳』に所載 武蔵國 多磨郡 大麻止乃豆乃天神社(おほまとのつの あまつかみのやしろ)の論社です 江戸時代には 丸宮明神(まるみやみょうじん)と称されたので 式内社の「麻止乃宮(まとのみや)」と訛り生じた説が有力です

-

不動寺(寄居町富田)〈小被神社 旧鎮座地〉

不動寺(ふどうじ)は 第27代安閑天皇の朝〈531~536年〉郡家郷(ぐうけきょう)富田鹿(とみたろく)が 富田村字塚越(現在の大聖山真言院不動寺境内)に祠を建て゛小被神゛を祀った〈式内社 小被神社の旧鎮座地〉とされ 平安時代末期には この地を領有した 武蔵七党のひとつ猪俣党一族の武将 不動寺太郎の居館跡であったとも 男衾氏・横瀬氏の館跡とも云われています

-

小被神社(寄居町富田)

小被神社(おぶすまじんじゃ)は 第27代安閑天皇の朝〈531~536年〉郡家郷(ぐうけきょう)富田鹿(とみたろく)が 郡内鎮護のため創祀と伝承されます 当初の鎮座地は 現在の不動寺(寄居町富田)の境内地辺りでしたが 天正年間(1573~1591年)この地に遷座しました 延喜式内社 武蔵國 男衾郡 小被神社(をふすまの かみのやしろ)とされます

-

御穗神社(静岡市清水区三保)〈駿河国三之宮〉

御穗神社(みほじんじゃ)は 世界文化遺産「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の内『芸術の源泉』としての構成資産゛三保松原(みほのまつばら)゛に含まれます その創建は古く〈927年12月編纂〉『延喜式神名帳』所載 駿河國 廬原郡 御穂神社(みほの かみのやしろ)です 「羽衣伝説」ゆかりの社としても名高く 朝野の崇敬をあつめてきました

-

妻沼聖天山 歓喜院(熊谷市妻沼)

妻沼聖天山 歓喜院(めぬましょうでんざん かんぎいん)は 治承3年 (1179) 斎藤別当実盛公が 守護神としていた歓喜天を『延喜式神名帳』所載 武蔵國 幡羅郡 白髪神社が祀られていた鎮守の杜゛大我井の森゛に祀り創建されました その後 白髪神社は 聖天社に合祀され 明治維新後 独立分離し 大我井神社として再興しています

-

大我井神社(熊谷市妻沼)

大我井神社(おおがいじんじゃ)は 明治維新の神仏分離令により 聖天様より新たに分離独立した伊弊諾命・伊弉冉命を祀る二柱神社を 太古に白髪神社を祀ったとされる゛大我井の杜゛と呼ばれる現在地に再興したものです 古くは聖天宮(妻沼聖天山)に合祀されていたと伝わる 二つの延喜式内社〈・白髪神社(しらかみの かみのやしろ)・楡山神社(にれやまの かみのやしろ)〉の論社となっています

-

調神社(さいたま市浦和区岸町)

調神社(つきじんじゃ)は 社伝『調宮縁起』によれば 第九代 開花天皇乙酉三月 所祭奉幣の社として創建 第十代 崇神天皇の勅命により 神宮斎主 倭姫命が参向 此の清らかな地を選び神宮に献る調物を納める御倉を建てられたと伝わります 延喜式内社 武蔵國 足立郡 調神社(つきの かみのやしろ)とされます

-

古天神遺跡〈古天神公園〉(調布市布田)

古天神遺跡(ふるてんじんいせき)は 文明九年(1477)多摩川の洪水を避けて この地から現在地〈布多天神社(調布市調布ケ丘)〉へ遷座した『延喜式神名帳927 AD.』所載 武蔵国 多磨郡 布多天神社の旧鎮座地゛古天神の地゛です 遺跡の発掘調査では 1万年位前の旧石器・4、5千年前の縄文時代の人々の生活跡・5世紀頃の墓、7世紀の堅穴住居などが発見されています

-

布多天神社(調布市調布ケ丘)

布多天神社(ふだてんじんしゃ)は 社伝によれば 創建は第11代 垂仁天皇の御代(BC29~AD70年頃)と伝わる古社 御祭神は天津神の 少名毘古那神(すくなひこなのかみ)を祀る゛延喜式内社゛です 文明九年(1477)多摩川の洪水をさけ 古天神という所から現在地へ遷座 その折 相殿に 菅原道真公を配祀され現在に至ります

-

川島杉山神社(横浜市保土ケ谷区川島町)

川島杉山神社(かわしますぎやまじんじゃ)は 旧 川島村の鎮守社 口碑によれば 天文年間(1532~1555年)当地で北条氏康が 上杉朝定と戦い一祠を建て武運長久を祈り 果して凱旋し 直に社殿を新築したのが創建と伝わるが 延喜式内社 武蔵國 都筑郡 杉山神社(すきやまの かみのやしろ)の論社との説もあります

-

鶴見神社〈杉山大明神〉(横浜市鶴見区鶴見中央)

鶴見神社(つるみじんじゃ)は 社伝によれば 創建は 第33代 推古天皇の御代〈593~628年〉と伝えられます 古くは゛杉山大明神゛と称されましたが 大正9年(1920)゛鶴見神社゛と改称しています 延喜式内社 武蔵國 都筑郡 杉山神社(すきやまの かみのやしろ)の論社でもあります

-

勝田杉山神社(横浜市都筑区勝田町)

勝田杉山神社(かちだ すぎやまじんじゃ)は 中原街道が早淵川南岸の台地に上がる地点に鎮座 この台地から考古学発掘調査で 奈良・平安時代の竪穴住居址 掘立柱建物址からなる集落址゛勝田原遺跡゛が発見されました 杉山神社の論社とされる茅ヶ崎社・西八朔社・吉田社にはこうした基礎となる集落が判明しておらず 勝田社を式内杉山社の有力候補と推定する説があります

-

杉山神社(横浜市港北区新羽町)

杉山神社(すぎやまじんじゃ)は 口碑に伝えるには゛その創立は上古根古屋の庄荷場の郷と唱う水郷一帯の時代 景行天皇の御代四十年東方十二国御平定の折 日本武尊 此の地方を御通過され 尊崩御の後 村民 其の御徳を慕い奉いて祠を造り奉斎したと云う゛と伝えています

-

星川 杉山神社(横浜市保土ケ谷区星川)

星川 杉山神社(ほしかわすぎやまじんじゃ)は 創建年代は不祥ですが 高台にあり 横浜港に灯台が設置される以前は港へ入る船の指標ともされ 地域の人々だけでなく海で働く人々の守り神としても尊ばれていた 『江戸名所圖會(Edo meisho zue)』〈1834~1836〉には゛延喜式内 都筑郡 杉山神社(すきやまのかみのやしろ)是(これ)なり゛と記され 式内社の論社とされています

-

戸部 杉山神社(横浜市西区中央)

戸部 杉山神社(とべすぎやまじんじゃ)は 社伝では 白雉3年(652)当地を開拓した杉山氏族が 出雲大社 大己貴命の御分霊を「塩田の浜」に祀ったのが始まりと伝え 当社の創建後に 近隣に「杉山」の名が付く神社が多くなったとしている 式内社 武蔵國 都筑郡 杉山神社(すきやまの かみのやしろ)の元宮であるとの伝になります

-

杉山神社(横浜市都筑区茅ケ崎中央)

杉山神社(すぎやまじんじゃ)は 社伝に 天武天皇の御代 白鳳三年(663)安房国 安房神社 社主 忌部勝麻呂が 神託に依り朝廷に奏上し 武藏国杉山の國に神籬を立て 大神を奉齋せしめた それ故杉山神社というとあり 式内社 武蔵國 都筑郡 杉山神社(すきやまの かみのやしろ)の有力な論社とされます

-

杉山神社(横浜市港北区新吉田町)

杉山神社(すぎやまじんじゃ)は 安房の忌部氏によって武蔵国南部 都筑郡に祭祀され 同郡の鶴見川とその支流の早淵川流域の開拓によって広く分祀されていったとされます 神社南側は旧字名を杉山と称した事 武蔵国総社 大國魂神社の社家 猿渡氏の出自がこの吉田村界隈と推測される事 地勢上などから 式内社の有力論社とされて明治六年(1873)に都筑郡の郷社に定められました