大年神社(おおとしじんじゃ)は 伊勢別宮より勧請され都農郷 大年免(おとしめ)山に奉斎されたと伝えられ『三代實録』貞觀十三年(871)に大歳神として從五位上を奉授 『延喜式(927年)』石見國 那賀郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)の論社とされ 江戸時代 和木村庄屋小川氏によって和木川ほとりの現在地に遷座しました

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

大年神社(Otoshi shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

島根県江津市和木町41

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》大年神(おほとしのかみ)

稲倉魂命(いなくらたまのみこと)

若一皇子(にゃくいちおうじ)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 国史見在社(こくしげんざいしゃ)

〈六国史(『日本書紀』『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』)に記載されている神社〉

【創 建 (Beginning of history)】

大年神社

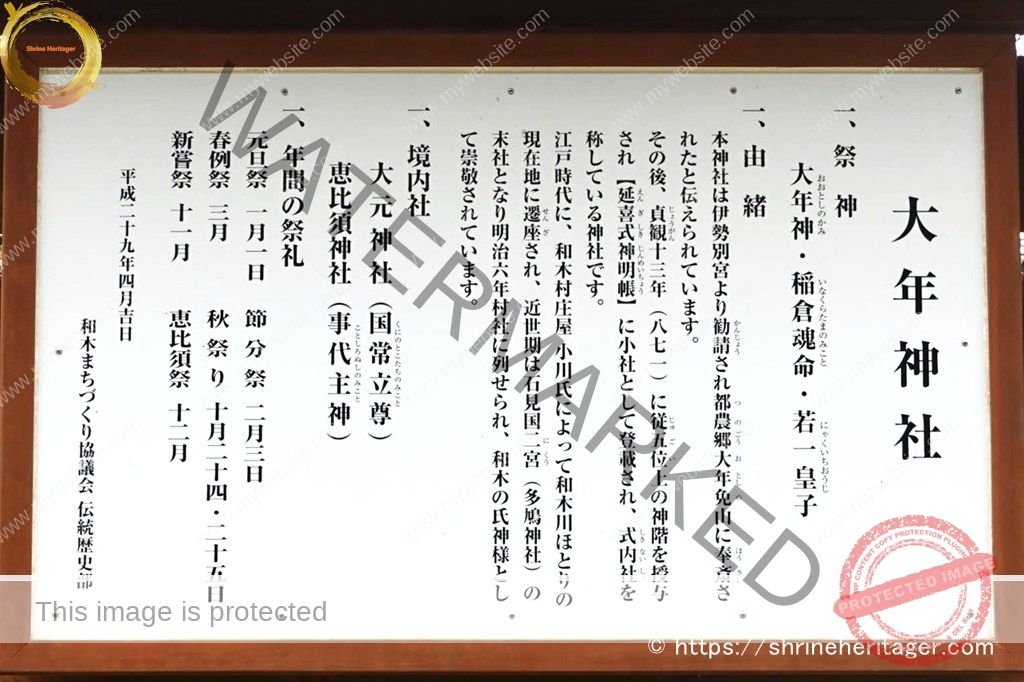

一 祭神

大年神(おおとしのかみ)•稲倉魂命(いなくらたまのみこと)•若一皇子(にゃくいちおうじ)

一 由緒

本神社は伊勢別宮より勧請(かんじょう)され都農郷(つのごう)大年免(おとしめ)山に奉斎されたと伝えられています。

その後、貞観(じょうがん)十三年 (八七一 )に従五位上(じゅごいのうえ)の神階を授与され【延喜式神名帳(えんぎしきじんめいちょう)】に小社として登載され、式内社を称している神社です。

江戸時代に、和木村庄屋小川氏によって和木川ほとりの現在地に遷座され、近世期は石見国二宮 (多鳩神社)の末社となり明治六年村社に列せられ、和木の氏神様として崇敬されています。一 境内社

大元神社(国常立尊 くにのとこたちのみこと)

恵比須神社 (事代主命 ことしろぬしのみこと)一 年間の祭礼

元旦祭 一月一日

節分祭 二月三日

春例祭 三月

秋祭り 十月二十四日・二十五日

新嘗祭 十一月

恵比須祭 十二月平成二十九年四月吉日 和木まちづくり協議会 伝統歴史部

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

『石見社寺案内』に記される内容

【抜粋意訳】

大歳神社(和木)

祭神、宇迦之御魂神、境内社一、明治六年村社となる。

【原文参照】

錦織智禅 著『石見社寺案内』,弘教会,大正11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/969425

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・社殿

・〈社殿向かって右 境内社2社〉

〈向かって左〉大元神社《主》國常立尊

〈向かって右〉恵比須神社《主》事代主命

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

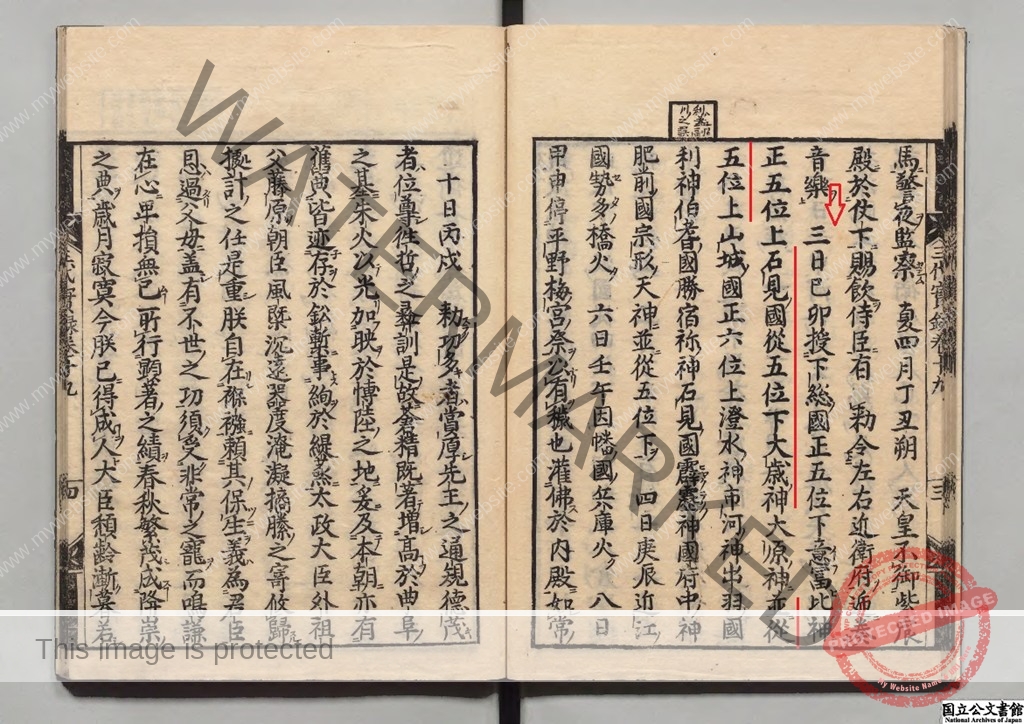

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

大歳神として 神階の奉授が記されています

【抜粋意訳】

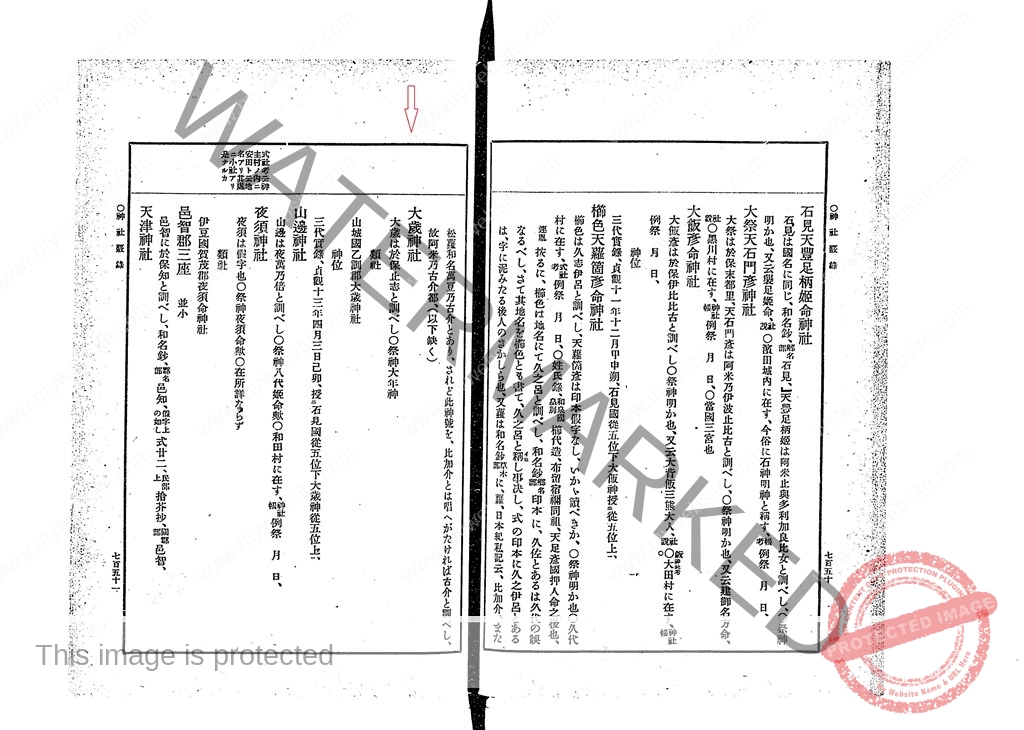

卷十九 貞觀十三年(八七一)四月三日己卯

○三日己卯

授に

下総ノ國 正五位下 意富比神 正五位上

石見ノ國 從五位下 大歳神 大原神に 並に從五位上山城ノ國 正六位上 澄水神 市河神

出羽ノ國 利神

伯耆ノ國 勝宿禰神

石見ノ國 霹靂神 國府中神

肥前ノ國 宗形天神に 並に從五位下を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

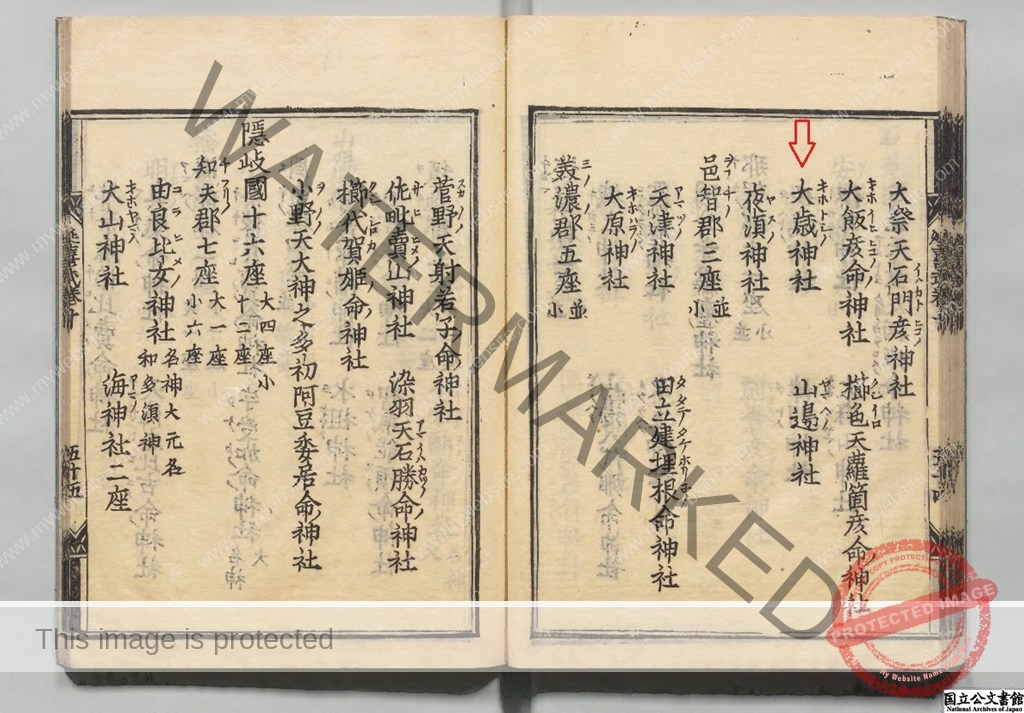

『延喜式神名帳(Englishmen Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陰道 560座…大37(うち預月次新嘗1)・小523[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)石見國 34座(並小)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)那賀郡 11座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 大歳神社

[ふ り が な ](おほとしの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Ohotoshi no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

大歳神(おほとしのかみ)について

大歳神は 記紀神話『古事記』によれば 須佐之男命と神大市比売命〈大山津見神の娘〉の間に生まれた御子神〈大年神(おほとしのかみ)〉で宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)の兄弟神とされています

穀物や豊穣を司る神として信仰され 年神(歳神)とも呼ばれることがあります

「大歳神(おほとしのかみ)」を社名に持つ式内社について

延喜式内社 山城國 乙訓郡 大歳神社(大 月次 新嘗)(おほとしの かみのやしろ)

・大歳神社(京都市西京区大原野灰方町)

延喜式内社 大和國 高市郡 大歳神社 二座(おほとしの かみのやしろ ふたくら)

・大歳神社(橿原市石川町)

延喜式内社 攝津國 住吉郡 草津大歳神社(鍬靫)(くさつおほとしの かみのやしろ)

・〈旧鎮座地〉式内 草津大歳神社趾(大阪市住吉区苅田)

・〈合祀先〉大依羅神社(大阪市住吉区庭井)

・大歳神社〈住吉大社 境外摂社〉(大阪市住吉区住吉)

延喜式内社 和泉國 大鳥郡 大歳神社(貞・鍬)(をほとしの かみのやしろ)

・等乃伎神社(高石市取石)

〈等乃伎神社に合祀 大歳神社(高石市西取石)〉

延喜式内社 遠江國 長上郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)

・大歳神社(浜松市中央区天王町)

・蒲神明宮(浜松市中央区神立町)

延喜式内社 駿河國 安倍郡 大歳御祖神社(おほとしみおやの かみのやしろ)

・静岡浅間神社(静岡市)

・別雷神社(静岡市)

延喜式内社 伊豆國 那賀郡 仲大歳神社(なかおほとしの かみのやしろ)

・神明神社(西伊豆町中)

・伊那下神社(松崎町松崎)

・仲神社(松崎町那賀)

・伊那上神社(松崎町宮内)

延喜式内社 但馬國 二方郡 大歳神社(おほとし かみのやしろ)

・大歳神社(美方郡新温泉町居組字宮ノ前)

延喜式内社 石見國 那賀郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)

式内社 大歳神社について 所在は゛大年神社は當郡中 數多ありて 何れを式内と定め難し゛と 大年神社が多数あって決め難いとされます

・大年神社(江津市都野津町)

・大年神社(江津市和木町)

・大年神社(江津市渡津町塩田)

・大歳神社(江津市千田町大年迫)

・大歳神社 (浜田市元浜町)

・大歳神社(浜田市弥栄町小坂)

・大歳神社(浜田市大金町)

・大年神社(浜田市国分町)

・大歳神社(浜田市三隅町下古和)

・大歳神社(浜田市金城町波佐)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

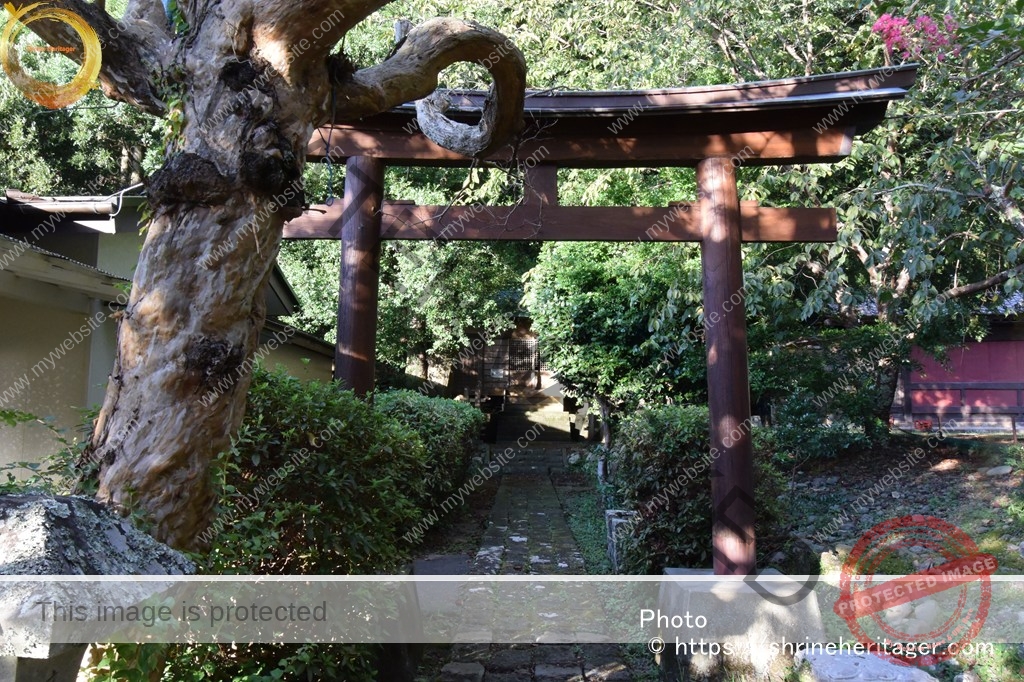

JR山陰本線 都野津駅からR9号を北方向へ約2.1km 車での所要時間は5~6分程度

R9号から右折〈東へ〉和木川沿いの道を進むと鳥居が建ちます

大年神社(江津市和木町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をしてから鳥居をくぐると すぐに和木川に架かる神橋を渡ると境内です

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

社殿は 赤褐色の石州瓦〈石見地方で多く見られる瓦〉が葺かれています

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

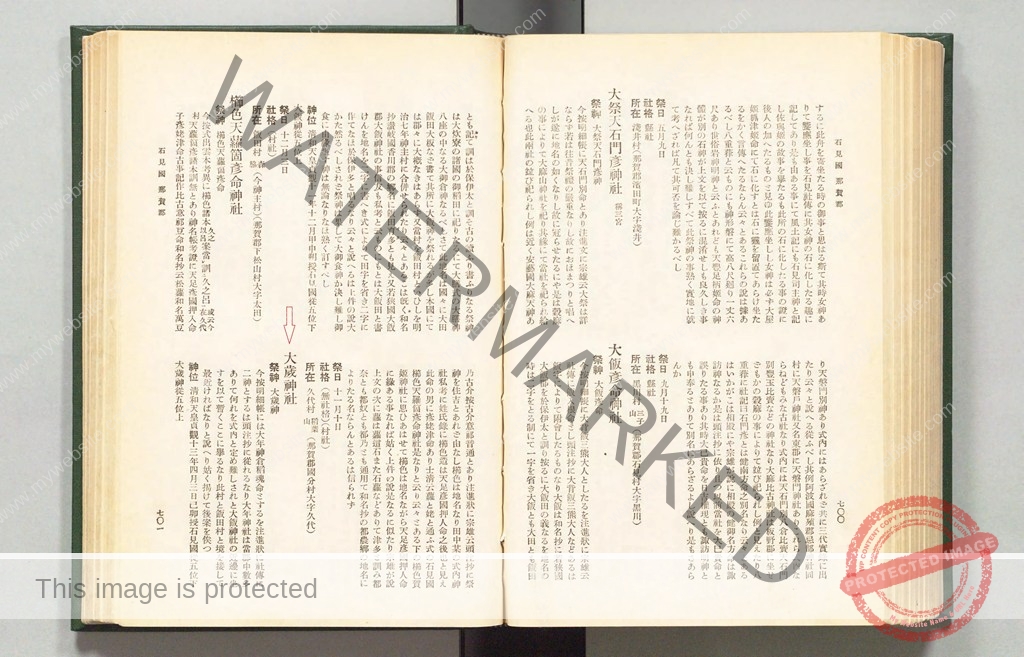

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 大歳神社について 所在については未記入

国史見在社であることが記されています

【抜粋意訳】

大歳神社

大歳は於保止志と訓べし

〇祭神 大年神

類社

山城國 乙訓郡 大歳神社神位

三代實錄、貞観十三年四月三日己卯、授に石見國從五位下 大歳神 從五位上、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

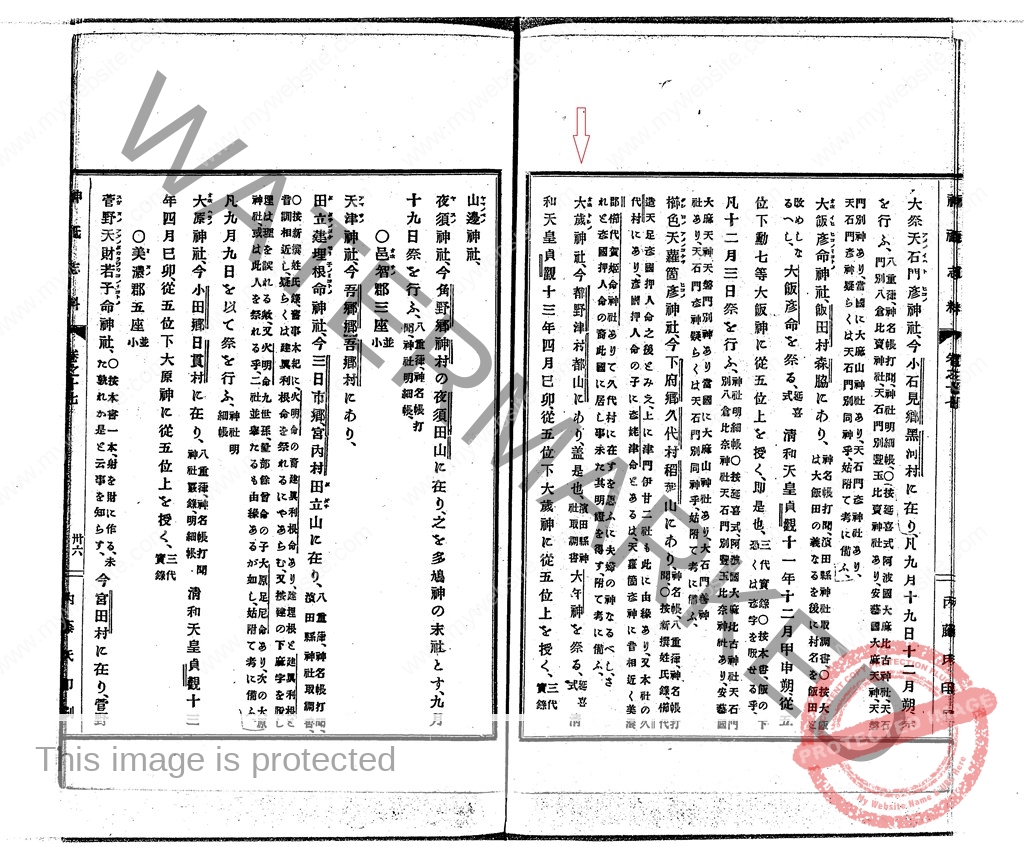

式内社 大歳神社について 所在は゛今 都野津村都山にあり゛〈現 大年神社(江津市都野津町)〉

国史見在社であることが記されています

【抜粋意訳】

大歳(オホトシノ)神社

今 都野津村都山にあり、盖 是也、〔濱田縣神社取調書〕

大年神を祭る、〔延喜式〕

清和天皇 貞観十三年四月三日己卯、従五位下 大歳神に従五位上を授く、〔三代実録〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第15−17巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815497

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 大歳神社について 所在は゛大年神社は當郡中數多ありて 何れを式内と定め難し゛と 大年神社が多数あって決め難い と記しています

国史見在社であることが記されています

【抜粋意訳】

大歳神社

祭神 大歳神

今按 明細帳には大年神 倉稻魂命とするを

注進狀に社傳に二神とするは頭注抄に從れるなり 大年神社は當郡中數多ありて 何れを式内と定め難し されど大飯神社の近邊に坐すを以て暫くここに擧るなり 此村と飯田村と境を接して最近ければなりと説へり 姑く揭けて後案を俟つ神位

清和天皇 貞観十三年四月三日己卯 授石見國從五位下 大歳神 従五位上

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

大年神社(江津市和木町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.