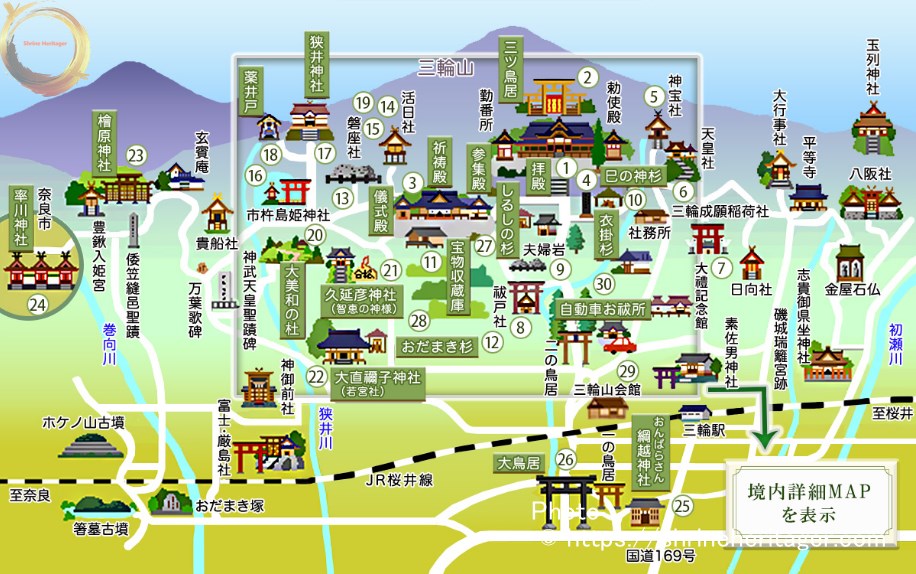

大神神社(おほみわじんじゃ)摂社(せっしゃ)・末社(まっしゃ)について 本社域と参道の南北に分けて 記載しています

目次

1【本社】

・三ツ鳥居(みつとりい)

大神神社拝殿の奥は禁足地として普段は神職さえ足を踏み入れない神聖な場所で、禁足地と拝殿の間には結界として三ツ鳥居(みつとりい)と瑞垣が設けられています。三ツ鳥居の起源は不詳で、古文書にも「古来一社の神秘なり」と記され、本殿にかわるものとして神聖視されてきました。この鳥居は明神型の鳥居を横一列に三つ組み合わせた独特の形式で「三輪鳥居」とも呼ばれています。中央の鳥居には御扉みとびらがあり、三輪山を本殿とすれば、三ツ鳥居は本殿の御扉の役割を果たしていると言えます。

公式HPより

Please do not reproduce without prior permission.

・拝殿(はいでん)

拝殿は鎌倉時代に創建されたことが文献に見え、現在の拝殿は寛文(かんぶん)四年(1664)徳川四代将軍家綱公によって再建されたものです。白木造りの質実剛健(しつじつごうけんな)建物は横が約17m(桁行(けたゆき)九間)、縦が約8m(梁行(はりゆき)四間)の切妻造(きりづまつくり)で、正面には唐破風(からはふ)の大きな向拝(こうはい)がつき、屋根は檜皮(ひわだ)で葺ふかれています。拝殿は江戸時代の豪壮ごうそうな社殿建築として、三ツ鳥居みつとりいと共に国の重要文化財に指定されています。公式HPより

Please do not reproduce without prior permission.

・巳の神杉(みのかみすぎ)

Please do not reproduce without prior permission.

巳の神杉

(御由緒)

御祭神の大物主大神が蛇神に姿を変えられた伝承が『日本書紀』などに記され、蛇神は大神の化身として信仰されています。この神杉の洞から白い巳(み)さん(親しみを込めて蛇をそう呼ぶ)が出入することから「巳の神杉」の名がつけられました。

近世の名所図絵には拝殿前に巳の神杉と思われる杉の大木が描かれてあり、現在の神杉は樹齢四〇〇年余のものと思われます。巨樹の前に卵や神酒がお供えされているのは巳さんの好物を参拝者が持参して拝まれるからです。現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・祈祷殿(きとうでん)・儀式殿・参集殿

平成九年に竣功した檜を用いた木造の社殿 日々の祈祷や結婚式を奉仕

Please do not reproduce without prior permission.

・儀式殿・参集殿-4.jpg)

Please do not reproduce without prior permission.

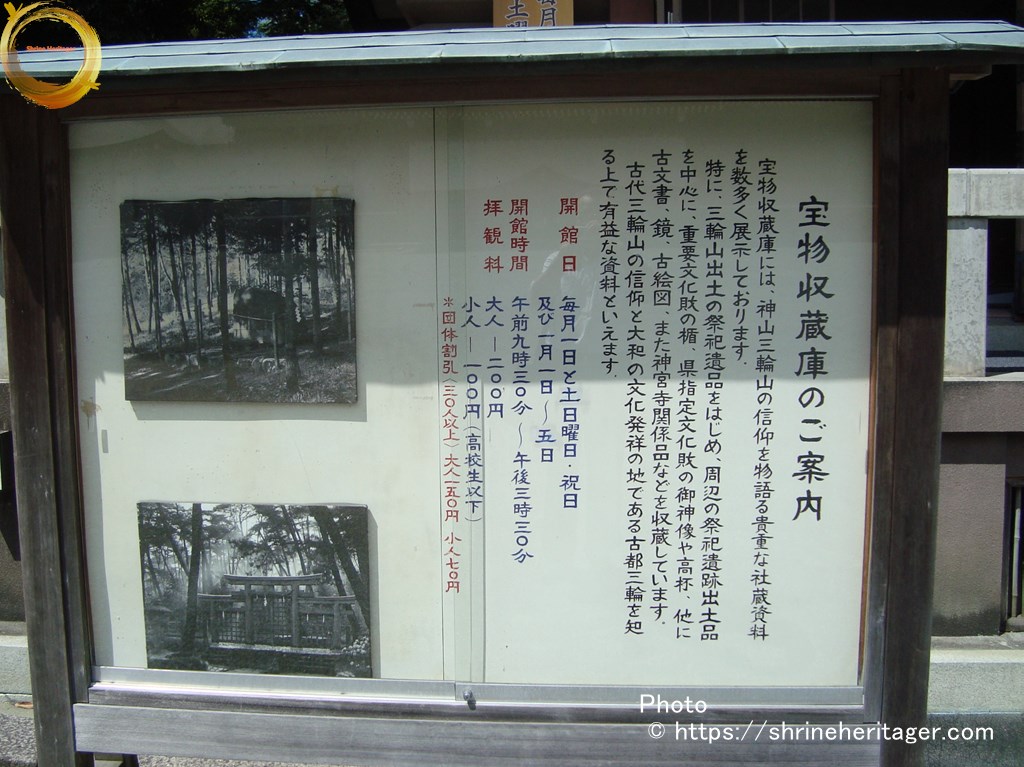

・宝物収納庫(ほうもつしゅうのうこ)

Please do not reproduce without prior permission.

宝物収納庫の御案内

宝物収納庫には、神山三輪山の信仰を物語る貴重な社蔵資料を数多く展示しております。

特に三輪山出土の祭祀遺品をはじめ、周辺の祭祀遺跡出土品を中心に、重要文化財の盾、県指定文化財の御神像や髙杯、他に古文書、鏡、古絵図、また神宮寺関係品などを収蔵しています。

古代三輪山の信仰と大和の文化発祥の地である古都三輪を知る上で有益な資料といえます。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・しるしの杉

三輪の大神のあらわれた杉、神の坐す杉とされていました。しるしとは、示現のことで、当初、神杉として信仰されていたすべての杉のことを指していました。この杉も覆屋が作られ、根本だけが残っています。

公式HPより

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎(ちょうずしゃ)

三輪の「しるしの杉」(神杉)の傍らにあります

御祭神 大物主神は”巳(みい)さん”と呼称される蛇神とされ 又 酒造りの神でもあり 手水舎の水口は ”巳(みい)さん”が宝珠を抱え 御神紋〈三本杉の神紋〉の酒樽に巻きつき 口からを水を注ぎます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・夫婦岩(めおといわ)

Please do not reproduce without prior permission.

夫婦岩

(御由緒)

二つの磐座が仲良く寄り添っている形から夫婦岩と呼ばれています。古くは神様が鎮まる磐座(いわくら)で、中世の古絵図には 聖天石(しょうてんせき)として描かれており、夫婦和合・安産に霊験のある聖天になぞらえていたこともありました。

この夫婦岩は大物主大神と活玉依姫(いくたまよりひめ)の恋の物語である三輪山説話を伝える古蹟とされ、縁結び・恋愛成就・夫婦円満の霊験あらたかな磐座として信仰されています。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・くすり道

Please do not reproduce without prior permission.

医薬の神さま

大神神社では、毎年四月十八日に、二十年来の伝統を有する鎮花祭を執り行っております。

令義解(りょうぎのげ・834年)に「はなしずめのまつり」として春花の飛び散る頃、

疫神が分散し病が流行するのでこれを鎮圧し、万民の無病息災を祈願する、国家の大祭と記されております。

祭には特殊神饌として必ず忍冬(にんどう・スイカズラ)や百合根などお山の薬草が供えられ、今日ではこれに倣い沢山のくすりが献えられるなど、医薬の業に携わる人々の篤い信仰を受けております。

くすり道周辺の薬木・薬草・献燈は、平成の大造営を記念し、これら医薬業の方々から

薬の祖神様に感謝の意をもって奉納されました。

現地石碑より

Please do not reproduce without prior permission.

・大鳥居(おおとりい)

Please do not reproduce without prior permission.

・二の鳥居(にのとりい)

Please do not reproduce without prior permission.

・大神神社(桜井市三輪)

スポンサーリンク

2【・摂社(せっしゃ)・末社(まっしゃ)】

スポンサーリンク

⑴三輪山 山頂に鎮座

摂社・高宮神社(こうのみや)《式内社》〈境内 字神峯〉

《主》日向御子神(ひむかのみこのかみ)

大神神社のご神体である「三輪山」は 太古のより 神さまの鎮まる神聖なお山とされ 禁足の山として 入山が厳しく制限されてきました

現在は 禁足地の中でも特別に登拝が許され 三輪山登拝には 摂社「狭井神社」での受付が必要〈撮影も飲食も禁止 何も持ち帰ってはならない〉

山中のことは他言無用 語らずの山であり すなわち 山中のことは おのれの御心にとどめるのみ

スポンサーリンク

⑵ 表参道より北側に鎮座する・摂社(せっしゃ)・末社(まっしゃ)

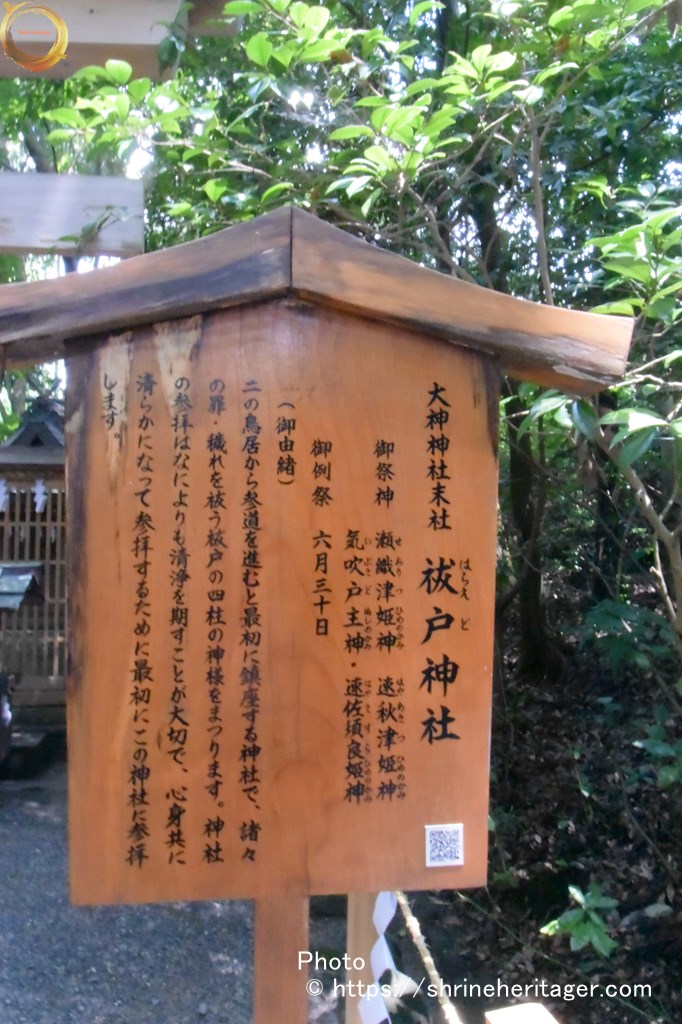

末社・祓戸神社(はらえどじんじや)〈境内 字御手洗川〉

《主》瀬織津姫神(せおりつひめのかみ)

速秋津姫神(はやあきつひめのかみ)

気吹戸主神(いぶきどぬしのかみ)

速佐須良姫神(はやさすらひめのかみ)

Please do not reproduce without prior permission.

大神神社 末社 祓戸神社(はらえどじんじや)

御祭神

瀬織津姫神(せおりつひめのかみ)

速秋津姫神(はやあきつひめのかみ)

気吹戸主神(いぶきどぬしのかみ)

速佐須良姫神(はやさすらひめのかみ)御例祭 六月三十日

(御由緒)

二の鳥居から参道を進むと最初に鎮座する神社で、諸々の罪・穢れを祓う祓戸の四柱の神様をまつります。神社の参拝はなによりも清浄を期すことが大切で、心身共に清らかになって参拝するために最初にこの神社に参拝します。現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

摂社・活日神社(いくひじんじゃ)〈境内 字活日川〉

《主》髙橋活日命(たかはしのいくひのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

大神神社 摂社 活日神社(いくひじんじゃ)

御祭神 髙橋活日命(たかはしのいくひのみこと)

御例祭 四月四日

御祭神の高橋活日命は崇神天皇に命じられ、大物主大神に供える神酒を醸した掌酒(さかひと)で、杜氏(とうじ)の祖神として酒造関係者から篤く信仰されています。

一夜にして美味しい酒を造ったことから、古くは「一夜酒社(ひとよざけのやしろ)」とも呼ばれました。

酒まつり等で舞われる神楽「うま酒みわの舞」は 活日命が詠んだ歌で作曲作舞されたものです。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

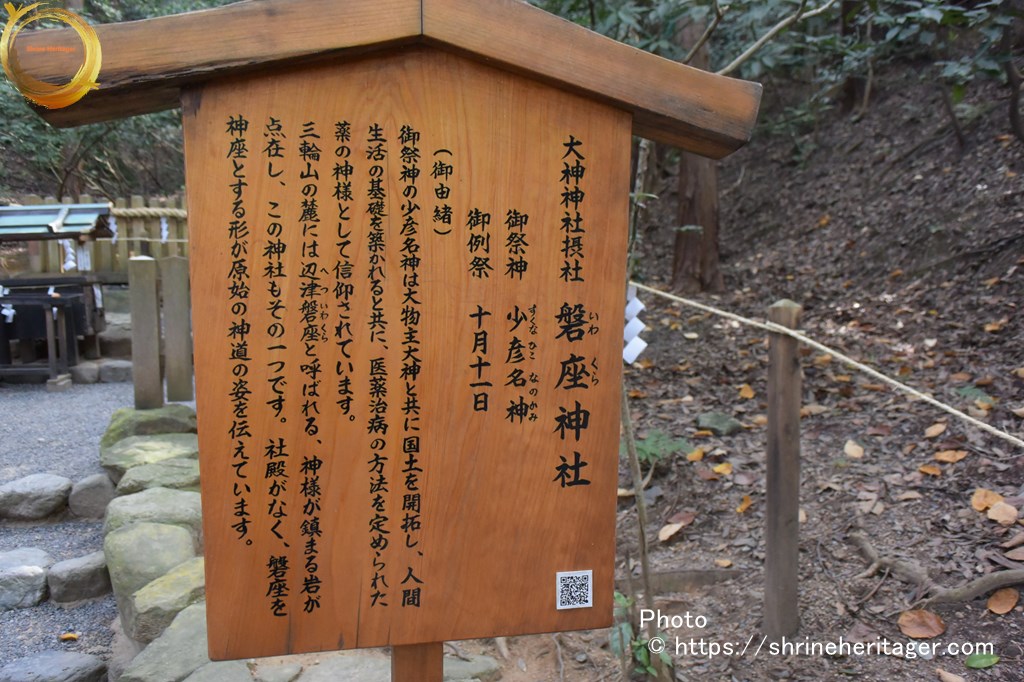

摂社・磐座神社(いわくらじんじや)〈境内 字大黒谷〉

《主》少彦名神(すくなひこなのかみ)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

大神神社 摂社 磐座神社(いわくらじんじや)

御祭神 少彦名神(すくなひこなのかみ)

御例祭 十月十一日

御祭神の少彦名神は大物主大神と共に国土を開拓し、人間生活の基礎を築かれると共に、医薬治療の方法を定められた薬の神様として信仰されています。

三輪山の麓には辺津磐座(へついわくら)と呼ばれる、神様が鎮まる岩が点在し、この神社もその一つです。社殿が無く、磐座を神座とする形が原始の神道の姿を伝えています。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

摂社・狹井坐大神荒魂神社(さいにますおおみわあらみたまじんじゃ)《式内社》〈境内 字狭井〉

《主》大神荒魂神(おほみわあらみたまのかみ)

《配》大物主神(おほものぬしのかみ)

姫蹈鞴五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめのみこと)

勢夜多々良姫命(せやたたらひめのみこと)

事代主神(ことしろぬしのかみ)

・狹井坐大神荒魂神社(桜井市三輪)

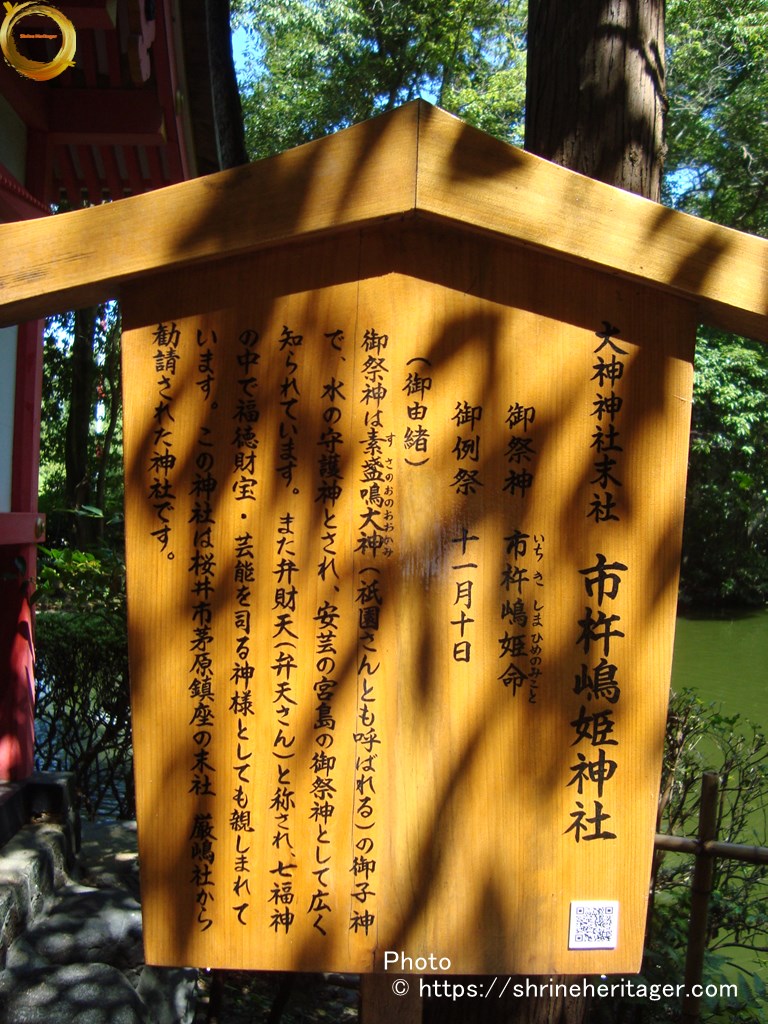

末社・市杵島姫神社(いちきしまひめじんじゃ)〈境内 字鎮女池〉

《主》市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

大神神社 末社 市杵島姫神社(いちきしまひめじんじゃ)

御祭神 市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

御例祭 十一月十日

(御由緒)

御祭神は素盞嗚大神(すさのおのおおかみ・祇園さんとも呼ばれる)の御子神で、水の守護神とされ、安芸の宮島のご祭神として広く知られています。また弁財天(弁天さん)と称され、七福神の中で福徳財宝・芸能をつかさどる神様としても親しまれています。この神社は桜井市茅原鎮座の末社の厳島社から勧請された神社です。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

末社・貴船神社(きふねじんじゃ)〈境内 字尾尻〉

《主》淤加美神(おかみのかみ)

Please do not reproduce without prior permission.

大神神社 末社 貴船神社

御祭神 淤加美神(おかみのかみ)

御例祭 五月初卯日(御由緒)

御祭神は生命の根源である水の神で、雨水を司られます。また縁結びの神としても信仰され、夫婦円満・恋愛成就のご利益があるとされます。

神社の古い記録に、ご本社の大神祭おおみわさい(卯の日神事)の時には、必ずこの神社にもお供えを上げて祝詞を奏上したとあり、丁重に祀られてきました。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

摂社・檜原神社(ひばらじんじゃ)《式内社》〈境内 字檜原〉

《主》天照大神若御魂神(あまてらすおほかみの わかみたまのかみ)

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

伊弉冊尊(いざなみのみこと)

末社・豊鍬入姫宮(とよすきいりひめのみや)〈檜原神社 境内〉

《主》豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)

・檜原神社(桜井市三輪)

〈同一境内に二社〉

末社・富士神社(ふじじんじゃ)〈桜井市大字茅原字大日〉

《主》木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)

末社・厳島神社(いつくしまじんじゃ)〈桜井市大字茅原字大日〉

《主》市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

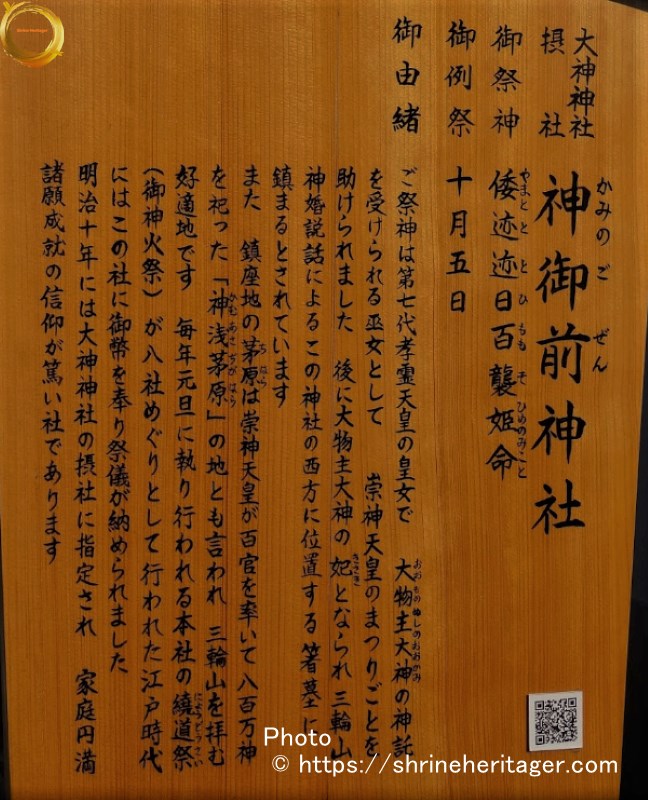

摂社・神御前神社(かみのごぜんじんじゃ)〈桜井市大字茅原〉

《主》倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

大神神社 摂社 神御前神社(かみのごぜんじんじゃ)

御祭神 倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)

御例祭 十月五日御由緒

ご祭神は、第七代孝霊天皇の皇女で 大物主大神(おおものぬしのおおかみ)の神託を受けられる巫女として 崇神天皇のまつりごとを助けられました 後に大物主大神の妃(きさき)となられ三輪山神婚説話によるとこの神社の西方に位置する箸墓に鎮まるとされています

また 鎮座地の茅原(ちはら)は崇神天皇が百官を率いて八百万神を祀った「神浅茅原(かむあさちがはら)」の地とも言われ三輪山を拝む好適地です 毎年元旦に執り行われる本社の繞道祭(にょうどうさい)(御神火祭)が八社めぐりとして行われた江戸時代には この社に御幣を奉り祭儀が納められました

明治十年には大神神社の摂社に指定され 家庭円満 諸願成就の信仰が篤い社であります

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

摂社・綱越神社(つなこしじんじゃ)《式内社》〈桜井市大字三輪小字御祓〉

《主》祓戸大神(はらえどのおおかみ)

・綱越神社(桜井市三輪)

摂社・大直禰子神社(おおたたねこじんじや)〈境内 字若宮〉

《主》大直禰子命(おおたたねこのみこと)

《配》少彦名命(すくなひこなのみこと)

活玉依姫命(いくたまよりひめのみこと)

末社・御誕生所社(おうまれところのやしろ)〈大直禰子神社 境内〉

《主》鴨部美良姫命(かもべのみらひめのみこと)

末社・琴平社(ことひらのやしろ)〈大直禰子神社 境内〉

《主》大物主神(おほものぬしのかみ)

・大直禰子神社(桜井市三輪字若宮)

末社・久延彦神社(くえひこじんじゃ)〈桜井市大字三輪字若宮山〉

《主》久延毘古命(くえびこのみこと)

スポンサーリンク

⑶ 表参道より南側に鎮座する・摂社(せっしゃ)・末社(まっしゃ)

末社・御炊社(みかしぎのやしろ)〈境内 字高宮〉

《主》御饌津神(みけつかみ)

末社・神宝神社(かんだからじんじゃ)〈境内 字大宮川上〉

《主》家都御子神(けつみこのかみ)

熊野夫須美神(くまのふすみのかみ)

御子速玉神(みこはやたまのかみ)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

大神神社 末社 神宝〈かんだから〉神社

御祭神

家都御子神(けつみこのかみ)

熊野夫須美神(くまのふすみのかみ)

御子速玉神(みこはやたまのかみ)御例祭 五月九日

御祭神は、室町時代の神社資料に熊野権現と記され、熊野三神をお祀りしています。

正月元日未明、繞道祭の十八社巡りにおいて、三ツ鳥居から出た御神火が捧げられ、最初に祭典が営まれる神社です。

古くから三宝荒神の信仰もあり、また財宝の神として 広く崇敬されています。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

末社・天皇社(てんのうしゃ)〈境内 字天王山〉

《主》御真木入日子印恵命(みまきいりひこいにえのみこと)〈崇神天皇〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

大神神社 末社 天皇社

御祭神 第十代 崇神天皇(すじんてんのう)

〈御真木入日子印恵命(みまきいりひこいにゑのみこと)〉御例祭 六月十三日

(御由緒)

御祭神の崇神天皇(御真木入日子印恵命)は、三輪山麓の磯城瑞籬宮(しきみずがきのみや)を都とされました。天皇は敬神の念がことのほか篤く、天照大御神を初めて皇居から倭笠縫邑(やまとのかさぬいのむら・現在の檜原神社)に遷され、丁重におまつりされると共に、はじめて神社の制度を整えられました。また産業を興し交通を整えて国民の福利を進め、大和朝廷の基盤を確立された数々のご事績から初国治らす天皇(はつくにしらすすめらみこと)と称えられた聖帝です。十一月十四日には御祭神の聖徳を称え「崇神天皇奉讃祭(すじんてんのうほうさんさい)」が斎行され、神楽「磯城の舞(しきのまい)」が特別に奉奏されます。現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

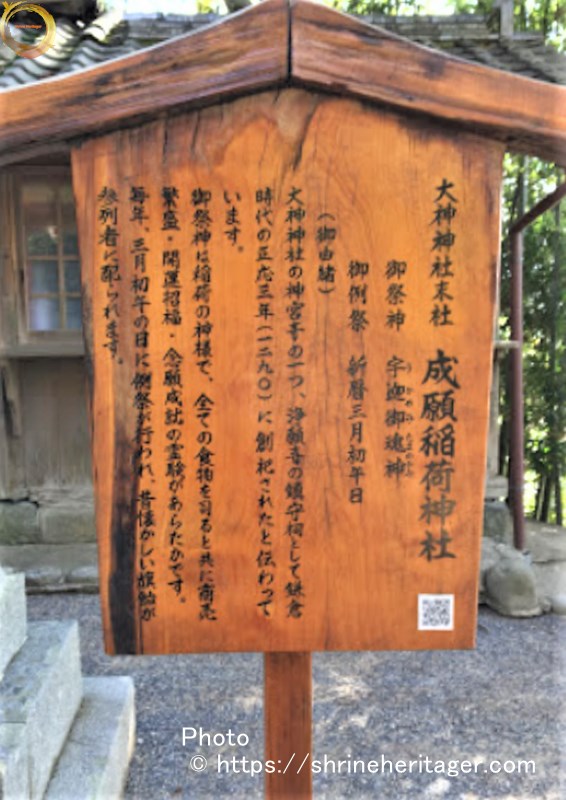

末社・成願稲荷神社(じょうがんいなりじんじゃ)〈境内 字浄願寺〉

《主》宇賀御魂神(うかのみたまのかみ)

Please do not reproduce without prior permission.

大神神社 末社 成願稲荷神社

御祭神 宇賀御魂神(うかのみたまのかみ)

御例祭 新暦三月初午日(御由緒)

大神神社の神宮寺の一つ、浄願寺の鎮守祠として鎌倉時代の正応三年(1290)に創祀されたと伝わっています。

御祭神は稲荷の神様で、全ての食物を司るとと共に商売繁盛・開運招福・念願成就の霊験があらたかです。

毎年、三月初午の日に例祭が行われ、昔懐かしい旗飴が参列者に配られます。現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

摂社・神坐日向神社(みわにますひむかいじんじゃ)《式内社》〈桜井市大字三輪字御子宮〉

《主》櫛御方命(くしみかたのみこと)

飯肩巣見命(いひかたすみのみこと)

建甕槌命(たけみかづちのみこと)

・神坐日向神社(桜井市三輪)

末社・大行事社(だいぎょうじしゃ)〈桜井市大字三輪字平等山〉

《主》事代主神(ことしろぬしのかみ)

八尋熊鰐神(やひろのわにのかみ)

加屋奈流美神(かやなるみのかみ)

大神神社 末社 大行事社(だいぎょうじしゃ)

御祭神

事代主神(ことしろぬしのかみ)

八尋熊鰐神(やひろのわにのかみ)

加屋奈流美神(かやなるみのかみ)御例祭 二月六日

(御由緒)

御祭神の事代主神は「恵比須さん」として親しまれ、ここは三輪町内にある恵比須神社の元宮です。二月六日の恵比須神社の例祭には、この大行事社にも神饌がお供えされます。

三輪山麓には日本最古の市場である海石榴市(つばいち)があったとされ、その後も三輪の市場が栄えました。御祭神は市場の守護神とされ、特に三輪素麺の相場の神様として篤く信仰されています。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

末社・春日社(かすがのやしろ)〈桜井市大字三輪字平等山〉

《主》武甕槌命(たけみかづちのみこと)

斎主命(いわいぬしのみこと)

天児屋根命(あめのこやねのみこと)

比売神(ひめのかみ)

〈同一境内に二社〉

末社・事比羅神社(ことひらじんじゃ)〈境内 字天王山〉

《主》大物主神(おほものぬしのかみ)

末社・稲荷社(いなりしゃ)〈境内 字天王山〉

《主》宇迦御魂神(うかのみたまのかみ)

Please do not reproduce without prior permission.

〈同一境内に三社(八阪神社・大峯社・賃長社)と 金比羅社 〉

末社・八阪神社(やさかじんじゃ)〈境内 字南天王山〉

《主》素戔嗚尊(すさのをのみこと)

末社・大峯社(おおみねしゃ)〈境内 字南天王山〉

《主》大山祇命(おほやまつみのみこと)

末社・賃長社(ちんながしゃ)〈境内 字南天王山〉

《主》磐長姫命(いわながひめのみこと)

末社・金比羅社(こんぴらしゃ)〈境内 字南天王山〉

《主》大物主大神(おほものぬしのおほかみ)

・大峯社・賃長社・金比羅社.jpg)

Please do not reproduce without prior permission.

〈三輪山の磐座の遥拝所 四社〉

末社・金拆神社(かなさきじんじゃ)〈境内 字山崎〉

《主》宇都志日金拆命(つしひかなさくのみこと)

末社・天宮社(あめのみやしゃ)

《主》天日方奇日方命(あめひがたくしひがたのみこと)

末社・神室神社(かみむろしゃ)

《主》靇神(おかみのかみ)

末社・大峯社(おおみねしや)

《主》大山祇命(おほやまつみのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・玉列神社(たまつらじんじや)《式内社》〈桜井市大字慈恩寺〉

《主》玉列王子神(たまつらおおじのかみ・たまつらみこのかみ)

《配》天照大御神(あまてらすおほみかみ)

春日大御神(かすがのおほかみ)

・祓戸神社(はらえどじんじや)〈玉列神社 境内〉

《主》瀬織津姫神(せおりつひめのかみ)

速秋津姫神(はやあきつひめのかみ)

気吹戸主神(いぶきどぬしのかみ)

速佐須良姫神(はやさすらひめのかみ)

・金山彦神社(かなやまひこじんじゃ)〈玉列神社 境内〉

《主》金山彦神(かなやまひこのかみ)

・猿田彦社(さるたひこのやしろ)〈玉列神社 境内〉

《主》佐田毘古神(さたひこのかみ)

・愛宕社(あたごのやしろ)〈玉列神社 境内〉

《主》火産霊神(ほむすびのかみ)

・玉列神社(桜井市慈恩寺)

3 【境外社〈奈良市内〉・摂社(せっしゃ)・末社(まっしゃ)】

摂社・率川坐大神御子神社(いさがわにいますおおみわみこじんじゃ)《式内社》〈奈良市本子守町〉

《主》媛蹈韛五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめのみこと)

父神 狭井大神(さいのおおかみ)

母神 玉櫛姫命(たまくしひめのみこと)

・率川坐大神御子神社(奈良市本子守町)

率川坐大神御子神社(いさがわにます おおみわみこじんじゃ)は 大和国一之宮 大神神社の摂社です 大神神社 例祭 鎮花祭と共に 例祭 三枝祭(さいくさのまつり)は古くから疫病を鎮める祈りのお祭りとして「大宝令」〈大宝元年(701)制定〉に国家の祭祀として規定されています 『延喜式神名帳AD.927』にも記される古社です 続きを見る

率川坐大神御子神社(奈良市本子守町)〈『延喜式』率川坐大神神御子神社 三座〉

摂社・率川阿波神社(いさがわあわじんじゃ)〈率川神社 境内〉《式内社》

《主》事代主命(ことしろぬしのみこと)

末社・春日社(かすがのやしろ)〈率川神社 境内〉

《主》春日大神(かすがのおほかみ)

末社・住吉社(すみよしのやしろ)〈率川神社 境内

《主》住吉大神(すみよしのおほかみ)

・率川阿波神社(奈良市本子守町)〈率川神社 境内〉

4 【別宮(べつぐう)】

別宮・鴨都波神社(かもつはじんじゃ)

《主》積羽八重事代主命(つみはやえことしろぬしのみこと)

下照姫命(したてるひめのみこと)

《配》建御名方命(たけみなかたのみこと)

・鴨都波神社(御所市宮前町)

別宮・村屋坐弥冨都比売神社(むらやにますみふつひめじんじゃ)

・村屋坐彌冨都比賣神社(田原本町蔵堂)

大神神社(おほみわじんじゃ)に戻る

・大神神社(桜井市三輪)