大川神社(おおかわじんじゃ)は 社伝に第23代顕宗天皇 乙丑年(485)3月23日に宮柱を立て鎮祭したところから始まったと云う由緒ある古社で 伝説も数多く残ります 『日本三代實録』大川神〈国史見在社〉・『延喜式』丹後國 加佐郡 大川神社〔名神大〕(おほかはの かみのやしろ)〈延喜式内 名神大社〉です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

大川神社(Ohkawa shrine)

【通称名(Common name)】

・ おおかわさん

・〈旧称〉大河大明神

【鎮座地 (Location) 】

京都府舞鶴市字大川589

〔徹光山の東山腹〕

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》保食神(うけもちのかみ)

《配》〈五元神〉

句句廼馳神(くくつちのかみ)

軻遇突智神(かくつちのかみ)

埴山姫神(はにやまのひめかみ)

金山彦神(かなやまひこのかみ)

罔象女神(みづはのめのかみ)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・五穀豊穣、養蚕および病除、安産の守護神

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 国史見在社(こくしげんざいしゃ)

〈六国史(『日本書紀』『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』)に記載されている神社〉

【創 建 (Beginning of history)】

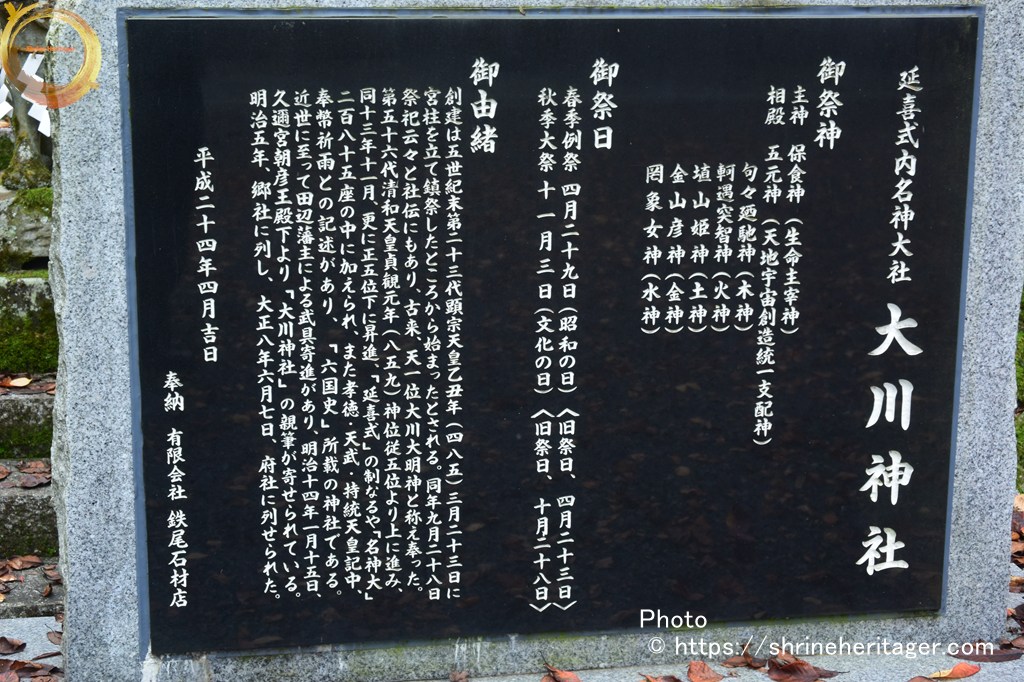

延喜式内名神大社 大川神社

御祭神

主神

保食神 (生命主宰神)相殿

五元神 (天地宇宙創造統一支配神)

句句廻馳神 (木神)

軻遇突智神 (火神)

埴山姫神 (土神)

金山彦神 (金神)

岡象女神 (水神)御祭日

春季例祭 四月二十九日(昭和の日) 〈旧祭日、四月二十三日〉

秋季大祭 十一月三日(文化の日)〈旧祭日、十月二十八日〉御由緒

創建は五世紀末 第二十三代顕宗天皇 乙丑年(四八五)三月二十三日に宮柱を立て鎮祭したところから始まったとされる。同年九月二十八日 祭祀云々と社伝にもあり、古来、天一位大川大明神と称え奉った。

第五十六代清和天皇 貞觀元年(八五九)神位従五位より上に進み、同十三年十一月、更に正五位下に昇進、『延喜式』の制なるや「名神大」二百八十五座の中に加えられ、また孝徳・天武・持統天皇記中、奉幣祈雨との記述があり、『六国史』所載の神社である。

近世に至って田辺藩主による武具寄進があり、明治十四年一月十五日、久邇宮朝彦王殿下より「大川神社」の親筆が寄せられている。

明治五年、鄉社に列し、大正八年六月七日、府社に列せられた。

平成二十四年四月吉日 奉納 有限会社鉄尾石材店

現地石碑文より

Please do not reproduce without prior permission.

由緒

当神社の開創は、5世紀末の顕宗天皇元年(485)4月23日、宮柱を立て鎮祭したところから始まったとされています。

その後天武天皇元年(676)には勅使をもって幤帛が捧げられ、さらに持統天皇7年7月(693)には「祈雨の政」が行われたことを伝えています。

平安朝に入ると、貞観元年(859)には神位の昇進があり、10世紀には延喜式内社名神大社に列し、丹後国の著名な古社であります。

下って明治5年郷社となり、大正8年府社になり、大川大明神と尊称されて来ました。

主神は保食神・相殿には句々廼馳神(木神)・軻遇実智神(火神)・埴山姫神(土神)・金山彦神(金神)・罔象女神(水神)の五元神が祭祀されています。

例祭は4月23日、大祭は11月3日で御輿渡御、氏子から種々の奉納行事があり、伝説も数多く、什物として室町時代「享徳二年(1453)」の銘がある特異な形の鎌鑓があります。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

【由 緒 (History)】

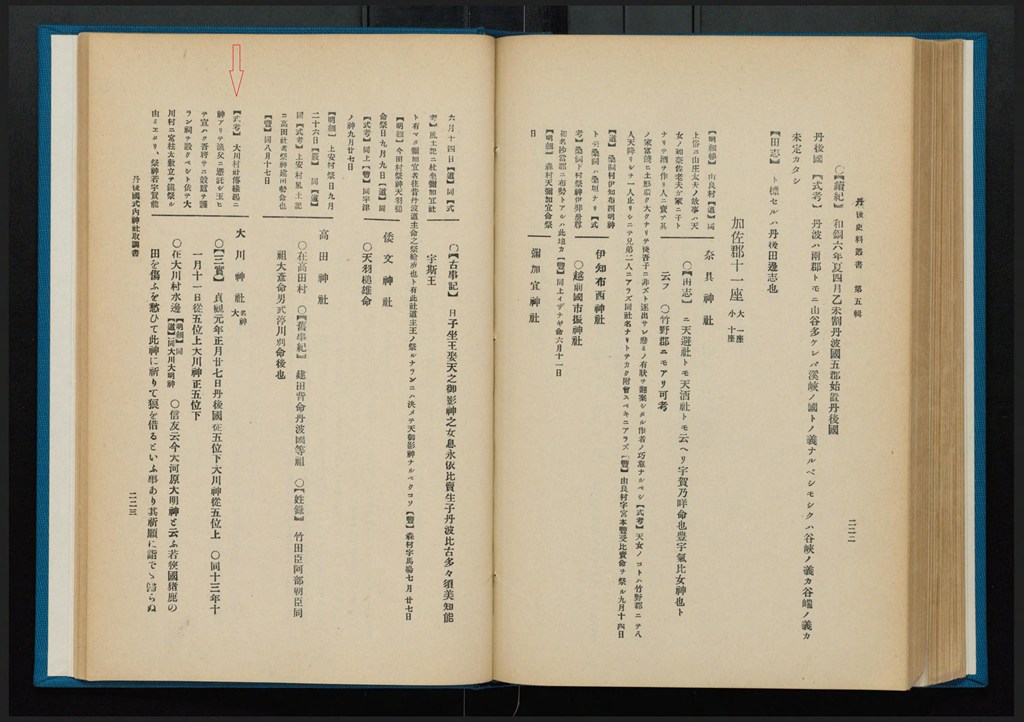

『丹後史料叢書』第5輯,昭和2年に記される内容

「田畑を荒らす猪鹿があり この神に祈願して 狼(おおかみ)を借りたところ 猪鹿は一つも居なくなった」との伝承を記しています

【抜粋意訳】

大川神社 名神大

【式考】大川村社 傳緣起ニ神アリテ 漁父ニ憑託シ玉ヒテ 宣ハク吾將サニ穀蠶ヲ護ラン祠ヲ設クベシト 依テ大川村ニ宮柱太敷立テ鎭祭ル由ミエタリ、祭神若宇賀能賣神ナルベシ

【豐】大川村字徹光 五月八日

〇【三實】貞觀元年正月廿七日丹後國從五位下大川神從五位上 〇同十三年十ー月十一日從五位上大川神正五位下

〇在 大川村水邊【明細】同【道】同 大川大明神

〇信友云 今 大河原大明神と云ふ 若狹國猪鹿の田を傷ふを愁ひて此神に祈りて狼を借るといふ事あり 其祈願に詣でて歸らぬほどに 既に其村に狼來りゐる ゆゑ猪鹿出ず かくて其定めて借たる日限をすぐれば一つも居らずど云ふ この事慥なる事なり

【原文参照】

『丹後史料叢書』第5輯,丹後史料叢書刊行会,昭和2. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1175358

『丹後史料叢書』第5輯,丹後史料叢書刊行会,昭和2. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1175358

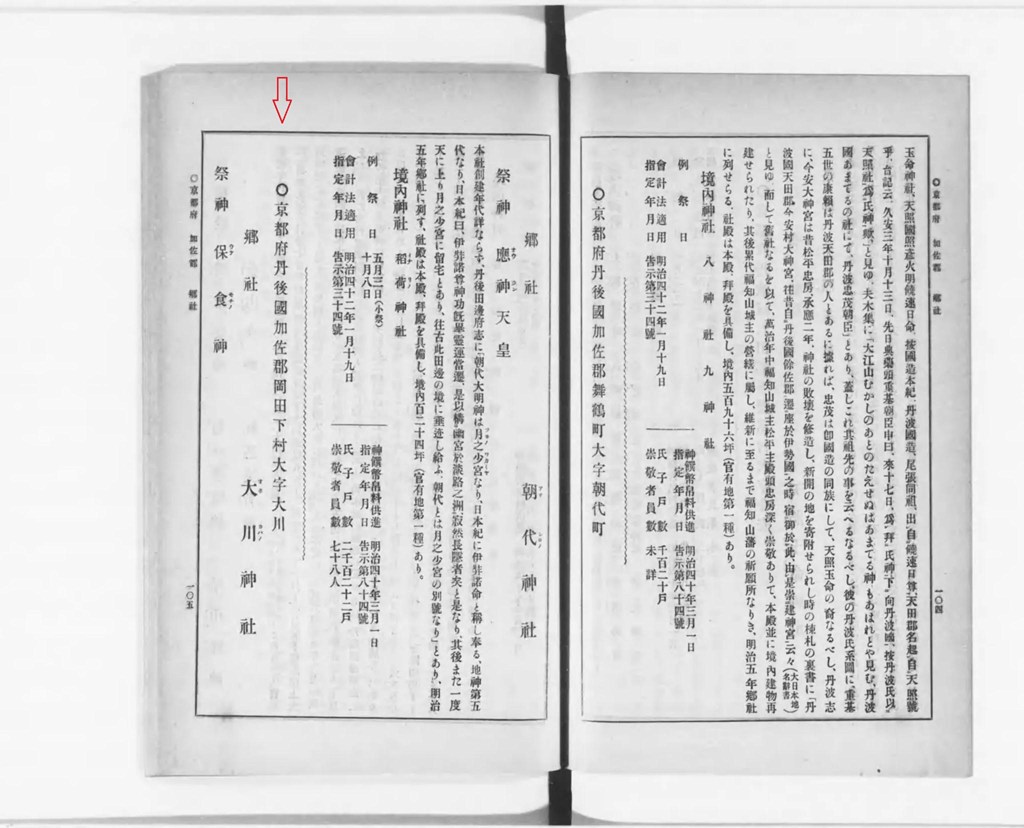

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

御祭神 保食(ウケモチノ)神の伝承を記しています

【抜粋意訳】

〇京都府 丹後國 加佐郡岡田下村大字大川

郷社 大川神社

祭神

保食(ウケモチノ)神相殿

岡象女(ミヅハメノ)神

句句廻馳(ククノチノ)神

埴山姫(ハニヤマヒメノ)神

金山彦(カナヤマヒコノ)神

軻遇突智(カクツチノ)神創建年代詳ならずと雖も、

神祇志料に「今大川村にあり、大川原大明神と云ふ〔神名帳考証、神名帳考、神名帳打聞、丹後式内神社考、〕とあり

三代実録に「貞觀元年正月廿七日甲申、奉レ授ニ丹後國從五位下大川神從五位上」同十三年十ー月十一日癸未、授ニ丹後國從五位上大河神正五位下」と見え、又 醍醐天皇 延喜の制、名神大社に列れり〔延喜式〕

大日本史に「天武天皇紀五年九月丙戌、遣使丹波國哥沙郡大忌神を祭る云々、」

又 持統天皇紀に「七年七月辛丑、遣ニ大夫謁者、詣テ諸社ニ祈雨云々」と見えたり、實に當丹波國哥沙郡大忌五柱神も其祭に預れりと云ふ、

尚本社の縁起に記せるは 、

丹後田邊府志に「加佐郡 大河大明神は保食神なり、天照皇太神同時代に出給ひし神體にて、ことさらめでたき由緒多し、御身の頂より牛馬化成し御顧の上に粟を生じ、眉より蜜を生じ、眼の中より稗生じ、腹より稻を生じ、麦大豆小豆のたぐひ生じけるを、天熊人是をとり天照皇大神に献る、天照皇大神よろこび、粟、稗、豆、を陸田種子とし、稲をば水田種子とし、天狭田に植ゑけり、其れより五穀世におこれり、加太郡大河に鎭座し給ふことは、人皇二十四代顕宗帝の時なり、由良海上より此處に遷し給ひしなり』とあり、

明治五年郷社に列す。

社殿は本殿、拜殿、神樂所、神馬所・繪馬殿等を備へ、境内二千九百三十七坪 (官有地第一種 )あり。境内神社

醫祖(クスシノオヤノ)神社

竈(カマドノ)神社

病除(ヤミヨケノ)神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

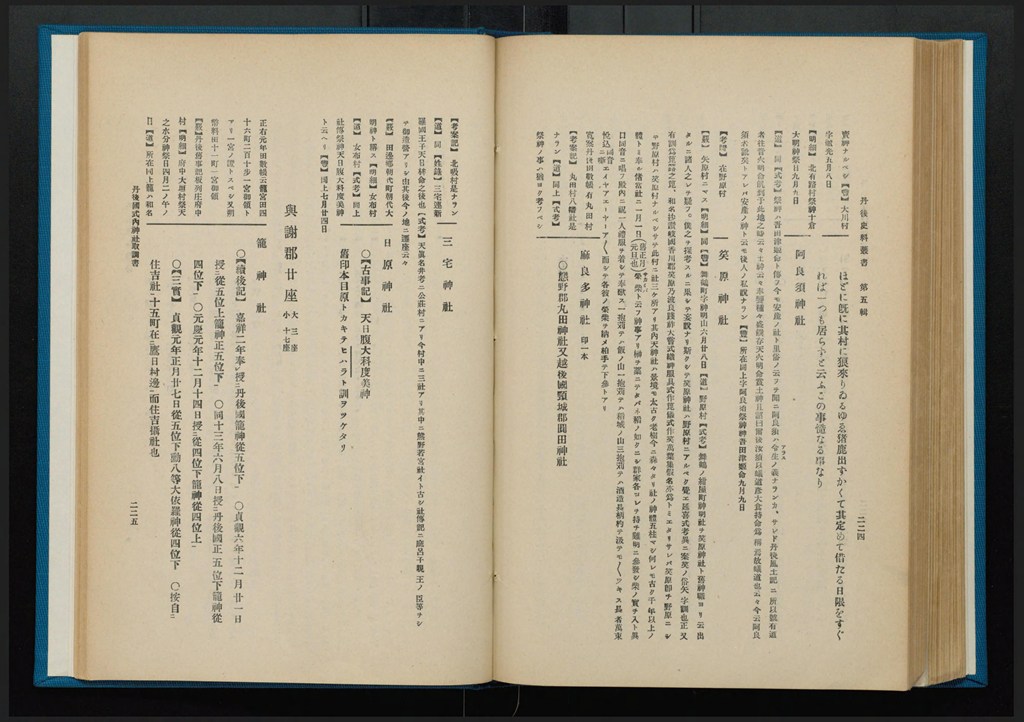

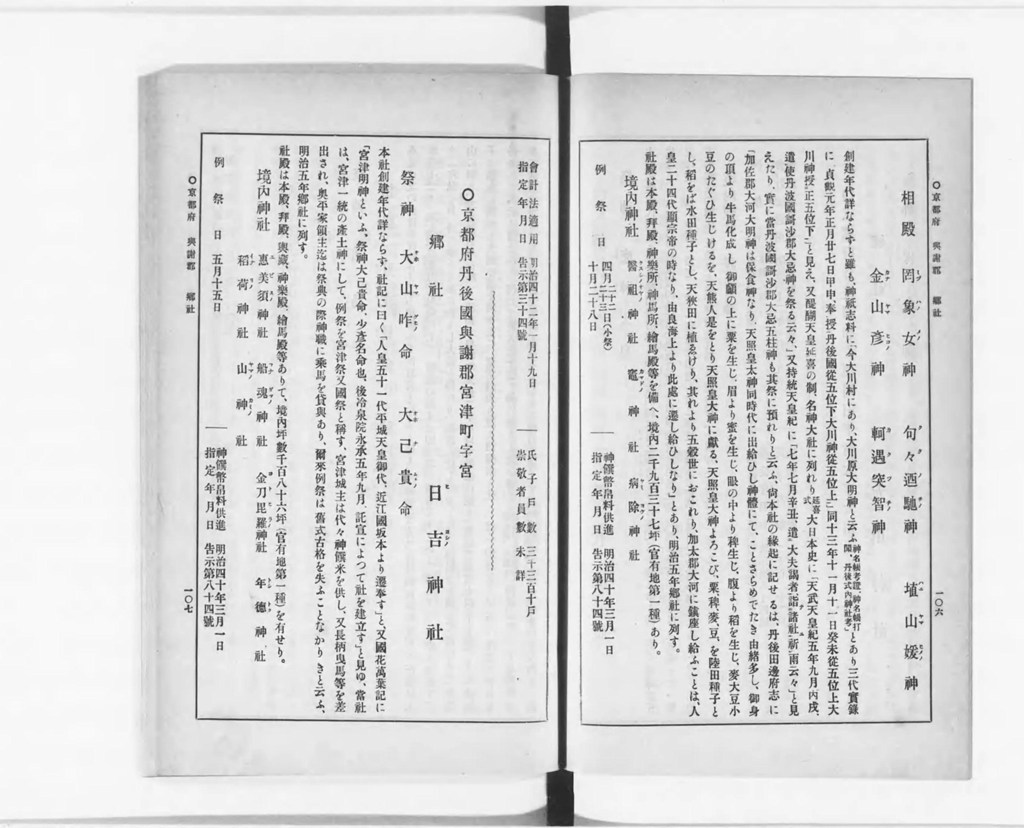

『京都府神社略記』,昭11年に記される内容

【抜粋意訳】

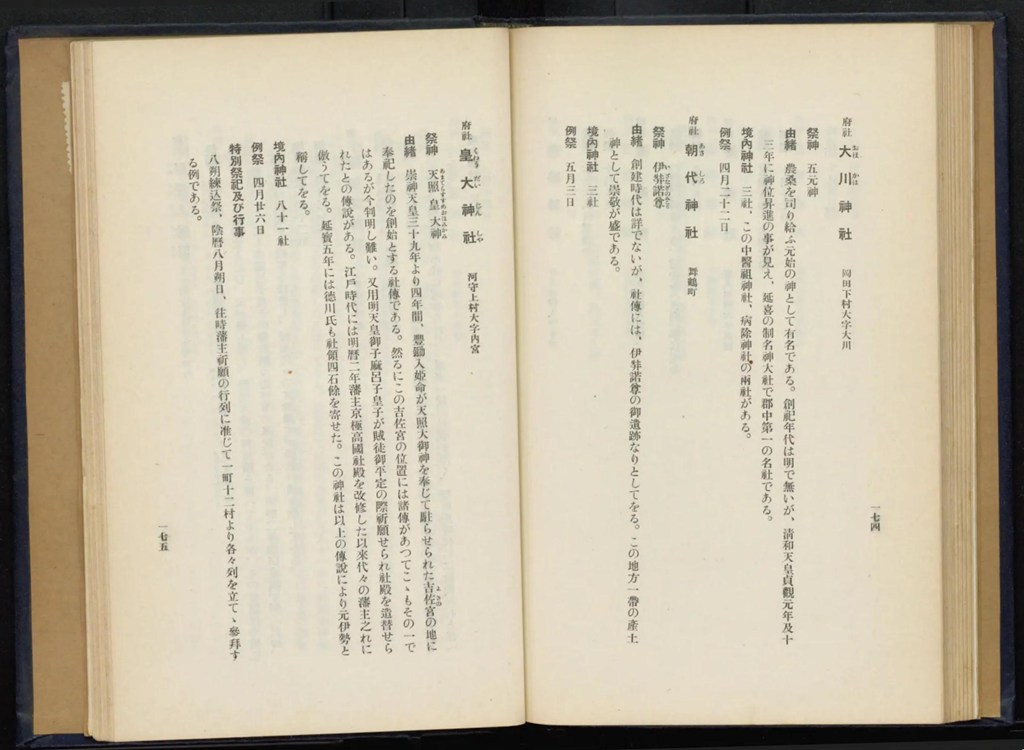

府社 大川神社 岡田下村大字大川

祭神

五元神由緒

農桑を司り給ふ元始の神として右名である。創祀年代は明で無いが、清和天皇貞観元年 及 十三年に神位昇進の事が見え、延喜の制名神大社で郡中第一の名社である。境内神社

三社、この中 醫祖神社、病除神社の兩社がある。例祭

四月二十二日

【原文参照】

京都府神職会 編『京都府神社略記』,京都府神職会本部,昭11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1228340

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・大川神社 本殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・本殿前の狛犬

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・大川神社 割拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿向かって右 狛犬の奥〉さざれ石

・〈境内社〉竈神社《主》澳津彦神、澳津姫神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿向かって右 狛犬の横〉神馬殿・神饌所

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿向かって左 狛犬の横 境内社〉2社・醫祖神社・病除神社

向って右奥から

・醫祖神社(くすしのおやのじんじゃ)《主》少彦名神

・病除神社(やみよけのじんじゃ)《主》健速須男命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈割拝殿の横 境内社〉興和神社《主》護国の英霊

Please do not reproduce without prior permission.

・授与所の絵馬

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・御神木

Please do not reproduce without prior permission.

・神門

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・二の朱鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・参道

Please do not reproduce without prior permission.

・一の石鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭・石橋

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・〈大川神社 御旅所〉野々宮神社《主》野々四郎命

『岡田下村誌』眞下市左衛門 [ほか編纂]、加佐郡岡田下村役場、1954.4より

大川神社伝説

人皇第二十代 顕宗皇帝の元年三月廿三日

由良の湊の漁夫 野々四郎といふもの 孤舟に棹して波濤に釣をたれていた。夜三更に至って風さわやかに霞晴れ清らかな月は海を離れて潮の音も静かに漁火幽かにきこゆるの時俄然一道の光輝がさすよと見るうたに金色の鮭に乗った霊神が左手に五穀を右手に蚕種を携へてあらわれた。霊神のたまく「我扶桑上古の神である永く大川の里に鎮座してこの地方を護らん。汝すみやかに行きて之を村長子に告げよ。」と御姿は霞霧のやうに消へた。野々四郎急ぎて帰り大川の里人に告げる里の人々恭しまこの地に祀って崇敬した。翌年正月廿八日新たに託宣があった。同年三月廿三日このこと天聴に達して天一位を下し給ひ、更に神廟造営の御沙汰があった。同年九月二十八日神殿に移御鄭重な祭礼が行われた。

それから岡田の荘に五穀よく実り養蚕の業ますます盛えるに至ったのである。

・〈大川神社 境外社〉大日神社〈日之宮神社〉《主》天照大神

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

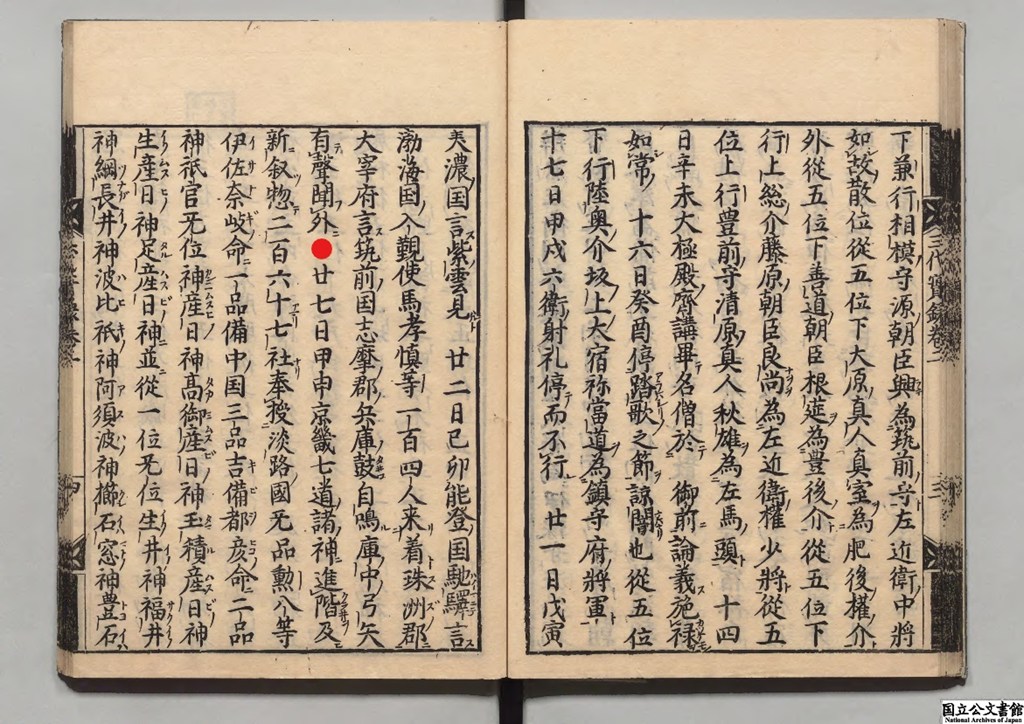

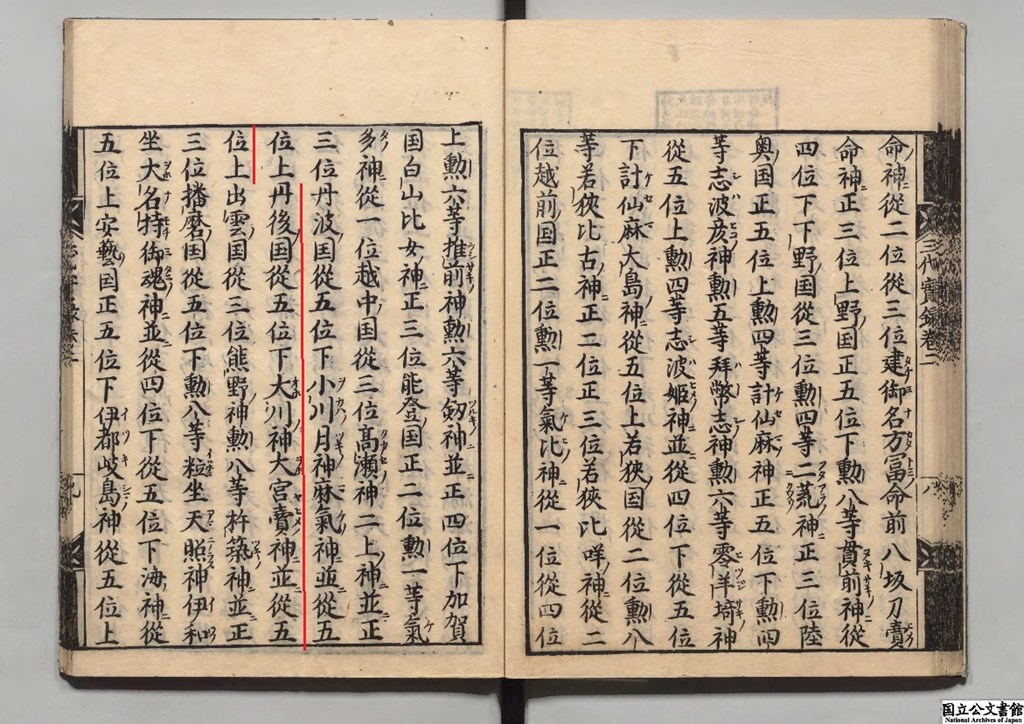

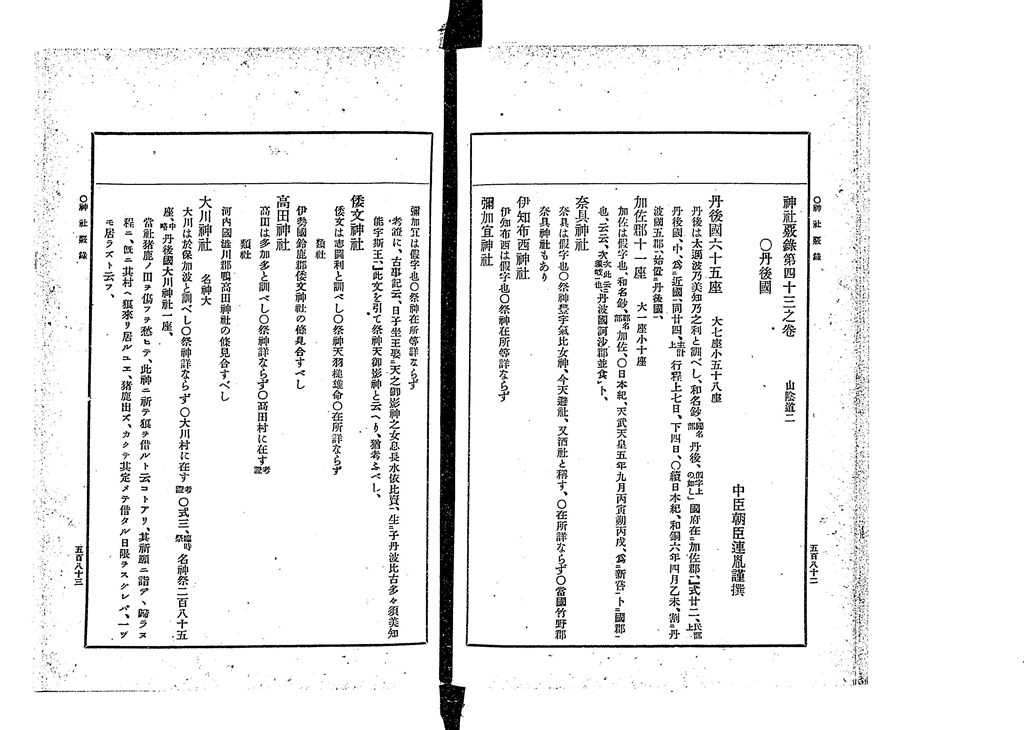

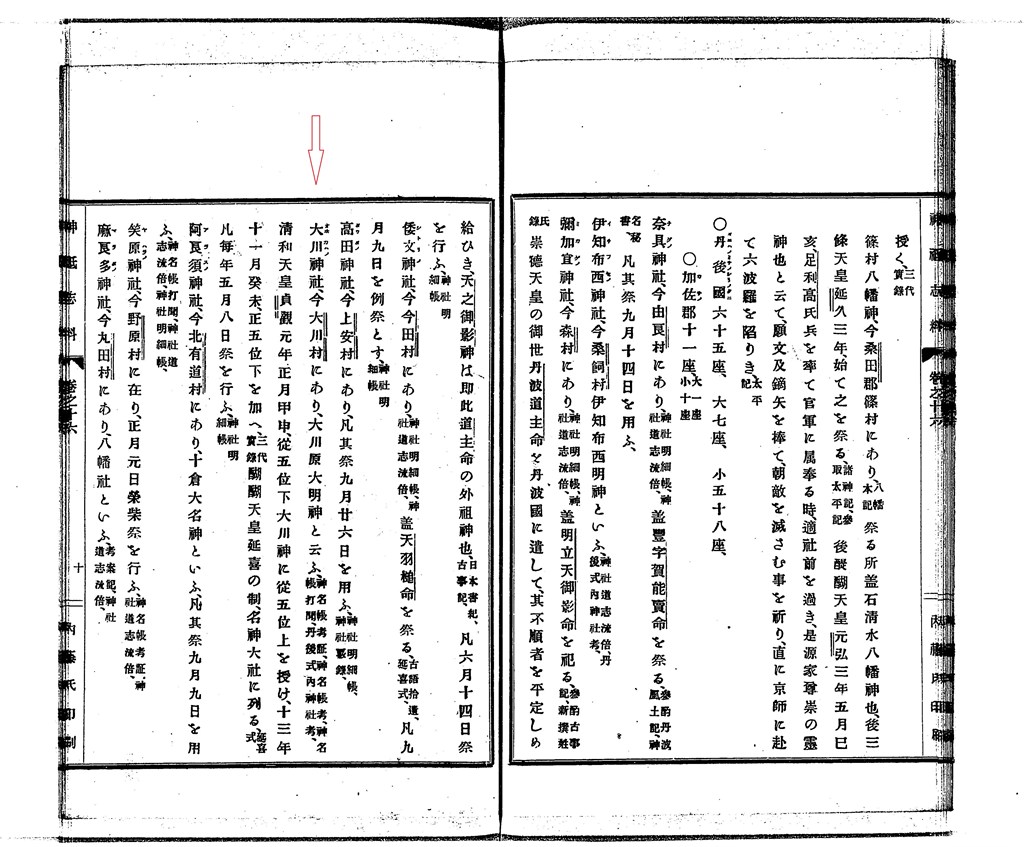

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

京畿七道諸神進階及新叙 惣二百六十七社の一として「丹後国従五位下大川神」とあり

【抜粋意訳】

卷二 貞觀元年(八五九)正月廿七日甲申

○廿七日甲申

京畿七道諸神に 進階を及ひ新に叙つ 惣て二百六十七社あまりなり

奉授に

淡路國 无品勳八等 伊佐奈岐命一品

備中國 三品 吉備都彦命二品

神祇官 无位神産日神 高御産日神 玉積産日神 生産日神 足産日神 並に從一位

・・・〔中略〕

・・・丹波國 從五位下 小川月神 麻氣神に 並に從五位上

丹後國 從五位下 大川神 大宮賣神に 並に從五位上

出雲國 從三位 熊野神 勳八等杵築神に 並に正三位・・・

・・・〔以下略〕

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

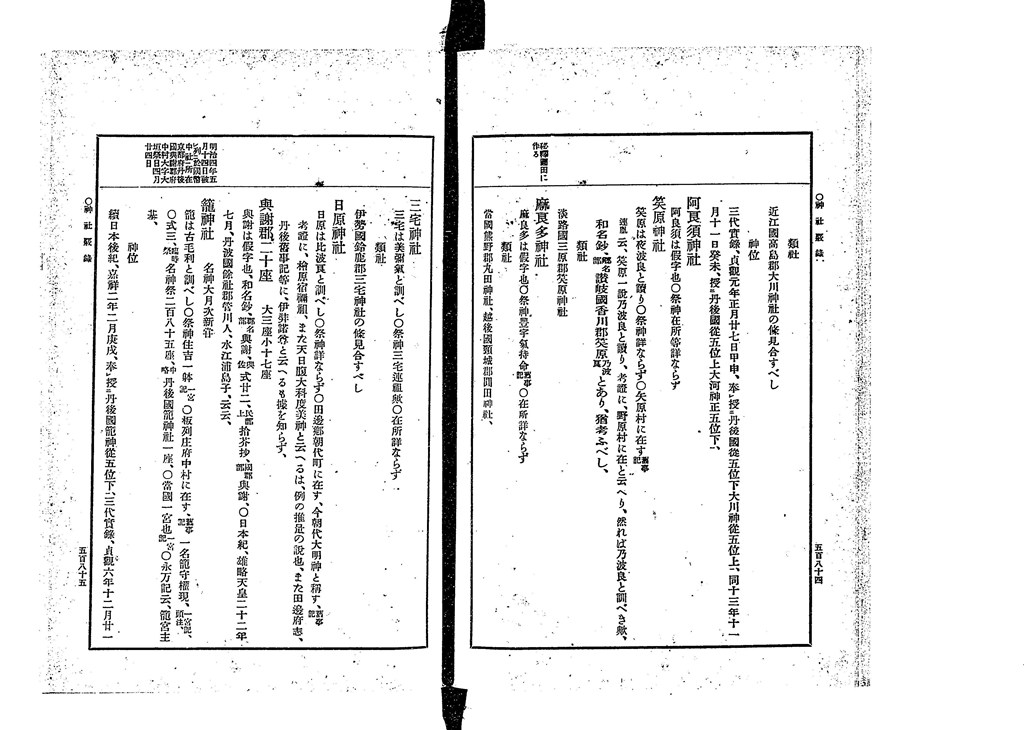

【抜粋意訳】

卷二十 貞觀十三年(八七一)十一月十一日癸未

○十一日癸未

授に

丹後國 從五位上 大河神に 正五位下

下総國 從五位下 茂侶神に 從五位下

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

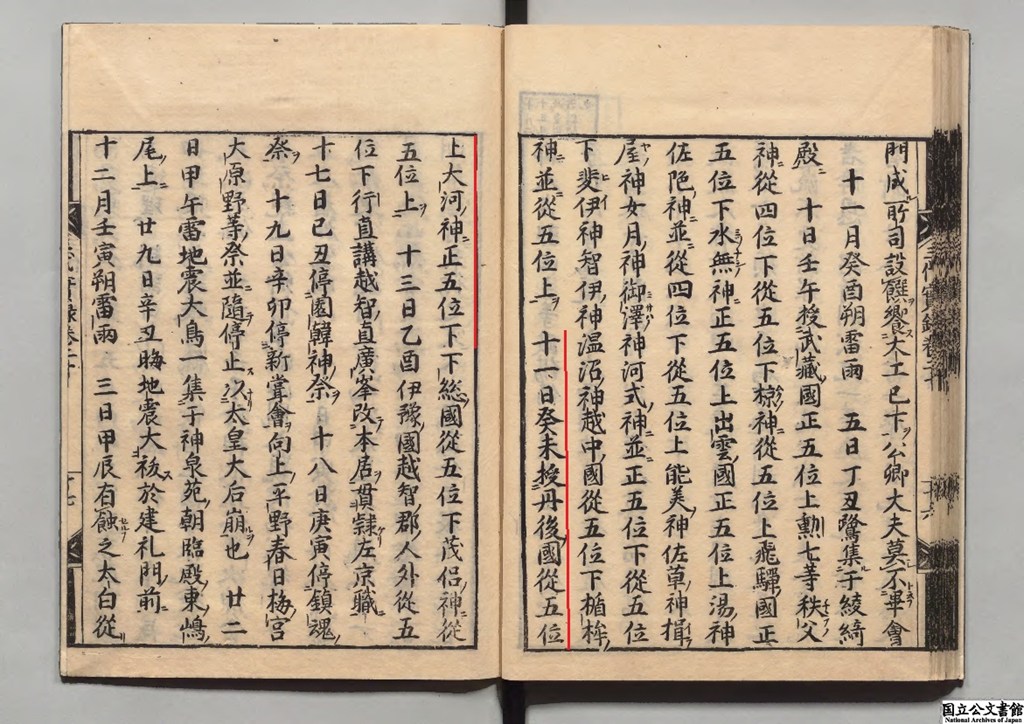

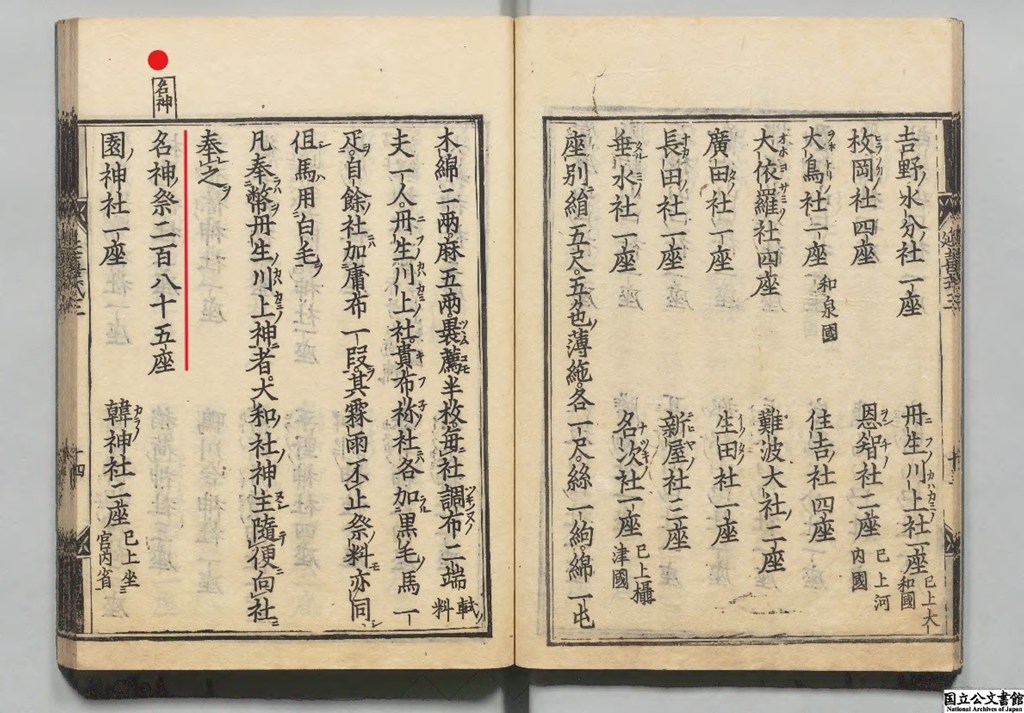

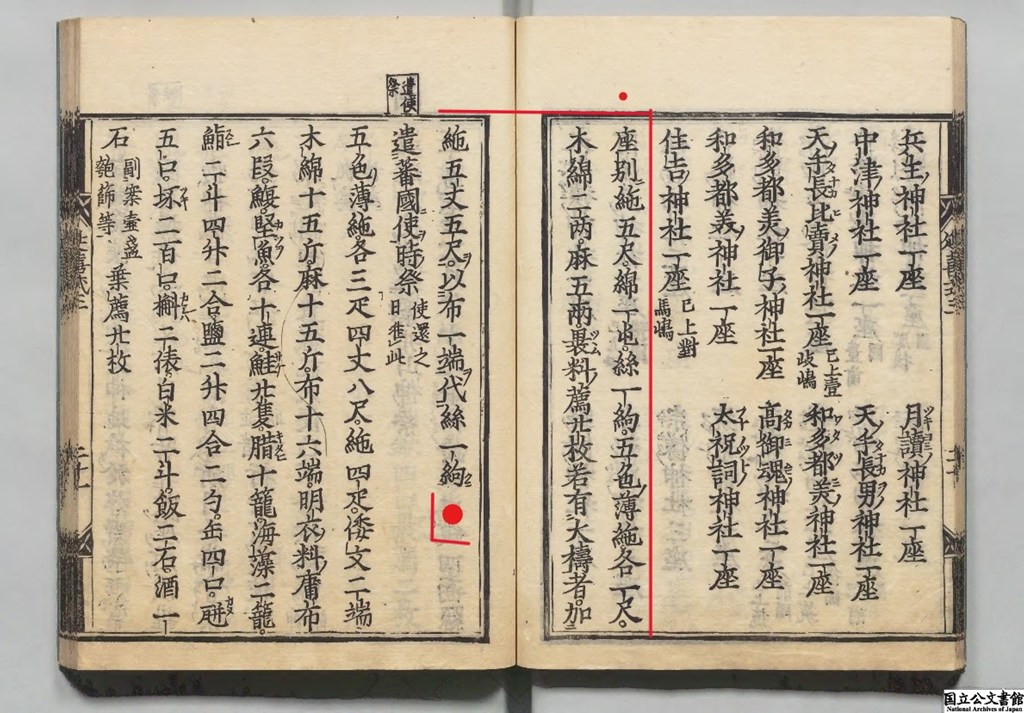

『延喜式(Engishiki)』巻3「臨時祭」中の「名神祭(Meijin sai)」の条 285座

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

延喜式巻第3は『臨時祭』〈・遷宮・天皇の即位や行幸・国家的危機の時などに実施される祭祀〉です

その中で『名神祭(Meijin sai)』の条には 国家的事変が起こり またはその発生が予想される際に その解決を祈願するための臨時の国家祭祀「285座」が記されています

名神祭における幣物は 名神一座に対して 量目が定められています

【抜粋意訳】

巻3神祇 臨時祭 名神祭二百八十五座

園神社一座 韓神社二座〈已上坐宮内省〉

・・・

・・・〈中略〉

・・・出雲神社一座 小川月神社一座 麻気神社一座 櫛石窓神社二座〈已上丹波国〉

大川神社一座 篭神社一座 大虫神社一座 小虫神社一座 大宮賣神社二座〈已上丹後国〉

・・・

・・・〈中略〉

・・・住吉神社一座 兵主神社一座 月読神社一座 中津神社一座 天手長男神社一座 天手長比売神社一座〈已上壱岐嶋〉

和多都美神社一座 和多都美御子神社一座 高御魂神社一座 和多都美神社一座 太祝詞神社一座 住吉神社一座〈已上對馬嶋〉・・・座別に

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5尺

綿(ワタ)1屯

絲(イト)1絇

五色の薄絁(ウスアシギヌ)〈絹織物〉各1尺

木綿(ユウ)2兩

麻(オ)5兩嚢(フクロ)料の薦(コモ)20枚若有り(幣物を包むための薦)

大祷(ダイトウ)者〈祈願の内容が重大である場合〉加えるに

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5丈5尺

絲(イト)1絇を 布1端に代える

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

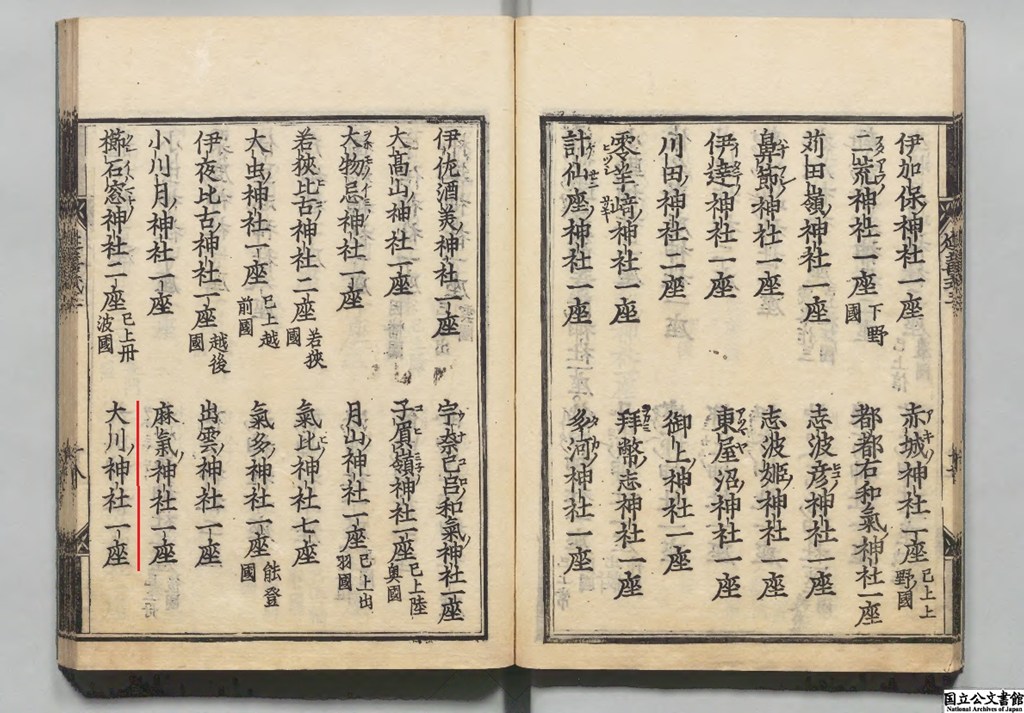

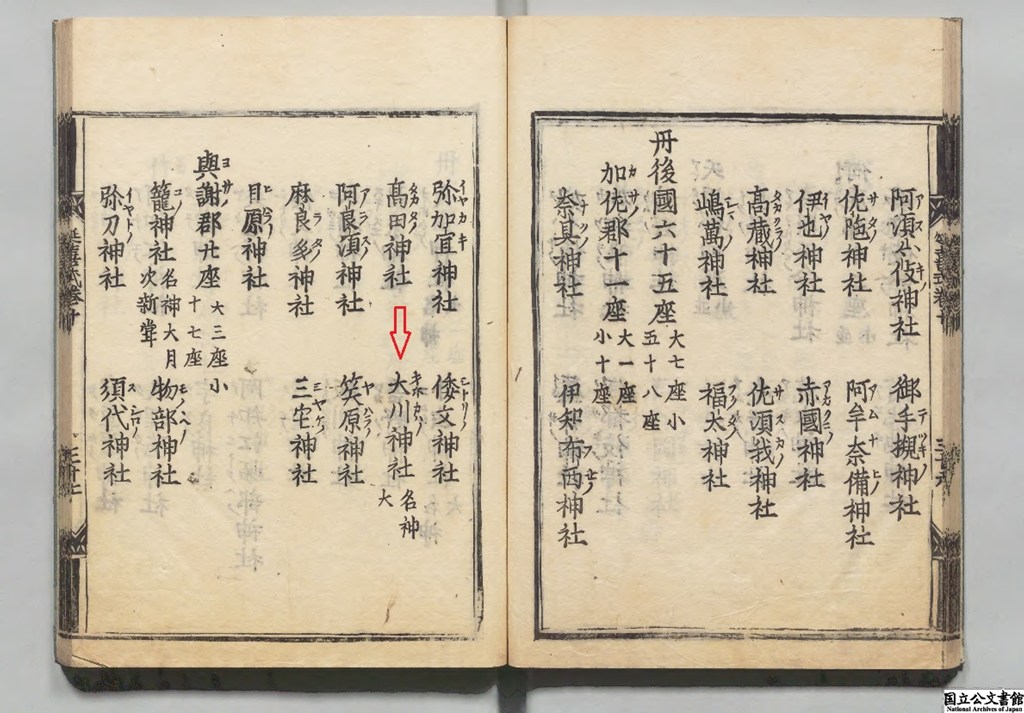

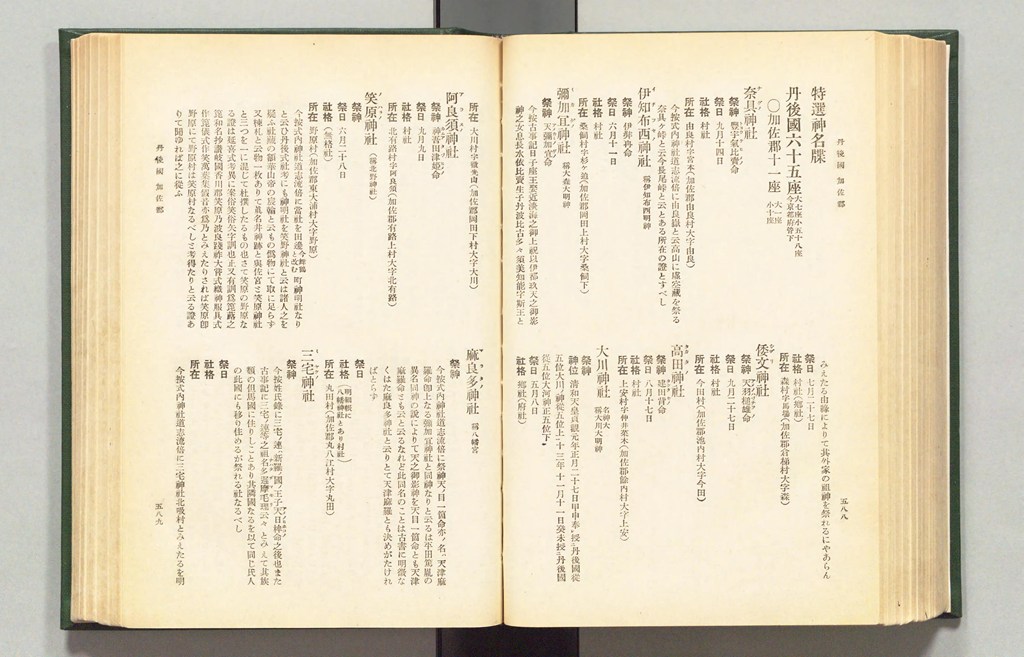

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陰道 560座…大37(うち預月次新嘗1)・小523[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)丹後國 65座(大7座・小58座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)加佐郡 11座(大1座・小10座)

[名神大 大 小] 式内名神大社

[旧 神社 名称 ] 大川神社(名神大)

[ふ り が な ](おほかはの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Ohokaha no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社にある「丹後國 加佐郡 大川神社 名神大(おほかはの かみのやしろ)」の類社について

同じ「大川神社」の社号を持つ 式内社として

延喜式内社 近江國 高嶋郡 大川神社(をほかはの かみのやしろ)の論社について

・唐崎神社〈川裾宮〉&境内 大川神社(高島市マキノ町知内)

・大宮神社&境内 大川神社(高島市朽木中牧)

・大川神社古社地(高島市朽木生杉村落西方)

〈大宮神社の境内 大川神社の古社地〉

・市杵島神社(高島市朽木大野)

〈境内の三つの式内社・小野神社・大野神社・大川神社〉

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

京都丹後鉄道宮豊線 丹後由良駅からR178号を由良川を遡るように南下 約9.8km 車での所要時間は13分~15分程度

西舞鶴駅からはR175号経由で西へ約8.3km 車での所要時間は16~20分程度

R175号沿い 由良川の堤防に〈大川神社 御旅所〉野々宮神社がある信号機を右折〈西側 山側〉すると 社頭となります

参道の途中に「大川神社」の社号標が立ちます

大川神社(舞鶴市大川)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

社頭には 大きな駐車場があります

車を停めて 参道に進むと暗渠になっている川に石橋が架かっています

道路に埋まっている感じなので 皆さん 避けて通っておられました

参道は 山間へと続いている雰囲気が素晴らしいです

Please do not reproduce without prior permission.

11月22日の参拝でしたが 七五三祝いの家族が沢山 お詣りに来られていました

一の石鳥居に一礼をしてから くぐり抜けて行きます

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居の扁額「大川神社」です

Please do not reproduce without prior permission.

社務所の前では 七五三の御祈祷の順番待ちです

Please do not reproduce without prior permission.

二の鳥居は朱色の鳥居です

Please do not reproduce without prior permission.

二の鳥居をくぐり抜けて石段を上がると 神門が構えています

Please do not reproduce without prior permission.

神門を抜けると 石段の踊り場に゛御神木゛その根元に手水舎があり 清めます

Please do not reproduce without prior permission.

さらに石段を上がると 社殿の建つ境内地となります

石段の先に見えているのは 割拝殿の屋根です

Please do not reproduce without prior permission.

割拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

割拝殿の奥 大きくて立派な本殿が もう一段高い壇に建てられています

Please do not reproduce without prior permission.

拝所は 本殿前となっています

10段程の石段を上がると 本殿の前に一対の狛犬が座しています

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

狼(おおかみ)伝説を持つ神社ですが 狛犬は特に 山犬型ではありません

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして割拝殿を抜けて 境内を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

石段を下り 神門を抜けます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社務所にて 御朱印などを授与します

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 大川神社 名神大について 所在は゛大川村に在す゛〈現 大川神社(舞鶴市大川)〉と記しています

又 農耕を司るとする神とされることから 伝承を記しています「田畑を荒らす猪鹿があり この神に祈願して 狼(おおかみ)を借りたところ 猪鹿は一つも居なくなった」とのこと

【抜粋意訳】

大川神社 名神大

大川は於保加波と訓べし

〇祭神詳ならず

〇大川村に在す〔考証〕

〇式三、〔臨時祭〕名神祭二百八十五座、〔中略〕丹後國大川神社一座、

當社猪鹿ノ田ヲ傷フヲ愁ヒテ、此神ニ祈テ狼ヲ借ルト云コトアリ、其祈願ニ詣デ、歸ラヌ程ニ、既ニ其村ヘ狼來リ居ルユエ、猪鹿出ズ、カクテ其定メテ借クル日限ヲ スグレバ、ーツモ居ラズト云フ、

類社

近江國 高島郡 大川神社の條見合すべし神位

三代實錄、貞觀元年正月廿七日甲申、奉レ授ニ丹後國從五位下大川神從五位上、同十三年十ー月十一日癸未、授ニ丹後國從五位上大河神正五位下、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 大川神社 名神大について 所在は゛今大川村にあり、大川原大明神と云ふ、゛〈現 大川神社(舞鶴市大川)〉と記しています

【抜粋意訳】

大川神社、

今大川村にあり、大川原大明神と云ふ、〔神名帳考証、神名帳考、神名帳打聞、丹後式内神社考、〕

清和天皇 貞觀元年正月廿七日甲申、從五位下大川神に從五位上を授け、十三年十ー月癸未、正五位下を加へ、〔三代実録〕

醍醐天皇 延喜の制、名神大社に列る、〔延喜式〕

凡 毎年五月八日祭を行ふ、〔神社明細帳、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第15−17巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815497

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 大川神社 名神大について 所在は゛大川村字徹光山(加佐郡岡田下村大字大川)゛〈現 大川神社(舞鶴市大川)〉と記しています

【抜粋意訳】

大川神社 名神大 稱 大川大明神

祭神

神位

清和天皇 貞觀元年正月廿七日甲申、奉レ授ニ丹後國從五位下大川神從五位上、同十三年十ー月十一日癸未、授ニ丹後國從五位上大河神正五位下、祭日 五月八日

社格 郷社(府社)所在 大川村字徹光山(加佐郡岡田下村大字大川)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

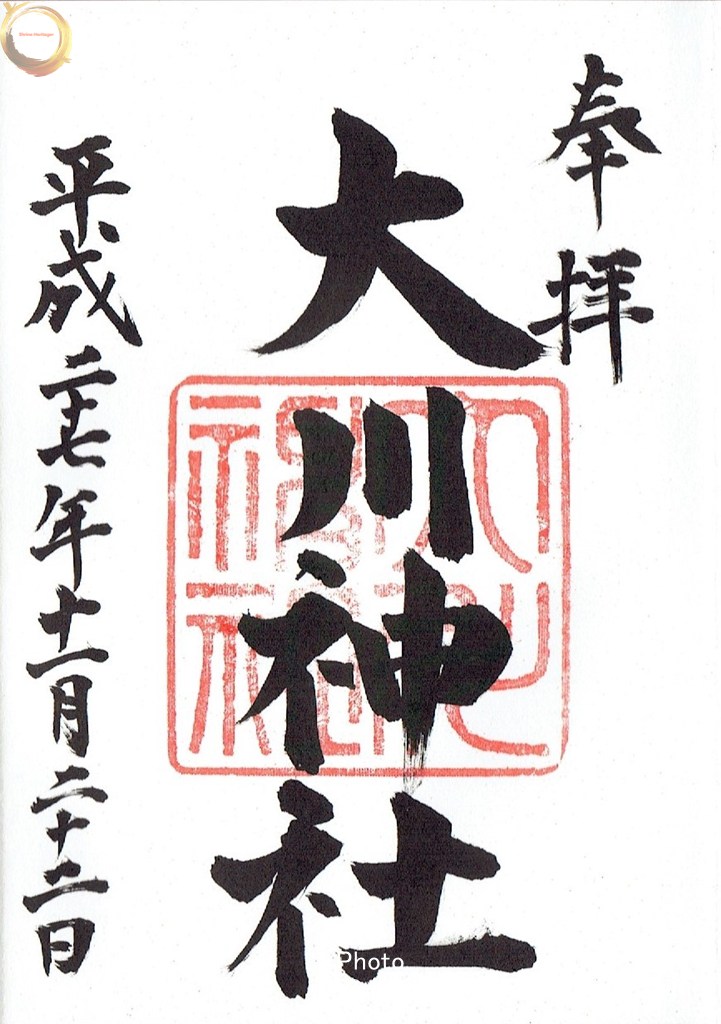

大川神社(舞鶴市大川)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.