乎疑原神社(おぎはらじんじゃ)は 『國内鎭守大小明神社記』には゛荻原明神゛と載り゛萩原(をきはら)゛とも書きました 鎮座地゛乎疑原(をきはら)゛の名付け由縁は『播磨國風土記』゛揖保郡 萩原里(はりはら/をきはら のさと)゛の条に記されます 延喜式内社 播磨國 賀茂郡 乎疑原神社(をきはらの かみのやしろ)の論社です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

乎疑原神社(Ogihara shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

兵庫県加西市豊倉町20

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》大物主命(おほものぬしのみこと)

《配》少彦名命(すくなみことのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

由 緒

創立年不詳。

明治7年(1874)、村社に列せられる。

2008 兵庫県神社庁HPより

https://www.hyogo-jinjacho.com/data/6313080.html

【由 緒 (History)】

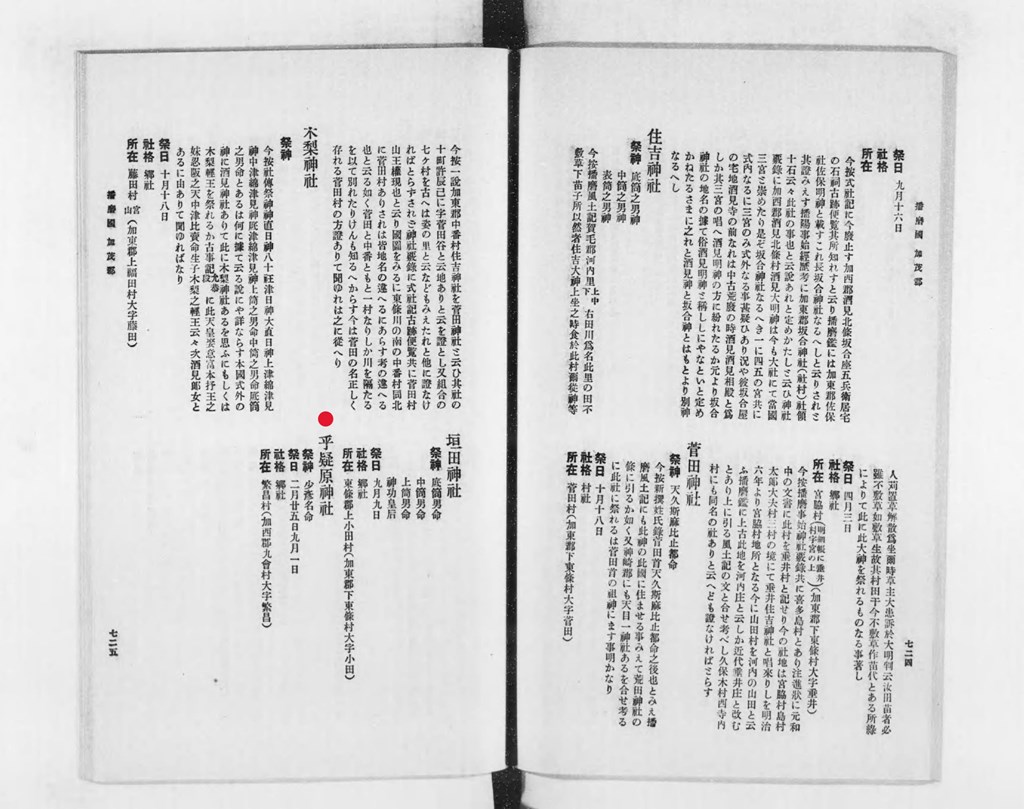

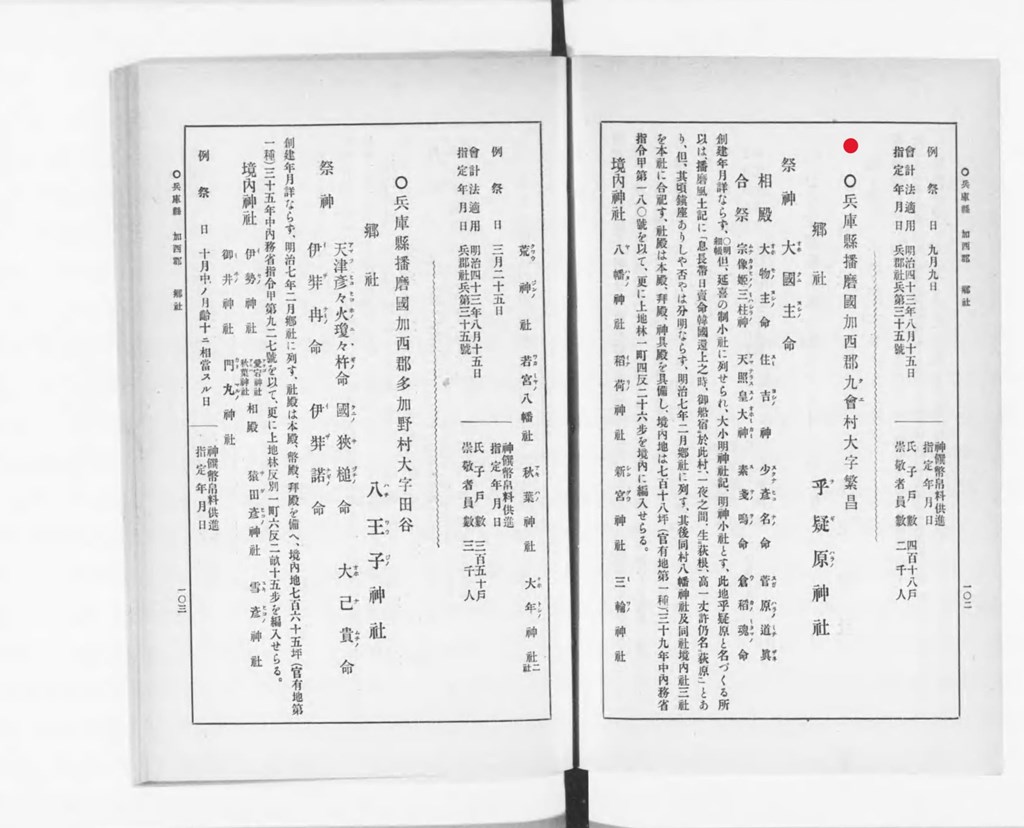

『加西郡誌 : 御大典紀念』〈昭和4年(1929)〉に記される内容

口碑として゛豊倉と繁昌との間に川があり 昔その川が度々氾濫した事 参拝に不便であったので 繁昌の乎疑原神社を分靈し、當村に祀つた゛と記されています

つまり 乎疑原神社(加西市繁昌町)から乎疑原神社(加西市豊倉町)が分霊されたとされます

【抜粋意訳】

乎疑原神社(村社)

富合村豊倉字萩原

祭神 大物主命 少彦名命

祭日 舊暦九月九日勘請年月由緒等の記録を存しないので不明であるが、

口碑では『豊倉は元繁昌村の乎疑原神社の氏子であつたが 豊倉と繁昌との間に川があり 昔その川が屢々氾濫し 参詣を絶たれるのみならず 常でも川越で不便であると云ふので 繁昌の乎疑原神社を分靈し、當村に祀つたのだ』と傳へて居る。

村社に加列されたのは明治七年で 氏子は豊倉全村である。明治二十五年頃までは 俗に「マタゲ」と稱する神事あり神樂、屋臺の奉納等あったが今は廃されて居る。

境内には 戎子神社 (祭神 蛭子神 )雪彦神社 (祭神 國常立神、伊弉諾神、伊弉冉神)がある。

【原文参照】

兵庫県加西郡教育会 編『加西郡誌 : 御大典紀念』,兵庫県加西郡教育会,昭和4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1077261

兵庫県加西郡教育会 編『加西郡誌 : 御大典紀念』,兵庫県加西郡教育会,昭和4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1077261

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・本殿

Please do not reproduce without prior permission.

・割拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・境内社

境内には 本殿の向かって右奥に 境内社が祀られ

Please do not reproduce without prior permission.

その他 本殿の向かって左側に石祠が二宇あります

『加西郡誌』には 二つの境内社〈戎子神社 (祭神 蛭子神 )雪彦神社 (祭神 國常立神、伊弉諾神、伊弉冉神)〉が記されていますが どれが該当する境内社かはわかりません

・鳥居・社号標

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式・風土記など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ

記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

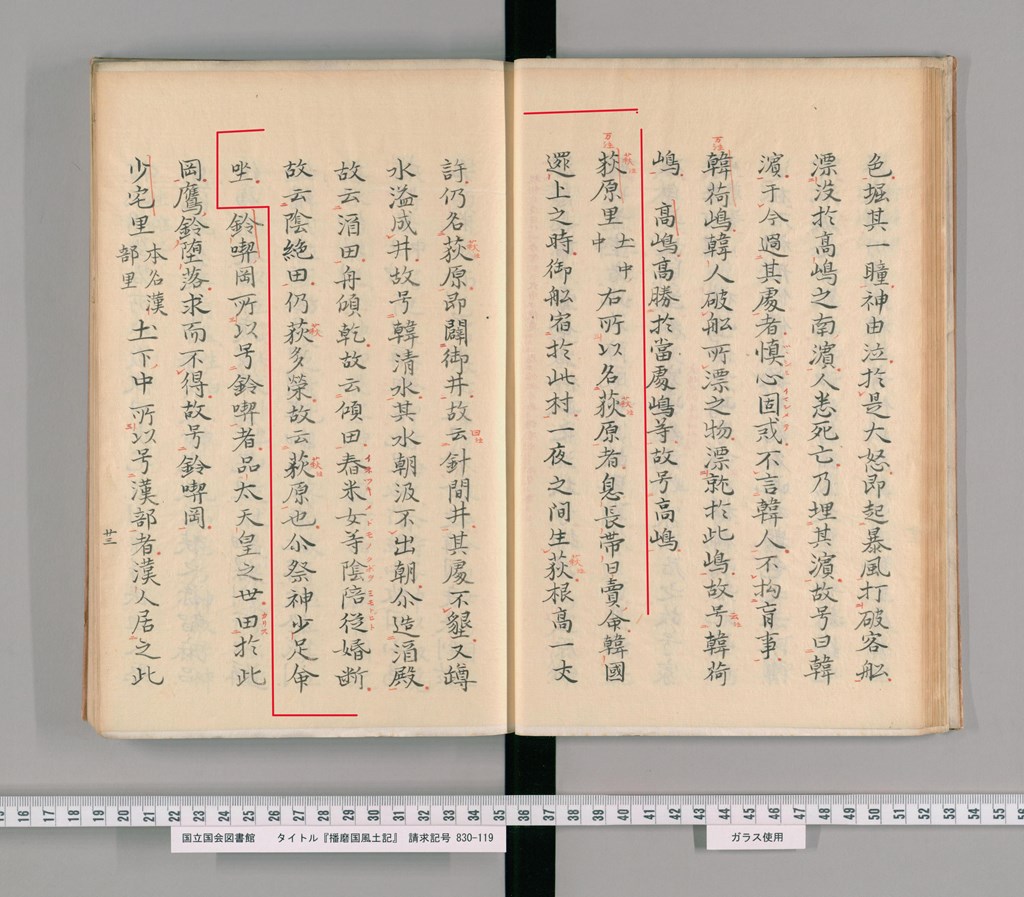

『播磨國風土記(Harimanokuni Fudoki)〈和銅6年(713年)〉』に記される伝承

延喜式内社 乎疑原神社(をきはらの かみのやしろ)は ゛萩原(をきはら)゛とも書いていたと伝わっています

※『國内鎭守大小明神社記』には゛荻原明神゛と載せられています

鎮座地が゛乎疑原゛と名付けられた所以は 『播磨國風土記』゛揖保郡 萩原里(はりはら/をきはら のさと)゛の条に記されています

神功皇后にまつわる地名起源の神話で 神功皇后が 韓国から還られ給われた時 この地に停泊した一夜の間に「萩」 (榛・はり )がー株生え 一丈 (約三メ—トル)に達したと云う すぐに井を掘り これを萩 (はり)にちなんで「針間矛 (はりまゐ)と名付けた その場所は神聖な場所として開墾はされなかった

※(荻間〈針間〉から転じて播磨国の國名の由来となったとも云う説あり)

また韓国から持ち来たった酒を入れる樽(壺)から水が溢れ出し井となり この水は 朝汲んでも使わない風習があり この水で酒を醸し酒殿を造った 酒を入れる舟 (桶)が傾いて 酒がこぼれて中が空となって乾くと 従者が 酒に酔って 稲をつく女の陰を犯したので陰絶田(ほとたちだ)と云う

※(神功皇后が 韓国から引き連れてきた渡来系氏族の土着勢力発生源の神話ともされます)

また 萩が生茂っているので萩原と云う

※(゛乎疑原(はりはら/をきはら)゛の事です)

此処に祀られている神は 少足命(スクナタラシ)が坐します と記しています

※(少足命とは 〈少彦名命(すくなみことのみこと)〉とされます)

【抜粋意訳】

揖保郡 萩原里の条

萩原里(はりはらのさと)〔土中土〕

右所 萩原と名付けられた所以は

息長帯日賣命(おきながたらしひめのみこと)〈神功皇后〉が 韓国から還られ給われた時 御舩をこの村に停められて 一夜 宿泊をされた 一夜の間に 萩一根が生え 高さは一丈(約三メ—トル)ばかりとなった よって萩原と名付けたと云う

此処に 即(ただちに)に御井(みゐ)を闢(ひら)き給われた 故に゛針間井(はりまゐ)゛と云う其所は開墾せず〈田は作っていない〉

また 樽(壺)の水が溢れて井戸と成った 故に゛韓清水(からしみづ)゛と名付けた その水は朝汲んでも使わない風習があり それで酒殿を造った 故に゛酒田(さかた)゛と云う

また 酒を入れる舟 (桶)が傾いて乾いた 故に゛傾田(かたぶきた)゛と云う

また 皇后の従者が 春米女(いねつきめ)らの陰(ほと・女陰)を犯した 故に゛陰絶田(ほとたちだ)゛と云う

また 萩が生茂っている 故に゛萩原(はりはら/をきはら)゛と云う

此処に祀られている神は 少足命(すくなたらしのみこと)が坐ます

【原文参照】

『播磨国風土記』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2538170

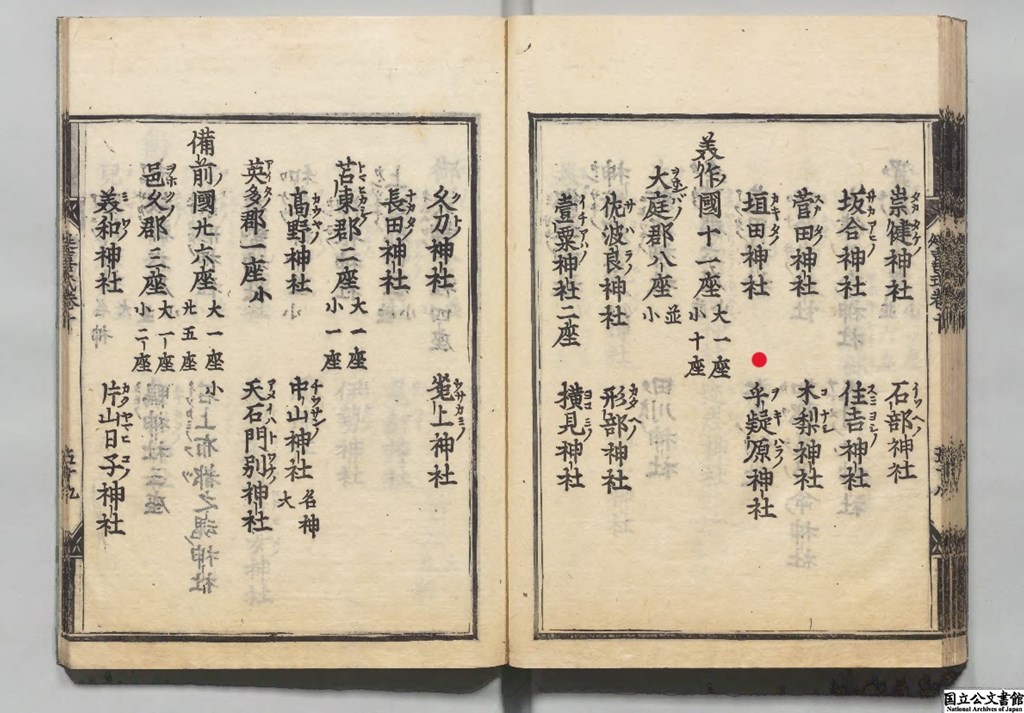

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陽道 140座…大16(うち預月次新嘗4)・小124[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)播磨國 50座(大7座・小43座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)賀茂郡 8座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 乎疑原神社

[ふ り が な ](をきはらの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Wokihara no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 播磨國 賀茂郡 乎疑原神社(をきはらの かみのやしろ)の論社について

乎疑原神社(加西市繁昌町)は 明治7年 式内社であるとして郷社に加列されました

その時 俗称であった゛天神社゛から 式内社゛乎疑原神社゛に改称しようとしましたが

豊倉村の氏子から係争され 一時紛糾したと『加西郡誌 : 御大典紀念』兵庫県加西郡教育会 昭和4年 編に記されています

乎疑原神社(加西市豊倉町)は 乎疑原神社(加西市繁昌町)からの分祀であるとする説 元宮であるとする説 の両説があり

現在 式内社の論社としては 二ヶ所が該当しています

・乎疑原神社(加西市繁昌町)

・乎疑原神社(加西市豊倉町)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

中国自動車道 加西ICから南へ約5.1km 車で10分程度

上宮木町に入ると県道23号線の両脇に溜池があります

Please do not reproduce without prior permission.

豊倉町の田園沿いに進みます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

門構えの松ならぬ 鳥居に構える御神木が見事です

乎疑原神社(加西市豊倉町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

社号標があり ゛式内 乎疑原神社゛と刻字があります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

石段を上がり 一礼をしてから 鳥居をくぐり 境内へと進みます

Please do not reproduce without prior permission.

割拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の向かって右奥に 境内社が祀られています

その他 境内には 本殿の向かって左側に石祠が二宇あります

『加西郡誌』には 二つの境内社〈戎子神社 (祭神 蛭子神 )雪彦神社 (祭神 國常立神、伊弉諾神、伊弉冉神)〉が記されていますが どれが該当する境内社かはわかりません

割拝殿で一礼をして振り返ります

Please do not reproduce without prior permission.

境内は東〈乎疑原神社(加西市繁昌町)の方角〉を向いています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

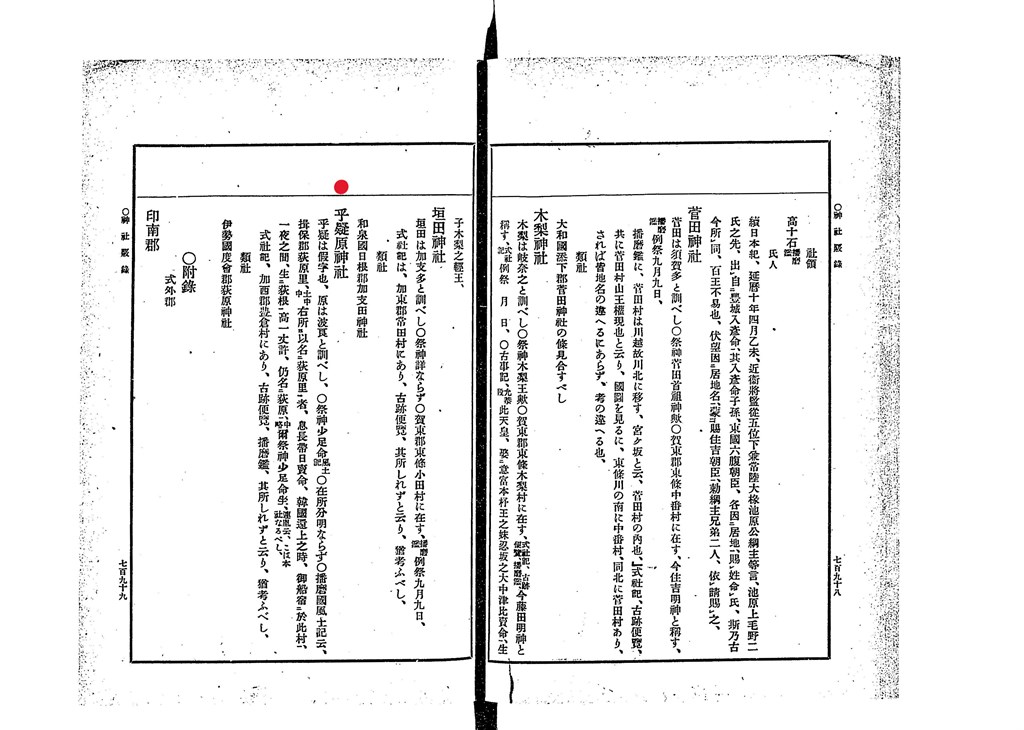

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 乎疑原神社について 所在は゛所在分明ならず゛と良く分からないとしています

播磨國風土記には゛揖保郡荻原里゛

式社記には゛加西郡豊倉村にあり゛〈現 乎疑原神社(加西市豊倉町)〉

古跡便覽、播磨鑑には゛其所しれずと云り゛

【抜粋意訳】

乎疑原神社

乎疑は假字也、原は波良と訓べし

〇祭神 少足命〔風土記〕

〇所在分明ならず

〇播磨國風土記云、

揖保郡荻原里、〔土中中〕右所 以名に萩原里者、息長帶日賣命、韓國還上之時、御船宿に於此村、一夜之間、生に荻根高ー丈許、仍名に荻原、〔中略〕爾祭神 少足命坐、〔連胤云、こは本社なるべし〕式社記、加西郡豊倉村にあり、

古跡便覽、播磨鑑、其所しれずと云り、猶考ふべし、類社

伊勢國 度會郡 荻原神社

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

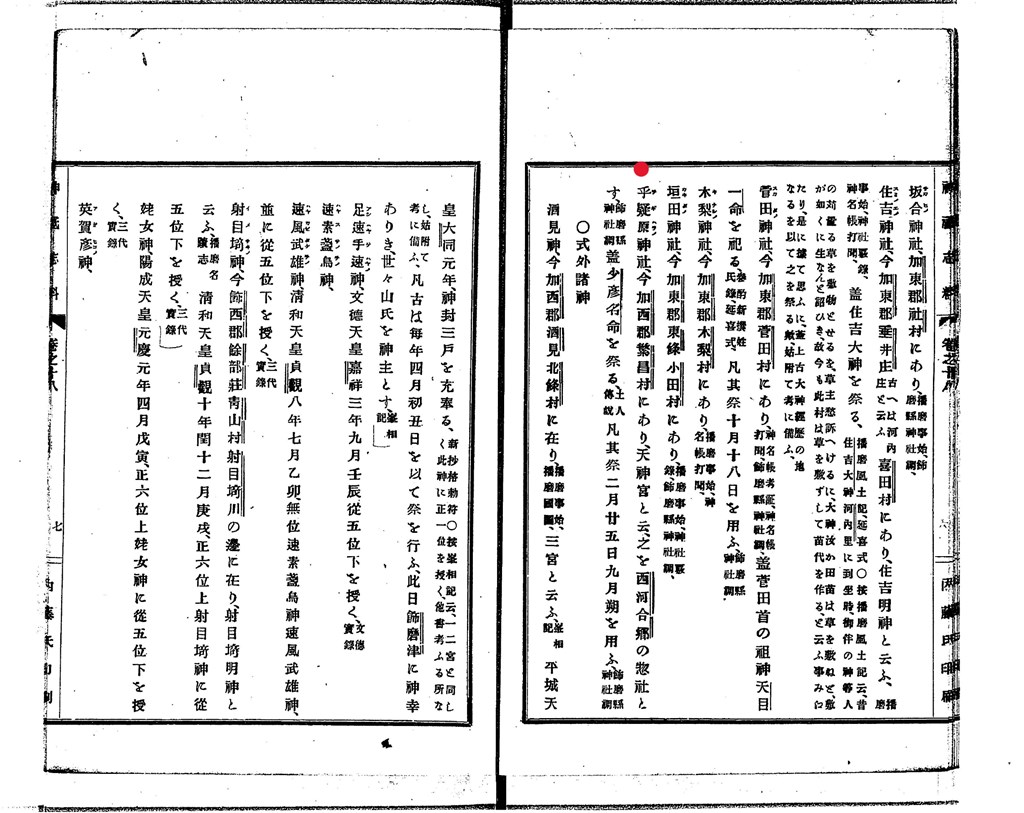

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 乎疑原神社について 所在は゛今 加西郡繁昌村にあり、天神宮と云、之を西河合郷の惣社とす゛〈現 乎疑原神社(加西市繁昌町)〉で 祭神は゛少彦名命を祭る゛と記しています

【抜粋意訳】

乎疑原(ヲギハラノ)神社

今 加西郡繁昌村にあり、天神宮と云、之を西河合郷の惣社とす、〔葛麿縣神社調〕

盖 少彦名命を祭る、〔土人傳説〕

凡 其祭二月二十五日 九月朔日を用ふ、〔葛麿縣神社調〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 乎疑原神社について 所在は゛繁昌村(加西郡九會村大字繁昌)゛〈現 乎疑原神社(加西市繁昌町)〉と記しています

【抜粋意訳】

乎疑原神社

祭神 少彦名命

祭日 二月二十五日 九月一日

社格 郷社所在 繁昌村(加西郡九會村大字繁昌)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

乎疑原神社(加西市繁昌町)について 兵庫県の郷社に列した事が記されています

【抜粋意訳】

〇兵庫縣 播磨國 加西郡九會(クエ)村 大字繁昌

郷社 乎疑原(ヲギキラノ)神社

祭神 大國主(オホクニヌシノ)命

相殿 大物主命 住吉神 少彦名命 菅原道眞

合祭 宗像姫三柱神 天照皇大神 素戔嗚命 倉稻魂命創建年月詳ならず、

〔〇明細帳〕但、延喜の制小社に列せられ ,大小明神社記・明神小社とす、

此地乎疑原と名づくる所以は、播磨風土記に「息長帯日賣命韓國還上之時、御船宿に於此村、一夜之間、生に荻根、高ー丈許 仍名 萩原」とあり、但、其頃 鎭座ありしや否やは分明ならず、

明治七年二月郷社に列す、其後 同村 八幡神社及同社境内社三社を本社に合祀す、

社殿は本殿・拜殿・神具殿を具備し、境内地は七百十八坪 (官有地第一種)、三十九年中内務省指令甲第一八〇號を以て、更に上地林一町四反二十六步を境内に編入せらる。

境内神社

八幡神社 稻荷神社 新宮神社 三輪神社

荒神社 若宮八幡社 秋葉神社 大年神社〔二社〕

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

乎疑原神社(加西市豊倉町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.