南宮大神社(なんぐうだいじんしゃ)は 社記によれば 平安時代の名将 源義光〈新羅三郎義光〉が 甲斐任国の時 崇敬して社壇を造営したと云う 武田一条氏が 当社を産土神として崇敬し その支族の武川衆諸氏も協力して当社に奉仕した記録も伝へている 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の論社です

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

南宮大神社(Nangudai shrine)

【通称名(Common name)】

お南宮さん(おなんぐうさん)

【鎮座地 (Location) 】

山梨県韮崎市大草町上条東割790

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》大己貴命(おほなむちのみこと)

事代主命(ことしろぬしのみこと)

建御名方命(たけみなかたのみこと)

金山彦命(かなやまひこのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

南宮大神社

大草町上条東割

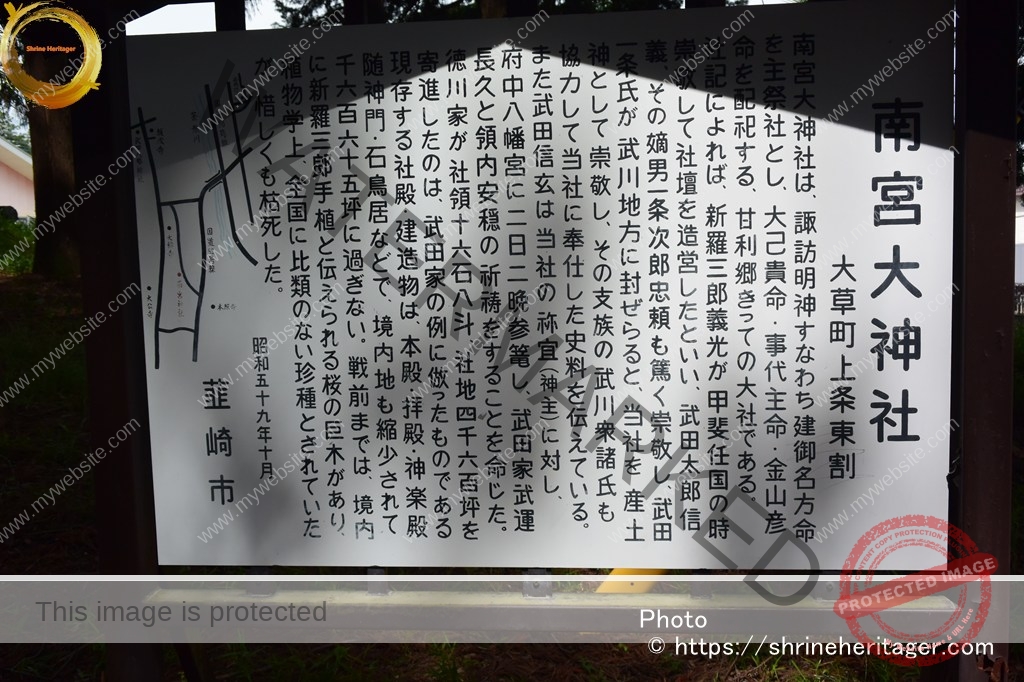

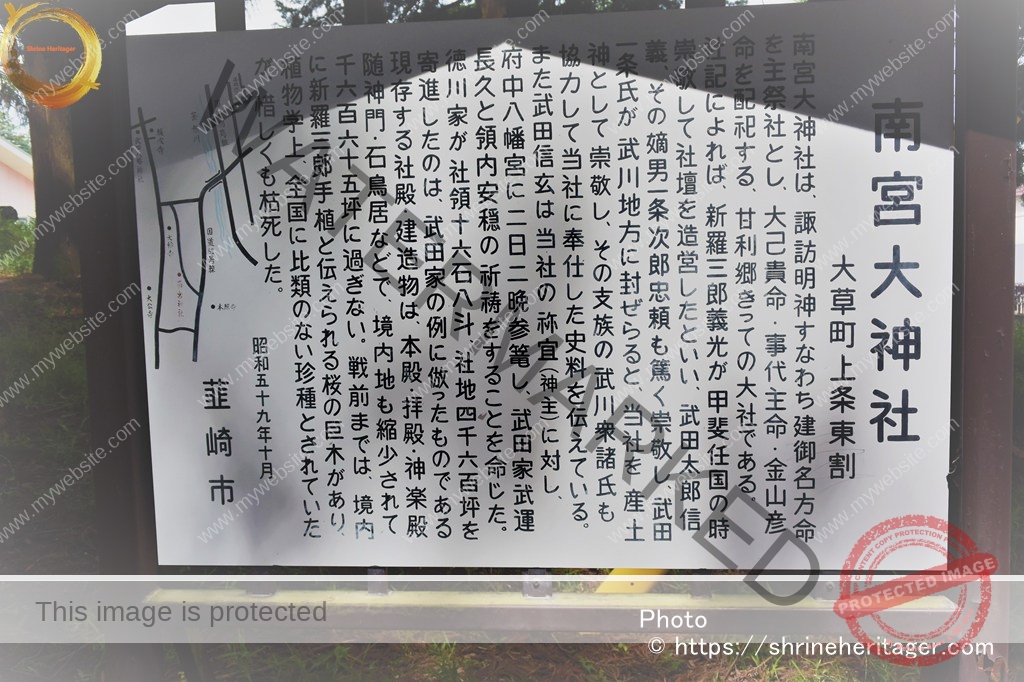

南宮大神社は、諏訪明神すなわち建御名方命を主祭神とし、大己貴命・事代主命・金山彦命を配祀する、甘利郷きっての大社である。

社記によれば、新羅三郎義光が甲斐任国の時 崇敬して社壇を造営したといい、武田太郎信義、その嫡男 一条次郎忠頼も篤く崇敬し、武田一条氏が武川地方に封ぜられると、当社を産土神として崇敬し、その支族の武川衆諸氏も協力して当社に奉仕した史料を伝えている。

また武田信玄は当社の禰宜(神主)に対し、府中八幡宮に二日二晩参篭し、武田家武運長久と領内安穏の祈祷をすることを命じた。

徳川家が社領十六石八斗、社地四千六百坪を寄進したのは、武田家の例に倣ったものである。

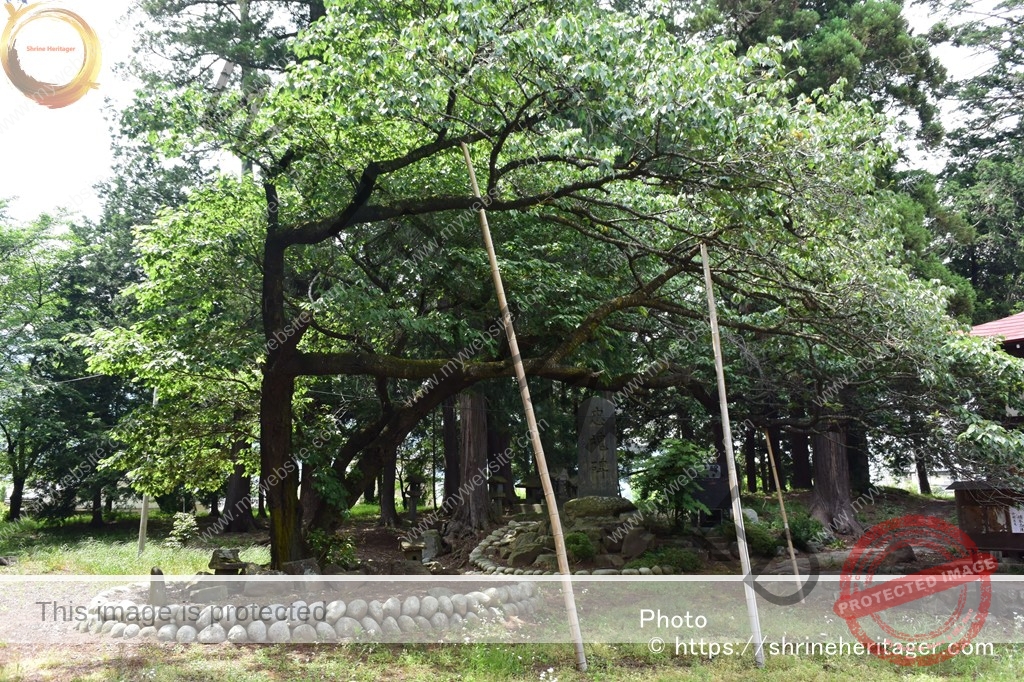

現存する社殿・建造物は、本殿・拝殿・神楽殿・ 随神門・石鳥居などで、境内地も縮小されて 千六百六十五坪に過ぎない。戦前までは、境内に新羅三郎手植と伝えられる桜の巨木があり、植物学上、全国に比類のない珍種とされていた が、惜しくも枯死した。

昭和五十九年十月 韮崎市

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

由緒沿革:

南宮大神社は甘利郷きっての大社で、社記によれば新羅三郎義光が甲斐任国の時、崇敬して社壇を造営したといひ、武田太郎信義、その嫡男一条次郎忠頼も篤く崇敬し、武田一条氏が武川地方に封ぜられると、当社を産土神として崇敬し、その支族の武川衆諸氏も協力して当社に奉仕した記録も伝へてゐる。

山梨県神社庁HPより

https://www.yamanashi-jinjacho.or.jp/intro/search/detail/6053

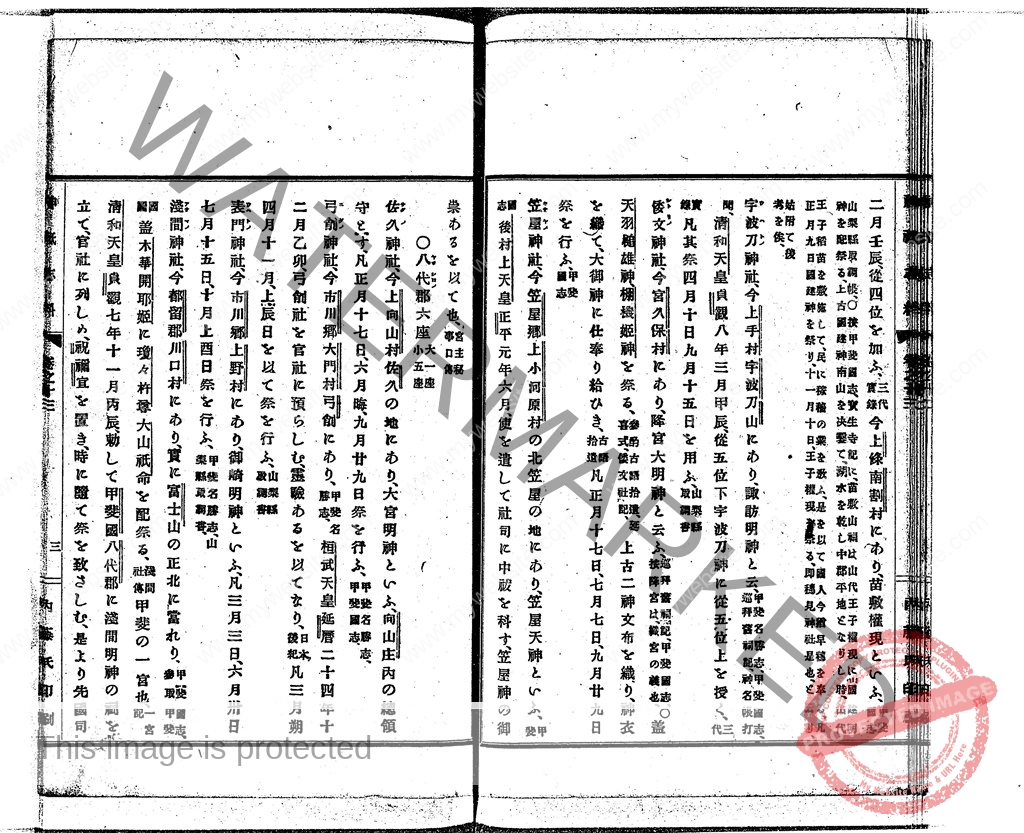

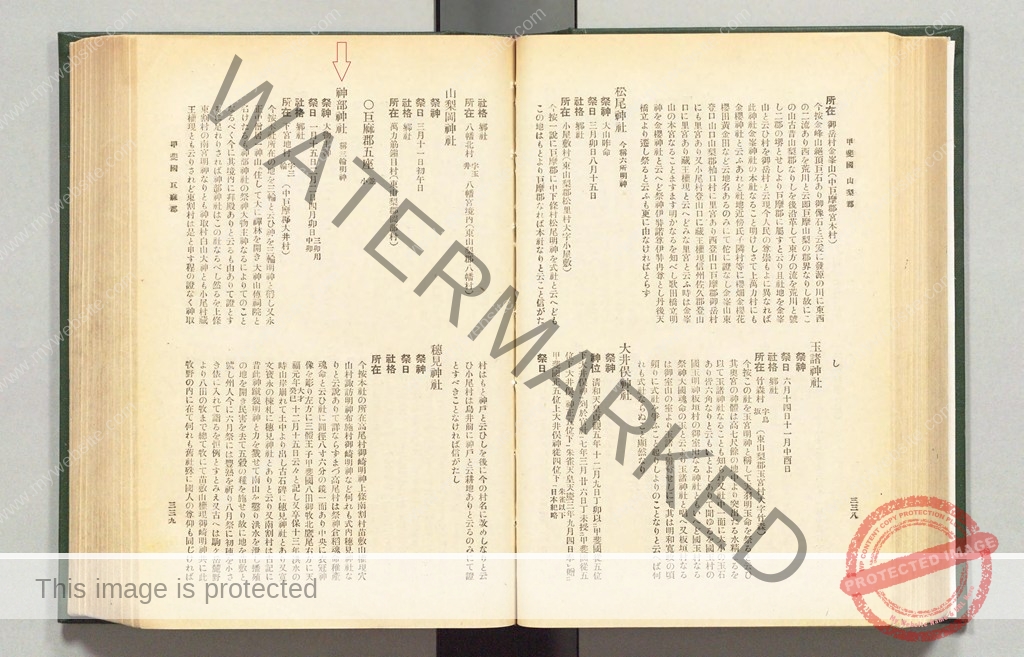

『甲斐国式内社並国史現在社考』に記される内容

【抜粋意訳】

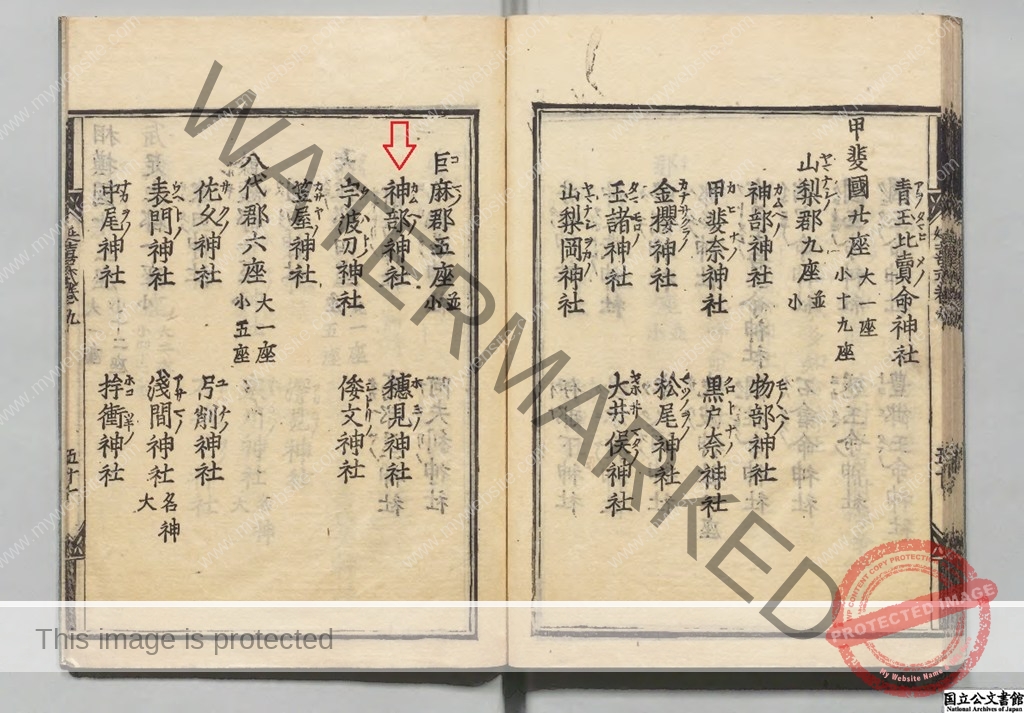

第二 延喜式内社 巨摩郡五座

・南宮大神社 郷社

北巨摩郡大草村上條東割組字羽根前 鎭座

祭神

建御名方命

大己貴命

少彦名命

金山彦命

事代主命社記云。神部神社也。御朱印社領十六石八斗餘。國志所載 南宮明神にして 往古 新羅三郞義光任國の時 殊に尊信し社壇造營せられ、其後 一條家代々産神と稱し崇敬他に異なりしと云。

【原文参照】

赤岡重樹 著『甲斐国式内社並国史現在社考』,赤岡書店,大正8. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/958555

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)甲斐國 20座(大1座・小19座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)巨麻郡 5座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 神部神社

[ふ り が な ](かむへの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Kamuhe no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『延喜式』に所載されている神部神社(かむへの かみのやしろ)について

『延喜式』には 駿河國に一か所 甲斐國に二ヶ所が 所載されています

延喜式内社 駿河國 安倍郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の論社

・静岡浅間神社(静岡市)

延喜式内社 甲斐國 山梨郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の論社

・神部神社(甲州市塩山)

・神部神社(山梨市上神内川)

・賀茂春日神社(笛吹市春日居町)

・神明神社(笛吹市石和町窪中島)

延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の論社

・〈旧 三輪神社の山宮〉八幡神社(南アルプス市上宮地)

・〈旧 三輪神社の里宮〉神部神社(南アルプス市下宮地)

・白山神社(明野町上神取)

・神部神社(須玉町小尾)

・熱那神社(北杜市高根町)

・南宮大神社(韮崎市大草町)

・神部社(南アルプス市寺部)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR中央本線 韮崎駅から県道42号 と 県道607号 経由で南下 約5.6km 車で11分程度

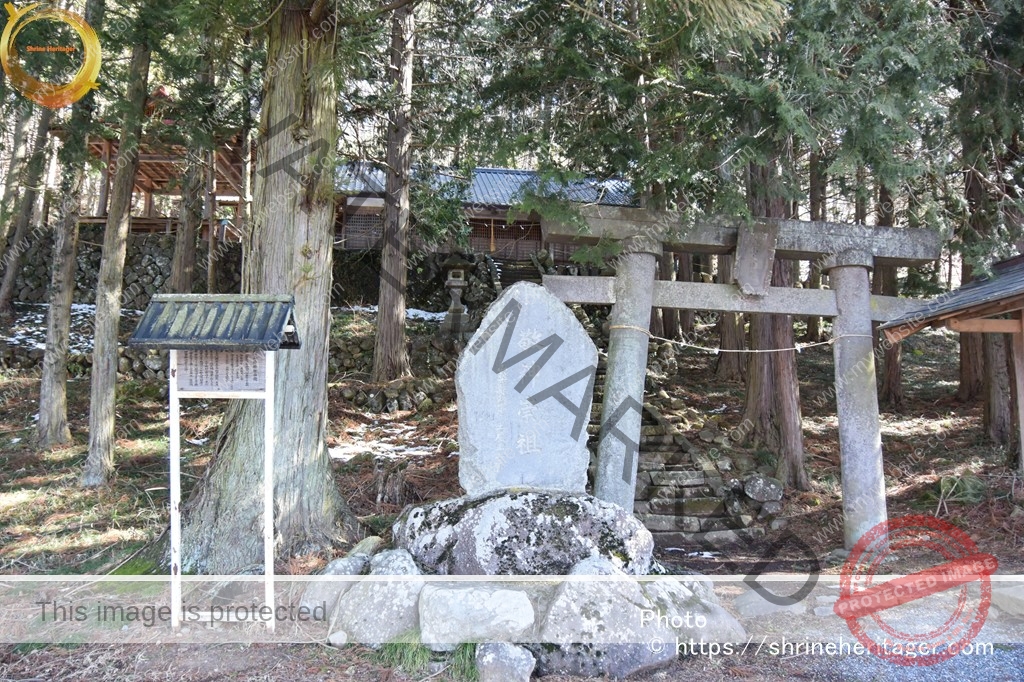

南宮大神社(韮崎市大草町上条東割)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をしてから鳥居をくぐり抜けると 由緒書きの案内板があります

Please do not reproduce without prior permission.

朱色に塗られた隋神門が建ち さらに石段を上がると境内となっています

Please do not reproduce without prior permission.

境内には 正面に拝殿が建てられていて 右手には高床の神楽殿があります

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

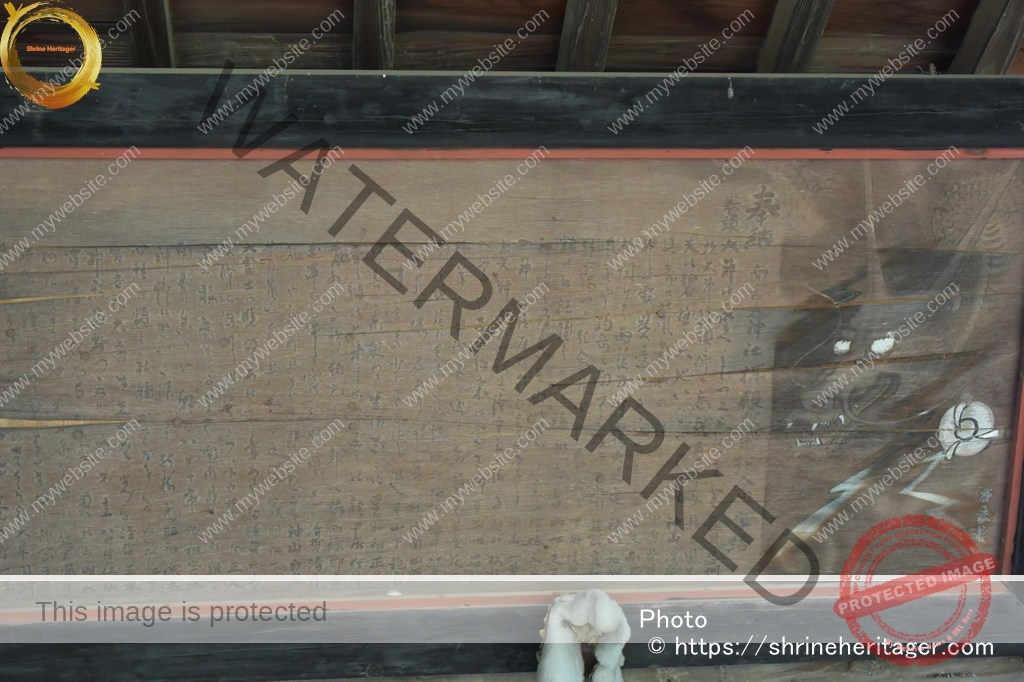

奉納額には 多くの和歌が詠まれています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

境内には 丸石で囲まれた所に 忠魂碑があり 沢山の石祠が祀られています

社殿の周囲にも 多数の石祠が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 境内を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

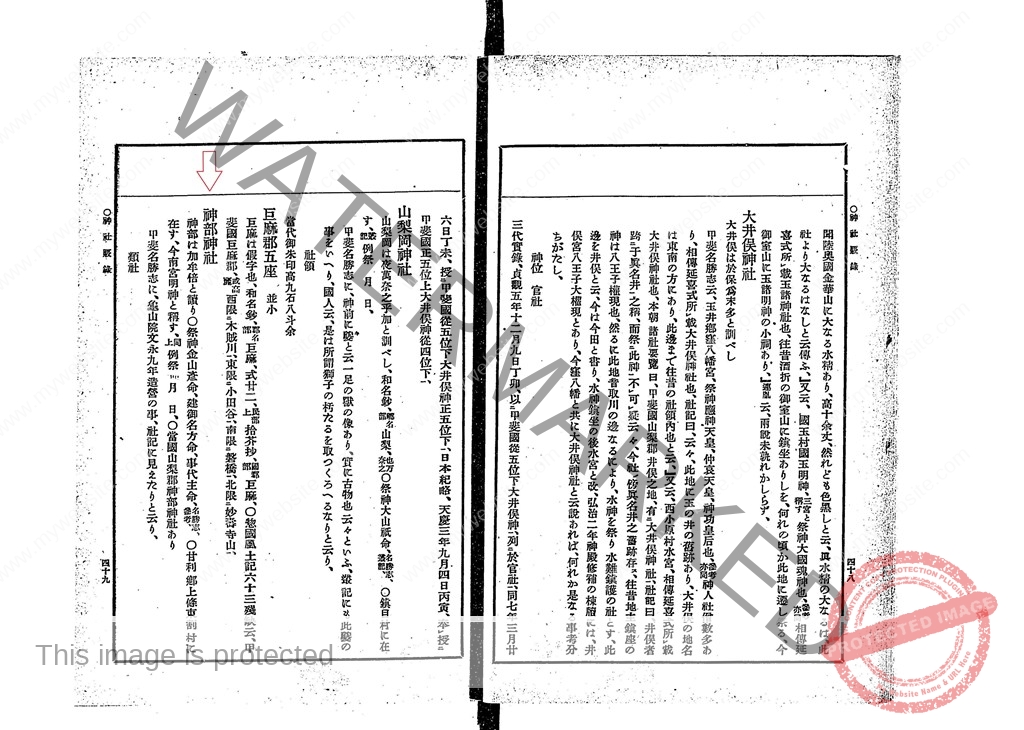

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

延喜式内社 神部神社について 所在は゛甘利郷上條東割村に在す、今 南宮明神と稱す、゛〈現 南宮大神社(韮崎市大草町)〉と記しています

【抜粋意訳】

神部神社

神部は 加牟倍と讀り

〇祭神 金山彦命、建御名方命、事代主命、〔名勝志、参考〕

〇甘利郷上條東割村に在す、今 南宮明神と稱す、〔名勝志、参考〕例祭 月 日、

〇當國山梨郡神部神社あり

甲斐名勝志に、龜山院 文永九年造營の事、社記に見えたりと云り、

類社

駿河國 安倍郡 神部神社の條見合すべし社領

當代御朱印高十六石余

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

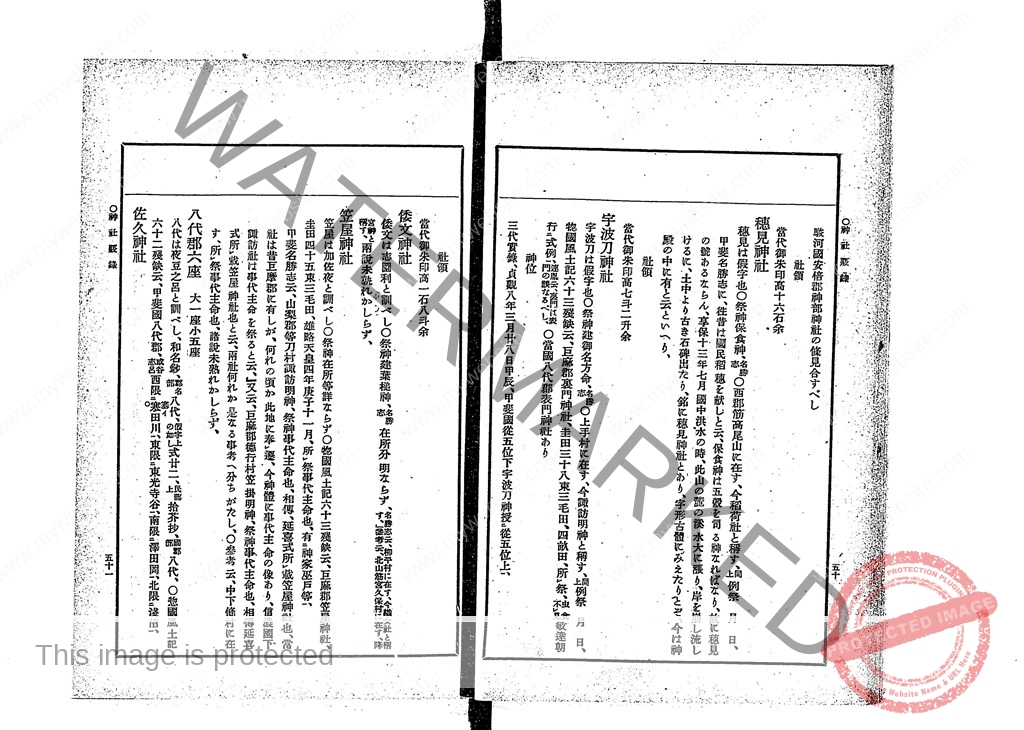

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

延喜式内社 神部神社について 所在は゛舊 上宮地村大神山〔又 神山とも云〕にあり、後 下宮地村に移す、之を三輪大明神と云、゛〈現 八幡神社(南アルプス市上宮地)から神部神社(南アルプス市下宮地)へ遷座した〉と記しています

【抜粋意訳】

神部(ミワベノ)神社

舊 上宮地村大神山〔又 神山とも云〕にあり、後 下宮地村に移す、之を三輪大明神と云、〔三才圖繪、甲斐國志、〕

盖 三輪大物主神を祀る、〔参酌延喜式、社傳説、〕

清和天皇 貞観五年六月巳亥、從五位下勳十二等 美和神に從五位上を授け、八年三月甲辰、正五位下を加へ、十八年七月丙戌、正五位上に叙され、陽成天皇元慶四年二月壬辰、從四位を加ふ、〔三代實録〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

延喜式内社 神部神社について 所在は下宮地村〔字三輪〕(中巨摩郡大井村 )゛〈現 神部神社(南アルプス市下宮地)〉と記しています

その他の説もあるが証拠が不足している その他の説とは

゛上條東割村の南宮明神なり゛〈現 南宮大神社(韮崎市大草町)〉

゛神取村白山大神゛〈現 白山神社(明野町上神取)〉

゛小尾村藏王椎現とも云り゛〈現 神部神社(須玉町小尾)〉

【抜粋意訳】

神部神社 稱 三輪明神

祭神 大物主神

祭日 一月十五日 二月二日 四月卯日〔三卯用 中卯〕

社格 郷社所在 下宮地村〔字三輪〕(中巨摩郡大井村 )

今按 本社所在の地を三輪と云ひ 神を三輪明神と稱し 又 永正中僧居一神山に住して 大に禪林を開き 大神山傳祠院と名けたるも神部神社の祭神 大物主神なるによりてのこと なるべく今に 其境内に拜殿ありと云るも由ありて證とするに足れり

されば神部神社はこの社なるべし然るを上條東割村の南宮明神なりとも 神取村白山大神とも 小尾村藏王椎現とも云り されど束割村は是と申す程の證なく 神取村はもと神戸と云ひしを後に今の村名に改めしなりと云ひ 小尾村は烏井前に神戸と云耕地ありと云るのみにて 證とすべきことなければ信がたし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

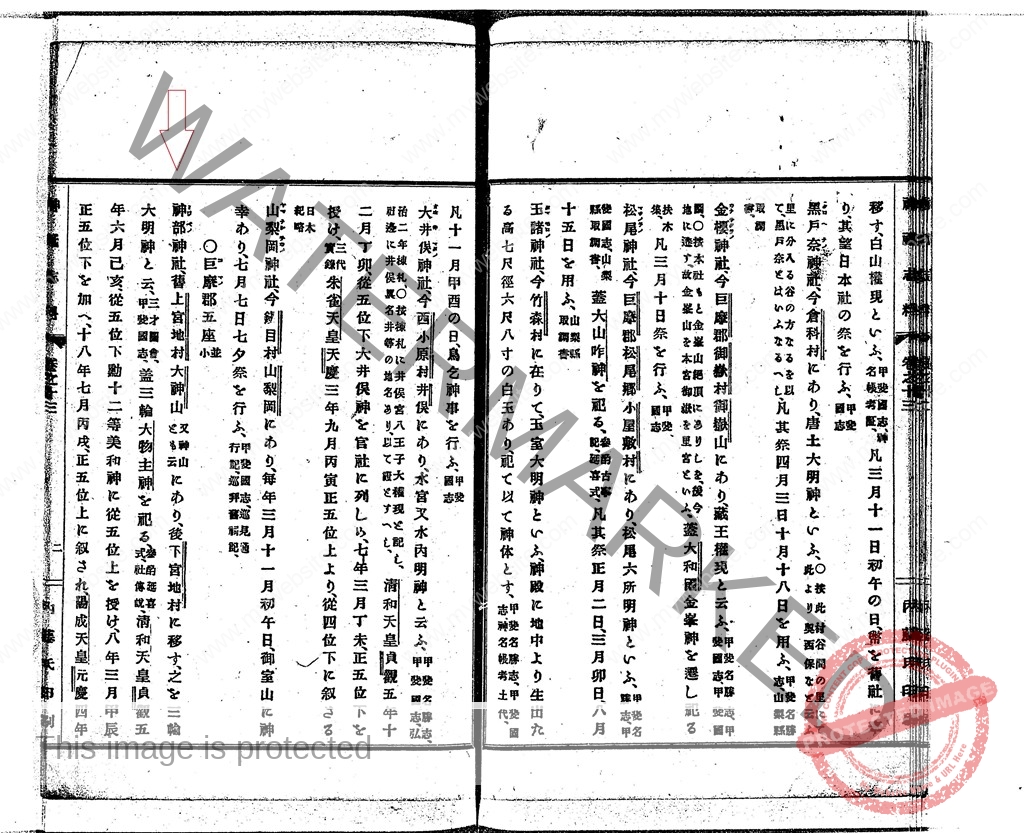

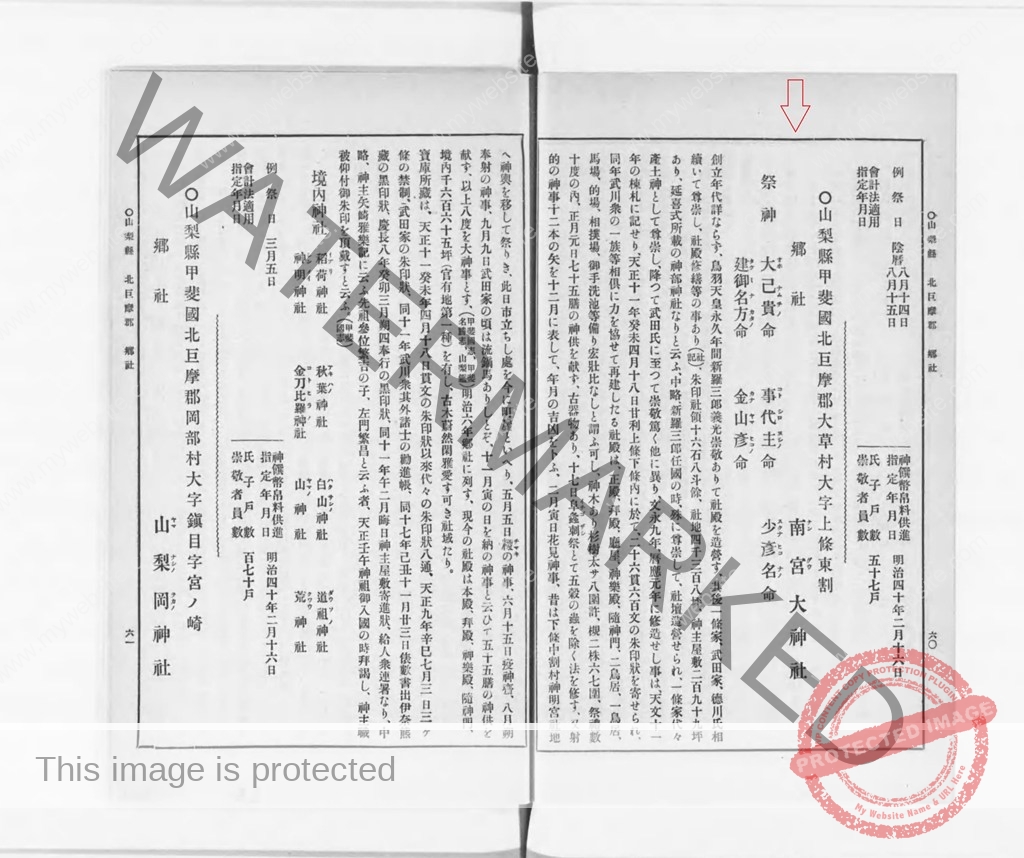

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

南宮大神社(韮崎市大草町上条東割)について 明治六年郷社に列す とあります

【抜粋意訳】

〇山梨縣 甲斐國 北巨摩郡大草村大字上條東割

郷社 南宮(ナングウ)大神社

祭神

大己貴(オホナムチノ)命

事代主(コトシロヌシノ)命

少彦名(スクナヒコナノ)命

建御名方(タケミナカタノ)命

金山彦(カナヤマヒコノ)命

創立年代詳ならず、鳥羽天皇 永久年間 新罪三郎義光 崇敬ありて社殿を造営す、其後 一條家、武田家、徳川氏 相續いて尊崇し、社殿修繕等の事あり(社記)、朱印社領十六石八斗餘、社地四千三百八坪、神主屋敷二百九十九坪あり、

延喜式所載の神部神社なりと云ふ、中略、新羅三郎 任國の時、殊に尊崇して、社壇造営せられ、一條家代々産土神として尊崇し、降って武田氏に至って崇敬篇く他に異り、文永九年、暦應元年に修造せし事は、天文十ー年の棟札に記せり、天正十一年癸未四月十八日 甘利上條下條内に於て、二十六貫六百文の朱印狀を寄せられ、同年 武川衆の一族等相俱に力を協せて再建したる社殿は、正殿、拜殿、廳屋、神樂殿、随神門、二鳥居、一鳥居、馬場、的場、相撲場、御手洗池等備り宏壮比なしと謂ふ可し、神木あり杉樹太サ八園許、槻二株六七圍、

祭禮数十度の内、正月元日七十五膳の神供を献ず、古器物あり、十七日皁螽刺(イチゴザシ)祭とて五穀の螽を除く法を修す、又 射的の神事十二本の矢を十二月に表して、年月の吉凶を卜ふ ,二月寅日花見神事、昔は下僚中割村神明宮社地へ神輿を移して祭りき、此日 市立ちし處を今に町屋といへり、五月五日粽(チマキ)の神事、六目十五日疫神斎、八月朔奉射の神事、九月九日武田家の頃は流鏑馬ありしとぞ、十一月寅の日を納の神事と云ひて五十五膳の神供を献ず、以上八度を大神事とす、(甲斐國志、甲斐名勝志、山梨鑑)

明治六年郷社に列す、

現今の社殿は本殿、拜殿、神樂殿、隋神門、境内千六百六十五坪 (官有地第一種 )を有し、古木悠然閑雅愛す可き社域たり。

實庫所蔵は、天正十一癸未年四月十八日貫文の朱印狀以來代々の朱印狀八通、天正九年辛巳七月三日 三ケ條の禁制、武田家の朱印狀、同十一年武川衆其外諸士の勧進帳、同十七年己丑十一月廿三日俵数書出伊奈熊藏の黑印狀、慶長八年於卯三月朔四奉行の黑印狀、同十一年午二月晦日 神主屋敷寄進狀、給人衆連署なり、中略、神主矢崎雅樂記に云ふ先祖参位繁吉の子、左門繁昌と云ふ者、天正壬午神祖御入國の時拜謁し、神主職被仰付御朱印と頂敲すと云ふ。(甲斐國志)

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』中,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088278

南宮大神社(韮崎市大草町上条東割)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.