水無神社(みなしじんじゃ)は 飛騨國一之宮として 諸願成就を祈る人の姿が絶えず 飛騨高山一円の里人が「心の拠り所」として信仰しています 御祭神は 「水無大神(minashi no okami)」として 主祭神と十四柱の相殿神を奉祀しています

Please do not reproduce without prior permission.

目次

神社にお詣り(Pray at the shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

飛騨一ノ宮駅から 約500m 徒歩6分程度

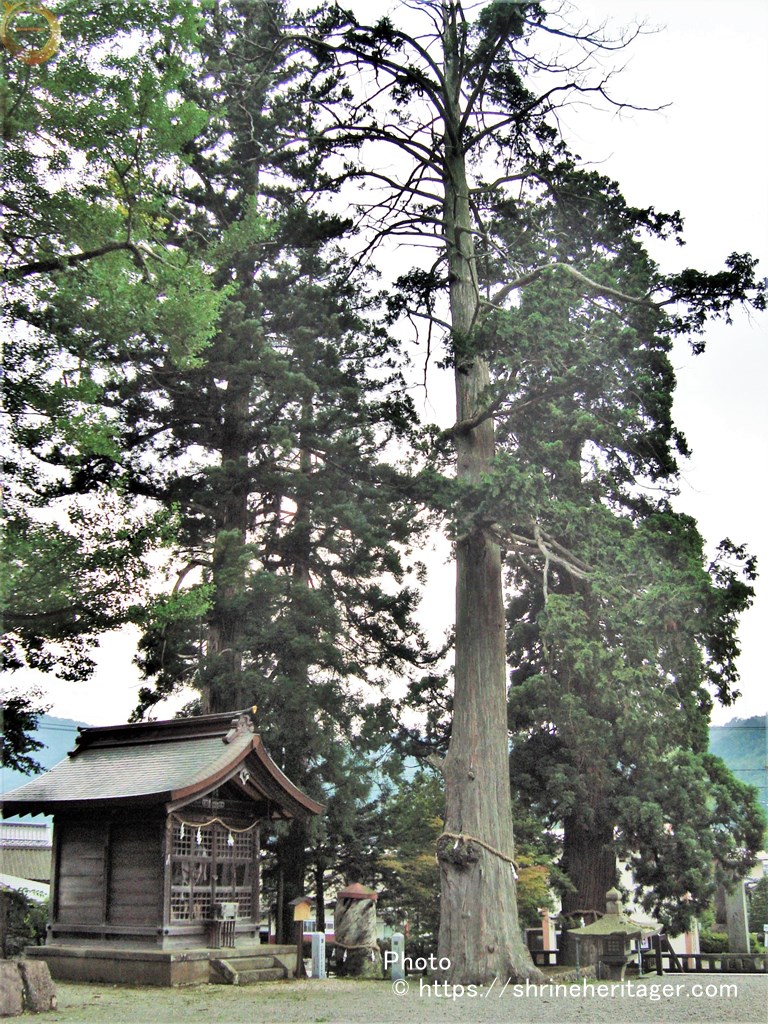

常泉寺川にかかる神橋を渡ると すぐ目の前に大杉の横に大鳥居が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

参道石段の横には「飛騨一宮 水無神社」と刻まれた社号標が建っています

Please do not reproduce without prior permission.

社号「水無」の由来には諸説あり「みぬし(水主)」(川の水源を司る神)という意味が有力視され

読み方も「みなし(水成)」「みずなし」「すいむ」と色々とあり 神社では「みなし」と呼ばれています

水無神社(minashi shrine)に到着

Please do not reproduce without prior permission.

以前のお詣りの時(平成24年)はなかった 新しい「狛犬」が勇ましく座しています

Please do not reproduce without prior permission.

その風貌から察するに

おそらく神門の木製狛犬と同じ山の神獣「日本狼」(狼信仰)であろうと想われます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

一礼して鳥居をくぐります

境内右側に「御神木・拗(ねじ)の木」左巻きにねじれた不思議な桧の幹(目通り径1.5mくらい)があります

Please do not reproduce without prior permission.

伝説の木 ねじの木

樹種 ヒノキ

胸高直径 一.五m水無神社境内の絵馬殿の傍らにあったもので、自然の作用で、ねじまがった珍しいヒノキです。

このねじの木に似せた、「こくせん」という飛騨の伝統的な駄菓子がつくられ、お正月参拝者のお土産になっています。

第一話

その昔、ヒノキの大樹が日陰になるので里人達が伐って普請に使おうと相談しました。一夜のうちに幹はもとより、梢までねじ曲がってしまいました。里人は、神のたたりを恐れあやまったといわれています。第二話

今からおよそ二〇〇年前宮川が氾濫し、高山の中橋が流されました。時の代官大原彦四郎は、神社の大ヒノキに着目し橋材として差し出すよう命じました。困った神社側は、一計を案じ、このねじの木を示し、神意で一夜のうちにねじれてしまったと、説明したところ、他の杜の木も切ることが取りやめになったと伝えられています。伝説の木 ねじの木 公式HPより

その横に建つ

「神馬舎」には(白駒)「祈晴の神馬(kisei no shimme)」と(黒駒)「稲喰神馬(inahami shimme)」の木造神馬2体があります

Please do not reproduce without prior permission.

語り継がれている「いななき神馬」・「稲喰神馬(inahami shimme)」の伝承については 下記の神社の伝承(Old tales handed down to shrines)をご覧ください

すぐ横に境内社・白川神社があり 賽銭を納め お詣りです

Please do not reproduce without prior permission.

霊峰白山(二七〇二メートル)飛騨側の山麓にひらけた集落大野郡白川村は 合掌造りの里として世界遺産に登録されていますが、その白川村大字長瀬(通称秋町)と同福島の両集落は 昭和三十二年(一九五七)御母衣電源開発がはじまり ダム湖底にしずむことになり氏子も離散、それぞれの集落にあった氏神白山神社を飛騨国一宮(総座)の地に御遷座、両神社を合祀し白川神社として創建した。

平成十五年十二月吉日

玉垣改修を記念し識 飛騨一宮水無神社 白川村秋町福島氏子

案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

境内左手には「手水舎」があり 清めます

Please do not reproduce without prior permission.

脇に「かえるの置物」と立札「手水について」には ご神体である位山から水を頂いているとあります 是非 のども潤してください

Please do not reproduce without prior permission.

当地はかつて飛騨國でした。遠い昔、日本の中央高地分水嶺 位山を擁する源流の里に当國の一宮が祀られました。

現世 平成十七年二月一日、市町村合併が進む中 新制高山市となり『一之宮町』として此の地が甦りました。

それを記念して地下六十米掘り下げ、伏流水を位山の雫(天恵)を汲上げています。

一杯の水は、のどごしのまろやかな清涼感に神の恵を感じ幸せと健康な気分に浸ることが出来るでしょう。 宮司 謹書

案内板

Please do not reproduce without prior permission.

境内の中央に楼門が建ち その左右には透塀が連なっています 一般参拝者が立ち入れることが出来るのは この「神門」までとなっています

Please do not reproduce without prior permission.

ご神職は脇の戸よりくぐられて出入りをされます 又 正式参拝者の申し出でをされた方は 昇殿参拝が可能となります

Please do not reproduce without prior permission.

10段程度の石段を上がると 神門入り口には 賽銭箱が置かれています

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りです

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝所となる 神門の奥には 回廊に囲まれた境内が広がり 正面に拝殿があり背後に本殿が鎮座します

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の左右回廊には 飛騨国中の主要な神々と産土神などの八十八社が奉斎されていますので 神門から先は まさしくご神域そのものとなります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

神門内 左手に 御神木「銀杏の木」(推定樹齢およそ800年)があります

この銀杏の木は推定樹齢およそ800年と推定され、落雷によって上部が欠損しましたが、折損したところから若枝が繁茂して、イチイ・ナラ・ケヤキ・クルミなどのやどり木を抱いて、見事な枝振りをしています。

枝下から乳房状の下垂根が垂れて、優しい母親のようなおもかげがあり、古くよりこの樹に信仰すれば、子の無い者は子が授かり、乳の出ない母は乳が授かるといわれ、遠近の婦女子より子授け、安産、縁結びの御神樹として信仰されています。公式HPより

Please do not reproduce without prior permission.

神門の太い木の格子内には 木彫彩色された見事な「木製の狛犬」が座しています その風貌から察するに こちらの狛犬は おそらく山の神獣「日本狼」(狼信仰)であろうと改めて強く感じます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝所となる 神門から振り返ると 広い境内が見渡せます

Please do not reproduce without prior permission.

社殿向かって右側の境内社「飛騨 一宮稲荷社」にお詣りです

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

境内の左手には 社務所がありご朱印やお守りを授与して頂きます

Please do not reproduce without prior permission.

社務所と社殿回廊の間(手水舎の裏手)から渡り廊下をくぐりながら裏手へと通り抜けられます

Please do not reproduce without prior permission.

その先は 社殿の脇の森に出ます

Please do not reproduce without prior permission.

「ちばかの桂」があります

Please do not reproduce without prior permission.

樹齢およそ450年と推定され、目通り7.2m、樹高30mで神社の標木(しめぎ)といわれます。

その昔、宝を埋めたしるしとも、恋の標結とも伝えられており、安永年間の神社修繕の際に裏山を切り開いて現在の場所に植え替えられて、現在の樹は2代目とも伝わります。案内板

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭箱に賽銭を納め お祈りです

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭箱には 当社の御神紋「水瓢箪」があり これは6つの瓢箪を「水」の字に合わせた形状で 安永年間の梶原大宮司が考案し用いたものと伝わります

Please do not reproduce without prior permission.

すぐ脇に 小さな祠(祭神 わかりません)が 裏手の山を遥拝するようにあります 賽銭箱には御神紋「菊」かあります 賽銭を納め お祈りです

Please do not reproduce without prior permission.

境内に戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

農民一揆での幕府からの弾圧を受ける前の神仏習合時代に拝殿であった「絵馬殿(旧拝殿)」へ向かいます

Please do not reproduce without prior permission.

「絵馬殿(旧拝殿)」について詳しくは「記事前編の【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)」をご覧ください

かつて 社殿に掲げられていた 古い扁額「水無神社」が掛けられています

Please do not reproduce without prior permission.

多くの絵馬が奉納され 信仰の厚さを感じます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居をくぐり 振り返り一礼

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

神社の伝承(Old tales handed down to shrines)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『日本書紀(nihon shoki)』仁徳天皇65年条に記される「両面宿儺(ryomen sukuna)」について

当社に関係するであろうと伝わる「両面宿儺(ryomen sukuna)」という人物について 『日本書紀(nihon shoki)』では 皇命に従わない逆臣とされています 一方で飛騨一円の伝承の多くには 里人に恩恵をもたらす地主神のような存在として記されています

『日本書紀(nihon shoki)』仁徳天皇65年条 意訳

『 即位65年 飛騨国に宿儺(sukuna)という人がありました その人の姿は 体一つで二つの顔がありました 顔は背き合っていて 頭頂は一つになって ウナジはありません それぞれ手足があり膝はありますが ヒカガミ(膝の後ろの窪み)はありません 力は強く 敏捷で 左右に剣を佩いて 四つの手で弓矢を使いました

皇命に従わず 人民を略奪するのを楽しみにしていたので 和爾臣(wani no omi)の先祖・難波根子武振熊(naniwa no nekotakefurukuma)を遣わして殺させました 』

国立公文書館デジタルアーカイブ『日本書紀(nihon shoki)』写本 ,享保03年

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047554&ID=M2019051313130561451&TYPE=&NO=画像利用

社伝 神馬にまつわる伝承

「神馬舎」には(白駒)「祈晴の神馬(kisei no shimme)」と(黒駒)「稲喰神馬(inahami shimme)」の木造神馬2体があります

古くから語り継がれている伝承「いななき神馬」・「稲喰神馬(inahami shimme)」について

稲喰神馬(黒駒)

作者は不詳、古来より名匠「左甚五郎」の作と言い伝えられています。

昔々に毎夜厩舎を出て農作物を荒らし、収穫の頃の稲穂を食ったとして村民が黒駒の両目を抜き取ったところ、以来耕作地を荒らすことが止んだと伝えられます。

此の神馬は極めて素朴な作りだが、解体は至難の業と言われる。祈晴の神馬(白駒)

元は黒駒で作者は飛騨の工匠の武田万匠とされます。明治15年に大池宮司が体は白く尾と髪が黒い川原毛と呼ぶ彩色に塗り換えました。その時に腹に武田の銘が入っていたといわれます。

古来祈晴れの神馬として連日の降雨、毎年例祭前の祈晴祭には神前に黒駒と共に引き揃えて祈晴祭を執行する古例があります。

明治36年に行われた大祭では、飛騨一円の博労衆が醵金(きょきん)して、再び黒馬に塗りかえ、その後に大正天皇の御大典の記念として現在の白月毛に化粧され、台輪も金具付きの立派なものになったといわれます。これらの神馬は一宮の神馬として牛馬安全の信仰が極めて篤く、神札絵馬等にして授与しています。

神馬にまつわる伝承

「いななき神馬」

深夜に社から馬のいななきと蹄の音が聞こえるので、様子をうかがうと拝殿にこの神馬が放り出してあることが度々ありました。

これは神様が神馬に乗って夜な夜なお遊びになるのだと噂がたち、「いななき神馬」の名がついたといわれます。「稲喰神馬」

江戸時代の初期、番場ガイドの神田が毎夜田の稲を食べている馬がいる。

その馬が神社の黒馬に似ているので追っていくと走り出し、番場の納屋までいくと姿が消えてしまいました。

そしてそこの一間戸の板戸に浮彫の形で貼り付いてしまいました。これは神馬のいたずらであると考え、眼球をくり抜いたといわれます。

その戸板は拝殿に奉納され、明治初年に拝殿が破却されるまで掲げられていたと言われます。公式HPより

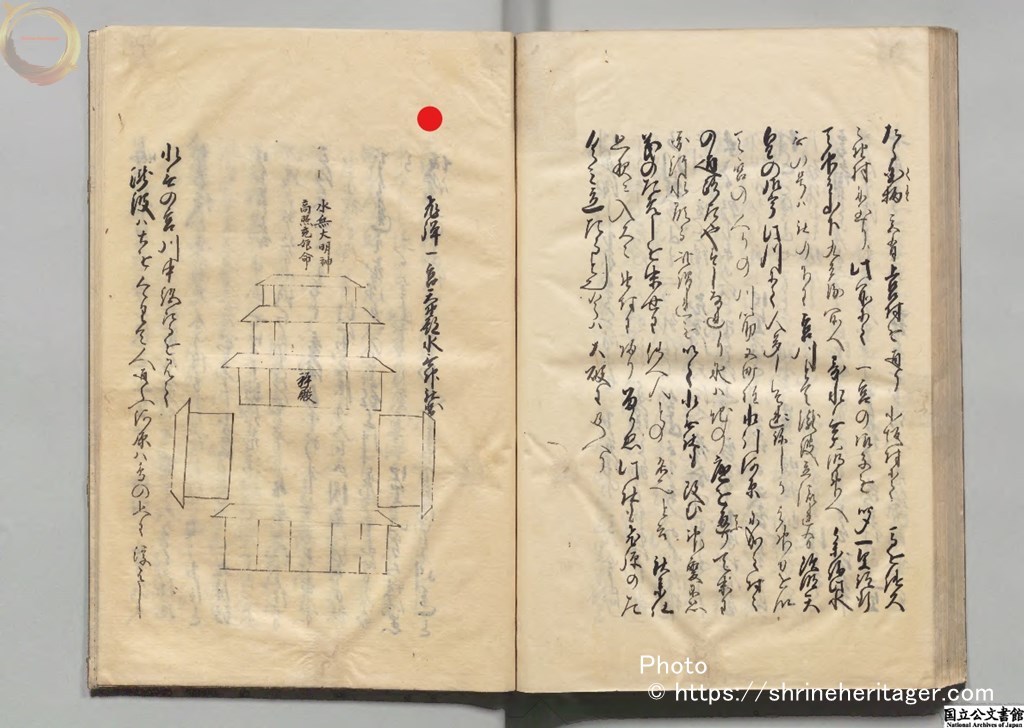

『諸国一宮巡詣記(shokoku ichinomiya junkeiki)』に記されている境内

「大原騒動(ohara sodo)」(1771~1788)前の社殿の様子が描かれています

「水無神社(minashi shrine)」の本殿に祀られる御祭神は「水無大明神(minashi daimyojin)」と「高照秀娘命(takateru hime no mikoto)」と記されています

『橘三喜 諸国一宮巡詣記抜粋 乾』(1675年~1697年)国立公文書館デジタルアーカイブ

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000039344&ID=M2014090119552785625&TYPE=&NO=画像利用

御祭神は 主祭神と十四柱の相殿神を「水無大神(minashi no okami)」として奉祀しています

水無神社(minashi shrine)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

「飛騨一宮 水無神社(高山市一之宮町) 前編」もご覧ください

-

飛騨一宮 水無神社(高山市一之宮町)【前編】

水無神社(みなしじんじゃ)は 飛騨國一之宮として 諸願成就を祈る人の姿が絶えず 飛騨高山一円の里人が「心の拠り所」として信仰しています 御祭神は 「水無大神(minashi no okami)」として 主祭神と十四柱の相殿神を奉祀しています

続きを見る

スポンサーリンク