切川神社(きれかわじんじゃ)は 古は 能美神社と称し 野見宿禰命を祀ると云う 『日本三代実録〈901年成立〉』の貞観13年(871)11月(壬午)の条に記される「能美神(のみのかみ)」か? 『延喜式神名帳(927年編纂)』所載 出雲国 能義郡 天穂日命神社(あめのほひのみことの かみのやしろ)か?

Please do not reproduce without prior permission.

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

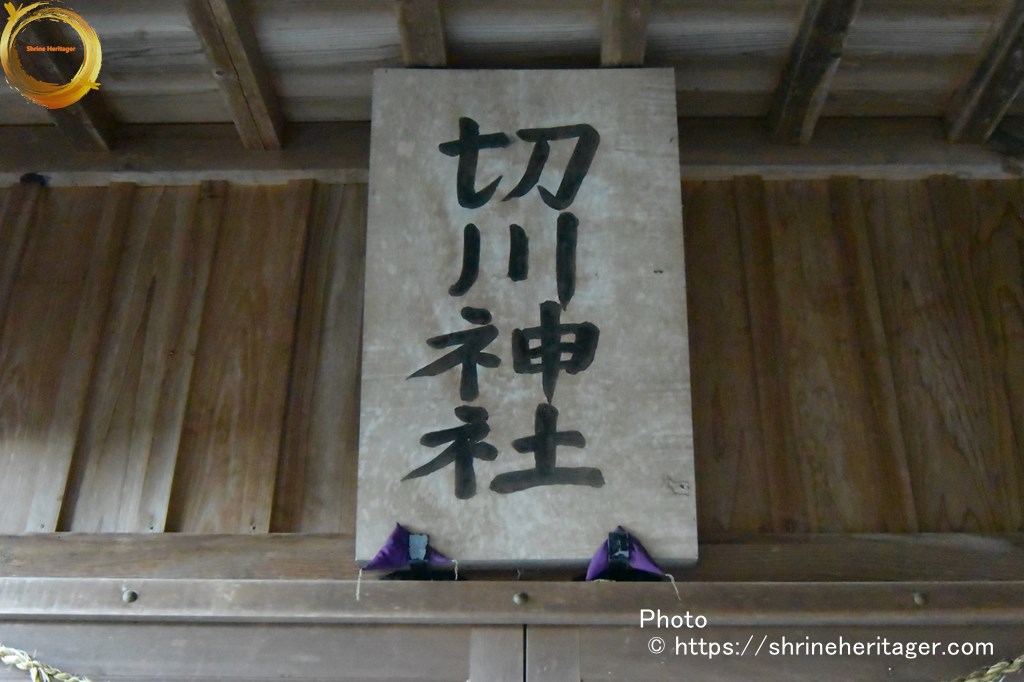

切川神社(Kirekawa shrine)

[通称名(Common name)]

【鎮座地 (Location) 】

島根県安来市切川町1150

[地 図 (Google Map)]

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》野見宿禰命(のみのすくねのみこと)

菅原道真公(すがわらのみちざねこう)

【御神格 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社《参考論社》

【創 建 (Beginning of history)】

切川神社

御由緒

もと能美神社と称し 祭神は野見宿禰命 菅原道真公の二神なり。

此の辺地名を天神原と申して 野見宿禰命の霊所と言い伝う。

昔 御領地にて能義郡と言う説古書に見えたり。『神国島根』〈島根県神社庁 昭和56年 発行〉より

【由 緒 (History)】

古は 能美神社と称し

大正15年(1926)社号を改称 切川神社となる

【境内社 (Other deities within the precincts)】

・金刀比羅神社・稲荷神社〈本殿向かって右側に木造小祠一宇〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・社日社

Please do not reproduce without prior permission.

・歳徳神〈参道の右手〉

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

(Engishiki Jimmeicho)This record was completed in December 927 AD.

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

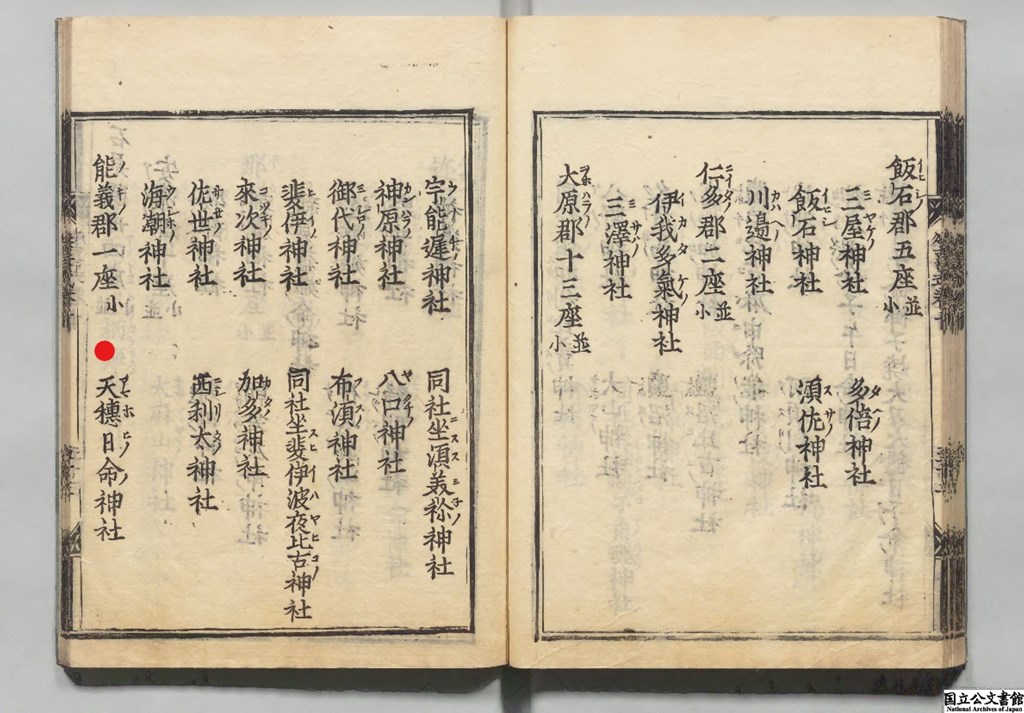

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陰道 560座…大37(うち預月次新嘗1)・小523

[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)出雲国 187座(大2座・小185座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)能義郡 1座(小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 天穂日命神社(貞)

[ふ り が な ](あめのほひのみことの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Amenohohi no miko no kamino yashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

出雲国 能義郡 天穂日命神社(あまのほひのみことの かみのやしろ)の論社

・支布佐神社

・能義神社

・切川神社《参考》

スポンサーリンク

神社にお詣り(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR山陰本線 安来駅から 南西方向広瀬へ向かう 県道45号の旧道が吉田川を渡る直前 左折〈南へ〉すると天神原集会所があり 鳥居が建つ

切川神社(安来市切川町)に参着

一礼をして 社頭石鳥居をくぐると 右手に境内社の歳徳神

Please do not reproduce without prior permission.

参道石畳を進むと社日社が祀られる

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

右手に手水石 隋神門が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

隋神門をくぐり抜けると 参道と石段は僅かずつ折れていて 参拝者が正中を進まぬ配慮がなされています

Please do not reproduce without prior permission.

石段を登ると拝殿が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます 扁額には「切川神社」と記されています

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 幣殿 本殿が鎮座します

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の向かって左側の境内隅に 御神木〈荒神も祀られているか 根元に石祠二宇〉

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の向かって右手には 境内社・金刀比羅神社・稲荷神社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

本殿は 春日造変態か

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

神社の伝承(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

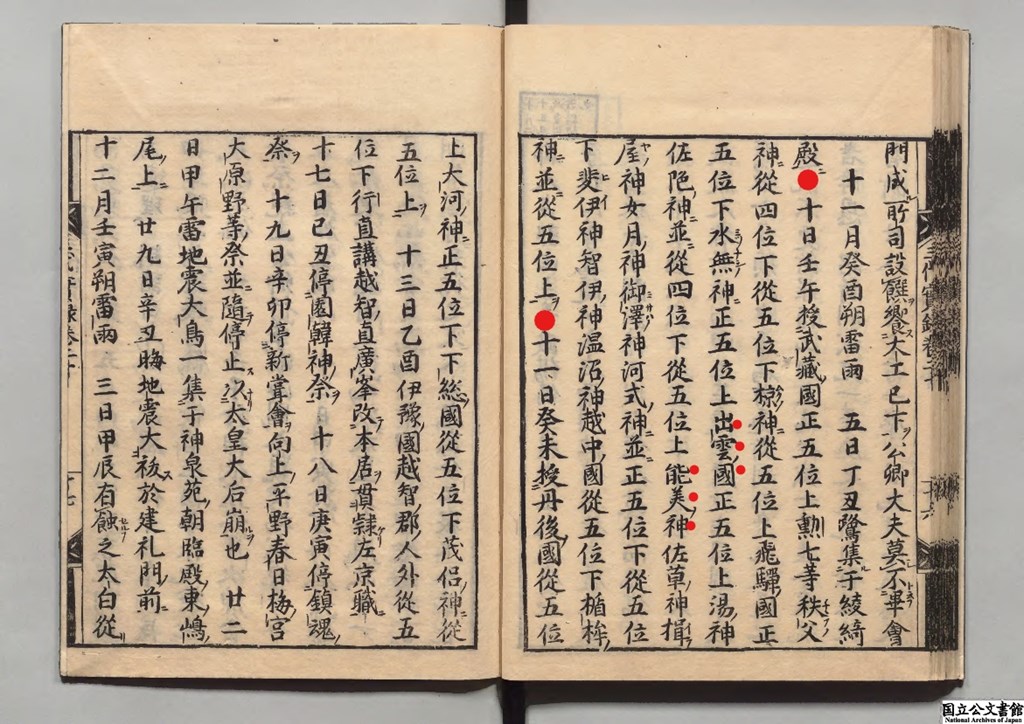

『日本三代実録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

能美神(のみのかみ)に 神階の奉授が 記されています

【抜粋意訳】

貞観13年(871)11月10日(壬午)の条

授(さずく)に

武蔵國

正五位上 勲七等 秩父神(ちちふのかみ)に 従四位下

正五位下 椋神(むくのかみ)に 従五位上飛騨國

正五位下 水無神(みつなしのかみ)に 正五位上出雲國(いつものくに)

正五位上 湯神(ゆのかみ)佐陀神(さだのかみ)に 並びに従四位下従五位上 能美神(のみのかみ)佐草神(さくさのかみ)揖屋神(いふやのかみ)女月神(めつきのかみ)御澤神(みさわのかみ)河式神に

並びに 正五位下従五位下 斐伊神(ひいのかみ)智伊神(ちいのかみ)温沼神

越中國

従五位下 楯桙神(たてほこのかみ)に 並びに従五位上を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

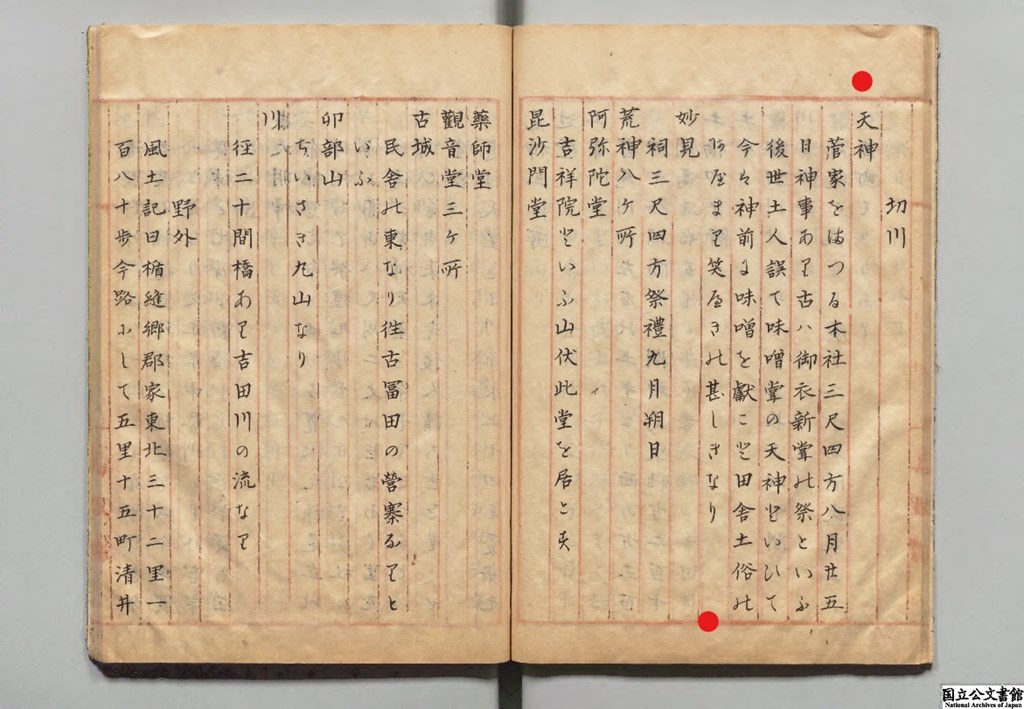

『雲陽志(unyo shi)1835AD.』 にある伝承

『雲陽志(unyo shi)』では 菅原道真公を祭る天神とされている 土地の者は「御衣新嘗祭」を「味噌嘗の天神祭」と誤って伝えている と記しています

【抜粋意訳】

天神

菅家をまつる 本社三尺四方

八月二五日 神事あり 古は御衣新嘗祭という

後世 土人 誤って 味噌嘗の天神祭と言いて 今も神前に味噌を献こと

田舎土俗の あやまち笑えきこと甚だしきなり

【原文参照】

※『雲陽志(unyo shi)』[黒沢長尚著]天保6 [1835]国立公文書館デジタルアーカイブ『雲陽志』写本https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000002424&ID=&TYPE=&NO=画像利用

切川神社(安来市切川町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.